Musée des Beaux-Arts de Bernay

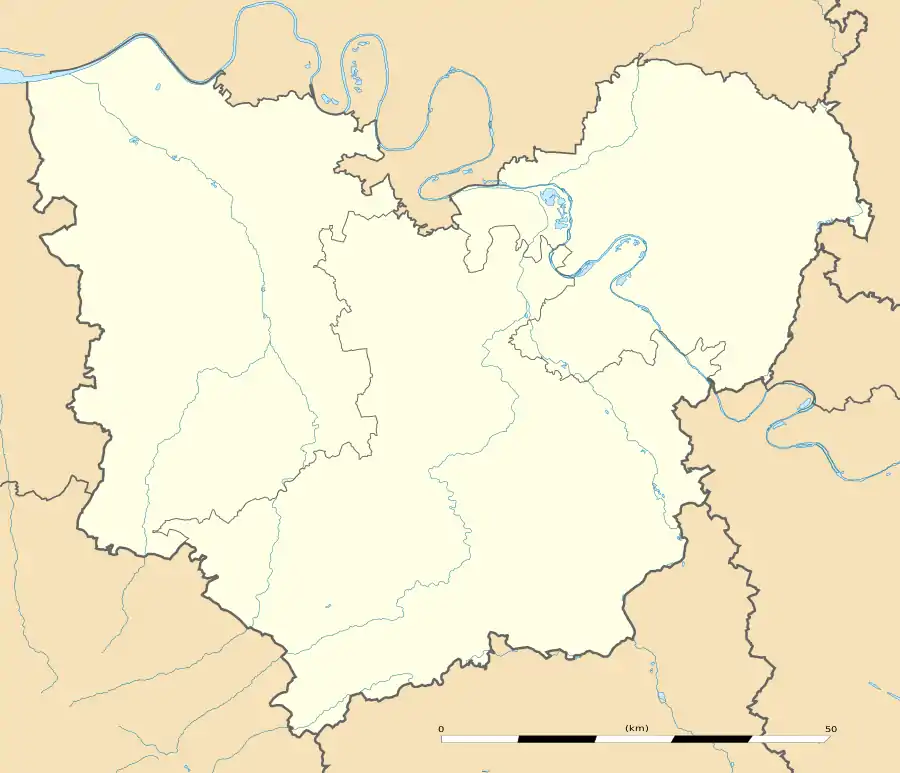

Le musée des Beaux-Arts de Bernay est créé dans la seconde moitié du XIXe siècle, période où l’on voit naître un peu partout en France un nombre considérable de musées. Labellisé musée de France en 2002, c’est un des plus anciens musées du département de l’Eure.

| Type | |

|---|---|

| Ouverture | |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

Place Guillaume-de-Volpiano 27300 Bernay |

| Coordonnées |

49° 05′ 22″ N, 0° 35′ 52″ E |

|

|

Installées dans l’ancien logis abbatial, les collections, réparties sur deux niveaux, se sont enrichies au fil du temps grâce à de nombreux dons, legs, dépôts et acquisitions et sont aujourd’hui constituées de près de 10 000 objets. Elles sont à l’image des collections des musées de province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les beaux-arts, les antiquités, les sciences, l’archéologie, les arts décoratifs et l’histoire naturelle.

Le musée peut s’enorgueillir de posséder un des plus beaux ensembles de faïences de Rouen en Normandie et d’offrir à ses visiteurs la possibilité de voir des œuvres attribuées à des artistes de renom comme Carlo Cignani, Charles Le Brun, Nicolas de Largillierre, Adriaen Coorte, Jan van Goyen, Louis Valtat, André Mare, Raymond Duchamp-Villon, Henri de Maistre.

Depuis 2012, une salle est spécialement consacrée à l’histoire de Bernay, labellisée Ville d’art et d’histoire. Des expositions temporaires sont régulièrement organisées, ainsi que des animations : visites guidées, ateliers jeune public, conférences.

Historique

À l'origine du musée

La création d’un musée et d’une école de dessin est proposée dès 1857 par le peintre Vincent-Nicolas Raverat (1801-1865). À la suite de la perte d’objets archéologiques (trésor de Berthouville, 1830 et une crosse trouvée dans l’abbatiale vers 1858), au profit du musée de Cluny et du Cabinet des médailles à Paris, et aux dons de plusieurs collectionneurs passionnés, cette idée fait progressivement son chemin.

En 1865, l’amateur d’art Alphonse Assegond propose de céder à la ville de Bernay sa collection constituée d’un ensemble exceptionnel de faïences de Rouen, de tableaux et d’objets d’art, à condition de créer un musée et d’en devenir le premier conservateur. Sa proposition est finalement acceptée le . Deux salles du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville sont alors aménagées. L’inauguration et l’ouverture au public ont lieu en 1868.

La qualité de la collection Assegond encourage dès lors les collectionneurs à suivre son exemple. L’État dépose à Bernay un ensemble de céramiques étrusques de la collection Campana, ainsi que des peintures italiennes et françaises issues des collections nationales du Louvre.

Le musée s’agrandit

En 1887, Eugène Lobrot, avocat au barreau de Bernay, lègue sa collection de 175 peintures, sculptures et objets d’art. Ce legs important impose de déplacer le musée dans des locaux plus grand. La Ville de Bernay choisit d’acquérir le logis abbatial et d’y installer le musée au premier étage. Les travaux d’intérieur sont confiés à Pierre-Victorien Lottin de Laval (1810-1903) qui souhaite faire de Bernay une « Florence normande ». Il conçoit l’aménagement du musée sur le modèle de celui du Louvre : murs rouge pompéien, arcades blanches en enfilade, salon carré orné d’une corniche d’inspiration gréco-romaine sont imaginés par l’artiste. Le musée, dans son nouvel écrin, ouvre au public en 1891.

Le musée traverse le XXe siècle sans réel bouleversement[1]. Il s’agrandit et colonise peu à peu le rez-de-chaussée de l’ancien logis abbatial.

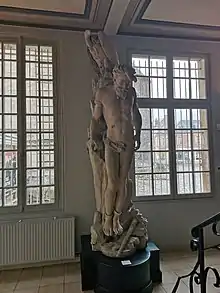

Dans les années 1980, le musée entre dans une nouvelle ère. En 1986, il ferme au public pour travaux. L’architecte Jean-Claude Delorme est choisi pour mener un programme ambitieux de rénovation et d’extension. Dans son projet, l’architecte conserve, tout en l’adaptant, l’esprit du XIXe siècle et crée une galerie vitrée où prend place la collection de sculptures. Le musée rénové est inauguré le .

Enrichissement des collections

Dès la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, les érudits locaux cherchent par leurs dons à soutenir le musée : Lottin de Laval offre ses lottinoplasties rapportées de ses missions en Mésopotamie et en Égypte ; Ernest Veuclin donne plusieurs objets en lien avec les confréries de charité, tradition très ancrée en Normandie ; des familles d’industriels, tels que Dhiry-Schneider remettent au musée quelques témoins de l’industrie du ruban dont l’histoire s’achève à Bernay avec la fermeture de la dernière rubanerie en 1962… Enfin, plusieurs artistes, comme François Ecalard, Louis Valtat, André Mare fixent la mémoire de leur passage dans la ville par le don d’une ou de plusieurs œuvres. Ces initiatives s’ajoutent à une politique d’acquisitions de la ville permettant de compléter les collections beaux-arts, dont le fonds consacré à l’Avant-garde française du début du XXe siècle. Les collections du musée ne cessent de s’enrichir. En 2005 a eu lieu un important don de 1 050 œuvres issues du fonds d’atelier d’Henri de Maistre (1891-1953), élève de Maurice Denis et directeur des Ateliers d’art sacré de 1926 à leur fermeture en 1947.

Le logis abbatial

Le musée des Beaux-Arts de Bernay est installé depuis la fin du XIXe siècle dans l’ancien logis abbatial de l’abbaye Notre-Dame. Ce bâtiment, en damier de brique et de pierre, est un exemple de l’architecture du début du XVIIe siècle. De section carrée à l’origine, il est agrandi en 1620 par l’abbé Dreux Hennequin. Lieu de résidence de l’abbé, le bâtiment est séparé du reste des bâtiments conventuels illustrant le statut particulier de l’abbé sous le régime de la commende. En effet, le régime de la commende est le bénéfice donné à un abbé (religieux ou laïc), nommé par le pouvoir royal, prélevant sur les biens de l'abbaye sa part de revenus. Au XVIIIe siècle, le bâtiment est flanqué de deux pavillons qui sont démolis et reconstruits à la fin du XIXe siècle.

Après la Révolution française, le logis abbatial devient une propriété privée avant d’être racheté par la ville de Bernay en 1887 pour y installer un musée dans les étages.

Collections

(Sélection d’œuvres)

XVIe siècle

- Le Tintoret (Atelier), Portrait du procurateur de Saint-Marc, 1596

XVIIe siècle

- Adriaen Coorte, Nature morte aux pêches

- Jan van Goyen, Les Murs de Dordrecht et Le Château fort de Dordrecht

- Charles Le Brun (attribution), Le Triomphe de Louis XIV

- Nicolas Poussin (copie de), L’Enfant Moïse foulant au pied la couronne de Pharaon

XVIIIe siècle

- Nicolas de Largillierre, Portrait de Monsieur de la Roche

- Michel Hubert-Descours, plusieurs portraits dont Portrait d’Anne de Ticheville

XIXe siècle

- Henri-François Riesener, Portrait du colonel Hubert de la Huberdière, vers 1812

- Richard Parkes Bonington, Paysage

- Thomas Couture, Portrait de Lottin de Laval, 1839

- Charles Vacher de Tournemine, Le Petit Kiosque

- Narcisse Diaz de la Peña, Le Bois de Fontainebleau

- Narcisse Berchère, Paysage oriental et Ruines

- John Constable, Paysage

- Ernest Quost, Fleurs du matin, 1885

- Lottin de Laval, plusieurs paysages orientalistes

- Albert Charpin, La Gardeuse de dindons et Troupeaux de moutons

- Hippolyte Girard, Paysage en forêt, 1884 et Paysage d'hiver, 1887

- Louis Valtat, La Lecture, 1898, huile sur toile.

XXe siècle

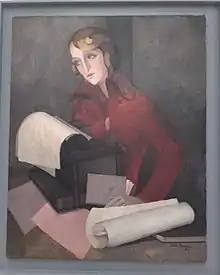

- André Mare, avait des attaches familiales à Bernay. Le musée conserve plusieurs œuvres dont La Dactylo, 1922, des objets d'art, des papiers peints, ainsi que ses carnets de guerre.

- Henri de Maistre, don de plus de 1 200 objets (dessins et peintures préparatoires, cartons de fresques et de vitraux) issu du fonds d’atelier de l’artiste.

Sculpture

%252C_Lesbie._Marbre.jpg.webp)

- Michel Lourdel, Vierge à l'Enfant, 1re moitié du XVIIe siècle. Dépôt de l’église Notre-Dame de la Couture à Bernay.

- Léon Fagel, La Sculpture. Plâtre d’atelier d’une œuvre en marbre située dans le parc Louis-Pasteur à Orléans.

- Zacharie Astruc, Le Repos de Prométhée

- Albert Miserey, Le Poison des Borgia, 1894

- Raymond Duchamp-Villon, Les Amants (4e état), 1913

Dessin

- Élisabeth Vigée Le Brun, Portrait de femme, vers 1775

Estampe

- Vues d’optique, ensemble de plus de 100 vues d'optiques datant du XVIIIe siècle.

- Émile Vaucanu, ensemble de plus de 200 estampes datant des années 1884 à 1894.

- Sonia Delaunay, Sans titre, ND, eau-forte (épreuve d’artiste).

- Jean Hélion, Journaux, 1951, lithographie (épreuve 100/100).

Photographie

- Édouard Boubat, Jean Genet, 1960 et L’Île Saint-Louis à Paris, 1960

- Georges Rousse, Argentan, maison de Fernand Léger, 1997 et Moulin de la Grosse Tour, 1998

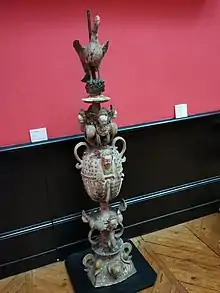

Arts décoratifs

- Faïence de Rouen

- André Mare, plusieurs objets d'art décoratif : chaise, papiers peint, faïences

- Maison Roger & Gallet : dépôt d'objets datant du début du XXe siècle : flacons, boîtes de savon, mobilier.

Politique culturelle

Musée labellisé « musée de France », le musée des Beaux-Arts de Bernay dispose d’un service des publics chargé de proposer aux visiteurs des animations autour de ses collections et ses expositions temporaires. Le musée s’associe également aux manifestations nationales, régionales ou départementales telles que les Journées européennes du patrimoine, la Nuit européenne des musées ou encore la Fête de la peinture (organisée par le département de l'Eure).

Le service de documentation est ouvert sur rendez-vous aux chercheurs, enseignants, étudiants, mais aussi toute personne désirant faire des recherches sur les œuvres de musée, ainsi que des thèmes liés à l’histoire de l’art et l’histoire de la ville de Bernay.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

- Nicole Zapata-Aubé, « Les origines du musée municipal de Bernay », dans Les Amis de Bernay n°49, .

- Nicole Zapata-Aubé, « Le musée municipal de Bernay », dans Les Amis de Bernay n°51, .

- Catalogue du musée édité en 1912 sur le site Gallica

- Ernest Veuclin, Le musée municipal de Bernay, imprimerie-librairie A.Legrand, Orbec, 1878.

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative au tourisme :

- Les collections du musée sur la base Joconde

- Ville de Bernay, page du musée des Beaux-Arts

- Réseau des musées de Normandie