Ambroise de Milan

Ambroise de Milan ou saint Ambroise (en latin Aurelius Ambrosius), né en 339 à Augusta Treverorum dans l'Empire romain (aujourd'hui Trèves) et mort le à Milan, est évêque de Milan de 374 à 397. Docteur de l'Église, il est l'un des quatre Pères de l'Église d'Occident, avec saint Augustin, saint Jérôme de Stridon et saint Grégoire le Grand.

| Ambroise de Milan Saint catholique | |

Saint Ambroise évêque de Milan par Matthias Stomer, musée d'Art de Bâle. | |

| évêque, Père de l'Église d'Occident, Docteur de l'Église | |

|---|---|

| Naissance | 339 Augusta Treverorum, Empire romain (aujourd'hui Trèves en Allemagne) |

| Décès | 4 avril 397 Milan, Empire romain |

| Vénéré à | Basilique Saint-Ambroise de Milan |

| Vénéré par | Église catholique, Église orthodoxe |

| Fête | 7 décembre |

| Attributs | abeilles, enfant, fouet, ossements |

| Saint patron | la ville de Milan; apiculteurs, abeilles, animaux domestiques, commissariats français, apprentissage, étudiants, militaires, entomologistes |

Il est connu en tant qu'écrivain et poète, quasi fondateur de l'hymnodie latine chrétienne et lecteur de Cicéron et des Pères grecs, dont il reprend les méthodes d'interprétation allégoriques.

Il est aussi l'un des protagonistes des débats contre l'arianisme. C'est auprès de lui qu’Augustin d'Hippone (saint Augustin) se convertit au christianisme[1].

Il est honoré comme saint par l'Église orthodoxe et l'Église catholique qui le fêtent aujourd'hui le 7 décembre, fête de la translation de ses reliques. Au Moyen Âge, sa fête principale avait lieu soit le , date de sa mort[2], soit le , date de son ordination épiscopale (Martyrologe romain).

Origine et éducation

Ambroise est né à Augusta Treverorum (Trèves) en 339. Il est le fils d'un préfet du prétoire des Gaules nommé Aurelius Ambrosius.

Selon la Vie d'Ambroise rédigée par son secrétaire Paulin de Milan, son berceau se trouvait dans la salle du prétoire. Un jour qu'il y dormait, un essaim d'abeilles survint tout à coup et couvrit sa figure et sa bouche de telle sorte qu'il semblait que les insectes entraient dans sa bouche et en sortaient. Les abeilles prirent ensuite leur envol et s'élevèrent en l’air à une telle hauteur que l'œil humain n'était plus capable de les distinguer. L'événement frappa son père qui dit : « Si ce petit enfant vit, il sera quelqu'un de grand. » En quittant son visage, les abeilles avaient laissé un peu de miel dessus. Ceci fut considéré comme le présage de sa grande éloquence.

À l'adolescence, il vit sa mère et sa sœur, laquelle avait consacré sa virginité à Dieu, embrasser la main des prêtres. Pour plaisanter, il tendit la main droite à sa sœur assurant qu'elle devait l'embrasser comme elle l'avait fait aux prêtres. Mais celle-ci refusa considérant Ambroise comme un enfant et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit.

À Trêves sur les bords de la Moselle, Ambroise, qui a environ 25 ans, devient comme son père, haut fonctionnaire romain dans l'administration impériale. Il est également le cousin du sénateur Quintus Aurelius Symmaque, préfet de Rome. ll écrit contre ce dernier une défense du christianisme, après la demande officielle de Symmaque auprès de l'empereur pour la restauration de la Curie de la Rome antique à la Curie romaine.

Carrière politique

À Rome il reçoit une éducation qui lui permet de devenir avocat. Puis le préfet du prétoire d'Illyricum, auprès duquel il travaillait à partir de 370, lui confie l'administration de la province de Ligurie-Émilie, dont le siège est à Milan.

Évêque de Milan

En 374, il intervient à ce titre pour rétablir l'ordre lors de l'élection du successeur de l'évêque de tendance arienne, Auxence. Il n'est pas encore baptisé, mais les deux partis le choisissent comme évêque de Milan. Son hagiographe raconte l'épisode ainsi :

« Il vint à Milan alors que le siège épiscopal était vacant ; le peuple s'assembla pour choisir un évêque : mais une grande sédition s'éleva entre les ariens et les catholiques sur le choix du candidat ; Ambroise y vint pour apaiser la sédition, quand tout à coup se fit entendre la voix d'un enfant qui s'écria : « Ambroise évêque. » Alors à l'unanimité, tous s'accordèrent à acclamer Ambroise évêque. Quand il eut vu cela, afin de détourner l'assemblée de ce choix qu'elle avait fait de lui, il sortit de l’église, monta sur son tribunal et, contre sa coutume, il condamna à des tourments ceux qui étaient accusés. En le voyant agir ainsi, le peuple criait néanmoins : « Que ton péché retombe sur nous. » Alors il fut bouleversé et rentra chez lui. Il voulut faire profession de philosophe : mais afin qu'il ne réussît pas on le fit révoquer. Il fit entrer chez lui publiquement des femmes de mauvaise vie, afin qu'en les voyant le peuple revînt sur son élection ; mais considérant qu'il ne venait pas à ses fins, et que le peuple criait toujours : « Que ton péché retombe sur nous », il conçut la pensée de prendre la fuite au milieu de la nuit. Et au moment où il se croyait sur le bord du Tessin, il se trouva, le matin, à une porte de Milan, appelée la porte de Rome. Quand on l’eut rencontré, il fut gardé à vue par le peuple. On adressa un rapport au très clément empereur Valentinien, qui apprit avec la plus grande joie qu'on choisissait pour remplir les fonctions du sacerdoce ceux qu'il avait envoyés pour être juges. »

— Tiré de la "Vie d'Ambroise", par Paulin, son secrétaire.

Ambroise a occupé le siège épiscopal de Milan de 374 à 397. Habilement et avec force, il défend les droits de l'Église face aux Empereurs Valentinien Ier, Valentinien II et même Théodose le Grand, dont Milan est alors la capitale.

Ambroise transféra dans le milieu latin la méditation des Écritures commencée par Origène, en introduisant en Occident la pratique de la Lectio divina.

Œuvres

Sans doute à l'origine d'une célébration spécifique de la messe catholique avec un rite propre dit ambrosien, Ambroise de Milan a composé des hymnes (8 strophes de 4 vers brefs), introduisant en Occident le chant liturgique et lui donnant une forme « officielle ». On continue de chanter les hymnes ambrosiennes dans la liturgie des heures, et de composer des hymnes latines suivant son modèle inclus dans ce qui est appelé le chant ambrosien. Il aurait aussi élaboré le chant polychoral dit chant antiphonique, utilisé entre autres par Heinrich Schütz.

On a dit d'Ambroise qu'il était plus un catéchiste qu'un théologien. Il faut souligner qu'il fut un grand connaisseur de la littérature patristique grecque, dont il fit usage dans ses œuvres.

Il a produit des écrits doctrinaux, parmi lesquels :

- De officiis ministrorum, en 3 livres, ouvrage d'éthique chrétienne (allusion au De officiis de Cicéron), qui aura une grande influence ;

- De sacramentis, œuvre en quatre livres, des catéchèses pré- et post-baptismales sur les sacrements du baptême, de la confirmation et l’eucharistie ; le 4e livre contient une anaphore ;

- De Abrahamo, Patrologia Latina 14 ;

- un traité Des mystères (De mysteriis) : catéchèses post-baptismales sur le baptême ;

- un traité De la foi (c’est-à-dire sur la Trinité ; composé pour Gratien en 376 et 379) ;

- un traité Du Saint Esprit (en 381 ; inspiré de celui de Didyme l’Aveugle, dédié à Gratien) ;

- deux livres Sur la pénitence (vers 384), contre les Novatiens ;

- une Apologie de David, où il tente d'apaiser le scandale provoqué par l'adultère de David et Bethsabée

On a également conservé d'Ambroise de Milan des lettres [3]et des oraisons funèbres (de Théodose Ier le Grand[4], de Valentinien II), ainsi que des sermons sur les Psaumes et des sermons sur la virginité.

Hymnes ambrosiennes

Ces quatre hymnes sont attribuées avec certitude à Ambroise de Milan[5]. L'authentification nous en est donnée à la fois par Ambroise lui-même, et par St Augustin[6]'[7].

- Prier dans la nuit

« Au lever de la nuit,

Dieu créateur de toute chose,

Roi des cieux qui revêts

le jour de lumière éclatante,

la nuit des grâces du sommeil

pour que le repos nous détende,

rende nos membres au travail;

soulage nos cœurs fatigués,

dénoue nos chagrins anxieux,

le chant de notre hymne te rend grâce

pour ce jour déjà terminé,

te prie au lever de la nuit;

aide-nous à tenir nos vœux.Que le fond des cœurs te célèbre,

que la voix qui chante t'acclame,

que te chérisse un chaste amour

et que l'âme sobre t'adore !

Puisse, lorsque la nuit profonde

de sa noirceur clora le jour,

la foi ignorer les ténèbres,

et la nuit resplendir de foi !

Ne laisse point l'âme dormir;

puisse la faute s'endormir !

la foi chaste et rafraîchissante

tempérer l'ardeur du sommeil ! »

— St Ambroise de Milan. Hymnes, IV, trad. M. Perrin, Paris, Cerf, 1992, p. 236-238.

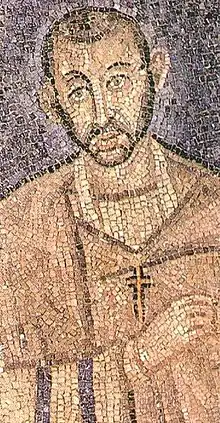

Iconographie

Ambroise de Milan est représenté vêtu en évêque, avec la crosse pastorale, et parfois un fouet avec lequel il aurait chassé hors d'Italie les ariens, considérés comme hérétiques. C'est par exemple le cas de l'œuvre du sculpteur italien Adolfo Wildt dont il existe un moulage en plâtre et un exemplaire en bronze, tous deux à Milan.

Il peut aussi être représenté à cheval, par exemple sur Saint Ambroise à cheval chasse les ariens d'Ambrogio Figino (œuvre de 1591).

Patron des apiculteurs, il est parfois représenté avec une ruche en paille tressée symbolisant la douceur de son éloquence[9].

Notes et références

- Catherine Virlouvet (dir.) et Claire Sotinel, Rome, la fin d'un empire : De Caracalla à Théodoric 212 apr. J.-C - fin du Ve siècle, Paris, Éditions Belin, coll. « Mondes anciens », , 687 p. (ISBN 978-2-7011-6497-7, présentation en ligne), chap. 9 (« L'illusion théodosienne (382-410) »), p. 433.

- d'après le martyrologe d'Usuard

- Les lettres XXIV à XXXVI sont adressées à Orontien ; on les trouve en Patrologia Latina 16

- Oratio de Obitu Theodosii, 395

- Ambroise de Milan : Hymnes. Texte établi, traduit et annoté.

- Hagiographie - Hymnes ambrosiennes

- Les Ambrosiniens, Chœur d'hommes de la Maîtrise de Dijon.

- La statue en bronze tirés de ce moulage se trouve au mémorial de la Première Guerre mondiale, à côté de l'université catholique du Sacré Cœur à Milan

- Saint Ambroise de Milan Evêque et Docteur de l'Eglise (+ 397)

Bibliographie

Éditions et traductions

- Des Devoirs, trad libre de droits, édition en ligne

- Commentaire au Psaume 118, Éditions du Soleil Levant, NAMUR, 1963.

- Richesse et pauvreté ou Naboth le pauvre, Migne, coll. "Les pères dans la foi", 1978.

- La mort est un bien (De bono mortis – CPL 129 - PL 14, 567-596), trad. P. Cras, Éditions Migne, coll. "Pères dans la foi" 14, Paris, 1980.

- Les Devoirs, trad. M. Testard, coll. "Des universités de France", 268, Éditions des Belles-Lettres, 1984.

- Abraham, trad. C. Lavant, F. et J. C. Gaven, Éditions Migne, coll. "Pères dans la foi", 74, Paris, 1999.

- Sur la mort de son frère, trad. Bonnot M. et Marianelli D., Éditions Migne, coll. "Pères dans la foi" 84, Paris, 2002.

- Des sacrements. Des mystères. Explication du Symbole. (trad. du latin par Bernard Botte (de)), Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » (no 25 bis), , 2e éd. (1re éd. 1961), 234 p. (ISBN 978-2-204-08465-9).

- Traité sur l'Évangile de saint Luc (trad. du latin par Gabriel Tissot), vol. I, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » (no 45), , 2e éd. (1re éd. 1951), 280 p. (ISBN 978-2-204-03878-2).

- Traité sur l'Évangile de saint Luc (trad. du latin par Gabriel Tissot), vol. II, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » (no 52), , 450 p. (ISBN 978-2-204-03878-2).

- La pénitence (trad. du latin par Roger Gryson), Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » (no 179), , 296 p. (ISBN 978-2-204-03699-3).

- Apologie de David (trad. du latin par Pierre Hadot et Marius Cordier), Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » (no 239), (réimpr. 2006), 224 p. (ISBN 978-2-204-01165-5).

- Jacob et la Vie heureuse (trad. du latin par Gérard Nauroy), Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » (no 534), , 656 p. (ISBN 978-2-204-09348-4).

- La fuite du siècle (trad. du latin par Camille Gerzaguet), Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » (no 534), , 379 p. (ISBN 978-2-204-10464-7).

- Jacques Fontaine (dir.), Ambroise de Milan : Hymnes. Texte établi, traduit et annoté, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Patrimoines - Christianisme », , 695 p.

Études

- Abbé Louis Baunard, Histoire de Saint-Ambroise, 1872. Cette seconde édition contient un chapitre supplémentaire : en effet, on a retrouvé le tombeau de Saint-Ambroise à Milan peu après la première édition de 1871.

- Paulin de Milan, Vie d'Ambroise.

- Ambroise de Milan et Jean-Louis Charlet (Traduction), Hymnes, Cerf, coll. « Patrimoines », , 695 p. (ISBN 978-2-204-04330-4)

- H. Savon, Ambroise de Milan (340-397), Desclée, Paris, 1997.

- Raymond Johanny, L'Eucharistie, Editions Beauchesne, 1997, (ISBN 978-2701000435)

- Gérard Nauroy, Ambroise De Milan. Ecriture et Esthétique d'une Exégèse Pastorale, Éditeur : Peter Lang, 2003, (ISBN 978-3906770734)

- Bernard Botte, Des sacrements des mystères : Explication du symbole, Cerf, 2007, (ISBN 978-2204084659)

- Dominique Lhuillier-Martinetti (Auteur), Michel Humbert (Préface), L'individu dans la famille à Rome au IVe siècle : D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan, PU Rennes, 2008,

- Patrick Boucheron et Stéphane Gioanni (dir., La mémoire d’Ambroise de Milan. Usages politiques d’un souvenir patristique (Ve-XVIIIe siècle), Paris-Rome, Publications de la Sorbonne-École française de Rome, coll. « Histoire ancienne et médiévale, 133 – Collection de l'Ecole française de Rome, 503 », 2015, 631 p., 631 p. (ISBN 978-2-85944-885-1).

- Raymond Johanny, L'eucharistie, centre de l'histoire du salut chez Saint Ambroise de Milan, Beauchesne Éditeur ().

- Hervé Savon, Ambroise de Milan (340-397), Desclée, Paris, 1997

- Jean-Rémy Palanque, Saint Ambroise et l'Empire romain. Contribution à l'histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat à la fin du quatrième siècle, De Boccard, 1933

- Aline Canellis et al., La correspondance d'Ambroise de Milan, Saint-Étienne, PU Saint-Etienne, coll. « Palerne », , 416 p. (ISBN 978-2-86272-584-0)

- Marta Sordi (trad. de l'italien par Damien Bigini), Ambroise, Rome et Milan (364-395 ap. JC) : naissance de l’Empire romain-chrétien et fin du paganisme politique [« L’impero romano-cristiano al tempo di Ambrogio »], Neuilly-sur-Marne/93-La Plaine-Saint-Denis, Certamen, coll. « Lapillus » (no 1), , 93 p. (ISBN 978-2-9550225-2-8).

- Patrick Boucheron, La Trace et l'aura : Vies posthumes d'Ambroise de Milan (ive – xvie siècle), Le Seuil, coll. « L'Univers historique », , 544 p. (ISBN 978-2-0213-1071-9)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la religion :

- (en) Catholic Hierarchy

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Britannica

- Brockhaus

- Deutsche Biographie

- Dictionnaire historique de la Suisse

- Dizionario di Storia

- E-archiv.li

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- Fiche sur le site Catholic-Hierarchy.org (en)

- Biographie de Maurice Testard dans le bulletin de l'association Guillaume Budé

- Audience du pape Benoît XVI du 24 octobre 2007 consacrée à Ambroise de Milan

- Ambroise de Milan dans Lire les Pères de l'Église de la sœur Gabriel Peters, o.s.b.

- « Souvenirs, fictions, croyances. Le long Moyen Âge d'Ambroise de Milan », cours au Collège de France de Patrick Boucheron en 2016

- L'autel d'or de la basilique Saint-Ambroise contenant les reliques du Saint évêque