Œil humain

L'œil humain est l'organe de la vision de l'être humain ; il lui permet de capter la lumière, pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. L'œil humain permet de distinguer les formes et les couleurs. La science qui étudie l'œil s'appelle l'ophtalmologie.

.jpg.webp)

L'un des grands défis de la technologie sera de fabriquer des yeux électroniques, capables d'égaler voire de dépasser les aptitudes des yeux du monde vivant pour, par exemple, remplacer l'œil d'une personne accidentée.

Anatomie et physiologie de l'œil humain

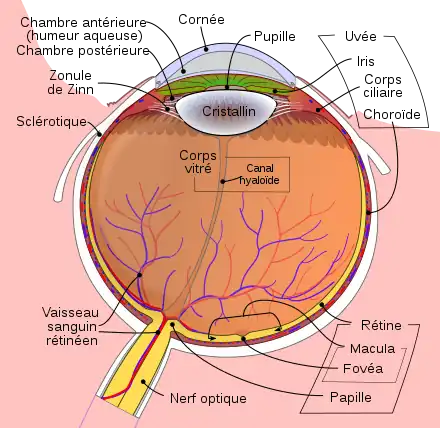

L'œil humain est constitué d'un globe oculaire comportant :

- sur sa partie antérieure, la cornée, qui est une calotte sphérique transparente ;

- sur le reste du globe, la sclère, ou sclérotique, qui forme le « blanc » de l'œil.

Le globe oculaire mesure environ 2,5 cm de diamètre et a une masse de 8 grammes. Il est formé de trois enveloppes, ou tuniques, entourant une substance gélatineuse appelée le corps vitré. Les trois tuniques s'appellent la tunique externe, la tunique moyenne, et la tunique interne ; le corps vitré est principalement constitué d'eau et sert à maintenir la forme de l'œil.

L'œil s'adapte en premier lieu à la lumière ambiante. L'être humain peut ainsi percevoir avec une sensibilité équivalente en plein soleil ou sous la lumière de la pleine lune, soit avec une intensité lumineuse 10 000 fois moindre. Une première adaptation provient de l'écartement de l'iris qui, en mode nocturne, peut atteindre une ouverture maximale de 7 mm pour des jeunes gens (maximum qui décroît à 4 mm avec l'âge).

Tunique externe

- La sclérotique est la plus résistante des tuniques de l'œil ; elle le protège des dégâts mécaniques et soutient sa structure ; elle est percée en avant d'un orifice pour la cornée.

- La conjonctive est une muqueuse transparente qui recouvre la partie antérieure de la sclérotique et qui produit un mucus lubrifiant.

- La cornée est une membrane transparente circulaire et bombée vers l'avant qui permet le passage des rayons lumineux, située au centre de la partie antérieure de la tunique de l'œil ; elle est en continuité avec la sclérotique et la conjonctive autour d'elle au niveau du limbe cornéen.

Tunique moyenne

- La choroïde est une membrane vascularisée qui assure la nutrition de la rétine. Les cellules de cette tunique renferment un pigment, la mélanine, qui lui donne une couleur brun-foncé, afin que les rayons ne pénètrent que par la pupille. La choroïde forme en avant l'iris.

- L'iris donne la couleur à l'œil. Il est percé en son centre par une ouverture circulaire, la pupille, qui se dilate ou se contracte selon l'intensité de la lumière, grâce à l'action des muscles lisses de l'iris.

- La pupille laisse passer la lumière. Le diamètre de son ouverture s'adapte automatiquement à l'intensité lumineuse perçue.

- Le corps ciliaire sécrète l'humeur aqueuse. Il contient un réseau de muscles qui permettent de modifier la courbure du cristallin afin de rendre la vision nette.

- Le cristallin est un petit disque fibreux, transparent et flexible qui permet de focaliser l'image sur la rétine en fonction de la distance.

Tunique interne

- La rétine est la tunique sensible de l'œil. Elle est formée de cellules sensorielles, les cônes (vision diurne=jour) et les bâtonnets (vision nocturne=nuit), et de cellules nerveuses, les neurones.

- La macula sorte de tache jaune, assure une motilité visuelle maximale, car elle est formée de nombreuses cellules visuelles.

- La tache aveugle, ou papille, est la zone où les fibres se réunissent pour former le nerf optique, qui ne renferme aucune cellule photosensible.

- La fovéa est une petite zone de la rétine sensible aux couleurs et sert pour la précision de la vision.

- Le nerf optique est formé du regroupement des fibres nerveuses de la rétine et conduit l'information visuelle au cerveau.

Annexes de l'œil

Il y a quatre annexes de l'œil :

- L'orbite est une cavité osseuse recouverte d'une membrane fibro-élastique (la périorbite), qui joue un rôle de protection ;

- Les muscles oculomoteurs servent aux déplacements ; chez l'humain, on distingue :

- quatre muscles droits : droit supérieur, droit inférieur, droit interne (ou médial) et droit externe (ou latéral),

- deux muscles obliques : grand oblique (ou oblique supérieur) et petit oblique (ou oblique inférieur) ;

- La paupière est une membrane permettant une isolation plus ou moins importante du rayonnement électromagnétique, l'étalement du film de larmes, et la protection de la cornée ;

- La glande lacrymale, située en haut et en dehors, sécrète 40 % de nos larmes, le reste étant produit par des glandes accessoires.

Récepteurs de la rétine

Les récepteurs de l'œil servent à décomposer les informations lumineuses en signaux électriques qui seront envoyés au nerf optique. Chez l'être humain, il existe :

- trois types de cônes (rouge, vert, bleu) servant à décomposer la lumière en couleurs[note 1] ; des recherches tendent à prouver que chez un certain pourcentage d'hommes (10 %) et de femmes (50 %), il existerait un quatrième type de cônes sensibles aux oranges[1] - [2] ;

- des bâtonnets limités à la lumière, plus rapides et plus sensibles que les cônes.

Chaque œil comporte environ 7 millions de cônes, et 120 millions de bâtonnets, il est capable de discerner 300 000 couleurs, plus facilement dans les nuances de verts ou de rouges que les nuances de bleus[3].

Le dysfonctionnement d'un des trois types de cônes conduit au daltonisme, et le dysfonctionnement des trois types de cônes conduit à l'achromatopsie, dont un des symptômes est l'absence totale de vision des couleurs.

1. chambre postérieure (remplie d'humeur vitrée),

2. ora serrata, 3. muscle cilliaire, 4. zonule de Zinn, 5. canal de Schlemm, 6. pupille, 7. chambre antérieure (remplie d'humeur aqueuse), 8. cornée, 9. iris, 10. cristallin cortical, 11. noyau du cristallin, 12. corps cilliaire, 13. conjonctive, 14. muscle oblique inférieur, 15. muscle droit inférieur, 16. muscle droit médian, 17. veines et artères rétinales, 18. papille optique ou point aveugle, 19. lame criblée, 20. artère rétinale centrale, 21. veine rétinale centrale, 22. nerf optique, 23. veine vortiqueuse, 24. capsule de Tenon, 25. macula ou tache jaune, 26. fovéa, 27. sclérotique, 28. choroïde, 29. muscle droit supérieur, 30. rétine.

Couleur de l'iris

Une mutation génétique du gène OCA2, porté par le chromosome 15, serait responsable de la couleur bleue des yeux et date d’environ 8 000 ans[4]. Elle serait due à un ancêtre commun unique et a perduré.

OCA2 code la protéine P qui est impliquée dans la production de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. La mutation n’est pas directement située sur OCA2 mais sur un gène adjacent qui n’annihile pas son activité mais limite son champ d’action en réduisant la production de mélanine dans l’iris. Lorsque le gène est totalement désactivé, le corps ne secrète plus du tout de mélanine : c’est l’albinisme.

Pathologies oculaires

Toutes les parties de l'œil peuvent être touchées :

- appareil lacrymal → dacryoadénite, canaliculite, dacryocystite, etc.

- conjonctive → conjonctivite (bactérienne, fongique, parasitaire, allergique ou virale), pinguécula, ptérygion, etc.

- cornée → kératite (bactérienne, fongique, parasitaire ou virale), kératocône, gérontoxon, etc.

- cristallin → cataracte, ectopie, myopie, hypermétropie, aphakie, presbytie, astigmatisme, etc.

- muscles oculomoteurs → diplopie, parésie ou paralysie des muscles ;

- nerf optique → névrite optique, œdème papillaire, glaucome ;

- orbite → énophtalmie, exophtalmie, etc.

- paupière → ptosis, ectropion, entropion, orgelet, blépharite, tumeur, lagophtalmie, distichiasis, chalazion, etc.

- pupille → fixe, en mydriase (dilatée), en myosis (contractée), irrégulière (dont l'origine est souvent une inflammation passée ou présente de l'iris) ;

- rétine → déchirure, décollement, occlusion artérielle ou veineuse, dégénérescences (dégénérescence maculaire liée à l'âge, rétinite pigmentaire, amaurose congénitale de Leber), problèmes de vision des couleurs : daltonisme, achromatopsie, problèmes visuels liés à l'albinisme, myodésopsie ;

- sclère → sclérite, scléromalacie perforante ou non, sclère bleue, etc.

- strabisme ;

- uvée → uvéite, colobome, etc.

- vitré → hémorragie, décollement, etc.

Fonctionnement optique

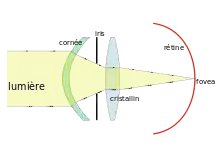

La première modélisation de l'œil, dit « œil réduit », consiste à le considérer comme un dioptre sphérique muni d'un diaphragme et permettant de se placer dans les conditions de Gauss permettant le stigmatisme approché. Ce modèle permet de comprendre la formation des images sur la rétine et l'effet de la courbure (modifiée par le cristallin) pour l'accommodation.

La deuxième modélisation, utilisée dans des activités expérimentales, consiste à remplacer la rétine par un écran plat (feuille blanche) et l'ensemble optique (cornée/cristallin) par une lentille convergente, de distance focale image f' = 16,7 mm lorsque l'œil est au repos.

Dans certains dispositifs didactiques, la lentille est une lentille souple constituée d'une membrane plastique que l'on peut remplir plus ou moins avec de l'eau. On peut ainsi montrer l'accommodation et aborder les notions de punctum proximum et de punctum remotum.

L'utilisation d'une lentille en verre permet de modéliser l'œil normal (emmétrope, vision nette à l'infini sans accommodation) puis, en modifiant la distance écran-lentille, de modéliser la myopie (écran trop éloigné) et l'hypermétropie (écran trop près), avec la possibilité ensuite d'ajouter une lentille correctrice pour modéliser les lunettes de vue[5].

Voici quelques données optiques (moyennes) de l'œil :

| Structures | Rayon de courbure antérieur | Rayon de courbure postérieur | Indice de réfraction |

|---|---|---|---|

| Cornée | 7,8 mm | 6,8 mm | 1,377 |

| Humeur aqueuse | - | - | 1,337 |

| Cristallin | 10 mm | 6 mm | 1,413 |

| Humeur vitrée | - | - | 1,336 |

L'œil peut être réduit à un système centré avec les caractéristiques suivantes :

- distance focale image : +22 mm

- distance focale objet : -17 mm

- distance (foyer objet → face antérieure de la cornée) : +15 mm

- donc distance (face antérieure de la cornée → plans principaux) : +2 mm

- donc distance (face antérieure de la cornée → rétine) : +24 mm

- rayon de courbure : +6 mm

- puissance : D = +60 δ

- indice de réfraction : n = 1,337

- accommodation : AC = 6,667

- minimum séparable : αmin = 1' = 0,017°

Aspect évolutif

La complexité de l'organe oculaire a déjà été récupérée pour discréditer le darwinisme en invoquant l'extrême improbabilité que toutes les mutations nécessaires se soient conjuguées pour en arriver à un œil hautement fonctionnel. En fait, l'évolution de l'œil s'est faite par bricolages successifs de chacune de ses parties où chaque étape se construit sur la précédente tout en constituant une amélioration par rapport à la situation antérieure. Cette succession de rapiéçages peut notamment expliquer certaines « imperfections » dans des structures complexes comme l'œil[6]. La notion de point aveugle constitue un exemple : l'organe sensible à la lumière, la rétine, est située derrière les fibres nerveuses conduisant l'influx vers le cerveau qui donc « cachent » une partie de la rétine, d'où le nom[7].

Œil électronique

Huit systèmes sont à l'étude dans les dispositifs électroniques visant à restaurer une vision déficiente. Ils dépendent de la partie de l'œil que l'on veut substituer :

- remplacement de la rétine ; des plaques contenant des milliers, voire des millions, de semi-conducteurs vont permettre de transformer la lumière en signal électrique, qui sera ensuite transmis aux fibres visuelles encore fonctionnelles ;

- remplacement du nerf optique ;

- remplacement du cortex cérébral ; l'image est enregistrée par une caméra numérique, puis transformée en signaux électriques par processeur de signal numérique ; les signaux sont transmis à des électrodes en cuivre pur qui stimulent le cortex visuel occipital.

Ces systèmes se rapportent tous au thème de l'œil bionique.

Notes et références

Notes

- Ils sont au nombre de quatre chez certains reptiles et oiseaux ; ceux-ci peuvent détecter l'ultraviolet et leurs cônes ne détectent pas tout à fait les mêmes couleurs.

Références

- (en) Backhaus, Kliegl & Werner « Color vision, perspectives from different disciplines », De Gruyter, 1998, p. 115-116, section 5.5.

- (en) Pr Mollon (université de Cambridge), Pr Jordan (université de Newcastle) « Study of women heterozygote for colour difficiency », Vision Research, 1993.

- Bernard Valeur, La couleur dans tous ses éclats, Belin, , 224 p. (ISBN 978-2-7011-5876-1 et 2-7011-5876-1)

- Eiberg H, Troelsen J, Nielsen M, Mikkelsen A, Mengel-From J, Kjaer K. W. , Hansen L, Blue eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the HERC2 gene inhibiting OCA2 expression, Hum Genet, 2008 Jan 3

- Simulation of Human Eye Optical System Properties and Depth of Field Variation - Zilong Wang and Shuangjiu Xiao, International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 3, No. 5, October 2013

- Vincent Bauchau et Kate Lessells, « La sélection naturelle, principe nécessaire et suffisant », La Recherche, , p. 7 (lire en ligne

)

) - Jean-Luc Picq, Biologie pour psychologues, De Boeck (lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Anatomie et physiologie de l'œil

- Les défauts de la vision et Quelques expériences pour mettre en évidence les propriétés de l'œil du site CultureSciencesPhysique de l'ENS Lyon

- Schéma descriptif de l'œil humain (animation flash)

- [vidéo] Vidéo sur les organes de l’œil sur YouTube

- Glossaire sur l'ophtalmologie du site des Optométristes Greiche & Scaff

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la santé :

- FMA

- TA2

- Uberon

- (en) Medical Subject Headings

- (la + en) TA98