Ophtalmologie

L’ophtalmologie est la branche de la médecine chargée du traitement des maladies de l’œil et de ses annexes. C’est une spécialité médico-chirurgicale. Le médecin spécialisé pratiquant l'ophtalmologie est appelé « ophtalmologiste » ou « ophtalmologue ».

Anatomie et physiologie oculaire

L’œil

Comme chez la plupart des mammifères, oiseaux, reptiles et poissons, l’œil humain est constitué d’un globe oculaire, formé de 3 enveloppes : la sclèro-cornée, l’uvée, et la rétine (de dehors en dedans).

Segment antérieur

- La cornée, partie antérieure du globe oculaire, est une lentille transparente dont le rôle est de capter et de focaliser la lumière sur la rétine. Elle est constituée, d’avant en arrière, de l’épithélium, de la membrane de Bowman, du stroma, de la membrane de Descemet et enfin de l’endothelium. Son diamètre moyen est de 12 mm.

- L’uvée, composée de l’iris, muscle délimitant la pupille zone « virtuelle » située au centre de l'iris, et permettant la modification de la luminosité entrante, de la choroïde et du corps ciliaire ;

- Le cristallin, lentille biologique servant à l’accommodation (« mise au point » sur l’objet à visualiser permettant d’obtenir d’un point objet un point image focal sur la rétine) est relié au corps ciliaire par l’intermédiaire de la zonule de Zinn, lentille qui, en s’opacifiant, occasionne la cataracte.

- L’humeur aqueuse, située entre la face postérieure de la cornée en avant et le cristallin en arrière. Elle est sécrétée par le corps ciliaire.

Segment postérieur

- La rétine, membrane regroupant des cellules nerveuses photoréceptrices appelées cônes ou des bâtonnets, servant à la transformation de l’onde lumineuse en impulsions électriques, pour traitement des images par le système nerveux ;

- La choroïde, membrane nourricière de la rétine et véritable « éponge vasculaire » qui tapisse la face interne de l'œil ;

- La sclère, membrane blanche et opaque, très résistante, qui forme le « blanc » de l'œil ;

- Le corps vitré, sorte de gel qui remplit la cavité située en arrière du cristallin et en avant de la rétine.

Annexes de l’œil

- L’orbite, cavité osseuse au rôle de protection, recouverte d’une membrane fibro-élastique (la périorbite).

- Les muscles oculomoteurs, rôle dans la mobilité du globe oculaire. Au nombre de 6 chez l’humain :

- 4 muscles droits : droit supérieur, droit inférieur, droit interne (ou médial) et droit externe (ou latéral) ;

- 2 muscles obliques : grand oblique (ou oblique supérieur) et petit oblique (ou oblique inférieur).

- La paupière, membrane permettant une isolation plus ou moins importante de la lumière, l’étalement du film de larmes et la protection de la cornée.

- La glande lacrymale, située en haut et en dehors. Elle secrète 40 % de nos larmes, le reste étant sécrété par des glandes accessoires.

Examen ophtalmologique

Un examen ophtalmologique complet comprend l’interrogatoire du malade, et un examen physique.

Acuité visuelle

L’acuité visuelle est le terme qui désigne la mesure de l’angle de résolution minimum. L’acuité visuelle normale est de 10/10 à chaque œil.

On utilise des échelles de test pour réaliser des mesures subjectives de l’acuité visuelle, notamment :

- l'échelle Monoyer : test en vision de loin qui utilise des lettres de l’alphabet latin (vision 3 à 5 m) ;

- l'échelle Armaignac et l'échelle Landolt : pour les illettrés (vision à 5 m), avec des figures géométriques ;

- l'échelle Pigassou : avec des dessins, pour les enfants (vision à 2,5 m) ;

- Échelle Parinaud : test en vision de près qui utilise des textes en langue française de taille décroissante, lus à une trentaine de centimètres des yeux

- l'échelle Rossano-Weiss : test en vision de près qui utilise des images ;

- l'échelle ETDRS : échelle de référence pour les études et le suivi des patients souffrant de DMLA ou d'œdème maculaire diabétique.

La mesure de l’acuité visuelle s’effectue en pratique avec une étude de la vision de près et de loin, sans correction puis avec.

Champ visuel

Il peut être estimé au doigt, et sera évalué au mieux à l’aide de méthodes instrumentales par campimétrie ou périmétrie.

Les deux sortes de champ visuel utilisées sont :

- le champ visuel automatisé : Humphrey ou Octopus ;

- le champ visuel manuel : Goldmann.

Examen du segment antérieur

Il est effectué à l’aide d’une lampe à fente (en) ou d'un biomicroscope. Le biomicroscope est une lampe à fente contenant un système de grossissement. C’est un examen indolore et non invasif permettant d’étudier la cornée, le cristallin et le tiers antérieur du corps vitré. Il comporte aussi un examen de l’angle entre l'iris et la cornée avec un gonioscope (en)[1].

Mesure de la tension oculaire

Examen systématiquement effectué, il permet de dépister ou de suivre un glaucome (aigu ou chronique). La tension oculaire moyenne (c’est-à-dire la pression régnant dans l’œil) doit être comprise entre 9 et 21 mmHg, mais cette valeur doit être pondérée par celle de l’épaisseur cornéenne centrale (pachymétrie) et la résistance de la cornée (hystérésie).

Examen du segment postérieur

C’est l’examen du fond d'œil, que l’on réalise après l’administration d’un collyre mydriatique (faisant dilater la pupille) ou sans dilatation. On visualise ainsi de façon directe ou indirecte (selon le matériel employé) la rétine et ses composants : papille (lieu de naissance du nerf optique), macula (zone de la rétine responsable de la vision précise), veines, artères, rétine périphérique, ainsi que le vitré.

Examens complémentaires en ophtalmologie

- Angiographie à la fluorescéine et au vert d’indocyanine

- Échographie oculaire

- Radiographie de l’orbite (dans le cas des pathologies traumatiques, ou de certaines tumeurs)

- Scanner orbitaire et rétro-orbitaire

- Électrorétinogramme

- Électro-oculogramme

- Potentiels évoqués visuels

- OCT (tomographie à cohérence optique) : technologie mise au point par le MIT dans les années 1990 et développé et diffusé dans les applications cliniques surtout au début des années 2000, cet examen permet de reconstituer informatiquement des coupes microscopiques de la rétine. Ses deux indications principales sont l'étude des atteintes de la macula et le dépistage et la surveillance des glaucomes en permettant la mesure du capital de fibres optiques résiduelles chez un individu (capital qui décroit naturellement avec l'âge mais qui décroît à grande vitesse chez les personnes atteintes d'un glaucome)

- Microscopie spéculaire : cet examen permet de mesurer le capital des cellules endothéliales cornéennes (ces cellules, non renouvelables, tapissent la face postérieure ou interne de la cornée à laquelle elles assurent une transparence normale en réglant l'hydratation de la cornée)

- ORA (hystérésie)

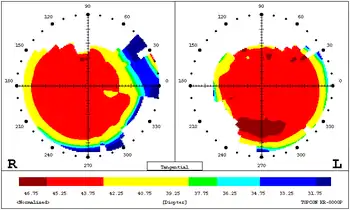

- Topographie cornéenne : analyse informatique de la surface cornéenne, elle réalise de véritables courbes de niveau de la surface ou de la face postérieure de la cornée : son utilisation est indiquée dans certaines affections de la cornée, dans l'adaptation de lentilles de contact et dans la chirurgie réfractive).

- Pachymétrie cornéenne

- Biométrie

- Polarimétrie laser des fibres optiques (GDX)

Appareils de mesure

- Réfracteur : simulateur de lunettes pour la mesure subjective de la réfraction.

- Tonomètre : mesure de la pression de l’œil.

- Pachymètre : mesure de l’épaisseur cornéenne.

- Frontofocomètre : mesure de puissance des verres correcteurs.

- Kératomètre : mesure du rayon de courbure de la cornée.

- Autoréfractomètre : mesure objective de la réfraction.

Pathologies ophtalmologiques

Pathologies du segment antérieur

Pathologies de la rétine

- achromatopsie absence totale de vision des couleurs

- albinisme

- amaurose congénitale de Leber

- Dégénérescence maculaire liée à l'âge

- Décollements de la rétine

- Rétinopathie diabétique

- Trou maculaire

- Occlusion de l'artère centrale de la rétine

- Occlusion de la veine centrale de la rétine

- Maladie de Best

- Rétinoschisis juvénile lié à l'X

- Rétinopathie pigmentaire

- Hypoplasie maculaire due à une forme d'albinisme

- Neuropathie optique ischémique antérieure

- Néovaisseau du myope fort

Pathologies de la paupière

Glaucomes

- Généralités sur le glaucome

- Glaucome à angle ouvert (glaucome chronique)

- Glaucome aigu par fermeture de l'angle

Troubles de la réfraction

Les troubles de la réfraction sont dus à une anomalie du système optique formé par la cornée, le cristallin et la rétine. Dans un œil normal, le point focal de l’ensemble cornée-cristallin est situé sur la rétine. En vision de près, le pouvoir d’accommodation du cristallin (qui se bombe), permet d’avancer le point focal devant la rétine pour conserver une concentration sur la rétine des rayons lumineux qui ne sont plus parallèles mais divergents.

- Myopie : le point focal est situé devant la rétine. Les objets lointains apparaissent flous.

- Hypermétropie : le point focal est situé derrière la rétine. L’hypermétrope est obligé d’accommoder en permanence pour avancer le point focal, les objets proches apparaissent flous quand les capacités d’accommodation sont dépassées.

- Astigmatisme : les rayons lumineux sont focalisés en deux foyers distincts sur la rétine. Ceci est généralement causé par une irrégularité de la cornée qui entraîne un défaut de stigmatisme.

- Presbytie : diminution du pouvoir d’accommodation du cristallin due au vieillissement. Les objets proches apparaissent flous car le cristallin n’est plus capable d’accommoder suffisamment. Ils peuvent être corrigés par le port de verres correcteurs ou par une intervention chirurgicale.

Troubles de la vision binoculaire et strabisme

Les troubles de la vision binoculaire sont nombreux. Il s’agit de difficultés à superposer les images de l’œil droit et de l'œil gauche. Cette difficulté peut engendrer, entre autres, des maux de tête, des fatigues visuelles avec une mauvaise endurance visuelle limitant les activités visuelles comme la lecture, une diplopie (vision double) et dans certains cas aboutir au strabisme. Les strabismes sont des troubles de la vision binoculaire plus avancés, la fusion des images n’est plus possible et les axes visuels sont déviés.

Pour plus d’informations sur les strabismes, consulter l’article « strabisme ».

Troubles de la vision des couleurs

- Dysfonctionnement d'un des types de cônes : daltonisme

- Dysfonctionnement de deux types de cônes, notamment le monochromatisme au bleu, anciennement appelé achromatopsie incomplète

- Dysfonctionnement des trois types de cônes : achromatopsie, absence totale de vision des couleurs.

Le test d’Ishihara est un test de la vision des couleurs qui utilise des dessins (chiffres, motifs) faits avec des taches de couleur. Ce test permet de déceler les dyschromatopties (défaut de vision des couleurs).

Chirurgie

Économie

Produits d'ophtalmologie

Le marché du matériel ophtalmologique (produits chirurgicaux, médicaments pour les maladies de l'œil, gouttes oculaires, solutions pour lentilles de contact) se montait à 19 milliards de dollars en 2006 (en France?)[2].

Le marché du matériel ophtalmologique se répartissait comme suit en 2006[2] :

- Alcon : 24 % du marché en 2006 (vendu en 2008 par Nestlé à Novartis) ;

- Novartis : 13 % (avant rachat d'Alcon en 2008) ;

- Bausch & Lomb : 12 % ;

- Johnson & Johnson (filiale Vistakon) : 9 % ;

- Allergan : 8 % ;

- Pfizer : 7 % ;

- AMO : 6 % ;

- Autres : 21 %.

Histoire de l’ophtalmologie

Histoire

L’ophtalmologie, en raison de l’importance de l’œil dans la perception humaine et du rôle de l’œil dans l’esthétisme du visage, est une science très ancienne. Plusieurs techniques se sont développées dans de nombreux endroits du monde de façon indépendante, Chine, Japon, Amérique centrale, Europe, Égypte et Inde depuis l’Antiquité.

Un des documents les plus anciens parlant d'ophtalmologie et d'obstétrique est le papyrus de Carlsberg. Il date, pour sa partie la plus ancienne du IIe millénaire av. J.-C.. L'ophtalmie était autrefois considérée comme une maladie contagieuse que l'on contractait par contact visuel[3].

Marie Colinet, l'épouse de Wilhelm Fabricius Hildanus (1560-1634) utilise pour la première fois un aimant pour extraire des fragments métalliques de l’œil[4].

En France en 2018, la cour des comptes) confirme un « goulet d'étranglement » dans le secteur de l'ophtalmologie, profession "mal répartis sur le territoire", et caractérisée par des délais d'attente de rendez-vous s'allongeant, alors que six Français sur dix portent des lunettes ou des lentilles. le problème devrait s'aggraver jusqu'en 2030[5]. La cour a estimé à 1,7 milliard d'euros/an le coût des soins de ville d'ophtalmologie et d'orthoptie, cout qui croît de 3,4 % par an en moyenne à cause d'un nombre croissant d'actes et surtout à cause de dépassements d'honoraires ; « Les orthoptistes devraient pouvoir diagnostiquer et traiter les troubles de la vision, et les opticiens lunetiers ceux de la réfraction (...)et faire suivre les cas pathologiques aux ophtalmologues » qui dans une zone où les dépassements d'honoraires sont importants, devraient s'engager à un contrat de maîtrise tarifaire[5]. Un complément de formation serait alors nécessaire pour les orthoptistes [5].

Ophtalmologistes célèbres

- Joseph Forlenze (1757-1833)

- Frédéric Jules Sichel (1802-1868)

- Victor Stoeber (1803-1871), créateur du premier enseignement officiel d'ophtalmologie en France.

- Robert-Houdin (1805-1871)

- Charles Deval (1806-1862)

- Louis Auguste Desmarres (1810–1882)

- Franciscus Cornelis Donders (1818-1889)

- Louis de Wecker (Ludwig Wecker) (1832-1906)

- Xavier Galezowski (1832-1907)

- John Soelberg Wells (1834-1879)

- Émile Javal (1839-1907)

- Henri Parinaud (1844-1905), considéré comme le père de l'ophtalmologie moderne française.

- Edmond Landolt (1846-1926)

- Franceline Ribard (1851-1886)

- William Bates (1860-1931), découvreur des réflexes propres à la vue normale

- Elisa Soriano Fisher (1891-1964)

Notes et références

- Luc Dettwiller, Les instruments d'optique, Étude théorique expérimentale et pratique, Ellipse, 2e édition, 2002.

- Les Échos, mardi 8 avril 2008, page 23 et La Tribune, mardi 8 avril, page 4.

- Platon, Phèdre [détail des éditions] [lire en ligne] (255 d-e) ; De l'Abstinence de Porphyre de Tyr (Livre I, 28).

- (en) Sex/Machine: Readings in Culture, Gender, and Technology, p. 24.

- les échos (2018) Santé : la Cour des comptes attend plus de prévention par Solveig Godeluck - 04/10/2018

Voir aussi

Articles connexes

- Œil

- Vue

- Vision

- Lasik

- Orthoptie (rééducation des troubles de la vision binoculaire)

- Opticien

- Optométriste

- Prescription optique

- Ophtalmoscope

- Réadaptation visuelle

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la santé :

- (en) Medical Subject Headings

- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon

- (cs + sk) WikiSkripta

- Société française d'ophtalmologie

- Sources historiques de l'ophtalmologie

- Syndicat national des ophtalmologistes de France

- Polycopié national du Collège des ophtalmologistes universitaires de France et polycopiés du CHU de la Pitié-Salpêtrière

- Dictionnaire d´Ophtalmologie