Cornée

La cornée est la partie antérieure transparente du globe oculaire, en forme de calotte asphérique et légèrement saillante. Elle transmet la lumière au cristallin et à la rétine.

Anatomie

C’est le premier élément réfractif de l’œil, comptant pour les 2⁄3 du dioptre oculaire, le cristallin constituant le 1⁄3 restant. Elle couvre environ un cinquième de la surface de l’œil. Elle mesure en moyenne, chez l’adulte, 11,7 mm de diamètre horizontal et 10,6 mm de diamètre vertical. La cornée est plus fine au centre (0,5 à 0,6 mm) qu'au bord (0,6 à 0,8 mm).

Rayons de courbure moyens :

- de la face antérieure : 7,8 mm

- de la face postérieure : 6,8 mm

Indice de réfraction : 1,377

Puissance moyenne : 43 dioptries.

Hydratation : 85 %

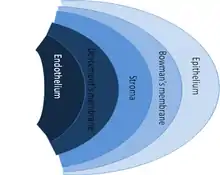

Histologie

La cornée est composée de quatre couches de cellules et de 2 membranes. De la superficie vers l'humeur aqueuse :

- l'épithélium ;

- la membrane de Bowman ;

- le stroma cornéen ;

- la couche de Dua [1];

- la membrane de Descemet ;

- l’endothélium cornéen.

C'est un des très rares tissus (avec l'épiderme) à ne pas être vascularisé par des capillaires sanguins. En effet la cornée doit conserver sa transparence. L'absence de vaisseaux sanguins ne lui permettant pas de se nourrir ou de se protéger de l'infection, elle trouve l'oxygène dans les larmes et les nutriments dans l'humeur aqueuse de la chambre antérieure qui se trouve derrière elle.

L'épithélium

L’épithélium cornéen est formé de 5 à 7 couches de cellules. La couche basale formée de cellules cubiques repose sur une lame basale et est accrochée très fortement au stroma par des complexes d’adhésion (hémidesmosomes). Il a un rôle de barrière et facilite la dispersion du film de larmes à la surface de la cornée. Ses kératines caractéristiques sont les kératines 3 et 12.

Renouvellement

Les cellules souches de l’épithélium cornéen se trouvent en périphérie de la cornée, dans le « limbe ». Ces cellules souches donnent naissance à des cellules amplificatrices transitoires qui produisent à leur tour les cellules différenciées de l’épithélium cornéen. Ce renouvellement est centripète, de la périphérie vers le centre de la cornée. Un second mécanisme de renouvellement prend le relais, de la base de l’épithélium vers le haut: la couche unique de cellules basales, cubiques, produit des cellules intermédiaires pavimenteuses, puis des cellules plates qui finissent par desquamer dans le film de larmes en surface de la cornée.

Ces deux mécanismes de renouvellement se produisent en permanence.

Il faut compter 1 an pour que l’ephitelium cornéen se renouvelle totalement.

La membrane de Bowman

La « couche de Bowman » est synthétisée au quatrième mois de la vie embryonnaire, probablement synthétisée par les cellules basales de l’épithélium. Elle ne se renouvelle jamais et par conséquent une lésion de celle-ci est définitive. C’est une couche de collagène diffus.

La couche de Bowman est située entre la membrane basale épithéliale et le stroma. Bien individualisée chez l’homme, elle mesure de 8 à 14 µm à la partie centrale de la cornée. Ne pouvant être régénérée, toute rupture de la couche de Bowman va entraîner la constitution d’un tissu cicatriciel générant des opacités définitives.

La couche de Bowman est composée de fibres collagènes réparties apparemment au hasard dans la substance fondamentale.

Elle est dépourvue de cellules hormis les fines expansions des cellules de Schwann entourant les terminaisons nerveuses qui la traversent.

La substance fondamentale est constituée de mucoprotéines de composition biochimique vraisemblablement identique à celle du stroma.

Les fibres correspondent à des fibres de collagène présentant une striation transversale.

Elles mesurent de 20 à 30 µm de diamètre et de 240 à 270 Ångström de long.

Le collagène I est le principal constituant de la cornée et de la sclère.

La couche de Bowman contient comme le stroma cornéen des collagènes V, VI et VII.

De plus du collagène IV, qui est le principal constituant des membranes basales, a également été retrouvé dans la couche de Bowman, mais en faible proportion, expliquant qu’il ne s’agisse pas d’une membrane à proprement parler.

L'épithélium, la membrane de Bowmann et le stroma antérieur proche de l'épithélium sont parcourus par des fibres nerveuses principalement sensitives.

Le stroma

Le stroma cornéen représente la majeure partie de l’épaisseur de la cornée (400 µm). Il est composé de cellules, les kératocytes, et d'une matrice extracellulaire contenant des protéoglycannes et des fibrilles de collagènes ayant un arrangement particulier responsable de la transmission de la lumière.

Les kératocytes sont des cellules quiescentes responsables du renouvellement de la matrice extracellulaire. Ces cellules peuvent quitter ce stade quiescent pour intervenir dans les processus de cicatrisation.

Les fibrilles de collagène principales sont de type I/V, et leur association forme des fibres de diamètre constant (35 nm) et d’espacement constant (59 nm), groupées en lamelles parallèles à la surface cornéenne. Les fibres I/V sont entourées d'une gangue de proteoglycannes. D'autres types de collagènes sont présents, leur rôle principal est d'assurer le maintien de l'espacement régulier. Le stroma cornéen est un tissu conjonctif non vascularisé, mais il est innervé.

Couche de Dua

La couche de Dua est une région de la cornée humaine nouvellement découverte et proposée dans un article scientifique en mai 2013[1]. Elle est épaisse de 15 micromètres et située entre le stroma cornéen et la membrane de Descemet[2] - [3].

La membrane de Descemet

Il s’agit de la lame basale de l’endothélium, d’une épaisseur de dix micromètres à 12 µm

Elle est très élastique et solide tout en étant perméable à l’eau ;

Elle est formée de deux feuillets: un feuillet d’origine embryonnaire et un feuillet qui s’épaissit tout au long de la vie. La membrane de Descemet est une membrane collagénique acellulaire entre le stroma postérieur et la monocouche endothéliale, formée de collagènes IV et VIII et contenant de la fibronectine, de la laminine type 1 et des protéoglycanes héparan, dermatan et keratan sulfates. Elle est en continuité avec le réseau trabéculaire en périphérie de la cornée, la limite entre les deux étant constituée par la ligne de Schwalbe. La jonction Descemet-stroma est riche en fibronectine, probablement d’origine embryonnaire, qui joue un rôle dans l’adhésion des deux structures. Elle est synthétisée par les cellules endothéliales et s’épaissit avec l’âge. En microscopie électronique elle apparaît formée de deux couches, une couche striée au contact du stroma, d’une épaisseur de 0,2 à 3 µm, et une couche finement granuleuse, d’une épaisseur de 2 à 10 µm, au contact de l’endothélium cornéen. La couche granuleuse apparaît comme un réseau hexagonal parallèle à la surface de la membrane, avec des nœuds séparés de 100 nm dans une substance de fond. Elle contient les éléments classiques des membranes basales : collagène IV et laminine, ainsi que des éléments inhabituels dans les membranes basales comme le collagène de type VIII.

Le collagène VIII est l’élément majeur du réseau hexagonal. Le collagène IV forme des digitations à l’interface stroma-Descemet qui percent jusqu’à l’endothélium de façon focale. Ces îlots de collagène IV sont liés aux digitations des cellules endothéliales et participent à leur fixation. Ce collagène IV a une origine embryonnaire et il est progressivement enfoui dans le réseau de collagène VIII durant la 8e semaine de l’organogénèse. Le collagène VIII contribuerait à la différenciation des cellules de la crête neurale en cellules endothéliales cornéennes. Les cellules endothéliales cornéennes synthétisent du collagène VIII et du collagène IV en culture.

L'endothélium

L’endothélium cornéen est une mono-couche cellulaire formant une mosaïque hexagonale. Ses cellules ne se régénèrent pas.

La richesse en protéoglycannes du stroma cornéen provoque un appel d'eau de l'humeur aqueuse vers le stroma qui tend à augmenter son épaisseur, modifiant la courbure et la transparence de la cornée (œdème stromal). Le rôle principal des cellules endothéliales cornéennes est de pomper par transport actif cette eau en excès du stroma vers l'humeur aqueuse afin de maintenir une hydratation constante du stroma compatible avec le rôle physiologique principal de la cornée: la transmission de la lumière. En dessous d'une certaine densité (entre 600 et 800 cellules/mm²), il est admis que le nombre de cellules endothéliales est insuffisant pour assurer un transfert d'eau efficace et l’œdème stromal apparaît.

Pathologie

Les pathologies de la cornée relèvent de l’ophtalmologie.

- Traumatismes

- Traumatismes mécaniques : les corps étrangers cornéens sont très fréquents. En général à la suite d'un accident du travail ou de bricolage, un corps étranger va être projeté dans l’œil et s’impacter sur la cornée. Il peut être évacué spontanément par les larmes, mais il est souvent nécessaire de le faire enlever par un médecin, sous anesthésie locale. Le port de lunettes de protection permet de prévenir souvent ce type de traumatisme.

- Traumatismes chimiques : il s’agit d’une brûlure causée par la projection d’un acide ou d’une base. Lorsqu’un tel accident survient, il faut rincer abondamment au sérum physiologique ou à l’eau stérile et consulter en urgence un médecin.

- Traumatismes thermiques : par une chaleur ou un froid intenses.

- Troubles réfractifs

- Astigmatisme : la cornée peut être à l’origine d’un astigmatisme irrégulier.

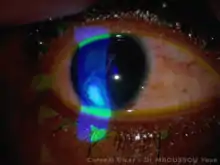

Ulcère de la cornée secondaire à une kératite bactérienne

Ulcère de la cornée secondaire à une kératite bactérienne

- Kératites

- Ulcères de cornée : ils font souvent suite à un corps étranger.

- Kératocône : traitement connu à ce jour, le port de lentilles rigides permet de corriger la déformation, il existe aussi des anneaux intra-cornéens, des verres scléraux (lentilles plus grandes que l'iris, recouvrant le corps blanc en partie), des traitements permettant de ralentir l'évolution de la maladie, et en dernier recours la greffe de cornée.

- Diminution ou perte de transparence : dans les cas les moins sévères, un diagnostic de diminution de la transparence est établi après un examen chez l'ophtalmologiste à l'aide d'un microscope (lampe à fente) ou d'examens plus poussés de la qualité de la vision. Dans des cas plus sévères, la perte de transparence de la cornée est visible à l’œil nu, limitant la visibilité de l'iris et de la pupille, donnant un aspect bleuté ou complètement blanc à l’œil. La prise en charge thérapeutique de ce type de pathologie dépend de l’importance, de la densité des opacités et de leur épaisseur.

- Cornea guttata (gouttes cornéennes)[4] - [5].

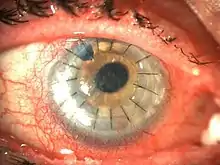

Greffe récente de la cornée, montrant ses points de suture

Greffe récente de la cornée, montrant ses points de suture - La dystrophie de Fuchs[4] - [5].

- La xérophtalmie est une maladie due à une carence de vitamine A et qui, au stade terminal, se traduit par une opacité de la cornée et donc à une cécité.

- Une taie est une tache blanche et opaque qui se forme quelquefois sur la cornée.

Certaines de ces pathologies, à des stades avancés, peuvent être traitées par la greffe de cornée. Des progrès concernant les greffes ont été faits en 2019, par reprogrammation de cellules souches IPS. Cette technique, si elle se confirme, laisserait entrevoir la possibilité de "fabrication" de cornée à la demande[6].

Prospective, recherche

Une des pistes qui semblent sur le point de se concrétiser entre 2015 et 2020 est la possibilité de restaurer des cornées à partir de cellules souche, ceci a déjà pu être fait sur le modèle animal[7].

Notes et références

- (en) H.S. Dua, L.A. Faraj, D.G. Said, T. Gray et J. Lowe, « Human Corneal Anatomy Redefined: A Novel Pre-Descemet's Layer (Dua's Layer) », Ophthalmology, , S0161-6420(13)00020-1. (PMID 23714320, DOI 10.1016/j.ophtha.2013.01.018)

- (en) Samantha Olson, « New Cornea Layer Discovered In Human Eye: Doctors Predict Safer And Simpler Eye Treatments », Medical Daily, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « New Layer Of Human Eye,'Dua's Layer,' Discovered Behind Cornea », Huffington Post Live Science, (consulté le )

- Par le docteur Damien Gatinel

- V. Borderie et al.dans le Journal français d'ophtalmologie, vol. 22, n° 9, octobre 1999

- La Méthode scientifique, chronique "Le Journal des sciences", France Culture, 6 septembre 2019

- Monya Baker (2016) Sci fi eye experiments improve vision in children — and rabbits ; Cells grown both inside and outside the body show promise in fixing lenses and corneas ; 09 mars 2016 ; Nature doi:10.1038/nature.2016.19535

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressources relatives à la santé :

- FMA

- TA2

- Uberon

- Xenopus Anatomy Ontology

- (en) Medical Subject Headings

- (en) NCI Thesaurus

- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon

- (la + en) TA98

- (cs + sk) WikiSkripta