Donatello

Donato di Niccolò di Betto Bardi, dit Donatello (Florence, v. 1386 - Florence, ), est un sculpteur florentin.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Période d'activité |

- |

| Nom de naissance |

Donato di Niccolò di Betto Bardi |

| Activité | |

| Maître | |

| Lieux de travail | |

| Mouvement |

David (Bargello) Cantoria (musée de l'Œuvre du Duomo)Saint Jean-Baptiste (Duomo de Sienne). |

Son œuvre est prolixe et variée amenant Giorgo Vasari à dire qu'après sa mort « tous ceux qui travaillèrent en relief purent se dire avoir été de ses élèves »[1]. Il est, selon Leon Battista Alberti, un des cinq rénovateurs de l'art de son époque avec Masaccio, Brunelleschi, Ghiberti et Luca Della Robbia.

Biographie courte

Dans sa première jeunesse, il étudie, dit-on, auprès du peintre Bicci di Lorenzo qui, d'après des documents découverts au XIXe siècle, est aussi sculpteur. Ensuite, durant son adolescence, il entre dans l'atelier de Lorenzo Ghiberti, où il fait connaissance de Brunelleschi[2]. Les deux amis collaborent souvent, Donatello tirant parti des innovations architecturales de l'autre, comme l'invention de premiers modèles de perspectives géométriques. Avec ce dernier, il se rend à Rome pour étudier les modèles antiques. Très rapidement, Donatello acquiert une grande notoriété, et obtient plusieurs commandes pour la décoration du Dôme de Florence. En 1428, il ouvre un grand atelier à Florence et il a comme assistants Bertoldo di Giovanni, Bartolomeo Bellano, Michelozzo fut son élève[1] et il influencera par ses productions Desiderio da Settignano.

En 1434, Cosme de Médicis (dit « Cosme l'Ancien ») le prend sous sa protection, ce qui permet à l'artiste de ne pas se soucier de l'argent. Le sculpteur avait du mal à tenir ses comptes, et sa fortune périclitait du fait de sa mauvaise gestion. Lorsque Cosme meurt en 1464, il demande par testament que Donatello reste entretenu par les Médicis. Donatello se voit donc attribuer une petite propriété, qu'il rend un an plus tard, sa gestion le distrayant trop de son art. Le fils de Cosme, Pierre le Goutteux, lui assure alors une rente viagère[1].

Donatello continue à sculpter jusqu'à ses derniers jours. Il est, certainement, le plus grand des sculpteurs toscans qui précèdent Michel-Ange.

Quand il meurt le , Florence lui offre des funérailles en grande pompe, qui ne seront égalées que par celles de Michel-Ange. Son attachement à Cosme de Médicis lui avait fait demander à être enterré dans la basilique San Lorenzo de Florence aux côtés de Cosme. Ses funérailles eurent lieu dans cette basilique, en présence de tous les artistes de la ville et d'une foule immense de ses concitoyens. Le sculpteur Raffaello Romanelli (1858 - 1926) fit son cénotaphe au XIXe siècle.

Biographie complète

Contexte historique

À partir du XVIe siècle, l’Italie et notamment Florence a été bouleversée par un afflux d’idées novatrices : de nouvelles façons de construire, un nouveau style artistique et de nouveaux modes de vie. Les arts furent transformés par le désir de représenter le monde tel qu’il était et non plus simplement en termes symboliques. Peintures et sculptures illustrèrent des personnages réels dans des lieux réels – pour la première fois depuis l’Antiquité. Certains des plus grands artistes italiens sont contemporains de cette période : Brunelleschi, Masaccio, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël et Titien (pour l’Italie)[3]. L’atmosphère inédite de liberté spirituelle encouragea les artistes à explorer de nouvelles techniques telles que la peinture à l'huile ou la perspective géométrique[4]. Dans ce contexte nouveau, les hommes se conçurent davantage comme des individus et placèrent l'homme au cœur des préoccupations. Durant la Renaissance, la sculpture italienne s'est elle aussi profondément renouvelée, notamment à cause du renouveau de l'architecture en rupture avec le gothique et repensée grâce à l'invention de la perspective et à cause d'un regain d'intérêt pour la statuaire antique[3]. En ce sens, Donatello peut être considéré comme le sculpteur qui ouvre le Quattrocento.

La vie de Donatello

Donato di Niccolò di Betto Bardi, dit Donatello, fils d’un cardeur de laine, nait à Florence, en 1386 (en 1383 selon Vasari[1]). Il travaille entre 1404 et 1407, comme compagnon dans l’atelier du célèbre Ghiberti qui se consacre alors à sa première porte du baptistère. Il y rencontre Brunelleschi, qu’il accompagne à Rome en 1402-1404 pour y étudier les modèles antiques. Sur le chantier du Museo dell'opera del Duomo, Ghiberti lui communique sa technique de fusion du bronze et son goût pour le bas-relief. La première œuvre certaine de Donatello est le David de marbre (1408-1409) destiné aux arcs-boutants de la cathédrale. Au cours des années suivantes, il réalise de nombreuses statues en marbre, terre cuite, bronze et bois pour des clients résidant avant tout à Florence, mais aussi à Pise, Sienne ou Prato. De 1411 à 1423, les œuvres du jeune artiste déjà fort connu dans les milieux artistiques se succèdent sans interruption : en particulier les statues pour les niches d’Orsanmichele. En 1425, Donatello s’associe pour former, pendant plus de dix ans, une « compagnie » avec Michelozzo (un architecte), et produit des œuvres capitales à la cathédrale de Prato, à Sienne et à Naples. De 1430 à 1433, le sculpteur séjourne à Rome où il effectue le tabernacle du Saint-Sacrement. Dans les années 1430, Donatello puise son inspiration aux sources les plus variées : le David en bronze (tradition classique) et le tabernacle de l’Annonciation (simplicité expressive et exubérance du décor). De retour à Florence, pour la cathédrale, il conçoit les bas-reliefs de la Cantoria.

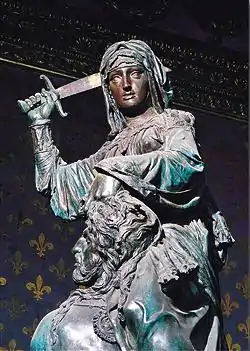

En 1434-1437, Donatello exécute un carton de vitrail qui représente le Couronnement de la Vierge. En 1437, il reçoit une commande très prestigieuse, la réalisation des chambranles des portes de la cathédrale de Florence. Donatello doit également répondre à des commandes venant des autres cités italiennes ; à Venise, il réalise la statue de saint Jean-Baptiste en 1438. À partir de la fin de l’année 1435 et jusqu’à 1443 environ, Donatello travaille à la décoration de la vieille sacristie de Saint-Laurent. De 1444 à 1453, Donatello travaille surtout à Padoue[5] où il s’installe en 1446-1447. Sa principale œuvre padouane est une statue équestre : l’Erasmo da Narni, dit le Gattamelata. C'est une réplique moderne de la statue équestre de Marc-Aurèle qui révèle un guerrier au visage dur et fier. Cette dernière est commandée par la ville de Venise. Et, toujours à Padoue, il exécute l’autel dans la basilique Saint-Antoine. On suppose qu’en 1453, il retourne à Florence où les commandes se raréfient, apparemment, de plus en plus. Car quatre ans plus tard, alors qu’il a déjà plus de soixante-dix ans, il essaie d’obtenir la commande des portes de bronze de la cathédrale ; celles-ci ne dépasseront pas le stade de projet. Il crée aussi ses œuvres les plus personnelles et les plus déroutantes : Judith et Holopherne ainsi que Marie-Madeleine. Donatello se retrouve ensuite à Sienne en 1457, modelant les plaques de cire pour les portes de bronze de la cathédrale, qui ne seront d’ailleurs jamais coulées. Il se peut qu’il soit retourné à Florence en 1459, après que Cosme de Médicis lui a commandé les chaires de bronze de San Lorenzo. Donatello, atteint d’une paralysie progressive, meurt le , alors qu’il était en train de travailler à cette œuvre.

Présentation générale de son œuvre

Techniques et matériaux

Donatello, en cinquante ans de progrès continuels et stimulé par une autocritique constante, réussit à bouleverser l’art de la sculpture de la Renaissance. Son art entraîne l’une des plus importantes évolutions du style dans l’histoire de la sculpture en Occident. Donatello est sculpteur et il a surtout réalisé des statues de marbre ou de bronze. Il s'est illustré dans l'art des bas-reliefs principalement en bronze[1]. Ce travail de la statuaire et du bas-relief se trouvent souvent dans des mêmes œuvres. Il ne travaille que très peu le bois pour réaliser des statues, matériau habituellement utilisé dans le milieu religieux. Il réalise peu de tombeaux et de petites statuettes qui sont très courantes à l'époque.

La gestion de l'espace et de la masse

%252C_Piazza_della_Signoria%252C_Florence_-detail-_(26069491854).jpg.webp)

Les œuvres de Donatello s'imposent tant par leur occupation de l'espace, que par le rendu des attitudes et des expressions. Dans ses premières œuvres comme les Prophètes du campanile de Florence, il tient compte de la hauteur du socle des statues par rapport au public. Pour rapprocher ses statues du public, il incline le visage vers le bas, afin que le spectateur voit toutes les expressions. Peu à peu les figures représentées semblent acquérir une existence propre, il ne s'agit plus seulement pour Donatello de traduire un élément extérieur, il faut aussi que la statue exprime une attitude intérieure, une conscience individuelle. La statue de Judith et Holopherne à Florence semble représentative de cette prise en compte de l'endroit d'où spectateur regarde la statue afin de lui donner davantage d'individualité.

On observe que les sculptures sont souvent en contrapposto, c'est-à-dire que la masse n'est pas répartie selon un axe vertical, mais qu'elle suit la courbure serpentine du corps. On voit par exemple dans son David que la masse repose sur la jambe droite tandis que la jambe gauche est posée négligemment sur la tête de Goliath : la courbure du corps accentue la désinvolture du jeune homme et crée un contraste entre la fluidité du jeune homme et la violence de la scène[6]. Gombrich souligne que cette gestion de l'image innovante rompt avec la statuaire gothique où les statues étaient souvent cachées ou en hauteur et peu visibles dans les cathédrales et « semblaient des êtres d'un autre monde ». Donatello, lui fait des sculptures « prenant solidement appui sur leurs bases »[7].

David de Donatello, bronze, H : 158cm, Florence (de face)

David de Donatello, bronze, H : 158cm, Florence (de face) David de Donatello (de dos)

David de Donatello (de dos)

Une attention aux détails corporels et à l'expressivité des émotions

Donatello s'attache dans toute son œuvre à « une observation neuve et vigoureuse de la nature »[7] que l'on retrouve dans la représentation des diverses parties du corps humains à la manière des Grecs et des Romains. Le bas-relief représentant Le Festin d'Hérode semble représentatif de cette volonté de substituer à l'arrangement clair des figures caractéristique de la statuaire gothique, la représentation du « désordre d'un instant dramatique.» Gombrich décrit le bas-relief :

C'est la scène dramatique où Salomé, fille du roi Hérode, obtient la tête du saint qu'elle avait demandée pour prix de sa danse. Nous voyons la salle du banquet avec, dans le fond, la galerie des musiciens et toute une enfilade de salles et d'escaliers. Le bourreau vient d'entrer ; il porte la tête du saint sur un plateau et s'agenouille devant le roi. Hérode recule et écarte les mains en un geste d'horreur. (...) Les invités s'écartent laissant un grand vide autour de la reine. L'un d'eux porte la main devant ses yeux ; d'autres se sont rapprochés de Salomé dont la danse semble s'immobiliser. (...) Les gestes sont même violents et le sculpteur n'a pas essayé d'atténuer l'horreur de la scène[8].

L'antiquité gréco-romaine comme source d'inspiration

Giorgio Vasari présente Donatello comme un grand observateur de la statuaire antique au point qu'à Rome avec Brunelleschi « Ils se mirent alors à mesurer les corniches, à lever le plan de tous ces monuments et ne regardèrent ni au temps, ni à l’argent, pour ne laisser à Rome et dans ses environs aucun endroit »[2]. Gombrich nuance cette idée que l'attention aux détails, à l'anatomie et à l'expressivité des personnages viendraient exclusivement des modèles antiques. Il souligne que c'est sans doute à cause d'une préoccupation pour la représentations de ces détails réalistes que Donatello se serait intéressé à la statuaire gréco-romaine et non l'inverse. Les œuvres de Donatello ont été considérées comme des modèles exemplaires par les artistes de la nouvelle génération, parce qu'ils portent une attention particulière aux sculptures classiques afin d'exprimer toutes les émotions humaines à travers le langage et la gestuelle du corps. La redécouverte du nu est elle aussi une des marques de l'influence de l'Antiquité sur le sculpteur[9]. A la suite de Donatello (entre autres), le Quattrocento s'attachera à réinventer le nu en peinture comme en sculpture. Il renouvelle aussi renouvelle la tradition romaine du monument équestre avec la statue équestre du Gattamelata à Padoue sur la Piazza del Santo (1446-1453).

Des expérimentations dans le domaine des bas-reliefs

Vasari décrit Donatello comme étant « le premier qui ait su bien employer les sujets traités en bas-reliefs »[1] et il souligne ses particularités :

Ses bas-reliefs sont traités avec tant de science qu’ils transportent d’étonnement tous les hommes du métier, quand ceux-ci considèrent la beauté et la variété des compositions, qui sont remplies d’une foule de personnages pleins d’originalité et de différentes grandeurs, suivant la perspective[1].

_crocefissione_bronzo_dorato.JPG.webp)

C'est grâce à sa maîtrise et à ses diverses expérimentations que Donatello s'est illustré dans cette techniques. On voit par exemple dans la Crucifixion une utilisation d'incrustations d'argent et de cuivre doré pour rendre avec davantage de précision la foule de personnages pris dans un enchevêtrement de boucliers, de lances et d'armures rappelant certaines scènes de bataille antiques. De la même manière les incrustations d'argent et de cuivre doré donne à la partie supérieur du ciel davantage de lisibilité : les anges, les nuages et les trois crucifiés se superposent avec une grande attention portée aux détails du visage, aux gestes et au caractère dramatique de la scène[10].

Les innovations de Donatello dans le domaine du relief ont grandement influencé l'art européen. Le point de départ de ces innovations se trouve sur le relief du socle de sa statue de saint Georges pour Orsanmichele. Si on le compare au relief du socle des Quattro Santi Coronati de Nanni di Banco, créé environ un an plus tôt, on peut voir la rupture radicale avec les conceptions antérieures du bas-relief. Tandis que Nanni aligne quatre tailleurs de pierre et leurs œuvres dans un haut-relief sans distinction des différents plans dans l’espace, Donatello parvient à introduire de la profondeur dans son relief. Si le théâtre de l’action (la lutte de saint Georges contre le dragon) est apparemment rétréci par des raccourcis perspectifs des deux côtés, l’espace de la scène semble s'élargir en profondeur parce que les différents éléments, grâce à la perspective, esquissent un paysage en arrière-plan.

La nouvelle technique de relief, qui produit cet effet d’optique, est ce qu’on appelle le Stiacciato ou schiacciato, c’est-à-dire le relief « écrasé » ou « plat ». Cette effet permet une plus grande dramatisation du récit comme dans le Salomé ou le festin d'Hérode (vers 1435). Sur ce panneau de marbre de taille modeste (50 x 71,5 cm), Donatello met en scène différents moments de la récit biblique : le festin, la danse de Salomé, l'arrestation de saint Jean, etc. Pas moins de neuf plans sont visibles, de la jeune femme assise sur le banc au premier jusqu'au dernier plan qui représente une architecture. Cette sculpture montre la précision du travail de Donatello, qui a su donner une grande profondeur à son œuvre en utilisant les théories contemporaines sur la perspective et l'architecture de son ami Brunelleschi. Il fait aussi la jonction entre le monde antique (profil de médaille des personnages) et la perspective.

Division de l’œuvre de Donatello en quatre périodes

L’époque de la jeunesse, jusqu’au voyage à Rome (1406-1432)

Les statues de la cathédrale et d’Orsanmichele ; le crucifix de bois ; les monuments funéraires, les fonts baptismaux de Sienne ; les deux statues de la Casa Martelli, le portrait de Nicolas Uzzano.

- David (1408) marbre, hauteur : 191 cm - Musée national du Bargello, Florence[11]

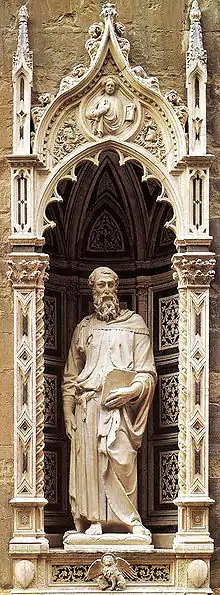

- Saint Jean l’évangéliste (1410-1411), marbre, hauteur : 210 cm - Museo dell'Opera del Duomo (Florence)[12]

- Saint Marc (1411), marbre, hauteur : 236 cm - Orsanmichele, Florence[13]

- Saint Louis (1413), bronze doré, hauteur : 266 cm - Santa Croce, Florence[14]

- Saint Georges (1416), marbre, hauteur : 214 cm, commandité par l'Arte dei Corazzai e Spadai (corporation des armuriers) - original conservé au Musée national du Bargello, Florence[15]

- Le Prophète Habacuc (Lo Zuccone) (1427-1436), marbre, hauteur : 196 cm - Museo dell'Opera del Duomo, Florence[16]

- Crucifix (1412-1413), bois, 168 x 173 cm - Santa Croce, Florence[17]

- Banquet d’Hérode (1427), bronze, 60 x 60 cm - Sienne, Baptistère, fonts baptismaux[18]

- Buste de Nicolas Uzzano (1430,) terre cuite polychrome, hauteur : 46 cm - Musée national du Bargello, Florence[19]

- Monument Funéraire pour Jean XXIII (1435), pietra serena[20] dorée, hauteur : 419 cm - Baptistère Saint-Jean (Florence)[21]

Saint Jean l'Évangéliste.

Saint Jean l'Évangéliste. Saint Marc (1411) marbre de 236 cm,Orsanmichele, Florence.

Saint Marc (1411) marbre de 236 cm,Orsanmichele, Florence. Prophète Habacuc.

Prophète Habacuc.

L’époque de la maturité (1433-1443)

Le Tabernacle de Saint-Pierre, l’Annonciation de Santa Croce, les deux dernières Statues de la cathédrale ; la Cantoria ; la Chaire extérieure de Prato ; l’Ancienne Sacristie de San Lorenzo, le David de bronze.

- Annonciation (1435) en pietra serena dorée, 218 x 168 cm - Santa Croce, Florence[22]

- Cantoria (1439) marbre, 348 x 570 cm - Museo dell'Opera del Duomo (Florence)[23]

- David (1430) bronze, hauteur : 185 cm - Musée national du Bargello, Florence. Dans son livre Le Voyage du condottière, André Suarès décrit ainsi le jeune David représenté : « son pied ailé sur la tête de Goliath, son torse de fleur, sa grâce heureuse, tout en lui sourit aux plus beaux sourires de Léonard...Il sourit, il est heureux et vif comme le plaisir naissant. Son chapeau, d'une élégance incomparable, est garni de fleurs ; coiffé de ce pétase ailé de marguerites, la jeune lumière aux lèvres, il est bien fait pour donner la main à la Primevère de Botticelli »[24].

- Chaire extérieure (1438) marbre, 73,5 x 79 cm - Cathédrale de Prato[25]

- Ancienne Sacristie (1428-1443) - Basilique San Lorenzo de Florence[26]

Cantoria - Museo dell'Opera del Duomo, Florence.

Cantoria - Museo dell'Opera del Duomo, Florence.

L’époque de Padoue (1443-1453)

- Le maître-autel de la Basilique Saint-Antoine de Padoue ;

- le Monument équestre à Gattamelata.

La dernière époque (1454-1466)

- Saint Jean-Baptiste (1438), bois, hauteur : 141 cm - Basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venise[27]

- Crucifixion, (1450-1455), bronze, damasquinage d'argent et de cuivre doré, 93 × 70 cm, Musée national du Bargello, Florence.

- Judith et Holopherne (1455-1460), bronze, hauteur : 236 cm - Palazzo Vecchio, Florence[28]

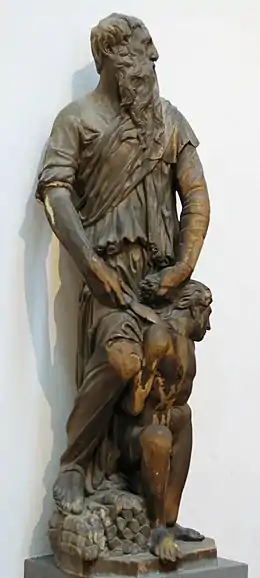

- Madeleine repentante (1457), bois, hauteur : 188 cm - Museo dell'Opera del Duomo (Florence)[29]

- Saint Jean Baptiste (1457), bronze, hauteur : 185 cm - Cathédrale Santa Maria Assunta de Sienne

- Chaire (à droite) (1465), marbre et bronze, 123 x 292 cm - Basilique San Lorenzo de Florence[30]

Madeleine pénitente, (1453-1455), bois polychrome, 188 cm - Museo dell'Opera del Duomo (Florence).

Madeleine pénitente, (1453-1455), bois polychrome, 188 cm - Museo dell'Opera del Duomo (Florence). Saint Jean-Baptiste, bronze (1457), 185 cm - Cathédrale Santa Maria Assunta de Sienne.

Saint Jean-Baptiste, bronze (1457), 185 cm - Cathédrale Santa Maria Assunta de Sienne.

Œuvres

_01.JPG.webp) David, marbre (1408-1409)

David, marbre (1408-1409) Le prophète Habacuc, statue surnommée « Zuccone » (1427-1436) - Musée de l'Œuvre du Dôme (Florence)

Le prophète Habacuc, statue surnommée « Zuccone » (1427-1436) - Musée de l'Œuvre du Dôme (Florence) Pulpito della Passione (1465) - San Lorenzo (Florence)

Pulpito della Passione (1465) - San Lorenzo (Florence)

Exposition de ses œuvres

Florence

La plupart des œuvres de Donatello se trouvent à Florence. Parmi les plus connues, on peut citer :

- Museo dell'Opera del Duomo :

- Habacuc (surnommé lo Zuccone, « la grosse courge », à cause de la calvitie du personnage représenté)

- Madeleine pénitente, (1453-1455)

- Prophète, statue, (1406-1409)

- Saint Jean l’évangéliste, marbre, (1410-1411)

- Cantoria de Donatello, (1433-1439)

- Le Sacrifice d'Isaac, groupe, (1408-1421)

- L'Homme pensif, statue, (1408-1421)

- Prophète imberbe, statue, (1408-1421)

- Christ Rédempteur encadrés de deux prophètes, groupe, Simone di Francesco Talenti et Donatello, (1410-1431 )

- Musée de l'Œuvre de Santa Croce :

- Saint Louis de Toulouse, 1422-1425, bronze doré, argent, émaux et cristaux de roche, 285 x 101 x 78 cm[31].

- Église de Santa Croce :

- L'Annonciation Cavalcanti.

- Église d'Orsanmichele :

- Niche du parti guelfe

- Saint Georges (1416) commandité par l'Arte dei Corazzai e Spadai (Corporation des Armuriers)

- Musée national du Bargello :

- Saint Georges et le dragon, vers 1417, marbre, 50 × 172 × 21,5 cm[31].

- David en marbre,

- David en bronze (compositions très différentes)

- Buste de Niccolò da Uzzano, en terre cuite peinte, vers 1432 ;

- Crucifixion, 1450-1455, bronze, 93 x 70 cm.

Pise

- Buste-reliquaire de saint Rossore, vers 1424-1427, bronze fondu ciselé, doré et argenté, 56 × 60,5 × 37 cm, Musée national San Matteo[31].

Naples

- Tête de cheval dite Protomé Carafa, vers 1455, bronze, 176 × 182 × 140 cm, Musée archéologique national de Naples.

Citerna

- Madonna di Citerna, église San Francesco, Citerna.

France

- Salomé ou le festin d'Hérode, vers 1435, marbre, 50 × 71,5 cm, palais des beaux-arts de Lille.

- Spiritello de la cantoria du Duomo de Florence, 1439, bronze avec traces de dorure, base en marbre, 60,5 × 41 × 24 cm, Collection Institut de France, musée Jacquemart-André, Paris[31].

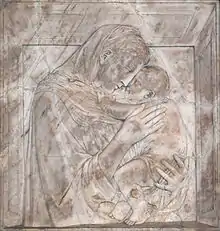

- Vierge et l'enfant, vers 1445, haut-relief, terre cuite polychrome, 102 × 74 cm, musée du Louvre, Paris.

Attribué : Madonne Piot, vers 1440 ou vers 1460, terre cuite polychrome, Paris, musée du Louvre.

Allemagne

- Vierge et l'enfant (Madone Pazzi), vers 1420-1425, marbre, 74,5 × 73 × 6,5 cm, Musée de Bode, Berlin[31].

- Vierge au Manteau, vers 1415, terre cuite, Bode-Museum, Berlin.

- Vierge aux Chérubins, vers 1440, terre cuite, Bode-Museum, Berlin.

- Crucifixion, vers 1450, stuc, Bode-Museum, Berlin.

- Putto (provenant des Fonts baptismaux de la cathédrale de Sienne), 1427-29, Bode-Museum, Berlin.

- Vierge à l'Enfant, terre cuite, Bode-Museum, Berlin.

- Vierge à l'Enfant (bozzetto), terre cuite, Bode-Museum, Berlin.

- David, vers 1460, bronze, Bode-Museum, Berlin.

- Baptême du Christ, vers 1430, marbre, Bode-Museum, Berlin.

Angleterre

- La Vierge et l'enfant et quatre anges (en) ou La Madone Chellini, vers 1450 (1456), bronze partiellement doré, Victoria and Albert Museum, Londres[32].

- Le Christ mort porté par deux anges, vers 1440, marbre, Victoria and Albert Museum, Londres.

- Vierge et l'Enfant (Dudley Madonna), vers 1435, marbre, Victoria and Albert Museum, Londres.

- Lamentation sur le Christ mort, v. 1455-1460, bronze, Victoria and Albert Museum, Londres.

Russie

- La Flagellation, marbre, vers 1425-30, Musée Pouchkine, Moscou, anciennement à Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum.

- Saint Jean-Baptiste, bronze, vers 1430, Musée Pouchkine, Moscou, anciennement à Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum.

États-Unis

- Œuvres exposées à la National Gallery of Art, Washington D.C., sculptures :

- Bacchante, bronze

- Christ mort tenu par des anges

- Angelot jouant, bronze

- Saint Jérôme, bronze

- Satyre, bronze

Exposition muséographique

Liste non exhaustive :

- Musée du Louvre - Le Corps et l'Âme. De Donatello à Michel-Ange. Sculptures italiennes de la Renaissance - – [33].

- Château des Sforza#Les collections, Milan. Exposition (Donatello - sculptures italiennes de la Renaissance) organisée par le Musée du Louvre et la Ville de Milan - Surintendance du Castello Sforzesco où elle sera présentée du au .

Notes et références

- (it) Giorgio Vasari, Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs, et architectes (lire en ligne), p. 2ème partie, « Donato »

- Giorgio Vasari, Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs, et architectes, 2ème partie « Filippo Brunelleschi »

- Elie Faure, L'Art renaissant, préface de l'édition de 1923

- Elie Faure, L'Art renaissant, Florence : chapitre 2 « La fresque »

- Neville Rowley, Donatello, la renaissance de la sculpture, Garches, À Propos, , 64 p. (ISBN 978-2915398106), p.38

- Nathalie Gathelier, « David », sur Panorama de l'art, (consulté le )

- E.H. Gombrich, Histoire de l'art, Phaidon, p.230

- E.H. Gombrich, Histoire de l'art, Phaidon, p.233

- Exposition Le Corps et l'Âme , sculptures italiennes de la Renaissance. Le Louvre (L'Album de l'exposition), p. 6.

- Exposition Le Corps et l'Âme, sculptures italiennes de la Renaissance, Le Louvre, p. 18.

- Détail: Image

- pietra serena : une roche gris foncé, un micaschiste, dont la dureté relative permet la réalisation de colonnes monolithiques, a contrario de la pietra forte, pierre détritique, de grès micacé pour les églises et les palais comme les bossages du Palais Pitti.

- André Suarès, Le Voyage du condottière, granit, coll. « Le livre de poche », , 575 p. (ISBN 2-253-93259-0), p. 255

- Wga.hu

- Marc Bormand, Florence, la ville où les sculpteurs inventèrent la Renaissance, in Grande Galerie - Le Journal du Louvre, sept./oct./nov. 2013, n° 25.

- Les Vierges à l’Enfant.

- Espace presse du musée du Louve (Donatello - sculptures italiennes de la Renaissance).

Bibliographie

- John Pope-Hennessy (trad. Jeanne Bouniort), Donatello [« Donatello sculptor »], Editions Abbeville, (1re éd. 1985), 376 p., 34 cm (ISBN 978-2-8794-6032-1)

- Rolf C. Wirtz, Donatello, Könemann, , 140 p. (ISBN 978-3-8290-0704-7)

- Neville Rowley, Donatello, la renaissance de la sculpture, À Propos, , 64 p. (ISBN 978-2-9153-9810-6)

- Eliane Reynold de Seresin, Donatello ou l'art d'animer la matière : Un sculpteur avant-gardiste à l’aube de la Renaissance, 50Minutes, , 40 p. (ISBN 978-2-8062-6194-6)

- (en) Shannon Blake, Donatello, Independently published, , 230 p. (ISBN 979-8-6765-7537-3)

- Marc Bormand et Beatrice Paolozzi Strozzi, Le Corps et l'Âme, Officina Libraria S.R.L., , 512 p. (ISBN 978-8-8336-7091-1)

Bandes dessinées

- (it) Guglielmo Favilla et Alessandro Balluchi, Donatello, 64 p. (ISBN 978-8-8984-3914-0)

Articles connexes

- Œuvres de Donatello

- Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari

- Renaissance padouane

- Renaissance italienne

- Renaissance florentine

- Renaissance ferraraise

- Renaissance lombarde

- Renaissance mantouane

- Renaissance napolitaine

- Renaissance parmesane

- Renaissance vénitienne

- Renaissance romaine

- Renaissance à Urbino

- Renaissance bergamasque et bressane

- École siennoise

- Lecture historique pour l'Italie : Trecento • Quattrocento • Cinquecento

- Musée national du Bargello#Salle de Donatello et de la sculpture du Quattrocento

Liens externes

| Vasari le cite dans le Vol III du Vite.

P 126-127. |

_(14799583033).jpg.webp) |

Giorgio Vasari |

Bases de données et dictionnaires

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Royal Academy of Arts

- (en) Art UK

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) National Gallery of Art

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :