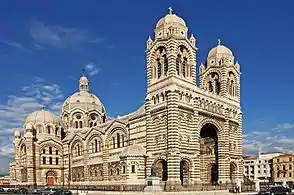

Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille

La cathédrale Sainte-Marie-Majeure, dite La Major[1], est le siège de l'archevêque de Marseille.

| La Major Cathédrale Sainte-Marie-Majeure | |

La Major après son ravalement le 11 février 2023. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Nom local | La Major |

| Culte | Catholique romain |

| Dédicataire | Sainte Marie |

| Type | Cathédrale Basilique mineure |

| Rattachement | Archidiocèse de Marseille (siège) |

| Début de la construction | 1852 |

| Fin des travaux | 1893 |

| Architecte | Léon Vaudoyer Henri-Jacques Espérandieu Henri Révoil |

| Style dominant | Néoroman Néobyzantin |

| Protection | |

| Site web | La cathédrale de la Major - Diocèse de Marseille |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |

| Département | Bouches-du-Rhône (13) |

| Coordonnées | 43° 18′ 01″ nord, 5° 21′ 53″ est |

Elle fut construite en style néo-byzantin entre 1852 et 1893 sur les plans de l'architecte Léon Vaudoyer. Située dans le quartier de la Joliette dans le 2e arrondissement, elle se dresse sur l'esplanade Jean-Paul II, entre le Vieux-Port et le port de la Joliette, sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale du XIIe siècle, d'où vient le nom occitan de « Major »[2]. Son architecture et sa décoration intérieure, en marbre et porphyre, lui donnent un aspect particulier pour un édifice religieux.

Histoire

Depuis le Ve siècle, plusieurs édifices religieux se succèdent à cet emplacement. La cathédrale actuelle, la nouvelle Major, s’élève à l'ouest des vestiges de l’ancienne cathédrale romane, la vieille Major. Mais les destructions et les fondations nécessaires à l’implantation de la nouvelle cathédrale ont révélé l’existence d’une troisième église paléochrétienne et du plus grand baptistère des Gaules établis sur le même site.

Cathédrale primitive

De la cathédrale primitive, il ne reste pas grand-chose. Plusieurs fragments de pavements en mosaïque sont retrouvés lors de la construction de la nouvelle Major au XIXe siècle, en même temps que le baptistère primitif. Ces vestiges ont disparu et ne nous sont connus que par la description que F. Roustan a laissé.

Des fouilles plus récentes menées par F. Paone ont rencontré d'autres fragments de mosaïque dans la dernière travée de nef conservée. Quelques fragments de mur en calcaire rose de la Couronne montrent que le matériau utilisé était semblable à celui de la cathédrale romane. En comparant ces découvertes avec celles du XIXe siècle, il apparaît que la cathédrale primitive devait faire plus de 60 m de long et une largeur entre 26 et 34 m suivant la largeur que l'on donne aux nefs.

Une restauration a eu lieu à l'époque carolingienne : plusieurs décors sculptés conservés, à motifs d'entrelacs, sont caractéristiques de cette période. Par la suite, c'est l'évêque Pons Ier qui fait reconstruire l'abside au milieu du XIe siècle La construction se distingue de la cathédrale primitive par l'emploi du calcaire blanc.

Vieille Major

La vieille Major est construite au XIIe siècle en style roman. Elle devait être détruite pour permettre la construction de la nouvelle cathédrale mais, face aux protestations, le chœur et une travée ont été conservés.

Nouvelle Major

Décidée par Mgr Eugène de Mazenod, qui sollicite les autorités, comme il se doit en régime concordataire, la construction d’une nouvelle cathédrale est entreprise en 1852. C’est le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte qui en pose la première pierre le . Ses architectes successifs accordent une large part à l’historicisme.

Avec son appareillage de pierres alternativement vertes et blanches, cet édifice d’inspiration byzantine (emploi de la mosaïque, des coupoles) juxtapose des éléments romans et gothiques.

Le plan en croix latine est conçu par Léon Vaudoyer dans le style romano-byzantin. La présence simultanée de clochers et de coupoles est due à la volonté de l'architecte de faire référence à l'Occident et à l'Orient, sur le modèle de Notre-Dame des Doms à Avignon. Mais ses dômes et ses coupoles rappellent ceux des églises de 'Constantinople.

Structurée comme un édifice tripartite composé d’un portique monumental encadré de deux tours, d’une nef imposante et d’un massif groupant les sanctuaires, la cathédrale forme un ensemble architectural extraordinaire, qui n’a pas eu d’équivalent dans tout le XIXe siècle. La construction dure 40 ans et, même de nos jours, les revêtements prévus pour les voûtes et les coupoles ne sont pas tous achevés.

Les matériaux utilisés pour la construction de cette cathédrale de style byzantin sont très variés : pierre verte de Florence, marbre blanc de Carrare, pierres de Calissane et du Gard, onyx d'Italie et de Tunisie, mosaïques de Venise.

Léon Vaudoyer décède en 1872. L'architecte nîmois Jacques Henri Esperandieu, élève et collaborateur de Léon Vaudoyer, lui succède et mène à bien la pose des charpentes métalliques et la réalisation des coupoles. Il décède à son tour en 1874.

C’est Henri Antoine Révoil qui achève la construction, s’attachant plus particulièrement à la décoration : mosaïques, sculptures, bronze, en compagnie des inspecteurs Errard, Mouren et Joly. La décoration intérieure est en marbre et porphyre, inspirée par le style byzantin. Les coupoles et les balustrades sont décorées avec des éléments empruntés aux cathédrales de Lucques et de Sienne. La nouveauté du décor tient surtout à l'importance des cycles de mosaïque.

Il remet la cathédrale à Mgr Jean-Louis Robert le . Celle-ci est érigée en basilique mineure le par le pape Léon XIII, et consacrée le 6 mai 1897.

Parvis de la cathédrale (1893).

Parvis de la cathédrale (1893). Cathédrale de la Vieille Major au premier plan, et Nouvelle Major au deuxième plan (1895).

Cathédrale de la Vieille Major au premier plan, et Nouvelle Major au deuxième plan (1895)..jpg.webp) Plan général d'Henri Antoine Révoil: Installation du gaz (1893) - Archives nationales (France).

Plan général d'Henri Antoine Révoil: Installation du gaz (1893) - Archives nationales (France).

La nouvelle Major est, avec la cathédrale de Gap ou celle de Belley, une des rares cathédrales édifiées en France au XIXe siècle, où l'on n'en avait pas construit depuis un siècle. Édifiée entre 1852 et 1893, elle est considérée comme l’une des plus grandes cathédrales bâtie depuis le Moyen Âge. Elle a été classée monument historique par arrêté du 9 août 1906[3].

Les travaux entrepris dans le cadre du Projet Euroméditerranée visent à la remettre en valeur : grâce à la liaison souterraine depuis le tunnel Prado-Carénage jusqu'à l'autoroute du littoral, la circulation de transit a été supprimée en surface et a permis de créer une esplanade publique redessinée par Bruno Fortier.

EDF a conçu la mise en lumière de la cathédrale de la Major et du palais Longchamp, pour un investissement de près de 1,5 million d’euros sous forme de mécénat. L’entreprise est notamment impliquée dans les Fonds de Dotation « Art-Patrimoine 2013 – 2020 » mis en place par la Ville de Marseille pour embellir ses monuments et accompagne ainsi des courants artistiques contemporains. Cette mise en lumière s'inscrit également dans un plan plus global de rénovation de la façade maritime. Cette métamorphose s'est opérée : de nouveaux bâtiments culturels s'ouvrent, à l'instar du Mucem mais également de la Fondation Regards de Provence ou de la Villa Méditerranée. Le front de mer va de nouveau être rendu accessible au promeneur[4].

Description

La cathédrale de la Major a une longueur de 142 mètres ; les tours du portique ont 60 mètres de haut ; la nef s’élève à 20 mètres ; la coupole centrale culmine à 70 mètres pour un diamètre de 17,5 mètres. Le chœur est ceint d’un très long déambulatoire bordé de chapelles rayonnantes.

Ses dimensions permettent d'accueillir 3 000 personnes.

Portique

Les façades extérieures et les différentes hauteurs des couvrements traduisent très bien, par leurs divisions, les divers volumes intérieurs, encore soulignés par la présence de tourelles qui font fonction de séparation pour chaque partie de l'édifice. Les façades extérieures et intérieures sont traitées en bandes avec alternance de polychromie : pierre de Cassis et marbre vert de Florence pour l'extérieur, couleurs chaudes à l'intérieur. Cette utilisation de pierres et de marbres de différentes couleurs la rend unique, mais pas nécessairement classique.

La façade extérieure est flanquée de deux tours surmontées de dômes. Surplombant la voûte du porche, qui la précède, court une galerie en architrave reliant les deux tours. Sous les arcades, on peut voir une rangée de sept hautes statues représentant le Christ au centre entouré des apôtres Pierre et Paul, ainsi que Lazare - qui aurait été, selon la légende, le premier évêque de Marseille - et ses compagnons (sa sœur Marthe, Maximin, Marie-Madeleine), saints légendaires de Provence. Sur le parvis s’élève la statue de monseigneur de Belsunce, qui s’illustra durant la dernière grande épidémie de peste que connut la France, la peste de 1720.

La voûte du porche est revêtue de mosaïque bleue et or inspirée du mausolée de Galla Placidia à Ravenne. Les faces internes de ce porche sont occupées par les statues monumentales des saints évêques de Marseille des premiers temps, groupés par trois.

Le tympan surmontant la triple arcature de l’archivolte porte une rosace en son centre, accompagnée de la stylisation, en mosaïque, des cités de Jérusalem et de Bethléem. Aux tympans des portes sont sculptés en marbre, au centre : Le couronnement de la Vierge par Guillaume ; à l’est : Le symbole de la Résurrection ; à l’ouest, l’Agneau mystique et La fontaine de vie par Brémond.

Nef

Trois énormes travées constituent la nef principale. Elle est couverte par voûtes d'arêtes, la croisée de transept et le chœur par cinq coupoles, sur trompe pour la première avec tambour octogonal ouvert de baies plein-cintre géminées, les autres sur pendentifs. L’élévation est rythmée par de très nombreuses colonnes de marbre. Bâties sur des piles où la pierre et le marbre alternent leurs tons rouge et ocre clair, elles sont éclairées par groupe de trois fenêtres hautes cintrées aux vitraux à décor non figuratif.

Les nefs latérales, percées dans l’épaisseur des piles, portent les tribunes soutenues d’une triple arcature reposant sur des colonnes monolithes en porphyre à chapiteaux de marbre sculptés de feuillage. Les balustrades en marbre supportent des candélabres de bronze. Le pavement en mosaïque multicolore de l’école vénitienne est remarquable par l’originalité de ses dessins. On peut admirer, dans la troisième travée, le groupe sculpté par Auguste Carli représentant Véronique essuyant la face de Jésus tombé à terre.

Transept

Long de 50 mètres, le transept donne accès par des gradins, au déambulatoire qui entoure le chœur en le séparant des deux grandes chapelles latérales. En son centre, à la croisée, les quatre arcs monumentaux supportent la coupole centrale montée sur trompes passant ainsi du plan carré à l’octogone. Les murs des huit côtés sont éclairés par huit fenêtres géminées en plein cintre et placées dans des arcades encadrées de colonnes à chapiteaux sculptés surmontés d'une rosace dispensant ainsi la lumière à 60 mètres de hauteur.

À chaque bras du transept, une coupole de moindre importance accompagne l’entrée de chaque chapelle latérale. Aux quatre angles formés par chaque énorme pile, sont placées les statues monumentales des quatre évangélistes dues au sculpteur marseillais Louis Botinelly.

Sanctuaires

Sept marches font passer du transept aux sanctuaires. Au centre, l’autel majeur en marbre de Carrare, décoré de mosaïques d’Henri Antoine Révoil est abrité sous un ciborium au dôme de bronze soutenu par quatre colonnes d’onyx de Tunis, don du marbrier et sculpteur Jules Cantini. L’autel est placé sous la cour médiane qui éclaire le presbyterium, meublé des stalles et de l’orgue.

De chaque côté, sur la gauche, on accède à la chapelle du Chapitre dédiée au Sacré-Cœur, et à droite, à la chapelle Saint-Lazare dévolue au culte dominical pour les fidèles du quartier.

Déambulatoire

Il contourne le sanctuaire et dessert six chapelles absidiales dont deux ont reçu leur revêtement de mosaïque et leur décoration de marbres polychromes. Il donne accès en son milieu à la chapelle axiale qui forme à elle seule comme un édifice autonome, avec son narthex, sa nef et son abside surmontée de sa coupole sur trompes ornées de bustes d’ange. Primitivement dédiée à la Vierge, cette chapelle recueille actuellement le tombeau de saint Eugène de Mazenod (1837 – 1861), évêque de Marseille et fondateur des Oblats de Marie-Immaculée, missionnaires présents dans les cinq parties du monde, canonisé par le pape Jean-Paul II le .

Procession du 15 août

Chaque année, pour la fête de l'Assomption, le 15 août est célébrée la Procession à la Madone. La Vierge dorée sort de la Major pour partir en procession, portée par un groupe d'hommes, dans les vieilles rues du quartier du Panier, tout proche, au milieu d'une foule de fidèles, qui l'accompagnent jusqu'à son retour. Des chapelets et des messages sont accrochés sur les bras de la Vierge de la Major, les enfants lui sont présentés, les mouchoirs effleurent son manteau doré (et sont conservés jusqu'au 15 août suivant, car c'est un gage de protection).

Galerie

La cathédrale depuis la Méditerranée.

La cathédrale depuis la Méditerranée. La Major au XVIIe siècle.

La Major au XVIIe siècle. La Major vue depuis la rue Mazenod.

La Major vue depuis la rue Mazenod. Chevet en 2018.

Chevet en 2018. Statue de Mgr de Belsunce.

Statue de Mgr de Belsunce. Reflets sur le MuCEM.

Reflets sur le MuCEM. La façade.

La façade.

Les fonts baptismaux.

Les fonts baptismaux.

Notes et références

- https://www.marseille-tourisme.com/decouvrez-marseille/culture-et-patrimoine/sites-et-monuments/la-cathedrale-de-la-major/

- https://www.lexilogos.com/provencal/felibrige.php?q=Majour

- Notice no PA00081326, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Coup d’envoi de l’illumination de la cathédrale de la Major », sur blogspot.fr (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Bernard Cormier, Les Églises du centre historique de Marseille. Esquisses monographiques des principales églises du Centre-ville pour servir de guide de visite. Éd. Archives de l'Archevêché de Marseille (14 place Colonel Edon, 13284 Marseille cedex 07). Janvier 2001, 64 p. (p. 7-9).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressources relatives à l'architecture :

- Fiche du ministère de la culture

- Site de la paroisse et de la cathédrale Notre-Dame de la Major

- Ste Marie Majeure, monumentshistoriques.free

- [vidéo] Les cloches de la cathédrale de Marseille, YouTube