Jean Chrysostome

Jean Chrysostome (en grec ancien : Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος), né à Antioche (aujourd'hui Antakya en Turquie) entre 344 et 349[Note 1], et mort en 407 près de Comana, a été archevêque de Constantinople. Il est considéré comme un des Pères de l'Église.

| Jean Chrysostome Saint chrétien | |

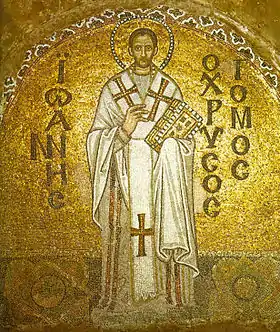

Jean Chrysostome. Mosaïque du IXe siècle, Sainte-Sophie. | |

| Patriarche, Père et Docteur de l'Église | |

|---|---|

| Naissance | Entre 344 et 349 Antioche, province romaine de Cœlé-Syrie, Empire romain |

| Décès | 407 (v. 60 ans) Comana du Pont, Pont Polémoniaque, Empire romain d'Orient |

| Vénéré à | Basilique Saint-Pierre à Rome mais depuis restitution des reliques volées, il est vénéré aussi à la cathédrale Saint-Georges à Constantinople. Son importance est fondamentale dans le christianisme oriental. |

| Vénéré par | Église orthodoxe, Église catholique romaine, Église copte |

| Fête | catholiques : 13 septembre orthodoxes : 13 novembre, 27 janvier (translation des reliques), 30 janvier (fête des Trois Hiérarques) |

| Saint patron | Père de l'Église |

C’est à la prédication qu’il consacre l’essentiel de son immense activité littéraire— elle occupe dix-huit volumes dans la Patrologie grecque —. Son éloquence brillante et énergique est à l'origine de son épithète grecque de χρυσόστομος (chrysóstomos), qui signifie littéralement « à la bouche d'or ». Sa rigueur et son zèle réformateur face aux puissants de son temps qui rivalisaient d’intrigues basses et coupables l'ont conduit à l'exil et à la mort[1]. On lui doit l'anaphore qui constitue le cœur de la plus célébrée des Divines Liturgies dans les Églises orthodoxes.

À la fois saint, père de l'Église orthodoxe, docteur de l'Église catholique romaine et de l'Église copte, Jean Chrysostome est fêté le , le (translation de ses reliques), le (fête des Trois Hiérarques) dans l’Église orthodoxe, le 13 septembre dans l’Église catholique.

Biographie

Sa famille, chrétienne, appartient à la bourgeoisie d'Antioche. Son père, Secondus, officier dans l'armée syrienne, perd la vie tandis que Jean est encore enfant. Il est alors élevé par sa mère, AnthusaII_3-0">[2]. Devenu adolescent, il aurait reçu, selon certains auteurs chrétiens du Ve siècle, l'enseignement du célèbre orateur et professeur de rhétorique Libanios[3], mais ce n'est nullement assuré, bien qu'il ait été certainement formé à la rhétorique. Ayant assimilé tout l’essentiel de la culture grecque classique, il entre au barreau, « marchepied de tous les postes enviables[4]. » Il témoigne avoir mené une jeunesse dissipée et avoir été « enchaîné par les appétits du monde » (Du Sacerdoce, I, 3), pour s'accuser ensuite d'avoir été gourmet, amateur d'éloquence judiciaire et de théâtre.

Vers les années 369-372, vers l’âge de 24 ans, Jean s'intéressant plus qu'à toute autre chose à l’Écriture sainte, demande le baptême[5], après avoir rencontré l'évêque Mélèce. Antioche étant alors un centre théologique important, Jean devient l'élève de Flavien et de Diodore de Tarse, maître incontesté de l'époque. C'est auprès de ce grand exégète qu'il devient sensible au sens littéral des textes sacrés, se méfiant quelque peu des interprétations allégorisantes de l'école théologique d'Alexandrie. Aimant particulièrement l'évangile de saint Matthieu et les épîtres de Paul, il ne cessera de les relire jusqu'à sa mort. Ces méditations éveillent en lui un goût certain pour la solitude et l'ascèse : il renonce toutefois à partir pour le désert, afin de ne pas attrister sa mère[6]. Résolu néanmoins à devenir moine, il s'installe seul dans une petite maison, vivant en ermite aux portes de la ville. Ordonné lecteur par Mélèce, l'évêque d'Antioche, il se consacre à la théologie. Mais l'appel du désert finit par triompher : en 374, à la mort de sa mère, Jean renonce à ce monde qu'il aimait tant ; il se retire d’abord dans un couvent pendant quatre ans, puis s'aventure, non sans appréhension, dans les lieux arides du désert. Il y découvre alors que les plus « durs travaux » ne sont pas les travaux physiques, tels que « bêcher, porter du bois et de l'eau et faire toutes sortes de travaux de ce genre » (De compunctione ad Demetrium, I,6), mais de se porter et de se supporter soi-même, ainsi que le rappel incessant de ses maux et de ses faiblesses. Au bout de quelques années, en 380, il revient à Antioche en prédicateur de l’ascétisme : « J’ai souvent prié, dit-il à cette époque, pour que disparaisse le besoin de monastère, et pour qu’advienne dans les villes une telle attitude de bonté que personne n’eut jamais besoin de s’enfuir au désert ». Durant l'hiver 380-381, il est ordonné diacre par Mélèce, soit l'année du Concile œcuménique de Constantinople. En 386, Flavien, successeur de Mélèce, lui confère le sacerdoce[7]. Le ministère principal de Jean devient alors la prédication ainsi que la direction spirituelle. Dès l’année suivante, en 387, une émeute éclate à Antioche[8] à la suite d’une forte levée d’impôts ; une délégation de citoyens aisés demande des allègements ou des délais, mais cette démarche pacifique se transforme dans la foule en sédition accompagnée de violences. On coupe les cordons des lampes qui éclairaient les bains, on abîme les images peintes sur bois, et on s’attaque aux statues de bronze qui représentaient l’empereur Théodose et Flacilla, son épouse défunte, ainsi que ses fils Honorius et Arcadius : c’est un véritable crime de lèse-majesté qui oblige l’évêque Flavien à partir pour Constantinople afin d’implorer la grâce de l’empereur. Jean Chrysostome reste seul à Antioche face à la population désemparée ; il prononce alors les célèbres homélies intitulées Sur les statues[9]. Flavien à son retour est porteur d’un rescrit de pardon, mais les coupables voient leurs biens confisqués et leurs familles sont chassées de leur maison[10].

Jean poursuit son travail d'écriture, et rédige de nombreux traités, entre autres, À une jeune veuve, De la Persévérance dans le veuvage, Consolation à Stagire, Sur les cohabitations illicites entre moines et moniales, et sur l'éducation. Il acquiert une certaine célébrité grâce à son talent d'orateur : des fidèles prennent des notes de ses homélies[Note 2]. Dans son Dialogue sur le sacerdoce (IV, 3), influencé par les idées de Grégoire de Nazianze, il décrit ainsi l'idéal qui est le sien :

« La parole, voilà l'instrument du médecin des âmes. Elle remplace tout : régime, changement d'air, remèdes. C'est elle qui cautérise ; c'est elle qui ampute. Quand elle manque, tout manque. C'est elle qui relève l'âme battue, dégonfle la colère, retranche l'inutile, comble les vides, et fait, en un mot, tout ce qui importe à la santé spirituelle. Quand il s'agit de la conduite de la vie, l'exemple est le meilleur des entraînements ; mais pour guérir l'âme du poison de l'erreur, il faut la parole, non seulement quand on a à maintenir la foi du troupeau, mais encore quand on a à combattre les ennemis du dehors »

— Dialogue sur le sacerdoce (trad. B. H. Vandenberghe), Namur, Le livre de l'espérance, , chap. IV, 3, p. 9.

Dans le même ouvrage (VI, 5), à propos du monachisme, Jean écrit que ce n'est pas la seule voie menant à la perfection. Si le moine, menant une vie recluse, éloignée des tentations, peut plus facilement atteindre son but, Jean juge plus méritante encore la voie du prêtre, qui se consacre au milieu des périls du monde au salut de son prochain : « Le moine qui mettrait ses travaux et ses sueurs en comparaison avec le sacerdoce tel qu'il doit être exercé, y verrait autant de différence qu'entre les conditions de sujet et d'empereur. »

En 397, Nectaire, archevêque de Constantinople, perd la vie. Au terme d'une bataille de succession acharnée, l'empereur Arcadius choisit Jean. Dans ses prédications, il prêche assis sur l’ambon du lecteur, au milieu du public qui se presse autour de lui. La rééducation morale de la société et du peuple s’impose à lui avec force ; il constate une déchéance générale, l’abandon muet des exigences et des idéaux, non seulement parmi les fidèles, mais aussi dans le clergé : « Des hommes pervers, dit Jean Chrysostome, pleins de vices et d’infamies, se sont emparés des églises avec violence, les dignités saintes sont devenues des charges vénales[11]. » Il s'élève alors avec une grande force contre la corruption des mœurs et la vie licencieuse des grands, ce qui lui attire beaucoup de haines violentes. Il destitue les prêtres ou les évêques qu'il juge indignes, parmi lesquels l'évêque d'Éphèse, et ramène de force à leur couvent les moines vagabonds. Il s'attaque également aux hérétiques, aux juifs et aux païens : « Les juifs et les païens doivent apprendre que les chrétiens sont les sauveurs, les protecteurs, les chefs et les maîtres de la cité » (Homélies sur les statues, I, 12). Il tient un langage sévère à l'égard des chrétiens judaïsants qui participent aux fêtes juives et suivent les offices religieux à la synagogue, mais aussi à l’égard des juifs, en qui il voit les adversaires de l'Évangile de Jésus : il réaffirme ainsi l’opposition théologique entre le judaïsme et le christianisme que réitéraient depuis plusieurs siècles les Pères de l’Église.

Il impose son autorité aux diocèses d'Asie Mineure alentour. Répugnant à ses devoirs de représentation, il prend seul ses repas et impose un mode de vie frugal et austère à son entourage.

S'il jouit au départ de la faveur du couple impérial, il s'attire rapidement l'inimitié des classes supérieures et des évêques par ses critiques sévères de leur mode de vie non conforme à l'idéal évangélique. Lorsque Jean ordonne le retour des reliques de saint Phocas, l'impératrice Eudoxie, épouse d'Arcadius, se charge en personne de porter la châsse à travers la ville, ce dont Jean la remercie ensuite vivement dans une homélie[12]. Mais de la part de l’impératrice, ce n’est là qu’une ruse hypocrite pour se concilier Chrysostome. En 399, l’influence de Jean parvient à sauver, dans un premier temps, l'eunuque Flavius Eutropius, chambellan et favori de l'empereur, disgracié et réfugié dans la cathédrale, et qui avait pourtant été un temps parmi ses adversaires[Note 3]. Mais Flavius Eutropius est décapité peu après. Cependant, l'inimitié de la cour impériale va croissant. Jean finit par blesser vivement Eudoxie en lui reprochant l'accaparement d'une somme appartenant à la veuve Callitrope et des biens d'une autre veuve[13] : dans un sermon prononcé quelques jours auparavant[14], il avait comparé l'impératrice à Hérodiade et à l'infâme reine Jézabel de l'Ancien Testament[15].

En 402, Jean est mêlé à l'affaire de Théophile, patriarche d'Alexandrie, accusé publiquement de tyrannie et d'injustice par un groupe de moines égyptiens, accusés d'être disciples d'Origène. Ces derniers font appel à Jean, qui tente de se récuser, mais doit finalement accepter de présider un synode, convoqué par l'empereur, devant lequel Théophile est censé se présenter. Théophile engage alors la lutte contre son juge, en rassemblant tous les mécontents. Parmi les adversaires de Jean figurent Acace de Béroé, Sévérien de Gabala, et Antiochus de Ptolémaïs[16]. Arrivant finalement à Constantinople en juin 403, Théophile est accompagné de vingt-neuf évêques égyptiens. L'affaire se retourne alors contre Jean : il est convoqué par ces évêques pour répondre des accusations formulées contre lui au Concile du Chêne, près de Chalcédoine. Jean est alors déposé et condamné, condamnation ratifiée par l'empereur Flavius Arcadius. Dans une homélie, il exprime sa confiance dans le juge suprême, le Christ :

« Nombreuses sont les vagues, et puissant est le flot ; mais nous ne craignons pas d’être submergés car nous sommes sur le roc. Que la mer fasse rage, ce roc ne saurait être ébranlé. Que les vagues s’amoncellent, le navire de Jésus ne peut sombrer. Et qu’ai-je à craindre, dites-moi ? La mort ? Mais je dis avec l’apôtre : Le Christ est ma vie et mourir m’est un gain. L’exil ? La Terre est au Seigneur avec tout ce qu’elle contient. La perte des biens terrestres ? Je n’ai rien apporté en ce monde et n’en dois rien emporter. »

— Jean Chrysostome, Homélie avant l’exil.

Il est aussitôt rappelé à la demande de l'impératrice qui, à la suite d'un mystérieux accident — une fausse couche de l'impératrice — y voit un avertissement du Ciel. Cependant, les accusations reprennent contre lui. Quand la tension avec la cour est à son comble, Jean se montre peu diplomate, commençant un sermon par une allusion à Hérodiade réclamant la tête de Jean le Baptiste : « De nouveau Hérodiade est en démence. De nouveau elle danse. De nouveau elle réclame la tête de Jean sur un plat[Note 4]. » La veille de Pâques, alors que Jean dans le baptistère s’apprête à baptiser les catéchumènes, les soldats font évacuer l’église à coups d’épée, le sang coule, et Jean est traîné brutalement, sur ordre de l’empereur, dans ses appartements[17]. Finalement, il est une deuxième fois condamné et exilé à Cucusus, en Arménie, au milieu d’une population primitive et de brigands, et dans les rigueurs d’un climat malsain[18]. Il est remplacé au siège patriarcal le par un vieillard, Arsace, auquel succède très vite Atticus, un ennemi de Jean. N’ayant plus rien à espérer des évêques qui se font les instruments dociles de la vengeance d’Eudoxie et de Théophile, il implore la protection du pape Innocent Ier qui condamne et casse ces nominations[19]. En butte à d’autres accusations calomnieuses, après l’incendie de l’église Sainte Sophie et de la curie, Jean reçoit le soutien de plusieurs de ses partisans qui plaident son innocence auprès du pape[20]. Peu de temps après, Jean doit se réfugier au château d'Arabisse pour fuir une incursion des Isauriens. L'Église romaine reste jusqu’au bout fidèle au patriarche Jean. Le pape Innocent Ier lui écrit dans son exil pour le consoler. Il condamne le Concile du Chêne qui l'avait déposé et reconnaît Jean comme seul patriarche légitime de Constantinople[21]. De là, Jean Chrysostome exprime au pape sa profonde reconnaissance pour les efforts accomplis pour lui rendre son titre légitime d’évêque de Constantinople : « Chaque jour, par les yeux de la charité, nous contemplons et votre force, et votre sincère affection, et votre constance immuable […] Plus, en effet, les flots s’élèvent, plus les écueils cachés se multiplient, plus les vents se déchaînent, plus votre vigilance augmente. Ni la longueur de l’espace, ni l’intervalle du temps, ni les complications incessantes des événements ne vous peuvent lasser, pareil aux bons pilotes qui ne sont jamais plus en éveil que lorsque le naufrage est menaçant. Voilà ce qui me comble de gratitude[22]. »

Cependant, sa renommée va grandissant. Devant l'afflux des visiteurs qui viennent à lui, en 407, il est condamné sur ordre impérial, à une relégation dans un lieu désert aux confins de l'empire, à Pithyos, sur la mer Noire. Il est forcé de faire à pied de longues marches sous l’ardeur du soleil. Affaibli par la maladie, Jean meurt le au cours du voyage près de Comana dans le Pont. Ses dernières paroles furent sa doxologie coutumière : « Gloire à Dieu pour tout. Amen » (« Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν. Ἀμήν / Doxa to Theô pantôn eneken. Amen »).

Reliques

En 438, l'empereur Théodose II fait rapatrier les restes de Jean à Constantinople ; ils sont triomphalement déposés dans l'église des Saints-Apôtres. Cette translation est commémorée dans l'Église orthodoxe le 27 janvier[23]. Emportées d'abord à Venise par les croisés de la Quatrième croisade (1204), puis transférées à Rome, où elles ont été vénérées durant près de 800 ans sous l'autel d'une chapelle dans la basilique Saint-Pierre de Rome à la Cité du Vatican, elles ont finalement été restituées le par le pape Jean-Paul II au patriarche œcuménique Bartholomée Ier, en signe de réconciliation entre catholiques romains et orthodoxes, et sont depuis lors conservées et vénérées à l'église Saint-Georges du Phanar à Istanbul.

Patronages

Il est le protecteur des personnes qui souffrent d’épilepsie (car cette maladie est appelée mal de saint Jean) et qui lui adressent des prières pour espérer une guérison. Il est aussi le patron des professionnels qui doivent s’exprimer devant un public (orateurs, présentateurs, maîtres de conférence, etc.)

Jean Chrysostome et l'Église orthodoxe

Déposé, exilé de son vivant par l'autorité politique, Jean Chrysostome est un des saints les plus marquants de l'Église orthodoxe. Sa mémoire est célébrée trois jours dans l'année : le 13 novembre pour sa fête, le 27 janvier pour la translation de ses reliques et le 30 janvier pour la fête des « Trois saints Hiérarques »[23].

Sur le plan liturgique

L'Église orthodoxe utilise actuellement trois liturgies eucharistiques : celle de saint Basile (utilisée une dizaine de fois dans l'année, particulièrement durant le Grand Carême et pour la Saint-Basile), la liturgie des saints dons présanctifiés (en semaine, durant le Grand Carême), et la liturgie de saint Jean Chrysostome, utilisée tout le reste de l'année. Quelques églises locales utilisent encore aussi la liturgie de saint Jacques.

Sur le plan théologique

Si l'Église orthodoxe se définit souvent comme l'Église des Pères, soulignant la continuité dans la transmission de la foi, elle désigne sous le vocable des « Trois saints Hiérarques »[Note 5] trois Pères qui, chacun sous un aspect particulier, ont particulièrement compté au IVe siècle : Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée et Jean Chrysostome. Cette réunion de saints si différents les uns des autres par certains aspects, a pour but de montrer que l'unité de l'Église se fait dans la foi unique, et non dans l'uniformité.

Doctrine morale et théologique

Prédicateur inlassable, commentateur infatigable de l'Évangile, Jean Chrysostome a développé une philosophie chrétienne qui propose un idéal de perfection. Cette perfection consiste dans la coïncidence entre orthodoxie et orthopraxie, convenablement associées. C’est un leitmotiv de sa prédication depuis le début de sa vie pastorale jusqu’à son exil : il définit en effet la vertu (en grec ancien : ἀρετή) comme « l’exactitude des croyances vraies » (ἡ τῶν ἀληθῶν δογμάτων ἀκρίβεια) et « la droiture de la vie » (ἡ κατὰ τὸν βίον ὀρθότης)[24]. Aux temps apostoliques, c’est Antioche qui, par la charité exemplaire de ses habitants et la fermeté de leur foi chrétienne face aux hérésies, donna un modèle de cette perfection et de cette pureté doctrinale[25].

Éthique et sotériologie

Jean Chrysostome n’est pas un moraliste pur ; son éthique, fondée sur l’action de Dieu, est constamment mise en relation avec la sotériologie[26] : c’est dire que ses exhortations à la charité, à la miséricorde, à la philanthropie sont au cœur de sa théologie, en relation avec ses idées sur les croyants comme corps du Christ et sur l’économie du salut. Ainsi, dans ses homélies, Jean Chrysostome entrecroise en permanence deux thèmes : la gloire de Dieu et l'amour du prochain. S'il prêche sur le « sacrement de l'autel » (l'eucharistie), c'est pour continuer sur le « sacrement du frère » (l'expression est de lui), et sur la responsabilité des riches en faveur des plus pauvres pour assurer leur propre salut. Il met dans la bouche du Christ ces paroles : « J’ai jeûné à cause de toi, j’ai encore faim à cause de toi ; j’ai eu soif sur la croix, j’ai encore soif dans la personne des pauvres afin que par tous ces motifs je puisse t’attirer à moi et te rendre humain pour ton propre salut »[27] - [28]. S'il parle du Christ ressuscitant, c'est pour souligner qu'il ressuscite « nu », et qu'à son exemple, il n'est nul besoin d'être enterré dans de luxueuses étoffes, mieux vaut les vendre pour soutenir les miséreux et se délivrer ainsi de l’amour-propre et de la vanité[29]. Fidèle à ces lignes de conduite, il emploie l'argent reçu des dons ou même de la vente de trésors de l’Église à la restauration ou à la fondation d'hospices pour les malades ou les personnes sans ressources. Au service de son peuple, l’évêque se veut ambassadeur des pauvres, donnant l’exemple de la charité pastorale, sur le modèle de saint Pierre, que Chrysostome appelle « le coryphée du chœur des apôtres, le fondement de l’Église[30]. » Lui-même recevra plus tard le titre de « Jean l’aumônier »[31].

Le critère de l’intention

Pour Jean Chrysostome, les passions sont sources de division et d’asservissement ; il conjure donc les chrétiens de « résister à leur entraînement, et au lieu de s’imposer volontairement cette amère servitude, de les combattre avec courage et de fortifier leur esprit par la crainte du Seigneur[32] - [33]. »

Il consacre à l’orgueil le traité intitulé Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants. Ce péché par excellence affecte les Pharisiens et menace même les prêtres. Jean s’indigne de l’attitude ostentatoire de certains fidèles : le riche fait l’aumône pour être remarqué, et d’autres vont à l’église pour faire étalage de leurs toilettes. À la vantardise, l’orgueil et la témérité du Pharisien s’oppose la disposition intérieure du Publicain ou du Bon Larron qui, dans un élan de foi humble, ont été sauvés. Car « c’est la beauté intérieure que Dieu cherche[34]. » Pour Jean Chrysostome, cette disposition intérieure ou intention (en grec ancien : προαίρεσις / proaïresis) prime sur les circonstances extérieures et sur la réalité des bonnes œuvres accomplies par le chrétien. Ce critère de l’intention s’applique à tout comportement et tout état : le mariage est présenté comme un état ambigu, il peut éviter la débauche, mais devenir aussi une source de perdition « à cause de l’intention de ceux qui s’en servent pour mal agir » ; de même le tribunal offre la sérénité d’un port si les juges tranchent en toute équité, mais devient un écueil si ces magistrats jugent en haine des accusés[34]. Seule cette disposition intérieure offre une juste appréciation de la réalité.

Parmi les passions, Jean Chrysostome étudie également la colère qu’il assimile à la violence du feu ou de la tempête pour ses effets pernicieux. Mais s’il la condamne, il observe aussi que nous pouvons la maîtriser puisque nous ne nous y abandonnons pas en face de personnages que nous redoutons[35]. Il apporte même des restrictions à cette condamnation en commentant le psaume 4 : « Le prophète David ne proscrit pas l’emportement, car il peut nous servir contre ceux qui s’adonnent à l’injustice et la négligence ; il n’en a qu’à la colère injuste et à l’emportement déraisonnable. » Cette passion se révèle même parfois utile « si nous savons nous en servir avec l’opportunisme convenable ; elle est opportune quand nous ne cherchons pas à nous venger mais à réprimer les rebelles et à convertir les indolents », et Jean cite, entre autres, la colère de Paul contre les Corinthiens et contre Élymas, ou la colère de Pierre contre Ananie et Saphire[36].

Les vertus

Abandonné à sa propre faiblesse, l’homme est exposé à la chute, comme l’a été Pierre au moment de son reniement. Mais par l’effet d’un repentir sincère, il apprend à connaître les limites humaines et acquiert alors les vertus d’humilité, de modestie et de miséricorde qui préservent de l’orgueil. C’est pourquoi Jean Chrysostome propose le repentir de saint Pierre en modèle à tous les chrétiens[37]. Parmi les thèmes majeurs de sa prédication, Jean souligne aussi l’importance de l’aumône et de la charité, ainsi que l’espérance du salut comme il le montre à travers l’évocation de la bienheureuse Pélagie d'Antioche[38].

Comme beaucoup de Pères de l'Église[Note 6], Jean Chrysostome traite aussi le problème de la chasteté (en grec ancien : παρθενία / parthenia), notion qui occupe une place importante dans ses œuvres. Homme de son temps, il voit la chasteté méprisée par le monde païen. Dans son Homélie sur la chasteté, il propose comme héros de la pureté et de la maîtrise des sens les personnages de Joseph l’Égyptien, résistant à la séduction de la femme de Putiphar, Suzanne et les vieillards, et Job pour son abstinence sexuelle et sa fuite devant les occasions de pécher. À l’inverse, David est puni pour avoir commis l’adultère avec Bethsabée[39]. De façon générale, Jean Chrysostome conçoit la chasteté comme l’évitement de la concupiscence, elle est l’antidote de la convoitise et délivre de la servitude des plaisirs illicites. Nous sommes en effet, selon les mots de saint Paul, « les membres du Christ » et notre corps est « le temple de l’Esprit saint »[40]. Cette chasteté concerne aussi le mariage où Jean veut voir un « monastère laïc[41] » : à des époux chrétiens qui mènent une vie moralement irréprochable et adonnée à ses devoirs, il accorde le titre de « vierges ». C’est en effet la vie évangélique qui est l’essentiel de cette chasteté qu’il proclame vraie et admirable[42].

Le sacerdoce céleste du Christ

Dans ses homélies sur l’Épître aux Hébreux, Jean Chrysostome affirme que le Christ est prêtre éternel de la nouvelle alliance, et qu’après sa glorification, il « siège au Ciel à la droite » du Père ; il convient d’écarter toute détermination spatiale de l’acception de ces mots[43]. Ils signifient que le Christ est à égalité de dignité avec le Père. Quant au fait d’être « assis », cela ne peut pas caractériser la position d’un prêtre, qui exerce son sacerdoce debout. Si l’épître aux Hébreux mentionne le Christ comme « ministre du sanctuaire et intercesseur », c’est, dit Jean Chrysostome, par une condescendance — au sens grec de συγκατάβασις — de l’auteur de cette épître pour se mettre à notre portée ; Jean rejette donc toute idée d’offrande sacrificielle du Christ en majesté au ciel[44] : le sacrifice de la croix ayant eu lieu dans sa perfection une fois pour toutes, n’a pas à être renouvelé. Et par « intercession céleste », il faut entendre l’intensité de l’amour du Christ pour nous qui peut désormais causer notre salut[45] - [46].

Œuvres

Jean Chrysostome a beaucoup prêché, beaucoup écrit. Si nombre d'œuvres, qui lui étaient autrefois faussement attribuées, ont été rendues à leur légitime auteur, le nombre de ses œuvres authentiques n'en reste pas moins considérable. On divise ses écrits dans le Clavis Patrum Græcorum (4305-5197) en plusieurs groupes, les numéros 4305-4620 recouvrant à peu près les écrits authentiques (dubia: 4333.5 et 8-9, 4336.2, 4356, 4366-4367, 4395-4399, 4417, 4445-4451, 4513-4554; spuria: 4322, 4333.7, 4343, 4350, 4354, 4408, 4500).

Traités et Dialogues

Jean Chrysostome est l’auteur d’un traité de morale qui adopte le genre littéraire de l’éloge (ἐγκώμιον) intitulé Sur la virginité, et dont la rédaction pourrait remonter aux années de son diaconat, vers 382[47]. Il repose sur l’exégèse de la Première épître aux Corinthiens, chapitre VII de saint Paul. L’éloge de la virginité semble concerner les femmes ayant fait vœu de célibat consacré. L’ouvrage a sans doute été destiné sous forme d’homélie à des cercles féminins ascétiques d’Antioche[48]. On y trouve l’écho des débats contemporains sur le bien-fondé de la vocation monachique. Le traité met en garde contre les déviations de la foi et contre la condamnation du mariage qui peuvent entraîner de fausses vocations, des ruptures de vœux ou au contraire un ascétisme déraisonnable : Jean Chrysostome vise sans doute sur ce point l’hérésie encratiste[48]. Le sens ultime du traité répond à la destinée eschatologique de l’homme ; la vie ascétique et virginale a pour but de retrouver une nature angélique (ἀγγελική πολιτεία)[49].

Le dialogue entre Basile et Jean Chrysostome intitulé Sur le sacerdoce est un hymne à la grandeur du sacerdoce chrétien et un appel à la dignité de son exercice[50]. Qu’il s’agisse du diacre, du prêtre ou de l’évêque — Jean parle indifféremment de l’un ou de l’autre —, le sacerdoce est un : il tient toute sa réalité du Christ, et c’est du Christ qu’il revêt les hommes. Trois sortes de fonctions lui sont associées : l’évêque est le pasteur du troupeau, le chef des fidèles ; en second lieu, il est le ἱερεύς / hiereus, celui qui célèbre les saints mystères et l’Eucharistie, et à ce titre sa charge, appelée en grec ἱερωσύνη / hierosynè, a quelque chose de sacré comme l’étymologie du mot sacerdoce le signale aussi ; la table de l’autel où est offert le sacrifice de l’Eucharistie et la messe sont ainsi des réalités célestes[51] ; enfin, en tant que gardien de la doctrine, dont il doit assurer la transmission, le prêtre instruit le peuple ; cette troisième charge c’est la διδασκαλία / didaskalía. La grâce de l’Esprit a conféré au prêtre des pouvoirs véritablement célestes (ἐξουσία)[52]. Le prêtre a reçu l’ordination par l’imposition des mains, selon le rite en usage dès le premier siècle, et il ne saurait être question pour les femmes de ministère sacerdotal : Jean Chrysostome rappelle que la loi divine est formelle à ce sujet[53].

Homélies et catéchèses

Jean Chrysostome a produit un vaste ensemble d’environ 900 homélies, au point que son nom se confond avec l’histoire même de la prédication patristique, nul autre orateur ne le surpassant en habileté rhétorique, en éloquence et en vigueur dans le plaidoyer pour la justice sociale, son thème favori durant toute sa carrière de prédicateur[54]. Ses homélies comportent parfois des invectives à côté desquelles pâlissent les plus violentes diatribes de Cicéron contre Antoine. À Antioche, Jean prêchait habituellement debout au milieu de l’église la plus ancienne, appelée la Palaia, au milieu d’une foule compacte qui se pressait autour de lui et réagissait au sermon comme à un spectacle, avec des applaudissements ou des exclamations, comportement jugé inconvenant par l’orateur.

Les homélies de saint Jean Chrysostome qui nous ont été transmises soulèvent bien des problèmes, compte tenu de probables interventions étrangères de la part de collectionneurs ou même de faussaires. On sait aussi par Eusèbe et Possidius que des tachygraphes prenaient en notes ces homélies en y intégrant des remarques sans rapport avec la théologie[55]. Dans le meilleur des cas, les homélies étaient dictées, prononcées et relues par les soins de saint Jean Chrysostome.

Style et méthode

Les prédicateurs du IVe siècle, comme Ambroise, Augustin d'Hippone, Jérôme de Stridon et Jean Chrysostome lui-même ont prôné l’emploi d’un style accessible au plus grand nombre[56]. Ses homélies authentiques sont en effet marquées par la pureté d’un style limpide, l’élégance et la profondeur[57], mais aussi par sa méthode d’exégèse et ses procédés oratoires. Cette méthode, définie par Jean Chrysostome lui-même comme la pédagogie du Christ à l’égard de la Samaritaine, consiste à partir toujours des réalités temporelles pour faire comprendre les réalités spirituelles ; cet effort du prédicateur qui descend pour se mettre à la portée de son auditoire et le conduire du bas vers le haut, a été traduit par condescendance (en grec ancien : συγκατάβασις / syngatábasis) par Bertrand de Margerie[58]. Cette συγκατάβασις imite l’adaptation de Dieu aux capacités limitées de l’être humain, selon la définition même de saint Jean Chrysostome :

« Qu’est-ce donc que la συγκατάβασις ? Elle a lieu lorsque Dieu n’apparaît pas tel qu’il est, mais lorsqu’il se montre tel qu’est capable de le voir celui qui le contemple, mesurant sa manifestation à la faiblesse de la vue de ses contemplateurs[59]. »

Ainsi Jean adapte-t-il constamment son exégèse à la situation immédiate et concrète ainsi qu’à son auditoire, à l’imitation du Dieu de la Genèse, du Christ et de saint Paul[60]. Il use de questions rhétoriques comme pour inciter au dialogue. Il « préfère, dit-il, la correction des coupables à la noblesse des expressions[61]. » Et pour cet avancement spirituel des âmes dont il a la charge, il mêle les supplications les plus ardentes aux reproches les plus sévères, sans craindre le blâme ou la désertion de l’auditoire. Au raisonnement conceptuel, inadapté à certaines réalités théologiques, il préfère le caractère poétique du langage, ce qui lui permet de tenir ensemble des vérités apparemment inconciliables selon la logique humaine[62].

Parmi ses procédés stylistiques, il emploie en particulier les exempla (en grec : ὑποδείγματα) ou les comparaisons (συγκρίσεις) tirés de l’histoire impériale récente en vue de mieux persuader son auditoire en suscitant chez lui de l’indignation ou des sensations fortes[63]. Il arrive que ces exempla suggèrent, par une allusion cachée, la critique d’une personne réelle, par exemple l’empereur Constantin Ier ou l’impératrice Eusébie[64] : à travers ces histoires scandaleuses de la vie du palais pleine d’intrigues et de meurtres, Jean Chrysostome se livrait à une critique subversive des aberrations du pouvoir temporel à Constantinople ; elle devait à la longue se retourner contre son auteur[65].

Sujets des homélies

Une seule homélie est consacrée à la fête de l’Épiphanie[66], elle suit celle de Noël prononcée à Antioche en 385 pour justifier la légitimité de la fête de Noël, inconnue jusque-là en Orient[67]. Jean Chrysostome explique qu’il y a deux épiphanies, la manifestation du Christ à la foule au moment de son baptême dans le Jourdain et le deuxième avènement du Christ, qui est à venir. Développant le sens de la parole de Paul[68] sur « la grâce salutaire et éducatrice », il montre que « le salut n’est pas le fruit de notre vertu, mais que tous nous avons été sauvés par la grâce divine, […] par le Fils monogène, par la Croix, par le bain de la régénération[69]. »

À Antioche, dans les années 390, l’illustre prédicateur compose 90 homélies sur l’évangile de Matthieu : il donne de chaque séquence une exégèse aussi rigoureuse que possible et dégage de ces analyses des valeurs morales qu’il engage à pratiquer[70]. Parmi elles, l’homélie 56 in Matthaeum[71] offre l’un des plus anciens et des plus importants commentaires qui ait été conservé sur la Transfiguration. Chaque péricope est analysée non de manière isolée, mais « selon la signification qu’elle reçoit de sa position et de sa fonction dans la trame du récit évangélique tout entier[70]. » La fin de cette homélie est consacrée à la condamnation de l’appât du gain et en particulier de l’usure.

Jean Chrysostome est l’auteur de plusieurs homélies Sur la Providence, notion qui donne toute sa cohérence au plan divin qui mène l’homme, depuis les commencements jusqu’aux fins dernières. Il est également l’auteur de la remarquable homélie catéchétique lue à la fin des matines du dimanche de Pâques[72] dans les églises orthodoxes d’Orient. C’est durant cette période de Pâques que prenait place l’initiation chrétienne des néophytes ; dans sa catéchèse sur les nombreuses grâces du baptême[73], Jean Chrysostome présente le catéchumène une fois baptisé comme un enfant et un ami de Dieu, un citoyen du Royaume qui porte la robe royale, comme un temple et un instrument de l’Esprit[74]. Il entre dans une vie nouvelle, dignité dont il faut prendre conscience et chercher à amasser des trésors dans le ciel ; la catéchèse baptismale de Jean Chrysostome débouche ainsi sur les applications pratiques de la morale chrétienne : prière et culte, charité et aumône, jeûne, travail des mains[75].

À la fin de l’année 386, il inaugure la série des huit homélies Adversus Judaeos dans lesquelles il met en garde ses auditeurs contre les pièges de la synagogue, assimilée au théâtre avec tout ce qu’un tel lieu suppose de déportements et d’impiété[76] : « La synagogue est un mauvais lieu où afflue tout ce qu'il y a de plus dépravé ; c’est un rendez-vous pour les prostituées et pour les efféminés. C’est que la synagogue ne vaut pas mieux que le théâtre, j’en prends à témoin le Prophète[Note 7]. Que dit le Prophète ? Ton front est devenu celui d’une prostituée, tu n’as plus rougi devant personne […] Les démons habitent et les âmes mêmes des juifs et les lieux dans lesquels ils se rassemblent[77]. »

En moraliste et comme pasteur d’âmes, saint Jean Chrysostome eut toujours à cœur de soustraire la population à la corruption raffinée qui s’affichait dans Antioche comme à Constantinople[78], et aux vanités du cirque et du théâtre[79]. Les spectacles, et en particulier la pantomime, sont alors considérés comme une apostasie et un retour aux idoles. Les riches monuments qui ornaient l’Hippodrome de Constantinople rappelaient en effet le paganisme : « C’est la persistance de ce symbolisme païen, bien plus encore que la frivolité de ces amusements, qui valut aux théâtres et aux cirques de l’empire, depuis le De Spectaculis de Tertullien, tant de diatribes des pères de l’Église[Note 8] », écrit Alfred Rambaud[80] - [81]. Parmi les nombreuses homélies constantinopolitaines de Jean Chrysostome, l’une des plus célèbres est l’Homélie contre les spectacles[Note 9], prononcée le [82]. La veille de ce jour, une course de chars fut ensanglantée par un accident qui causa la mort d’un jeune homme qui fut écrasé. L’homélie stigmatise violemment les spectacles scéniques et ces courses de chars à l’hippodrome, auxquelles saint Jean Chrysostome reproche de profaner le vendredi, jour consacré au souvenir de la Croix, jour de jeûne et de prière[83]. À la prodigieuse dissipation de temps, de main-d'œuvre et d’argent qu’entraînent le théâtre licencieux et la profession infâme de comédien ou d’histrion — qui recevaient distinctions et largesses —, Jean Chrysostome ajoute le reproche d’impudicité, poison qui détruit la chasteté, déshonore la nature et perd les âmes[84] - [85]. Les diatribes de Jean Chrysostome contre le théâtre licencieux, agent de corruption et de déchristianisation, ont fini par être entendues : Arcadius fut obligé de sévir. En , il publia une loi interdisant le dimanche les jeux du cirque et du théâtre[86]. Contrairement à Bossuet qui condamnera le théâtre sans distinction, saint Jean Chrysostome ne tombe pas dans cet excès : « Je ne vais pas si loin ; qu’il subsiste, pourvu que vous n’y alliez pas, ce sera plus beau que de le détruire », écrit-il[87] - [88].

Lettres d’exil

238 lettres de Jean Chrysostome, écrites entre 404 et sa mort en 407, nous ont été conservées[Note 10] et sont considérées comme authentiques ; 17 sont adressées à sainte Olympias, cette grande dame devenue diaconesse de l’Église de Constantinople, et 221 à divers correspondants[89]. Jean tenait un compte soigneux de ses lettres, sans pour autant songer à leur publication[90]. Cette correspondance d’exil apporte un émouvant témoignage humain sur la vie de Jean à cette époque : ses relations avec ses amis se distendent en raison des « difficultés croissantes à trouver des messagers à partir de 405 quand les brigands isauriens se font menaçants autour de Cucuse » ; les dangers sont extrêmes, et dans la lettre XV écrite d’Arabisse, en 406, Jean avertit Olympias de « n’envoyer personne dans ce pays ; autrement celui que vous enverriez courrait risque d’être égorgé[91]. »

Extraits de l’œuvre

Saint, archevêque de Constantinople et docteur de l'Église né à Antioche en Asie mineure, Jean Chrysostome est décédé en 407 près de Comana du Pont[92]'[93].

- Une pierre pour oreiller

Saint Jean Bouche d'or fait dans le texte suivant l'éloge de Jacob (Gn 28, 10-11) :

« Voyons comment Jacob a fait son départ. Ce jeune homme qui avait grandi dans sa maison et n'avait jamais fait l'expérience du voyage, ni d'un séjour à l'étranger, ni d'une quelconque autre épreuve, vois-le commencer son voyage. Cet homme qui avait eu tant de gens pour le servir — il était simple, dit l'Écriture, et restait à la maison (Gn 25, 27) —, au moment de partir, n'eut point besoin de bêtes de somme, ni de suite, ni de provisions, mais, imitant déjà les Apôtres (Lc 9, 3), c'est ainsi qu'il se mit en route ! Et comme le soleil, est-il dit, se couchait, il s'endormit là où la nuit le surprit. Il prit, est-il dit, une pierre et la mit sous sa tête. Vois le courage de l'enfant : il se servit d'une pierre au lieu d'un oreiller et dormit à même le sol !

Considère aussi la bonne volonté de ce juste. Après tant de promesses, il besogna pendant vingt ans chez Laban sans se plaindre ni s'engourdir avec le temps qui passe, mais il supporta tout vaillamment, attendant la réalisation des promesses et sachant que les paroles de Dieu ne peuvent faillir, surtout si nous nous efforçons d'y apporter notre contribution : la foi, la patience, la confiance en l'idée que ce qui n'a jamais eu lieu, du moment que le maître promet, c'est comme si c'était déjà fait.

Telle est la vraie foi, elle ne fait pas attention à ce qui se voit, même si c'est contraire à la promesse, mais elle a confiance en la puissance de celui qui a promis[94]. »

- La gloire, c'est la croix

« Lorsque nous célébrons notre maître commun pour toutes sortes de raisons, ne le célébrons-nous pas surtout en lui rendant gloire parce que nous sommes frappés de stupeur devant la croix, devant cette mort couverte de malédiction ? Paul à tout propos ne nous montre-t-il pas, comme le signe de son amour pour nous, sa mort ? Sa mort pour les hommes, tels qu'ils sont ? Cessant de parler du ciel, de la terre, de la mer, de toutes les autres choses que le Christ a faites pour notre utilité et notre soulagement, à tout propos il revient à la croix en disant : La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs (Rm 5, 8).

Pourquoi t'étonner ? Celui-là même qui a supporté ces souffrances appelle le supplice sa gloire : « Père, dit-il, l'heure est venue, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1). Et le disciple qui a écrit cela disait : L'Esprit Saint n'était pas encore en eux puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié (Jn 7, 39). Ce qu'il appelle gloire, c'est la croix. Mais lorsqu'il voulut montrer son amour, de quoi parla-t-il ? De ses miracles ? de ses merveilles ? de certains prodiges ? Pas du tout. Il cite la croix en disant : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16). »

— Jean Chrysostome. Sur la Providence 17, 3-4, trad. Anne-Marie Malingrey, Cerf, Paris, coll. « Sources Chrétiennes » 79, 1961, p. 225-227.

Jean Chrysostome, ou « Bouche d'or », fut un des commentateurs les plus prolifiques des Écritures[95] ' [96].

- Les premiers avec les derniers

« Que veut signifier cette parabole ? (Mt 20, 1-16) Car son début ne s'accorde pas à ce qu'on y lit à la fin : c'est tout le contraire qu'elle fait voir. On nous y montre tous les ouvriers recevant le même salaire, et non pas d'un côté ceux qui sont rejetés, de l'autre ceux qui sont admis. Le Seigneur lui-même, avant et après la parabole dit le contraire : Les premiers seront derniers, et les derniers seront premiers (Mt 19, 30 ; cf. Mt 20, 16).

La vigne, veut-il dire, ce sont les commandements et préceptes de Dieu ; le temps du travail, c'est la vie présente ; les ouvriers, ce sont ceux qui sont appelés de diverses façons à observer les commandements ; le matin, à neuf heures, à midi, à trois heures et à cinq heures, ce sont les divers âges où ils entrent et sont admis. Or la question ici, c'est de savoir si les premiers, qui ont été admis brillamment et ont plu à Dieu, et qui ont brillé aussi toute la journée par leur labeur, ne sont pas sujets à la dernière des mauvaises passions, la jalousie !

À l'évidence, la parabole a été dite pour ceux qui embrassent la vertu dès leur prime jeunesse et pour ceux qui le font plus tard dans leur vieillesse : pour les uns, afin qu'ils ne se montent pas la tête en s'en prenant à ceux de la dernière heure ; pour les autres, afin qu'ils sachent qu'ils peuvent même en peu de temps obtenir le tout. »

— Jean Chrysostome. Traduction inédite, Guillaume Bady[Note 11] pour Magnificat.

Commentaire selon saint Luc (Lc 11, 29-32) :

- « Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe. »

- Un signe suffisant

« Le Christ est le premier et le seul qui se soit ressuscité lui-même - signe qu'il reconnaissait lui-même comme suffisant. Car il dit : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez ce que Je Suis » (Jn 8, 28). Et encore : « Cette génération cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas » (cf. Lc 11, 29).

Que veut donc dire : établi Fils de Dieu ? Désigné, nommé, jugé, reconnu par le suffrage général, par les prophètes, par la naissance paradoxale selon la chair, par la puissance qui est dans les signes, par l'Esprit par qui il a donné la sanctification, par la résurrection par laquelle il a détruit la tyrannie de la mort.

Afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes. Paul n'a pas dit « à la recherche, à l'argumentation », mais à l'obéissance. Car nous n'avons pas été envoyés, dit-il, pour faire des raisonnements, mais pour rendre ce que nous avons reçu dans nos mains. Lorsque le Seigneur déclare quelque chose, les auditeurs n'ont pas à faire des recherches inutiles et fébriles sur les paroles, mais à les recevoir. Les Apôtres ont été envoyés pour dire ce qu'ils ont entendu et non pour y ajouter quoi que ce soit. Et nous, nous n'avons qu'à croire. Et que croire ? À son nom. Car c'est ce nom qui accomplissait les miracles. Comme il est dit : « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche » (Ac 3, 6). Dans ce cas, il faut la foi et nous ne pouvons rien y comprendre par les raisonnements. »

— Saint Jean Chrysostome, Homélie I sur la Lettre aux Romains, 2-3, trad. J. Legée, modifiée, dans Jean Chrysostome commente saint Paul, DDB, 1988, Les Pères dans la foi 35-36, p.33-34.

Liturgie

Même si elle n'est pas directement de saint Jean Chrysostome, la liturgie habituelle de l'Église orthodoxe porte son nom[97].

Postérité

Reconnu officiellement comme docteur de l’Église au concile de Chalcédoine en 451, saint Jean Chrysostome gagne en importance au fil des siècles pour apparaître comme modèle d’exégète et de prédicateur, autorité presqu’absolue en matière de foi jusqu’à être qualifié de « vraie bouche d’or de l’Esprit saint[98]. » Son souvenir vit dans les arts aussi bien que dans la culture :

Albrecht Dürer, vers 1497, avec La Pénitence de saint Chrysostome, et Lucas Cranach l'Ancien en 1509, avec La Pénitence de saint Jean Chrysostome, deux gravures sur cuivre, ont représenté l'épisode de sa vie où il fait pénitence dans le désert[99].

Stevan Stojanović Mokranjac, Sergueï Rachmaninov, Piotr Tchaïkovski, et Arvo Pärt (Litany) entre autres, ont mis en musique la liturgie de saint Jean Chrysostome. Ivan Rebroff débutait tous les récitals qu'il donnait dans des églises par un chant a cappella extrait de la liturgie de saint Jean Chrysostome.

Dans le film Le Rouge et le Noir (1954), Julien Sorel (joué par Gérard Philipe), séminariste, cite saint Jean Chrysostome.

Un quartier de la ville de Lévis (Québec) porte le nom de Saint-Jean-Chrysostome. Ce quartier compte plus de 21 000 habitants. En Russie, la ville de Zlatooust (161 000 habitants) est aussi baptisée en son honneur.

Dans Le Deuxième Sexe, Simone De Beauvoir attribue à Chrysostome la phrase suivante : « En toutes bêtes sauvages, il ne s'en trouve pas de plus nuisante que la femme »[100] qui s'avère être apocryphe[Note 12].

Dans le langage courant, un « saint Jean bouche d'or » est une personne qui s'exprime avec éloquence ou qui parle franchement et nettement[101]. Son éloquence et la force oratoire de sa prédication invitant à mourir pour Dieu sont les raisons pour lesquelles le poète Georges Brassens l'a évoqué dans la chanson « Mourir pour des idées »[102].

Éditions modernes

Traités

- Consolation à Stagire (trad. Elisabeth Mathieu-Gauché), 2003 (thèse)

- Exhortations à Théodore.

- Sur le sacerdoce (Dialogue et homélie) (trad. A.-M. Malingrey), (présentation en ligne)

- Apologie de la vie monastique.

- Comparaison du solitaire et du roi.

- Traité de la componction.

- Traité des cohabitations illicites.

- La Virginité (trad. Bernard Grillet, préf. Herbert Musurillo, S.J.), (présentation en ligne).

- Traités contre les secondes noces.

- Traités polémiques.

Homélies, sermons et discours

- Sur l'Ancien Testament

- Sermons sur la Genèse (trad. du grec ancien par Laurence Brottier), Paris, CERF, coll. « Sources chrétiennes », , 410 p. (ISBN 2-204-05996-X, lire en ligne).

- Commentaire sur Job (trad. du grec ancien par Henri Sorlin), vol. 1, Paris, CERF, coll. « Sources chrétiennes », , 372 p. (ISBN 2-204-03007-4).

- Commentaire sur Job (trad. du grec ancien par Henri Sorlin), vol. 2, Paris, CERF, coll. « Sources chrétiennes », , 312 p. (ISBN 2-204-03050-3), chap. XV-XLII.

- Homélies sur Ozias (trad. du grec ancien par Jean Dumortier), Paris, CERF, coll. « Sources chrétiennes », , 256 p. (ISBN 2-204-01687-X).

- Commentaire sur Isaïe, Homélies sur Ozias, David, Anne, Synopse de l’Ancien Testament (trad. du grec ancien par Jean-Baptiste Jeannin), La Caverne du Pèlerin, , 272 p. (lire en ligne)

- Sur le Nouveau Testament

- Homélies sur l'évangile de saint Matthieu, traduction par M. Jeannin, Bar-Le-Duc, 1865[103] - [104] - [105].

- Commentaires sur les Actes des Apôtres, éditions Artège, 2013.

- Commentaire sur l’Évangile selon saint Jean : édition abrégée, établie et présentée par Jacques de Penthos (trad. du grec ancien), Perpignan, Artège, , 499 p. (ISBN 978-2-36040-097-3).

- Homélies sur les épîtres de saint Paul : Lettres aux Corinthiens (préf. édition abrégée, établie et présentée par Jacques de Penthos), vol. 1, Paris, Éditions François-Xavier de Guibert, coll. « Religion », , 350 p. (ISBN 978-2-7554-0322-0).

- Homélies sur les épîtres de saint Paul : Lettre aux Romains, Lettre aux Éphésiens (trad. du grec ancien, préf. édition abrégée, établie et présentée par Jacques de Penthos), vol. 2, Paris, François-Xavier de Guibert, coll. « Religion », , 286 p. (ISBN 978-2-7554-0327-5).

- Homélies sur les épîtres de saint Paul : Lettre aux Galates, Lettre aux Philippiens, Lettre aux Colossiens, Lettres aux Thessaloniciens (trad. du grec ancien, préf. édition abrégée, établie et présentée par Jacques de Penthos), vol. 3, Paris, François-Xavier de Guibert, coll. « Religion », , 264 p. (ISBN 978-2-7554-0328-2).

- Homélies sur les épîtres de saint Paul : Lettres à Timothée, Lettre à Tite, Lettre à Philémon (trad. du grec ancien, préf. édition abrégée, établie et présentée par Jacques de Penthos), vol. 4, Paris, François-Xavier de Guibert, coll. « Religion », , 274 p. (ISBN 978-2-7554-0329-9, lire en ligne).

- Commentaire sur les Actes des apôtres, Saint Jean Chrysostome (préf. édition abrégée, établie et présentée par Jacques de Penthos), Éditions Artège, , 337 p. (ISBN 978-2360402106).

- Sur Dieu

- Sur l'incompréhensibilité de Dieu : Homélies I-V (trad. Robert Flacelière, préf. Jean Daniélou), Paris, CERF, coll. « Sources chrétiennes », , 366 p. (ISBN 2-204-06569-2).

- Sur la providence de Dieu (trad. du grec ancien par Anne-Marie Malingrey), Paris, CERF, coll. « Sources chrétiennes », , 288 p. (ISBN 2-204-06525-0).

Lettres

Un exemple particulier est la série des Lettres à Olympias :

- Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Éditeur : Cerf, 1976, Collection : Sources chrétiennes (ISBN 978-2204036122).

- Jean Chrysostome, Consolation, Lettres à Olympias, lettres choisies, traduites du grec, préfacées et annotées par Nicolas Waquet, Paris, Bayard Culture, coll. « Comètes », 2020, 150 p. (ISBN 978-2-227-496767)

Notes et références

Notes

- La date de naissance est discutée.

- Voir ainsi l'« Homélie sur le retour de l'évêque Flavien », sur Wikisource, prononcée en 387 pour se réjouir de voir la ville d'Antioche épargnée par l'empereur après la révolte.

- Il prononce alors une homélie restée célèbre, l’« Homélie en faveur d’Eutrope », sur Wikisource.

- Ce sermon nous a été rapporté par l'historien Socrate le Scolastique. Mais l'historiographie du XIXe siècle tend à le considérer comme apocryphe.

- Hiérarque a le sens grec de « prélat ».

- Méthode, Basile d'Ancyre, Athanase, Grégoire de Nysse, Jérôme, et saint Ambroise, entre autres, ont écrit un Traité de la virginité.

- Il s’agit de Jérémie, III, 3.

- On en trouve chez Tatien, Clément d'Alexandrie, Cyprien, saint Jérôme, saint Basile, et saint Grégoire de Nazianze.

- Son véritable titre est en grec ancien : Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα, et en latin : Homilia adversus eos qui ecclesia relicta ad circenses ludos et ad theatra transfugerunt , Migne, Patrologie Grecque, tome LVI, 263-270.

- La grande majorité des lettres de Jean Chrysostome est perdue, la plupart étant écrites sur papyrus, support périssable, et non sur parchemin ; en outre les incendies étaient courants à l’époque, et ses ennemis, assez malveillants pour vouloir faire disparaître ses archives.

- Directeur de la collection « Sources Chrétiennes ».

- Il semble que S. de Beauvoir ait puisé dans l'ouvrage polémique et misogyne du XVIIe siècle de Jacques Olivier (pseudonyme du cordelier Alexis Trousset ), Alphabet de l'Imperfection et Malice des femmes, Claude Armand dit Alphonse, (1re éd. 1617) (lire en ligne), chap. N (« Naufrage de la vie »), p. 177. Celui-ci, à l'instar d'autres passages bibliques ou patristiques qu'il falsifie, attribue la citation à Chrysostome en référence à son Homélie 34 commentant le chapitre 4 de l'évangile selon Jean (Jn 4. 28-39) où l'on ne trouve nulle trace d'une telle affirmation ni de rien qui s'en rapproche ; cf. Ingrid Galster, Simone de Beauvoir - Le deuxième sexe : Le livre fondateur du féminisme moderne en situation, Honoré Champion, (ISBN 978-2-7453-1209-9), p. 145 et Jean Chrysostome, « Homélie XXXIV sur Jean 4, 28-39 », sur www.clerus.org, Congrégation pour le clergé (consulté le ).

Références

- « Jean Chrysostome, un prédicateur téméraire », sur La Croix (consulté le ).

- II-3" class="mw-reference-text">Henriette Dacier 1907, p. II.

- Henriette Dacier 1907, p. 5.

- Henriette Dacier 1907, p. 10.

- Henriette Dacier 1907, p. 14-15.

- Henriette Dacier 1907, p. 11-13.

- Bernard Pouderon et Yves-Marie Duval, L'historiographie de l'Église des premiers siècles, Beauchesne, (ISBN 978-2-7010-1413-5), p. 499.

- Événements rapportés par Libanios et par les historiens Sozomène, Théodoret et Zosime.

- Laurence Brottier 1993, p. 619-621.

- Henriette Dacier 1907, p. 39-40.

- Henriette Dacier 1907, p. 48.

- Henriette Dacier 1907, p. 60-62.

- Henriette Dacier 1907, p. 83.

- Seconde Homélie de Chrysostome avant son départ pour l’exil.

- Henriette Dacier 1907, p. 93-96.

- Henriette Dacier 1907, p. 89.

- Henriette Dacier 1907, p. 107-108.

- Henriette Dacier 1907, p. 112.

- Martin Jugie 1908, p. 196.

- Martin Jugie 1908, p. 199.

- Martin Jugie 1908, p. 199-201.

- Migne, Patrologie grecque, tome LVII, 535-536.

- Saint Jean Chrysostome sur Nominis.

- Laurence Brottier 1993, p. 622, note 21.

- Laurence Brottier 1993, p. 623.

- Rudolf Brändle 1977, p. 51.

- Rudolf Brändle 1977, p. 49-50.

- Homélie sur l’Épître de Paul aux Romains, 15, 6.

- Rudolf Brändle 1977, p. 52.

- Joseph Lécuyer 1968, p. 113-115.

- Rudolf Brändle 1977, p. 47.

- Andrzej Wachowicz 2007, p. 15.

- Homélie sur la chasteté, Patrologia Graeca, 56, VI, 294.

- Laurence Brottier 1994, p. 152.

- M.G. de Durand 1993, p. 62.

- M.G. de Durand 1993, p. 65.

- Joseph Lécuyer 1968, p. 119-120.

- Laurence Brottier 1994, p. 155-156.

- Andrzej Wachowicz 2007, p. 11 à 14.

- Première épître aux Corinthiens, 6, 16 et 20.

- Andrzej Wachowicz 2007, p. 22.

- Andrzej Wachowicz 2007, p. 23.

- Joseph Lécuyer 1950, p. 563-564.

- Joseph Lécuyer 1950, p. 566-567.

- Épître aux Hébreux, VII, 25.

- Joseph Lécuyer 1950, p. 578.

- Bernard Grillet 1966, p. 461.

- Bernard Grillet 1966, p. 460.

- Bernard Grillet 1966, p. 463.

- Henri de Lubac 1978, p. 823.

- Joseph Lécuyer 1950, p. 570.

- Henri de Lubac 1978, p. 826.

- Henri de Lubac 1978, p. 827.

- Ventura da Silva 2010, p. 40.

- Catherine Broc-Schmezer 2013, p. 209.

- Ventura da Silva 2010, p. 44.

- Antoine Wenger 1971, p. 118.

- Catherine Broc-Schmezer 2013, p. 190-191.

- Joseph Lécuyer 1950, p. 566.

- Catherine Broc-Schmezer 2013, p. 191-193.

- Henriette Dacier 1907, p. 35.

- Catherine Broc-Schmezer 2013, p. 194-196.

- Christian R. Raschle 2013, p. 356-357.

- Christian R. Raschle 2013, p. 364-365.

- Christian R. Raschle 2013, p. 372-373.

- Migne, Patrologie Grecque, tome 49, 361-372

- Antoine Wenger 1971, p. 117 et note 1.

- Tite, 2, 11-12.

- Antoine Wenger 1971, p. 126-128.

- Maurice Sachot 1983, p. 125.

- Migne, Patrologie grecque, 58, 549-558.

- « Homélie de saint Jean Chrysostome pour le saint et grand jour de la Pâque », sur pagesorthodoxes.net

- Jean Chrysostome (trad. Antoine Wenger), « Saint Jean Chrysostome. Catéchèse baptismale III », sur pagesorthodoxes.net

- Jean Sauter 1958, p. 219.

- Jean Sauter 1958, p. 220.

- Ventura da Silva 2010, p. 50.

- Deuxième discours, Contre ceux qui observent le jeûne des juifs et contre les juifs eux-mêmes, 3.

- Henriette Dacier 1907, p. 7-8.

- Bruno Vandenberghe 1955, p. 34.

- Revue des Deux Mondes, 1871, p. 779.

- Bruno Vandenberghe 1955, p. 36.

- Jules Pargoire 1900, p. 157.

- Jules Pargoire 1900, p. 152.

- Bruno Vandenberghe 1955, p. 38 à 41.

- Homélie In Matthaeum, 67, 3 et Homélie Sur la Première épître aux Corinthiens, 12, 5.

- Bruno Vandenberghe 1955, p. 43.

- Homélie in Matthaeum, 37, 6-7.

- Bruno Vandenberghe 1955, p. 44.

- Guillaume Bady 2014, p. 165 note 2.

- Guillaume Bady 2014, p. 172.

- Henriette Dacier 1907, p. 252.

- Bernard Rémy et Michel Amandry, Comana du Pont, sous l'Empire romain. Étude historique et corpus monétaire, Milan, Edizioni Ennerre, (ISBN 88-87235-04-X).

- 47 citations de Jean Chrysostome.

- Homélie 54 sur la Genèse, § 3-4 (PG 54, 475-476), trad. inédite de G. Bady.

- Commentaire de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon Saint Matthieu. Partie I..

- Commentaire de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon Saint Matthieu. Partie II..

- Raimond Janin et Khouri-Sarkis (Mgr Gabriel), « La Liturgie de Saint Jean Chrysostome et son origine syrienne », Revue des études byzantines, t. 21, , p. 300-301. (lire en ligne)

- Chrysostomus Baur 1907, p. 10, 13, 25.

- Mathieu Deldicque et Caroline Vrand (dir.), Albrecht Dürer. Gravure et Renaissance, In Fine éditions d'art ; Musée Condé, Chantilly, , 288 p. (ISBN 978-2-38203-025-7), p. 226

- Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard, (1re éd. 1949) (ISBN 978-2-07-020513-4), p. 154

- Source : dictionnaire du CNRTL.

- Loïc Rochard, Les mots de Brassens, Cherche Midi, (ISBN 978-2-7491-1905-2, lire en ligne), pt130.

- « Saint Matthieu », sur www.abbaye-saint-benoit.ch (consulté le )

- « Commentaire de saint Jean Chrysostome », sur eschatologie.free.fr (consulté le )

- « Commentaire de saint Jean Chrysostome », sur eschatologie.free.fr (consulté le )

Bibliographie

Ouvrages

- Dom Chrysostomus Baur o.s.b., S. Jean Chrysostome et ses œuvres dans l'histoire littéraire : Essai présenté à l'occasion du XVe centenaire de Saint Jean Chrysostome, Paris, Albert Fontemoing éditeur, , XII-312 p. (lire en ligne)

- Hans von Campenhausen, Les Pères grecs, Seuil, coll. « Livre de vie », (1re éd. 1963), 250 p. (ISBN 978-2020516730).

- J.-M. Le Mayeur et al., Histoire du Christianisme, tome 2, Naissance d'une chrétienté, Desclée de Brouwer, 1995, p. 481-497.

- Diaconie Apostolique, La Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome, Éditions de Chevetogne, .

- Catherine Broc-Schmezer, Les figures féminines du Nouveau Testament dans l’œuvre de Jean Chrysostome : Exégèse et pastorale, Paris, Institut d'études augustiniennes, coll. « Collection des études augustiniennes », , 581 p. (ISBN 978-2-85121-230-6).

- Jean Chrysostome (trad. du grec ancien, préf. Laurence Brottier), Les Propos sur la contrition de Jean Chrysostome : Le destin d'écrits de jeunesse méconnus, Paris, CERF, coll. « Patrimoine christianisme », , 452 p. (ISBN 978-2-204-08971-5).

- Rudolf Brändl, Gilles Dorival, Charles Chauvin, Jean Chrysostome : Saint Jean Bouche d'or, 349-407, Cerf, 2003 (ISBN 2204070238)

- Collectif, La Divine liturgie de saint Jean Chrysostome, Cerf, (Catéchèse orthodoxe), 1986 (ISBN 2204024279).

- (en) Margaret M. Mitchell, The Heavenly Trumpet: John Chrysostom and the Art of Pauline Interpretation, vol. 40, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie », (ISBN 9780664225100, OCLC 49527186)

- Jacques de Penthos, Saint Jean Chrysostome, Commentaire sur l'évangile selon Saint Matthieu, Édit. Artège, 2012 (ISBN 2360401173).

- Jacques de Penthos, Saint Jean Chrysostome, Commentaire sur l'évangile de Saint Jean, Édit. Artège, 2012 (ISBN 2360400975).

- Jacques de Penthos, Saint Jean Chrysostome, Homélies sur les épîtres de saint Paul : Tome 1, Lettres aux Corinthiens, Éditions François-Xavier de Guibert, 2009 (ISBN 2755403225) ; Tome 2, Lettre aux Romains - Lettre aux Ephésiens, Éditions François-Xavier de Guibert, 2009 (ISBN 2755403276) ; Tome 3, Lettre aux Galates, Lettre aux Philippiens, Lettre aux Colossiens, Lettres aux Thessaloniciens, Éditions François-Xavier de Guibert, 2009 (ISBN 2755403284) ; Tome 4, Lettres à Timothée, Lettre à Tite, Lettre à Philémon, Lettre aux Hébreux, Éditions François-Xavier de Guibert, 2009 (ISBN 2755403292).

- Jacques de Penthos, Saint Jean Chrysostome, Commentaire sur les actes des apôtres, Édit. Artège, 2013 (ISBN 2360402102).

- Jean-Yves Leloup (dir.) (trad. Robert Flacelière), Homélies de Jean Chrysostome sur l'incompréhensibilité de Dieu, Albin Michel, Éditions du Cerf, , 182 p. (ISBN 978-2226063915).

- Anne-Marie Malingrey, Lettres à Olympias suivi de Vie anonyme d'Olympias, Collection « Sources chrétiennes » – textes grecs no 13-bis, Cerf, 1968 (ISBN 2204036129).

- Aimé Puech, Saint Jean Chrysostome et les mœurs de son temps, Paris, Hachette, , 358 p. (lire en ligne)

- Henriette Dacier, Saint Jean Chrysostome et la femme chrétienne au IVe siècle de l’Église grecque, Paris, H. Falque, , 384 p. (lire en ligne).

.

. - Laurence Brottier, Sermons sur la Genèse, Cerf, Collection « Sources chrétiennes » – textes grecs no 433, Cerf, 1998 (ISBN 978-2204059961).

- Laurence Brottier, Figures de l'évêque idéal : Jean Chrysostome, Jean Damascène, Belles Lettres, 2004 (ISBN 978-2251339450).

- Louis Doutreleau, Auguste Piédagnel, Trois catéchèses baptismales, Collection « Sources chrétiennes » – textes grecs no 366, Cerf, 1990 (ISBN 2204042315).

Articles

- Sur la biographie

- Martin Jugie, « Saint Jean Chrysostome et la primauté du Pape », Échos d'Orient, t. 11, no 71, , p. 193-202. (lire en ligne).

- Sur les homélies et les traités

- Jules Pargoire, « Les homélies de saint Jean Chrysostome en juillet 399 », Échos d'Orient, t. 3, no 3, , p. 151-162. (lire en ligne).

- Bruno Vandenberghe, « Saint Jean Chrysostome et les spectacles », Zeitschrift Für Religions- Und Geistesgeschichte, vol. 7, no 1, , p. 34-46 (lire en ligne).

- Jean Sauter, « Huit catéchèses inédites de Jean Chrysostome », Revue de Théologie et de Philosophie, vol. 8, no 3, , p. 218-221 (lire en ligne).

- Bernard Grillet, « Jean Chrysostome et le traité Sur la virginité », Bulletin de l'Association Guillaume Budé : Lettres d'humanité, no 25, , p. 458-464 (lire en ligne).

- Antoine Wenger, « Une homélie inédite de Jean Chrysostome sur l'Épiphanie », Revue des études byzantines, t. 29, , p. 117-135. (lire en ligne).

- Henri de Lubac, S.J., « Le Dialogue sur le Sacerdoce de saint Jean Chrysostome », Nouvelle Revue théologique, vol. 100, no 6, , p. 822-831 (lire en ligne).

.

. - Maurice Sachot, « Le réemploi de l'homélie 56 in Matthaeum de Jean Chrysostome (BHGa 1984) dans deux homélies byzantines sur la Transfiguration (BHG 1980k et a1985) », Revue des Sciences Religieuses, t. 57, no 2, , p. 123-146. (lire en ligne).

- Laurence Brottier, « L’image d’Antioche dans les homélies Sur les statues de Jean Chrysostome », Revue des Études grecques, vol. 106, nos 506-508, , p. 619-635 (lire en ligne).

- Sur le style et la doctrine

- Joseph Lécuyer, c.s.sp., « Le sacerdoce céleste du Christ selon Chrysostome », Nouvelle Revue théologique, vol. 72, no 6, , p. 561-579 (lire en ligne).

.

. - Joseph Lécuyer, « Saint Pierre dans l’enseignement de saint Jean Chrysostome à Constantinople », Gregorianum, vol. 49, no 1, , p. 113-133 (lire en ligne).

- Laurence Brottier, « Le port, la tempête et le naufrage. Sur quelques métaphores paradoxales employées par Jean Chrysostome », Revue des Sciences Religieuses, t. 68, no 2, , p. 145-158. (lire en ligne).

- Laurence Brottier, « De l'Église hors de l'Église au ciel anticipé. Sur quelques paradoxes chrysostomiens », Revue d'histoire et de philosophie religieuses, vol. 76e année, no 3, , p. 277-292. (lire en ligne)

- M.G. de Durand, « La colère chez Saint Jean Chrysostome », Revue des Sciences Religieuses, t. 67, no 1, , p. 61-77 (lire en ligne).

- Rudolf Brändle, « Jean Chrysostome : l’importance de Matthieu 25, 31-46 pour son éthique », Vigiliae Christianae, vol. 31, no 1, , p. 47-52 (lire en ligne).

- Andrzej Wachowicz, « La notion de Parthenia chez Jean Chrysostome », Revue d'éthique et de théologie morale, vol. 2, no 244, , p. 9-30 (lire en ligne).

- Catherine Broc-Schmezer, « Théologie et philosophie en prédication : le cas de Jean Chrysostome », Revue des Sciences philosophiques et théologiques, vol. 97, nos 2-3, , p. 187-212 (lire en ligne).

- Christian R. Raschle, « Jean Chrysostome et les exempla tirés de l’histoire impériale récente », Dialogues d'histoire ancienne, vol. Discours politique et Histoire dans l’Antiquité, no Supplément n°8, , p. 355-377 (lire en ligne).

- Guillaume Bady, « Des lettres comme des flocons de neige ? : Le fait épistolaire dans la Correspondance d’exil de Jean Chrysostome », Collection de la Maison de l'Orient méditerranéen ancien. Série littéraire et philosophique, Lyon, vol. La lettre gréco-latine, un genre littéraire ?, no 52, , p. 165-188. (lire en ligne).

- Sur l’influence et la postérité

- Gilvan Ventura da Silva, « Jean Chrysostome et la christianisation de la cité antique », Revue Française d’Histoire des Idées politiques, no 31, 1er semestre 2010, p. 39-56 (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Ressources relatives à la religion :

- (en) Catholic Hierarchy

- (en) GCatholic.org

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Saint Jean Chrysostome, œuvres complètes traduites en français (édition de Jeannin) sur le site de l'abbaye Saint-Benoît de Port-Valais.

- Jean Chrysostome, Commentaire sur l’Évangile selon saint Jean

- Jean Chrysostome, cours de patrologie de sœur Gabriel Peters, o.s.b., site Patristique.org

- écrits de saint Jean Chrysostome, informations générales sur les Pères de l'Église, textes originaux, traductions, documentation pédagogique, prières, méditations…, site Patristique.org

- (el) Textes de Saint Jean Chrysostome en grec ancien sur le site Projet Homère.

- Audience du pape Benoît XVI du 19 septembre 2007 consacrée à Jean Chrysostome.

- Audience du pape Benoît XVI du 26 septembre 2007 consacrée à Jean Chrysostome.

- (en) « St. John Chrysostom », sur newadvent.org, Catholic Encyclopedia.