Usure (finance)

L’usure caractérise l'intérêt d'un prêt dont le taux est considéré comme abusif. Anciennement, l'usure désignait tout intérêt indépendamment du taux. Le prêt consiste en un capital ou une marchandise vendue à crédit. Le taux à partir duquel les intérêts deviennent usuraires est défini par l'État ou bien fixé par la coutume.

Histoire

Le prêt à intérêt est attesté en Mésopotamie et dans la Bible. Dès 1750 av. J.-C., le Code de Hammurabi prévoit une régulation des taux autorisés, avec un maximum de 20 % ou 33 % selon le produit prêté (argent ou semences)[1]. Dans l'Empire romain, il était admis comme une activité annexe de l'agriculture et du commerce, mais ses excès étaient punis, comme l'indique Caton : « Majores nostri sic habuere, et ita in legibus posuere, ut cum fures quidem duplici poena luerunt, foenoratores in quadruplum condamnarent »[2] (Traduction : Nos anciens l'avaient ainsi, et l'ont ainsi inscrit dans les lois, que lorsque les voleurs étaient en effet punis au double, ils condamnaient les usuriers au quadruple). Tacite rapporte qu'en l'an 33, une grave crise financière entraîna la création par l'État d'un fonds hypothécaire de 100 millions de sesterces[3]. À partir du IVe siècle, la littérature épiscopale et monastique utilise un langage métaphorique (thésaurisation, usure, termes empruntés au monde économique gréco-romain) pour analyser le prêt à intérêt[4].

Dès le Haut-Moyen Âge, l'Église catholique romaine reprend la distinction que fait le droit romain pour le prêt de biens mobiliers : celui des choses qui se consument par l'usage et celui des choses qui ne se consument pas, appelé commodatum. Exiger un paiement pour le commodat est contraire à la charité, et l'argent est un bien qui ne se consume pas. Dès cette époque, on voit le prêt à intérêt condamné par le Concile de Nicée sur le fondement de l'Ancien[5] et du Nouveau Testament[6], puis par le capitulaire de Nimègue de Charlemagne en 806 et le capitulaire d'Olonne de Lothaire en 825[7].

Plus tard, au XIIe siècle, l'économie redevient monétaire et la question du prêt à intérêt et de son interdiction réapparaît. L'Église continue à interdire la pratique de l'usure, toujours en s'appuyant sur les Saintes Écritures, mais en prenant aussi appui sur la critique de la chrématistique par Aristote, c'est-à-dire la critique du prêt à intérêt comme un moyen injuste, déshonorant et contre-nature de s'attribuer le bien d'autrui. La doctrine de l'usure, objet de nombreux et subtils débats entre les scolastiques, évolue cependant tout au long de l'époque médiévale. Thomas d'Aquin condamne le prêt à intérêt : « Recevoir un intérêt pour l’usage de l’argent prêté est en soi injuste, car c’est faire payer ce qui n’existe pas ; ce qui constitue évidemment une inégalité contraire à la justice… c’est en quoi consiste l’usure. Et comme l’on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de même l’on est tenu de restituer l’argent reçu à titre d’intérêt ».

En France, les ordonnances et la jurisprudence montrent qu'une doctrine se dégage qui commence à distinguer ce que nous appelons le crédit dans les affaires, et le crédit à la consommation.

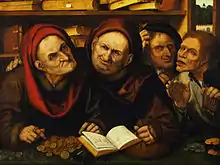

En matière de commerce et d'industrie, le prêt d'argent est permis lorsqu'il est un véritable contrat d'association ou d'exploitation en commun qui fait participer aux risques, mais il reste interdit lorsqu'il est une simple prise d'intérêt sur les profits escomptés, appelée prêt à la grosse aventure, qui est condamné par le pape au XIIIe siècle. Une différence sociale s'établit entre les prêteurs : les Juifs prêtent généralement pour les pauvres, les petits commerçants bourgeois chrétiens pour des classes plus aisées, les grands marchands italiens de céréales qui deviennent des banquiers à la fin du XIIIe siècle prêtent aux plus riches (Cahorsins[8] et notamment les Florentins qui prêtent aux grands princes)[4]. Dans la réalité des affaires commerciales et souvent maritimes, l'intérêt de l'argent avancé est souvent masqué par la complexité très précoce des pratiques et par la multiplicité des monnaies qui obligent à des opérations de change.

À partir du XVe siècle, des compagnies de commerce, des banques, puis des manufactures peuvent être fondées en France et rémunérer des fonds empruntés, mais sur la base d'une dérogation du roi (privilège donné par lettres patentes) et avec des obligations précisément réglementées (publicité, comptabilité, coresponsabilité des associés, etc.). En matière immobilière, l'intérêt des sommes prêtées n'est permis que s'il y a une aliénation du fonds, c'est-à-dire soit un paiement de sa valeur sans prise de possession, soit une prise de possession sans paiement ; il correspond alors au paiement de l'usufruit d'un fonds immobilier par une personne qui n'en est pas propriétaire, c'est-à-dire en droit moderne à une location. Dans toutes les autres situations, c'est-à-dire pour ce que nous appelons crédit à la consommation, le prêt à intérêt reste condamné par l'Église. Plusieurs ordonnances royales interdisent l'avance de fonds rémunérés pour l'agriculture, y compris sous des formes déguisées comme les prêts de semences ou les contrats d'achat de récoltes sur pied.

Les premiers théologiens à accepter le prêt à intérêt sont des théologiens un peu marginaux, et qui s'opposent aux idées communément admises. Ce sont notamment Antonin de Florence, Martín d'Azpilcueta et Leonardus Lessius. Leurs idées contribueront à faire lentement évoluer les mentalités ; mais ces dernières se transforment surtout sous la pression de la pratique bancaire.

La pratique du prêt à intérêt se propage rapidement à partir des réseaux de banques dont les sièges sont établis dans des pays européens autres que la France. Ce sont soit des pays d'obédience calviniste comme Genève, les Pays-Bas et l'Angleterre, mais aussi des États comme Venise et le Portugal où des banques sont spécialisées dans le commerce maritime.

Au XVIIIe siècle, on trouve, dans la plupart des grandes villes de commerce, à côté des banques dont la liste officielle est publiée chaque année dans l'Almanach royal et dont l'activité est de remise et d'escompte de billets ou d'effets de commerce de place en place, des banques de crédit, presque toutes d'origine protestante[9].

Avec la Révolution française, l'activité bancaire et le prêt à intérêt deviennent complètement libres, et de nouvelles banques sont créées dans presque toutes les villes, avec des fonds considérables provenant presque toujours de la spéculation sur les biens nationaux et la fourniture aux armées.

On peut citer pour les Français les banques Gabriel-Julien Ouvrard, Récamier, et pour les étrangers l'installation à Paris en 1811 de Jacob Rothschild, etc.

À partir de 1830, ces nouvelles banques sont les bailleurs de fonds de l'industrie minière et manufacturière.

L'église catholique lève sa condamnation du prêt à intérêt en 1830[10], mais le Vatican ne l'a rendu licite qu’en 1917[11]. « Si une chose fongible est donnée à quelqu’un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu’en même genre, aucun gain à raison du même contrat ne peut être perçu ; mais dans la prestation d’une chose fongible, il n’est pas illicite en soi de convenir d’un profit légal, à moins qu’il n’apparaisse comme immodéré, ou même d’un profit plus élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué. »

Aujourd'hui, en partie sur la base de cette vieille distinction entre un taux d'intérêt acceptable et un taux excessif, quelques législations condamnent l'usure (France, Italie), et dans ce but fixent des taux maximaux, dits taux de l'usure, pour les crédits qui sont accordés, cela en fonction du type de prêt.

De nos jours encore, certains pays, surtout des pays « émergents », ferment les yeux sur les taux excessifs des prêts dans les banques. Au Brésil, par exemple, les banques pratiquent des taux de prêts hypothécaires de 4 à 5 % par mois, soit 60 à 70 % par an (intérêts combinés). Sur les découverts bancaires, les intérêts mensuels peuvent aller jusqu'à 14,5 %, soit un taux annuel de 230 % en comptant les intérêts sur les intérêts. Par exemple, un découvert bancaire de 1 000 euros se transforme en 3 300 euros après un an, ou un peu plus de 10 000 euros après 2 ans, ou encore un peu plus de 100 000 euros après 4 ans.

Lois religieuses

Judaïsme

La Torah interdit l’usure contre son prochain, notamment dans Ézéchiel 18 ou Deutéronome 23:19[12].

Une interdiction de prêt avec un intérêt pour ton frère afin de lui faciliter le service de Dieu, mais une autorisation envers l'étranger car celui-ci a également la possibilité d'exercer le prêt avec intérêt ainsi l'équité est de mise.

Deutéronome 23 19 Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent, ni pour vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt.

20 Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession.

Christianisme

L'unique interdiction de l'usure dans le Nouveau Testament se trouve dans l'Évangile de saint Luc 6:34-35 : « Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. »

En 1745, il est demandé au pape Benoît XIV si la ville de Vérone peut emprunter à 4 %. En réponse, dans l’encyclique Vix pervenit, le pape rappelle que l’usure est interdite quel que soit son taux : dans un contrat de mutuum (prêt de consommation), on ne peut pas exiger de récupérer plus d’argent qu’on en a prêté, même une somme modeste, en raison même de ce prêt[13].

Islam

Dans la législation islamique, l'usure est définie par le terme « Riba ». En arabe, le terme « ribâ an-nasî'ati » signifie le surplus exigé du débiteur par rapport au délai de remboursement qui lui a été accordé[14]. Son usage est interdit aux musulmans[15].

Le Coran traite la question de l'usure dans les sourates (ou « chapitres ») 2, 3, 4 et 30. L'interdiction et la condamnation de l'usure par le Coran sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. Les versets de la sourate 2 « La vache » sont particulièrement éloquents :

« Ceux qui mangent l'usure ne se lèveront qu'à la façon de celui que l'atteinte de Satan aura fracassé. Cela parce qu'ils se disent : « La vente n'est autre qu'analogue à l'usure ». Or, Dieu, autorise la vente et prohibe l'usure. (...) Qui récidive, ce sont les compagnons du Feu, ils y seront éternels. Dieu anéantit le croît usuraire, et fait grossir l'aumône. (...) Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu. Abandonnez ce qu'il vous reste à percevoir d'usuraire, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à la guerre que vous feront Dieu et son Prophète. En revanche, si vous vous repentez, vous garderez votre principal, sans lésion à subir non plus que vous n'en aurez exercé. »[16]

— Jacques Berque, Le Coran - Essai de traduction

Bouddhisme

Certains textes bouddhiques interdisent la pratique de l’usure, des professions bancaires et financières et de la bonne aventure[17].

Législations

Canada

Au Canada, la limite légale pour tout intérêt exigible a été fixée le à un maximum de 60 %.

Plus précisément, un taux d'intérêt usuraire est défini comme étant : « tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent[18]. »

Selon la journaliste Stéphanie Grammond, diverses sociétés de télécommunications et émetteurs de cartes de crédit profitent du taux d'usure élevé du Code criminel pour imposer des taux quasi-usuraires qui oscillent entre 20 et 42,58 % par année. Un projet de loi de 2017 proposait de réduire le taux usuraire à 20 %, mais ce projet de loi n'a pas abouti[19].

France

En France, dans le but de protéger les particuliers, le législateur[20] a déterminé les principes généraux de l'usure, autrement dit le taux maximal effectif s'appliquant aux opérations de prêt.

Il est fixé à 133 % du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.

Publié trimestriellement par la Banque de France, il comprend plus d'une dizaine de catégories d'opérations et concerne la plupart des prêts aux entreprises, ainsi que quasiment tous les prêts aux particuliers : prêts immobiliers, découverts en compte, prêts à la consommation, etc.

Ces définitions nombreuses ont remplacé l'ancienne définition unique et générale « deux fois le taux du marché obligataire (TMO) du mois précédent » qui avait failli provoquer un casse-tête juridique lors des crises monétaires des années 1990.

Le taux de l'usure ne doit pas être confondu avec le taux d'intérêt légal en France, qui détermine le taux d'intérêt applicable à certaines situations ou décisions légales.

Notes et références

- (en) The Origins of Value: The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets, chap. 1 : The invention of interest, Marc van de Mieroop.

- Nos ancêtres ont fait loi que lorsque les voleurs ont escompté leur délit par un châtiment double, les ancêtres ont condamné leurs crimes au quadruple !

- Annales VI, 16-17.

- Jacques Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Âge, Paris, PUF, 1956 réédition 2001, 128 p. (ISBN 2-13-051479-0).

- Deutéronome (15-3 à 6, 23-19), Psaumes (14-2,5), Ézéchiel (18-8).

- Luc 6-34.

- Paul Massé, Histoire économique et sociale du monde, Harmattan, , p. 181.

- Les Cahorsins (écrits aussi Caorcins, Caorsins, Caoursins, Cahorsijnen, Cawarsini) désignent à cette époque les banquiers de tout pays et toute origine (terme qui a pour origine la ville de Cahors qui est le siège à partir du XIIe siècle des premiers comptoirs des banquiers lombards qui pratiquent l'usure à des taux dépassant 40 %).

- On peut citer la Banque Mallet, genevoise, établie à Paris en 1721, la Banque Courtois à Toulouse, la Banque Hottinguer & Cie zurichoise, établie à Paris en 1784, la Banque Adam en 1784 à Boulogne-sur-Mer, dont l'activité en France est le financement d'activités commerciales et industrielles, mais pas le prêt à intérêt pour les particuliers qui demeure toujours interdit et sévèrement puni par les tribunaux français.

- « Intérêts » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne..

- Codex iuris canonici, c. 1543.

- L’usure dans la Bible.

- Usure : position de l’Église catholique.

- Dr. Hassan Amdouni, Lexique des termes et des définitions, p. 144.

- « Versets sur le thème : Usure », sur Coran-seul.com (consulté le ).

- Jacques Berque, Le Coran - Essai de traduction, Paris, Albin Michel, 1 avril 1995, 9782226077394.

- L’usure dans le bouddhisme.

- Extrait de l'article 347(2) du Code criminel Canadien.

- Stéphanie Grammond, La Presse, « Les champions des taux quasi usuraires », sur lapresse.ca, (consulté le ).

- Usure - Code de la consommation - Section 1 - Sous-section 2.

Sources

Sur la doctrine médiévale de l'usure :

- Henri Hauser, Histoire de la lettre de change, Alcan.

- André Lapidus, « La propriété de la monnaie : doctrine de l'usure et théorie de l'intérêt », Revue économique, no 6, , p. 1095-1110.

- André Lapidus, « Le cœur et les mains : le rôle de l'information dans la doctrine médiévale de l'usure », Économies et Sociétés, no 15, , p. 31-60.

- Ramon Tortajada, « Justes prix, usures et monnaie », Économies et Sociétés, no 15, , p. 61-91.

- Jacques Attali, Les Juifs, le monde et l'argent, Fayard et LGF.

Sur les fondements éthiques de la position de l'Église Catholique :

- Denis Ramelet, « La rémunération du capital à la lumière de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique », Rev. Catholica, no 86, déc 2004, p. 13-25.

Annexes

Articles connexes

- Intérêt (finance)

- Prêt

- Taux d'intérêt

- Yamikin (argent de l'ombre, Japon), Sarikin (prêt à court terme à taux élevé)

Liens externes

- Le seuil de l'usure Banque de France.

- Textes sur la Réforme et l'usure