Tarn (rivière)

Le Tarn est une rivière du sud de la France. Il est, avec le Lot, l'un des principaux affluents de la Garonne. Le Tarn a donné son nom aux départements français du Tarn et de Tarn-et-Garonne.

| Tarn | |

Albi, pont vieux et quartier de la Madeleine. | |

.png.webp) Cours du Tarn (carte interactive). | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 380,2 km [1] |

| Bassin | 15 700 km2 [1] |

| Bassin collecteur | Garonne |

| Débit moyen | 233 m3/s (Moissac) [2] |

| Régime | pluvio-nival |

| Cours | |

| Source | Mont Lozère, Massif central |

| · Localisation | Le Pont-de-Montvert, France |

| · Altitude | 1 560 m |

| · Coordonnées | 44° 24′ 55″ N, 3° 48′ 49″ E |

| Confluence | Garonne |

| · Localisation | Boudou/Saint-Nicolas-de-la-Grave, France |

| · Altitude | 65 m |

| · Coordonnées | 44° 05′ 13″ N, 1° 02′ 31″ E |

| Géographie | |

| Principaux affluents | |

| · Rive gauche | Dourbie, Dourdou de Camarès, Rance, Agout |

| · Rive droite | Aveyron, Lemboulas, Tescou |

| Pays traversés | |

| Régions traversées | Occitanie |

| Principales localités | Pont-de-Montvert, Sainte-Enimie, Millau, Saint-Rome-de-Tarn, Albi, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Saint-Sulpice, Bessières, Buzet-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn, Montauban, Lafrançaise, Moissac |

| Sources : SANDRE:« O---0100 », Géoportail, Banque Hydro | |

Hydronymie

L'étymologie de l'hydronyme Tarn est discutée (grammatici certant). Le nom viendrait du radical proto-indo-européen *tar(o)- (« eau rapide »). Il pourrait aussi être issu du Dieu gaulois Tarnis, ou de Tanara, des racines ligures tan (falaise) + ar (rivière)[3] - [4].

Certains riverains du Tarn l'appellent parfois tar sans prononcer le n final, conformément aux règles de l'occitan languedocien, qui ne prononce pas le n final des mots (il peut être nasalisé lorsqu'il est précédé d'une voyelle).

Géographie

Il se situe dans le Massif central. Il prend sa source sur le mont Lozère, dans le nord de la commune du Pont de Montvert - Sud Mont Lozère en Lozère, et se jette dans la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave, en Tarn-et-Garonne.

La longueur de son cours d'eau est de 380,2 km[1].

Départements et principales villes et bourgades traversées

Toponymes

Le Tarn a donné son hydronyme aux onze communes suivantes de Buzet-sur-Tarn, Laval-du-Tarn, Layrac-sur-Tarn, Lisle-sur-Tarn, La Magdelaine-sur-Tarn, Marssac-sur-Tarn, Mirepoix-sur-Tarn, Rivière-sur-Tarn, Saint-Rome-de-Tarn, Viala-du-Tarn, Villemur-sur-Tarn.

Principaux affluents

|

|

|

Images

.jpg.webp)

_Palais_de_la_Berbie%252C_depuis_le_Vieux_Pont.jpg.webp)

Le barrage de Villemur-sur-Tarn, Haute-Garonne.

Le barrage de Villemur-sur-Tarn, Haute-Garonne.

Hydrologie

- Le Tarn est soumis à un régime pluvio-nival méditerranéen et océanique.

- Débits extrêmes : de 8 à 6 000 m3/s lors de la crue de mars 1930[5].

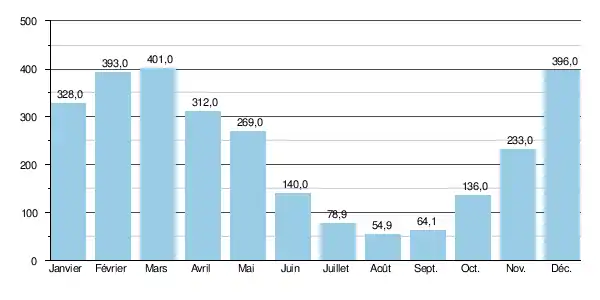

Les débits en fin de parcours à Moissac

Le débit du Tarn a été observé sur une période de 57 ans (1923-1979), à Moissac, ville du département de Tarn-et-Garonne, située à peu de distance de son confluent avec la Garonne, à 65 m d'altitude[2]. Le bassin versant de la rivière y est de 15 400 km2, soit la presque totalité de celui-ci (98 %) qui fait 15 700 km2.

Le module de la rivière à Moissac est de 233 m3/s.

Le Tarn présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées, avec des crues d'hiver-printemps, portant le débit mensuel moyen entre 269 et 401 m3/s, de décembre à mai inclus, avec deux maxima, signe d'un régime pluvio-nival. Le premier sommet a lieu en décembre (pluies d'automne : 396 m3/s) et le second en février-mars (pluies de printemps et fonte des neiges : 393 puis 401 m3/s). Les basses eaux ont lieu en été, de juillet à septembre, entraînant une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 55 m3/s au mois d'août, ce qui reste un débit moyen mensuel élevé.

Étiage ou basses eaux

Le VCN3 peut cependant chuter jusque 8,8 m3/s, en cas de période quinquennale sèche, ce qui est très bas.

Crues

D'autre part les crues peuvent être extrêmement importantes. En effet, le débit journalier maximal enregistré a été de 4 000 m3/s le . Le débit instantané maximal de cette journée n'ayant pas été enregistré avec précision ce jour-là, on l'estime entre 6 et 8 000 m3/s.

Le QIX 10, de même que les QIX 2, QIX 5, QIX 20 et QIX 50 n'ont jamais été calculés. Par contre les QJX correspondants l'ont été. Les QJX 2 et QJX 5 du Tarn valent respectivement 2 000/s et 2 700 m3/s. Le QJX 10 vaut 3 200 m3/s, le QJX 20 en vaut 3 600/s, tandis que le QJX 50 se monte à 4 200 m3/s.

Lame d'eau et débit spécifique

La lame d'eau écoulée dans le bassin de le Tarn est de 478 millimètres annuellement, ce qui est très élevé, largement supérieur à la moyenne d'ensemble de la France, à l'instar de la plupart des cours d'eau issus du Massif central et surtout de la région des Cévennes. Le débit spécifique (ou Qsp) se monte à 15,1 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.

Les débits au niveau des gorges du Tarn

Les gorges du Tarn se situent entre les localités de Quézac et du Rozier sur une longueur de 53 km. La DIREN Midi-Pyrénées ne possède pas de station hydrométrique à ces endroits précis. Cependant il est quand même possible de connaître les débits mensuels moyens de la rivière aux niveaux de l'amont et de l'aval de ces gorges grâce aux stations de la DIREN établies à proximité : Montbrun se trouve à 6 kilomètres en aval de Quézac, et Mostuéjouls à cinq kilomètres en aval du Rozier. C'est également au niveau du Rozier que se situe le confluent de la Jonte avec le Tarn.

Les valeurs de la Dourbie et du Tarn à Millau sont mentionnées à titre complémentaire, afin d'avoir une bonne idée de l'hydrologie de la région.

| Nom | Localité | Débits en m3/s | Surface bassin | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Module | VCN3 (étiage) |

de novembre à mars |

mois d' avril |

mois de mai |

mois de juin |

mois de juillet |

mois d' août |

mois de septembre |

mois d' octobre | |||

| Tarn | Montbrun | 17,90 | 0,36 | 20,8 à 31,4 | 24,2 | 19,3 | 9,09 | 3,28 | 2,27 | 6,80 | 20,5 | 621 |

| Jonte | Le Rozier | 5,08 | 0,52 | 5,23 à 8,93 | 7,11 | 6,70 | 2,74 | 1,43 | 1,15 | 1,84 | 5,03 | 265 |

| Tarn | Mostuéjouls | 31,70 | 4,80 | 40,9 à 45,7 | 41,8 | 36,2 | 20,0 | 10,9 | 8,51 | 13,3 | 31,2 | 925 |

| Dourbie | Millau | 13,80 | 2,70 | 16,8 à 19,3 | 19,1 | 16,2 | 9,39 | 5,76 | 4,51 | 6,57 | 13,6 | 548 |

| Tarn | Millau | 47,50 | 6,80 | 56,6 à 72,0 | 60,6 | 55,5 | 30,7 | 17,6 | 13,6 | 22,4 | 47,4 | 2 170 |

Le Tarn s'est régularisé entre les stations de Montbrun et de Mostuéjouls, c'est-à-dire tout au long de son parcours dans les gorges. Le VCN3 passe en effet de 0,36 à 4,80 m3/s, soit une multiplication par douze, alors que le Tarn ne reçoit qu'un seul affluent, la Jonte, qui ne contribue en rien à régulariser son débit puisque son VCN3 est lui-même extrêmement faible. Le phénomène est dû aux nombreuses sources et résurgences qui apportent au Tarn des compléments d'eau substantiels, au départ des masses d'eau souterraines stockées dans les réseaux karstiques situés sous les causses avoisinants (causse de Sauveterre au nord — rive droite — et causse Méjean au sud — rive gauche). C'est un phénomène analogue à celui que l'on observe en Champagne crayeuse (voir l'article concernant la Vesle, affluent de l'Aisne).

Activités économiques

Navigation fluviale

Le Tarn fut navigable de Saint-Juéry à son confluent avec la Garonne à Moissac.

Balades en kayak[7].

Des balades en barque à la Malène avec les Bateliers des Gorges du Tarn sur la plus belle partie du canyon avec les Détroits et le cirque des Baumes avec des barques à fond plat ; mais aussi avec les bateliers du viaduc dans la vallée du Tarn de Creissels à Peyre (Comprégnac), en passant sous le viaduc de Millau.

Voir aussi

Bibliographie

- Max Lagarrigue, 1930 : l'inondation du siècle, revue arkheia no 21, Montauban, 2009.

Notes et références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Tarn (O---0100) » (consulté le )

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - Le Tarn à Moissac (O5901010) » (consulté le )

- « Le bassin versant du Tarn », sur syndicat-riviere-tarn.fr (consulté le ).

- Bénédicte Fénié, Jean-Jacques Fénié, Toponymie gasconne, Éditions Sud Ouest, , p. 101

- Chiffre cité dans le Quid RTL 2003

- Office de tourisme des gorges du Tarn, « Le Tarn » (consulté le )

- Le Tarn en kayak