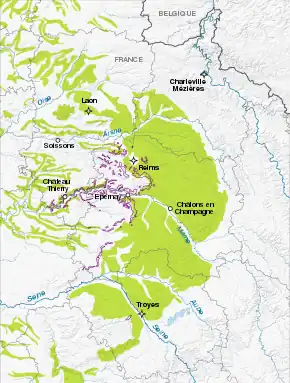

Champagne crayeuse

La Champagne crayeuse (ou « sèche »[1] ou «pouilleuse»[2]) est une macro-région naturelle relevant de la région administrative française Grand-Est, dont le substrat est essentiellement constitué de craie.

| Champagne crayeuse | |

La Champagne crayeuse | |

| Pays | France |

|---|---|

| Subdivision administrative | Grand Est |

| Subdivision administrative | Marne Aube Ardennes |

| Villes principales | Reims et Troyes, chacune en limite |

| Siège du pays | Châlons-en-Champagne |

| Coordonnées | 48° 55′ 12″ nord, 4° 19′ 48″ est |

| Régions naturelles voisines |

Dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du nord : - Au nord : Thiérache, Porcien et Ardenne - À l'est et au sud-est : Argonne, Champagne humide (Perthois, Pays du Der, Briennois et Chaourçais) - Au sud : Pays d'Othe - À l'ouest : Sénonais, Nogentais, Brie, Tardenois, Soissonnais et Laonnois |

Géographie et paysages

Cette région s’étend en arc de cercle entre la Thiérache au nord, le pays d'Othe au sud, la côte d'Île-de-France à l'ouest et la Champagne humide à l'est. C'est un vaste plateau, quelque peu ondulé voire vallonné, dont les vallées sont très peu encaissées et dont l'altitude varie de 60 à 180 mètres[3].

Géologie et pédologie, utilisation des sols

Géologiquement, cette macro-région naturelle relève de l’auréole sédimentaire du Crétacé supérieur du Bassin parisien, la roche mère est la craie. À la différence d'autres régions de craie du Bassin parisien (comme en Picardie, en Haute-Normandie ou dans l'Artois), la craie n'est que peu ou pas recouverte de lœss (limon) ou d'argile, elle affleure ainsi à la surface et forme directement la base des sols[4].

Les sols sont donc des rendzines sur craie, la couche de terre étant superficielle (maximum entre 30 et 40 cm) quand la craie n'affleure pas le sol, l'humus y a souvent disparu. Cette érosion de la surface des sols a commencé dès la déforestation pour l'agriculture au Néolithique[5]. C'est un phénomène naturel causé par l’absence de couche de limon (placage de lœss) ou d'argile, contrairement à beaucoup d'autres territoires calcaires du Bassin parisien (comme la Beauce par exemple, qui est recouverte d'une épaisse couche de lœss qui a fait sa richesse agricole ancienne). Le limon et l'argile auraient retenu la matière organique et les éléments nutritifs. Le calcaire riche en bases favorise une forte intensité de l'activité biologique dans le sol (micro-organismes et invertébrés de l'humus), l'humus se décompose ainsi très vite et ne s’accumule pas, et les éléments nutritifs sont rapidement lessivés par les infiltrations d'eau dans la craie.

La région était ainsi autrefois vouée au pâturage ovin extensif pauvre et sec, avec une faible densité de population.

Au XIXe siècle la région fut convertie en une immense forêt artificielle de pin noir d'Autriche[6], une essence adaptée aux sols calcaires squelettiques, dans le cadre des grandes campagnes de boisement de la France sous Napoléon III (dans le même mouvement que pour la forêt des Landes et la Sologne par exemple, dont les sols sont cependant sableux acides et podzoliques : une forte accumulation d'humus pauvre et acide se décomposant mal et un sol hydromorphe, soit le phénomène pédologique qui est l'extrême inverse de celui de la Champagne crayeuse). Mais cette forêt sur rendzine était peu productive. Bien qu'elle eût un temps couvert la quasi-totalité de la Champagne crayeuse et formé la deuxième plus grande forêt de France après les Landes de Gascogne, la forêt ne fut pas replantée par les sylviculteurs après les récoltes dans le milieu du XXe siècle, contrairement à la forêt des Landes de Gascogne qui a perduré. Seuls les vastes camps militaires, installés à l'époque où la région était entièrement boisée, constituent aujourd’hui des témoins de cette forêt de pin noir.

La région s'est alors reconvertie avec succès dans l'agriculture. À partir du milieu du XXe siècle c'est le développement de la mécanisation de l'agriculture permettant un meilleur travail du sol, ainsi que des moyens de transport modernes, qui ont permis des amendements à grande échelle par des apports notamment de fumier et d'argile, créant un sol agricole riche grandement favorisé par le mélange avec le calcaire (riche en éléments et en bases), transformant ainsi en peu de temps la champagne crayeuse en une des plus vastes et riches régions de production agricole de France et d'Europe, qui rivalise aujourd’hui avec la Beauce.

Hydrographie

« Champagne sèche » en raison de la porosité de ses sols, par opposition à la macro-région naturelle voisine aux sols moins perméables à l'est, la « Champagne humide », cet espace géographique est parcouru par quatre cours d'eau principaux qui sont du nord au sud :

- l’Aisne traversant les communes de Vouziers puis de Rethel, situées en limite de la région

- la Marne traversant les communes de Vitry-le-François située en limite de la région, de Châlons-en-Champagne placée au cœur de la région, puis d'Épernay

- l’Aube traversant la commune d'Arcis-sur-Aube

- la Seine traversant les communes de Troyes puis Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, toutes trois situées en limite

Histoire

Elle était appelée autrefois « Champagne pouilleuse » qui vient probablement de l’adjectif pouilleux, miséreux, donc peu fertile, par métonymie de personne misérable, qui a des poux (anciennement püil, peoil, pouil, du latin peduculus, petit pou)[7] ou bien de la plante vivace, la Menthe pouliot très commune sur la plaine crayeuse laissée en jachère, appelée savarts. Ces espaces étaient le domaine du pâturage ovin et se tapissaient de rose en mai lors de la floraison des pouliots. C‘est une zone dépourvue de mares et zones humides à cause de la perméabilité des sols, pour cette raison peu favorable à l'agriculture et à l'élevage bovin mais qui permettait tout de même la céréaliculture (à faible rendement) et l'élevage ovin moins exigeant en prairies. Une expression locale disait : « 1 Champenois et 99 moutons font 100 bêtes »[8].

Économie

Jusqu'au milieu du XXe siècle, la région essentiellement agricole reste relativement pauvre et peu peuplée. En règle générale, les corps de fermes y étaient moins cossus que dans la Brie ou la Beauce. Son économie qui reposait autrefois sur l'activité pastorale et céréalière dont il ne reste plus guère de vestiges notamment dans les villages, a été convertie au XIXe siècle dans la sylviculture du pin noir d'Autriche. Les vastes camps militaires sont aujourd’hui les seuls vestiges de cette immense forêt artificielle de pins qui a pendant un temps couvert la Champagne crayeuse, mais les résultats de cette sylviculture furent économiquement peu probants. Quant à l'habitat, les murs faits de torchis, de carreaux de craie ou de sable et les toitures de chaume ont été remplacés à partir du XIXe siècle par des matériaux issus de l'industrie du bâtiment tels que la tuile en ardoise ou argile et la brique.

Mais aujourd’hui, elle est devenue l'une des plus grandes régions agricoles de France et d'Europe grâce à la mécanisation, l'utilisation des amendements et des engrais, produisant des céréales, oléagineux, protéagineux, légumineuses, cultures industrielles betterave à sucre, pommes de terre, chanvre, lin, etc. ces productions étant transformées par les industries agroalimentaires présentes sur tout le territoire.

Une autre de ses grandes richesses est que son sous-sol crayeux permet la culture de la vigne nécessaire à l'élaboration du vin de Champagne.

La région est donc devenue plus riche. Ce qui faisait sa faiblesse, un sol perméable naturellement pauvre voire stérile, est devenu sa force : le sol crayeux et léger s'est avéré un excellent support pour les modes culturaux de l’agriculture moderne. Toutefois, de par son histoire et sa géographie, la région reste toujours aussi faiblement peuplée, et fait partie de ce que les géographes ont appelé la diagonale du vide.

Notes et références

- « Champagne-Ardenne » (consulté le ), article en ligne de l'encyclopédie Larousse mentionnant le nom.

- Michaël PIERROT, « La Champagne Pouilleuse », Futura, (lire en ligne, consulté le )

- Champagne crayeuse, Atlas des paysages de Champagne-Ardenne, D.R.E.A.L., p. 33-43 (lire en ligne)

- « Terroir », sur Champagne Oudiette - Le Terroir, (consulté le )

- DUBOIS Jean-Jacques, 1989, Espaces et milieux forestiers dans le Nord de la France. Étude de biogéographie historique. Thèse d’État, Université Paris -I Panthéon-Sorbonne, 2 vol., p. 335/1023 pages

- M. Bounieras, G. Arnal, C. Bock, Guide des groupements végétaux de la région parisienne, Belin, 2001

- Dictionnaire historique de la langue française, Robert, 1998, p. 2877

- « 99 Moutons et un Champenois font 100 Bêtes ! » (consulté le ), carte postale ancienne.