Épernay

Épernay est une commune française située dans le département de la Marne, dans la nouvelle région du Grand Est. La commune est divisée en deux cantons. Épernay en est le chef-lieu et comptait 23 084 habitants en 2016. C'est la 3e ville la plus peuplée de la Marne derrière Reims et Châlons-en-Champagne. Elle est le centre de la communauté d'agglomération d'Épernay coteaux et plaine de champagne.

| Épernay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Blason |

Logo |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Grand Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Département | Marne (sous-préfecture) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Arrondissement | Épernay (chef-lieu) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne (siège) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maire Mandat |

Christine Mazy (DVD) 2023-2026 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 51200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code commune | 51230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Sparnaciens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population municipale |

22 362 hab. (2020 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 986 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population agglomération |

29 935 hab. (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 49° 02′ 25″ nord, 3° 57′ 36″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | Min. 68 m Max. 251 m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 22,69 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Type | Commune urbaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Unité urbaine | Épernay (ville-centre) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aire d'attraction | Épernay (commune-centre) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Départementales | Cantons de Canton d'Épernay-1 et Canton d'Épernay-2 (bureau centralisateur) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Site web | epernay.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ville implantée au cœur d'une région viticole, l’essentiel de son histoire moderne et de son économie est lié au champagne, dont la production se développe à partir du XVIIIe siècle, et qui constitue son principal atout touristique. La commune possède également de nombreux édifices protégés au titre des monuments historiques. Ses habitants sont appelés les Sparnaciens.

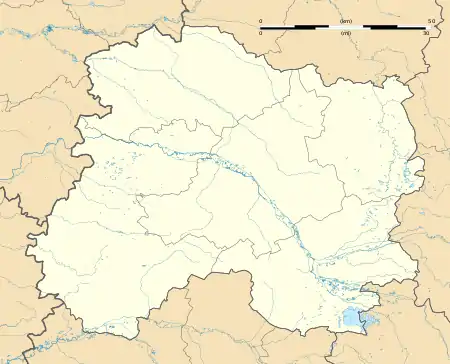

Géographie

Situation

Épernay est située dans la partie ouest du département de la Marne, en Champagne-Ardenne. Elle se trouve à 27 km au sud de Reims, à 31 km à l'ouest de Châlons-en-Champagne, à 48 km à l'est de Château-Thierry et à environ 140 km au nord-est de Paris[1].

La ville d’Épernay jouxte Magenta au nord, Pierry au sud et Mardeuil à l’ouest. Cependant, le territoire sparnacien est également limitrophe d’Ay et Chouilly à l’est et d’Hautvillers au nord. La forêt d’Épernay, à l'ouest de la commune, est entourée du nord au sud de Vauciennes, Boursault, Saint-Martin-d'Ablois, Vinay et Moussy[2].

Communes limitrophes

Géologie et relief

Épernay se situe au pied d'un plateau crayeux[3]. Elle appartient à la région dite « Champagne crayeuse » qui se caractérise par un sous-sol crayeux. Celui-ci s'est formé pendant l'ère du Crétacé à partir du Turonien, souvent affleurant[4]. C'est la craie qui, grâce à la réverbération qu'elle donne au sol[5], permet la culture de vignes sur les coteaux constituant le vignoble champenois, dont Épernay est le centre principal[3].

La ville s'est installée dans une vallée perpendiculaire à la Marne, celle du Cubry.

La vallée du Cubry a perdu son flanc est sous l'effet de l'érosion. Il n'en subsiste que le mont Bernon[6], qui culmine à 206 mètres d'altitude[2]. La ville marque l'entrée de la Marne dans le plateau tertiaire parisien[6], séparé par la rivière entre la Montagne de Reims au nord et la Brie champenoise au sud. La partie occidentale de la commune est formée par un plateau s'élevant au-delà de 220 mètres. Alors que l'altitude en centre-ville est de 75 mètres, le plateau atteint 253 mètres[2].

Épernay a par ailleurs donné son nom à l'étage géologique dit du Sparnacien. Cependant celui n'est pas reconnu en dehors de l'Europe occidentale. Il correspond aux sédiments compris entre les dépôts marins du Thanétien et l'Yprésien[7].

Vue générale de la ville en été depuis le chemin de ceinture.

Vue générale de la ville en été depuis le chemin de ceinture. Vue générale de la ville depuis l'avenue de Franche-Comté.

Vue générale de la ville depuis l'avenue de Franche-Comté. Vue générale de la ville en hiver depuis le mont Bernon.

Vue générale de la ville en hiver depuis le mont Bernon.

Hydrographie

Épernay est historiquement implantée sur la rive gauche de la Marne[3]. Elle a cependant absorbé en 1965 le quartier de La Villa, situé sur la rive droite de la rivière[8]. Depuis, la ville est donc traversée par la Marne. Le pont principal permettant de la franchir (entre le centre-ville et La Villa-Magenta) a été maintes fois détruit et reconstruit au cours des différentes guerres et invasions subies par la ville[9]. La Marne est navigable en aval d’Épernay, et un port de plaisance est installé dans la commune[10]. Le canal latéral à la Marne sert de frontière avec Ay au nord de la commune[2].

La ville s'étend vers le sud le long du Cubry, qui conflue avec la Marne sur sa rive gauche. Autrefois lieu d'implantation des tanneurs, le ruisseau a été détourné au XVIe siècle puis couvert par la place Carnot vers 1880[11]. Aujourd'hui, une grande partie du Cubry est recouvert en centre-ville d'Épernay[12]. La rivière Les Tarnauds se jette également en rive gauche de la Marne à Épernay, au finage avec la commune de Chouilly[12]. À l'ouest de la commune, dans la forêt d’Épernay, on trouve l'étang d'Orléans et l'étang Neuf[2].

À la suite de la Loi Barnier du , la commune appartient à un plan de prévention des risques (PPR) concernant les inondations et les glissements de terrain[13].

Climat

Le climat d'Épernay est de type océanique dégradé : la région se caractérise par des conditions climatiques sans extrêmes, même si on y constate parfois des tornades estivales ou des orages brutaux, accompagnés ou non de grêle. Il gèle fréquemment en rase campagne, la blancheur du sol due à la craie favorise des amplitudes thermiques journaliers important (refroidissement nocturne important). Cependant, les chutes de neige sont rares et faibles, rarement plus de 10 cm[4].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 0 | 0,2 | 2,3 | 4,6 | 8,4 | 11,4 | 13,1 | 12,7 | 9,9 | 6,4 | 3 | 1,1 | 6,1 |

| Température maximale moyenne (°C) | 5,4 | 7,2 | 11,1 | 14,7 | 19 | 22,1 | 24,5 | 23,9 | 20,6 | 15,6 | 9,5 | 6,4 | 15,9 |

| Précipitations (mm) | 60,4 | 51,2 | 53,1 | 45,5 | 56,6 | 59,1 | 51,7 | 54,6 | 57,6 | 61,8 | 62,9 | 66,5 | 681 |

La station climatique la plus proche est située à Reims et sert de référence pour les données climatiques annuelles du tableau ci-dessous :

| Ville | Ensoleillement | Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Paris | 1 797 h/an | 642 mm/an | 15 j/an | 19 j/an | 13 j/an |

| Nice | 2 694 h/an | 767 mm/an | 1 j/an | 31 j/an | 1 j/an |

| Strasbourg | 1 637 h/an | 610 mm/an | 30 j/an | 29 j/an | 65 j/an |

| Reims | 1 705 h/an | 604 mm/an | 21 j/an | 22 j/an | 66 j/an |

| Moyenne nationale | 1 973 h/an | 770 mm/an | 14 j/an | 22 j/an | 40 j/an |

Source : L'internaute[15]

Voies de communication et transports

Transports routiers

Épernay est accessible par de nombreuses voies routières : l'autoroute de l'Est (A4, aux sorties ![]() 21 Dormans et

21 Dormans et ![]() 23 Champfleury), l'autoroute des Anglais (A26, à la sortie

23 Champfleury), l'autoroute des Anglais (A26, à la sortie ![]() 17 Fagnières), la RN 51 (devenue RD 951) et la RN 3 (déclassée en RD 3). La ville est sur le trajet de la Voie de la Liberté et de la route touristique du Champagne.

17 Fagnières), la RN 51 (devenue RD 951) et la RN 3 (déclassée en RD 3). La ville est sur le trajet de la Voie de la Liberté et de la route touristique du Champagne.

Pour les déplacements urbains, la communauté de communes Épernay-Pays de Champagne gère un service de bus, le réseau Mouvéo, qui dessert treize lignes sur l'ensemble de la communauté de communes dont six dans Épernay. La commune a aménagé en 2009 de nombreuses pistes cyclables, notamment avenue de Champagne, ainsi que plusieurs itinéraires touristiques à vélo[16].

Transports ferroviaires et aériens

Par chemin de fer, la commune est traversée par la ligne Paris-Strasbourg.

Depuis la mise en place du TGV Est, la gare d'Épernay est desservie par les liaisons ferroviaires Paris-Est - Bar-le-Duc, Paris-Est - Saint-Dizier.

Elle est également reliée aux gares de Reims, Châlons en Champagne, Vitry-le-François, Nancy, Metz, Charleville-Mézières, Sedan et à la Gare de Champagne-Ardenne TGV.

L'aérodrome d'Épernay - Plivot, à piste enherbée, est situé à proximité d'Épernay.

Toponymie

Attestations anciennes

L'historien et archiviste Auguste Longnon[17] a recensé les différentes attestations du nom de la ville au cours de l'histoire, sur des registres locaux et nationaux. Ainsi, Sparnacus apparaît pour la première fois au VIe siècle dans le testament de saint Remi. Ensuite, aux XIe et XIIe siècles : Sparneacum, Sparniacum, Sparnai, Esparnaium et Esparnacum. Au XIIIe siècle, on retrouve des formes plus proches du nom actuel, comme Esparnai, Espernai, Esparnoi ou Espargnei. Le Es- initial a parfois disparu vers 1250 pour donner Pernascum puis Pernacum. Esparnay ou Espernay semblent s'imposer par la suite à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. On trouve plus tard les graphies Esparnaiz au XVIIe siècle et Epernai vers 1800[18].

Étymologie

L’origine du toponyme Épernay a donné lieu à de nombreuses conjectures basées sur des légendes ou des faits historiques pas forcément avérés. Ces explications sont rejetées aujourd’hui par l'ensemble des linguistes et des toponymistes.

La légende veut que la ville ait été fondée au Ve siècle par deux frères tanneurs venus de Châlons et dont le nom était Nacus. Ceux-ci se seraient installés sur les rives du Cubry pleins d’espérances dans leur tannerie, car l’eau du ruisseau était propre à assouplir les peaux. On aurait donc donné à ce lieu le nom de « Spes Nacorum »[Note 1], qui serait devenu par la suite Sparnacum[19] - [20].

D'autres explications de l'étymologie du nom de la ville, qui confondent des faits historiques avec le fait avant tout linguistique que représente le toponyme, sans toujours tenir compte des formes anciennes citées ci-dessus, ont été proposées par la suite par des érudits.

Ainsi, pour Garnesson, le nom de la ville serait issu du nom d'un officier romain, appelé Sparcus ou Sparnacus, venu s'y implanter après la guerre des Goths[21]. Selon Portelet[20], Sparnacum dériverait de sperno, spernĕre, « dédaigner », en raison de la calomnie et la médisance portée par les habitants de la ville[22]. Une autre interprétation fait référence à Aquæ-Perennes[Note 2] qui serait devenu Aixperne[Note 3] - [23] puis Épernay. Au XIXe siècle éclot l’idée qu’Épernay proviendrait d’Ay, tout comme Avenay, selon la formule « Avant Aÿ ! Aÿ ! Après Aÿ »[24].

Les linguistes et les toponymistes modernes analysent Épernay sur la base des formes anciennes et en fonction des règles de la phonétique historique. Ils considèrent les formes primitives Sparnacus, Sparnacum, comme un composé de deux éléments gaulois bien attestés sparno « épine » et le suffixe de localisation -aco(n), issu du celtique *-ako(n), généralement latinisé en -acum, d'où la signification globale de « lieu planté d’épines »[25] - [26] - [24]. En outre, l'homonymie avec d'autres Épernay, comme Épernay-sous-Gevrey (Côte-d'Or, Spernaco 830) renforce cette hypothèse. On rapproche également le vieux breton, le cornique spern « épine », les toponymes bretons du type Spernec « lieu planté d'épines »[27], par exemple : Spernec à Groix ou Le Spernec à Sarzeau, qui remontent également à *Sparnāko(n)[Note 4].

L'équivalent gallo-roman est du type *SPINETU, basé sur le latin spina « épine » qui a évolué vers le français Épinay, toponyme encore plus commun.

Histoire

Origine

Il n’a pas été retrouvé de documents concernant la fondation de la ville, mais on sait qu’à l’époque gallo-romaine, la Marne sert de délimitation entre la Gaule Celtique et la Gaule belgique. Épernay, étant sur la rive gauche, appartient à la Gaule Celtique[28]. Elle apparaît dans certains écrits à partir du Ve siècle[28], date généralement considérée comme celle de la fondation de la ville. Il est généralement admis que la fondation d'Épernay date de 418[29] l'endroit étant déjà considérable en 445. Il semble pourtant que la fondation d’Épernay soit antérieure à l’installation des tanneurs comme le veut la légende. Des tombes datant du Ve siècle av. J.-C. y ont été retrouvées, notamment rue de Bernon[28].

Après les invasions germaniques, la ville passe sous la domination des Francs et c'est Euloge, un officier de Clovis, qui se la voit attribuer[28]. Il est, selon la tradition, le premier seigneur d’Épernay[30]. Euloge se rend coupable d’un crime pour lequel Clovis le condamne à mort. C’est alors qu’il demande l'aide de saint Remi, qui réussit à convaincre le roi de Francs de le gracier. La légende raconte que pour remercier l’évêque de Reims, Euloge lui cède la ville. Remi, qui refuse ce don, achète la cité pour 5 000 livres d'argent[23] - [31]. Il semblerait néanmoins qu’en réalité Remi désirait posséder le château d’Épernay et qu’Euloge ne put lui refuser[23]. Saint Remi confirmera dans son testament l’appropriation d’Épernay à l’Église de Reims[20].

La position de la ville sur les bords de Marne fait qu’elle s’est souvent trouvée prise dans des batailles :

- En 533, Childebert Ier, roi de Paris, prend la ville et fait passer tous les habitants au fil de l’épée.

- En 562, Chilpéric Ier l’assiège, et à partir de 565, exige des impôts si importants sur les vignes pour financer ses guerres incessantes que les habitants préfèrent fuir en abandonnant leurs terres[32].

- En 593[33], c'est Frédégonde qui la fait piller.

- En 720 puis en 765, la région souffre des guerres de Charles Martel[34] qui investit la ville en 765[35].

Épernay fut restituée à l’Église de Reims en 846, à la sollicitation de l’archevêque Hincmar[20].

Bas Moyen Âge

En 1024, la ville entre dans le domaine des comtes de Champagne à la suite d'un traité entre l’archevêque de Reims Eble de Roucy et Eudes II, comte de Champagne[36]. Elle reste sous leur influence jusqu’en 1284 où Jeanne Ire de Navarre, dernière comtesse de Champagne, épouse le roi Philippe IV le Bel, lui apportant la seigneurie d’Épernay[37]. Durant cette période, le comte Eudes II fait reconstruire le château, à proximité du Cubry[36].

Vers 1145, Hermentorix, un riche habitant de la ville, finance la construction d’un premier hôpital alors appelé « léproserie » ou « maladrerie », bien que l’on n’y soignât pas seulement la lèpre[38]. En 1166, Henri le Large, comte de Champagne, établit en franchise la « foire de la Madeleine »[39]. En 1205, le pape Innocent III rappelle par une bulle que les comtes de Champagne sont les vassaux de l'archevêque de Reims, pour Épernay, Fismes, Châtillon-sur-Marne, Vertus, et Vitry-en-Perthois Quant au comte Thibault IV, il accorde à la ville une charte communale en 1231[40] ainsi que le droit d’organiser une compagnie d’archers[37] qui a par la suite donné son nom à la rue des Archers[41]. En 1229, la ville est incendiée lors du conflit qui oppose le comte Thibault IV et Hugues de Lusignan au sujet des droits revendiquées par Alix, reine de Chypre au comté de Champagne[42]. Lors de la guerre de Cent Ans, Épernay est plusieurs fois pillée : par Édouard III d'Angleterre en 1359, puis par le fils de celui-ci en 1366[40].

Bien que revenue à la Couronne, la ville change encore de mains en 1388 quand le roi Charles VI donne la seigneurie d’Épernay à son frère, Louis d’Orléans[37]. Son souvenir subsiste dans les noms de certains lieux-dits et bois environnants, comme l’étang d'Orléans ou la forêt d'Enghien, du nom de sa maîtresse Mariette d'Enghien[40]. En 1398, Louis Ier d’Orléans, comte de Château-Thierry, de Vertus et seigneur de nombreux lieux dont Épernay, y reçoit le roi des Romains Venceslas[43].

Du XVe siècle à la Révolution française

Charles VI en fera cadeau à son frère Louis Ier d'Orléans. Son fils Charles en hérite mais étant prisonniers en Angleterre pendant vingt-cinq ans la donne à son frère Jean et en 1467 elle revient à Charles de Valois-Angoûlème puis en 1496 à François. En 1508, François y institue la Compagnie des chevaliers de l'arquebuse, alors que règne Louis XII, elle est constituée de notables sparnaciens afin de leur permettre de s'exercer à utiliser cette arme, alors nouvelle, pour défendre la commune. Cette compagnie laisse son nom à la rue de l'Arquebuse[44]. Sacré roi, la seigneurie d'Épernay est donnée à Louise de Savoie en 1515 ; elle fait bâtir de nouvelles fortifications car son fils est en guerre contre Charles Quint et la ville est une porte d'entrée en France, ces constructions obligent à détourner le cours du ruisseau Le Cubry de son lit originel vers celui qu'il a encore aujourd'hui, mais il sert ainsi à baigner les remparts. Elle fait aussi paver la rue centrale, de Châlons à Paris, en 1522 fit confirmer par édit royal trois foires franches à la mi-carême, la Sainte-Croix et la Toussaint[45].

Louise de Savoie meurt en 1532 et la ville se trouve réunie à la couronne jusqu'en 1536, qui la donne en usufruit à Claude de Lorraine, duc de Guise. Celui-ci meurt en 1550 et la ville revient en usufruit à Pierre Strozzi qui meurt en 1558 ; elle passe alors à Philippe Strozi, puis Diane de Castro, François de Montmorency[46].

Malgré la protection de ces remparts et arquebusiers, la ville subit les ravages des guerres[20]. Ainsi en , François Ier, alors en guerre contre Charles Quint, fera incendier la ville pour retarder la marche de ce dernier qui, après avoir brûlé Vitry-en-Perthois, essaye de prendre Épernay pour menacer Paris. Pierre de Ronsard fait allusion à ces faits militaires dans L'Hymne de Henri II[Note 5] :

Car tu es bien adroit, et de vaillant courage :

Tesmoing est de ton cœur cette jeune fureur

Dont tu voulus pres Marne assaillir l’Empereur,

Lequel ayant passé les bornes de la Meuse

Menassoit ton Paris, ta grand’ Cité fameuse

En 1591, la ville tombe aux mains du baron de Rosne ; Henri IV décide alors de la reprendre et le maréchal de Biron, fidèle du roi, meurt lors du siège de la ville, le [47]. La ville est finalement reprise par Henri IV, le .

Le , le prince de Condé s'empare de la ville. Il l'obtient finalement par traité en 1616. Il cède la ville à Henri II d'Orléans-Longueville, comte de Saint-Pol, qui la conserve jusqu'à sa mort en 1631.

Étant sur le trajet de nombreuses invasions, la ville a longtemps et régulièrement servi de garnison. C'est ainsi qu'en 1629, fatigués de loger des troupes en raison des incessantes guerres prenant Épernay à partie, les habitants de la ville jettent de nombreux cavaliers du régiment Saint-Simon[Note 6] dans les puits publics ; la commune dut verser une amende sur 80 ans en réparation.

En 1634, c'est la révolte nobiliaire contre Richelieu, menée par le comte de Soissons, qui s'empare d'Épernay[20]. En 1635, Louis XIII se présente devant la ville et la somme de se rendre, ce qu'elle fait le . À la fin de l'année, c'est la peste qui frappe la ville et la laisse ruinée.

Sous la minorité de Louis XIV, en 1646, Épernay et d'autres domaines tels Château-Thierry ou Évreux sont échangés au duc de Bouillon avec Sedan, Rocroi et Raucourt, afin de conforter les marches du Nord-Est. La ville demeure aux mains des ducs de Bouillon jusqu'en 1789. Cette période de calme relatif, pendant laquelle Hercule-Meriadec, prince de Rohan-Soubise est gouverneur de Champagne, permet des aménagements et des évolutions techniques[20]. Ainsi en 1725, des travaux sont entrepris pour ouvrir la montagne de Mardeuil et y faire passer la route de Châlons-sur-Marne à Paris. En 1750, les rues de la ville sont pavées pour la première fois et en 1790, Thomas-Isidore Paroissien établit la première imprimerie de la ville.

De la Révolution française à nos jours

Lors de la Révolution, l'histoire de France se confond avec celle d'Épernay quand le , Louis XVI, arrêté lors de sa tentative d'évasion à Varennes-en-Argonne, fait une halte dans la ville sur le trajet du retour à Paris. La famille royale descend à l'hôtel de Rohan où elle prend un dîner et reste environ une heure avant de poursuivre sa route vers Dormans. Trois Sparnaciens sont victimes de dénonciations révolutionnaires pendant la Terreur. La fin du siècle est cependant calme et permet de nouveaux aménagements à la ville[20].

Le , la municipalité arrête les dispositions concernant la bibliothèque de la ville dont notamment, pour la première fois, son caractère public. En 1806, une compagnie de sapeurs-pompiers est créée.

Lors de la Campagne de France la ville subit les ravages des armées coalisées[48]. Après la chute de l'Empire, Épernay s'installe dans une période d'accalmie qui lui permet de se consacrer à son organisation (en 1837, les rues de la ville sont nommées et ses habitations numérotées) et ses équipements[20]. Le , c'est l'éclairage public au gaz qui est installé. La section Meaux - Épernay de la ligne ferroviaire Paris-Strasbourg est inaugurée le par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, futur empereur. La totalité de la ligne est ouverte le . En 1849, une épidémie de choléra pousse à agrandir le cimetière. Cinq ans plus tard, la ligne ferroviaire Épernay - Reims est mise en service.

Avec la guerre de 1870, le territoire est occupé par les Prussiens le et de multiples contraintes sont mises en place comme la suppression de la chasse. Entre-temps, la ligne de chemin de fer entre Épernay et Romilly-sur-Seine est inaugurée. Le marque la fin de l'occupation[49].

Malgré ces tourments, la ville s'agrandit et, en 1900, est construite la première usine électrique, modernisée en 1912 pour fournir le courant alternatif ; elle n'est plus suffisante pour la demande dès 1934[50].

En 1878, le 26e bataillon de chasseurs quitte la ville. Pourtant, la ville réclame rapidement une nouvelle présence militaire pour la protéger mais malgré son insistance, le 31e régiment de dragons ne s'installe que le sur des terrains au lieu-dit les Terres Rouges. En 1907, c'est le 9e régiment de dragons qui s'installe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Se sont ensuite succédé le 8e bataillon de chasseurs portés, une unité d'artillerie spéciale (7e régiment d'artillerie), deux régiments de génie (34e régiment du génie puis après la dissolution de celui-ci, le 13e régiment du génie) avant que les terrains ne soient attribués à la communauté de communes du fait de la compression des effectifs militaires[51].

Le la ville est reliée à Montmirail par le train des C.B.R, puis à Ambonnay le pour pouvoir aller à Reims ou Châlons.

Au XXe siècle, Épernay est durement touchée par les deux guerres mondiales.

Lors de la Première Guerre mondiale, la ville est détruite aux deux-tiers. Elle est occupée, pendant la retraite de la Marne, du 4 au par l'armée allemande qui fait sauter le pont de la Marne lors de sa retraite[52]. Le au matin, le maire, Maurice Pol Roger, est pris en otage et emmené en voiture jusqu'à Cuis pour être interrogé sur la disparition de parlementaires allemands. Il est finalement libéré dans la soirée et regagne sa mairie à pied[53].

Elle devient par la suite une ville d'arrière-front, le front s'étant stabilisé de fin 1914 à mai 1918 vers Reims, à 35 km au nord. À ce titre, elle est un point de passage des troupes qui y stationnent en grand nombre ; ainsi Épernay devient un important centre hospitalier. Sa proximité avec le front lui fait subir de nombreux bombardements, surtout à partir de 1917, et lui fait craindre de tomber aux mains ennemies lors de l'offensive allemande de mai 1918.

_33.jpg.webp)

Le , l'armée allemande du général von Boehn passe l'Aisne puis la Vesle et pénètre dans le Tardenois. Du 2 au Épernay est bombardée par l'artillerie et l'aviation[54] puis à nouveau du 14 au [54]. Les bombardements de juillet détruisent une grande partie de la rue du Commerce (actuelle avenue de Champagne) : les bâtiments des maisons de champagne Chanoine Frères, Mercier, Moët & Chandon et Raoul Chandon sont ravagés[55]. La rue du Paulmier et l'église Notre-Dame sont également gravement endommagées.

Entre 1916 et 1918, ce sont 1 422 obus ou bombes qui tombent sur la ville, tuant 63 Sparnaciens et en blessant 84 autres[56].

Le une nouvelle offensive allemande débute de Bligny à Château-Thierry et de Massiges au fort de la Pompelle avec comme objectif principal Épernay et Montmirail qui doivent être pris dès le début. Les troupes de von Boehn parviennent à franchir la Marne et un engagement meurtrier a lieu vers Montvoisin, sur la commune d'Œuilly. Attaquées sur le flanc par les troupes du général Mitry, les troupes de von Boehn repassent la Marne et reculent, dégageant ainsi Épernay définitivement.

.svg.png.webp)

La ville est décorée de la Croix de guerre le , par le président de la République Raymond Poincaré, pour sa résistance aux souffrances de la guerre. Il en profite pour inaugurer le nouvel hôtel de ville, ancien hôtel Auban-Moët[58].

Lors de la Seconde Guerre mondiale, Épernay est évacuée le à l'aide de convois ferroviaires. Elle subit l'arrivée des nazis à partir du dans une ville morte où seuls quelques rares habitants ont demeuré malgré les mises en garde. La prise fût sans bombardement massif, à l'exception du pont routier sur la Marne rapidement remplacé par un pont de bois[59].

Épernay est libérée le [60] par la 7th Armored Division, conduite par le général Silvester, de la 3e armée du général Patton[55]. Lors de cette guerre, la ville déplore la perte de 34 fusillés, 88 déportés morts dans les camps et 137 victimes diverses[59] et décorée de la Croix de guerre 1939-1945[61].

Histoire vinicole

« Épernay, c’est la ville du vin de Champagne. Rien de plus, rien de moins. »

— Victor Hugo, Le Rhin, 21 juillet 1842.

L'histoire d'Épernay est étroitement liée à celle du vin de Champagne. Son vin est connu dès l'époque gallo-romaine sous l'appellation « vin de rivière ». Cependant cette économie fondée sur la vigne est régulièrement et durement frappée lorsque les récoltes ne permettent pas de vendre le vin pour acheter des denrées alimentaires. En 1698, la ville est frappée par la famine[20], puis en 1709 et 1740, à la suite de gelées en mai. En 1725, la pluie qui débute en avril et ne cesse presque pas pendant dix mois cause d'importants dégâts outre la disette ; en 1816, le mauvais temps et les inondations empêchent les récoltes.

En 1730, les frères Chanoine fondent la première maison de champagne de la ville, un an après Ruinart à Reims[62]. En 1778, dans son Almanach général des marchands, négociants, armateurs et fabricants de la France et de l'Europe, l'éditeur parisien Grangé recense parmi les principaux négociants en vin de la ville « Marc, Germon (veuve), De Parté (l'aîné), Gillet, Dautez, Lochet du Chênet, Lochet de Vaudidon, Moette l'aîné, Villème », ce qui fait sept maisons de champagne importantes[63]. Cette production donne un fort essor économique à Épernay. De nombreux hôtels particuliers abritant les grandes maisons de champagne sont construits entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, dotant la ville d'un patrimoine riche[64].

En 1911 se déclenche la révolte des « Cossiers »[Note 7]. Les vignerons durement touchés par les ravages du phylloxéra et les fluctuations du marché assistent impuissants à l'importation frauduleuse par les négociants de vins venus d'autres régions. Des mesures complémentaires pour lutter contre cette fraude tardent à se mettre en place. Dans une région où la vigne est une activité essentielle, la crise mobilise les populations. Le , les vignerons se révoltent contre les négociants, le vignoble de la vallée de la Marne est en état de siège. La crise ne s'arrête qu'après l'occupation militaire de la région et une forte répression[65]. Le 31e régiment de dragons, en garnison à Épernay, et des éléments de renfort de quatre autres régiments, dont un bataillon des 132e et 106e régiments d'infanterie de ligne, interdisent l'accès d'Épernay et, montant la garde à la gare et chez des négociants, se répartissent entre Ay, Cumières, Damery, Hautvillers et Venteuil[66].

Urbanisme

Typologie

Épernay est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [67] - [68] - [69]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Épernay, une agglomération intra-départementale regroupant 7 communes[70] et 29 935 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[71] - [72].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Épernay, dont elle est la commune-centre[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 45 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[73] - [74].

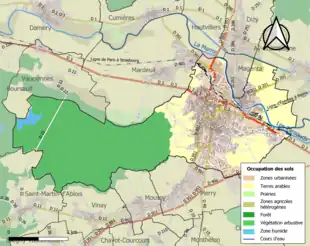

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (45,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (45,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (45,7 %), zones urbanisées (21,5 %), cultures permanentes (16,3 %), terres arables (7,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (7 %), eaux continentales[Note 10] (1,1 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,6 %), zones agricoles hétérogènes (0,6 %)[75].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[76].

Logement

En 1999, Épernay comptait 12 310 logements dont 1 132 vacants ; près d'un tiers des habitations possédaient trois pièces (27,2 %), ou quatre pièces (24,7 %), puis deux pièces (18,3 %). Les petits et grands logements restaient minoritaires (studios : 5,4 % ; logements de six pièces ou plus : 8,2 %)[77] La majorité de ces logements, soit 9 623 habitations, ont été édifiés antérieurement à 1974[78]. Ces logements étaient à 89,3 % des résidences principales, réparties à 37,7 % de logements individuels et à 62,1 % de logements collectifs[79]. Ces résidences principales étaient d'un bon niveau d'équipements puisque 47,8 % d'entre elles possédaient un garage, un box ou un emplacement de parking et seules 1,2 % d'entre elles ne possédaient ni baignoire, ni douche[79]. 37,4 % des habitants étaient propriétaires de leur logement, contre 59,9 % qui étaient locataires. Le taux de logement social était de 34,2 %[80].

La ville possède trois offices HLM (Plurihabitat-Le Toit champenois ; Les Logements de Champagne ; Office public d’aménagement et de construction de la Marne).

Du fait de son potentiel touristique, la ville propose une dizaine d'hôtels, plusieurs chambres d'hôtes, une borne pour camping-car et un camping municipal[81] (allée de Cumières).

La ville est aussi dotée de structures pour les cas d'urgence. Ainsi, la délégation locale de la Croix-Rouge est dotée d'un centre d'hébergement d'urgence (CHU) pouvant accueillir cinquante personnes en cas de plan d'urgence. L'accueil Saint-Vincent-de-Paul (ASVP) possède un hébergement d'urgence pour les hommes de passage ou sans domicile fixe (seulement la nuit, quatorze places) et un hébergement d'urgence pour les femmes seules ou avec enfants, en attente d'une solution de relogement (quatorze places).

Quartiers

Épernay se répartit en vingt-deux quartiers. Selon les nouvelles normes du comité interministériel des villes de [82], la ville compte trois quartiers en catégorie 1 ou qualifiés de « très prioritaires » (Bernon, Bernon Village et Beausoleil), deux en catégorie 2 ou qualifiés de « prioritaires » (Vignes Blanches, Terres Rouges), deux en catégorie 3 ou qualifiés de « moyennement prioritaires » (Fort Chabrol, Résidence Les Forges). Tous ces quartiers se situent au sud-est de la ville, sauf Fort Chabrol au nord-ouest.

Le quartier Bernon, construit entre 1968 et 1972, et classé Zone de redynamisation urbaine (ZRU), est certifié comme le plus important des quartiers sparnaciens, mais aussi le plus défavorisé. En effet, ses logements sont inadaptés à sa population largement issue de l'immigration et relativement jeune[Note 11] - [82]. Le quartier présenté également un manque d'espaces public, plus de 400 logements inoccupés en 2004 et un taux de chômage important. Pour y remédier, la municipalité procède a une réhabilitation via une opération de rénovation urbaine (Horizon Bernon jusqu'en 2013)[83] - [84].

Beausoleil, caractérisé comme un lieu précaire, de niveau scolaire faible et de sédentarisation des gens du voyage, figure dans le classement des zones urbaines sensibles. Deux autres quartiers sont situés hors ZUS mais présentent des signes nécessitant une approche préventive : le quartier de Fort Chabrol qui se distingue par une forte présence de familles monoparentales et la résidence Les Forges, marquée par d’importants conflits de voisinage[82].

Division de la ville

Dès la fin du XVIe siècle, Épernay compte trois faubourgs : le faubourg Saint-Thibault, sur la route de Sézanne, le faubourg de la Porte-Lucas, sur la route de Paris, et le faubourg de la Folie, sur la route de Châlons[85]. La ville s'agrandit progressivement, s'enrichissant de nouveaux quartiers.

En 1965, le quartier de La Villa, ancienne dépendance d'Aÿ, devient Épernay-Rive Droite[8]. Entre 1968 et 1972, au sud-est de la ville est construit le quartier de Bernon, situé sur la butte-témoin homonyme (208 m d'altitude) à deux kilomètres du centre-ville, pour répondre aux besoins de logements de l'époque ; il compte pour 40 % du parc social de la ville[86]. En 2007, la ville compte 22 comités de quartier, regroupés dans un conseil de quartier.

Politique et administration

Après la Révolution, la ville devient le chef-lieu du canton et du district d’Épernay. En 1800, elle devient la sous-préfecture de l’arrondissement d'Épernay. En 1973, le canton d’Épernay est divisé en deux[87].

Tendances politiques et résultats

La ville fait partie de la sixième circonscription de la Marne. Depuis les élections législatives françaises de 2007, le député de cette circonscription est Philippe Martin, et son suppléant Claude Gobillard.

Politiquement, Épernay est une ville plutôt orientée centre-droit, les électeurs ayant continuellement renouvelé leur soutien aux majorités municipales centre-droit depuis 1983.

À l'élection présidentielle de 2002, le premier tour a vu arriver en tête Jacques Chirac avec 19,45 % des suffrages exprimés, puis Jean-Marie Le Pen avec 17,16 %, suivi de Lionel Jospin avec 15,8 %, Arlette Laguiller avec 8,15 %, François Bayrou avec 7,77 %, Noël Mamère avec 5,34 %, Robert Hue avec 5,04 %, les autres candidats ne dépassant pas le seuil de 5 %[88]. Au second tour, les électeurs ont voté à 82,08 % des suffrages exprimés pour Jacques Chirac contre 17,92 % pour Jean-Marie Le Pen avec un taux d'abstention de 29,83 %, résultat assez proche des tendances nationales (respectivement 82,21 % et 17,79 % ; abstention 20,29 %)[88].

Au référendum sur le traité constitutionnel pour l'Europe du , les Sparnaciens ont voté « Non » à 56,89 % contre 43,11 % de « Oui » avec un taux d’abstention de 41,81 % (France entière : « Non » à 54,67 % ; « Oui » à 45,33 %)[89].

À l'élection présidentielle de 2007, le premier tour a vu arriver en tête Nicolas Sarkozy avec 29,42 % des suffrages exprimés, puis Ségolène Royal avec 25,30 %, suivi de François Bayrou avec 17,77 % puis Jean-Marie Le Pen avec 12,62 %, Olivier Besancenot avec 5,19 %, les autres candidats ne dépassant pas le seuil de 5 %[90]. Au second tour, les électeurs ont voté à 51,34 % pour Nicolas Sarkozy contre 48,66 % pour Ségolène Royal avec un taux d'abstention de 24,61 %[90].

Administration municipale

Épernay appartient à la Communauté de communes Épernay-Pays de Champagne, structure intercommunale composée de 16 communes et qui totalise 35 818 habitants en 2008[91].

De par sa taille, la commune dispose d'un conseil municipal de trente-cinq membres (article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales[92]). À l'issue des élections municipales de 2008, Franck Leroy (DVD) a été réélu maire d'Épernay avec 53,14 % des suffrages[93].

En 2012, le budget principal de la ville est estimé à 23 190 000 € pour les dépenses d’investissement et à 44 252 000 € pour les dépenses de fonctionnement avec priorité sur la cohésion sociale. Les investissements de renouvellement se poursuivront dans les quartiers et rues principales de la ville comme à la place des Arcades. La commune consacrera aussi 3 900 000 € dans le cadre de la construction de la maison de la vie associative et de la réhabilitation du site Paul-Bert[94].

Liste des maires

Depuis 1945, six maires se sont succédé à Épernay :

Politique de développement durable

La ville s'investit dans le développement durable via une politique visant à privilégier le cadre de vie. Ainsi, les bus de la commune (Mouvéo) roulent au diester depuis 1994[97].

Épernay s'engage aussi dans la propreté avec un programme de lutte contre les déjections canines[98].

Enfin Épernay pratique le tri sélectif des déchets et met deux déchetteries — gratuitement dans la limite d'1 m3 par jour — à disposition des particuliers (déchetterie de Chouilly, déchetterie de Magenta)[98]. Fin juin 2007, la commune avec sa Communauté de communes a inauguré la station d'épuration communale qui est la première en Europe à utiliser la technique de l'oxydation par voie humide (OVH)[99].

Pour continuer son action dans le sens de la préservation de l'environnement, la municipalité affirme désirer se doter d'une Charte d'écoresponsabilité[100] et d'un Agenda 21 qui viserait à mettre en œuvre un programme d'actions pour améliorer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer l'attractivité du territoire. La réalisation a vu son lancement en [101].

La commune est le 36e signataire de la Charte régionale de développement de la qualité environnementale des bâtiments[102].

Instances judiciaires et administratives

La ville d'Épernay est le siège du conseil de la communauté de communes Épernay-Pays de Champagne. Elle abrite de nombreuses administrations et services publics sur son territoire : bureaux de poste, centre des impôts, trésorerie principale, pôle emploi, sécurité sociale (CPAM), caisse d'allocations familiales (CAF), etc. La municipalité dispose d'une caserne de sapeurs-pompiers, d'une police municipale et d'un SAMU[103].

Pour les juridictions, Épernay possède un conseil de prud'homme. Son tribunal de commerce a fusionné avec celui de Reims et son tribunal d'instance avec celui de Châlons-en-Champagne[104]. Elle dépend du tribunal de grande instance et du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de la cour d'appel de Reims et de la Cour administrative d'appel de Nancy[105].

Jumelages

| Ville | Pays | Période | ||

|---|---|---|---|---|

| Clevedon[106] - [107] | Royaume-Uni | depuis | ||

| Ettlingen[106] - [107] | Allemagne | depuis | ||

| Fada N’Gourma[106] - [107] | Burkina Faso | depuis | ||

| Middelkerke[106] - [107] | Belgique | depuis | ||

| Montespertoli[108] - [107] | Italie | depuis | ||

Population et société

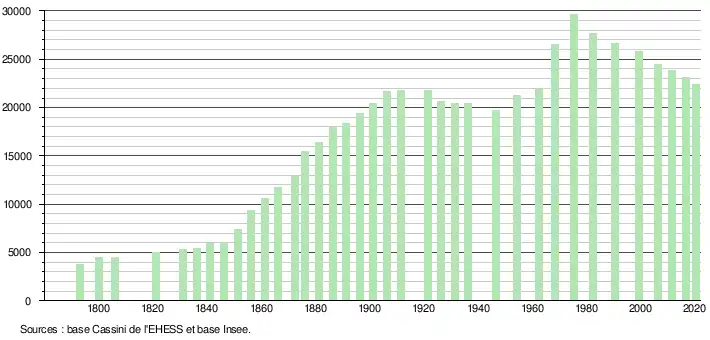

Évolution démographique

Épernay a connu une croissance démographique progressive et régulière accompagnant son urbanisation. Le maximum de la population a été atteint en 1975 avec 29 677 habitants. Mais depuis les années 1970, elle baisse lentement à l'image de sa région où même si les naissances restent plus nombreuses que les décès, il existe un important déficit migratoire dû au départ des jeunes adultes qui quittent une région considérée comme peu attractive de par son climat et son contexte économique peu favorable[109].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[110] - [Note 12].

En 2020, la commune comptait 22 362 habitants[Note 13], en diminution de 3,51 % par rapport à 2014 (Marne : −0,73 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 35,3 %, soit en dessous de la moyenne départementale (36,9 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 27,7 % la même année, alors qu'il est de 25,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 10 437 hommes pour 11 893 femmes, soit un taux de 53,26 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,6 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Immigration

Épernay compte 94,5 % de Français, dont 91,9 % de naissance et 2,6 % par acquisition, pour 5,5 % d'étrangers[115]. Comme dans le reste de la région, parmi les immigrés, ce sont les Portugais qui forment le contingent le plus important, représentant 1,9 % de la population de la ville, suivis des Marocains (1,1 % de la population) mais la ville se démarque par la communauté turque (0,8 % de la population) qui se place en 3e position.

Activité et niveau scolaire

Le taux de chômage est de 6,6 % à la dernière estimation de 2005, soit 2 970 personnes[116]. 79 % des actifs de la commune sont salariés et plus de 60 % d'entre eux sont en contrat à durée indéterminée[117]. La population non scolarisée de 15 ans ou plus est majoritairement sous-qualifiée (24 % sans diplôme et 25,7 % titulaire d'un CAP ou un BEP) ; 23,7 % d'entre eux disposent d'un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat[118].

Services publics

Épernay abrite plusieurs administrations et services publics sur son territoire : deux bureaux de poste, un centre des impôts, une trésorerie principale, une agence de l’ANPE, un accueil ASSEDIC, une antenne de la Sécurité sociale, une antenne caisse d'allocations familiales (CAF) ; un Centre communal d'action sociale (CCAS) ; un service Mairie-accueil (inscription scolaire, cantine scolaire, études du soir, état civil, etc.) ; un Point accueil multiservices (regroupement des services de la ville, de La Poste, de EDF, de GDF, de assurance maladie) ; etc.

Un Consulat honoraire des Pays-Bas (avenue de Champagne) est installé à Épernay.

Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) possède son siège à Épernay ; il a notamment pour rôle de gérer l'appellation d'origine contrôlée du champagne[119]. Le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV) est aussi installé à Épernay[120]

Sécurité

Épernay regroupe une caserne de sapeurs-pompiers d'un effectif de 54 pompiers professionnels[121], un commissariat de police, une gendarmerie et une police municipale.

La ville, pour s'investir dans la lutte contre l'insécurité routière, s'est équipée, en 2003, d'un radar eurolaser de type jumelles[122]. Le taux de criminalité de la circonscription de police d'Épernay était de 59,71 actes pour 1 000 habitants (crimes et délits, chiffres 2005) ce qui en fait le plus faible de la région Champagne-Ardenne derrière Chaumont (56,34 ‰), très largement inférieur aux moyennes nationale (83 ‰) et régionale (76,89 ‰). Le taux de résolution des affaires par les services de police était la même année de 43,04 ‰, le plus élevé de la région[123].

Petite enfance

Épernay possède divers équipements destinés à la petite enfance :

- deux crèches collectives : crèche Tom Pouce, crèche Thiercelin ;

- une crèche familiale ;

- trois haltes garderie : les P’tits bouchons, la Piraterie et la Baleine bleue ;

- la Passerelle : un lieu d’accueil parents/enfants.

Enseignement

La ville d’Épernay relève de l’académie de Reims[124], située dans la zone B pour les vacances scolaires.

La commune d’Épernay compte en 2012 onze écoles maternelles[125], parmi elles deux sont privées : Saint-Charles et Sainte-Marie. Les neuf autres sont publiques : Belle-Noue, Crayère, Louise-de-Savoie (anciennement Docteur-Verron[126]), Fontaine-les-Bergers, Horticulture, Jancelins, Langevin, Pré-aux-Coudes-Rive-droite et Saintonge.

La ville accueille également dix écoles élémentaires[127] : Bachelin, Belle-Noue, Chaude-Ruelle, Crayère, Jean-Jacques-Rousseau-Marx-Dormoy, Jean-Jaurès, Vignes-Blanches, Sainte-Marie, Saint-Charles ; ces deux dernières sont des établissements privés.

Il y a quatre collèges sparnaciens[128] : Côte-Legris, Jean-Monnet, Terres-Rouges et Notre-Dame - Saint-Victor. Parmi les quatre lycées de la ville[129], on trouve deux lycées uniquement d'enseignement général : Léon-Bourgeois et Notre-Dame-Saint-Victor. Le lycée Godart-Roger est un lycée général, technologique et professionnel. Sainte-Marie est un lycée professionnel privé. Depuis la rentrée 2012, les lycées Godart-Roger et Léon-Bourgeois collaborent pour améliorer leur offre de formations[130]. À la rentrée 2013-2014, les deux établissements fusionnent et deviennent le lycée Stéphane-Hessel[131].

Manifestations culturelles et festivités

De par la richesse et la diversité de son tissu associatif et culturel, de nombreuses activités ou animations sont régulièrement organisées tout au long de l'année.

Certaines possèdent un caractère récurrent comme :

- Méli’Môme, un festival consacré au jeune public ;

- le concours de cordes consacré à la musique classique ;

- la Saint-Vincent, 22 janvier, fête du Saint-Patron des vignerons avec un défilé en costume champenois dans la ville ;

- le festival Musiques d'été de fin juin à fin août (11e édition en 2006), un festival musical allant du jazz au classique en passant par du pop rock, du reggae et des musiques du monde qui se tient dans divers lieux de la ville ;

- Les Nuits de l'Avenue de Champagne de mi-juillet à début septembre, avec spectacles organisés par une maison de champagne ;

- la fête foraine, qui a lieu le samedi le plus proche du ;

- Le festival Habits de Lumière[132], organisé par la ville, pour célébrer son patrimoine gastronomique et culturel.

Santé

Épernay abrite le Centre Hospitalier Auban-Moët avec 541 lits, la clinique d'Épernay avec 100 lits et la maison Sainte-Marthe, un établissement hospitalier de soins de suite et de rééducation avec 51 lits.

On y trouve aussi un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) et un centre d'action médico-sociale précoce (tous deux, rue Chocatelle), ainsi qu'un centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes (CAST - avenue Foch), un hôpital de jour dit Winnicot (avenue Jean-Jaurès) et un centre d'accueil thérapeutique pour enfants et adolescents (rue des Petits-Prés).

En 2007, la commune compte deux cabinets de radiologie, trois laboratoires d'analyses médicales, une quinzaine de médecins généralistes et treize pharmacies.

La ville dispose de plusieurs établissements publics (Résidence Le Cèdre, Résidence Le Hameau Champenois, Logement-foyer André-Chenier) et privés (Résidence Les Trois-Roses[133]) d'hébergement pour personnes âgées valides.

Clubs sportifs

Épernay compte 85 associations sportives dans une quarantaine de disciplines. Plusieurs clubs se placent à un bon niveau régional ou national comme :

- le racing Club Épernay Champagne (football),

- le Rugby Épernay Champagne,

- le water-polo club Épernay Champagne,

- le racing club Épernay handball (équipe masculine et féminine),

- le racing club Épernay volley,

- le ping-pong club d'Épernay

- le karaté club d'Épernay

- les Sparnariders rollers hockey

Équipements sportifs

La ville compte de nombreux équipements sportifs[134] :

- une salle omnisports (le Hall des Sports Pierre-Gaspard, anciennement appelé COMEP),

- huit gymnases,

- cinq salles de sport,

- un dojo,

- deux terrains de tennis (sept courts),

- trois stades,

- une base nautique,

- un boulodrome,

- deux piscines : Bulléo à Épernay même, et Neptune à Blancs-Coteaux,

- un skate-parc

- un parcours de santé sur les bords de la Marne.

Événements sportifs

Épernay organise chaque année de nombreux événements sportifs d'importance nationale ou internationale. Ainsi, la ville a déjà accueilli le Tour de France quatre fois en 1963[135], 2002[136] , 2010[137] et 2019 ou le français Julian Alaphilippe s'est emparé de la victoire d'étape et du maillot jaune de leader à l'issue d'un raid en solitaire de 15 kilomètres, maillot qu'il conservera quatorze jours durant, jusqu'à le perdre dans les pentes du col de l'Iseran. La ville organise aussi plusieurs événements de manière régulière. Le Rallye des Vins de Champagne, une compétition comptant pour la Coupe de France des rallyes de première division, se tient depuis 1997 au cours d'un week-end du mois de mars ou du mois d'avril[138]. Le Defil'mania, un grand rassemblement d'environ 2 000 motos qui défilent dans la ville, se tient depuis 1988 le soir du [139]. Le Champ'kart est une course de karting pour une compétition régionale qui se tient fin juillet, et pour laquelle l'esplanade Charles-de-Gaulle est transformée en circuit. Le Raid Épernay-Champagne est un challenge multi-sports (VTT, canoë, le run & bike, marche, etc) qui se tient fin août depuis 2000[140]. Le rassemblement bisannuel Épernay fête ses sports, qui se tient depuis 2000 fin septembre et permet aux associations sportives de se faire connaître ou de faire découvrir leur sport[141]. Par ailleurs, en 1993, Épernay a accueilli le challenge d'Europe, l'un des seuls tournois de snooker professionnel jamais organisé en France.

Presse

L’actualité de la ville est couverte par plusieurs titres de la presse écrite. Le quotidien régional L’Union met en place une édition Épernay[142]. L’hebdomadaire gratuit L'hebdo du vendredi possède également une édition sparnacienne[143]. Épernay en poche et Pétille Magazine sont deux magazines mensuels gratuits. Le premier présente les diverses activités culturelles et sportives de la région d’Épernay[144] depuis 2003[145]. Le second traite de l’actualité locale et est édité par la radio locale Bulle FM depuis le mois d’[146]. La commune d’Épernay dispose depuis 2002 de son propre journal municipal intitulé Épernay le journal. Il fournit notamment des informations sur les travaux de voirie, de rénovation de quartier ainsi que sur les événements culturels[147] - [148].

Télévision

Concernant la télévision, France 3 Champagne-Ardenne assure des décrochages régionaux. On la capte sur Épernay grâce à l'Émetteur d'Hautvillers. La ville compte une télévision de proximité depuis 1985, le Télé-Centre Bernon (TCB), qui participe notamment à des actions éducatives et possède un site internet[149].

Radio

Bulle FM est l’unique radio exclusivement sparnacienne. Elle émet sur les ondes d’Épernay depuis le sur la fréquence 92.2[150].

Épernay accueille aussi quelques autres radios (11 nationales, 2 locales/régionales, 2 associatives dont Bulle FM et 5 publiques)[151] :

- 88.3 Jazz Radio[152]

- 89.2 France Musique

- 90.3 Radio FG

- 91.6 RCF Cœur de Champagne

- 92.2 Bulle FM

- 92.6 Skyrock

- 93.4 RTL

- 93.9 NRJ Reims

- 95.7 Nostalgie

- 96.4 Fun Radio

- 96.8 France Inter

- 98.1 Happy FM

- 98.8 France Culture

- 99.9 Radio Classique

- 100.8 RMC

- 101.4 Champagne FM

- 101.9 Europe 1

- 102.6 RFM

- 103.4 France Bleu Champagne-Ardenne

- 105.5 France Info

Lieux de culte

La ville dispose de plusieurs lieux de cultes chrétiens, israélite, musulman et bouddhique.

Culte catholique

Les églises catholiques sont rattachées au diocèse de Châlons-en-Champagne. Toutes sont réparties au sein de la paroisse Saint Rémi d'Épernay qui compte sept églises dans la commune : Notre-Dame (place Mendès-France), Saint-Bernon, Saint-Pierre-Saint-Paul (square Raoul-Chandon), Saint-Vincent des Vignes-Blanches, Saint-Laurent, Sainte-Marthe et la chapelle du Centre hospitalier Auban-Moët[153].

Il y a trois cimetières : le cimetière du Nord (rue Côte-Legris), le cimetière de la villa (rue de l'Égalité), le cimetière israélite.

Culte protestant

La ville compte une église protestante évangélique au 4 avenue Beethoven - (église Vie Nouvelle), anciennement sise 8 rue Pré Bréda. Cette église est membre de la Fédération des Églises du Plein Évangile en Francophonie (FEPEF) et du Conseil national des Évangéliques de France (CNEF) ; elle est constituée en association cultuelle loi 1905[154].

Un autre culte protestant réformé est célébré au temple de l'Église Protestante Unie de Reims-Épernay, 2 rue de la Poterne[155].

Culte musulman

Une mosquée a été ouverte en janvier 2006 dans le quartier Bernon.

Culte israélite

.JPG.webp)

Épernay dispose d'une synagogue construite en 1880 et dotée d'une rosace à l'intérieur de laquelle se trouve l'étoile de David. Cette synagogue remplace la première qui avait ouvert ses portes le .

Il existe également un cimetière israélite à Épernay : établi à l'extérieur de la ville, en direction de Châlons-en-Champagne (avenue de Champagne, au lieu-dit « Croix des Bouchers »), il a été construit vers 1860. La plus vieille tombe date de 1863.

Économie

Généralités

Reims et Épernay sont les arrondissements les plus dynamiques de la Marne en termes d'activité économique et sociale[156]. Épernay compte 12 % des emplois industriels du département[4]. Ces emplois sont répartis sur trois secteurs principaux[157] : l'industrie mécanique et de transformation, avec SNCF Eimm, Virax (Facom/Stanley Tools), Legras Industrie, Tecnoma Technologies (Exel Industries), Pastural, le bâtiment et les travaux publics, avec SCREG Est et l'industrie du champagne et ses activités annexes.

Épernay est située en pays viticole, ce qui fait du champagne son produit-phare et le moteur de son dynamisme[156].

Épernay est un des principaux centres de la production de champagne et compte 58 % des emplois dans ce secteur[158], occupant 30 % de la surface agricole utile de la région[159]. Les entreprises locales — dont 12 % sont des industries connexes — sont donc dépendantes de la bonne tenue du champagne[160]. Cette prédominance des industries liées au champagne se retrouve aussi dans une sphère productive des salaires très importante[161]. Avec 58 % des emplois salariés dans le secteur privé[117].

La notoriété du champagne génère aussi du tourisme avec environ 500 000 visiteurs par an[157] et les emplois qui en dépendent. C'est pourquoi, la ville accueille le VITeff (salon international des technologies des vins effervescents)[162] dont la 16e édition est annoncée pour octobre 2021.

Ce dynamisme se transmet au commerce où le solde de créations et radiations d'établissements est toujours en 2006 le plus élevé du département. L'agglomération d'Épernay possède d'ailleurs une zone d'activités artisanales à Pierry, une zone d'activités commerciales à Dizy et un centre-ville partiellement piétonnier. Et la zone de chalandise (zone d'attraction commerciale d'un point de vente) de la ville s'étend sur 21 communes[159].

Quant au solde de créations et radiations d'établissements industriels de dix salariés et plus, il est négatif en 2006[163], alors que l'essentiel des emplois sont dans l'industrie (26,7 %) ou dans le secteur tertiaire (68,3 %)[164], même si la sphère publique dans les salaires est négative car, du fait de sa petite taille, la ville est dépendante de Reims ce qui se traduit dans l'influence de la sphère résidentielle dans les salaires[161].

Revenus de la population et fiscalité

En 2008, le revenu fiscal médian par ménage était de 16 834 €, ce qui plaçait Épernay au 18 101e rang parmi les 31 604 communes de plus de 50 ménages en métropole[165].

Le taux de taxe d'habitation pour la commune est relativement stable à 20,19 % en 2003[166] et à 20,59 % en 2006[167], tout comme celui du département qui est de 6 % en 2003[166] et de 6,68 % en 2006[167]. La ville totalise 14 316 foyers fiscaux dont 7 465 sont imposables[168] et dont 150 payent l'impôt de solidarité sur la fortune en 2006[169].

Emploi

Selon les résultats du recensement de 2007[170], la population active (15-64 ans) de la commune compte 15 849 personnes, soit 72,4 %, ce taux est de 72,5 % au niveau départemental[171]. Les 15-64 ans représentent 10,1 % de chômeurs, 62,4 % de personnes ayant un emploi et 27,6 % d'inactifs. Les inactifs se répartissent de la façon suivante : les retraités ou préretraités représentent 7,7 % de la population active, les scolarisés 8,8 %, les autres inactifs 11,1 %. En 2007, le taux de chômage (au sens du recensement) parmi les actifs de la commune est de 10,1 %, en diminution par rapport à 1999 (10,6 %). Mais en raison de la crise financière actuelle, il y a désormais 1 965 personnes à la recherche d'un emploi au [172].

| Agriculture | Industrie | Construction | Commerce | Services | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Épernay | 2,6 % | 22,9 % | 3,7 % | 41,1 % | 29,7 % | |

| Comparaison avec la région | 6,7 % | 19,2 % | 6,5 % | 36,7 % | 31,0 % | |

| Sources des données : INSEE[173] | ||||||

Entreprises et établissements

Parmi les 100 premières entreprises marnaises[174], 13 sont localisées à Épernay.

| Entreprise | Activité | Effectif consolidé |

|---|---|---|

| Champagne Moët & Chandon | vin de Champagne | 1 147 |

| SA Marne et Champagne | vin de Champagne | 562 |

| SNCF Eimm | maintenance de locomotive SNCF, maintenance matériel TER |

422 |

| Smurfit Socar | cartonnerie | 352 |

| SCREG Est | travaux publics | 340 |

| Walbaum | entreprise de transports | 320 |

| Legras Industrie | fabrication de matériel de transport de déchets | 223 |

| Tecnoma Technologies (Exel Industries) |

pulvérisateurs pour l'agriculture et l'industrie | 200 |

| Champagne Nicolas Feuillatte[Note 14] | vin de Champagne | 199 |

| Virax | outillage plomberie, flamme, métrologie (DELA) | 180 |

| Champagne Vranken | vin de Champagne | 117 |

| Automotor | vente-réparation, concessionnaire automobile | 76 |

| Champagne Perrier-Jouët | vin de Champagne | 65 |

Parmi les 100 premiers employeurs marnais[175], 13 sont localisés à Épernay.

| Entreprise | Activité | Effectif consolidé |

|---|---|---|

| Champagne Moët & Chandon | vin de Champagne | 1 147 |

| SA Marne et Champagne | vin de Champagne | 562 |

| SNCF Eimm | maintenance de locomotive SNCF, maintenance matériel TER |

422 |

| SCREG Est | travaux publics | 340 |

| Walbaum | entreprise de transports | 320 |

| Pastural | menuiserie industrielle | 309 |

| Legras Industrie | fabrication de matériel de transport de déchets | 223 |

| Carrefour | hypermarché | 209 |

| Tecnoma Technologies (Exel Industries) |

pulvérisateurs pour l'agriculture et l'industrie | 200 |

| Champagne Nicolas Feuillatte[Note 14]. | vin de Champagne | 199 |

| Virax | fabrication d'outillages | 180 |

| Clinique Saint-Vincent | polyclinique | 150 |

SNCF Eimm - Établissement industriel de maintenance du matériel[176]

Le chemin de fer arrive à Épernay en 1849 lors de la construction de la ligne Paris-Strasbourg, les ateliers construits dans le même temps servent alors à l'entretien des locomotives à vapeur puis rapidement à leur construction jusqu'en 1952. Ils sont ensuite reconvertis pour la réparation du matériel diesel faisant chuter le nombre d'ouvriers de 1 800 voire 2 000 au plus fort à 650[51]. Et en 1976, ils sont désignés pour la réparation des locomotives électriques. Le site et le personnel sont reconvertis pour la maintenance des 25 autorails Grande Capacité du réseau ferroviaire Champagne-Ardenne, la maintenance des 4 800 balises GPS en service sur les automoteurs, la maintenance de pièces de rechange, dont l'atelier devient le seul réparateur en France, ainsi que la maintenance de niveau 3 des rames circulant en Île-de-France jusqu'en 2012. Le personnel est estimé à 200 agents pour 2008[177]. Leur importante surface leur a valu d'être utilisés comme hôpital lors de la guerre de 1870 et d'atelier pour la construction d'armes pendant la Première Guerre mondiale. A présent, le site même est en cours de démantèlement depuis 2015, alors qu'un autre site de maintenance (technicentre Champagne-Ardenne) a été établi entre les voies et la rue Alberico-Albricci. Ce dernier prend en charge une partie de la maintenance de rames Bombarbier B82500 de la région Grand-Est.

Vendanges

Du fait du vignoble, une importante main-d'œuvre saisonnière est nécessaire lors des vendanges (généralement en septembre). Pour faire face à cet afflux ponctuel, l'ANPE installe une antenne spécialisée dans la cour de la gare SNCF mettant les producteurs en rapport avec les demandeurs d'emploi. La date des vendanges est fixée, chaque année, par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC)[178]. Traditionnellement, les vendanges se clôturent par une fête appelée cochelet.

Culture et patrimoine

Patrimoine architectural

Pillée, brûlée ou partiellement détruite plus de vingt-cinq fois au cours de son histoire[179], la ville ne conserve que peu de vestiges du passé mais elle abrite de beaux hôtels particuliers du XIXe siècle et compte 149 sites recensés dans la base Mérimée[180]. La ville a établi une ZPPAUP[181] pour protéger ce patrimoine que l'office du tourisme propose de découvrir en diffusant deux brochures sur des circuits dits Épernay, nez en l'air….

De ce patrimoine architectural, on peut citer quelques éléments :

- Le portail Saint-Martin, édifié en 1540, il est de style Renaissance classique[182], c'est le seul vestige de l'église abbatiale Saint-Martin, rebaptisée Notre-Dame en 1790, lorsqu'elle devient église paroissiale, et qui fut détruite en 1909. Ce portail est classé monument historique depuis 1840[183].

- Le Château Perrier, construit en 1854[182] dans un style Louis XIII, ce bâtiment a successivement servi de QG des armées britanniques (1940), des armées allemandes (1942 à 1944) et des armées américaines (1945), avant d'abriter la bibliothèque municipale - déplacée depuis dans la nouvelle médiathèque - et le musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale dont la collection archéologique est exceptionnelle.

- L'hôtel de ville, construit vers 1858 par l'architecte de la gare Montparnasse à Paris, Victor Lenoir, est cédé à la ville en 1919[184]. Son jardin public est classé « jardin remarquable ».

- Le château de la Lune, construit en 1896, cette demeure particulière de style art nouveau est en brique polychrome et comporte des décorations en pierre[182].

- La maison Gallice, achevée en 1899[184], abrite l'Office régional culturel de Champagne-Ardenne et est dotée d'un grand jardin à l'anglaise.

- Le Théâtre d'Épernay à Gabrielle-Dorziat, construit par l'architecte Stanislas Loison[185], inauguré en 1902[184] et baptisé ainsi en 1987, est inscrit au titre des monuments historiques depuis le [186], car il s'agit d'un des rares théâtres à l'italienne dont la machinerie est restée intacte. Il possède un plafond en coupole réalisé par Georges Jules-Victor Clairin.

- La tour de Castellane, construite entre 1903 et 1905, fait partie des plus hautes structures françaises et est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les bâtiments de la maison de champagne et les logements « ouvriers », depuis le [187]. Elle fut construite à partir d'un ancien château d'eau[182], afin de permettre une plus grande visibilité à la maison de champagne De Castellane qui n'est pas installée directement sur l'avenue de Champagne[4].

- L'église Notre-Dame d'Épernay, construite de 1898 à 1915, dut être reconstruite de 1922 à 1925 à la suite des bombardements de 1918[182]. Elle est décorée de vitraux du XVIe siècle et d'un orgue Cavaillé-Coll, classé monument historique, provenant de l'ancienne église Saint Martin, offert par le comte négociant Paul Chandon de Briailles.

- L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, bâtie entre 1895 et 1897[188].

- L'ancien couvent des Minimes, détruit en même temps que l'ancienne église paroissiale[189], et dont l'actuelle rue des Minimes conserve le souvenir.

- Le temple protestant d'Épernay.

Portail Saint-Martin, place Hugues-Plomb.

Portail Saint-Martin, place Hugues-Plomb. Le Château-Perrier, vu de l'avenue de Champagne.

Le Château-Perrier, vu de l'avenue de Champagne. L'Hôtel de ville, vu depuis l'avenue de Champagne.

L'Hôtel de ville, vu depuis l'avenue de Champagne. Le château de la Lune.

Le château de la Lune. Façade de la maison Gallice.

Façade de la maison Gallice. Le théâtre Gabrielle-Dorziat.

Le théâtre Gabrielle-Dorziat. La tour de Castellane.

La tour de Castellane. L'église Notre-Dame.

L'église Notre-Dame.

En outre, d'autres éléments de la ville sont inscrits aux monuments historiques.

Une façade Renaissance, au 7 rue du Docteur-Verron, qui se trouvait rue Flodoard à l'origine puis dans le parc de l'ancien hôtel de ville. La référence à Louise de Savoie est une pure allégation. Cette façade qui a été inscrite au titre des monuments historiques le . De par son style, elle a certainement été construite vers 1540[190]. (7 rue du Docteur-Verron), façade. Un immeuble particulier inscrit depuis le pour ses boiseries intérieures (38 rue du Général-Leclerc)[191], qu'on appelle improprement l'« hôtel de Rohan »[192].

Avenue de Champagne

Épernay est le siège de plusieurs grandes maisons de champagne, dont la maison Moët & Chandon et son orangerie[193], la maison Mercier et son tonneau (un foudre exposé à l'exposition universelle de Paris en 1889[194]) le plus grand du monde, la maison De Castellane et sa tour, etc. Ces maisons possèdent des immeubles du XIXe siècle de style Renaissance ou classique[Note 15] qui sont pour la plupart situés sur l'avenue de Champagne, d'abord connue sous le nom de faubourg de la Folie puis de rue du Commerce. La maison est classée « site remarquable du goût » en 1994, parmi 100 sites remarquables du goût. Dès 1894, la plupart des grandes maisons actuelles ont déjà leur siège sur cette avenue[55]. Il est possible de visiter leurs caves ou de participer à une dégustation.

La plus grande partie des caves de ces maisons de champagne se trouvent sous l'avenue de Champagne, elles constituent un ensemble de 110 kilomètres de caves[Note 16] creusées dans la craie, d'une profondeur d'environ 20 mètres même si quelques-unes atteignent 40 mètres[184] Elles permettent ainsi de stocker d'énormes quantités de bouteilles de vin de Champagne[Note 17]; la valeur numérique de ces stocks lui donne parfois le surnom d'avenue la plus riche du monde[195]

Outre le stockage du vin, elles servent d'abri pendant les différentes guerres et abritent même une course de voitures en 1950 organisée par les usines Renault lors de la présentation de la 4CV[196].

Habits de Lumière est une manifestation culturelle qui a lieu sur l'avenue de Champagne tous les deuxièmes week-ends de décembre. La première édition a eu lieu en [196].

Champagne Pol Roger Habits de lumière 2012.

Champagne Pol Roger Habits de lumière 2012. Champagne Esterlin Habits de lumière 2012.

Champagne Esterlin Habits de lumière 2012. Champagne Mercier.

Champagne Mercier. Champagne Lafond, aussi connu localement sous le nom château de Pékin.

Champagne Lafond, aussi connu localement sous le nom château de Pékin.

Patrimoine architectural à proximité

D'autres curiosités se visitent aussi à proximité d'Épernay comme le château de Pierry, le château de Condé et le château de Montmort.

Patrimoine environnemental

La commune s'étend à l'est du territoire de la ville tandis qu'à l'ouest sur le plateau au-dessus des coteaux plantés de vigne s'étend la forêt d'Épernay puis la forêt d'Enghien dans lesquelles se trouvent plusieurs étangs dont l'étang d'Orléans. Cette zone est classée ZNIEFF de type II[197] - [198]. 97 % du site se composent de forêts caducifoliées qui servent d'habitat pour 56 % à des hêtraies du Asperulo-Fagetum. Deux espèces présentes sur cette zone sont considérées comme rares ou en danger au niveau européen : le triton crêté et le leucorrhine à gros thorax.

La commune a trois fleurs au label villes et villages fleuris[199] et compte trois parcours de promenade fleurie au départ de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul d'une durée variable de 35 min à 55 min.

Plusieurs parcs sont aménagés pour le public comme le parc de l'hôtel de ville[Note 18]. Il comporte notamment une grotte artificielle avec cascade, une île artificielle, un temple de l'amour, le parc de la Maison Gallice et le jardin de la société d’horticulture et de viticulture réalisé en 1873[184] où l'on peut voir notamment un fau de Verzy. Ces deux derniers étant classées Jardin remarquable.

Plusieurs squares répartis dans la ville comme le parc du Château-Perrier, l'esplanade Charles-de-Gaulle[Note 19] ou le jardin de la société d’horticulture et de viticulture sont aménagés avec des jeux pour enfants.

Jardin de la société d'horticulture et de viticulture.

Jardin de la société d'horticulture et de viticulture. Étang Neuf, ZNIEFF de type II.

Étang Neuf, ZNIEFF de type II. Jardin de l'hôtel de ville.

Jardin de l'hôtel de ville.

Patrimoine culturel

La ville présente un important tissu culturel soutenu par plus de 300 associations[200], dont certaines sont domiciliées à la maison des associations (8, rue Maurice-Cerveaux).

Les infrastructures culturelles comportent :

- le musée du vin de Champagne, un musée sur le travail de la vigne et du vin et le musée de Préhistoire et d'Archéologie régionale qui abrite des objets de la préhistoire, protohistoire, époque gallo-romaine et mérovingienne qui sont tous les deux fermés pour restructuration[4]. Ils sont situés sur l'avenue de Champagne dans le Château Perrier ;