Rabastens

Rabastens [ʁabastɛ̃s] est une commune française située dans l'ouest du département du Tarn, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Gaillacois, un pays qui doit sa notoriété à la qualité de ses vins.

| Rabastens | |

Centre historique au bord du Tarn. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Tarn |

| Arrondissement | Albi |

| Intercommunalité | Gaillac Graulhet Agglomération |

| Maire Mandat |

Nicolas Géraud 2020-2026 |

| Code postal | 81800 |

| Code commune | 81220 |

| Démographie | |

| Gentilé | Rabastinois, Rabastinoises |

| Population municipale |

5 748 hab. (2020 |

| Densité | 87 hab./km2 |

| Population agglomération |

8 719 hab. (2020) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 49′ 23″ nord, 1° 43′ 33″ est |

| Altitude | Min. 95 m Max. 252 m |

| Superficie | 66,29 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Rabastens (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Toulouse (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Vignobles et Bastides (bureau centralisateur) |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la mairie de Rabastens |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Tarn, le ruisseau de Passé, le ruisseau d'Avignon, le ruisseau de Grouse, le ruisseau de la Saudrone, le ruisseau de Marguestal et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (Les « vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ») et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Rabastens est une commune urbaine qui compte 5 748 habitants en 2020. Elle est dans l'agglomération de Rabastens et fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Rabastinois ou Rabastinoises.

Géographie

Localisation

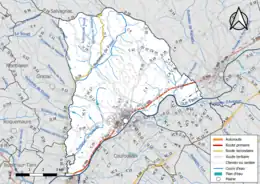

Commune située sur le Tarn, entre Lisle-sur-Tarn et Saint-Sulpice-la-Pointe. Elle est la ville-centre d'une unité urbaine de l'aire d'attraction de Toulouse. Localisée dans le sud-ouest du département du Tarn, elle se situe à 36 km au nord-est de Toulouse et à 34 km au sud-ouest d'Albi[1].

Communes limitrophes

Rabastens est limitrophe de sept autres communes. Les communes limitrophes sont Salvagnac, Coufouleux, Grazac, Lisle-sur-Tarn, Loupiac, Mézens et Saint-Sulpice-la-Pointe.

Géologie et relief

La superficie de la commune (6 629 hectares) en fait l'une des plus grandes du département. En 1834, le territoire est d'ailleurs amputé du hameau de Grazac qui est érigé en commune distincte.

Hydrographie

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[3]. Elle est drainée par le Tarn, le ruisseau de Passe, le ruisseau d'Avignon, le ruisseau de Grouse, le ruisseau de la Saudrone, le ruisseau de Marguestal, le ruisseau de Fournié, le ruisseau de Gaillagol, le ruisseau de Goutalès, le ruisseau de la Fargue, le ruisseau de la Tremège, le ruisseau de la Vidalès, le ruisseau de Mascale, le ruisseau de Paillas, et par divers petits cours d'eau, qui constituent un réseau hydrographique de 77 km de longueur totale[4] - [Carte 1].

Le Tarn, d'une longueur totale de 380 km, prend sa source sur le mont Lozère, dans le nord de la commune du Pont de Montvert - Sud Mont Lozère en Lozère, et se jette dans la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave, en Tarn-et-Garonne.

Le ruisseau de Passé, d'une longueur totale de 11,7 km, prend sa source dans la commune de Mézens et s'écoule vers le sud. Il traverse la commune et se jette dans le Tarn sur le territoire communal, après avoir traversé 3 communes[5].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[6].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Montans », sur la commune de Montans, mise en service en 1992[11] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[12] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,7 °C et la hauteur de précipitations de 753,9 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Albi », sur la commune du Sequestre, mise en service en 1976 et à 32 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 13,4 °C pour 1981-2010[15] à 13,8 °C pour 1991-2020[16].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : Les « vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou »[18], d'une superficie de 17 144 ha, s'étendant sur 136 communes dont 41 dans l'Aveyron, 8 en Haute-Garonne, 50 dans le Tarn et 37 dans le Tarn-et-Garonne. Elles présentent une très grande diversité d'habitats et d'espèces dans ce vaste réseau de cours d'eau et de gorges. La présence de la Loutre d'Europe et de la moule perlière d'eau douce est également d'un intérêt majeur[19].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Une ZNIEFF de type 2[Note 5] est recensée sur la commune[20] : la « basse vallée du Tarn » (3 623 ha), couvrant 49 communes dont huit dans la Haute-Garonne, 20 dans le Tarn et 21 dans le Tarn-et-Garonne[21].

Urbanisme

Typologie

Rabastens est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [22] - [I 1] - [23]. Elle appartient à l'unité urbaine de Rabastens, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[I 2] et 8 719 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[I 3] - [I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 527 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 5] - [I 6].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (94 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (75,5 %), zones agricoles hétérogènes (13 %), zones urbanisées (4,4 %), cultures permanentes (3,4 %), forêts (2,6 %), eaux continentales[Note 8] (1,1 %), prairies (0,1 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Voies routières

Accès avec l'autoroute A68 et la route nationale 88.

Voies ferroviaires

La commune est desservie par la gare de Rabastens - Couffouleux. Celle-ci fait partie de la ligne de Brive-la-Gaillarde à Toulouse-Matabiau via Capdenac, Toulouse - Rodez via Albi, et Toulouse - Capdenac, via Tessonnières[25].

Transports en commun

La ligne 702 du réseau régional liO assure la desserte de la commune, en la reliant à Albi et à Saint-Sulpice-la-Pointe[26].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Rabastens est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage[27]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[28].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Tarn et le ruisseau de Passé. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[29]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1988, 1994, 1996, 2003 et 2014[30] - [27].

Rabastens est exposée au risque de feu de forêt. En 2022, il n'existe pas de Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif). Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 9] - [31].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[32]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (76,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 381 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 381 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[33] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[34].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1998, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011 et 2017, par des mouvements de terrain en 2013 et 2015 et par des glissements de terrain en 1988[27].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[35].

La commune est en outre située en aval d'un barrage de classe A[Note 10]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[37].

Toponymie

Attestée sous les formes Rabastens en 1109, Rabastengcz en 1185. Il s'agit d'un anthroponyme germanique Ratgast (les Wisigoths occupaient la région au Ve siècle) suivi du suffixe d'appartenance -ing.

Histoire

Des origines antiques

Dès l'Antiquité, les coteaux de Rabastens ont été peuplés comme en témoignent les vestiges (découverts à 1 km de la ville) d'une ville gallo-romaine à Las Peiras. Une première campagne de fouilles, menée en 1840 par Gustave de Clausade livre une mosaïque et des tambours de colonnes en marbre sculptés de scènes hippiques (ceux-ci sont actuellement exposés au Musée Saint-Raymond de Toulouse). Une deuxième campagne de fouilles dans les années 1970 livre une splendide mosaïque exposée depuis au musée du pays Rabastinois. Les noms en « ens », dans la toponymie, laissent supposer une origine et une consonance germanique, et même wisigothique. L'hypothèse la plus vraisemblable sur la naissance de Rabastens est la suivante : les habitants de la villa gallo-romaine se seraient réfugiés sur l'éperon rocheux constitué par le ruisseau appelé depuis le Rotavolp et le Tarn au moment de l'arrivée des Wisigoths et la destruction de la villa. Le refuge constitue petit à petit le premier castrum, quartier appelé aujourd'hui le Château. Le castrum permet de contrôler un gué sur la route de Toulouse-Lyon.

La croisade des Albigeois

Au début du XIIe siècle, la cité est dirigée par une co-seigneurie. La famille de Rabastens est proche des comtes de Toulouse : Raymond de Rabastens est évêque de Toulouse de 1200 à 1205 et Pierre Raymond fait partie du conseil de Raymond VI.

En 1210, les co-seigneurs abandonnent leurs droits de justice au comte de Toulouse qui protège les habitants. Il leur attribue libertés et privilèges.

Situé à proximité du Lauragais, épicentre du catharisme, Rabastens a la réputation d’être un « nid d’hérétiques ».

La fidélité de Rabastens envers les comtes de Toulouse, surtout de Pelfort de Rabastens, va lui coûter cher. En application du traité de Paris de 1229, la cité est contrainte de détruire ses fortifications à la suite de la Croisade des albigeois. La cité devient un consulat au cours de cette période.

La prospérité

La paix revenue, Rabastens connaît une fin du XIIIe siècle prospère grâce à son vignoble, alors le plus vaste du Gaillacois. La qualité du vin de Rabastens est estimée. Les gabares, bateaux à fond plat, descendent le Tarn avec des tonneaux de Rabastens jusqu'à Bordeaux. À cette époque, l'urbanisme se développe selon le plan des « bastides ». La cité de Rabastens s'organise donc autour du Borg Meja (Bourg Moyen).

L'église Notre-Dame du Bourg est édifiée entre 1230 et 1260 à l'initiative des moines bénédictins de Moissac, présents au prieuré au XIIe siècle. Elle comporte une vaste nef unique, rectangulaire, à quatre travées voûtées d'ogives et entièrement en briques selon le modèle de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Au XIVe siècle, le prieur Bernard Latour décide d'ajouter à la nef un chœur polygonal. Étant située sur la route des pèlerinages du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle, l'église va s'embellir.

La ville de Rabastens était une ville étape pour les pèlerins comme en témoignent l'hôpital Saint-Jacques et le patrimoine jacquaire de la ville.

La guerre de Cent Ans

Quelques années avant le début de la guerre de Cent Ans (1337), les pastoureaux s'en prennent aux communautés juives.

En 1381, plusieurs milliers d'hommes sont massacrés dans les murs de Rabastens par Gaston Febus, comte de Foix et du Béarn. C'est cette vision qui aurait déclenché les révélations de Constance de Rabastens. Les ravages de la peste noire en 1348 vont s'ajouter à la guerre.

La Renaissance (XVIe siècle)

En 1450, c'est la fin de la guerre de Cent Ans. La culture du pastel, plante tinctoriale, permettant d'obtenir des bleus très stables, fait la prospérité de l'Albigeois et du Lauragais. Le pastel fait l'objet d'un commerce important en Europe et fait la fortune des négociants albigeois qui se font construire de beaux hôtels particuliers.

L'indigo, plus économique, le remplace au XVIe siècle.

En 1561, lors de la première guerre de religion, les protestants s'emparent de Rabastens et tuent plusieurs franciscains. Le massacre de la Saint-Barthélemy ( à Paris) se répète à Rabastens bien après le et des protestants sont massacrés le [38].

Une épidémie de peste affaiblit la population en 1631. Pour isoler la ville, les pestiférés sont logés dans le faubourg de Murel, ou quartier des pestiférés.

Au cours des siècles, les riches marchands ont gravi l'échelle sociale. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ils deviennent « avocats et conseillers du roi » au Parlement de Toulouse et parfois capitouls. Ils sont anoblis et entretiennent ou construisent de riches demeures à Rabastens.

Au début du XIXe siècle, Rabastens prend son aspect actuel : les fossés sont comblés progressivement pour constituer la promenade des Lices, un pont suspendu est construit sur le Tarn en 1835 et la façade de Notre-Dame du Bourg est achevée avec l'adjonction d'une deuxième tour.

La tradition artisanale demeure avec les tisserands et cordonniers du Moyen Âge. Ils cèdent la place aux ébénistes et fabricants de meubles.

La cave coopérative créée en 1953 dynamise l'économie de Rabastens.

Époque contemporaine

Un camp de rassemblement situé à 1 ou 2 kilomètres au nord de la ville a abrité des réfugiés polonais déportés de la Pologne en Alsace par les Allemands après la Libération. Plus de 270 personnes dont 150 enfants étaient logés dans une douzaine de baraques[39] - [40] - [41].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Rabastens se blasonnent ainsi : Tiercé en fasce : au premier d'azur à trois fleurs de lys d'or, au deuxième de gueules à la croix cléchée vidée et pommetée de douze pièces d'or, au troisième de sable à trois raves d'argent. |

|---|

Politique et administration

L'hôtel de ville.

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 5 000 habitants et 9 999 habitants au dernier recensement, le nombre de membres du conseil municipal est de vingt neuf[42] - [43].

Population et société

Démographie

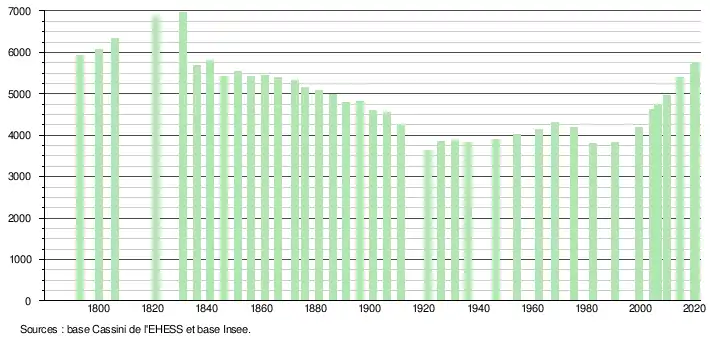

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[44]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[45].

En 2020, la commune comptait 5 748 habitants[Note 11], en augmentation de 6,56 % par rapport à 2014 (Tarn : +1,71 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Rabastens fait partie de l'académie de Toulouse (Zone C).

La ville compte quatre établissements scolaires[52] :

Santé

Maison de retraite type EHPAD[56], centre médical[57],

Culture et festivités

Rabastens accueille deux marchés tous les samedis et les mardis matin, centre de loisirs, cinéma, médiathèque, camping,

Sports

14e étape du Tour de France 2017, dojo, rugby à XV, boulodrome, gymnase, piscine,

Écologie et recyclage

La collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés ainsi que la protection et la mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la Gaillac Graulhet Agglomération[58].

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 2 455 ménages fiscaux[Note 12], regroupant 5 781 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 21 940 €[I 7] (20 400 € dans le département[I 8]). 47 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 13] (42,8 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 7,3 % | 9,1 % | 9,2 % |

| Département[I 10] | 8,2 % | 9,9 % | 10 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 3 329 personnes, parmi lesquelles on compte 79,9 % d'actifs (70,7 % ayant un emploi et 9,2 % de chômeurs) et 20,1 % d'inactifs[Note 14] - [I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Toulouse, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4] - [I 12]. Elle compte 1 277 emplois en 2018, contre 1 248 en 2013 et 1 370 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 2 383, soit un indicateur de concentration d'emploi de 53,6 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 58,4 %[I 13].

Sur ces 2 383 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 643 travaillent dans la commune, soit 27 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 79,6 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 9,3 % les transports en commun, 6 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 5,2 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Secteurs d'activités

547 établissements[Note 15] sont implantés à Rabastens au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 16] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 547 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 63 | 11,5 % | (13 %) |

| Construction | 57 | 10,4 % | (12,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 120 | 21,9 % | (26,7 %) |

| Information et communication | 13 | 2,4 % | (2,1 %) |

| Activités financières et d'assurance | 17 | 3,1 % | (3,3 %) |

| Activités immobilières | 25 | 4,6 % | (4,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 94 | 17,2 % | (13,8 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 108 | 19,7 % | (15,5 %) |

| Autres activités de services | 50 | 9,1 % | (9 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 21,9 % du nombre total d'établissements de la commune (120 sur les 547 entreprises implantées à Rabastens), contre 26,7 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[59] :

- Lavira, supermarchés (10 478 k€)

- Auto Sport Promotion, autres activités liées au sport (6 436 k€)

- Source Et Ressources SARL, autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (765 k€)

- Societe De Recuperation De Chiffons Europeens - Srce, récupération de déchets triés (753 k€)

- Evasion, commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (237 k€)

Agriculture

La commune est dans le Gaillacois, une petite région agricole au sous-sol argilo-graveleux et/ou calcaire dédiée à la viticulture depuis plus de 2000 ans, située dans le centre-ouest du département du Tarn[60]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 17] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 5].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 159 lors du recensement agricole de 1988[Note 19] à 98 en 2000 puis à 78 en 2010[62] et enfin à 65 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 59 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 58 % de ses exploitations[63] - [Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 5 717 ha en 1988 à 5 172 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 36 à 80 ha[62].

Culture locale et patrimoine

Culture locale

Jusqu'au début du XXe siècle, une coiffe spécifique dite Lo Nébalis (littéralement « l’enneigé ») était portée par les femmes du pays. Le peintre Paul Prouho en a fixé l'image dans un tableau conservé au musée du Pays rabastinois.

Lieux et monuments

- Hôtel de ville, ancien prieuré. Tourelle du XVIe siècle. Le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques[64].

- Hôtel de Lafite : hôtel particulier du XVIIe siècle de la famille La Fite de Pelleporc de Gourdas. Le bâtiment est inscrit au titre des monuments historique[65]. En 2021 musée du pays Rabastinois.

- Hôtel de Rolland : fortin crénelé avec une tour, agrandi en 1575, puis aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques[66].

- Maison de la place Mont-del-Pa (XVIe siècle). Le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques[67].

- Le Monument aux morts. La statue en bronze, œuvre du sculpteur toulousain Henri-Raphaël Moncassin, est inaugurée le [68]. Le projet en plâtre du monument, décrit par le sculpteur comme « Le Héros, soldat qui tombe et meurt pour la victoire du droit et de l'humanité » est présenté au Salon des artistes français de 1920[69].

- Le Monument à Auger Galhard.

- Hôtel de la Castagne (actuelle école libre Puységur) : ancien hôtel particulier du comte Louis Pierre de Chastenet de Puységur.

- La Halle : ancien marché couvert dans un bâtiment du XIXe siècle reconverti en salle de spectacle et d’exposition gérée par l’Association 7e art pour tous.

- Le pigeonnier, situé à la sortie de la ville, le long de la route de Saurs. Entouré d'un parc, l'endroit est localement appelé le Pigo.

- Immeuble de Toulza, annexe de la mairie.

- Le «Banc chômeur»: Banc historique situé dans le parc de la place du Pont du Murel, entre la promenade de Constance et la place du Pont du Murel.

Tourelle du XVIe siècle de l'hôtel de ville.

Tourelle du XVIe siècle de l'hôtel de ville. Hôtel de La Fite.

Hôtel de La Fite. Hôtel de Rolland.

Hôtel de Rolland. Maison de la place Mont-del-Pa (XVIe siècle).

Maison de la place Mont-del-Pa (XVIe siècle). Le Monument à Auger Galhard.

Le Monument à Auger Galhard. La Halle, salle de spectacle.

La Halle, salle de spectacle. Les remparts.

Les remparts. Immeuble de Toulza

Immeuble de Toulza

- Le pont de Rabastens, Le pont actuel relie la ville à la commune voisine de Coufouleux. Pont en arc avec tablier supérieur, construit de 1922 à 1924, en maçonnerie et béton armé. Largeur de 7,20 m, pour une longueur des travées de 2 × 55 m et une hauteur de l'arc de 26 m[70].

Avant les années 1920, il existait un pont suspendu dont le peintre Paul Prouho a laissé un tableau conservé au musée du Pays rabastinois.

Églises

La commune, vu son étendue, regroupe de nombreuses paroisses de l'ancien régime, dont certaines ont aujourd'hui disparu :

- Église Notre-Dame-du-Bourg, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, halte sur les chemins de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Haut lieu du patrimoine jacquaire, l'église renferme des fresques qui illustrent différents épisodes de la vie, réelle ou légendaire, de Jacques le Majeur. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1899[71]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[71].

- Église Saint-Pierre-des-Blancs (ou des Pénitent-blancs), église construite de 1893 à 1896 à l'emplacement d'une chapelle du XVIIe siècle, appartenant avant la Révolution à la Confrérie des Pénitents Blancs. L'église est désacralisée et elle est maintenant utilisée comme lieu d'expositions. Le Portail occidental a été inscrit au titre des monuments historiques en 1960[72]. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[72].

- L'église Saint-Jean de Puycheval.

- Église Saint-Georges de Saint-Géry.

- Église Saint-André de Mareux - les Massiers.

- Chapelle de l'école Sainte-Anne de Saint-Géry.

- Chapelle Saint-Médard de Saint-Médard.

- Chapelle Saint-Michel de Rabastens.

- Église Saint-Martin de Guiddal de Rabastens.

- Église Saint-Salvy de Saint-Salvy-de-Belmontet (ou de la Recoste).

- Église Saint-Symphorien de Ladin.

- Église Saint-Pierre de Vertus.

- Église Saint-Pierre de Saint-Caprais.

- Église Saint-Pierre de Raust.

- Église Notre-Dame du château.

- Église Saint-Amans de Pratméja.

- Église Saint-Genest de Lauzefan.

- Église Saint-Jean de Blonac.

- Église Saint-Martin (Saint-Étienne) de Teyssode.

- Église Saint-Martin de Mours.

- Église Saint-Massal (annexe de Raust).

- Église Saint-Robert des Filles.

- Église Saint-Georges de Mézerac.

- Église Notre-Dame de la Recoste.

ainsi que les paroisses de l'actuelle commune de Grazac.

Notre-Dame-du-Bourg.

Notre-Dame-du-Bourg. Église Saint-Pierre-des-Blancs, ou des Pénitents-blancs.

Église Saint-Pierre-des-Blancs, ou des Pénitents-blancs. L'église Saint-Jean de Puycheval.

L'église Saint-Jean de Puycheval.

Personnalités liées à la commune

- Luce Boyals (1892–1946), peintre.

- Jean-Auguste de Chastenet de Puysegur, archevêque de Bourges, primat des Aquitaines.

- Barthélémy de Chastenet de Puységur, (1729-1804), Lieutenant Général de l'Infanterie - Gouverneur de Thionville.

- Marie-Jean Hercule de Chastenet de Puységur (1754-1820). Capitaine des garde du corps de Monsieur frère du roi (Futur Charles X)

- Louis Pierre de Chastenet de Puységur, ministre de la Guerre.

- Gustave de Clausade, historien, enterré au cimetière de Rabastens.

- Ernest Nègre, historien toponymiste.

- Auger Galhard, poète occitan du XVIe siècle.

- John Joseph Gabriel O'Byrne (Rabastens, -Bresson, ), officier de marine français.

- Fleur Geffrier, actrice.

- Mezioud Ouldamer (1951-2017), essayiste, a habité la commune une dizaine d'années.

- Paul Prouho (1849-1931), peintre.

- Daniel Revallier, joueur de rugby à XV.

- Howard Chandler Robbins Landon, musicologue américain, est décédé à Rabastens où il vivait.

- Henri de Solages (1786-1832), né à Rabastens, évêque, pionnier des missions à Madagascar[73].

- Émile Wandelmer, ex-chanteur de Gold et chanteur d'Émile et Images, né à Rabastens.

Anonyme, Portrait de Jean Auguste de Chastenet de Puységur (1780), Rabastens, musée du Pays rabastinois.

Anonyme, Portrait de Jean Auguste de Chastenet de Puységur (1780), Rabastens, musée du Pays rabastinois. Barthélémy de Puységur; Rabastens, musée du Pays rabastinois.

Barthélémy de Puységur; Rabastens, musée du Pays rabastinois. Marie-Jean Hercule de Chastenet de Puységur; Rabastens, musée du Pays rabastinois.

Marie-Jean Hercule de Chastenet de Puységur; Rabastens, musée du Pays rabastinois. Gustave de Clausade, photographie anonyme non sourcée.

Gustave de Clausade, photographie anonyme non sourcée. Luce Boyals, Autoportrait au chapeau de paille, Rabastens, musée du Pays rabastinois.

Luce Boyals, Autoportrait au chapeau de paille, Rabastens, musée du Pays rabastinois.

Expression

L'expression « Se perdre entre Gaillac et Rabastens » est utilisée dans le Sud-Ouest de la France pour désigner l’état d’ébriété d’une personne.

Pour approfondir

Bibliographie

- Elie-A. Rossignol, Monographies communales ou Étude statistique, historique et monumentale du département du Tarn. Tome IV, Canton de Rabastens, Toulouse, Delboy, 1864

- Raymond Picou, Aperçus préhistoriques sur Rabastens, sa région et le menhir de Vieux en Albigeois, 1924

- L'Écho de Rabastens, organe des veillées rabastinoises, 1948-

- Robert Cabié, Le Carmel de Rabastens, 1994

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[17].

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[36].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[61].

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Rabastens » sur Géoportail (consulté le 10 décembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune urbaine - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Rabastens » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Toulouse » (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Rabastens » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Tarn » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Rabastens » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Tarn » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Rabastens » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Rabastens » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Tarn » (consulté le ).

Autres sources

- « Infos, distance et photos de Rabastens », sur www.voldoiseau.com (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Rabastens », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le ruisseau de Passe »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Montans - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Rabastens et Montans », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météofrance Montans - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Rabastens et Le Sequestre », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique d'Albi - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Albi - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Rabastens », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7301631 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Rabastens », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « basse vallée du Tarn » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Gare de Rabastens - Couffouleux », sur ter.sncf.com (consulté le ).

- « Documents - Site web de la région Occitanie » (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Rabastens », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Rabastens », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Pierre Miquel, Les Guerres de Religion, Paris, Fayard, , 596 p. (ISBN 978-2-21300-826-4, OCLC 299354152, présentation en ligne)., p. 287.

- Archives départementales du Tarn, 318w84.

- American Friends Service Committee Records Relating to Humanitarian Work in France, 1933-1950. Séries II TOULOUSE OFFICE. Sub-series: REPORTS Box 26 Folder 16-29. American Friends Service Committee 1501 Cherry Street Philadelphia, PA 19102

- bastas.assoc.pagespro-orange.fr.

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__MN2014 (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Liste des établissements

- école publique

- école privée Puységur

- Collège Gambetta

- « Maison de retraite », sur Mairie de Rabastens (consulté le ).

- « Centre médical », sur Mairie de Rabastens (consulté le ).

- « Accueil », sur Gaillac Graulhet Agglomération (consulté le ).

- « Entreprises à Rabastens », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Rabastens - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Tarn » (consulté le ).

- Notice no PA00095623, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00095667, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA81000031, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00095624, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- monumentsmorts.univ-lille.fr.

- Archives municipales de Rabastens, 1 M 1.

- structurae.

- « Eglise Notre-Dame-du-Bourg », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Eglise des Pénitents Blancs », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Solages, Henri de : De 1786 à 1832 », sur Dictionnaire Biographique des Chrétiens d'Afrique.