Nasse

Une nasse est un piège destiné à être immergé, pour capturer des animaux (le plus souvent des poissons) et surtout des animaux sous marins . Une autre technique est celle des barrages à poissons (gored en langue bretonne), servant à retenir les poissons pris au piège en amont du cours d'eau, ou à marée descendante sur le littoral.

Traditionnellement, une nasse est composée d'osier, de lames tressées de bambou, roseaux ou bois, ou se compose d'un filet de pêche et d'une armature en forme d'entonnoir, ou formant une sorte de cage, avec une petite ouverture unique en forme d'entonnoir. En mer, une partie de l'efficacité des nasses tient probablement du fait qu'elles jouent un rôle de dispositif de concentration de poisson.

Histoire

On en utilise, probablement depuis la préhistoire, presque partout dans le monde.

Le musée de la préhistoire d'Île-de-France de Nemours conserve une pirogue en bois de pin datée de 7 500 avant J-C (période du Mésolithique) trouvée dans un ancien bras de la Seine avec les fragments de cinq ou six nasses portatives construites en joncs de troène assemblés par des liens.

Usages

De nombreuses nasses sont spécialement conçues pour cibler une espèce (anguille, bulot, crevette...).

Des formes particulières de nasses dites « casier» sont utilisées en mer ; ils sont appâtés pour la pêche de certains crustacés, crabe-dormeur (Cancer pagurus) et homards ou araignées de mer en particulier, mais aussi pour la crevette ou les bulots.

Les nasses sont un des moyens discrets de pêche, utilisés par les braconniers. Posées à des endroits stratégiques, elles peuvent menacer la ressource, migratrice notamment (surpêche). Elles font donc l'objet d'une réglementation qui les limitent ou les interdit, ou parfois relèvent du droit coutumier.

Dans le cadre d'une gestion durable de la pêche, des nasses peuvent aussi être utilisées pour des raisons scientifiques (souvent alors avec des pêcheurs) pour la mise en place de techniques de type capture-recapture nécessaires pour comprendre la biologie des populations et le comportement d'espèces que l'on voudrait mieux connaître, dont les espèces d'intérêt halieutique, menacée ou en régression.

Principe de fonctionnement

L'animal que l'on veut capturer est attiré par un appât placé à l'intérieur de la nasse. Pour entrer, il trouve facilement l'ouverture car il y est guidé par l'entonnoir mais, une fois à l'intérieur, il lui est très difficile de retrouver la sortie.

La nasse peut d'ailleurs prendre la forme d'une succession de cages, où l'on pénètre toujours plus profondément par l'entonnoir qui mène à la cage suivante. Il devient alors pratiquement impossible au poisson de retrouver la sortie.

Casiers de pêche en mer

Les casiers sont des pièges utilisés par les pêcheurs professionnels et plus rarement par des amateurs. Ils doivent être déclarés à l'administration compétente pour la gestion et le contrôle des pêches.

Les casiers sont amenés, appâtés (l'appât est appelé boette en Bretagne), posés et relevés par des navires dits « caseyeurs ». Ils sont posés sur le fond marin, en « filières », en zone rocheuse ou à leurs abords.

Le nombre de casiers par filière varie (de 10 à 40 dans la plupart des cas) selon les capacités du navire et de la stratégie de pêche retenue.

À la suite de la régression d'autres espèces, la pêche au casier s'est beaucoup développée des années 1970 à 1980, ce qui a aussi entrainé une diminution des prises près des côtes, imposant aux pêcheurs de crustacés de trouver de nouvelles zones plus au large, et plus profondes. Depuis les années 1970, la pêche au casier des crabes dormeurs s'est substituée à celle du homard, des langoustes et des araignées de mer (Maia squinada), largement surexploités [1]. Elle constitue un revenu important pour une pêche artisanale, dont en France pour divers ports de Manche et d'Atlantique [1].

Le crabe-dormeur (aussi appelé Tourteau) est devenu, en termes de tonnage, l'un des crustacés les plus recherchés et pêchés en Europe.

Dès les années 1970, les plus gros caseyeurs pouvaient en Bretagne sud mouiller un total de 350 à 600 casiers, par filière de 40 à 60. Initialement fabriqués artisanalement de bois et filets, ils sont désormais faits de plastique et de nylon. À titre d'exemple, rien qu'en Bretagne-sud, les 6 Quartiers abritaient en 1980 : 373 caseyeurs, dont 335 de moins de 8 tonneaux, un seul faisant plus de 30 tonneaux. Ces navires disposaient de 10 650 casiers pour la flotte du Guilvinec, 13 000 pour Concarneau, 8 500 pour Lorient, 14 540 pour Auray, 7 500 pour Vannes et 5 000 à St-Nazaire, ce qui leur a permis de pêcher 3 B95 tonnes de dormeurs cette même année 1980[2]. En Bretagne nord, la flotte était surtout concentrée dans les quartiers maritimes de Paimpol, Brest et Morlaix avec respectivement 174, 160 et 128 caseyeurs[3]. Des crabes dormeurs sont aussi remontés par des chalutiers au moyen d'engins trainés (chalut de fond, qui endommagent les fonds. Ce sont aussi des prises accessoires des filets de pêche à la sole ou d'autres engins ; en général, seules les pinces sont alors vendues. Cette pêche est surtout pratiquée en été et automne, d'avril à octobre en Bretagne-Sud.

Malgré une réglementation précisant une taille marchande minimale (donnée en largeur de carapace en France) une pêche annuelle quantitativement croissante jusque dans les années 1980 (milliers de tonnes de dormeurs capturés rien qu'en métropole), sauf certaines années en été lors des pics de production, la demande restait supérieure à l'offre (le marché Français importait à lui seul environ 6 000 tonnes de chair de crabe en 1986 selon la FAO [22]). La réglementation française reprend une taille marchande proposée par les professionnels[4]. Si elles sont sous la taille réglementaire, les prises doivent être immédiatement rejetées en mer, au moment de la remontée du casier.

Au début des années 1980, la Manche était la première zone de production de dormeur, au bénéfice de flottilles bretonnes et anglaises assurant respectivement plus de 40 % du total européen des pêches devant la Norvège (10 %). Le nombre d'individus prélevés est considérable. Selon la Marine Marchande, environ 10 000 tonnes de dormeurs avaient été débarquées et déclarées en 1980[1]. Deux ans après, 8 700 tonnes auraient été pêchées, d'une valeur de 85 millions de francs, soit environ 40 % du total européen. Presque vingt ans après (en 1999) le total des captures déclarées dans le monde selon la FAO s'élevait à 41 337 t (19 988 t pour le Royaume-Uni et 8 498 t pour la France, soit une diminution de tonnage pêché pour la France malgré des moyens techniques améliorés)[5].

Bien que cette pêche soit récente (hors pêche à pied), des chutes de rendement sont observées depuis 20 à 30 ans dans certaines zones d'Europe. Cette régression de l'espèce a causé des reconversions ou au contraire une intensification de la pêche (plus profonde, plus instrumentalisée, et avec éloignement toujours plus au large des zones de pêche) [1].

Prises possibles au casier

Avec des casiers, on peut pêcher des crabes verts, des étrilles, des tourteaux, des homards, des langoustes, des langoustines, et aussi des crevettes grises et roses (bouquets) .

Les nasses destinées à pêcher des crustacés, et des mollusques sont nommées des casiers. Leur forme et leur taille varie suivant la nature des prises :

Les casiers destinés à la capture de poissons conservent généralement le nom de nasses. Mais toutes ces dénominations peuvent varier d'une région à l'autre.

Leur taille, celle de leurs orifices, leur signalisation, les zones de pêche où ils sont autorisés, leur nombre varient suivant les législations locales ou internationales.

Les navires de pêche spécialisés dans l'utilisation de ces engins de pêche sont appelés des caseyeurs.

Pièges à insectes

Certains pièges à insectes sont bâtis sur ce même principe : l'appât est constitué d'un liquide sucré et parfois alcoolisé afin d'attirer les insectes considérés comme nuisibles, tels que les guêpes, les frelons ou les mouches. Ils sont souvent et facilement bricolés avec une bouteille d'eau minérale coupée.

Exemples de nasses (autres que casiers)

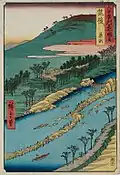

Hiroshige, piège de barrage (Chikugo, Yanase, Japon).

Hiroshige, piège de barrage (Chikugo, Yanase, Japon). Nasse du Zuiderzee.

Nasse du Zuiderzee. Nasse du Timor oriental.

Nasse du Timor oriental. Nasse du Tamil Nadu.

Nasse du Tamil Nadu. Exemple des Seychelles.

Exemple des Seychelles. Nasses de bois (Juniperus communis) tressé et anneaux + filet (Suède).

Nasses de bois (Juniperus communis) tressé et anneaux + filet (Suède). Nasses verticale (Asie du Sud-est, Tonkin).

Nasses verticale (Asie du Sud-est, Tonkin). Ancien déversoir de pêche (Countisbury, Angleterre).

Ancien déversoir de pêche (Countisbury, Angleterre). Ancien piège à poissons (Angleterre).

Ancien piège à poissons (Angleterre). Bouteille-piège

Bouteille-piège

Notes et références

- Thèse de Anne Le Foll en Océanologie biologique : La pêcherie du tourteau Cancer pagurus sur les côtes de Bretagne Sud : déplacements, croissance, reproduction (South Brittany edible crab (Cancer pagurus) fishery : movements, growth, reproduction) [archive] ; Université de Bretagne occidentale, avec l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes ; 1982; (sur le site d'Ifremer)

- Source : Affaires maritimes, citées par A Le Foll dans sa thèse* (page 20) ;

- Composition de la flottille en Bretagne sud (source : statistiques du CORPECUM, 1980 Rem : le CORPECUM ne donne pas les mêmes chiffres que les affaires maritimes pour les tonnages pêchés). 1980

- ex : décision interprofessionnelle n° 40 du CRUSCO (Comité interprofessionnel des Crustacés et Coquillages de Pêche) fixant 80 mm comme taille commerciale, bien que cette taille soit acquise près de 2 fois plus lentement par l'espèce en Mer du Nord, par rapport à la Bretagne-Sud, notait A. Le Foll dès 1984

- RAF/87/008/WP/44/89/F - Le Développement de la Pêche aux Crabes des Palétuviers et des Crustacés d'Eau Profonde à Madagascar, voir paragraphe 2.1