Grotte de Cottier

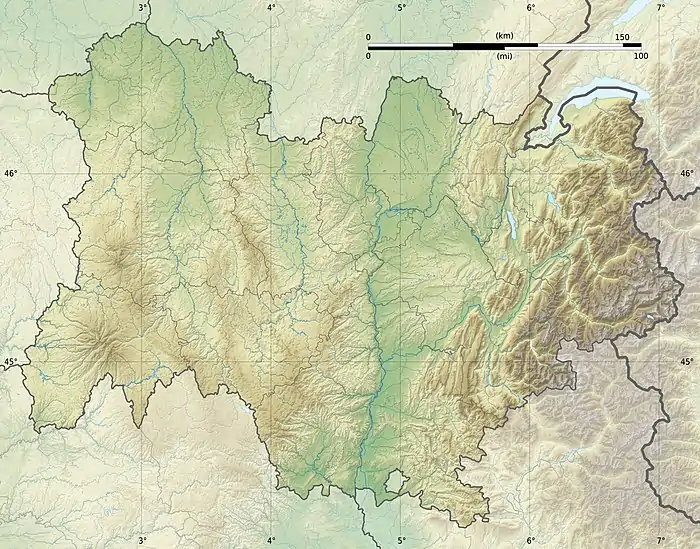

La grotte de Cottier est un site archéologique situé dans le hameau de Cottier à 2 km au nord-ouest de la commune de Retournac, en Haute-Loire, qui a livré des vestiges magdaléniens. Le site est aujourd'hui fermé au public.

| Coordonnées |

45° 12′ 53″ N, 4° 00′ 58″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Vallée |

Vallée de la Loire |

| Localité voisine |

hameau de Cottier |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

~570 m |

| Période de formation | |

| Occupation humaine |

|

|

|

Situation

Le site est à 100 m du hameau de Cottier[1] en rive gauche (côté nord) de la Loire, à 1,8 km au nord-ouest du bourg de Retournac. Il est abrité dans le creux d'une ancienne anse du cours d'eau ouverte vers le sud[2].

Elle est à une quarantaine de mètres au-dessus du bassin alluvial[1], soit environ 570 m d'altitude[2], à peu près à l'aplomb sous le hameau d'Orcier[3].

Historique des recherches

La grotte est découverte en septembre 1920, par des carriers exploitant le basalte, avant d'être obstruée par des éboulis. Les premières explorations archéologiques datent de 1920, par le professeur Mayet, de Lyon, et H. Matte, inspecteur d'Académie au Puy ; ils ramassent divers silex en surface[3].

Les fouilles sont activement reprises en 1948 par Pierre Bout, professeur de sciences naturelles, qui commence par une série de sondages[3] et en publie une mention (1952[4]) et une étude (1953[5]) ; Bordes (1953) en étudie la collection lithique[6] et Bouchud & Bouchud (1953) en examinent la faune[7].

Puis les fouilles reprennent en 1968 avec le professeur Jacques Virmont[8], membre du groupe archéologique "Forez-Jarez" à Saint-Étienne, pour le compte du Ministère des Affaires culturelles[9] - [10] - [11].

La grotte a livré des phalanges et des dents d'Ursus spelaeus, exposées au musée Crozatier du Puy-en-Velay[12].

La vallée de la Loire vue de la grotte

Principales découvertes

Les différentes interventions ont permis de découvrir plus de quatre mille vestiges archéologiques : sagaies en bois de rennes, aiguilles à chas en os, dents percées utilisées comme pendentifs. Ces découvertes sont attribuées au Magdalénien inférieur et datent donc de 15 000 à 18 000 ans av. J.-C. Une datation réalisée avant 1976 sur un os calciné du niveau 2 a donné 18 550 ans ± 550 ans AP[13].

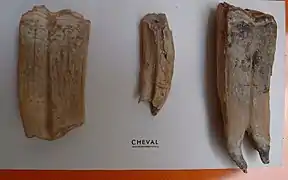

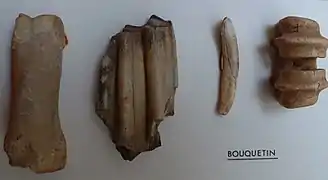

Les archéologues ont également découvert dans la grotte des restes d'animaux : cuon des cavernes, lemming à collier, campagnol des neiges, renne, chamois et bouquetin. Cet assemblage de faune indique un climat froid.

Dents de chevaux

Os de bouquetins

Dents de carvivores, mâchoires de petits rongeurs et vertèbres de poissons

Aiguille à chas en os, fragment

Industrie lithique

Visites et lieux d'exposition

La grotte de Cottier n'est pas ouverte à la visite, l'accès en falaise est dangereux, et des grilles en verrouillent l'accès. L'industrie est exposée au musée Crozatier du Puy-en-Velay et à l'office du tourisme de Retournac ; quelques objets issus des fouilles sont visibles dans la maison d'accueil du château d'Artias.

Autres sites à proximité

La grotte d'Orcier est mise au jour en octobre 1911 par l'avancement de l'exploitation de la carrière, dans la même falaise que la grotte de Cottier mais à 50 m au-dessus de cette dernière (donc plus près du hameau d'Orcier en haut de la falaise[2]). Une équipe de plusieurs personnes (H. Matte, J. Pagès-Allary, A. Lauby et G. Charvilhat) effectue des sondages qui pourraient avoir atteint 4 m[14] - [3].

Elle est détruite par la même exploitation qui l'a mise au jour - elle n'existait déjà plus en 1920. Virmont (1976) précise qu'aucun vestiges humain n'y a été trouvé[3]. Un os humain (peut-être un crâne) y aurait été découvert et pourrait se trouver au musée de Saint-Germain-en-Laye.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- [Bordes 1953] François Bordes, « L'industrie de la grotte de Cottier (Haute-Loire) », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 50, nos 11-12, , p. 650-651 (lire en ligne [sur persee]).

- [Bouchud & Bouchud 1953] Paulette Bouchud et Jean Bouchud, « La faune des grottes des Orciers et de Cottier », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 50, nos 7-8, , p. 444-457 (lire en ligne [sur persee]).

- [Bout 1953] Pierre Bout, « La grotte de Cottier, près Retournac (Haute-Loire) », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 50, nos 7-8, , p. 437-443 (lire en ligne [sur persee]).

- [Debard, Virmont et al. 1976] Evelyne Debard, Jacques Virmont, Jean Chaline, Françoise Delpech, Jacques Evin et Cécile Mourer-Chauviré, « Conclusions générales sur l'environnement de la grotte de Cottier (Retournac, Haute-Loire) et sur la position chronologique de son remplissage », Publications du musée des Confluences, no 14, , p. 49-52 (lire en ligne [sur persee]).

- [Pagès-Allary, Laubry & Charvilhat 1911] Jean Pagès-Allary, A. Lauby et G. Charvilhat, « La grotte Pic, à l'Orcier, près Retournac (Haute-Loire). Premiers sondages et fouilles des 7 et 8 novembre 1911 », Bulletin de la Société préhistorique française, , p. 717-719 (lire en ligne [sur persee])

- [Philibert 1983] Myriam Philibert, Le Peuplement préhistorique du bassin supérieur de la Loire, édition Centre d'études foréziennes, coll. « Archéologie », , sur books.google.fr (lire en ligne), p. 318-324.

- [Virmont & Virmont 1973] Jacques Virmont et F. Virmont, « La grotte de Cottier à Retournac (Haute-Loire). Etude préliminaire », Revue archéologique du Centre de la France, vol. 12, nos 1-2, , p. 51-62 (lire en ligne [sur persee]).

- [Virmont 1976] Jacques Virmont, « La grotte de Cottier à Retournac (Haute-Loire). Étude préhistorique », Publications du musée des Confluences, no 14, , p. 5-18 (lire en ligne [sur persee]).

- [Viscomte 1973] Jacques Viscomte, Le Velay : Des origines du pays à la fin de sa préhistoire, t. 1, , 277 p., p. 99-100. « lien brisé »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF]

Notes et références

Notes

Références

- Virmont 1976, p. 6.

- « Hameau de Cottier sur Retournac, carte interactive » sur Géoportail.

- Virmont 1976, p. 7.

- [Bout 1952] Pierre Bout, « Abris sous-roche et grottes de la Haute-Loire », Bulletin de la société d'études et de recherches préhistoriques des amis des Eyzies, no 2, , p. 22-26.

- Bout 1953.

- Bordes 1953.

- Bouchud & Bouchud 1953.

- « Virmont, Jacques », 5 contributions de 1972 à 2003, sur persee.fr (consulté en ).

- Virmont & Virmont 1973.

- Virmont 1976.

- Debard, Virmont et al. 1976.

- [Vigouroux 1994] F Vigouroux, « Histoires d'ours... de la Savoie à la Haute-Loire », Zircon (bulletin du Groupe Géologique de la Haute-Loire), no 25, , p. 3 (lire en ligne [PDF] sur geol-43.asso-web.com, consulté en ).

- [Pérez & Jorda Cerda 1976] (es) Francisco Javier Fortea Pérez et Francisco Jordá Cerdá, « La cueva de los Mallaetes y los problemas del Paleotico superior del mediterraneo español », Zephyrus, nos 26-27, 1975-1976, p. 129-166 (ISSN 0514-7336, présentation en ligne, lire en ligne [sur revistas.usal.es], consulté en ), p. 152.

- Pagès-Allary, Laubry & Charvilhat 1911. Cité dans Virmont 1976, p. 7.