Grotte du Placard

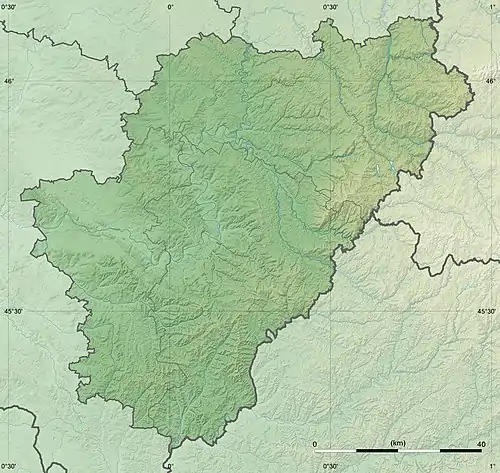

La grotte du Placard est une grotte ornée située sur le territoire de la commune de Vilhonneur, en Charente, à une trentaine de km à l'est d'Angoulême.

| Coordonnées |

45° 41′ 23″ N, 0° 25′ 11″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Vallée | |

| Voie d'accès |

D 109 |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

125 m |

| Longueur connue |

17 m |

| Occupation humaine | |

| Patrimonialité |

|

|

|

Localisation

Comme la grotte du Visage, la grotte du Placard est située sur la rive gauche de la Tardoire et sur le territoire de la commune de Vilhonneur, entre Angoulême et Montbron.

Elle se trouve à environ 150 m au nord du moulin du hameau de Rochebertier, dans une falaise qui surplombe la Tardoire[1].

Description

C'est une vaste cavité longue de 17 mètres et large d'environ 9 mètres, creusée dans les calcaires bajociens et longée par un long couloir[2] - [3].

Historique

La grotte du Placard a été découverte par Jean Fermond, qui l'a (grossièrement) fouillée dans les années 1868-1880. L'abbé Bourgeois et l'abbé Delaunay la fouillent eux aussi, dans les années 1870[4] ; l'abbé Delaunay continue seul après le décès de l'abbé Bourgeois[5]. Puis vient Arthur de Maret qui la fouille plus en profondeur[n 1] de 1877 à 1888 et y découvre du Néolithique, quatre niveaux magdaléniens dont certains déjà reconnus par Fermond, deux niveaux solutréens et un niveau moustérien, ces deux derniers alors inconnus[6]. La grotte a livré quelques ossements néandertaliens et de nombreux ossements d'Homo sapiens (Paléolithique supérieur). Certains de ces os (maxillaires, boites crâniennes) portent des incisions, des traces d'ocre et de brûlures, démontrant le concept de pratiques funéraires au Paléolithique. S'ensuit ce qui a été appelé « la bataille Aurignacienne », un débat très agité sur plusieurs dizaines d'années, tant l'idée est contraire à la façon de penser de l'époque[7].

L'Association française pour l'Avancement des Sciences a financé des fouilles en 1902.

Elle a livré plus d'une dizaine de niveaux du Paléolithique moyen et supérieur, en particulier du Magdalénien et du Solutréen. Les subdivisions du Paléolithique supérieur présentées par l'abbé Henri Breuil au congrès de Genève de 1912 sont en partie basées sur les résultats des fouilles de la grotte du Placard[8]. Du Magdalénien de la grotte, Breuil dit : « Il est peu de gisements où le plus vieux magdalénien soit mieux représenté qu'au Placard, et développé en couches distinctes donnant l'idée du long développement de cette période […][9] ».

Les fouilles ont été reprises en 1958 par l'abbé Jean Roche à la demande du Pr Jean Piveteau, puis à nouveau à partir de 1987 par Louis Duport, archéologue départemental de la Charente, à la suite de la découverte d'une palmure de renne portant des gravures de bovidés. C'est lui qui, en dégageant à nouveau le couloir latéral des déblais là accumulés, y a découvert en 1990 des gravures pariétales[10]. Les recherches ont été poursuivies ensuite sous la co-responsabilité de Jean Clottes et de Louis Duport.

Stratigraphie

Suivant les résultats des fouilles de 1877 à 1902, il a été distingué :

- un niveau supérieur contenant du mobilier d'époque historique et de l'âge du bronze, sur lequel on ne dispose de pratiquement aucune information ;

- un niveau du Magdalénien de 1,50 m d'épaisseur qui se subdivise en quatre couches ;

- un niveau du Solutréen de 1 m d'épaisseur ;

- un niveau du Moustérien de 1,50 m d'épaisseur.

La stratigraphie relevée par l'abbé Roche à l'extérieur de la grotte comprend la séquence suivante :

- Magdalénien moyen ;

- Magdalénien ancien ;

- Moustérien à denticulés ;

- Moustérien[2].

L'abbé Roche en fouillant le couloir en a relevé la stratigraphie suivante :

- Magdalénien IV mêlé à des éléments plus récents sur 10 cm[3] ;

- couche de petits blocs calcaires[11] ;

- Magdalénien IVa et IIIb avec de nombreux burins, des grattoirs, des lamelles et autres objets sur 0,20 m[11] ;

- Magdalénien moyen sur 17 niveaux[12] ;

- plancher de la grotte, un lapiaz formé de blocs parallèles[13].

Faune antique

La grotte du Placard fait partie des sites charentais ayant livré de l'antilope saïga (Saiga tatarica)[14] parmi une faune très variée

Restes humains

Un fragment de maxillaire d'enfant réputé néandertalien a disparu. Une dent d'enfant découverte en 1960 était associée à une industrie moustérienne (Paléolithique moyen).

De nombreux os d’Homo sapiens datant du Solutréen (Paléolithique supérieur) ont été trouvés, dont des crânes façonnés en coupes[2].

Art pariétal

Une frise d'environ 5 mètres de long a été mise au jour en 1990 sur les parois enfouies partie sous d'anciens déblais, partie dans la couche solutréenne. Les dessins sont réalisés par incisions très fines. De nombreux chevaux, des cervidés, des bouquetins, des rennes, un chamois, une antilope saïga, des bovidés, un aurochs et deux têtes de bisons tirant la langue y sont représentés[2].

Une douzaine de signes en accolade ou « aviformes » sont aussi présents . Ils sont identiques à ceux découverts dans les grottes du Pech Merle et de Cougnac. Des signes similaires ont été retrouvés dans la grotte Cosquer à Marseille, à 500 km[15]. Cette large diffusion indique un mode d'expression symbolique largement diffusé sur de très longues distances au cours du Solutréen.

Le tamisage des déblais a permis de retrouver 640 blocs d'effondrement gravés, ce qui montrerait qu'une grande partie des parois étaient gravées[16]. Dès 1942, Raoul Daniel avait étudié les plaquettes calcaires provenant de l'effritement de la voûte dont une enduite d'ocre rouge et gravée de rennes, une gravée d'un cervidé[17].

Cet ensemble gravé remonte à environ 20 000 ans avant le présent (datation par le carbone 14 : 19 708 +/- 250 ans AP), soit à l'époque solutréenne. Les signes trouvés portent désormais le nom de « signes de type Placard », d'après l'appellation proposée par le préhistorien Jean Clottes.

Outils et objets

Les outils lithiques du Paléolithique moyen appartiennent au Moustérien (Moustérien de type Quina et Moustérien à denticulés).

- Outils en pierre du Paléolithique moyen, grotte du Placard

.jpg.webp)

Lame retouchée

(Muséum de Toulouse).jpg.webp)

.jpg.webp)

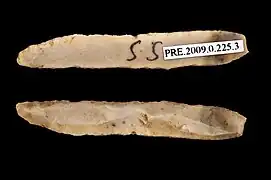

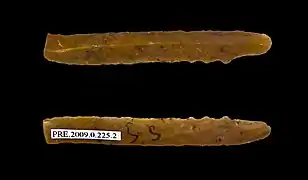

Le Solutréen (Paléolithique supérieur) est représenté en particulier par des pointes en feuille de laurier et en feuille de saule. Le Magdalénien ancien est bien représenté par des grattoirs et des burins de divers types.

- Outils en pierre du Solutréen (Paléolithique supérieur), grotte du Placard

De nombreuses pointes de sagaies en bois de renne du Magdalénien ont été trouvées ainsi que d'autres objets en matières dures animales dont un poinçon, des sifflets, des aiguilles et des éléments de parures (dents et coquillages percés). Le site a également livré des propulseurs, dont un propulseur de type mâle à crochet caractéristique du Magdalénien moyen à navettes, fabriqué avec la languette corticale d'un bois de renne[18]. Une plaque osseuse de 50 × 36 mm, découpée dans l'omoplate d'un gros animal, trouvée durant la campagne de fouille de 1961-1962, est dentelée et sur une face striée ; elle pourrait être la représentation d'un poisson[11].

Deux objets en bois de renne, en forme d'organes génitaux, ont été considérés comme des bâtons de commandement. L'un, incomplet, long de 140 mm est en forme de pénis ; l'autre long de 155 mm se termine par un double renflement percé d'un trou et au-dessus de celui-ci a été sculptée une vulve[19].

Un bâton percé en bois de renne[n 2], découvert en 1870 par Arthur de Maret est sculpté en ronde-bosse d'une tête d'animal qui peut être interprétée comme celle d'un renard ou d'un bouquetin[20].

Protection

La grotte du Placard a été classée monument historique par arrêté du [21].

Elle est désormais accessible au public sur réservation durant l'été, grâce à des aménagements financés par le Conseil départemental de la Charente, devenu propriétaire en 1990[22].

Notes et références

Notes

- De Maret - comme ses confrères de l'époque - fait des fouilles à la mode de l'époque, c'est-à-dire très destructrices : on ne garde que les objets considérés comme intéressants, on ne note pas ou très mal l'endroit où sont trouvés les objets ni ce qui les environne.

- Bâton percé en bois de renne : 34 × 7,4 × 5,3 cm. Saint-Germain-en-Laye, musée d'archéologie nationale.

Références

- « Grotte du Placard, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Les distances à vol d'oiseau se mesurent avec l'outil « Mesurer une distance » dans l'onglet « Outils cartographiques » à droite (symbole de petite clé plate).

- [Debénath 2006] André Debénath, Néandertaliens et Cro-Magnons, les temps glaciaires dans le bassin de la Charente, CroitVif, (ISBN 2-916104-00-3).

- Roche 1965, p. 245.

- [Bourgeois & Delaunay 1875] Abbé Bourgeois et Abbé Delaunay, « Grotte de Rochebertier », Matériaux pour l'histoire primitive de l'Homme, vol. 10, , p. 191. Cité dans Gaudry 1876, p. 66, note 1.

- Gaudry 1876, p. 66.

- Delage 2018, p. 49.

- Delage 2018, p. 50.

- [Breuil 1937] Henri Breuil, « Les subdivisions du Paléolithique supérieur et leur signification », Compte-rendu du Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques XIVe session, Genève, 1912, , p. 5-78 (présentation en ligne, lire en ligne [sur halshs.archives-ouvertes.fr]) : p. 187, fig. 17 ; p. 188, fig. 18 ; p. 191, fig. 19 ; p. 192, fig. 20 ; p. 194, fig. 21 ; p. 195 note 1 ; p. 198, fig. 23 ; et dans le texte : p. 195, 196, 197, 199 (dont fig. 24), 203, 205.

- Breuil 1937, p. 205.

- « Culture et Patrimoine »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur cg16.fr.

- Roche 1965, p. 246.

- Roche 1965, p. 247.

- Roche 1965, p. 248.

- Gaudry 1876, p. 79, 81 et pl. XII, XIV et al..

- Thierry Koltes, « Les signes de type Placard dans l'art préhistorique », sur thierry.koltes.free.fr, .

- « L'art pariétal de la grotte du Placard »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur solutreen.over-blog.com.

- [Daniel 1942] Raoul Daniel, « Pierres gravées de la grotte du Placard », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 39, nos 3-4, , p. 117-119 (lire en ligne [sur persee]).

- [Cattelin 2004] Pierre Cattelin, « Un propulseur inédit de la grotte du Placard (Vilhonneur, Charente, France) », Notae Praehistoricae, no 24, , p. 61-67 (lire en ligne [sur academia.edu]).

- [Mortillet 1906] A. de Mortillet, « Deux curieuses pièces de la grotte du Placard », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 3, no 10, , p. 431-434 (lire en ligne [sur persee]).

- [Schwab 2018] Catherine Schwab, « Le bâton percé de la grotte du Placard », Archéologia, no 571, , p. 20-21.

- « Grotte du Placard », notice no PA00104539, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « La grotte du Placard se révèle », sur sudouest.fr.

Voir aussi

Bibliographie

- « Vilhonneur, Le Placard », large bibliographie du site, sur vdujardin.com (consulté en ).

- [Delage 2018] Richard Delage, « 150 ans de débats autour du Placard », Le Picton, no 249, , p. 48-53 (lire en ligne [sur academia.edu]).

- [Gaudry 1876] Albert Gaudry, Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires, Paris, éd. F. Savy, , sur books.google.fr (lire en ligne).

- [Roche 1965] Jean Roche, « La grotte du Placard », Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire, nos 2-3-4, , p. 245-250 (lire en ligne [sur persee]).

Articles connexes

Liens externes

- Thierry Koltes, « La grotte du Placard » (consulté le ).

- « Relevé du panneau portant les signes », sur ma.prehistoire.free.fr (consulté le ).

- « Palmure de renne gravée, plan de la grotte et dessins des chevaux », sur solutreen.over-blog.com (consulté le ).

.jpg.webp)

.jpg.webp)