Asturies

La principauté des Asturies (en espagnol : Principado de Asturias ; en asturien : Principáu d'Asturies) est une communauté autonome uniprovinciale d’Espagne. Elle a obtenu le statut de principauté lorsque l’héritier de la couronne d’Espagne a obtenu le titre de prince des Asturies. Sa capitale est la ville d’Oviedo (en asturien : Uviéu ou Uvieo).

| Principauté des Asturies Principado de Asturias Principáu d’Asturies | |

Armoiries |

Drapeau des Asturies |

.svg.png.webp)

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Capitale | |

| Statut d'autonomie | |

| Sièges au Parlement | 8 députés 6 (4 élus et 2 désignés) sénateurs |

| Président | Adrián Barbón (PSOE) |

| Pouvoir législatif | Junte générale de la principauté des Asturies |

| ISO 3166-2:ES | ES-AS |

| Démographie | |

| Gentilé | Asturien, Asturienne |

| Population | 1 008 897 hab. (2021) |

| Densité | 95 hab./km2 |

| Rang | 13e rang (2,4 %) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 20′ nord, 6° 00′ ouest |

| Superficie | 1 060 400 ha = 10 604 km2 |

| Rang | 10e rang (2,1 %) |

| Divers | |

| Indicatif téléphonique | 984, 985 |

| Devise | HOC SIGNO TUETUR PIUS HOC SIGNO VINCITUR INIMICUS (latin) (Par ce signe est protégé le pieux. Par ce signe est vaincu l'ennemi) |

| Hymne | "Asturias, patria querida" "Asturies, patrie chérie" |

| Liens | |

| Site web | asturias.es |

Son territoire représente une superficie de 10 000 kilomètres carrés et accueille une population qui dépasse légèrement le million d’habitants et qui régresse. La langue officielle est l’espagnol. L’asturien, aussi appelé bable, ne jouit pas d’un statut officiel, mais bénéficie d’une protection du Statut d’Autonomie des Asturies[1].

Les principales populations asturiennes se concentrent dans la zone centrale de la principauté, depuis la côte à l’intérieur en suivant les vallées rocheuses. La ville la plus peuplée est Gijón, avec 267 706 habitants, suivie de la capitale de la communauté autonome, Oviedo, avec 215 167 habitants et d'Avilés, qui compte 75 877 habitants. Cette dernière ville a une zone métropolitaine de 130 000 habitants et est à la tête d’une région comptant près de 200 000 habitants. Les autres communes ou « conseils » les plus peuplées sont Siero (51 792 hab.), Langreo (avec La Felguera et Sama) « Llangréu », (38 262 hab.) et Mieres (36 574 hab.). Les données proviennent de l’Institut national de la statistique d’Espagne (INE) et datent de 2022.

Localisation

Les Asturies sont situées sur la côte septentrionale de l'Espagne, délimitées à la frontière ouest par la Galice (province de Lugo), à l'est par la Cantabrie, au sud par la Castille-et-León et au nord par la mer Cantabrique.

Après la mort du roi Pélage (Pélage le conquérant ou Don Pelayo) vers l'an 737, le territoire asturien s’étend jusqu’à sa frontière traditionnelle entre les rivières Eo et Asón.

Sur la majorité des cartes géographiques faites depuis le XVIe siècle, on peut voir les Asturies divisées en deux : les Asturies d’Oviedo et les Asturies de Santillana. Le territoire des Asturies d’Oviedo s’étend de la rivière Eo, sa frontière occidentale, jusqu’à la commune de Ribadesella, où commencent les Asturies de Santillana. Celles-ci arriveraient juste un peu plus loin que Santander, ses frontières orientales se situant à la rivière Asón. Au Sud, les Asturies finissent aux monts Cantabriques.

C'est sur la carte géographique éditée en 1700 par Charles Hubert (premier géographe du roi d'Espagne) que l'on commence à appeler « Principauté des Asturies » les deux Asturies toujours divisées.

Les contours actuels se dessinent à l'implantation en 1835 de la division provinciale calquée sur le modèle français, amenant au même moment la disparition des Asturies de Santillana, ce qui fait que le territoire partant de la rivière Deva s'intègre à la province de Santander, l'actuelle Cantabrie.

Climat

Le climat des Asturies est océanique, très humide toute l'année avec des hivers très doux et des étés moins chauds que dans le reste de l'Espagne. Les gelées sont très rares en plaine, de même que les jours de canicule.

Étymologie

Le nom du pays procède du peuple éponyme des Astures, habitants des bords de la rivière Astura ou Asturis, appelée Estula au Moyen Âge (aujourd’hui appelée Esla) jusqu’à la domination romaine. L’ethnonyme Asture n’englobait pas seulement les peuples du plateau (les outre-monts), mais aussi ceux du Nord (les ultramontains) : « Là-bas vivaient deux peuples très puissants, les Cantabres et les Astures, qui n'étaient pas soumis à notre Empire », selon Florus (70-140).

L'historiographe espagnol Gil González de Ávila prétend que l'un des écuyers de Memnon, venant d'Orient, portait le nom d’Astyr ou Astur. De ce nom proviendrait Asturica Augusta, le nom antique de la cité romaine qui précéda la ville d'Astorga en Castille et aussi le nom du peuple des Astures[2].

L'étymologie du nom Astura est obscure, mais il existe par exemple le toponyme Astura dans le Latium en Italie (grec Ἄστυρα).

Histoire

Préhistoire et antiquité

Occupée par des groupes d’humains depuis le Paléolithique inférieur, les Asturies se caractérisent durant le Paléolithique supérieur par des peintures rupestres à l’est du territoire. Au Mésolithique on vit se développer une culture nouvelle, l’Asturien ; puis s’est introduit l’âge du bronze, caractérisé par les mégalithes et les tumuli. À l’âge du fer, le territoire fut soumis à l’influence culturelle celte. Le peuple des Astures comprenait des tribus comme les Lugons (en latin, Luggoni), les Pésiques (Paesici), et d’autres qui peuplèrent tout le territoire asturien de castros, des villages fortifiés. L’emploi d'une langue celtique à l'époque antique sur le territoire est attestée aujourd’hui par des noms de rivières, de montagnes, de lieux, ainsi que par les ethnonymes. Selon le linguiste catalan Joan Coromines, le nord-ouest de la péninsule Ibérique conserve le plus grand nombre de mots préromains des langues ibéro-romanes.

La conquête romaine entre 29 et 19 av. J.-C. fit entrer les Asturies dans l’Histoire.

Moyen Âge et période moderne

Après plusieurs siècles sans présence étrangère, les Suèves et les Wisigoths tentèrent d’occuper le territoire au VIe siècle, ce qui se serait terminé au début du VIIIe siècle avec l’invasion musulmane. Le territoire, comme cela était arrivé à Rome et à Tolède, ne fut pas facile à soumettre ; les derniers partisans de la monarchie wisigothique fondent en 718 un royaume chrétien et s'établissent en 722 comme le Royaume indépendant des Asturies, seul dans la péninsule Ibérique à avoir échappé à l'emprise du Califat de Cordoue. Le premier roi des Asturies, Pélage (Pelayo), est d'ailleurs l'initiateur de la reconquista chrétienne. Il gagne la bataille de Covadonga en 722.

Sous le règne d'Alphonse II le Chaste (791-835), le royaume néo-wisigoth des Asturies s’appuie toujours sur les lois de Receswinthe (653-672), le Liber Iudiciorum, et sur une noblesse de fidèles et d’hommes libres entretenus par le roi ou payés par des dons de terre révocables. Le roi, toujours à court de soldats, n’hésite pas à donner des armes à tout homme libre et à l’intégrer dans ses gardingos. Il accorde à ces hommes libres des terres vacantes à défricher, dont ils deviennent propriétaires au terme de trente ans de mise en valeur (contrat de pressura). La haute vallée du Minho et la haute vallée de l’Èbre se repeuplent.

Au Xe siècle, après la mort d'Ordoño II (924), la monarchie asturienne laisse place au royaume de León.

L’isolement dont la cordillère Cantabrique fut l'objet durant les siècles médiévaux fait que les références historiques restent maigres.

C’est à la suite de la rébellion du fils d’Henri II de Trastamare que s’est établie la Principauté des Asturies. S’il y eut plusieurs tentatives d’indépendance, les plus connues furent celles du comte Gonzalo Peláez ou de la reine Urraca (l’Asturienne), qui malgré des victoires importantes, furent mises en échec par les troupes castillanes. Les rois de Castille considérant les nobles asturiens comme peu loyaux, décident de déclarer tout le territoire des Asturies comme de « realengo », c'est-à-dire soumis directement à l'autorité du roi. Apparaît alors (1388) le titre de Prince des Asturies, à l'imitation du Dauphiné français et de la Principauté de Galles, pour mieux en assurer le contrôle. Il ne s'agit pas d'un « titre d'honneur », mais d'un mécanisme de domination.

Au XVIe siècle, la population atteint pour la première fois 100 000 habitants, chiffre qui se multiplie avec l'arrivée, le siècle suivant, du maïs américain.

Époque moderne

Le , l'Assemblée générale de la Principauté des Asturies déclare la guerre à la France et se proclame souveraine en levant sa propre armée et en envoyant des ambassadeurs à l'étranger, devenant par là le premier organisme espagnol officiel à entreprendre cette démarche. De février 1810 à août 1811, elle est gouvernée par une assemblée élue, la Junte supérieure, première expérience de régime parlementaire en Espagne : celle-ci qui administre un territoire en partie envahi, veille à nourrir la province en important du grain de l'étranger, place sous séquestre les biens de l’Église et ceux des afrancesados. Elle tente d'obtenir des subsides des Cortes de Cadix pour ravitailler les troupes mais, malgré le soutien du général Francisco-Xavier Losada, n'a que peu d'autorité sur la population et l'armée[3].

En 1820, Rafael del Riego, né à Tuña (en) dans les Asturies, prend la tête du premier soulèvement constitutionnel. Il proclame à Cádiz le rétablissement de la Constitution de 1812. Ce pronunciamiento s'étend à une grande partie de l'Espagne, provoquant en retour l'expédition française de 1823. Accusé de républicanisme, Riego est pendu en 1823. L’Himno de Riego sera l'hymne de la Seconde République espagnole (1931-1939).

Dès 1830 commence l'extraction du charbon, initiée par la Révolution industrielle. Plus tard s'établisent les industries sidérurgiques et navales. Ainsi, les Asturies deviennent un des hauts lieux du mouvement ouvrier et du syndicalisme espagnol, le plus souvent proche de l'anarcho-syndicalisme.

L'insurrection de 1934

Sous la Seconde République espagnole, le , une grève générale pour protester contre le gouvernement de la CEDA, dégénère en de graves affrontements. L'armée est envoyée pour réprimer la révolte, sous le commandement du général Doval, chef de la Garde civile, assisté de ses deux adjoints les lieutenants-colonels López de Ochoa et Yagüe ; contrairement à la légende, le général Franco n'était pas sur place et est resté à Madrid d'où il supervise les opérations. Les ouvriers asturiens portent la grève plus loin et font une vraie révolution, appelée la « Commune asturienne », déclarant la « République des ouvriers et paysans des Asturies ». Isolés, ils sont finalement défaits. Franco décide de planifier les opérations militaires comme dans une guerre coloniale, en y envoyant la Légion Étrangère et les troupes arabes du Maroc, réputées pour leur férocité. Il eut besoin de plus de 40 000 hommes (Guardia Civil, Guardia d'Asalto, armée africaine, infanterie et marine). La répression est terrible: 3 000 morts, 7 000 blessés, 30 000 emprisonnés (beaucoup d'entre eux furent aussi torturés), et plusieurs milliers mis au chômage. Sur les quarante condamnations à mort prononcées, quatre sont effectivement exécutées.

La guerre civile espagnole

La guerre civile entraîne la division des Asturies en deux camps. La capitale, Oviedo, est prise par les insurgés, tandis que le reste est sous le contrôle de la République. La Galice, la Castille et la Navarre sont prises par les troupes nationalistes, de telle sorte qu'apparaît le Front Nord, c'est-à-dire une région constituée par les Asturies, la province de Santander et le Pays basque, qui restent fidèles à la légalité, mais isolées du reste du territoire républicain. Les troupes navarraises avancent sur le Pays basque, affrontant une forte résistance, mais le Parti nationaliste basque cherche une reddition unilatérale avec les Italiens par le biais du Vatican durant le printemps de 1937. Les troupes franquistes lancent ensuite leur campagne du nord et avancent vers Santander à partir du sud. Étant la province la plus petite et la moins peuplée, la résistance y est impossible. Dans le Pays basque, la moitié orientale (Guipuzcoa et Alava) est déjà dans les mains des insurgés. Le chef du gouvernement basque, José Antonio Aguirre, ordonne aux gudaris (quinze bataillons) de se concentrer dans la région de Santoña (province de Santander). Les Basques négocient une paix séparée avec les Italiens du Corpo Truppe Voluntarie (accords de Santoña, août 1937). Le général Franco n'en respecte pas les conditions.

Quelques troupes basques et de Santander se replient vers les Asturies. Le Pays basque tombé, Santander, la plus grande partie de Léon, de la Galice et la mer sont sous le contrôle de la marine franquiste et les Asturiens sont isolés. Pour mieux gérer la situation, on met en place le « Conseil Suprême des Asturies et de Léon », plus tard nommé le « Conseil Souverain ». Le président asturien, Belarmino Tomás, tente de faire reconnaître l'indépendance des Asturies par la Société des Nations, ce qui irrite le gouvernement républicain espagnol[4]. L'affaire n'arrive pas à être traitée devant l'organisation internationale, très probablement à cause de l'intervention du Parti socialiste, auquel appartenait Belarmino Tomás. C'est la troisième fois que les Asturies déclarent leur indépendance depuis l'époque lointaine du Royaume Asturien.

Pendant deux mois, les Asturies résistent avec une grande ténacité, assaillies à l'ouest par les troupes galiciennes (les Mariscos), par le sud, et par l'est (Brigadas Navarras). L'aviation de Franco fait de grands ravages. Des avions allemands, sous le commandement d'Adolf Galland, futur as de la Seconde Guerre mondiale, attaquent la ville de Gijón et l'est des Asturies. Dans la bataille de l'Est ou d'El Mazuco, les avions de la Luftwaffe (Légion Condor) pratiquent une nouvelle méthode, le bombardement massif avec des bombes explosives aussi bien qu'incendiaires (testées précédemment à Guernica).

L'avance implacable des troupes de Franco fait que des milliers de personnes, civils et combattants, se replient vers Gijón. Beaucoup essayent de s'enfuir par la mer, mais le blocage maritime rend cette fuite presque impossible. Quelques-uns arrivent en Bretagne, dans les ports de Lorient, Nantes ou Saint-Nazaire en particulier. Les autorités françaises reconnaissent comme gouvernement légitime le Conseil Souverain des Asturies. Les réfugiés obtiennent de la nourriture et des soins médicaux et finalement un train est mis à leur disposition. Des combattants asturiens traversent la France jusqu'en Catalogne, où ils continuent le combat jusqu'à la fin de la Guerre Civile.

D'autres combattants restent sur place sans pouvoir faire autre chose que poursuivre la lutte de guérilla, ce qui va donner lieu à l'apparition du maquis, qui durera jusqu'aux années 1950.

« La guerre civile espagnole ne fut pas un évènement spontané ; ni la conséquence intrinsèque du régime républicain ; ni une malédiction tombée du ciel. Elle fut provoquée par un coup d’État déclenché par un groupe de militaires de haut rang, dirigé par le général Emilio Mola, le « Directeur », qui n’hésita pas à lancer les troupes sous ses ordres contre l’Espagne fidèle au gouvernement de la République. Son éclatement ne surprit personne. Ce fut le dernier acte d’un long processus commencé avec la révolution d’octobre 1934 dans les Asturies, suivi par les élections de février 1936 qui divisèrent l’Espagne en deux blocs antagonistes quasiment équilibrés. La bourgeoisie, qui avait frémi d’horreur lors des évènements de 1934, en était arrivée à penser qu’une dictature militaire valait mieux que la « chienlit rouge » qui gouvernait le pays.

Deux évènements corollaires provoquèrent l’étincelle qui allait conduire à la guerre civile. Le 12 juillet, un lieutenant de la Garde d’assaut, José Castillo, fut abattu par des phalangistes en plein centre de Madrid. Le 13 juillet, en représailles, un groupe de gardes d’assaut républicains enleva et assassina le député Calvo Sotelo, chef de l’opposition parlementaire, proche des courants fascisants. La classe dirigeante et les milieux d’affaires, horrifiés par cet évènement, encouragèrent les éléments les plus conservateurs de l’armée à intensifier les préparatifs pour un soulèvement.

L’insurrection fut déclenchée à Melilla le 17 juillet 1936, quelques heures avant la date prévue. L’avion du vieux général Sanjurjo, le professionnel des pronunciamientos qui devait prendre la tête du soulèvement, s’écrase peu après son décollage près de Lisbonne, laissant le champ libre au général Franco. Le 18 au matin, le général Franco proclame la loi martiale dans l’archipel des Canaries avant de partir à bord de l’avion le Dragon Rapide pour le Maroc où il devait prendre la tête du soulèvement. Le même jour l’insurrection militaire s’étend à toutes les régions d’Espagne[5]. »

L'un des symboles de la guerre d'Espagne est l'infirmière asturienne Ángeles Flórez Peón, née en 1918 à San Martín del Rey Aurelio, près de Langreo, considérée comme la dernière soldate républicaine vivante[6].

Époque contemporaine

Très affectée par la reconversion industrielle des années 1990, la Principauté tente actuellement de mettre en valeur son patrimoine touristique et naturel.

Langue

L’espagnol est la langue officielle des Asturies. L’asturien est également employé et, même s’il n’est pas officialisé, il bénéficie d’une protection spéciale avec l’accord du Statut d’autonomie des Asturies.

L’asturien est une langue qui dérive du latin (comme la langue espagnole) et qui trouve son origine dans la langue romane utilisée dans les royaumes des Asturies et de León.

Le premier texte connu est la Nodicia de Kesos, qui date de 974, encore en latin, mais contenant des traces du roman asturien primitif. Le premier document écrit dans les règles en asturien est le « Fueru d'Avilés » de 1085.

L'asturien possède quelques variantes à l'intérieur de la Principauté. Il existe également des variétés de la même racine asturléonaise dans les anciennes zones de domination du royaume des Asturies, par exemple dans les provinces de León, de Zamora ou de Tras-os-Montes au Portugal.

Depuis la Transition il existe un mouvement social qui tente de faire revivre le dialecte et de le réintégrer en tant que langue officielle. En 1981 se crée l’Académie de la langue asturienne, institution de la Principauté des Asturies dont le but est l’étude, la promotion et la défense de l’asturien.

Aujourd'hui, la langue la plus utilisée est le castillan, la seule qui soit officielle. L'asturien n'est pas beaucoup parlé et est en voie d'extinction.

Organisation institutionnelle

Le statut d'autonomie des Asturies de 1981 constitue la province d'Oviedo en communauté autonome uniprovinciale sous le nom de « principauté des Asturies » (Principado de Asturias). La Junte générale, composée de 45 députés élus pour quatre ans, exerce le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est réparti entre le président de la principauté des Asturies, élu par la Junte générale parmi ses membres, et le conseil de gouvernement[7].

Organisation territoriale

Selon le statut d’autonomie des Asturies, pour raisons administratives, la Communauté est divisée en 78 communes qui ont la même valeur légale qu’une municipalité. L’organisme plus petit que la commune est la paroisse civile qui n’a pas forcément de rapport avec la paroisse ecclésiastique. À l’intérieur de ces paroisses se distinguent les différents quartiers.

Du point de vue judiciaire, les Asturies se divisent en dix-huit districts judiciaires, comptant des juges de première instance à la tête de chacun d’entre eux.

Du point de vue sanitaire, les Asturies comptent huit zones sanitaires, deux districts sanitaires, 66 espaces de santé de base et quinze espaces spécialisés[8].

Économie

L'économie de la Principauté des Asturies, communauté autonome espagnole, repose sur un secteur primaire en perte de vitesse qui occupe près de 6 % de la population active avec l'élevage bovin, l'agriculture (maïs, pomme de terre, pomme) et la pêche.

Le secteur secondaire emploie 30 % de la population active, particulièrement dans les domaines de la sidérurgie, de l'agroalimentaire, de l'acier, de l'armement, de la chimie, des équipements de transport, etc. Suit, en étant significative, l'extraction du charbon bien qu'elle ne jouisse plus de son rôle prépondérant d'autrefois.

Le secteur tertiaire concerne quant à lui 65 % de la population active et cette part va en augmentant, effet symptomatique de la concentration de la population dans les centres urbains et de l'importance qu'a acquis le tourisme dans la région ces dernières années. Malgré la délocalisation qui a frappé la communauté ces dernières décennies, le revenu par habitant a augmenté au-delà de la moyenne nationale pour s'établir à 22 046 € en , soit une progression de 5,7 % par rapport à l'année précédente.

Démographie

Données (INE 2004-2005)

La population asturienne a le plus fort taux de mortalité en Espagne (12 pour mille) et le plus bas taux de natalité (6 pour mille), c'est pourquoi la population diminue depuis 1987, alors que celle des villes ne diminue pas. Le dépeuplement des zones minières est significatif. La communauté est celle qui a connu la plus forte baisse de population de toute l'Espagne en perdant 82 000 habitants depuis 1978 et la deuxième province après celle d'Ourense[9].

| Année | Population | Année | Population | ||

| 1800 | 350 000 | 1998 | 1 081 834 | ||

| 1900 | 627 069 | 1999 | 1 084 314 | ||

| 1910 | 685 131 | 2000 | 1 076 567 | ||

| 1920 | 743 726 | 2001 | 1 075 329 | ||

| 1930 | 791 855 | 2002 | 1 073 971 | ||

| 1940 | 836 642 | 2003 | 1 075 381 | ||

| 1950 | 888 149 | 2004 | 1 073 761 | ||

| 1960 | 989 344 | 2005 | 1 076 635 | ||

| 1970 | 1 045 635 | 2010 | 1 084 000 | ||

| 1981 | 1 127 007 | 2013 | 1 068 000 | ||

| 1991 | 1 098 725 | 2015 | 1 044 481 | ||

| 1996 | 1 087 885 | 2018 | 1 027 659 | ||

| Source : INE | |||||

Culture

Musique, chant et danse

La musique et la danse traditionnelles sont centrales dans le paysage culturel asturien. L'instrument le plus caractéristique est la « gaïta asturiana », cornemuse a un seul tube (roncon). Elle s'utilise dans de nombreuses danses traditionnelles, comme la Jota asturienne, et s'accompagne souvent d'un tambour, bien qu'il arrive aussi qu'elle soit accompagnée par d'autres instruments tels que la clarinette ou l'accordéon.

Le chant traditionnel le plus représentatif de la Principauté est la « tonada asturiana », ou « asturianada », chant folklorique lyrique. Son origine n'est pas connue et ne fait l'objet d'aucun écrit avant 1885. On peut toutefois penser que, à l'instar du flamenco en Andalousie, la « asturianada » ait des racines populaires.

L'hymne de la principauté est Asturias, Patria querida, chanson populaire arrangée.

Mythologie

Étant à l'origine des divinités mineures, les créatures mythologiques gagnent en importance au fil des siècles. Les légendes sont transmises oralement de génération en génération au Moyen-Âge, malgré l'Inquisition, qui menace le paganisme et toute croyance se démarquant du catholicisme. Ces croyances sont à nouveau menacées au moment de la Révolution Industrielle, et en particulier lors des années les plus restrictives imposées par le franquisme. La migration des jeunes populations vers les grandes villes contribue à l'abandon de la pensée magique, des anciennes croyances et des coutumes. Au décès de Franco et à la fin du régime franquiste, divers écrivains et historiens sauvent de l'oubli ces légendes et mythes. Les créatures mythologiques principales persistant jusqu'à aujourd'hui sont les suivantes :

La Xana

La Xana est l'équivalent d'une nymphe d'une beauté extraordinaire aux traits nordiques. Elle est décrite comme ayant les cheveux blonds, les yeux clairs, et la peau blanche. Elle porte un voile transparent. Elle vit à proximité des points d'eau, comme les rivières, les fontaines, les puits ou encore les chutes d'eau. Elle y garde des trésors enfouis sous l'eau. Elle se peigne les cheveux à l'aide de peigne en or. pour captiver les hommes par son charme. Bien que bienveillante en général, elle peut se révéler vindicative avec ceux qui envahissent son territoire.

El Trasgu

El Trasgu est une sorte de duende, lutin hispanique, à la personnalité espiègle et enjouée, qui ne dépasse généralement pas 80 cm. Il a la peau noire ou foncée, de grands ongles, une bouche imposante, un nez écrasé, de petits yeux brillants, des cornes et une queue. Il est très maigre, mais se déplace avec une rapidité incroyable et fait habituellement de grands sauts. Son visage a presque toujours une expression moqueuse, à moins qu'il ne soit contrarié ou en colère. Il porte une blouse et un bonnet, toujours couleur rouge ou chair. Sa caractéristique est que la paume de sa main gauche est percée. Il vit dans les maisons et est extrêmement perturbateur, causant parfois de gros dégâts. Cela perturbe gravement la vie familiale dans les maisons où il habite, car il dérange le bétail, jette des objets à terre ou les change de place, enlève les vêtements des tiroirs, empêche les gens de dormir la nuit, etc. S'il est bien traité et tant qu'il est de bonne humeur, le Trasgu peut effectuer les tâches non achevées, telles que balayer, ranger, nettoyer les maisons, toujours la nuit. Cependant, s'il est en colère, l'inconvénient est tel qu'il peut pousser les familles à déménager. Il est extrêmement difficile de se débarrasser de lui, puisqu'il suit les familles, en annonçant : « Je déménage aussi. » Pour s'en débarrasser, il faut lui demander des tâches qu'il est incapable de faire, comme porter de l'eau, blanchir la peau d'un bélier noir ou ramasser des graines de lin au sol. Rongé par la honte, il s'en ira.

El Nuberu

El Nuberu exerce un contrôle sur les tempêtes, les nuages et l'orage. C'est l'équivalent du Zeus grec ou du Jupiter romain dans la mythologie asturienne. Il est caractérisé par une longue barbe épaisse, des yeux ardents, des oreilles pointues et a des cheveux blancs. Il porte une cape noire, un grand chapeau à larges bords et tient un bâton à la main. Il peut être très hostile vis-à-vis des gens qui saccagent les cultures, mais peut aussi être très bienveillant vis-à-vis de ceux qui apportent leur aide pour cultiver la terre, en leur offrant le don d'être « tempestariu », c'est-à-dire capables de chasser les tempêtes. Il est ambivalent, car il peut aussi bien créer la pluie, la neige et la grêle qui ruinent les cultures, que les favoriser en rendant les sols fertiles grâce à la pluie qu'il peut faire tomber. Son pouvoir le plus redoutable est celui de créer un brouillard très épais, qui provoque la perte des bergers et de leurs bétails.

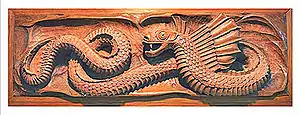

El Cuélebre

El Cuélebre est un serpent ailé gigantesque qui vit au plus profond des caves et qui garde les trésors ou les Xanas. Comme il ne meurt pas naturellement, ses écailles deviennent extrêmement épaisses et impénétrables au fil du temps, et des ailes de chauve-souris apparaissent. Il émet des sifflets agaçants. Il ne s'éloigne jamais vraiment de l'endroit qu'il garde, mais quand il le fait, il se nourrit de bétail ou d'hommes. Il peut être tué si on le nourrit d'une pierre brûlante ou de pain dans lequel sont cachées des épingles. Le matin de la fête de San Juan, il devient léthargique et perd momentanément ses pouvoirs.

- La Ayalga

C'est une femme mortelle, qui est victime d'un sort ou d'une malédiction qui la condamne à vivre dans des cavernes et des gouffres remplis de trésors, gardés par los Cuélebres. Le sort lui confère également certains pouvoirs surnaturels, tels que la capacité à comprendre les animaux et les plantes. En raison de sa captivité, elle exprime une extrême tristesse en chantant des chansons mélancoliques, tout en étant surveillée par los Cuélebres. Pour briser le sortilège, un homme doit tuer le Cuélebre qui la surveille, ou la toucher avec une branche de saule. La nuit précédant la fête de San Juan, elle essaie d'attirer des hommes avec des lumières bleues qui jaillissent à l'entrée de la grotte où elle vit. Si son sauveur accepte de l'épouser, le sort est conjuré et fait de lui le propriétaire du trésor de la grotte dans laquelle elle était confinée.

La Llavandera

La Llavandera est une femme âgée et ridée, d'apparence désagréable, qui s'apparente à la Banshee irlandaise. Elle lave ses vêtements dans la rivière la nuit. Il est facile de l'entendre, mais très difficile de l'apercevoir car elle n'aime pas être observée. Celui qui parviendra à la voir devra l'aider à laver ses vêtements. S'il refuse, il sera noyé dans la rivière ou abattu à coups de pelles par toutes les Llavanderas. La Llavandera a un rôle positif à jouer dans la lutte contre les incendies de forêt en détournant les cours d’eau. Elle déteste profondément les jeunes, en particulier ceux qui ne respectent pas les traditions.

La Güestia

La Güestia est le nom donné à un groupe d'âmes en peine, vêtues d'un linceul blanc à capuche qui errent la nuit. Elles portent toutes une bougie, qui ne peut pas toujours être vue. Leur présence est perceptible de par l'odeur marquée de cire qui se dégage à leur passage et le vent qui se lève dans leur sillage. Elles se déplacent généralement par huit, en marchant deux par deux. Le groupe quitte le cimetière en prononçant des prières ou en chantant des chants funéraires. Sur leur passage, les chants des animaux de la forêt cessent, alors que les chiens aboient excessivement et les chats s'enfuient, terrorisés. La Güestia a pour mission d'annoncer aux gens leur mort à venir, qui se produit à la troisième visite des âmes. Celles-ci sont en fait les proches déjà décédés de la personne à qui la mort est annoncée, pour l'accompagner dans son voyage.

El Busgosu

El Busgosu est un être hybride de la forêt, mi-homme et mi-bouc. Son visage, son torse et ses bras sont humains alors que ses pattes et ses cornes sont celles d'une chèvre. Il est le Seigneur de la forêt et de tout ce qui l'habite. Il est un ennemi féroce des bûcherons et chasseurs. Il les persécute, en les faisant chuter des falaises. Il enlève les femmes pour le emmener dans sa caverne, et il est impossible à rattraper.

Costumes

Les Asturies ont conservé une variété de costumes traditionnels, variant de par leurs caractéristiques et notamment leurs couleurs, signes d'appartenance aux diverses zones géographiques des Asturies. Ces costumes ne sont aujourd'hui portés qu'à l'occasion de festivités folkloriques, ou par des groupes de danse ou musique traditionnelles.

Celui porté par la femme s'appelle « llanisca », alors que celui porté par l'homme s'appelle « porruanu ». Ils sont tous deux fabriqués avec des tissus protégeant du froid du nord de l'Espagne. Le lin ou le chanvre sont utilisés pour les sous-vêtements, et la laine pour les vêtements extérieures. Des tissus plus sophistiqués et plus fins sont aujourd'hui utilisés. Leur confection est une part importante de l'artisanat de la ville de Llanes.

La llanisca, tenue des femmes, se compose d'une chemise blanche à manches longues, d'un corsage et de la "dengue", une sorte de cape ornée de perles posée sur les épaules et croisée à hauteur de poitrine. La jupe peut être de différentes couleurs mais le vert et le rouge prédominent. On lui superpose un tablier noir. Des espadrilles de spart ou des « madreñes », sabots de bois, servent de chaussures.

Le porruanu, tenue des hommes, se compose d'une chemise blanche avec un gilet et une ceinture rouge à la taille. La partie inférieure est caractérisée par un caleçon ou un pantalon assorti au gilet. L'une des pièces les plus importantes du costume régional des hommes est le « montera », un bonnet spécialement conçu pour protéger de la pluie.

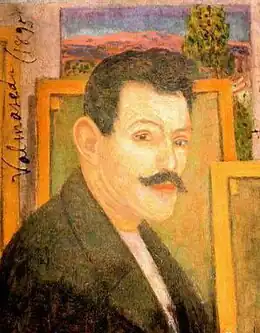

Peinture

Le musée des Beaux-Arts des Asturies donne à voir les principaux peintres asturiens du XXe siècle :

- Juan Carreño de Miranda (1614-1685) ;

- Darío de Regoyos (1857-1913) ;

- Luis Bayón (1894-1945) ;

- Mariano Moré (1899-1974) ;

- Evaristo Valle (1878-1951) ;

- Nicanor Piñole (1878-1978) ;

- Aurelio Suárez (1910-2003) ;

- Pelayo Ortega (1954) ;

- Inocencio Urbina Villanueva (1926) ;

- Luis Fernández (1900-1973).

Architecture

L'architecture asturienne hérite de l'art préroman. Des monuments comme les églises Santa María del Naranco, l'église Sainte-Christine de Lena, ou encore Saint-Michel-de-Lillo, toutes situées dans la ville d'Oviedo, en sont l'illustration.

L'art roman est très présent aussi, et notamment des monuments tels que le monastère de San Pedro de Villanueva, dans la ville de Cangas de Onís.

L'art gothique est peu présent, bien que certains monuments en héritent, comme la cathédrale de San Salvador, à Oviedo.

L'art baroque est observé de par les palais, comme ceux de Camposagrado et de Velarde. Au sein de ce dernier se situe le musée des Beaux-Arts des Asturies.

.jpg.webp)

En 1985, l'UNESCO classe au patrimoine mondial certains monuments des Asturies.

En ce qui concerne l'architecture populaire, el hórreo asturiano, ou grenier asturien, est très répandu. C'est une sorte de bâtiment agricole à usage de grenier, servant au stockage des céréales après la récolte, surtout pour le maïs et las fabas, variété de haricots blancs. Il se compose d'une chambre étroite, en longueur, laissant passer l'air mais isolée du sol pour protéger le grain de l'humidité et des animaux. La panera en est l'évolution, pouvant dépasser cent mètres carrés de surface couverte.

Aux Asturies se situe l'unique œuvre architecturale d'Oscar Niemeyer, architecte brésilien, en Espagne : le Centre culturel international Oscar Niemeyer. Il est symbolique des Asturies, selon le choix par vote des lecteurs du journal El Comercio. Ce projet a été offert à la Principauté par l'architecte, récompensé par le prix des Arts du Prince des Asturies, en 1989. Le centre a été conceptualisé comme un lieu ouvert, d'éducation, de culture et de paix.

À Oviedo, l'une des constructions les plus caractéristiques de l'architecture moderne est le Palais des Expositions et des Congrès d'Oviedo, érigé par l'architecte espagnol Santiago Calatrava, ayant reçu le prix des Arts du Prince des Asturies en 1999.

Gastronomie

La gastronomie peut parfois s'apparenter à la cuisine normande ou bretonne. Le plat le plus caractéristique est la fabada, ragoût à base de haricots blancs, accompagnés de chorizo, de morcilla, et de tocino, sorte de bacon. Un autre plat typique est l'empanada asturiana.

Il existe plus d'une dizaine de fromages artisanaux. Le cabrales, fromage fort à pâte persillée élaboré avec du lait cru de vache ou avec un mélange de deux ou trois sortes de lait, en est le plus connu.

Parmi les desserts, les plus traditionnels et importants sont l'arroz con leche (riz au lait) et les casadielles (sorte de crêpes fourrées aux noix préalablement broyées, auxquelles on ajoute du sucre et qu'on arrose d'anis). Au moment du Carnaval, on mange le frixuelo, sorte de beignet frit à base de farine, lait et sucre, qu'on saupoudre de sucre.

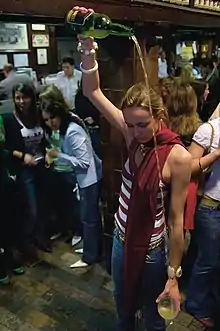

La boisson typique est la sidra (cidre). Elle est servie en tenant la bouteille à bout de bras. Ainsi, lorsque le liquide atteint le verre, l'apparition de petites bulles d'air contribue à donner tout son arôme au cidre. Elle se sert dans un verre unique, que se passent les buveurs. La quantité de cidre versée dans un verre est très petite. Cela ne semble pas compatible avec le partage du verre par plusieurs personnes. En effet, pour éviter que le cidre ne se dégaze trop vite, les consommateurs boivent de petites gorgées (il est fréquent que le reste, dégazé trop vite, soit jeté avant de reverser à nouveau le cidre dans le verre). Ce verre est très large, afin que le buveur puisse apprécier toute la senteur du cidre.

Personnes célèbres nées aux Asturies

- Letizia Ortiz : reine consort d'Espagne

- Anita Orejas : infirmière dans la guerre d'Espagne, première femme fusillée par les nationalistes à Gijón

- Severo Ochoa : prix Nobel de médecine, obtenu en 1956, pour ses recherches sur la synthèse de l'ARN

- Luis Enrique : ancien joueur de football et actuel entraîneur de l'équipe nationale d'Espagne

- David Villa : joueur de football évoluant au Vissel Kobe, surnommé « El Guaje » (« le gamin », en asturien)

- Santiago Cazorla : joueur de football évoluant au Villareal CF

- Fernando Alonso : pilote automobile, double champion du monde de Formule 1, surnommé « El Toro de Asturias » (« Le taureau des Asturies »)

- Víctor Manuel : chanteur

- Melendi : chanteur

- Hevia : musicien gaitero, ou joueur de cornemuse

- Ángeles Flórez Peón : milicienne républicaine espagnole[10]

Références

- « BOE.es - Documento BOE-A-1998-10126 », sur www.boe.es (consulté le ).

- (es) Rodríguez Díez, Matías (1981), « Historia de Astorga ». I. León: Celarayn. p. 3-5. (ISBN 84-85378-26-1).

- Renaudet Augustin, André Fugier, La Junte Supérieure des Asturies et l'invasion française (1810-1811), compte-rendu. In: Bulletin Hispanique, tome 33, n°4, 1931. pp. 363-364. [www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_1931_num_33_4_2433_t1_0363_0000_2].

- D'après Tuñón de Lara.

- José Maria Fernandez, La vallée du Nalón, éd. Le Manuscrit.

- (es) http://www.facebook.com/lavozdeasturias, « Maricuela cumple 103 años », sur La Voz de Asturias, (consulté le )

- (es) « Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias », sur boe.es, (consulté le ).

- Institut de l’Information Sanitaire, 2002.

- (es) Inés Calderón, « El invierno demográfico del noroeste: 15 provincias tienen menos habitantes que hace 40 años », sur eleconomista.es, .

- (es) « Maricuela cumple 103 años », sur La Voz de Asturias,

Annexes

Articles connexes

- Asturias, Patria querida (hymne)

- Asturien (langue romane)

- Drapeau des Asturies

- Royaume des Asturies (718-910)

- Royaume de León (1910-1230) et (1296-1833)

- Communautés autonomes de l'Espagne

- Provinces d'Espagne

- Prince des Asturies

- Prix Princesse des Asturies

- Cuisine asturienne

- Bloque por Asturies, parti politique

- Montagne des Asturies (es)

- Climat des Asturies (es)

- Espaces naturels protégés des Asturies (es)

- Histoire des Asturies (es)

- Littérature en asturien (es)

Liens externes

- (es) Site officiel Gouvernement de la Principauté des Asturies

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative à la musique :

- (es) Parlamento de Asturias

- (fr) Site touristique officiel

- Histoire des asturies, vie traditionnelle, langue asturienne (encadré vert à droite pour le français)

- Découverte de LLanes

- Photographie des Asturies

- Tourisme rural

- Terres celtes