Inquisition espagnole

L'Inquisition espagnole, officiellement tribunal du Saint-Office de l'Inquisition (en espagnol : Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición) est une juridiction religieuse sous contrôle du pouvoir royal établie en 1478 par une bulle du pape Sixte IV, à la demande de la reine de Castille Isabelle Ire et du roi d'Aragon Ferdinand II, mariés depuis 1469 et honorés à partir de 1496 par le titre de « Rois catholiques ».

Dépendant de ces deux monarques qui nomment les premiers inquisiteurs en 1480, le pouvoir du tribunal du Saint-Office[N 1] était absolu pour condamner, mais la suite de cette condamnation ne relevait que du pouvoir royal.

Conçue à l'origine pour maintenir l'orthodoxie catholique dans les royaumes de Castille et d'Aragon, il élargit ensuite le champ de son action aux convertis d'origine juive ou musulmane, combattant notamment la persistance des pratiques judaïsantes, et, dans une moindre mesure, réprime les actes qui s'écartent d'une stricte orthodoxie (comme le blasphème, la fornication, la bigamie ou encore la pédérastie).

D'abord établi en Castille et en Aragon, ce tribunal est ensuite étendu par les rois d'Espagne aux territoires d'outre-mer, les îles Canaries (1504), puis les colonies d'Amérique (vice-royautés de Nouvelle-Espagne et du Pérou) ; en revanche, les tentatives de Charles Quint pour l'établir dans ses possessions des Pays-Bas[N 2] se heurtent à une forte opposition.

Ce tribunal est définitivement aboli le .

Contexte

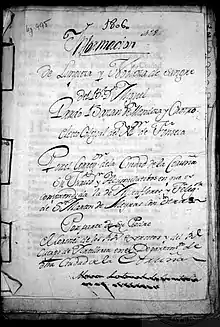

En Espagne, dans le contexte de la Reconquista, la reconquête des territoires musulmans par les chrétiens espagnols et la construction d'une identité nationale fondée sur la foi catholique, les nouveaux chrétiens (en espagnol: cristianos nuevos) faisaient l'objet, depuis le début du XIVe siècle, de persécutions soutenues par les autorités, comme, en particulier, la révolte de Pedro Sarmiento à Tolède en 1449, qui avait abouti à la proclamation des premiers statuts de « limpieza de sangre » (« pureté de sang », en espagnol) refusant l'accès à diverses fonctions publiques aux nouveaux chrétiens.

Ce sont au premier chef les marranes (« porcs » en espagnol), c'est-à-dire les Juifs convertis et leurs descendants, dont le nombre fut particulièrement élevé après les répressions anti-juives de 1391, qui furent suspectés de ne pas être sincères dans leur nouvelle foi chrétienne — souvent à juste titre puisque leur conversion était le résultat des tortures et menaces de mort à leur encontre — et de poursuivre la pratique du judaïsme en secret.

Histoire

Création du Saint-Office

Comme les évêques demandaient aux souverains de pouvoir prouver la vigueur de leur engagement en pourchassant les « nouveaux chrétiens » dont la conversion n'était pas jugée sincère ou l'« insolence » de leurs richesses[1], et comme les Rois catholiques refusaient l'intervention directe d'un légat du Pape dans les affaires intérieures du pays, les ambassadeurs espagnols à Rome firent pression pour obtenir l'Inquisition (commission d'enquête) pour vérifier la sincérité des convertis et les châtier le cas échéant[1]. Accessoirement, il s'agissait également de combattre la « judaïsation de l'Église », qui était dénoncée[2]. Le Pape accéda à leur requête. Le , la bulle du pape Sixte IV (Exigit sincerae devotionis affectus) autorise les Rois Catholiques à nommer eux-mêmes les inquisiteurs espagnols, ce qui fait de l'Inquisition une affaire de l’État.

L'Inquisition est la seule institution ayant un Conseil commun à la couronne de Castille et à celle d'Aragon, de sa création jusqu'au XIXe siècle (sauf durant un court laps de temps), soit pendant trois siècles et demi[3] - [1].

Premières nominations d'inquisiteurs (1480)

Le , les premiers inquisiteurs dominicains, Miguel de Morillo, Juan de San Martín et l'assesseur Juan Ruiz de Medina, sont nommés. Ils prennent leurs fonctions à Séville où la communauté marrane menacée échoue dans une tentative d'insurrection. Le siège de l'Inquisition est établi au Château de San Jorge, qui lui servira également de prison[4]. Six Juifs riches et influents sont brûlés vifs, dès le [5]. À cette occasion, un témoin, le curé du bourg Los Palacios, écrit :

« Ils arrêtèrent bientôt certains des plus honorés et des plus riches échevins et magistrats municipaux, bacheliers et hommes de loi, et gens très haut placés (…) ; ni leurs hautes relations ni leur richesse ne leur furent d'aucun secours (…). On brûlera autant de bois qu'il faudra jusqu'à ce que soient détruits et exterminés ceux qui judaïsaient, et qu'il n'en reste aucun ; et leurs enfants âgés de plus de vingt ans, et même les plus jeunes s'ils étaient atteints de cette lèpre. »

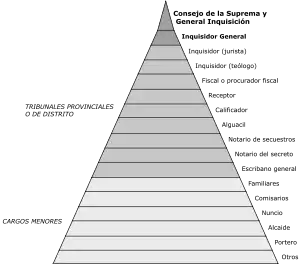

Réorganisation de 1483 : Conseil de l'Inquisition et Inquisiteur général

En 1483, est institué le Conseil de l'Inquisition Suprême et Générale (en abrégé la Suprema), dont le président est l'Inquisiteur général ou Grand inquisiteur (Inquisidor General).

Cette nouvelle fonction est attribuée à Tomas de Torquemada, nommé pour la Castille, puis, après quelques réticences de Sixte IV, pour l'Aragon[6]. Cette charge fut étendue à la Catalogne en 1486.

Bien que sous l'autorité des monarques espagnols, le Grand inquisiteur, en tant que représentant du pape, a la haute main sur l'ensemble des tribunaux inquisitoriaux et peut déléguer ses pouvoirs à des inquisiteurs de son choix, responsables devant lui.

La fonction d'Inquisiteur général est la seule fonction dont l'autorité s'étende à tous les royaumes composant l'Espagne, constituant ainsi un relais utile pour le pouvoir des souverains.

Résistances

Dans son Histoire des Juifs, l'historien Heinrich Graetz écrit en 1882[7] :

« Dans l’Espagne septentrionale aussi, à Lérida, à Barcelone et dans d’autres localités, la population s’opposa vivement à l’introduction de l’Inquisition. Mais la volonté obstinée du roi Ferdinand et le fanatisme implacable de Torquemada eurent raison de toutes les résistances. Dans l’année qui suivit la mort d’Arbues, les inquisiteurs firent leurs débuts à Barcelone et dans l’île de Majorque en livrant deux cents Marranes aux flammes. La fumée des bûchers, dit un contemporain juif (Isaac Arama), monte vers le ciel dans toutes les régions de l’Espagne et jusque dans ses îles. Un tiers des Marranes a été brûlé, un autre tiers est en fuite, errant partout et cherchant à se cacher, et le reste vit dans des transes continuelles, tremblant sans cesse d’être arrêté par l’Inquisition. Sous l’impulsion puissante des onze tribunaux qui fonctionnaient en Espagne, le nombre des victimes s’accroissait d’année en année, et bientôt ce beau pays ne fut plus qu’un immense brasier, dont les flammes ne tardèrent pas à consumer même de bons et sincères chrétiens. Pendant les treize années où Torquemada régna en maître absolu, plus de deux mille Marranes montèrent sur le bûcher. On estime à dix-sept mille le nombre de ceux qui furent bannis après avoir fait acte de contrition. »

En Espagne

Au XVIIe siècle, la couronne d'Aragon compte six tribunaux : Saragosse, Valence, Barcelone, Sassari, Marjorque, en Sardaigne et en Sicile[8].

Au siècle des Lumières, l'Inquisition espagnole apparaît comme le « symbole d'une Espagne obscurantiste et attardée »[9]. Montesquieu écrit en 1725[10] : « Les Espagnols qu'on ne brûle pas paraissent si attachés à l'Inquisition, qu'il y aurait de la mauvaise humeur de la leur ôter ».

Hors d'Espagne

- Possessions coloniales de la Castille :

- Possessions personnelles des rois d'Espagne, notamment les Pays-Bas des Habsbourg :

À partir de Charles Quint, les souverains des Pays-Bas sont aussi roi d'Espagne. Charles Quint, qui, en tant qu'empereur, est engagé dès 1520 dans la lutte contre le luthéranisme dans le Saint-Empire, tente d'implanter un Saint-Office dans ses possessions des Pays-Bas, mais se heurte aux traditions d'autonomie des provinces et des villes, ainsi qu'à la force du courant érasmien chez les catholiques des Pays-Bas.

- Portugal

Un tribunal de l'Inquisition analogue au Saint-Office est installé au Portugal en 1536 par le roi Jean III, fils de Manuel Ier et de l'infante Marie d'Aragon, fille des Rois catholiques et tante de Charles Quint, qui intervient directement sur le roi de Portugal pour qu'il établisse ce tribunal.

Sous la direction de Tomas de Torquemada (1483-1498)

Tomás de Torquemada, de l'ordre des Dominicains, est le premier Inquisiteur général, à partir de 1483, en Castille, puis en Castille et en Aragon.

De 1483 à 1498, il donne à l'Inquisition espagnole une importance et une puissance sans précédent.

Particulièrement dirigée, à cette époque, contre les Juifs et musulmans convertis (marranes et morisques) dont Torquémada n'était pas issu (contrairement à ce qui se répète[11]), l'Inquisition a laissé un souvenir terrifiant. D'une source à l'autre, les chiffres sont très variables ; les plus conservatrices estiment à environ 2 000 le nombre de personnes brûlées sous le gouvernement de Torquemada. À tel point que le caractère souvent expéditif de la procédure provoqua les protestations du Saint-Siège (voir interventions de Sixte IV dès 1483).

Sous les successeurs de Torquemada

La répression qui eut lieu entre 1480 et 1500, sous l'impulsion de Torquemada, fut si efficace que la traque aux judaïsants devint par la suite moins fructueuse et plus difficile, ce qui conduisit parfois à de terribles excès[12]. À tel point que le mouvement d'opposition à l'Inquisition grandit. L'inquisiteur Diego Deza (en) qui avait pris la suite de Torquemada fut démis de ses fonctions en 1507.

Les successeurs de Torquemada et de Deza furent, pour la plupart, plus modérés. Certains ont même fait preuve d'ouverture d'esprit, comme le cardinal Cisneros, inquisiteur général de 1507 à 1517, qui projeta d'inviter Érasme en Espagne[13] ou encore Alonso Manrique de Lara, inquisiteur général et archevêque de Séville de 1523 à 1538, protecteur des humanistes[14].

Il est mise en place, en Espagne puis au Portugal, une structure de surveillance systématique et de délation généralisée, non seulement à l'encontre des convertis, mais aussi de leurs descendants, et de tous les chrétiens d'ascendance même très partiellement juive, baptisés « nouveaux chrétiens ».

À partir de 1525, les tribunaux se tournent vers les morisques, c'est-à-dire les Maures pratiquant l'islam en secret, plus encore après le décret d'expulsion de 1609. Puis ils s'intéressent aux protestants, et à partir de 1530, aux délits divers tels que la bigamie, la fornication ou le blasphème.

Contrairement aux autres pays aux XVIIe et XVIIIe siècles, la sorcellerie mobilise peu l'Inquisition. L'attention principale est toujours concentrée sur les personnes accusées de judaïser. Joseph Perez souligne dans son Histoire de l'Espagne que la raison qui avait motivé la multiplication de ces nouvelles cibles de l'inquisition était l'obtention de nouvelles ressources pour les tribunaux. En effet, autant les grandes persécutions des premières années de l'Inquisition avaient permis le financement aisé de ses structures et de son développement - grâce à l'abondance des biens confisqués aux judaïsants -, autant il a fallu réduire le nombre des tribunaux et augmenter les ressources dès le début du XVIe siècle[15].

Un tour de vis est donné par le carriériste Fernando de Valdés y Salas, inquisiteur général de 1547 à 1566 et archevêque de Séville, avec l'intensification de la persécution contre les foyers luthériens et le terrible autodafé de 1559[16]. La même année, il publie le premier index espagnol des livres interdits, où figurent plusieurs centaines de titres. C'est aussi durant son mandat que l'Inquisition commence à délivrer des « limpiezas de sangre » (« certificat de propreté du sang ») aux personnes ne possédant pas d'ancêtre juif ou musulman. Ces certificats sont non seulement exigés pour l'accès à l'armée, aux charges du Saint Office, pour l'entrée aux universités, mais également réclamés par les familles à la veille des mariages.

L'Inquisition devient alors si puissante et brave parfois si impunément la justice civile qu'elle s'attire l'aide de tous ceux qui la craignent. C'est ainsi qu'elle développe autour d'elle l'institution des « Amis de l'Inquisition ». Ceux-ci, loin de se cacher, se flattent avec arrogance de cette appartenance et défilent annuellement à des parades, notamment à l'occasion des autodafés.

Hormis les premières années de sa création, la violence de l'action de l'Inquisition est plus psychologique que physique, « par la capacité de la cour à débusquer, à tout moment et en tout lieu, les hérétiques, à se valoir de la collaboration d'individus dans les groupes sociaux les plus variés, par le secret de sa procédure et l'absence quasi-totale de droits reconnus à la défense. Seule juridiction à jouir de prérogatives et d’un pouvoir discrétionnaire aussi amples, elle retranchait de la vie sociale les pénitents, confisquait la totalité de leurs biens, et faisait rejaillir sur trois générations l'infamie de la peine. En outre, les sambenitos (ces tuniques d’infamie que revêtaient les accusés et sur lesquels étaient indiqués leurs noms et délits) accrochés dans les églises venaient rappeler à tout un chacun les noms des familles condamnées et entretenir la mémoire de l’infamie »[17].

Selon l'historien Bartolomé Bennassar, la machine politique de l'Inquisition fonctionnait, dans les premières décennies, sur la base d'une « pédagogie de la peur »[18]. L'imagerie de la peur était portée par la torture et les bûchers et renforcée par le côté secret et impénétrable de la procédure.

Pour Bennassar et ses co-auteurs, l'inquisition, loin d'être un héritage médiéval, est une pièce majeure de l'appareil d'État moderne en Espagne. Elle participe à une mise sous surveillance de la société espagnole, secteur par secteur, les inquisiteurs s'efforçant d'imposer « un conformisme de comportement, de parole et finalement de pensée à toutes les couches de la société »[19].

Les abus des inquisiteurs

Les humiliations et persécutions incessantes menées contre les hérétiques par les inquisiteurs sont loin d'être désintéressées. En effet, lors des confiscations de biens, qui frappent non seulement ceux qui sont jugés coupables, mais aussi toute leur famille, le Saint-Office perçoit une part de plus en plus élevée, pouvant atteindre 80 % du produit des biens saisis.

Il arrive même qu'on conduise des procès posthumes : en cas de condamnation, les ossements sont brûlés et, surtout, les biens du défunt sont confisqués aux héritiers et transférés à l'Église. Certains Juifs accusés de ne pas avoir dénoncé des conversos sont tués par l'Inquisition. Certains membres du clergé tombent eux aussi sous les accusations.

« À partir de 1485, le Conseil de la Sainte et Générale Inquisition vient coiffer les différentes cours et statue en appel »[2].

Devant les nombreux excès des inquisiteurs, « les rois catholiques (...) écrivirent au pape, afin qu'il modérât (leur) zèle. Cela eut pour but de décider la formation de lois et d'ordonnances qui devaient servir pour la conduite de ces juges à l'égard des hérétiques. Les instructions qui furent composées contenaient primitivement vingt-huit articles. En 1490, on en ajouta onze et quinze autres dans l'année 1498. Voici en quels termes était conçu le sixième article[20] :

« Que, les hérétiques et les apostats étant infâmes de droit, bien qu'ils se convertissent, qu'on leur impose pour pénitence celle de ne point exercer d'emploi public, de ne point porter de vêtement avec de l'or, de l'argent, de la laine fine, des coraux, des perles, des diamants, ni autres pierres précieuses ; qu'ils ne puissent monter à cheval, ni porter d'armes, sous peine, s'ils contreviennent à cette défense, d'être considérés comme relaps dans l'hérésie ».

« Le vingtième article s'exprimait ainsi[20] :

« Que si l'inquisition avait des procès desquels il résulterait que quelque défunt aurait été hérétique et serait mort en état d'hérésie, lors même que, depuis son décès, trente ou quarante ans se seraient écoulés, que l'on ordonne au fiscal d'instruire la cause et que, dans ce but, on cite les fils, les petits-fils, les descendants et héritiers du défunt, et que l'on poursuive jusqu'à sentence défininitive; et, s'il résulte que l'accusation élait bien prouvée, qu'on la déclare telle : On ordonnera de déterrer, le cadavre en le destinant à un lieu profane, et l'on décidera que tous les biens qui resteront du mort appartiennent au fisc royal, avec tous les fruits et rentes postérieures. et les héritiers seront condamnés à cette restitution »[20].

Le Saint-Office vient à renforcer la censure royale existante en contrôlant les œuvres considérées comme dangereuses pour la foi, en s'appuyant sur l'Index dit de Valdès (1559), sur l'index índice de Quiroga (1583), complétés par des édits particuliers et des visites des inquisiteurs auprès des librairies pour surveiller leurs fonds d'ouvrages. Au XVIe siècle, cette activité de censure couvre aussi bien les œuvres religieuses et mystiques que scientifiques, politiques ou littéraires (poésie, roman, théâtre) espagnoles et étrangères[17].

La fin de l'Inquisition espagnole

L'Inquisition est supprimée en 1808 à l'époque de l'intervention de Napoléon en Espagne, mais est rétablie en 1814.

La dernière victime est un instituteur déiste pendu à Valence le .

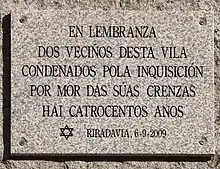

L'Inquisition espagnole est abolie par la reine Marie-Christine en 1834 et la « limpieza de sangre » le .

Lorsque le décret de l'Alhambra ordonnant en 1492 l'expulsion des juifs fut officiellement abrogé en 1967 par le gouvernement franquiste, il était lettre morte depuis longtemps, et des dizaines de milliers de descendants des expulsés, persécutés dans le reste de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pu se réfugier en Espagne et y être accueillis en tant qu'anciens Espagnols.

Les poursuites

Motifs de poursuite

Les dizaines de milliers de procès[21] engagés par l'Inquisition espagnole s'appuient sur des accusations par dénonciation ou plainte. Les accusés sont ensuite poursuivis pour hérésie majeure ou hérésie mineure[22] - [23] :

- hérésies majeures : judaïsme, mahométisme (dont renégats : vieux chrétiens ayant renié, esclaves maures baptisés), protestantisme ;

- hérésies mineures : superstition/hecicheria, hérésie, bigamie, contre le Saint-Office (injure, usurpation de fonction), impediente (entrave à la justice inquisitoriale), parole/palabras (blasphème, fornication), sollicitation (délit commis par les prêtres sur leurs fidèles), proposition, allumbrados, (illuminés, mystiques), sodomie, bestialité, divers[24] - [25].

Origine des accusés

Les marranes représentent 90 % des accusés de 1478 à 1530[26].

Viennent ensuite les morisques, ces musulmans d'Espagne convertis eux aussi, et leurs descendants suspectés de garder leur religion d'origine, qui seront massivement accusés par les tribunaux à partir de la moitié du XVIe siècle, puis après leur expulsion d'Espagne en 1609, en tant que crypto-musulmans[27] - [28].

Les protestants et divers hérétiques accusés de différents délits dits mineurs sont également poursuivis.

Toutes accusations confondues, les statistiques montrent que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à être accusées que les hommes[29], mais qu'elles sont moins lourdement condamnées que les hommes[30], notamment en ce qui concerne la peine capitale.

Les procédures

L'usage de la torture

Au XVIe siècle, le recours à la torture est massif et presque systématique puisque près de la moitié des accusés sont soumis à la question. La terreur inspirée par le tribunal asseoit ainsi son autorité et sa prééminence auprès des populations. Après s'être occupés des marranes, les tribunaux de Valence et de Saragosse se tournent principalement vers les morisques à partir de 1560 où ils représentent jusqu'en 1620 plus de 80 % des torturés[31].

Instruments de torture

Les instruments de torture employés sont codifiés et les manuels d'inquisiteurs proscrivent toute innovation dans le raffinement de la cruauté mais se prononcent, en revanche, en faveur des moyens traditionnels qui doivent être utilisés progressivement et lentement pour en accroître les effets. Les principaux instruments utilisés au XVIIe siècle sont « la toca, le potro et la mancuerda, en les combinant durant la même séance »[32] - [33] - [34].

- La toca ou torture de l'eau : l'accusé est allongé et incliné de telle sorte que les pieds sont plus hauts que la tête, la mâchoire du condamné est écartée avec une pointe métallique, et y est introduite la toca, une bande de lin, dans la gorge où est versé lentement le contenu d'une ou de plusieurs jarres : la sensation d'étouffement est immédiate à mesure que le liquide s'écoule et c'est un des moyens privilégiés car peu risqué.

- Le potro et la mancuerda : la victime est allongée et garottée sur un chevalet ou une crémaillère et le bourreau fait coulisser les nœuds des liens qui contiennent les membres afin de les comprimer et les étirer ; quelquefois, les cordes arrachent la chair ou provoquent des fractures, bien que ce ne soit pas le but escompté a priori.

- La garrucha ou estrapade : la victime est hissée lentement à l'aide d'une poulie en haut d'un mât et suspendue ainsi par ses poings liés dans le dos puis on la laisse tomber violemment par saccades sans toucher le sol afin que ses articulations se disloquent. Si le poids du torturé est trop léger, on ajoute un poids pour alourdir l'ensemble[35].

Issue des procédures

Ces deux catégories de délits méritent des sentences différentes :

- relaxation en personne : le condamné est remis au bras séculier pour être exécuté au terme de l'autodafé ;

- réconciliation : réintégration dans la communauté à travers la levée de l'excommunication ;

- abjuration de vehementi ;

- abjuration de levi ;

- pénitence publique ;

- réprimande ;

- absolution ;

- relaxation en effigie ;

- affaire classée sans suite ;

- aussi coups de fouet, galères.

Les condamnations à mort

Selon Béatrice Leroy, il est aujourd’hui admis qu’il est impossible de parvenir à un calcul exact du nombre de condamnés à mort par l’Inquisition[36]. En 1817, Juan Antonio Llorente publie, dans son ouvrage Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, le chiffre de 39 671 remises au bras séculier espagnol. Ce chiffre est tenu aujourd’hui pour totalement dénué de validité scientifique et peu probable tant il est élevé. En effet, la recherche historique ne cesse de revoir le nombre de condamnés à mort par l’Inquisition à la baisse[37].

L’historien danois Gustav Henningsen qui étudia 50 000 procédures inquisitoriales datées de 1560 à 1700 estimait que 1 % seulement des accusés avaient dû être exécutés[38].

La Revue des études juives étudia l’activité du tribunal de Badajoz entre 1493 et 1599. Elle y a recensé une vingtaine de condamnés à mort sur une période de 106 ans[38].

Dans son étude consacrée à l'inquisition espagnole, l'historien Bartolomé Bennassar considère que la période 1478-1525 fut la plus cruelle, 40 % des condamnés finissant sur le bûcher[19].

La dispersion des Marranes

Les Marranes s'établissent aux Amériques. Mais l'Inquisition a le bras long, et s'y étant également implantée, les pourchasse comme en Europe. Pourtant, certains Marranes portugais réfugiés dans la région de Bordeaux finissent par obtenir des souverains français le droit d'y demeurer et reviennent finalement à la religion de leurs ancêtres.

Les lieux de refuge les plus sûrs sont les pays protestants, notamment les Provinces-Unies (Hollande) et l'Angleterre. Dans les premiers temps, les « nouveaux chrétiens », redevenus juifs ou non, sont laissés en paix, dans la limite de certains interdits, tandis qu'ils peuvent s'installer en pays musulman, bénéficiant du statut de dhimmis « protégé ».

En Turquie, ils jouent ainsi un rôle important auprès de Soliman le Magnifique dans sa lutte contre les royaumes chrétiens. L'un d'eux, le duc de Naxos est le conseiller personnel du fils de Soliman, Selim II. Lorsqu'ils adoptent l'islam, ils obtiennent, ainsi que leurs descendants, le même statut que les autres musulmans.

Chronologie

- 711 : conquête de la péninsule Ibérique par les musulmans. Instauration d'un système où coexistent les musulmans (dominants) et les juifs et chrétiens (statutairement inférieurs).

La période de la Reconquista

- 1085 : reprise de Tolède par les chrétiens.

- 1220 : fondation de l'ordre des Dominicains

- 1231 : Grégoire IX institue le tribunal de l'inquisition

- 1236 : reprise de Cordoue.

- 1241 : reprise de Murcie.

- 1248 : reprise de Séville. Les musulmans ne tiennent plus que le royaume de Grenade.

- 1252 : le pape Innocent IV approuve l’utilisation de la torture pour obtenir les aveux des suspects d'hérésie.

- 1391 : émeutes contre les Juifs d'Espagne. Début du mouvement de conversion des Juifs au christianisme.

- 1449 : révoltes contre les conversos de Tolède. L’accès aux carrières officielles leur est fermé.

- 1453 : les Turcs s'emparent de Constantinople.

Débuts du Saint-Office (1478-1500) et fin de la Reconquista (1492)

- 1478 : Sixte IV promulgue une bulle prévoyant la mise en place du Saint-Office au 1er novembre[39].

- 1480 : premiers inquisiteurs de Castille, Miguel de Murillo et Juan de San Martin (en).

- 1481 : premiers autodafés à Séville.

- 1482 : les Juifs sont expulsés d'Andalousie.

- 1483 : Tomas Torquemada devient le premier Inquisiteur général d'Espagne.

- 1484 : Torquemada publie les premiers textes régissant les procédures du Saint-Office.

- 1485 : assassinat à Saragosse de l'inquisiteur d'Aragon, Pedro de Arbues. S'ensuivent de nombreux autodafés.

- 1486 : 750 personnes sont jugées lors de l'autodafé de Tolède.

- 1492, janvier : prise de Grenade par les Rois Catholiques et fin du royaume de Grenade.

- 1492, mars: Décret de l'Alhambra d'expulsion des Juifs.

- 1492, octobre : Christophe Colomb atteint les îles Caraïbes, début de la découverte du Nouveau Monde.

- 1492: édit général d'expulsion des Juifs de Castille et d'Aragon[40].

- 1494 : traité de Tordesillas répartissant le monde entre la Castille et le Portugal.

XVIe siècle

- 1500 : première exécution d'une sorcière condamnée par l'Inquisition (Narbone Dorcel).

- 1502 : expulsion des musulmans de Grenade.

- 1502 : expulsion des Maures du royaume de Castille[41].

- 1502-06 : à Cordoue, l'inquisiteur Diego Rodriguez Lucero condamne à mort plusieurs centaines de personnes pour judaïsation. Nombreuses révoltes ; Lucero est contraint de s'enfuir.

- 1504 : instauration d'un tribunal de l'Inquisition espagnole aux îles Canaries.

- 1507 : le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros est nommé Inquisiteur Général d'Espagne.

- 1517 : début de la Réforme

- 1520-22 : guerres civiles en Castille et en Aragon soulevées par les comuneros et les germanias contre Charles Quint. Les germanias opèrent de nombreux baptêmes forcés de musulmans.

- 1522 : Charles Quint interdit l'entrée du Nouveau Monde aux conversos et moriscos et établit l'Inquisition espagnole dans ses possessions des Pays-Bas.

- 1525 : édit de l'Inquisition espagnole contre les alumbrados

- 1526 : expulsion de tous les musulmans d'Aragon. Des mesures visant à interdire certaines pratiques culturelles des moriscos sont planifiées à Grenade.

- 1528 : premier autodafé dans le Nouveau Monde (à Mexico): deux conversos sont condamnés au bûcher.

- 1529-36 : purges des disciples d'Érasme par l'Inquisition espagnole.

- 1534 : fondation de l'ordre des Jésuites, reconnu par le pape en 1540.

- 1536 : Paul III Farnèse autorise la création de l'Inquisition portugaise avec des pouvoirs restreints.

- 1542 : Paul III établit l'Inquisition romaine.

- 1547 : Statuts de limpieza de sangre promulgués à Tolède.

- 1547 : Fernando Valdés (en) est nommé Inquisiteur général d'Espagne (jusqu'en 1566).

- 1556 : Philippe II succède à son père Charles Quint.

- 1559 : autodafés contre des protestants à Valladolid et Séville. Publication du premier Index espagnol des livres interdits. Bartolomé Carranza, l'archevêque de Tolède est arrêté.

- 1561 : Valdés publie une standardisation des procédures inquisitoriales.

- 1568-70 : rébellions des moriscos en Andalousie. Vaincus, ils se dispersent dans toute l'Espagne.

- 1569 : établissement du tribunal de l'Inquisition à Lima (vice-royauté du Pérou).

- 1571 : établissement du tribunal de l'Inquisition à Mexico (vice-royauté de Nouvelle-Espagne).

- 1573 : Premier autodafé à Lima, exécution du français Matheus Saladé.

- 1576 : Bartolomé Carranza doit abjurer à Rome et meurt 18 jours plus tard.

- 1580 : unification des couronnes d'Espagne et du Portugal sous Philippe II

XVIIe siècle

- 1609 : établissement du tribunal de l'Inquisition à Carthagène des Indes

- 1609-14 : Expulsion des Morisques d'Espagne.

- 1610 : grand autodafé de Logroño où, pour la dernière fois, l'Inquisition espagnole brûle des « sorcières » (le tribunal comprenait Alonso de Salazar y Frías).

- 1636-49 : montée des persécutions par l'Inquisition dans les communautés portugaises en Amérique latine. Autodafés à Lima (1639) et à Mexico (1649)

- 1640 : le Portugal entame la guerre d'indépendance contre l'Espagne.

- 1648 : le roi d'Espagne reconnait l'indépendance de la république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas (créée de fait en 1581).

- 1668 : l'Espagne reconnait l'indépendance du Portugal.

- 1680 : grand autodafé de Madrid.

XVIIIe siècle

- 1700-46 : le règne de Philippe V rallume les feux de l'Inquisition (54 autodafés).

- 1713-15 : Melchor de Macanaz (es), ministre de Philippe V, propose une réforme de l’Inquisition qui se retourne contre lui et l'exile en France. Ferdinand VI parvient à le faire revenir des années plus tard.

- 1751 : promulgation d'un édit contre les francs-maçons en Espagne.

- 1756 : les ouvrages de Diderot, Montesquieu, Rousseau et Voltaire sont interdits par l'Inquisition espagnole.

Déclin et fin du Saint-Office

- 1767 : les jésuites sont expulsés d'Espagne

- 1773 : décret abolissant les distinctions entre « vieux chrétiens » et nouveaux chrétiens

- 1808 : Napoléon Ier envahit l'Espagne et place son frère Joseph comme souverain du royaume.

- 1813 : décret abolissant l'Inquisition adopté par le parlement de Cadix.

- 1814 : Ferdinand VII, approuvé par Pie VII, réintroduit l'Inquisition en Espagne.

- 1820: Ferdinand VII est forcé de décréter provisoirement la suppression de l'Inquisition en Espagne au cours du Triennat libéral.

- 1834 : loi d’abolition de l'Inquisition formellement votée en Espagne.

- 1967 : abrogation du décret de l'Alhambra.

Notes et références

Notes

- Le Saint-Office doit être distingué de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

- Charles de Habsbourg (1500-1558) devient souverain des Pays-Bas en 1515 (dix-sept provinces à la fin de son règne), c'est-à-dire duc de Brabant, comte de Flandre, comte de Hollande, etc., en tant qu'héritier des ducs de Bourgogne ; roi de Castille et d'Aragon en 1516, en tant qu'héritier des Rois catholiques ; chef de la maison de Habsbourg en 1519, en tant qu'héritier de Maximilien d'Autriche ; il est élu empereur en 1520 sous le nom de Charles Quint (Charles V). Les Pays-Bas des Habsbourg, issus des Pays-Bas bourguignons, font d'ailleurs partie du Saint-Empire et ne sont pas une possession de l'Espagne, mais une possession personnelle des rois d'Espagne.

Références

- L'Europe et les Juifs, op. cit., p. 42

- Michel Boeglin, op. cit., p. 10

- Anita Gonzalez-Raymond, Inquisition et société en Espagne : les relations de causes du tribunal de Valence (1566-1700), Presses Univ. Franche-Comté, , 374 p. (ISBN 978-2-251-60618-7, lire en ligne), p. 22

- (es) « Castillo de San Jorge », sur iaph.es (consulté le )

- L'Europe et les Juifs, op. cit., p. 43

- Voir p. 25-31 dans The Spanish Inquisition: A History, Joseph Pérez (traduction de Janet Lloyd), Yale University Press, 2006.

- Heinrich Graetz, « Histoire des Juifs », sur fr.wikisource.org, Paris, A. Lévy (consulté le ), p. 406 (tome 4.djvu/415)

- Anita Gonzalez-Raymond, Inquisition et société en Espagne : les relations de causes du tribunal de Valence (1566-1700), Presses Univ. Franche-Comté, , 374 p. (ISBN 978-2-251-60618-7, lire en ligne), p. 9, 23

- Pierre Gisel et Jean-Christophe Attias, L'Europe et les juifs, Labor et Fides, , 215 p. (ISBN 978-2-8309-1048-3, lire en ligne), p. 41

- Montesquieu, Lettre LXXVIII

- Gilles Karmasyn, « Torquemada Juif converti : un mensonge - Torquemada converso : une erreur », PHDN, 2018, en ligne.

- Voir notamment l'affaire Lucero du nom de l'inquisiteur de Cordoue pages 58-59 in The Spanish Inquisition, Joseph Perez, Yale University, 2005.

- Voir page 199 in Spain 1474-1700, Colin Pendrill, Heinemann, 2002.

- Voir p. 299-300 in The Reformation World, Andrew Pettegree, Routledge, 2000.

- Voir p. 365-366 in Histoire de l'Espagne, Joseph Pérez, Fayard, 1996.

- Voir 289-291 in L'administration de la foi, Jean-Pierre Dedieu, Casa de Velázquez, 1992.

- Michel Boeglin & Vincent Parello, « Inquisition - Lexique de l'Espagne Moderne », sur meticebeta.univ-montp3.fr (consulté le )

- Voir Patterns of the Inquisitorial Mind as the Basis for a Pedagogy of Fear, Bartolomé Bennassar, p. 177-84, Alcala Angel ed., 1987.

- Jean-Pierre Amalric, Bartolomé Bennassar et al., L'Inquisition espagnole, Ve – XIXe siècle (compte-rendu), Annales, Année 1981, 36-6, p. 1079-1082

- E. La Rigaudière (pseud Termite) Auteur du texte, Histoire des persécutions religieuses en Espagne : juifs, mores, protestants, par E. La Rigaudière, Paris, A. Bourdilliat, , 368 p. (lire en ligne)

- Par exemple, entre 1566 et 1700 au tribunal de Valence, au moins 4 740 procès engagés. Anita Gonzalez-Raymond, op. cit., p. 33, lire en ligne

- Joseph Pérez, Histoire de l'Espagne, Fayard, 1996, p. 363.

- Anita Gonzalez-Raymond, Inquisition et société en Espagne : les relations de causes du tribunal de Valence (1566-1700), Presses Univ. Franche-Comté, , 374 p. (ISBN 978-2-251-60618-7, lire en ligne), p. 21

- J-P. Dedieu, op. cit., L'administration de la foi...

- Anita Gonzalez-Raymond, op. cit., p. 45-53

- Ricardo Garcia Carcel cité par Anita Gonzalez-Raymond, op. cit., p. 43

- Michel Boeglin, op. cit., p. 76

- (es) José Maria Perceval, Todos son unos. Arquetipos, xenofobia y racismo. La imagen del morisco en la Monarquia espanola durante los siglos XVI y XVII, Almeria, Instituto de estudios almerienses, , 331 p. (ISBN 84-8108-118-3)

- Anita Gonzalez-Raymond, op. cit., p. 40. Lire en ligne

- Anita Gonzalez-Raymond, op. cit., p. 71, lire en ligne

- Raphaël Carrasco, « Le refus d'assimilation des Morisques : aspects politiques et culturels d'après les sources inquisitoriales », Les Morisques et leur temps, Paris, CNRS, 1983, p. 169-216. Cité in L'Inquisition au lendemain du Concile de Trente, p. 76 & ss., lire en ligne

- Michel Boeglin, « L'Inquisition au lendemain du Concile de Trente : le Tribunal du Saint-Office de Séville (1560-1700) », Espagne médiévale et moderne, Montpellier III, , p. 76 & ss. (lire en ligne)

- André Morellet, Abrégé du manuel des inquisiteurs, Éditions Jérôme Millon, , p. 123

- André Fernandez, Au nom du sexe : inquisition et répression sexuelle en Aragon 1560-1700, Éditions L'Harmattan, , p. 174

- J. Perez, op. cit., (édition espagnole) p. 137

- Béatrice Leroy, L’Espagne des Torquemada, Maisonneuve et Larose, 1995.

- Jean Sévillia, Historiquement correct : pour en finir avec le passé unique, Paris, Éditions Perrin, , 453 p. (ISBN 2-262-01772-7), p. 66 et 78.

- Jean Sévillia, Historiquement correct : pour en finir avec le passé unique, Paris, Éditions Perrin, , 453 p. (ISBN 2-262-01772-7), p. 79

- Joseph Pérez, Brève histoire de l’Inquisition en Espagne, Paris, Fayard, 2002, p. 9

- Décret royal [Réal Provision] pour la Couronne de Castille, Archives Générales de Simancas, Patronato Real, legajo 28, fol. 6, dans Pérez, Joseph, Historia de una tragedia: la expulsion de los judios de España, Barcelone : 1993, p. 147-151 ou sur le site Internet: http://icp.ge.ch/po/cliotexte/xve-et-xvie-siecle-renaissance-humanisme-et-reforme/espagne.religions.html

- http://icp.ge.ch/po/cliotexte/xve-et-xvie-siecle-renaissance-humanisme-et-reforme/espagne.religions.html

Voir aussi

En français

- Bartolomé Bennassar (dir.), L'Inquisition espagnole, XVe – XIXe siècle, Paris, Hachette, coll. « Pluriel / Histoire », , 382 p. (ISBN 978-2-01-279021-6)Ouvrage francophone de référence depuis sa première publication en 1979.

- Francisco Bethencourt, L'Inquisition à l'époque moderne (Espagne, Portugal, Italie : XVe – XIXe siècle), Paris, Fayard, , 539 p. (ISBN 2-213-59298-5).

- Louis Cardaillac (dir.), Les Morisques et l'Inquisition, Paris, Publisud, , 343 p. (ISBN 978-2-86600-455-2).

- Michel Boeglin, L'Inquisition espagnole au lendemain du concile de Trente. Le tribunal du Saint-Office de Séville (1560-1700), Montpellier, Université de Montpellier III, coll. « Espagne médiévale et moderne », , 678 p. (ISBN 2-84269-605-0). Lire en ligne

- Jaime Contreras (trad. Bernard Vincent), Pouvoir et inquisition en Espagne au XVIe siècle : « Soto contre Riquelme », Aubier, , 310 p. (ISBN 978-2-7007-2264-2)

- Jean-Pierre Dedieu, L’Administration de la foi : l'Inquisition de Tolède, XVIe – XVIIIe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, , 406 p. (ISBN 978-84-86839-07-9).

- Emmanuel Delorme et Massip, « Les emblèmes de l'Inquisition d'Espagne », Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, , p. 339-345 (lire en ligne)

- Gérard Dufour, L'Inquisition en Espagne : 1215-1834, Paris, Ellipses, , 159 p. (ISBN 2-7298-1227-X).

- Michèle Escamilla, L'Inquisition espagnole et la construction de la monarchie confessionnelle, 1478-1561, Paris, éd. du Temps, coll. « Synthèse de civilisation espagnole », , 254 p. (ISBN 2-84274-207-9)

- Juan Antonio Llorente (trad. Alexis Pellier), Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne : depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V, jusqu'au règne de Ferdinand VII, tirée des pièces originales des archives du Conseil de la Suprême, et de celles des tribunaux subalternes du Saint-office, Paris, Treuttel et Würz, , 504 p. (lire en ligne)

- Joseph Pérez, Brève histoire de l'Inquisition en Espagne, Paris, Fayard, , 194 p. (ISBN 2-213-61359-1).

- Cecil Roth, Histoire des Marranes, Paris, Liana Levi, (ISBN 978-0-01-146621-7).

- Jean Sévillia, Historiquement correct : pour en finir avec le passé unique, Paris, Perrin, , 453 p. (ISBN 2-262-01772-7)

En espagnol

- Angel Alcalá, Inquisición española y mentalidad inquisitorial : ponencias del Simposio internacional sobre Inquisición Nueva York, abril de 1983, Barcelone, Ariel, , 621 p. (ISBN 84-344-6546-9).

- Juan Blázquez Miguel, Inquisición y criptojudaísmo, Madrid, Ediciones Kaydeda, , 368 p. (ISBN 978-84-86879-04-4).

- Julio Caro Baroja, Inquisicíon, brujería y criptojudaísmo, Galaxia Gutenberg, (ISBN 84-8109-065-4)

- Gonzalo Cerrillo Cruz, Los familiares de la Inquisición española, Valladolid, Junta de Castilla y León, , 273 p. (ISBN 978-84-7846-933-8).

- Beatriz Comella, La inquisición española, Madrid, Rialp, , 202 p. (ISBN 84-321-3165-2).

- Ricardo García Cárcel et Doris Moreno Martínez, Inquisición. Historia crítica, Madrid, Temas de Hoy, , 400 p. (ISBN 978-84-8460-078-7).

- Ricardo García Cárcel, La Inquisición, Madrid, Anaya, , 96 p. (ISBN 84-207-3963-4).

- Ricardo García Cárcel, Orígenes de la Inquisición española : El Tribunal de Valencia, Barcelone, Península, , 306 p. (ISBN 84-297-1212-7).

- Ricardo García Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, t. III, Editorial Católica, , 805 p. (ISBN 978-84-220-0906-1), « La Iglesia en los siglos XV y XVI ».

- Stephen Haliczer, Inquisition and society in the kingdom of Valencia, 1478-1834, University of California Press, , 444 p. (ISBN 978-0-520-06729-5, lire en ligne)

- Joaquín Pérez Villanueva et Bartolomé Escandell Bonet, Historia de la Inquisición en España y América : El conocimiento científico y el proceso histórico de la institución (1478-1834), Biblioteca de Autores Cristianos, , 1582 p. (ISBN 978-84-220-1158-3).

- Joaquín Pérez Villanueva (dir.), La Inquisición española : nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, Siglo XXI, (ISBN 978-84-323-0395-1).

- Joseph Pérez, Crónica de la Inquisición en España, Barcelone, Ediciones Martínez Roca, , 508 p. (ISBN 84-270-2773-7).

- Virgilio Pinto Crespo, Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI, Taurus, , 334 p. (ISBN 978-84-306-3509-2).

- Miguel Jiménez Monteserín, Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos para el estudio del Santo Oficio, Madrid, Editora Nacional, , 845 p. (ISBN 84-276-0527-7).

- José Ramón Rodríguez Besné, El Consejo de la Suprema Inquisición, Editorial Complutense, , 282 p. (ISBN 978-84-7491-543-3, lire en ligne).

- Werner Thomas, Los protestantes y la Inquisición en España en tiempos de Reforma y Contrarreforma, Leuven = Louvain, Leuven University Press, , 714 p. (ISBN 90-5867-107-0, lire en ligne)

- Emile van der Vekene, La Inquisición en grabados originales., Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, (ISBN 84-96144-86-0).

En anglais

- Toby Green, Inquisition, the Reign of Fear, Macmillan, 2007

- (en) Henry Kamen, The Spanish Inquisition : A Historical Revision, Yale University Press, , 369 p. (ISBN 0-300-07522-7, présentation en ligne)Version révisée de The Spanish Inquisition, publiée à l'origine en 1965 et traduite en français sous le titre Histoire de l'Inquisition espagnole par Tanette Prigent et Hélène Delattre (chez Albin Michel).

- Jean-Pierre Dedieu, « The Spanish inquisition. Current research in perspective », in The Spanish inquisition. Current research in perspective, Italie, 2008, [lire en ligne] sur le site HAL-SHS (Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société).

- Henri-Charles Lea, The History of the Inquisition of Spain, Macmillan, New York 1906-07

- (en) William Monter, Frontiers of Heresy : The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily, Cambridge University Press, , 364 p. (ISBN 978-0-521-52259-5, lire en ligne).

- B. Netanyahu, The Origins of the Inquisition in Fifteenth-Century Spain, New York Review Books, 2de édition, 2001

- (en) Helen Rawlings, The Spanish Inquisition, Malden (Mass.), Blackwell Publishing, , 174 p. (ISBN 0-631-20599-3, lire en ligne).

- Norman Roth, Converso, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain, Madison, 1995

Articles connexes

- Articles sur l'Inquisition espagnole

- Articles sur l'Inquisition en général

- Inquisition portugaise (1496-1822)

- Autodafé

- Manuel de l'inquisiteur

- Autre

Liens externes

- « L'Inquisition espagnole »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), Lexique de l'Espagne moderne, M. Boeglin - V. Parello, Univ. ouverte des Humanités, 2008.

- La diversité génétique des Espagnols marquée par l'Inquisition, Sciences et Avenir,

- E. La Rigaudière, Histoire des persécutions religieuses en Espagne : juifs, mores, protestants, Paris, A. Bourdilliat, 1860, 368 p.

- (en) The religious conversions of Jews and Muslims have had a profound impact on the population of the Iberian Peninsula, Elena Bosch, december 2008, Université Pompeu Fabra

- Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne Juan Antonio Llorente, Alexis Pellier

- Barthélemy, Charles, Erreurs et mensonges historiques. 1re série. Paris: Ch. Blériot, 1876, p. 38s, 43s.

- A Kinder, Gentler Inquisition. A new revisionist study of the Spanish tribunal asserts that it wasn't as bad as previously thought. Par Richard L. Kagan. NY Times, , 1998.

Autorité

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :