Bûcher

Le bûcher (ou bucher[1]) est un amas de bois, parfois complété d'autres combustibles, destiné à brûler soit un cadavre humain au cours d'un rite funéraire, soit un individu condamné à mort.

Connu depuis l'Antiquité, le bûcher funéraire est toujours pratiqué de nos jours, notamment en Inde et au Népal.

Comme peine de mort, il fut utilisé en Occident, du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, pour exécuter :

- les sorciers ou magiciens ;

- les hérétiques relaps ;

- les homosexuels convaincus de sodomie;

- les régicides.

Histoire

Le bûcher a beaucoup été utilisé tout au long de l'Histoire : dans l'Antiquité (comme bûcher funéraire), sous l'Empire romain (pour le martyre des premiers chrétiens ; certaines hagiographies montrent que des tentatives échouèrent et que les condamnés durent avoir la tête tranchée), sous l'Empire byzantin (le bûcher était réservé aux zoroastriens récalcitrants car ces derniers rendaient un culte au feu) et dans les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud comme sacrifice.

Le supplice est réinventé en Occident un peu avant la réforme grégorienne. Le premier bûcher, mentionné sans précisions, date de 1010 et s'inscrit dans le cadre d'une campagne de persécution contre les Juifs[3] commencée par leur expulsion de Mayence[4]. Le procédé est renouvelé douze ans plus tard au terme du procès des « hérétiques d'Orléans ». Cette condamnation, à caractère politique, se veut exemplaire, et vise à instaurer un climat de terreur[5]. Elle inaugure le « printemps des hérésies » que le zèle des prédicateurs s’emploie à éradiquer par le feu en Artois, à Vertus, Chalons, Montfort près d'Asti, Poitiers, Charroux, dans la campagne périgourdine, à Toulouse[6]… Ce qui ne s'appelle pas encore un autodafé est souvent, comme dans les cas d'Abélard, de La Porete, d'Amaury de Bène, utilisé dans un premier temps comme une forme d'avertissement, ce qui permet de réserver le bûcher au relaps et de l'éviter au repentant, seule la « persévérance étant diabolique ».

Pour bâtir un bûcher, on fichait d'abord un poteau en terre, puis on disposait « autour de lui de la paille, des fagots et des bûches, en alternance, jusqu'à arriver à hauteur d'homme et en laissant un espace en façade pour pouvoir accéder au poteau »[7]. L'estrade en hauteur[8] afin que le peuple ne perdît rien du spectacle, favorisait la prise d'air par en dessous et la combustion du bois, le supplicié se trouvant davantage rôti que brûlé[7] - [9]. Le supplice pouvait être allongé en employant du bois vert qui brûlait plus lentement mais provoquait une mort par asphyxie, ou accéléré en ajoutant de la poix, en frottant les pieds du supplicié avec du lard afin qu'ils brûlassent plus vite[10]. Quelquefois, on couvrait la victime de soufre ce qui l’asphyxiait ou on lui mettait sur la poitrine un sac de poudre à canon ou dans la bouche un éteuf plein de poudre qui explosait[9]. A contrario, un retentum pouvait parfois abréger les souffrances en étranglant ou en assommant préalablement le condamné, voire en lui enfonçant dans le cœur un croc de fer par le bourreau placé derrière pour ne pas être vu par les spectateurs[11].

En Inde, les épouses des castes supérieures avaient obligation de se jeter dans le bûcher funéraire de leur mari (coutume du Satī), et supposées ne pas souffrir si elles étaient de bonnes épouses. Il fut également utilisé pendant les guerres de Religion à l'encontre des réformés. Dans certaines régions reculées, des accusations pour « crime de sorcellerie » sont toujours proférées. Des exécutions au bûcher ont notamment eu lieu en 2000 en Inde, en 2008 au Kenya[12], en 2014 au Nigéria[13] et en 2016 en Papouasie-Nouvelle-Guinée[14].

Comportements condamnés

Sorcellerie

Urbain Grandier est mis à mort en raison de l'affaire des démons de Loudun en 1634[15], ainsi que Catherine Deshayes, dite La Voisin, brûlée à Paris, place de Grève en 1680. Elle était avorteuse, pratiquait des messes noires et fut mêlée à l'affaire des poisons[16].

Homosexualité

Selon le Lévitique (20, 13), deux hommes coupables de sodomie devaient être punis de mort. Le , l'empereur romain Théodose Ier proclame un édit condamnant au bûcher les sodomites. En 1120, le concile de Naplouse institue la peine de mort sur le bûcher pour les sodomites du royaume de Jérusalem.

L'accusation d'homosexualité pouvait être utilisée, même lorsque la personne n'était pas homosexuelle, en l'absence d'autres raisons, pour condamner des hérétiques.

En 1440, Gilles de Rais fut accusé de nombreux crimes, et parmi eux de sodomie (il s'agissait principalement de pédophilie), et meurt sur un bûcher. En 1554, le poète et humaniste Marc-Antoine Muret, inculpé mais en fuite en Italie, est condamné au bûcher pour sodomie par le Parlement et brûlé en effigie et donc par contumace.

Régicides

Ravaillac, assassin du roi de France Henri IV, comme Robert-François Damiens qui tenta d'assassiner Louis XV, furent condamnés, selon la peine réservée aux régicides, au bûcher après écartèlement. Le cadavre de Jacques Clément, assassin de Henri III et tué juste après son acte, fut également brûlé.

En 1806, en Martinique, Émilie, esclave de la maison de la Pagerie, fut brûlée vive à Fort-de-France, pour tentative d'empoisonnement contre Rose Claire des Vergers de Sannois, mère de l'impératrice Joséphine de Beauharnais[17].

Martyrs selon leur religion

Juifs

À l'origine, la pointe aval de l'île de la Cité à Paris se terminait par trois îles : l'île aux Juifs, l'île aux Treilles et l'îlot de la Gourdaine. Elles furent réunies à l'île de la Cité par Henri IV pendant la construction du pont Neuf. L'île aux Juifs tenait son nom des nombreuses exécutions de Juifs organisées à cet endroit durant le Moyen Âge. C'est à ce même endroit que fut brûlé Jacques de Molay en 1314. Ailleurs, les exécutions ont concerné : Salomon Molkho, marrane qui se reconvertit au judaïsme, se proclama Messie, et périt par le feu pour apostasie. Les Juifs subissent de nombreuses persécutions et spécialement, pendant la peste noire, malgré la protection du pape Clément VI. Accusés d'empoisonner les puits, environ 2 000 d'entre eux seront brûlés vifs à Strasbourg le .

Martyrs chrétiens

Au temps de l'Empire romain, selon certains auteurs, des chrétiens furent exécutés par le feu selon une méthode particulière : le corps était entièrement enduit de poix et de résine à laquelle on mettait le feu. Selon leur hagiographie, certaines saintes ont réchappé au supplice du feu :

Sainte Agnès fut condamnée à être brûlée sur la place publique comme sorcière. Mais le feu épargna la jeune fille et détruisit ses bourreaux. Finalement, Agnès fut égorgée. Sainte Olive subit le même sort : elle fut condamnée à mourir sur le bûcher. Toutefois, les flammes refusant de la toucher, ses bourreaux se résolurent finalement à la décapiter. Sainte Eugénie aurait subi le même martyre en 257 : l'épreuve du bûcher ayant échoué, on lui trancha la tête.

Henri Voes et Jean Van Eschen furent les premiers martyrs protestants, brûlés le 1er juillet 1523 à Bruxelles. Anne du Bourg, calviniste, condamné en 1559 comme hérétique à être pendu en place de Grève, puis son corps brûlé. 1762 : Jean Calas, calviniste, accusé à tort d'avoir assassiné son fils, roué vif place Saint-Georges à Toulouse, étranglé puis brûlé.

Bûcher funéraire

Le bûcher funéraire est un amas de bois sur lequel sont mis, dans certaines cultures, les cadavres pour leur crémation. Cette pratique s'observe depuis la préhistoire et perdure dans plusieurs cultures modernes.

Mythologie

Selon la légende, le phénix transforme son nid en bûcher puis s'immole. Après trois jours, un nouveau phénix apparaît d'entre les cendres. Polyxène, princesse troyenne, fut immolée par les Grecs (notamment Néoptolème) sur le tombeau d'Achille. Achille fait édifier un bûcher pour son ami défunt Patrocle.

Apprenant l'infidélité de sa femme Alcmène, Amphitryon la condamne au bûcher mais Zeus éteint les flammes par une averse soudaine.

Après la mort de Baldr, les Ases brûlent son corps sur son vaisseau en guise de funérailles.

Destruction d'objets

Un autodafé consiste à brûler des livres considérés comme païens, blasphématoires, immoraux ou contraire à une idéologie.

Sur le bûcher des vanités, on déposait des objets considérés comme luxueux — notamment des bijoux — pour expier ses péchés d'orgueil, d'avarice ou d'envie. Jérôme Savonarole, qui en avait dressé à Florence en 1497, périt pendu puis brûlé.

Personnalités condamnées

La liste qui suit ne saurait être exhaustive. Elle recense des suppliciés dont l'Histoire a retenu le nom.

Sous l'Empire romain

- Polycarpe de Smyrne, martyr chrétien, brûlé vif vers 155 ;

- Saint Laurent, martyr chrétien à Rome en 258. Selon la légende, on le fouette jusqu'au sang puis l'étend sur un gril que des charbons à demi allumés portent lentement à incandescence ;

- Irène de Thessalonique, martyre chrétienne à Thessalonique en 304. Après ses sœurs Agapi et Chiona, ses compagnes Eutychie, Philippa et Casie et son compagnon Agathon, elle est jetée vivante dans un brasier.

En Allemagne

- Walter Lollard, théologien, brûlé vif à Cologne en 1322 pour hérésie ;

- Jan Hus, théologien tchèque, brûlé vif à Constance le pour hérésie ;

- Jérôme de Prague, théologien tchèque et disciple du précédent, brûlé vif à Constance le pour hérésie. Il demande à voir la torche qui allume son bûcher et entonne un cantique à voix forte.

En Autriche

- Balthazar Hubmaier, prêtre, brûlé vif à Vienne le pour hérésie baptiste. Trois jours plus tard, sa femme est noyée puis brûlée.

En Belgique

- Henri Voes et Jean Van Eschen, moines, brûlés vifs à Bruxelles, sur la Grand-Place, le pour hérésie. Leur supplice dure quatre heures ;

- Anne de Chantraine, brûlée vive à Liège ou Waret-la-Chaussee le pour sorcellerie. Elle a 17 ans ;

- Marguerite Tiste, étranglée puis brûlée à Mons le pour sorcellerie.

Au Canada

Deux des 8 martyrs canadiens morts pour leur foi chrétienne :

- Jean de Brébeuf, missionnaire jésuite français, affreusement torturé puis brûlé vif par les Iroquois le près de la baie Géorgienne.

- Gabriel Lalemant, missionnaire jésuite français, affreusement torturé puis brûlé vif par les Iroquois le près de la baie Géorgienne.

À Cuba

- Hatuey, chef antillais adversaire des conquistadors, brûlé vif à Yara le .

Aux États-Unis

- William Crawford, militaire et topographe, brûlé vif dans l'Ohio par les Indiens le .

En France

- Celtillos, chef arverne et père de Vercingétorix, accusé de vouloir restaurer la royauté à son profit et brûlé vif vers ;

- Peire Authié, notaire, brûlé vif à Toulouse le pour hérésie ;

- Marguerite Porete, dite Marguerite des Prés, auteur mystique et chrétienne du courant des béguines, brûlée vive avec son livre Le Miroir des âmes Simples à Paris, en place de Grève, le pour hérésie ;

- Jacques de Molay, grand maître de l'ordre des Templiers, brûlé vif à Paris avec Geoffroy de Charnay, sur l'île aux Juifs, le pour hérésie et sodomie ;

- Geoffroy de Charnay, commandeur de l'ordre des Templiers, brûlé vif à Paris avec Jacques de Molay, sur l'île aux Juifs, le pour hérésie et sodomie ;

- Hugues Géraud, évêque de Cahors, brûlé vif à Avignon, sur la place du Palais épiscopal, le pour sorcellerie ;

- Jeanne de Divion, aventurière, brûlée vive à Paris, sur la place aux Pourceaux (proche de la place Saint-Honoré) le pour faux en écritures, magie et empoisonnement ;

- Jeanne Daubenton, prédicatrice, brûlée vive à Paris, en place de Grève, en 1372 pour hérésie ;

- Jean Béthisac, favori du duc Jean Ier de Berry, persécuteur du Languedoc, brûlé vif en 1389 pour hérésie ;

- Jeanne de Brigue, brûlée vive à Paris le pour sorcellerie ;

- Jeanne d'Arc, brûlée vive à Rouen, sur la place du Vieux-Marché, le pour hérésie et sorcellerie. Le Journal d'un bourgeois de Paris rapporte qu'elle décède par asphyxie après l'atteinte des premières flammes ;

- Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, pendu puis brûlé à Nantes le pour sorcellerie, sodomie, viols, actes de barbarie et meurtres, principalement sur de jeunes garçons ;

- Colart IV de Beauffort, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, brûlé vif à Arras en 1461 pour sorcellerie ;

- Jean Vallière, religieux français converti au luthéranisme. Il est brûlé vif à Paris le 8 août 1523, après avoir eu la langue coupée. Il est considéré comme le premier martyr protestant français.

- Roland Greslet, condamné au bûcher à Chartres en 1523, après avoir brisé une statue de la Vierge Marie dans la cathédrale le 21 septembre. Ses motivations sont obscures.

- Étienne Le Court, curé, étranglé puis brûlé à Rouen, sur la place du Vieux-Marché, le pour hérésie (il s'est converti au protestantisme) ;

- Pierre Chapot, correcteur d'imprimerie, brûlé vif à Paris, place Maubert, le pour hérésie (il a répandu des idées calvinistes) ;

- Martial Alba, Pierre Escrivain, Bernard Seguin, Charles Favre et Pierre Navihères, étudiants en théologie qui revenaient de Lausanne où ils avaient étudié pour être pasteurs de la religion protestante, brûlés vifs à Lyon le ;

- Anne du Bourg, magistrat protestant, pendu puis brûlé à Paris, en place de Grève, le pour hérésie ;

- Louis Gaufridy, prêtre, étranglé puis brûlé à Aix-en-Provence le pour sorcellerie ;

- Jean Fontanier, ancien avocat et moine, brûlé vif à Paris, en place de Grève, le pour hérésie (il s'est converti au judaïsme) ;

- Melchior de la Vallée, chanoine de Nancy, brûlé vif en juillet 1631 pour sorcellerie ;

- Urbain Grandier, prêtre, brûlé vif à Loudun le pour sorcellerie ;

- Adrienne d'Heur, orfèvre, brûlée vive à Montbéliard le pour sorcellerie ;

- Jacques Chausson, brûlé vif à Paris, en place de Grève, le pour sodomie, avec son complice Jacques Paulmier dit Fabri, après avoir eu la langue tranchée ;

- Claude Le Petit, avocat et poète, étranglé puis brûlé à Paris, en place de Grève, le pour écrits irrévérencieux ;

- Catherine Deshayes dite la Voisin, brûlée vive à Paris, en place de Grève, le pour empoisonnement et sorcellerie ;

- Abdias Maurel, chef camisard, brûlé vif à Nîmes, sur la place des Arènes, le ;

- Étienne-Benjamin Deschauffours, étranglé puis brûlé à Paris, en place de Grève, le pour pédophilie ;

- Jean Diot et Bruno Lenoir, étranglés puis brûlés à Paris, en place de Grève, le pour sodomie ;

- François-Jean Lefebvre de La Barre, décapité puis brûlé à Abbeville le pour blasphème et sacrilège.

À Haïti

- François Mackandal, esclave marron, brûlé vif à Cap-Haïtien le pour sorcellerie et empoisonnement. La légende prétend qu'à force de se débattre, il se serait détaché du poteau et enfui.

Dans les îles Britanniques

- Donan d'Eigg, moine, brûlé vif pour sa foi chrétienne, dans le Nord-Ouest de l'Écosse avec 150 compagnons, le ;

- Petronilla de Meath, servante, brûlée vive à Kilkenny le pour sorcellerie ;

- John Oldcastle, chef lollard, brûlé vif à Londres le pour hérésie. Il est accroché au-dessus d'un feu lent ;

- George Wishart, prédicateur, brûlé vif à Édimbourg le pour hérésie (il s'est converti au protestantisme) ;

- Anne Askew, poétesse, brûlée vive à Londres le pour hérésie. Ses jambes étant broyées par la torture, on lui lie les bras au poteau ;

- John Hooper, évêque de Gloucester et Worcester, brûlé vif à Gloucester le pour hérésie ;

- Hugh Latimer, théologien, évêque de Worcester, brûlé vif à Oxford avec Nicholas Ridley le pour hérésie ;

- Nicholas Ridley, théologien, brûlé vif à Oxford avec Hugh Latimer le pour hérésie ;

- Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, brûlé vif à Oxford le pour hérésie. Il présente sa main droite au feu pour la châtier d'avoir signé des rétractations ;

- outre les 4 précités, les nombreux martyrs des persécutions mariales, de 1555 à 1558.

En Italie

- Gherardo Segarelli, prédicateur, brûlé vif à Parme le pour hérésie ;

- Cecco d'Ascoli, poète et encyclopédiste, brûlé vif à Florence le pour hérésie. Au préalable, on lui entaille les veines du front ;

- Jérôme Savonarole, moine dominicain et prédicateur, pendu puis brûlé à Florence, sur la Piazza della Signoria, le pour hérésie ;

- Salomon Molkho, marrane portugais, brûlé vif à Mantoue le pour apostasie :

- Giordano Bruno, moine dominicain, philosophe et théologien, brûlé vif à Rome, sur le Campo de' Fiori, le pour hérésie. On lui cloue la langue sur une planche pour le réduire au silence ;

- Menocchio, meunier, brûlé vif à Pordenone vers 1600 pour hérésie ;

- Diego La Matina, religieux, brûlé vif à Palerme le pour hérésie. Il a assassiné l'inquisiteur de Sicile avec ses menottes.

Au Japon

- Vingt-six personnes sont brûlées vives à Nagasaki, sur la colline Nishizaka, le pour leur foi chrétienne ;

- Léonard Kimura, frère jésuite japonais, brûlé vif à Nagasaki, sur la colline Nishizaka, le pour sa foi chrétienne ;

- Vingt-deux personnes sont brûlées vives à Nagasaki, sur la colline Nishizaka, le pour leur foi chrétienne, parmi lesquelles :

- Richard de Saint-Anne, prêtre belge,

- Sébastien Kimura, frère jésuite japonais,

- Charles Spinola, prêtre italien ;

- Jérôme de Angelis, missionnaire italien, brûlé vif à Nagasaki le pour sa foi chrétienne ;

- Luis Sotelo, franciscain espagnol, brûlé vif en 1624 pour sa foi chrétienne avec quatre coreligionnaires ;

- Yaoya Oshichi, adolescente de 16 ans brûlée vive à Edo, au lieu d'exécution de Suzugamori, le comme incendiaire.

Au royaume de Kongo

- Kimpa Vita, prophétesse, brûlée vive au royaume de Kongo le pour hérésie et sorcellerie.

À Malte

- Francesco Gesualdo, religieux français, brûlé vif à Il-Birgu le pour hérésie (il a embrassé la foi réformée). Durant sa marche au supplice, il professe le mariage des prêtres et on le bâillonne.

En Ouganda

- Charles Lwanga, brûlé vif dans le royaume du Buganda le pour sa foi chrétienne.

Aux Pays-Bas

- William Tyndale, étranglé puis brûlé à Vilvorde le pour hérésie ;

- Anneken Hendricks, brûlée vive à Amsterdam le pour hérésie. On emplit sa bouche de poudre à canon, l'attache sur une échelle et la précipite dans un brasier ;

- Jan Woutersz van Cuyck, peintre, étranglé puis brûlé à Dordrecht avec Adriaentgen Jans van Molenaarsgraaf en 1572 pour sa foi mennonite.

Au Pérou

En Pologne

- Kazimierz Łyszczyński, philosophe, décapité puis brûlé à Varsovie le pour hérésie (il professe l'athéisme).

Au Portugal

- Isaac de Castro Tartas, marrane, brûlé vif à Lisbonne le pour apostasie. Il meurt en clamant le verset biblique Chema Israel ;

- António José da Silva, dramaturge, étranglé puis brûlé à Lisbonne le pour apostasie (il est suspecté de judaïsme ;

- José de Mascarenhas da Silva, brûlé vif à Santa Maria de Belém le pour complot contre le roi ;

- Gabriel Malagrida, missionnaire italien, étranglé puis brûlé à Lisbonne, sur la place du Rossio, le pour hérésie.

En Suisse

- Richard Puller de Hohenbourg, noble alsacien, brûlé vif à Zurich avec son valet Anton Mätzler le pour sodomie ;

- Michel Servet, théologien, médecin, brûlé vif à Genève le pour hérésie. Le bois étant humide, son supplice dure une demi-heure ;

- Nicolas Antoine, théologien, étranglé puis brûlé à Genève le pour s'être converti au judaïsme ;

- Catherine Repond, étranglée puis brûlée à Fribourg le pour sorcellerie.

Galerie d'images

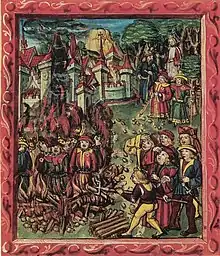

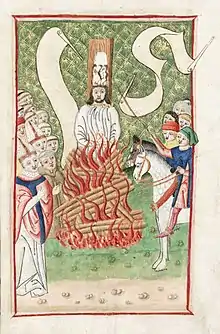

Templiers au bûcher.

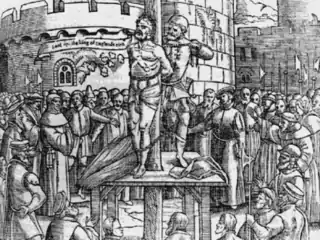

Templiers au bûcher. Exécution de Jan Hus.

Exécution de Jan Hus.

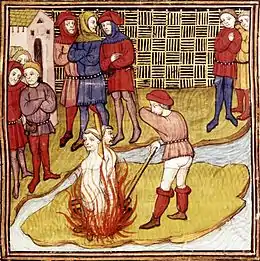

Thomas Cranmer brûlé vif.

Thomas Cranmer brûlé vif.

Phénix se consumant sur son bûcher.

Phénix se consumant sur son bûcher. Anne du Bourg, pendu puis brûlé.

Anne du Bourg, pendu puis brûlé. William Tyndale, humaniste anglais, étranglé puis brûlé.

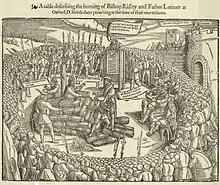

William Tyndale, humaniste anglais, étranglé puis brûlé. Latimer et Ridley, martyrs protestants, brûlés vifs.

Latimer et Ridley, martyrs protestants, brûlés vifs. Exécution de Jan Hus.

Exécution de Jan Hus.

Notes et références

- Académie française, « Orthographes recommandées par le Conseil supérieur de la langue française », sur academie-francaise.fr.

- Michel Ragon, L'Espace de la mort, Éditions Albin Michel, , p. 157.

- L. Dasberg, Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im 11. Jahrhundert, EPHE VIe section "Études juives", Paris, novembre 1965.

H. Liebeschûtz (de), Synagoga und Ecclesia - Religionsgeschichtliche Studien über die Auseinandersetzung der Kirche mit dem Judentum im Hochmittelalter, 1938, réed. Lambert Schneider, Heidelberg, 1983 (ISBN 9783795302276). - R. Chazan, « 1007-1012 Initial Crisis for Northern-European Jewry », Proceedings of the American Academy for Jewish Research, no 38-39, p. 101-118, Ann Arbor (Michigan), 1971.

- R. Landes, « La vie apostolique en Aquitaine en l'an mil, Paix de Dieu, culte des reliques et communautés hérétiques », dans Annales « Économies, Sociétés, Civilisations », vol 46, no 3, p. 584, EHESS, Paris, 1991.

- R. Landes, « La vie apostolique en Aquitaine en l'an mil, Paix de Dieu, culte des reliques et communautés hérétiques », dans Annales « Économies, Sociétés, Civilisations », vol 46, no 3, EHESS, Paris, 1991.

- Benoît Garnot, La peine de mort. Du Moyen Âge à 1981, Humensis, , p. 133.

- L'estrade pour Jeanne d'Arc fut trop haute, si bien que le bourreau ne put pratiquer le retentum. Cf Colette Beaune, Jeanne d'Arc. Vérités et légendes, Éditions Perrin, , p. 87.

- Frédéric Armand, Les bourreaux en France. Du Moyen Age à l'abolition de la peine de mort, Éditions Perrin, , p. 169.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris.

- Jacques Delarue, Le Métier de bourreau. Du Moyen Âge à aujourd'hui, Fayard, , p. 127.

- « Kenya : des « sorcières » brûlées vives », sur lci.tf1.fr, (consulté le ) via Internet Archive.

- « Une femme soupçonnée d’être sorcière brûlée vive », Netafrique, 7 mai 2014.

- « En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on brûle des sorcières… », HuffingtonPost, 23 janvier 2016.

- « L'affaire des possédées de Loudun (1630-1634) », sur histoire-pour-tous.fr (consulté le ).

- « 22 février 1680 », sur herodote.net (consulté le ).

- « Rompre avec un silence : Joséphine et l’esclavage », sur musees-nationaux-malmaison.fr (consulté le )

Annexes

Articles connexes

- Article d'homonymie Bucher : le Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques (voir § I.3.3) préconise d'écrire bûcher sans accent circonflexe

- Croisade des albigeois

- Méthodes d'exécution

- Inquisition médiévale

- Chasse aux sorcières

- Peine de mort

- Bûcher de Judas

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :