Affaire des démons de Loudun

L’affaire des démons de Loudun, aussi appelée affaire des possédées de Loudun, est une chasse aux sorcières lancée par le cardinal de Richelieu dans les années 1630, contre le prêtre catholique Urbain Grandier, de la ville de Loudun, en France.

Accusé d'avoir pactisé avec le diable, le prêtre voit son nom évoqué par les sœurs du couvent des Ursulines possédées par le démon pendant leurs crises de délire.

S'inscrivant dans la grande vague des possessions démoniaques (telles les possessions d'Aix-en-Provence de 1609 à 1611, les possessions de Louviers de 1642 à 1647 et celles d'Auxonne de 1658 à 1663), toutes ces affaires concernent des cas de possession urbaine (alors que la sorcellerie est plutôt un phénomène rural) sur des religieuses du même ordre, les Ursulines. Elles témoignent d'une part de la reconquête de l’Église catholique dans le contexte de la Contre-Réforme, d'autre part du changement de mentalités en France notamment chez les « antipossessionnistes » ou chez les juges qui ne croient plus en l'omnipotence de Satan parmi les hommes et refusent cette chasse aux sorcières, et enfin de la manipulation politique orchestrée par Richelieu qui, au nom de la raison d’État, propagea cette rumeur de prétendus ensorcellements afin d'éliminer un prêtre libertin jugé trop proche des protestants.

Cette affaire de diablerie à Loudun provoqua un « défoulement » des foules suivant le spectacle des exorcistes et suscita une abondante littérature polémique.

Histoire

Dans la nuit du , dans un couvent d'Ursulines à Loudun, la mère supérieure Jeanne des Anges, la sous-prieure sœur de Colombiers, et la sœur Marthe de Sainte Monique, reconnaissent la voix et aperçoivent l'ombre du prieur Moussaut, leur confesseur mort quelques mois plus tôt en juin 1631.

Le , une boule noire traverse, soudainement, leur réfectoire. À la messe, saisies de convulsions, les trois femmes se mettent à faire d’horribles grimaces, à insulter Dieu, à hurler des blasphèmes et à recracher l’hostie.

La folie gagne ensuite les quatorze autres sœurs ursulines. Les nuits suivantes, d'autres religieuses du couvent affirment voir le même fantôme. Elles cessent de s’alimenter. Elles se mettent à courir à demi-nues sur les toits du couvent ou à grimper aux branches des arbres, malgré les intempéries. Le , elles affirment reconnaître, dans ce fantôme, le curé de la ville Urbain Grandier qu'elles accusent d'obscénités, d'attitudes lascives, de tentatives d'attouchements sexuels, et de les avoir ensorcelées[1]. La prieure, Jeanne des Anges, qui avait été très affectée par le refus d’Urbain Grandier de devenir le confesseur de la communauté, a révélé des rêves impudiques avec le curé alors qu’elle ne l’avait jamais vu. Les autres religieuses seraient tombées amoureuses de lui en humant des roses enchantées.

Urbain Grandier avait publié un pamphlet violent contre Richelieu : Lettre de la cordelière de la reine mère à M.de Baradas. En outre, il s'opposait fermement à la destruction des murailles de la ville ordonnée par Louis XIII et son premier ministre, le cardinal Richelieu. En effet, la ville, peuplée de 14 000 habitants, abritait un grand nombre de protestants. Henri IV leur avait permis d'avoir des places fortifiées, mais les murailles de certaines de ces villes furent détruites. Urbain Grandier se heurta avec un magistrat de Bordeaux, envoyé pour surveiller les travaux de démantèlement, Jean Martin, baron de Laubardemont. Par ailleurs, Richelieu, à l'époque, faisait construire sa ville, toute proche, et Urbain Grandier voulait empêcher le transfert vers cette ville nouvelle du grenier à sel de Loudun. La tolérance d'Urbain Grandier envers les protestants et ses critiques jouèrent aussi. En outre, il avait une réputation de séducteur. Ses frasques étaient connues et dénoncées. Deux jeunes filles de Loudun s'étaient trouvées enceintes de ses œuvres, et l’une d’elles vivait chez lui. Son évêque l’avait frappé d’une interdiction d’administrer les sacrements. Enfin la ville de Loudun fut frappée par une épidémie de peste, au début de 1632[2], qui fit 3 700 victimes, plus d’un habitant sur quatre, et terrorisait la population[3].

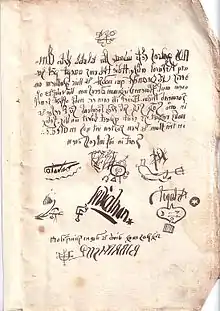

Le père Mignon, un Capucin, proche du père Joseph, le principal conseiller occulte du cardinal Richelieu, aidé d'un chanoine illuminé de la paroisse de Saint-Jacques de Chinon, le curé Pierre Barré, procédèrent à de nombreux exorcismes sur les sœurs, d'abord discrètement, puis en public, étalant la possession au vu de la population et de spectateurs de plus en plus nombreux. Ils durèrent plusieurs mois, et parfois plusieurs années. On chercha également un pacte avec le Diable signé de la main d'Urbain Grandier ; on tenta même de trouver une marque du Diable (en) sur le corps même des sœurs, qui furent, pour cela, mises à nu et rasées. On tenta de trouver une zone insensible sur leurs corps, preuve du contact avec la griffe du démon[4]. En effet, selon un livre écrit en 1580 par Jean Bodin, le célèbre savant et jurisconsulte angevin, dont le livre La démonologie des sorciers faisait autorité en ce début du XVIIe siècle, en cas de possession démoniaque il fallait chercher un point d’insensibilité par lequel le, ou les démons pénétraient dans le corps de leurs victimes. Ainsi, si une aiguille enfoncée dans ce point ne provoquait ni souffrance ni saignement, le prêtre exorciste avait la preuve de la possession.

Une sœur du couvent, qui se disant possédée par le démon d'Astaroth, lâcha le nom d'Urbain Grandier[5]. Esprit rebelle et caustique, le curé Grandier possédait de nombreux ennemis, notamment le chanoine Mignon, directeur spirituel de Jeanne, et neveu du procureur du roi, en plus du conseiller d'État Jean Martin de Laubardemont, lui-même apparenté à une des sœurs hallucinées, Mlle de Dampierre[3].

Laubardemont, qui avait déjà eu à se pencher dans le passé sur des cas de sorcellerie en Béarn, constitua un dossier contre ce prêtre qui se dressait contre la volonté du roi, dans une ville gagnée à la Réforme. À la suite d'un Conseil présidé par le roi de France, le , le magistrat reçut l’ordre d’enquêter officiellement sur Urbain Grandier. Une commission spéciale, composée de 12 magistrats, est constituée ; elle est présidée par Laubardemont. Le jugement donné par ce tribunal d’exception est sans appel possible auprès du Parlement de Paris, dont Loudun relevait et souligne, ainsi, la volonté du pouvoir royal de faire taire cet opposant.

Le , Urbain Grandier est arrêté. Lors de la perquisition de son domicile, le manuscrit de son « Traité sur le célibat des prêtres » est saisi, il fera partie des pièces à charge[6]. Urbain Grandier avait écrit ce texte dans l’espoir qu’il pourrait se marier à Madeleine de Brou, une pieuse catholique dont il est tombé amoureux[7]. À Loudun, Grandier est interrogé par le père Mignon. Les expertises réalisées, des documents (notamment des pactes avec le diable signés par l’accusé) et des témoignages prouvant sa culpabilité sont fournis, tandis que les expertises contradictoires sont écartées. En , la commission se réunit pour examiner les 4 000 pages de l’instruction. Acquitté une première fois par un tribunal ecclésiastique, Urbain Grandier fut soumis à la question, et condamné au bûcher le , malgré la rétractation des accusations des sœurs et le fait qu'il jura toujours être innocent. La séance de torture, conduite par le père Lactance, est atroce pour le supplicié dont on comprime les jambes jusqu’à en écraser les os et la moelle. Urbain Grandier s’évanouit plusieurs fois, mais ne renie pas son Dieu et continue de clamer son innocence[8]. Il fut exécuté après pénitence publique et nouvelle torture le même jour[5] en place Sainte-Croix[9]. 6 000 personnes de la ville et des environs assistèrent à son supplice, sur la place du Marché. Peu de temps après, le chirurgien Maunourry qui avait recherché les points d’insensibilité sur le corps du prêtre, et le père Lactance qui l’avait torturé, sont pris de remords et sombrent dans la démence[10].

.jpg.webp)

Les crises de possession dureront jusqu'en 1637, notamment celles de la prieure Jeanne des Anges. En , les Capucins sont écartés au profit des Jésuites. L’un d’eux s’efforça de l’exorciser. Ce jésuite, Jean Joseph Surin, raconta son combat dans ses mémoires où il décrit précisément les assauts des démons qu’il a dû subir : suggestions perverses, obsessions, impulsions violentes, sentiment de culpabilité et damnation. Jeanne des Anges se transforma progressivement. Elle devint pieuse voire mystique. Elle passa ensuite pour une sainte et fut supposée faire des miracles. En 1638, elle est présentée au couple royal (Louis XIII et Anne d’Autriche) et Richelieu par Jean Martin de Laubardemont.

Plusieurs responsabilités sont évoquées pour comprendre cette affaire : la sœur Jeanne des Anges, affligée de difformités physiques, la rendant inéligible au mariage, aurait-elle accusé, par jalousie, Urbain Grandier, prêtre séducteur (et qui avait refusé le poste de confesseur de sa communauté qu'elle lui avait proposé avant de reporter son choix, sans doute à dessein sur le chanoine Mignon)? Des thèses de psychologie contemporaine la considèrent comme atteinte d'hystérie ou de schizophrénie. Le couvent des Ursulines avait-il intérêt à cette affaire ? Reconnue comme possédée, toute communauté religieuse reçoit en effet une importante pension du Roi pour la dédommager de la mauvaise réputation. Certaines sœurs accusent le chanoine Mignon de les avoir fortement incitées à accuser le prêtre. Le commissaire royal envoyé par Richelieu, Jean Martin de Laubardemont, réalise à la suite de cette affaire, la conversion de nombreux huguenots. La ville de Loudun voit affluer de nombreux voyageurs aussi bien français qu'étrangers, crédules ou incrédules, faisant tourner le commerce de la cité[11].

Les tribunaux français n'écartèrent la croyance en la sorcellerie que dans le dernier tiers du XVIIe siècle[12].

Bibliographie et adaptations

Livres

- Cinq-Mars, Alfred de Vigny, 1826.

- Urbain Grandier et les Possédées de Loudun du Dr Gabriel Legué, Ludovic Baschet éditeur (1880), (ISBN 978-2-911298-25-7)

- Sœur Jeanne des Anges, supérieure des Ursulines de Loudun, XVIIe siècle : autobiographie d'une hystérique possédée, d'après le manuscrit inédit de la bibliothèque de Tours, 1886.

- Les Diables de Loudun (The Devils of Loudun) (1952), d’Aldous Huxley.

- Mère Jeanne des Anges (Matka Joanna od Aniołów), de Jarosław Iwaszkiewicz, paru en Pologne en 1943, traduit en français et édité chez Robert Laffont en 1959, réédité en 1970 par les éditions Marabout.

- Michel de Certeau La possession de Loudun, (1978) réédité en 2005 par les éditions Gallimard dans la collection Folio Histoire, (ISBN 207031913X)

- La Nuit de Dieu, Michel Suffran, Albin Michel, 1986.

- Les Diables de Loudun, Michel Carmona, Broché (1991).

- Les possédées de Loudun en 30 questions, Gwenaël Murphy, Geste Éditions (2003).

- La femme possédée : sorcières, hystériques et personnalités multiples, Jacques-Antoine Malarewicz, R. Laffont, Paris, 2005.

- Loudun (BD) . Dessin de Paolo Armitano &D avide Furno, scenario : Herve' Rusig (2009, Éditions Soleil)

- Sœur Jeanne des Anges, Michel Carmona, André Versaille éditeur (2011).

- Possédées de Frédéric Gros, Albin Michel, 2016.

Théâtre

- Loudun, de Stéphanie Giron, création en 2011 par la compagnie Glossolalie au Théâtre des Amants d'Avignon (dans une mise en scène de l'auteur). Reprise en 2012 (au Théâtre Isle 80 d'Avignon), en 2013 (dans le cadre du Festival Chamb'art'dement de Chambly (Picardie)) et en 2014 (pour les Journées Européennes du Patrimoine à L'Ancien Couvent des Ursulines de Saint-Denis).

- De Duivels / Les Diables, de Mats Vandroogenbroeck, création en 2023 (27 avril - 05 mai) par la compagnie Krapp, au Koninklijk Vlaams Theater, à Bruxelles, mise en scène de Nona Demey Gallagher.

Peinture

- Les Possédées de Loudun, Félix Labisse, 1970

Article

- Sandrine Cabut, Erotomanie en série chez les ursulines, Le Monde, .

Films et téléfilms

- Mère Jeanne des anges (film, 1961), de Jerzy Kawalerowicz

- Les Diables (The devils) (1971), de Ken Russell, au scénario duquel le livre d'Aldous Huxley a servi de base.

- Les Mystères de Loudun (1976), de Gérard Vergez

- La Possédée (1971) d'Éric Le Hung

Émission de télévision

- Alain Decaux, Les possédées de Loudun, émission Alain Decaux raconte, deuxième chaîne de l'ORTF, [13].

- Franck Ferrand, Les possédées de Loudun : une manipulation de Richelieu ?, émission L'Ombre d'un doute, France 3, .

Opéra

- Die Teufel von Loudun, de Krzysztof Penderecki, 1971. L'opéra est adapté d'une pièce de théâtre de John Whiting, elle-même tirée du livre d'Aldous Huxley.

Notes et références

- Michel Carmona, Les Diables de Loudun. Sorcellerie et politique sous Richelieu, Fayard, , p. 51.

- Loudun

- Louis XIII de Jean-Christian Petitfils – Les éditions Perrin – 2008 – (ISBN 978-2-262-04820-4)

- François Ribadeau Dumas, Dossiers secrets de la sorcellerie et de la magie noire, P. Belfond, , p. 232.

- « 2000 ans d'histoire - Les possédés de Loudun », émission de France inter diffusée le .

- Serge et Viviane Janouin-Benanti, Trois saisons en enfer - Les possédées de Loudun, La Geste, , 256 p. (ISBN 978-2-36746-744-3), p. 93

- Serge et Viviane Janouin-Benanti, Trois saisons en enfer - Les possédées de Loudun, La Geste, , 256 p. (ISBN 978-2-36746-744-3), p. 55

- Serge et Viviane Janouin-Benanti, Trois saisons en enfer - Les possédées de Loudun, La Geste, , 256 p. (ISBN 978-2-36746-744-3), p. 148-150

- Arrest de condemnation de mort contre maistre Urbain Grandier, BNF.

- Serge et Viviane Janouin-Benanti, Trois saisons en enfer - Les possédées de Loudun, La Geste, , 256 p. (ISBN 978-2-36746-744-3), p. 154-158

- Gwenaël Murphy, « Les possédées de Loudun : une manipulation de Richelieu ? », émission L'ombre d'un doute, 15 février 2012.

- Jean-Christian Petitfils, Louis XIII, Perrin, 2008, p. 586.

- « Les Possédées de Loudun », sur madelen.ina.fr (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Jean-Joseph Surin

- Sorcière

- Pacte avec le Diable

- Adamites

- Magdelaine Bavent (1602-1652), possessions de Louviers (1643-1647)

- Possessions d'Aix-en-Provence (1611)

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Sur l'affaire de Loudun : L'Œil d'Elifas (Alliance obscure 2002)

- Sur la pièce de théâtre Loudun de Stéphanie Giron : Blog de la Compagnie Glossolalie