Inquisition

L’Inquisition (du latin inquisitio, « enquête », « recherche ») est une juridiction spécialisée (autrement dit un tribunal) créée au XIIe siècle par l'Église catholique et relevant du droit canonique. Afin de combattre ce qu'elle qualifiait d'hérésie, elle faisait appliquer des peines variant de simples peines spirituelles (prières, pénitences) à des amendes lorsque l'hérésie n'était pas établie[1], et de la confiscation de tous les biens[2] à la peine de mort pour les apostats relaps. L'Inquisition se prononçait sur la peine qu'elle jugeait souhaitable mais se déchargeait de son exécution sur le bras séculier. En principe, l'Inquisition ne pouvait condamner que des catholiques non respectueux des dogmes[3]. Anne Brenon, spécialiste du catharisme, estime à 3 000 le nombre de peines de mort prononcées par ces juridictions ecclésiastiques durant cinq siècles à travers l'Europe.

| Fondation | |

|---|---|

| Successeur |

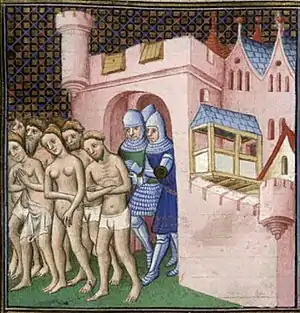

L'Inquisition médiévale est une juridiction religieuse créée au début du XIIIe siècle en France pour lutter contre les rébellions cathare et vaudoise qui avaient pris une dimension politique dans le Midi toulousain. En raison de ses excès, elle a été supprimée par le roi saint Louis, qui l'a remplacée par la juridiction de l'Official : celui-ci ne pouvait plus prononcer de peine sans décision d'une juridiction civile. L'histoire de l'Inquisition en France a été déformée depuis le XIXe siècle par des archives fabriquées par un faussaire, Étienne de La Mothe-Langon, publiées en 1829 dans son Histoire de l'Inquisition en France et reprises par tous les historiens, notamment Jules Michelet. Les procès faits aux Templiers et à Jeanne d'Arc ont été l'œuvre de juridictions exceptionnelles, créées pour l'occasion et supprimées ensuite.

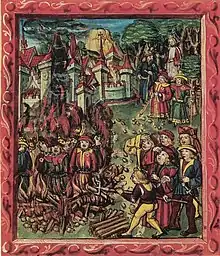

À la fin du Moyen Âge, la portée de l'Inquisition s'est étendue, en Espagne et au Portugal ainsi qu'à leurs colonies, en particulier sous l'influence des Franciscains et de Dominicains, pour traquer les Juifs marranes et les musulmans morisques convertis de force au catholicisme mais encore attachés à leur foi première. À la fin du XVe siècle, en particulier, l'Inquisition espagnole condamna environ 2 000 hérétiques au bûcher[4], organisant des autodafés de grande ampleur qui ont instauré une terreur durable ; ensuite, la proportion des peines les plus lourdes diminua rapidement au cours du XVIe siècle après l'expulsion des Juifs et des Musulmans.

Alors qu'elle était sur le déclin, les opposants à l'Inquisition ont insisté sur sa violence. L'opéra Don Carlos et le passage du Grand Inquisiteur dans Les Frères Karamazov ont contribué à asseoir la légende noire de l'Inquisition.

À l'exception des États pontificaux, l'institution a été abolie en Europe au XIXe siècle. Le pape Pie X l'a remplacée en 1908 par la Sacrée congrégation du Saint-Office. Le pape Paul VI a remplacé en 1965 le Saint-Office par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a fait prévaloir sur l'aspect punitif de la condamnation l'aspect positif de la correction de l'erreur, et de la préservation de la foi[5].

Dans l'Histoire, il est possible de distinguer trois périodes :

- l'Inquisition médiévale, introduite devant les tribunaux ecclésiastiques par le pape Grégoire IX en 1231 ;

- l'Inquisition espagnole, inféodée à la couronne d'Espagne, fondée en 1478 et supprimée en 1834, et l'Inquisition portugaise, inféodée à celle du Portugal, lesquelles opéraient aussi dans les colonies de ces pays ;

- l'Inquisition romaine (« Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle »), fondée en 1542 pour lutter contre le protestantisme, remplacée par le Saint-Office en 1908.

Racines de l'Inquisition

L'Inquisition est due à la conjonction de plusieurs idées : la notion d'hérésie (ou erreur religieuse), d'une part, et la notion de devoir religieux de l’État, d'autre part. Cette conjonction est déjà visible dans l'édit de Thessalonique en 380.

Avant la publication d'Excommunicamus, l’acte fondateur de l'Inquisition médiévale confiée principalement aux Dominicains par le pape Grégoire IX en 1231, la lutte contre l’hérésie s'est développée en plusieurs étapes. On peut en particulier citer l’ébauche d'une législation contre l'hérésie dès le deuxième concile du Latran présidé par Innocent II en 1139, puis, à la suite de la promulgation de la bulle Ad abolendam par Lucius III en 1184, la création d'une « Inquisition épiscopale », menée de manière décentralisée par les évêques, suivie par une « Inquisition légatine », confiée aux Cisterciens par Innocent III en 1198, et enfin le choix de la procédure inquisitoire lors du quatrième concile du Latran en 1215. Le concile de Toulouse (1229) organise la première mise en place de l'Inquisition en Languedoc dans la répression des hérétiques cathares à la suite de la croisade des Albigeois.

Innocent III et Grégoire IX, tous deux à l'origine de l'Inquisition, étaient férus de droit romain, de sorte que ces tribunaux ecclésiastiques se caractérisent par leur dureté : le code de Justinien ordonnait en effet de mettre à mort l'hérétique[6].

Évolution de la notion d'hérésie

Si l'Église avait connu une période de calme relatif après le IXe siècle, les courants jugés hérétiques se multiplient aux XIe et XIIe siècles, souvent en suivant les routes de pèlerinage : les voyageurs discutent entre eux et avec les villageois lors des étapes, alimentant des questions et des réponses hors du pouvoir régulateur de la paroisse.

Au haut Moyen Âge, l'hérétique est considéré comme un lépreux qu'il faut éloigner du corps sain des fidèles par l'excommunication, puis par l'exil ou la confiscation des biens. Au bas Moyen Âge, l'hérésie constitue une rupture du lien social. Régine Pernoud écrit :

« Tout accident spirituel semble dans ce contexte plus grave qu'un accident physique. (…) Sous bien des rapports, l'Inquisition fut la réaction de défense d'une société pour laquelle, à tort ou à raison, la préservation de la foi semblait aussi importante que de nos jours celle de la santé physique[7]. »

Dans la bulle pontificale Vergentis in senium (), Innocent III assimile même l’« aberration dans la foi » à un crime de lèse-majesté, concept romain redécouvert à cette époque par les autorités laïques[8].

Après la création de l'Inquisition, la définition de l'hérésie (pour laquelle elle devient progressivement le seul tribunal compétent) s'élargit constamment, au point d'inclure des éléments de plus en plus divers : l'apostasie de Juifs et Musulmans convertis, ou encore la sorcellerie, laquelle leur est assignée formellement en 1326 par Jean XXII dans la bulle Super illius specula[9]. On appelle aussi hérétiques les schismatiques à l'occasion de la lutte contre Frédéric II ou, au XIVe siècle, du grand schisme d'Occident — ou encore ceux qui refusent de payer les dîmes, voire les homosexuels (alors appelés bougres ou sodomites). La frontière se brouille aussi entre indiscipline et hérésie : Jean XXII appelle l'Inquisition à lutter contre les dissidents de l'ordre Franciscain, puis contre les béguins.

Les prérogatives grandissantes de l'Inquisition explique sa toute-puissance au XIIIe siècle : les inquisiteurs prennent l'habitude de travailler seuls, sans rendre de comptes, ce qui accroît leur autonomie vis-à-vis de l'Église.

Contestation de l'ordre social

L'hérésie n'est pas seulement affaire de doctrine : elle est vue comme un crime global contre Dieu, les princes, la société — ce qui alors revient au même. Étant une rupture du lien social, la lutte contre l'hérésie est une question d'ordre public. Les princes sont donc intéressés par sa répression à plusieurs titres, et l'autorité civile, pour préserver l'ordre public, se met à lutter contre des hérésies et sanctionner des hérétiques de manière potentiellement autonome : la décrétale Ad abolendam (1184) de Lucius III fait de la répression de l'hérésie un élément constitutif du pouvoir de l'Empereur, en l'espèce Frédéric Barberousse.

Cette confusion entre domaines spirituel et temporel est assez générale, en Europe, au XIIIe siècle. En revanche, dans le Midi de la France et tout au nord du royaume d'Aragon, la liberté de culte est très répandue (par exemple : des Juifs sont élus consuls à Toulouse, cité dans L'Histoire générale du Languedoc par Dom Vaissete). L'établissement du premier tribunal de l'Inquisition à Carcassonne, après les « croisades albigeoises », est donc, sans doute, une façon de s'assurer la coopération des nouveaux seigneurs locaux après s'être débarrassé des anciens.

Cette implication des autorités laïques entre en conflit avec l'autorité de l'Église : des tribunaux royaux ou impériaux se prononcent sur des problèmes de doctrine. Ce conflit de juridiction est tranché par l’arrangement de Vérone (1184) : « les hérétiques doivent être jugés par l'Église avant d'être remis au bras séculier ». Inversement, l'Église oblige les autorités « laïques » (dont la légitimité se fonde sur un modèle de société chrétienne) à rechercher les hérétiques, sous peine d'excommunication ou de déposition.

Dès le début, l'Inquisition est donc fondée sur le principe de la collaboration et du partage des tâches entre l'Église et les autorités laïques, chacun intervenant dans son domaine et suivant sa responsabilité propre.

Lutte contre l'hérésie avant l'Inquisition

La lutte contre les hérésies n'est pas née avec l'Inquisition. Avant l'institution de cette dernière, la recherche des hérétiques est confiée à l’ordinaire (le plus souvent, l'évêque) et la punition au juge séculier.

La lutte anti-hérésies n'est pas du seul domaine de la papauté : au contraire, en raison de ses dimensions sociales, les États s'en chargent eux-mêmes. Ils collaborent avec la papauté. Les premières formes de répression étaient apparues au début du XIe siècle : à Noël 1022 (hérésie d'Orléans), Robert le Pieux avait fait brûler dix clercs de la cathédrale d'Orléans. C'était le premier bûcher de l'histoire de la lutte contre l'hérésie en Occident. Faisant suite à l'accord de Vérone entre Lucius III et Frédéric Barberousse, la décrétale Ad abolendam (1184) fait ainsi de la répression de l'hérésie un élément constitutif du pouvoir de l'Empereur.

Ces dispositions bientôt ne suffisent plus : le pouvoir des évêques reste limité à leur territoire alors que l'aire d'influence des hérésies est mouvante, et couvre souvent plusieurs diocèses. Dans ce cas, l'évêque ne peut réprimer que la partie qui est dans sa juridiction, ce qui est peu efficace. En outre, les évêques sont confrontés aux pressions locales : l'hérésie se développe également dans la noblesse ou chez les bourgeois des villes, et un évêque peut avoir un proche parent hérétique.

La doctrine cathare étant bien plus répandue et grandissante que les petites hérésies habituelles, le système des évêchés ne suffit plus. Certains prêtres catholiques changent même de camp pour rejoindre les « bons hommes ». Le pape envoie alors deux légats, en 1198, « répandre la Parole de Dieu », et leur donne tous les pouvoirs et une méthode de jugement. Quarante ans avant l'heure, ces deux légats sont les premiers inquisiteurs de l'Histoire, avec les mêmes droits et méthodes.

L'Église et les États recherchent donc de nouveaux moyens plus efficaces de lutte. D'abord, le IVe concile du Latran en 1215 évoque la possibilité d'un personnel spécialisé, mais restant dans le cadre diocésain. Divers dispositifs sont ensuite essayés, suivant les nécessités locales, dans un effort pour dépasser les limitations de la juridiction ordinaire. Ainsi, dans une ville lombarde, l'évêque collabore à la fois avec le prince local et un légat pontifical pour faire appliquer des constitutions impériales, diffusées par la papauté. En France, le catharisme est combattu par la croisade des albigeois et les évêques appuyés par des légats. Dominique de Guzman meurt en 1221. En 1227, des dominicains appuyés par un commissaire pontifical, Conrad de Marbourg, parcourent la Rhénanie pour soutenir les commissions épiscopales : ils se chargent de dénoncer l'hérésie au cours de la procédure.

Évolution de la procédure judiciaire

À l'origine, le terme « inquisition » (du latin inquisitio, « enquête ») désigne une technique judiciaire. Elle est rendue possible par le renouveau juridique du XIIe siècle, qui réintroduit dans les législations des techniques de droit romain — même si la procédure elle-même est inconnue du droit romain.

Avant le XIIIe siècle, le droit canonique n'admet en effet que la procédure accusatoire : le juge instruit les plaintes ; la charge de la preuve lui revient. Apparaît ensuite la procédure dénonciatoire, fondée sur une simple dénonciation et non plus une plainte en bonne et due forme.

La procédure inquisitoire confère au juge l'initiative de la poursuite. Dans cette nouvelle forme de procédure, le juge peut lancer d'office une procédure sur la base de la fama publica (la « notoriété »). Soit il trouve des accusateurs précis par le biais d'une enquête, générale ou individuelle, soit il se charge lui-même d'administrer la preuve. L'ensemble de la procédure fait une large place à l'acte écrit, au témoignage et à l'aveu.

La procédure inquisitoire est utilisée d'abord à des fins de discipline ecclésiastique : répression de la simonie, contestations d'élections abbatiales, etc. Cependant, elle se déploie très vite dans le champ de la lutte contre les hérésies. La législation en la matière est ébauchée avec les décrets du IIe concile du Latran (1139). Le concile de Tours de 1163, présidé par Alexandre II, autorise les princes toulousains et gascons, dans le cadre de la lutte contre les hérétiques, à recourir à la procédure inquisitoire. Elle est codifiée par une série de décrétales d'Innocent III (1198-1216), en particulier Licet Heli (1213), complétée par Per tuas litteras.

La lutte contre les hérétiques puise dans de nombreuses traditions pour se définir : parallèlement à la résurgence du droit romain, les traditions germaniques sont également utilisées. Ainsi, se fondant sur les punitions très dures de la loi carolingienne contre le sacrilège, Frédéric II choisit en 1234, dans le statut accordé à la ville de Catane, d'appliquer la peine du feu aux hérétiques de Lombardie. C'est la première décision systématique de ce genre.

S'agissant des peines, la papauté se borne à un travail de synthèse des législations civiles, c'est ce qu'on appelle souvent les « statuts du Saint-Siège » : Honorius III étend la décision de Frédéric II à toute l'Italie et en 1231, Grégoire IX la transforme en norme canonique.

Au début du XIIIe siècle, les évêques disposent donc d'une importante législation pour lutter contre l'hérésie, mais pas d'une institution spécialisée.

Fonctionnement institutionnel

Le fonctionnement de l'Inquisition relève à la fois du domaine du droit et de celui de la religion.

Inquisiteur, juge d'exception

Pour le fonctionnement du droit canonique, les procès et jugements dans l'Église relèvent d'un tribunal ecclésiastique, administré sous l'autorité de l'ordinaire du lieu, le plus souvent l'évêque. Rome n'intervient qu'en deuxième ligne, à la fois comme autorité d'appel, et comme garant du bon fonctionnement de l'ensemble.

Quand cette organisation locale se révèle insuffisante ou inadaptée pour défendre les besoins de la foi, le pape peut décider de créer une fonction d’inquisiteur. C'est un représentant à qui le pape délègue son autorité, pour juger toutes les questions relatives à la foi dans une région donnée. C'est une juridiction « d'exception », ce qui signifie que lorsque cette juridiction existe, elle est seule compétente pour juger de l'orthodoxie d'une cause qui lui est soumise. L'inquisiteur est donc essentiellement le représentant du pape, et hérite de son autorité.

Ils étaient choisis généralement parmi les franciscains ou les dominicains. Les inquisiteurs réguliers vivaient en marge de la vie conventuelle, et pour accomplir leur mission ils étaient relevés de leurs vœux d'obéissance envers leurs supérieurs.

L'organisation que met en place l'inquisiteur pour réaliser sa mission de jugement — donc un tribunal — est l'Inquisition, au sens administratif du terme. Le tribunal inquisitoire possède le plus souvent un siège fixe, où sont conservées les archives, mais plusieurs inquisiteurs sont itinérants. Tous sont assistés d'un personnel nombreux : clercs, notaires, greffiers, geôliers, etc.

Au début, les inquisiteurs travaillent par deux, avec des compétences égales. Dans les tribunaux de district espagnols, ces deux inquisiteurs travaillent systématiquement avec un procureur, deux greffiers, un trésorier, un préposé aux litiges financiers, des qualificateurs (experts en théologie) et du personnel subalterne[10]. Par la suite, la charge d'une région fut confiée à un inquisiteur unique.

Procédure inquisitoire

Une juridiction d'Inquisition tire son nom de sa capacité à avoir recours à la procédure inquisitoire, procédure extraordinaire (et inconnue du droit romain). Un tribunal classique ne peut pas évoquer spontanément une cause, il doit préalablement être saisi par un demandeur (qui, en matière pénale, peut être une institution publique établie à cet effet). Au contraire, un tribunal d'Inquisition peut examiner d'office (au sens littéral : du fait de sa mission, son office) toute question dans son domaine de compétence, sans avoir besoin d'être saisi. Ce pouvoir a été attribué pour permettre d'examiner vite et efficacement tout ce qui pouvait être soupçonné d'hérésie.

Le pouvoir inquisitoire est un pouvoir exorbitant du droit commun, susceptible d'être employé abusivement, et — de ce fait — habituellement refusé aux juridictions classiques. Il faut comprendre à quel point ce pouvoir est extraordinaire : Napoléon Ier ou Honoré de Balzac disaient du juge d'instruction qu'il était « l'homme le plus puissant de France », par sa liberté d'action, mais il ne pouvait intervenir que sur commission. L'inquisiteur cumulait les pouvoirs d'un juge d'instruction, d'un procureur, et avait la faculté de se saisir d'une affaire.

Procédure pénale

Parler de la « procédure pénale de l'Inquisition » introduit une catégorie peu légitime : la procédure pénale employée par les juridictions d'Inquisition était essentiellement celle de l'époque, avec peu de spécificité réelle. Les procédures qui apparaissent aujourd'hui scandaleuses étaient globalement normales pour l'époque : en regard de ce que connaît le droit moderne, les garanties de procédure et les dispositions qui assurent aujourd'hui la protection de l'inculpé étaient alors extrêmement rudimentaires, quelle que soit la juridiction. Cependant, on peut souligner que les juridictions d'Inquisition ont globalement été progressistes, par rapport à ce qui se pratiquait à l'époque dans les procédures équivalentes de l'autorité civile.

Cette procédure est issue de la redécouverte du droit romain. La procédure était codifiée par des documents généraux (voir les décrétales citées dans les sources latines), et par des instructions d'application promulguées par les inquisiteurs pour les procédures de leur ressort. La procédure était entièrement écrite, un notaire transcrivait tous les débats. L'ensemble de la procédure se déroulait sous le contrôle de l'évêque du lieu, qui recevait copie de tous les documents. Les actes de la procédure étaient normalement rédigés en latin, langue officielle de l'Église, mais les interrogatoires étaient naturellement faits en langue vernaculaire.

L'accusé pouvait récuser un juge, ou faire appel à Rome. En cas d'appel à Rome, l'ensemble des documents était envoyé sous scellés, et la cause était examinée et jugée à Rome sur les pièces recueillies.

La procédure de l'Inquisition a varié dans le temps, et selon les régions, mais ses grandes lignes sont données ci-après.

Procédure type de l'Inquisition

Selon Valérie Toureille, « la procédure utilisée par l'Inquisition reposait sur trois principes nouveaux : l'ignorance par l'accusé du nom des témoins à charge, la suppression de certaines incapacités à témoigner et l'emploi de la question »[11]. Pour Raphaël Carrasco et Anita Gonzalez, « le Saint-Office outrepasse ses droits en permanence »[12].

Décret de grâce

L'enquête générale était proclamée dans une région entière. Quand l'Inquisition procédait par secteur géographique, l'ouverture d'une enquête de l'Inquisition dans un secteur hérétique donné prenait en général la forme d'une prédication générale, où l'inquisiteur exposait la doctrine de l'Église et réfutait les thèses de l'hérésie. Il publiait ensuite un décret de grâce et un édit de foi, convoquant tous les habitants devant l'inquisiteur.

Pendant une durée fixée par le décret de grâce (typiquement de 15 à 30 jours), ceux qui se présentaient en temps et en heure et confessaient spontanément leurs fautes se voyaient imposer une pénitence religieuse (typiquement un pèlerinage), mais échappaient aux sanctions du pouvoir civil. Inversement, l'édit de foi donnait obligation de dénoncer les pratiques hérétiques.

Ces premiers aveux spontanés, qui devaient être complets, permettaient aussi par leur témoignage (dénonciation) d'identifier des hérétiques qui ne s'étaient pas présentés. Le délai accordé par le décret de grâce permettait aussi de mener des enquêtes locales et, le cas échéant, de récolter des délations.

Les fidèles suspectés d'hérésie qui ne s'étaient pas présentés pendant le délai de grâce faisaient l'objet d'une citation individuelle.

Citation individuelle

La citation individuelle se faisait le plus souvent par le biais du curé. Ceux qui refusaient de comparaître se trouvaient excommuniés.

Un suspect devait jurer (sur les quatre évangiles) de révéler tout ce qu'il savait sur l'hérésie. Si le suspect reconnaissait ses erreurs tout de suite et librement, il se voyait infliger des pénitences comme précédemment, et les peines éventuelles étaient légères.

Le serment était une arme redoutable entre les mains de l'inquisiteur. De nombreuses sectes proscrivaient le serment, et la violation ou le refus du serment était donc un indice sérieux d'hérésie. D'autre part, la sanction contre les parjures était la prison à vie, très dissuasive.

Les peines sérieuses ne concernaient que ceux qui refusaient de reconnaître leur erreur, même après avoir juré de dire la vérité, et malgré des témoignages permettant de douter sérieusement de leur sincérité. Pour ceux-là, la procédure inquisitoire s'engageait réellement.

Le décès de l'accusé ne suspendait pas la procédure : si le mort était coupable d'hérésie, cette erreur devait être reconnue par un jugement.

Même en l'absence d'aveux, le suspect n'était pas nécessairement emprisonné. Il pouvait rester en liberté sur parole, sur caution, ou présenter des personnes se portant garantes de sa comparution devant l'inquisiteur. L'incarcération pouvait être utilisée, mais le plus souvent ne s'étendait pas à toute la durée de la procédure.

Témoignages et défense

Des protections étaient accordées aux accusés, comme aux témoins. Ainsi l'identité des témoins à charge était tenue secrète, pratique courante de l'époque. Dans cette même logique, les notions de confrontation de témoin et de contre-interrogatoire étaient inconnues. En revanche, dans les tribunaux de l'Inquisition, les accusés étaient autorisés à fournir une liste des personnes susceptibles de leur en vouloir, lesquelles étaient alors récusées comme témoins.

Les tribunaux civils n'acceptaient pas de témoignages d'origine douteuse : voleurs, prostituées, personnes de mauvaise vie, mais aussi hérétiques et excommuniés. Très vite, les tribunaux d'Inquisition se démarquent de cette règle, en ce qui concerne le témoignage d'hérétiques, pour des raisons pratiques évidentes : les activités hérétiques étaient en général cachées, les témoignages correspondants ne pouvaient guère provenir que des hérétiques eux-mêmes. Cette pratique est officialisée en 1261 par le pape Alexandre IV.

L'accusé bénéficiait d'une protection générale certaine dans la manière dont on punissait le faux témoignage : les témoignages étaient obtenus sous serment, et le crime de parjure était sévèrement sanctionné par la réclusion à vie.

L'accusé a généralement droit à un défenseur, mais ce droit était le plus souvent théorique dans le cas de l'Inquisition, faute de volontaire : les avocats d'hérétiques risquaient d'être eux-mêmes accusés de complaisance avec l'hérésie poursuivie. En général, et pour la même raison, les accusés traduits devant un tribunal d'Inquisition ne bénéficiaient pas de la présence de témoins à décharge.

Question et torture

La procédure inquisitoriale accorde une grande importance à l'aveu de l'accusé. En tant que juridiction religieuse, l'inquisition se préoccupe du rachat des âmes et souhaite obtenir le repentir des accusés. Toute une procédure est alors mise en place pour obtenir leur témoignage, puis leurs aveux. Pour aider les clercs à procéder aux interrogatoires, des manuels de l'inquisiteur sont rédigés dont les plus célèbres sont le Manuel de l'inquisiteur de Bernard Gui, le manuel d'Eymerich, et le manuel de Torquemada[13]. On y indique la procédure, les questions à poser, les pressions morales et les pressions physiques que l'on peut y faire subir. L'inquisiteur doit extraire la vérité éventuellement « par la ruse et la sagacité »[14]. Parmi les pressions physiques, on peut citer la réclusion qui, selon Bernard Gui, « ouvre l'esprit », ainsi que la privation de nourriture et la torture. Mais une des particularités de l'instruction inquisitoriale est le secret : l'accusé et ses proches ne connaissent aucun des chefs d'inculpation et la défense se fait donc à l'aveugle[15].

Fréquence de l'usage de la torture

_(14748761746).jpg.webp)

La pratique de la torture (ou « question », du latin quæstio) était à l'époque utilisée aussi dans les tribunaux séculiers[16], sauf par exemple en Aragon[17], et n'était pas l'apanage de l'Inquisition[18].

Bennassar évalue entre 7 et 10 % le nombre de prisonniers de l'Inquisition espagnole ayant subi ces supplices[19] et précise que « l'usage de la torture n'a jamais été la règle pour l'Inquisition et peut même apparaître, à certaines époques, comme l'exception »[20].

Trait singulier de la torture sous l'Inquisition, la noblesse ne bénéficiait pas de privilège particulier comme cela était le cas auprès des autres tribunaux[21].

Cependant, l'usage de la torture en particulier, et le nombre de victimes de l'inquisition en général, reste difficile à quantifier car la plupart des données statistiques sur la période avant 1560 ont disparu[22]. Les aveux obtenus sous la torture n'étant pas recevables, cette partie de la procédure ne faisait généralement pas l'objet d'un enregistrement écrit, et les archives des procès sont le plus souvent muettes ou au mieux allusives sur ce sujet. On trouve ainsi dans les minutes des interrogatoires de courtes phrases du type, confessionem esse veram, non factam vi tormentorum, qui à la fois évoque l'hypothèse d'une torture, et nie que l'aveu noté en ait été l'effet (« l'aveu est spontané, non fait sous la force de la douleur »). Les notations explicites postquam depositus fuit de tormento (« après son retour de la torture ») sont rarissimes.

Limites de la torture

Bartolomé Bennassar rappelle que la pratique de la torture est très codifiée dans l'Inquisition espagnole[23]. Trois tortures sont préconisées : l'eau, la poutre et le feu[24].

Bennassar considère pour preuve que la torture fut appliquée avec modération le fait que nombreux sont ceux qui y résistèrent[25]. De même, Laurent Albaret considère qu'au XIIe siècle, « la pratique de la torture (…) est modérée et le personnel inquisitorial sincèrement peu convaincu de ses résultats »[26].

L'usage de la torture posait un problème moral pour les inquisiteurs, qui, en tant que clercs, n'avaient pas le droit de verser le sang. Après un flou juridique initial, cette pratique est officiellement autorisée pour l'Inquisition en 1252 par la bulle Ad extirpenda, sous réserve de ne conduire ni à la mutilation ni à la mort, et en excluant les enfants, les femmes enceintes et les vieillards de son champ d'application[27]. De plus, il a souvent été exigé par le pape qu'elle ne puisse être donnée qu'avec le consentement de l'évêque du lieu, dont on se passait souvent aussi dans la pratique. Dans cette bulle, l'accusé bénéficie de deux protections : la question ne peut être donnée qu'une fois (mais en plusieurs jours), et les aveux doivent être répétés « librement » pour être recevables.

Une autre source disponible permettant de se faire une idée sur l'usage de la torture dans les procès de l'Inquisition sont les manuels et instructions des inquisiteurs, pour autant qu'on les respecte. Dans les manuels, l'interdiction de soumettre plusieurs fois à la question semble ne pas avoir été prise au sérieux : des arguments formels permettaient de justifier que cette interdiction est formellement respectée, tout en la laissant sans effet. La question était par exemple considérée comme formée de plusieurs étapes, la fin d'une étape n'impliquant pas la suspension de toute la procédure. Un autre argument a été que la découverte de nouvelles charges justifiait à nouveau l'usage de la question spécifiquement contre cette charge. Enfin, l'interdiction ne concernait que l'accusé par rapport à son chef d'accusation, pas le cas des témoignages obtenus de la part d'autres témoins.

Selon Nicolas Eymerich, inquisiteur général d'Aragon, la torture n'était toutefois pas un moyen fiable et efficace d'obtenir la vérité (quæstiones sunt fallaces et inefficaces)[28] car il estimait que, non seulement la capacité de résistance variait considérablement d'un individu à l'autre, mais aussi que certains accusés usaient de sorcellerie pour devenir insensibles à la douleur, voire préféraient mourir que de confesser[29]. En 1561, l'inquisiteur général Fernando de Valdés fit preuve du même scepticisme[30]. Néanmoins, il a été relevé de nombreux cas d'abus[31] ; l'un des pires exemples, loin d'être un cas isolé, fut sans doute celui de Diego Rodriguez Lucero, inquisiteur de Cordoue de 1499 à 1507, date à laquelle il a finalement été relevé de ses fonctions[32].

Avis d'un jury

Dans les cas difficiles, le tribunal devait entendre l'avis d'un collège de boni viri, conseil (en latin consilium) formé de trente à une centaine d'hommes de mœurs, de foi et de jugement confirmés. Ce conseil est imposé et confirmé par les instructions du pape à partir de 1254. Son rôle ira croissant dans l'Inquisition, et sera étendu à d'autres juridictions pour finalement être à l'origine du jury moderne[33].

Après qu'ils ont prêté serment de s'exprimer en conscience, l'ensemble des actes du procès leur était transmis, mais de manière anonyme, censuré du nom de la personne accusée. Ils transmettaient deux avis à l'inquisiteur : sur la nature de la faute constatée, et sur la nature de la sanction opportune.

L'inquisiteur reste souverain et responsable de sa sentence, mais l'avis de ce conseil était le plus souvent suivi, et quand il ne l'était pas, c'était pour amoindrir les sanctions proposées.

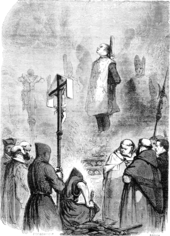

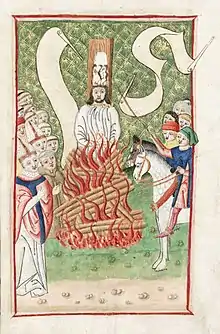

Prononcé du jugement

Les sentences de l'Inquisition étaient prononcées dans une cérémonie officielle, en présence des autorités civiles et religieuses. Cette cérémonie — une liturgie dans le sens antique du terme — avait pour fonction de marquer symboliquement la restauration de l'équilibre social et religieux qui avait été rompu par l'hérésie. C'était donc un acte de foi public, ce qui est la signification exacte du terme portugais « auto da fé ».

Un jour ou deux avant le prononcé, les inculpés se voyaient lire à nouveau les charges retenues contre eux (traduites en langue vernaculaire), et étaient convoqués pour entendre le verdict de l'inquisiteur, avec les autorités du lieu et le reste de la population.

La cérémonie s'ouvrait tôt le matin, par un sermon de l'inquisiteur, d'où son autre nom de « sermon général ». Les autorités civiles prêtaient ensuite serment de fidélité à l'Église, et s'engageaient à prêter leur assistance dans sa lutte contre l'hérésie.

La lecture des verdicts venait ensuite, en commençant par les « actes de clémence » : remises de peines ou commutations. Les pénitences de toutes natures (dons, pèlerinages, mortifications, etc.) suivaient ensuite. Venaient enfin les sanctions proprement dites, jusqu'aux plus sévères qu'étaient l'emprisonnement à vie ou la peine de mort. Les condamnés étaient alors remis au bras séculier par une formule solennelle : Cum ecclesia ultra non habeat quod faciat pro suis demeritis contra ipsum, idcirco, eundum reliquimus brachio et judicio sæculari (« Puisque l’Église n’a plus à présent à accomplir son rôle contre ceux-ci, pour cette raison, nous les laissons au bras séculier et à sa justice »). Sur ce, la cérémonie s'achevait. L'inquisiteur avait achevé son rôle, l'Église s'était prononcée sur l'hérésie.

Chacun pouvait alors rentrer chez soi avec sa bonne conscience retrouvée — sauf bien sûr les coupables de crimes contre la société, à qui le « bras séculier » allait faire subir leurs peines. Contrairement aux pénitences religieuses, ces peines étaient en effet définies par le pouvoir temporel. Elles sanctionnaient les crimes commis contre la foi et l'Église, toutes deux officiellement protégées par l'État.

Peines et pénitences

Le tribunal inquisitoire n'infligeait pas de peines à proprement parler, mais des « pénitences ». Les moins graves étaient appelées « pénitences arbitraires ». C'était la flagellation publique au cours de la messe, les visites aux églises, les pèlerinages, l'entretien d'un pauvre, le port de la croix sur les vêtements, etc.

La pénitence était souvent réduite par la suite. Les archives de l'Inquisition montrent de nombreux exemples de pénitences atténuées ou levées pour des motifs variés, parfois sur simple demande. On cite ainsi le cas d'un fils obtenant la libération de son père en faisant simplement appel à la clémence de l'inquisiteur, d'autres sont libérés pour assister leurs parents malades « jusqu'à leur guérison ou leur mort ».

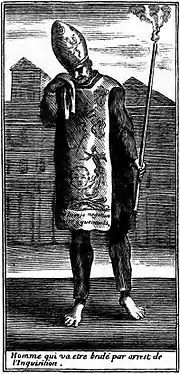

Mais l'Inquisition condamne aussi à des peines économiques et sociales. Par la confiscation et la vente des biens saisis, elle amasse des butins lui permettant de fonctionner, et si même l'accusé est libéré, il est ruiné[34]. L'Inquisition espagnole condamne aussi à l'ostracisme par le biais du port du sambenito ou par l'exposition de celui-ci avec le nom du condamné dans les églises[35]. La peine de l'inhabileté[36] conduisait aussi à la ruine et la misère celui qui en était frappé[37].

En revanche, les hérétiques qui ne s'étaient pas présentés dans les délais de grâce, ou ceux qui étaient retombés dans l'hérésie, encouraient la prison à vie. La prison connaissait deux modes possibles : le « mur large », comparable à une résidence surveillée, et le « mur étroit », réclusion solitaire. Le mur étroit pouvait être aggravé en carcer strictissimus, le condamné mis au cachot (communément appelé un in pace) enchaîné et privé de tout contact.

Le relaps, ou l'obstiné qui refusait d'avouer son crime (qui devait par ailleurs avoir été démontré), était abandonné à l'autorité séculière, et la peine de son crime était souvent l'incarcération ou le bûcher. En toute rigueur, la peine la plus sévère que prononçait l'Église était l'excommunication. Les condamnations à mort étaient prononcées en fonction de la loi civile et exécutées par les autorités séculières. Il faut dire, cependant, qu'il n'y avait pas de séparation nette entre les domaines civils et religieux : les autorités civiles étaient elles-mêmes tenues d'apporter leur concours sous peine d'excommunication.

Appel

Dans certaines circonstances, en particulier en cas de faute lors du déroulement de la procédure, l'accusé peut faire appel au pape. En pratique, cette possibilité est rarement offerte. Bernard Gui précise que l'inquisiteur passe outre à tout privilège d'exemption et à l'appel. À Valence en 1494, ce droit à l'appel est dénié à ceux condamnés pour hérésie[38]. Selon Étienne-Léon de La Mothe-Langon célèbre faussaire historien de l'Inquisition, au XVIe siècle, l'appel au pape et au parlement se généralise et permet de bloquer la procédure tant que la plainte n'a pas été analysée[39].

L'évangélisation par l'épée

Victimes

L'inquisition concerne les chrétiens devenus « hérétiques » et non les non-chrétiens en terre chrétienne. Par exemple, en 1199, le pape Innocent III, associé à la création du tribunal d'Inquisition, rappelle l'importance de protéger les Juifs dans les droits qui sont les leurs et l'impossibilité de convertir par la force un non-chrétien[40] mais il est peu écouté. Elle concernera en outre toute personne considérée comme déviante : les mystiques (notamment illuministes alumbrados), les « sorcières » et « sorciers », les blasphémateurs (délit de paroles), les bigames, les fornicateurs (pour les relations hors mariage), les zoophiles (délit dit de « bestialité »), les sodomites (dont homosexuels), les pédérastes, les personnes dénoncées pour motifs divers[41] - [42].

Bilan humain

Le nombre de personnes abandonnées à la justice civile et livrées au bûcher est difficile à évaluer. La mémoire collective est marquée par les exécutions massives de Montségur[43], Vérone[44] ou du mont Aimé[45] et par la répétition des bûchers à certaines périodes de l'Inquisition espagnole.

Les registres des procès ont partiellement disparu et les historiens sont amenés à évaluer le bilan humain seulement à partir de documents partiels. Ce principe d'évaluation conduit à des résultats extrêmement variables, de 400 victimes pour les dix premières années à plusieurs millions sur plusieurs siècles et dans de nombreux pays selon l'estimation de l'historien Jules Michelet en 1862[46] en tenant compte de l'évangélisation par l'épée des nouvelles terres. Juan Antonio Llorente dans son étude Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V, jusqu'au règne de Ferdinand VII, en 1818, estime à environ 30 000 condamnations à mort physique et 15 000 par effigie[47] durant les trois siècles de l'Inquisition espagnole de 1481 à 1781 (date de la dernière exécution) dont 8 800 pour la période de Torquemada. Cependant, des historiens contemporains trouvent cette évaluation grandement exagérée[48] et la désignent comme un instrument de la légende noire au XIXe siècle[49].

« Agostino Borromeo, un des meilleurs spécialistes, estime que, pour l'Inquisition espagnole […], sur 44 674 inculpés, quelque 800 furent condamnés à mort. »[50] ; « s'il y avait quelque 125 000 procès d'hérétiques présumés en Espagne, les chercheurs ont constaté que près de 1 pour cent des accusés ont été exécutés. Au Portugal, 5,7 pour cent des plus de 13 000 personnes jugées devant des tribunaux de l'église du XVIe et début du XVIIe siècles, ont été condamnées à mort », précise-t-il[51].

Les quelques études menées pour le XIIIe siècle donnent une proportion de condamnations au bûcher inférieure à 10 % des peines[52]. D'après Patrick Henriet[53], « Il ne fait aucun doute qu'au XIIIe siècle, comme encore par la suite, la justice inquisitoriale s'est montrée beaucoup moins expéditive que celle des cours civiles. » Bartolomé Bennassar pointe la grande variabilité en nombre de ces condamnations selon les périodes (rigoureuses ou plus calmes). Il évalue ainsi à 40 % des personnes jugées celles montant sur le bûcher lors de la période la plus terrible de l'inquisition espagnole (fin du XVe siècle), pour tomber à 1 % dans la seconde moitié du XVIIe siècle[54]. D'après Jean Dumont, Bernard Gui a prononcé, entre 1308 et 1323, 42 condamnations au bûcher sur 930 sentences, soit 4,5 %[55].

Pour autant, tous ces calculs ne peuvent tenir compte des victimes consignées dans les nombreuses archives de procès qui ont été détruites ou perdues[51].

Au temps de l'inquisition triomphante, on posa en 1524 à Séville une plaque commémorative donnant un bilan des quarante premières années de l'inquisition espagnole, supposées les plus terribles :

« L'an du Seigneur 1481 […] a commencé en ce lieu le Saint Office de l'Inquisition contre les hérétiques judaïsants, pour l'exaltation de la foi. Par lui, depuis l'expulsion des Juifs et des Sarrasins jusqu'en l'année 1524 […] plus de vingt mille hérétiques ont abjuré leurs criminelles erreurs, et plus de mille obstinés dans l'hérésie ont été livrés aux flammes, après avoir été jugés conformément au droit […][56] »

Liberté de conscience

La conversion à Dieu ne peut se faire que librement. C'est ce que dit Ézéchiel : « Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse » (Ez. 33:11, 2P 3:9, prologue de la règle de saint Benoît[57]). C'est ce que répètent les pères sans cesse, depuis Tertullien[58] au IIe siècle. À l'époque même où la première Inquisition est fondée, Bernard de Clairvaux formule que « la foi doit être persuadée, non imposée ».

Dominique de Guzmán, de son côté, fonde l'ordre des Prêcheurs pour réduire l'hérésie albigeoise par la prédication et l'exemple d'une vie mendiante, se démarquant de la croisade guerrière menée à la même époque sous Innocent III. La solide formation dogmatique des Dominicains leur vaudra ultérieurement de fournir bon nombre d'inquisiteurs. Dans sa lignée, Thomas d'Aquin, futur docteur de l'Église, affirme dans la Somme théologique que la conscience, même erronée, oblige. C'est-à-dire qu'il est rationnel et donc juste que l'homme suive sa conscience (ST., Ia IIæ., Qu.19, art.5[59]).

Toutefois, même si la conscience est libre, cette liberté ne se comprend que par rapport à deux devoirs dans la pensée catholique :

- le devoir moral de chaque individu de chercher la vérité et de vivre en conséquence ;

- le devoir institutionnel de l'Église d'annoncer et de défendre ce qu'elle perçoit de la Vérité, c'est-à-dire le dogme.

Un tribunal d'Inquisition, par lui-même, ne fait que se prononcer sur l'orthodoxie du cas qui lui est soumis. Un tel jugement est un devoir institutionnel et ne pose aucun problème moral. L'Église accepte que son jugement entraîne une sanction pénale du pouvoir temporel.

Atteinte à l'ordre social

Pour la société médiévale, le christianisme fait partie de l'ordre social, et l'ordre social se fonde sur la religion.

- Dans cette organisation, sur le plan religieux, une hérésie constitue nécessairement une rupture de l'ordre social. Inversement, sur le plan politique, la seule manière de contester l'ordre établi est d'entrer en rupture (schisme) avec la religion institutionnelle.

- Il est normal que le pouvoir temporel défende d'une manière ou d'une autre l'ordre social, en sanctionnant au besoin ce qui le met en danger (même si la défense est délicate, et doit s'exercer avec prudence, pour ne pas tomber dans un immobilisme réactionnaire).

- Dans la mesure où l'hérésie met en danger la société, elle doit être combattue par le pouvoir temporel. Mais dans la mesure où l'hérésie s'exprime dans le domaine de la foi, elle doit être jugée par une autorité religieuse.

Par conséquent, les tribunaux religieux se mettent à juger des fauteurs de troubles sociaux. Ce partage des rôles est acté dans l’accord de Vérone (1148) entre le Pape et l'Empereur : les hérétiques doivent être jugés par l'Église avant d'être remis au bras séculier, pour y subir « la peine due » (debita animadversione puniendus).

Inquisition et pouvoir

L'Église et l’État

« L'histoire de l'Inquisition est l'illustration du drame qui menace les hommes chaque fois qu'une liaison organique s'établit entre l'État et l’Église », écrit Bartolomé Bennassar.

Le fonctionnement même de l'Inquisition (promulgation d'édits obligeant à la dénonciation, tenue et conservation de registres sur toutes les dénonciations, procédure soumise au secret) en fait une formidable outil de répression[60] dont le pouvoir religieux et royal usera.

Selon les époques, l'Inquisition sert ou combat le pouvoir politique. En France, l'inquisition médiévale, dans ses débuts, est principalement au service du pape, qui tente de rasseoir son autorité et de lutter contre les hérésies, et le roi s'opposera parfois à la rigueur de la répression. Mais, dès la fin du XIIIe et jusqu'au XVe siècle, les souverains sollicitèrent le pouvoir inquisitorial pour se débarrasser des individus devenus gênants pour les puissants[61]. Au XIVe siècle, le pape réagit à certaines dérives sur l'autonomie laissée à l'inquisition en exigeant la collaboration entre inquisiteurs et évêques. Le droit absolu de l'inquisiteur est remis en question. Mais les juridictions civiles fragilisent aussi peu à peu la puissance d'un tel tribunal. À Toulouse, en 1331, un commissaire du roi assimile l'inquisition à une juridiction royale, en 1412, l'inquisiteur de Toulouse est arrêté sur l'ordre du roi. En Dauphiné, le tribunal est progressivement subordonné au Parlement de Grenoble.

En Espagne, l'inquisition est sous l'autorité du roi, qui désigne les inquisiteurs. Le pape n'a que très peu d'influence sur l'inquisition espagnole et face à l'intransigeance d'un Torquemada, il ne peut qu'élever une protestation, s'il l'élève. Instrument du pouvoir, elle est d'abord une force d'unification dans l'Espagne après la Reconquista. Elle se met ensuite au service du pouvoir devenant une arme contre les fueros[62]. Elle sert à lutter contre les ennemis du pouvoir (parti navarrais, Antonio Pérez, répression des émeutes de 1591, répression de la révolution de 1640 en Catalogne, prise de parti dans la guerre de Succession d'Espagne).

Elle fournit, par ses condamnations, de la main d'œuvre gratuite pour les galères et enrichit les caisses de la couronne par les amendes qu'elle inflige et la saisie des biens, tout en finançant la poursuite de ses propres œuvres. Elle se plie aux aléas de la politique (indulgence envers les hérétiques anglais en 1604 lors de la construction de la paix). Elle sert aussi de police politique en contrôlant les étrangers. Elle devient peu à peu une force réactionnaire contre les changements au sein de l'Espagne dont la puissance perdurera jusqu'en 1808[63].

Répression de la Réforme protestante

L'Inquisition s'attaque à la Réforme protestante, en particulier sur les territoires espagnols, sous les règnes de Charles Quint puis de son fils Philippe II.

En 1522, Charles Quint crée le poste d'Inquisiteur général des Pays-Bas espagnols, en y nommant François Vander Hulst, pour étendre son pouvoir à travers cette institution. Celle-ci réprime de manière particulièrement violente ce qui est considéré par l'Église catholique comme une hérésie. Les victimes deviennent des martyrs, et cette répression alimente dans la population néerlandaise le rejet du régime espagnol, qu'elle obtient à la suite de près d'un siècle de troubles (la guerre de Quatre-Vingts Ans, 1566-1648). L'indépendance de la Hollande se construit sur un fond de lutte pour la liberté religieuse, contre l'Espagne catholique et son Inquisition.

À la fin du XVIe siècle, le thème de l'Inquisition passe dans la culture des Églises réformées, porté par un culte des héros à la fois nationaliste et religieux. De nombreux pamphlets commencent à diffuser une image critique de l'Inquisition et de ses pratiques. C'est ainsi qu'en 1567 le protestant espagnol Antonio del Corro (es) (sous le pseudonyme de Reginaldus Gonzalvus Montanus) dénonce l'Inquisition espagnole dans son ouvrage Sanctæ Inquisitionis Hispanicæ Artes aliquot detectæ ac palam traductæ, en présentant « chaque victime de l'inquisition comme innocente, chaque inquisiteur comme vénal et trompeur, et chaque étape de la procédure inquisitoriale comme une violation des lois de la nature et de la raison » (Peters 1988, p. 134). Ce livre, réimprimé et traduit à de nombreuses reprises, remporte un énorme succès. Un autre ouvrage notable est l'Apologie de Guillaume de Nassau, publiée en 1581 par le huguenot Pierre Loyseleur de Villiers[64]. La majorité des charges contre l'Inquisition s'appuieront ensuite sur ces sources.

L'Angleterre du XVIe siècle est à la fois protestante, en contact culturel et économique étroit avec la Hollande, et en lutte d'influence contre l'Espagne catholique. De plus, depuis 1533, elle baigne dans un anti-papisme officiel et la réconciliation avec Rome durant le bref règne de Marie Tudor (de 1553 à 1558), assortie de persécutions contre les protestants, ne fait que radicaliser le rejet du catholicisme sous le règne d’Élisabeth Ire. Dans ce contexte, le thème des crimes de l'Inquisition trouve un nouveau relais dans les milieux protestants et nationalistes anglais (Peters 1988, p. 139-144).

L'image de l'Inquisition

Au XVIIIe siècle, celui des Lumières, l'Inquisition devient un thème récurrent du discours anticlérical. Voltaire la prend pour cible constante[65]. Diderot et D'Alembert la prennent également pour cible dans leur Encyclopédie : dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, D'Alembert la critique sévèrement, sans la nommer, pour la condamnation de Galilée[66]. Le thème de cette nouvelle image n'est plus seulement la violence, mais la raison. L'Inquisition devient le symbole de l'obscurantisme, l'instrument par lequel l'Église catholique impose un dogme par la violence[67].

Au XIXe siècle, le thème des Lumières continue à vivre dans le discours anticlérical, et est de plus relayé par la vision que le romantisme a donnée du Moyen Âge. Ainsi, Jules Michelet publie en le Procès des Templiers, en La Sorcière ; Victor Hugo publie en un drame en quatre actes intitulé « Torquemada », et relate, dans Notre-Dame de Paris, le sort d'Esméralda. Quelques années plus tôt, en , le Don Carlos de Verdi, d'après Friedrich von Schiller, avait diffusé dans le public une image à la fois négative et emblématique avec le personnage du « Grande Inquisitore, cieco e nonagenario » (le « Grand Inquisiteur, aveugle et nonagénaire »). Ce thème, comme dans l'Histoire de l'Inquisition en France, développe l'image d'une Inquisition menée par des ecclésiastiques pervers ayant opprimé les populations à toutes les époques. Cette vision est reprise par l'école laïque[68].

Dans l'épopée des Pardaillan, un des succès de la littérature d'aventure du début du XXe siècle, l'Inquisition espagnole apparaît non seulement comme une juridiction spéciale, mais encore comme une organisation occulte autonome, plus puissante que le pape et disposant de son propre service de renseignement.

Au XXe siècle, l'Inquisition passe dans le vocabulaire courant, devenant un mot commun pour désigner un certain genre de persécution, hystérique, souvent collective et toujours spectaculaire. Le genre littéraire toujours actif se prolonge dans la bande dessinée, les jeux vidéo, faisant plus souvent référence aux stéréotypes de la légende noire de l'Inquisition que prétendant refléter une réalité plus nuancée sur la base des recherches historiques contemporaines[7].

À la fin du XXe siècle, deux œuvres occupent une place à part. Dans son roman Le Nom de la rose (1980), Umberto Eco choisit pour personnage principal un ancien inquisiteur, Guillaume de Baskerville, qui fait office de détective élucidant une série de meurtres. Un an plus tard, dans son film La Folle Histoire du monde (1981), Mel Brooks se met lui-même en scène dans un sketch parodique qui représente l'inquisition sous la forme d'une comédie musicale.

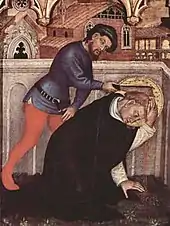

Inquisiteurs assassinés

Dans des mouvements de résistance à l'Inquisition, plusieurs inquisiteurs sont assassinés, notamment[69] :

- Conrad de Marbourg, premier inquisiteur allemand nommé en 1231, est tué en 1233[70] ;

- Pierre de Planedis, dominicain empoisonné en 1242[71] - [72] ;

- Guillaume Arnaud et ses compagnons tués par les « hérétiques » de Montségur en 1243 près d’Avignonet[73] - [71] ;

- Pierre d’Arcagno, notaire de l’Inquisition, tué à Milan, en 1245[69] ;

- Pierre de Vérone (dit saint Pierre Martyr) tué à Seveso en 1252[73] - [71] ;

- Pagano de Lecca, tué en Valteline, en 1277[74] - [75] - [76] ;

- Pierre de La Cadiretta, dominicain lapidé à la Seu d'Urgell au XIIIe siècle[71] ;

- Antoine Pavoni tué en 1374 près de Pignerol, en Italie[77] ;

- Pedro de Arbués, nommé en 1484 et tué en 1485 à Saragosse[78] ;

- Juan Lopez Cisneros, inquisiteur de Sicile, tué par Diego La Matina en 1657[79].

Chronologie de l'Inquisition

Lutte contre les hérésies dans l'Empire romain

- Ier siècle/IIe siècle : dans deux des épîtres pastorales écrites par des disciples de Paul de Tarse, apparaissent les premières divisions et querelles au sein des communautés chrétiennes primitives (Tit 3 :10, 1Tim 1 :20).

- IIe siècle : Irénée de Lyon rédige Réfutation de la prétendue gnose au nom menteur également appelé Contre les hérésies, qui est à la fois un manuel de vie chrétienne et informe sur les principales « déviances » de cette époque qui ne se nomment pas encore les hérésies.

- 287 : l'empereur Dioclétien décrète la mise à mort des manichéens, les chefs seront brûlés vifs. Ce précédent dans le droit impérial justifiera par la suite qu'on brûle les hérétiques[80].

- 313 : Constantin promulgue l'édit de Milan autorisant le christianisme dans l'Empire romain.

- 385 : l'évêque Priscillien, dont les thèses sont condamnées au synode de Saragosse en 380, est exécuté par l'empereur Magnus Maximus auprès duquel il avait fait recours à Trèves. Ce « meurtre » suscite à l'époque le scandale et la protestation de nombreux évêques parmi lesquels Ambroise de Milan et l'évêque de Rome Sirice.

- 407 : contre le donatisme, la loi romaine assimile l'hérésie à un crime de lèse-majesté. À la même époque, Augustin d'Hippone et Jean Chrysostome s'opposent à l'usage de la violence dans la lutte contre l'hérésie.

- 556 : exécution de manichéens à Ravenne par la justice de l'Empire.

Hérésies de l'an mille

- : expansion de l'hérésie manichéenne.

- : en France, Robert le Pieux fait condamner 13 hérétiques à être brûlés vifs.

- : concile de Latran II. Anathème contre les ennemis de la Foi. Les hérétiques doivent être punis.

- : arrangement de Vérone entre le pape et l'empereur : les hérétiques doivent être jugés par l'Église avant d'être remis au bras séculier.

- 1150 à 1200 : forte expansion de l'hérésie cathare. Répression de l'hérésie par la collaboration de l'autorité civile et de l'évêque du lieu (Flandres, France, etc.). Les hérétiques sont brûlés et leurs biens confisqués. Une trentaine d'hérétiques sont brûlés en Angleterre par Henri II (1166). À cette époque, Bernard de Clairvaux rappelle que la foi ne doit pas être imposée. À Cologne et Liège, à la même époque, la foule veut brûler des hérétiques cathares emprisonnés, contre l'avis de l'évêque, qui s'interpose.

- : IIIe concile du Latran ; anathème contre les cathares. Acceptation de principe de la croisade contre les albigeois, qui ne sera effectivement lancée que 30 ans plus tard. Interdiction est faite aux vaudois de prêcher.

Inquisition médiévale

- : le pape Innocent III assimile l'hérésie au crime de lèse-majesté défini dans le droit romain hérité de l'Antiquité dans la bulle Vergentis in senium[81].

- : vers cette époque : promulgation de lois punissant de mort les hérétiques par l'empereur Frédéric II (1220), par Louis VIII en France (1226), par Raymond V de Toulouse (1229), Pierre II d’Aragon (1226), etc. Le bûcher devient la sanction usuelle contre les hérétiques.

- : le pape Innocent III, dans sa bulle Si adversus vos, condamne ceux qui viennent à la défense des hérétiques, leur interdisant de fait le secours d'un avocat, voire de témoins à décharge.

- : le pape Innocent III fait prêcher la croisade contre les albigeois. Elle prendra fin par le traité de Paris (1229).

- : la décrétale Licet Heli permet d'appliquer la procédure inquisitoire contre les hérésies. Elle sera complétée par la décrétale Per tuas litteras.

- : IVe concile du Latran, qui reprend et met en ordre toutes les dispositions relatives à la procédure inquisitoriale. Les Juifs doivent porter des signes distinctifs.

- : constitution Excommunicamus condamnant l'hérésie, excommunie les hérétiques, et officialisant les ordonnances du pouvoir temporel : la prison à vie pour les repentants, le bûcher pour les hérétiques récalcitrants.

- À partir de 1231 : les premiers inquisiteurs sont désignés et missionnés par le Saint-Siège, qui fait des choix pour le moins malheureux. Le premier des inquisiteurs, Conrad de Marbourg, nommé en 1231, sera assassiné en 1233. En 1235, Robert le Bougre est nommé inquisiteur de France. L'Inquisition est confiée aux dominicains, mais cette fondation a lieu après la mort de leur fondateur, opposé à toute forme d'action autre que la prédication et la persuasion verbale.

- : suivant l'avis de son confesseur Raymond de Peñafort, Jacques Ier d'Aragon demande l'instauration d'une Inquisition en Aragon.

- : bulle Ille humani generis : la compétence contre les hérésies est retirée aux tribunaux ecclésiastiques quand un tribunal d'Inquisition existe.

- : les tribunaux d'Inquisition sont installés à Toulouse et Carcassonne. Ils sont confiés aux dominicains.

- : Raymond VII de Toulouse obtient la suspension de l'Inquisition dans ses États.

- : à Carcassonne, répression particulièrement musclée par Ferrier, surnommé le marteau des hérétiques. Ce surnom sera plus tard donné à Torquemada et Antoine de Padoue.

- : en Champagne, Robert le Bougre fait brûler 180 personnes au mont Aimé, jugées en à peine une semaine.

- : premier manuel de l'Inquisition, élaboré par Raymond de Peñafort.

- : deux inquisiteurs, Guillaume Arnaud et Étienne de Saint-Thibéry, sont assassinés à Avignonet.

- : fin de l'hérésie à Montpellier, le tribunal de l'Inquisition y est supprimé.

- : Innocent IV veut suivre de près et intervient dans le fonctionnement des tribunaux d'Inquisition, ce qui cause des frictions (voir Inquisition médiévale).

- : sans passer par le tribunal de l'Inquisition, Raymond VII de Toulouse fait brûler quatre-vingts hérétiques en sa présence, sans leur permettre de se rétracter.

- : l'Inquisition (inquisitio hereticæ pravitatis) est en place et fonctionne dans toute l'Europe occidentale.

- : Pierre de Vérone, qui sera surnommé « Pierre Martyr », est assassiné en Italie. Il est canonisé un an plus tard.

- : Innocent IV promulgue la bulle Ad extirpanda autorisant l'usage de la question dans les enquêtes de l'Inquisition. Cette autorisation est confirmée en (Alexandre IV) et (Clément IV), date à laquelle les inquisiteurs sont finalement autorisés à assister à la question.

- : Innocent IV renouvelle l'interdiction faite aux autorités civiles d'emprisonner ou de brûler les hérétiques sans l'avis de l'évêque du lieu, interdiction violée souvent rappelée par la suite.

- : Innocent IV prescrit l'usage des boni viri.

- : les dominicains s'établissent à Toulouse.

- : le témoignage des hérétiques et apostats est officiellement admis devant les tribunaux de l'Inquisition.

- : Thomas d'Aquin dans la Somme théologique considère que la peine de mort peut être légitimement employée pour assurer la conservation de l’ordre social[82], y compris contre les hérésies.

- : deux cents cathares sont brûlés à Vérone.

- : plainte du consul de Carcassonne au roi de France sur la cruauté des inquisiteurs du lieu.

- : procès et éradication des Guillelmites à Milan.

- : Philippe IV le Bel prend prétexte des excès de l'Inquisition pour reprendre la main sur le fonctionnement de ces tribunaux.

- : Clément V ordonne une enquête sur le fonctionnement de l'Inquisition dans le Sud de la France.

- : les premiers templiers sont brûlés sur ordre de Philippe le Bel.

- : Bernard Gui est nommé inquisiteur de Toulouse.

- : Marguerite Porete, dite Marguerite des Prés est brûlée pour hérésie, femme de lettres, mystique et chrétienne du courant des béguines, née vers , brûlée avec son livre Le Miroir des âmes simples et anéanties…

.jpg.webp)

- -, le concile de Vienne, est convoqué par le pape Clément V, pour statuer de l'ordre du Temple.

- : les constitutions Multorum querela et Nolentes sont promulguées lors du concile de Vienne, exigeant le contrôle de l'évêque du lieu pour tous les actes importants de la procédure de l'Inquisition.

- : les maîtres templiers sont brûlés pour hérésie, sodomie, etc.

- - : années terribles pour les spirituels et les béguins, considérés comme hérétiques, ceux-ci sont poursuivis, jugés et nombre d'entre eux sont livrés au bûcher.

- : le dernier dignitaire cathare, Guillaume Bélibaste, est brûlé à Villerouge-Termenès, par l'Inquisition de Carcassonne.

- : Jean de Beaune, inquisiteur de Carcassonne.

- : l'archevêque de Cologne intente un procès en Inquisition contre le théologien dominicain Jean Eckhart.

- : dernier hérétique brûlé à Carcassonne.

- : la fonction d'inquisiteur devient progressivement un titre accessoire ou honoraire.

- : Jean Hus est brûlé pour hérésie.

XVe siècle et Inquisition espagnole

- : Isabelle la Catholique obtient du pape Sixte IV la bulle créant l'Inquisition espagnole, qui commence à fonctionner en 1480, les inquisiteurs étant nommés par les souverains.

- : organisation des premiers autodafés.

- : dans un bref du , Sixte IV condamne les excès de l'Inquisition espagnole.

- : Torquemada est nommé par le pape grand inquisiteur d'Espagne. Il publie son code de l'inquisiteur en 1484. Sa rigueur suscite de nombreuses protestations et l'intervention de Sixte IV.

- : Innocent VIII promulgue la bulle Summis desiderantes affectibus autorisant l'Inquisition à agir en matière de sorcellerie.

- : parution du Marteau des sorcières (Malleus maleficarum) des inquisiteurs Henri Institoris et Jacques Sprenger et début de la chasse aux sorcières.

- : décret d'expulsion des Juifs d'Espagne (décret de l'Alhambra, resté officiellement en vigueur jusqu'en 1967).

XVIe et XVIIe siècles, réforme et Renaissance

- - : Ve concile du Latran. Les livres imprimés doivent être soumis à l'avis de l'Église (voir 1559).

- : organisation d'une Inquisition moderne aux Pays-Bas.

- : premiers martyrs de la réforme aux Pays-Bas.

- : l'Inquisition espagnole commence à poursuivre les illuministes et se défie des mystiques. Les mystiques espagnols seront souvent inquiétés par l'Inquisition : c'est le cas de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix, futurs docteurs de l'Église.

- : l'Inquisition est établie au Portugal par autorisation du pape Clément VII.

- : création à Rome par Paul III de la Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle, cour d'appel pour les jugements concernant les hérésies et la foi, et tribunal des causes réservées au pape. Elle est à l'origine de l'Inquisition romaine.

- : le théologien réformateur Heinrich Bullinger déclare à Genève que l'hérésie peut être punie de la peine de mort, comme le meurtre ou la trahison.

- : l'antitrinitariste Michel Servet, poursuivi par l'inquisition espagnole, est capturé et exécuté par le consistoire protestant de Genève.

- : création de l’Index par le Saint-Office de Rome. Le premier index espagnol, dit de Valdés, est publié quelques mois plus tard : il incorpore de nouvelles œuvres, en particulier en langue romane : sur 670 ouvrages interdits, 170 sont en langue vulgaire.

- : crise protestante en Castille : l'Inquisition anéantit brutalement des groupuscules hétérodoxes en Espagne (1559-1563).

- : publication de The Book of Martyrs de John Foxe, un martyrologe protestant qui donnera une consistance durable aux représentations anticatholiques en Grande-Bretagne (bûchers, tortures, etc.).

- : début de la guerre de Quatre-Vingts Ans aux Pays-Bas espagnols, en partie motivée par la crainte de voir s'établir dans les Flandres une Inquisition de type espagnol.

- 1569 : fondation du tribunal de l'Inquisition à Lima au Pérou[83].

- 1571 : fondation du tribunal de l'Inquisition à Mexico.

- : l'Inquisition romaine condamne le dominicain Giordano Bruno à être brûlé vif.

- : Raymond de Peñafort est canonisé.

- : dans son fameux roman, Miguel de Cervantes met en scène un Don Quichotte poursuivi par l'Inquisition (et l'Inquisition espagnole ne l'inquiète pas particulièrement).

- 1609 : fondation du tribunal de l'Inquisition à Carthagène des Indes (actuelle Colombie)

- : les idées de Copernic sont condamnées par le Saint-Office, Galilée doit cesser d'enseigner ses thèses.

- : condamnation des thèses de Galilée, qui se voit assigné à résidence.

XVIIIe et XIXe siècles

- : fondation de la Grande Loge d'Angleterre, début de la franc-maçonnerie moderne.

- : Voltaire dénonce les excès de l'Inquisition dans Candide.

- : dernière exécution par le feu : María de los Dolores López condamnée au bûcher le à Séville.

- : le roi d'Espagne Joseph Bonaparte abolit l'Inquisition d'Espagne.

- : abolition du tribunal de l'Inquisition de Carthagène des Indes lors de l'indépendance (rétabli de 1816 à 1821)[84].

- : abolition du tribunal de l'Inquisition de Mexico lors de l'indépendance (rétabli de 1813 à 1820).

- : abolition par décret de l'Inquisition par les Cortes de Cadix.

- : abolition du tribunal de l'Inquisition de Lima par le vice-roi José Fernando de Abascal y Sousa[83]. Rétabli en 1814, il sera définitivenement aboli en 1820.

- : l'Inquisition est rétablie en Espagne par Ferdinand VII.

- : publication des Lettres à un gentilhomme russe sur l'Inquisition espagnole par le comte Joseph de Maistre.

- : Llorente publie l’Histoire critique de l'Inquisition en Espagne.

- : l'Inquisition espagnole est supprimée de fait par la révolution espagnole, mais reste inscrite dans les textes[85].

- : fin de l'inquisition portugaise[86].

- : à la restauration, Ferdinand VII ne remet pas en vigueur l'Inquisition.

- : publication d'Histoire de l'Inquisition en France, qui s'avérera être un document purement fantaisiste[87].

- : Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris.

- : l'Inquisition espagnole est définitivement abolie.

- : Jules Michelet publie Le Procès des Templiers.

- : Michelet publie La Sorcière.

- : Dostoïevski présente « le grand inquisiteur » dans Les Frères Karamazov.

- : Victor Hugo publie Torquemada, drame en quatre actes.

Période contemporaine

- : la congrégation du Saint-Office est remplacée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, compétente pour ce qui touche aux points de doctrine et aux mœurs.

- : dissolution de l'Index.

- : le cardinal Ratzinger est nommé à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

- : sous la présidence du cardinal Ratzinger, repentance de l'Église catholique qui reconnaît ses erreurs dans l'affaire Galilée.

- : pour la préparation du jubilé de l'an 2000, dans la lettre apostolique Tertio millennio adveniente, Jean-Paul II souhaite que « l'Église prenne en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses enfants, dans le souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de son Évangile, présentant au monde, non point le témoignage d'une vie inspirée par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façons de penser et d'agir qui étaient de véritables formes de contre-témoignage et de scandale » ; l'Inquisition n'est pas encore mentionnée explicitement[88].

- : le pape Jean-Paul II décide d'ouvrir les archives concernant l'Inquisition et l'Index dans les Archives secrètes du Vatican[89].

- : le Vatican lance les premiers travaux de recherche sur l'Inquisition ; un Symposium international est organisé sur l'Inquisition (29-)[90].

- : sous la présidence du cardinal Ratzinger, repentance officielle de l'Église catholique contre les excès de l'Inquisition.

- : premiers résultats de l'étude menée par le Vatican sur l'Inquisition et réactions[51].

Notes et références

- Joseph Lavallée, Inquisitions religieuses d’Italie d’Espagne et de Portugal : depuis leur origine jusqu’à la conquête de l’Espagne, t. Ier, Paris, Richomme, Capelle et Renand, , 405 p. (lire en ligne), p. 395.

- Joseph Pérez, Brève histoire de l'Inquisition en Espagne, Fayard, coll. « Le Cours de l'histoire », , 198 p. (ISBN 978-2-213-65943-5, lire en ligne).

- « bwi », sur catho.org (consulté le )

- Lonely Planet, Espagne du Centre 1 : Castille-Léon, Paris, Place Des Éditeurs, , 162 p. (ISBN 978-2-8161-3963-1, lire en ligne), p. 46.

- Motu proprio Integræ servandæ Integræ servandæ du , Présentation de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur le site du Vatican.

- Régine Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Âge, Seuil, p. 111 et 113.

- Régine Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Âge, Éditions du Seuil, , 158 p. (ISBN 978-2-02-005074-6), p. 103. Le chapitre « L'index accusateur » est entièrement consacré à une mise au point sur l'image de l'Inquisition dans la société contemporaine.

- Jacques Chiffoleau, « Note sur la bulle Vergentis in senium, la lutte contre les hérétiques du Midi et la construction des majestés temporelles », dans Innocent III et le Midi (Cahiers de Fanjeaux, 50) Toulouse, Privat, 2015, p. 89-144. Texte latin et traduction de Vergentis in senium dans Patrick Gilli et Julien Théry, Le gouvernement pontifical et l’Italie des villes au temps de la théocratie (fin-XIIe-mi-XIVe s.), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2010, p. 553-561, chapitre 11, disponible en ligne.

- Jean Delumeau, Un chemin d'histoire : Chrétienté et christianisation, Fayard, 1981, p. 87.

- Raphaël Carrasco, L'Espagne classique : 1474 - 1814, Hachette Éducation, 2006 (3e édition), p. 27.

- Crime et châtiment au Moyen Âge, Éditions du Seuil, p. 121.

- Raphaël Carrasco et Anita Gonzalez, « L’Inquisition après les Rois Catholiques : crise et résurrection (1517-1561) », dans Aux premiers temps de l’Inquisition espagnole (1478-1561), Presses universitaires de la Méditerranée, coll. « Voix des Suds », (ISBN 978-2-36781-085-0, lire en ligne), p. 51–132

- D'autres manuels antérieurs existent aussi selon Laurent Albaret, L'inquisition rempart de la foi ?, p. 56.

- Nicolas Eymerich.

- Encyclopædia Universalis, article sur la torture.

- En particulier, au XIIIe siècle en général selon Laurent Albaret (L'Inquisition rempart de la foi ?, p. 51).

- Henry Charles Lea, A History of the Inquisition of the Middle Ages Volume 3, Cosimo ed., 2005, page 312 : « (…) In 1310, Clement sent to Aragon, as elsewhere, special papal inquisitors to conduct the trials. They were met by the same difficulties as in England: in Aragon, torture was not recognized by the law, and in 1325 we find the Cortes protesting against its use and against the inquisitorial process as infractions of the recognized liberties of the land (…) » ».

- Bennassar 1979, p. 106-107 : « il n'existe aucune raison pour imaginer que, dans la foule des juges, civils ou ecclésiastiques, le monopole du sadisme ait été dévolu à quelques inquisiteurs ».

- Bennassar 1979, chapitre « La pédagogie de la peur », section « Les mauvaises raisons : la torture », p. 117.

- Bennassar 1979, chapitre « La pédagogie de la peur », section « Les mauvaises raisons : la torture », p. 111.

- Voir le Manuel des Inquisiteurs rapporté page 29 dans The Spanish Inquisition, Joseph Perez, Yale University, 2005.

- Voir page 171 dans The Spanish Inquisition, Joseph Perez, Yale University, 2005.

- Bartolomé Bennassar, L'inquisition espagnole XVe – XIXe siècle (La pédagogie de la peur - les mauvaises raisons : la torture), p. 110.

- Extraits (page 198) de Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes : étude historique, Jules Loiseleur, Hachette, 1863 : « La première se donnait en liant à l’aide d’une corde les bras du prévenu renversés par derrière. On lui attachait aux pieds de lourdes pierres, on l’enlevait en l’air au moyen d’une poulie et on le laissait ensuite brusquement retomber presque jusqu’à terre de façon que la secousse disloquât les jointures. Cette torture durait une heure et quelquefois davantage. Pour la torture de l’eau, les bourreaux couchaient la victime sur un chevalet, espèce de banc creux qui se refermait sur elle et la comprimait autant qu’on le voulait. Les reins portaient sur un bâton transversal et l’épine dorsale n’avait pas d’autre appui. Le questionnaire, comprimant le nez du patient couché dans cette horrible position, lui versait lentement dans la bouche une quantité déterminée d’eau. Il paraît qu’il avait soin préliminairement d’introduire dans la gorge un linge fin et mouillé dont l’extrémité recouvrait les narines afin que l’eau filtrât avec plus de lenteur. C’est du moins ce qu’affirme Llorente, qu’il ne faut pas toujours croire sans examen ; mais ici son témoignage est confirmé par Damhoudère qui nous apprend qu’on usait de ce procédé dans certaines parties des Flandres. La torture du feu n’était pas moins cruelle. L’accusé les mains liées était couché sur le dos. Ses pieds préalablement frottés d’huile ou de lard étaient passés dans une sorte d’entrave en bois qui les tenait suspendus au-dessus d’un réchaud ardent. » Voir aussi page 207 de L’Histoire de l’Inquisition et de son origine, Abbé Jacques Marsollier, 1693.

- Bartolomé Bennassar, L'inquisition espagnole XVe – XIXe siècle(La pédagogie de la peur - les mauvaises raisons : la torture), p. 117.

- Laurent Albaret, L'Inquisition rempart de la foi ?.

- Martin-Bagnaudez 1992, p. 42.

- Voir Directorium inquisitorum, Nicolas Eymerich, 1376, traduit en français sous le titre Le manuel des inquisiteurs par Louis Sala-Molins, 1973.

- Voir page 63 dans Manual de los Inquisidores (traduction de Directorium inquisitorum, Nicolas Eymerich), Ed. Alfonso, Buenos Aires, 1972.

- Voir page 147 dans The spanish inquisition, Joseph Perez, Yale University, 2005.

- Voir entre autres les pages 65-87 dans Inquisition: the reign of fear, Toby Green, Macmillan, 2007 où sont relatés de nombreux faits (Cordoue, Mexico, Canaries, Carthagène…)

- Voir pages 238 dans Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain, Norman Roth, University of Wisconsin, 2003.

- Jean Dumont, L'Église au risque de l'histoire, Éditions de Paris, 1984, lire en ligne, p. 300-303.

- Laurent Albaret, L'inquisition rempart de la foi ?, p. 51.

- Bartolomé Bennassar, L'inquisition espagnole XVe – XIXe siècle (La pédagogie de la peur - les vraies raisons : la mémoire de l'infamie), p. 131.

- Interdiction de certaines professions comme le commerce, le courtage en foire, la boucherie…

- Bartolomé Bennassar, L'Inquisition espagnole XVe – XIXe siècle (La pédagogie de la peur - les vraies raisons : la mémoire de l'infamie), p. 133.

- Laurent Albaret, L'inquisition rempart de la foi ?, p. 103.

- Étienne-Léon de La Mothe-Langon (célèbre faussaire en histoire), Histoire de l'inquisition en France, p. 87.

- (en) Denzinger, « Tolérance à l'égard de ceux dont la foi est autre » [772-773], sur catho.org (consulté le ).

- (en) « Auto-da-fé | public ceremony », Encyclopaedia Britannica, non daté (lire en ligne, consulté le )

- S'y ajoutent ou détaillent les renégats (« vieux-chrétiens » ayant renié plus ou moins volontairement leur foi catholique, notamment ceux pris par des pirates barbaresques), d'esclaves ou captifs obligés de passer d'une religion à l'autre ; les bouchers degüella a la morisca (égorgeurs à la musulmane, majoritairement « vieux-chrétiens »sacrifiant les bêtes selon la demande de leurs clients) ; les sorcières brugeria capables de voler la nuit et se transformer en animaux et les sorciers et sorcières hechiceria usant d'artifices magiques ou divinatoires, astrologues... A. Gonzalez-Raymond, op. cit. p. 25 ?, 45 et suiv.

- En , environ 200 cathares sont brûlés à Montségur.

- En 1278, 200 cathares sont brûlés à Vérone.

- Le , 183 accusés sont brûlés à Bergères-lès-Vertus lors d'une inquisition menée par Robert le Bougre.

- Jules Michelet, dans La Sorcière (1862) estime que l'inquisition espagnole a conduit à la mort plusieurs millions de victimes.

- On brûlait l'effigie des personnes condamnées au bûcher qui avaient échappé à l'exécution, soit parce qu'ils étaient morts avant la condamnation, soit parce qu'ils avaient réussi à s'échapper.

- Bennassar, dans L'Inquisition espagnole, chap. I, p. 15-16, indique qu'Henry-Charles Lea « n'éprouvait aucune sympathie pour le Saint-Office », mais que la conclusion de son History of the Inquisition in Spain (1906-1907), qui « reste, en dépit de [son ancienneté], l'ouvrage le plus documenté sur le sujet », est que « Llorente exagère énormément » (tome IV, livre IX, chap. 2, p. 516-525). De même, Henry Kamen, dans The Spanish Inquisition: A Historical Revision, écrit : « Llorente came up with the incredible figures of 31,912 relaxations in person, 17,659 relaxations in effigy, and 291,450 penitents, a grand total of 341,021 victims. All the historical evidence has shown this greatly exaggerated figure to be without any foundation » (p. 280-281 de l'édition de 1965).

- Lea 1906-1907, tome IV, livre IX, chapitre 2, page 517 : « There is no question that the number of these has been greatly exaggerated in popular belief, an exaggeration to which Llorente has largely contributed by his absurd method of computation… ». De même, Gérard Dufour, spécialiste reconnu de Llorente, écrit dans l'article Juan Antonio Llorente, de servidor a crítico de la Inquisición (Historia 16, no 83, 1983, (ISSN 0210-6353)) : « Lo que interesaba en la Historia crítica no era tanto lo que decía Llorente como lo que permitía decir contra los ultrarrealistas de otra sociedad secreta, muy temida por los liberales franceses: Congrégation. Creyendo hacer una obra histórica, Llorente había hecho obra política ».

- Guy Bedouelle, « L'inquisition, légende et châtiment », dans Le Vif l'Express no 3259, décembre 2013, p. 88.

- (en) Voir l'article « Vatican looks back at Inquisition », Frances d'Emilio, Associated Press (reporté par CBS News), 6 juin 2004.

- Dossier « Inquisition et intégrisme », Historia spécial, no 47, mai-juin 1997.

- Patrick Henriet (Maître de conférence d'histoire médiévale à l'Université Paris IV Sorbonne) dans Histoire de la papauté, sous la direction d'Yves-Marie Hilaire, Le contrôle du monde chrétien, coll. Histoire, Points Seuil, 2003, p. 225-226.

- Bartolomé Bennassar, L'inquisition espagnole XVe – XIXe siècle (les quatre temps) p. 35, p. 39.

- Jean Dumont, L'Église au risque de l'Histoire, Édition de Paris, p. 307, 1984.