Candide

Candide ou l'Optimisme est un conte philosophique de Voltaire paru à Genève en . Il a été réédité vingt fois du vivant de l’auteur[n 1], ce qui en fait l'un des plus grands succès littéraires francophones. Seulement un mois après sa parution, six mille exemplaires avaient été vendus, nombre considérable pour l'époque[1].

| Candide ou l’Optimisme | |

Édition princeps − « M. le Docteur Ralph » est un des nombreux pseudonymes de Voltaire. | |

| Auteur | Voltaire |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Conte philosophique |

| Éditeur | Gabriel Cramer |

| Lieu de parution | Genève |

| Date de parution | 1759 |

| ISBN | 978-2-01-169169-9 |

| Série | Multiples |

Prétendument traduit d'un ouvrage du Docteur Ralph (qui, en réalité, n'est que le pseudonyme utilisé par Voltaire), avec les « additions qu'on a trouvées dans la poche du docteur »[2], cette œuvre, ironique dès les premières lignes, ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, qui ne pouvait qu'être du parti des philosophes.

Candide est également un récit de formation, récit d'un voyage qui transformera son héros éponyme en philosophe, un Télémaque d'un genre nouveau.

Contextes

Contexte philosophique

Ce texte pose un problème philosophique par le truchement de la fiction. Dans cette optique, il s'inscrit dans un débat important du XVIIIe siècle à propos du fatalisme et de l'existence du Mal. Voltaire est farouchement opposé aux idées du philosophe Leibniz au sujet de Dieu, de son « principe de raison suffisante » et son idée d'« harmonie préétablie ». Il est d'autant plus véhément que sa maîtresse, pour laquelle il éprouvait beaucoup d'admiration, Émilie du Châtelet (morte dix ans plus tôt, en 1749), était une adepte convaincue de Leibniz[3].

Pour lui, si Dieu est parfait, le monde ne peut pas l'être, mais Dieu l'a créé le meilleur possible. Le mal existe ponctuellement, mais il est compensé ailleurs par un bien infiniment grand[4]. De plus, selon Leibniz, rien n'arrive sans qu'il n'y ait à cela une cause nécessaire[5]. Cette croyance est ce que l'on appelle l'optimisme leibnizien.

Voltaire voit dans cette philosophie un encouragement au fatalisme. Il oppose à cet optimisme qu'il juge béat, une vision lucide sur le monde et ses imperfections et il affiche, notamment dans ses lettres philosophiques[6] une forte confiance en l'homme, qui est capable d'améliorer sa condition. C'est le sens de la conclusion de Candide : « Il faut cultiver notre jardin »[7].

Dans Candide ou l'Optimisme, il s'attaque frontalement à l'optimisme de Leibniz. Sa critique s'exprime de plusieurs façons. D'un côté, les aventures malheureuses du héros s'accumulent au-delà de ce qui semble possible. Cette exagération invraisemblable veut démontrer toute l'absurdité de la thèse du meilleur des mondes possibles. D'un autre côté, chaque moment de bonheur semble être invariablement accompagné des pires malheurs. On peut ici penser à Pangloss qui connait l'amour physique auprès de Paquette, mais qui est vite rattrapé par un destin tragique. Finalement, à travers le personnage de Pangloss, défenseur convaincu de cette philosophie, Voltaire simplifie et critique fortement certaines idées de Leibniz. Par exemple, la critique est manifeste lorsque Pangloss affirme, au chapitre 4, que « les malheurs particuliers font le bien général ; de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. ». Au chapitre 28, Leibniz est même directement mentionné par le personnage du philosophe, il n'y a donc aucune équivoque possible[1].

Il est intéressant de noter que, plus tôt dans sa vie, Voltaire a adhéré à cette philosophie de l'optimisme. En effet, dans les Éléments de la philosophie de Newton (1738), Voltaire affirme que : « ce qui est mauvais par rapport à vous est bon dans l'arrangement général »[1].

Contexte politique

Lors de la parution de l’œuvre, Voltaire vit dans sa propriété des Délices à Genève, véritable « palais d’un philosophe avec les jardins d’Épicure »[8]. Deux événements l’ont récemment bouleversé : le tremblement de terre de Lisbonne du et le début de la guerre de Sept Ans (1756) qui lui inspirent cette réflexion : « Presque toute l’histoire est une suite d’atrocités inutiles » (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1756).

Ayant envoyé son Poème sur le désastre de Lisbonne à Jean-Jacques Rousseau, celui-ci lui répond par une lettre dans laquelle il cherche à justifier la divine providence, dont Voltaire doute fortement après ces évènements. Il prétend, dans le neuvième livre de ses Confessions, que le roman philosophique Candide serait la réponse à cette lettre, réponse que Voltaire avait promise, tout en l’ajournant[9].

L’année précédant la publication de cet ouvrage, l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, à laquelle participait Voltaire, connaît un coup d’arrêt par le retrait du privilège royal et la condamnation prononcée par le Parlement de Paris. Voltaire aurait donc trouvé, avec Candide, un moyen de continuer à transmettre les idées des Lumières. But d’ailleurs amplement atteint, vu le succès de ce livre qui, au lieu de ne toucher qu’une élite fortunée et cultivée comme le faisait l’Encyclopédie, a touché presque tous les lettrés.

Depuis sa retraite genevoise, Voltaire parcourt la planète en imagination. Peu à peu, il dessine certains axes dans un espace symbolique : Berlin et l’Allemagne au Nord ; le Pérou à l’Ouest, Venise au Sud, Constantinople à l’Est. Ce seront les lieux principaux du conte, les grandes étapes du voyage initiatique de Candide. Il reste à les relier. L’Allemagne, par exemple, évoque la Turquie par un même despotisme politique et elle entretient des liens avec l’Amérique du Sud par les jésuites allemands qui font la guerre au Paraguay. Les étapes majeures désormais fixées, les personnages peuvent prendre la route. Reste bien sûr à créer Candide…

Certains critiques[10] ont vu dans ce personnage l’incarnation de la naïveté de l’auteur lui-même. Le baron, au nom imprononçable, entiché de ses quartiers de noblesse, qui va exclure Candide du « jardin d’Eden » symboliserait la noblesse allemande tandis que le « roi des Bulgares » serait Frédéric II qui, en , s’est couvert de gloire dans la victoire de Rossbach . Voltaire, qui croyait à la défaite de son ancien protecteur, prend alors conscience de sa naïveté. Le conte serait donc une revanche sur l’humiliation infligée par Frédéric II, à la suite de la brouille qui a fâché le philosophe avec le roi de Prusse en 1753. Traiter Frédéric II de « roi des Bulgares » est une façon indirecte de rappeler son orientation sexuelle, le terme de « bougre » (lui-même dérivé de « bulgare ») signifiant « homosexuel » au XVIIIe siècle. Voici un extrait d’une lettre de Voltaire à Madame Denis où le philosophe, invité à Berlin, même s'il croyait à la possibilité de voir réaliser un despotisme éclairé, exprime déjà sa défiance à l'égard du pouvoir royal :

« Je vais me faire, pour mon instruction, un petit dictionnaire à l’usage des rois. Mon cher ami veut dire vous m’êtes plus qu’indifférent. Entendez par je vous rendrai heureux, je vous souffrirai tant que j’aurai besoin de vous. Soupez avec moi ce soir signifie je me moquerai de vous ce soir. Le dictionnaire peut être long ; c’est un article à mettre dans l’Encyclopédie. »

— Voltaire, Berlin,

Personnages

Candide

Enfant supposé de la sœur de monsieur le baron de Thunder-ten-tronckh[11], c'est le personnage principal du livre. La citation qui fait allusion à sa bâtardise se situe au chapitre premier de l'ouvrage : « Les anciens domestiques soupçonnaient que [Candide] était fils de la sœur de Monsieur le Baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps »[12] - [n 2].

On perçoit immédiatement, dans la fin du premier paragraphe de l'œuvre, le sarcasme moquant le conservatisme social de la noblesse arrogante, certes tel que Molière un siècle plus tôt le pratiquait aux dépens de la petite aristocratie provinciale[n 3], mais surtout annonçant le Figaro de Beaumarchais : « Si le Ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince »[13].

Voltaire nous donne une brève description du personnage : « Sa physionomie annonçait son âme » (chap. I). Candide est représenté principalement sous forme d'un caractère qu'il incarne. Ce caractère fait de lui l'homme qu'il est jusqu'à lui donner son nom : « Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple : c'est je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide » (chap. I)[14].

L'onomastique, en matière d'interprétation des textes voltairiens, se révèle souvent féconde[n 4]. Le mot « candide » vient du latin « candidus » qui signifie « blanc » et a pour second sens « de bonne foi, avec candeur, simplement »[15]. Le choix d'un tel nom indiquerait l’innocence du héros, voire sa naïveté. Cire vierge sur laquelle on marque en apparence tout, il s'étonnera de ce qu'il observera au fil de ses tribulations, à la façon apparemment enfantine de Socrate dans les dialogues platoniciens, personnifiant ainsi l'ironie selon l'étymologie du mot, « εἰρωνεία » (eirôneía) : « ignorance feinte »[16].

Pour créer son personnage, Voltaire semble avoir puisé dans plusieurs sources. Certaines des aventures vécues par Candide sont des transpositions de mésaventures arrivées à Voltaire, ce qui conduit certains auteurs comme Frédéric Deloffre[17] ou Roland Barthes[18] à y voir une incarnation de la naïveté de l'auteur. Mais il est également possible que Voltaire se soit inspiré d'un jeune homme, M. Patu, rencontré plusieurs fois dont la première visite correspond au tremblement de terre de Lisbonne, auquel Voltaire s'était attaché et qu'il décrit comme aimant tous les arts et d'« âme candide »[19].

Cunégonde

Cunégonde est la fille du baron Thunder-ten-tronckh, cousine et amoureuse de Candide. Elle est peut-être imaginée à partir de deux maîtresses de Voltaire : sa nièce Mme Denis et la scientifique Émilie du Châtelet[20] - [21]. Mais on y trouve aussi quelques traits caractéristiques de Charlotte Sophie Bentinck qui le reçoit au château de Bückeburg[19].

Pangloss

Grand philosophe et professeur de métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie[22], c'est le précepteur de Candide et de Cunégonde. Satire du philosophe polymathe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz, il est peut-être imaginé à partir de la duchesse de Saxe-Gotha, Louise-Dorothée de Saxe-Meiningen, une leibnizienne avec qui Voltaire a beaucoup correspondu et dont il a raillé l'optimisme obstiné malgré les horreurs dont elle était témoin[23]. Il est le modèle de Candide durant la première partie du livre. C'est à la fin du livre que Candide s'attaquera à lui en « cultivant son jardin » (phrase emblématique des Lumières). Pangloss enseigne la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il est le représentant de la philosophie de l'optimisme. Le terme « Nigologie » nous amène déjà à penser que Pangloss est un nigaud. Cette philosophie semble absurde. À travers ce personnage, Voltaire se moque de la science. Sa philosophie, qui peut se résumer à une phrase : « Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles », est une satire de celle de Leibniz, qui ne saurait se résumer de la sorte. Beaucoup des sujets religieux et philosophiques débattus par Pangloss se retrouvent dans des comptes-rendus de conversations entre Voltaire et le haut-précepteur au château de Bückeburg Johann Heinrich Meister (de)[19].

La perfection de l'adaptation des décors des écoinçons (en réalité des pendentifs[24]) de la Basilique Saint-Marc de Venise à leur configuration architecturale a servi en 1978 d'argument par l'absurde à Stephen J. Gould et Richard C. Lewontin pour critiquer dans un article resté célèbre[25] l'école de pensée adaptationniste, qui prévalait à l'époque en biologie de l'évolution, au titre du « paradigme panglossien » qu'elle véhicule.

Martin

Compagnon de voyage de Candide, qui se dit manichéen, Martin apparaît au chapitre XIX[26]. Ce philosophe est l’opposé de Pangloss, il est plutôt pessimiste[27]. Il professe que l'Homme est né pour souffrir, travailler sans raisonner. Ce personnage est créé pour donner à Candide une philosophie totalement différente de celle de Pangloss. Martin se dit manichéen. Le manichéisme renvoie à une vision du monde dans laquelle le bien et le mal sont clairement définis. Pour Martin, le mal l'emporte toujours, c'est ainsi que s'exprime son pessimisme. Côtoyer Martin permet à Candide de remettre en question les idées optimistes de Pangloss. Contrairement à ce dernier, Martin est ouvert au débat philosophique. Ceci permet à Candide de créer sa propre philosophie qui prend en compte un savoir et une vision du monde plus étendue. Certains critiques pensent que Martin est traité avec sympathie, ce qui signifierait que la philosophie idéale de Candide est pessimiste, ce que d’autres contestent en citant la description négative de Voltaire des principes de Martin et la fin de l’histoire où Martin devient passif.

Autres personnages

- Cacambo, valet de Candide, qui, comme plusieurs personnages du conte, est victime de multiples malheurs. Il préfère l'action au raisonnement.

- La vieille, bienfaitrice de Cunégonde, évocation des marraines des contes traditionnels. Elle est pessimiste comme Martin ayant eu un très douloureux passé (violée, une fesse coupée…). Elle est en désaccord avec la vision optimiste de Candide et contribuera à sa « rééducation » de la vision du monde. La vieille apparaît à la fin du chapitre VI. Son rôle est développé aux chapitres VII, XI et XII, ces deux derniers lui étant consacrés en entier : ils relatent son histoire. Ce personnage, outre qu'il contribue, comme plusieurs autres, à constituer un démenti aux élucubrations de Pangloss, occupe une autre fonction : la vieille dépeint par avance ce que sera Cunégonde une fois atteint le troisième âge. Voltaire lui a attribué une naissance noble et une vie aventureuse. Cunégonde, dont Candide demeurera si longtemps l'amoureux transi, est une « vieille-en-devenir ».

- Le baron Thunder-ten-tronckh, un gentilhomme campagnard westphalien[14]. Thunder signifie « tonnerre » en anglais, l'allitération en [t] ridiculise ce personnage.

- La baronne Thunder-ten-tronckh, sa femme, très considérée pour les « trois cent cinquante livres » (environ 170 kg) qu’elle pèse[22].

- Le fils du baron Thunder-ten-tronckh, jésuite entiché de sa noblesse.

- Paquette, femme de chambre de la baronne Thunder-ten-tronckh et bénéficiaire accessoire des « leçons de physique expérimentale » du savant Dr Pangloss.

- Jacques l’anabaptiste, bienfaiteur hollandais de Candide et de Pangloss au début du conte jusqu’à sa noyade après avoir sauvé un autre homme.

- Vanderdendur, négociant escroc.

- Pococurante, ce seigneur est très riche, mais ne s’intéresse plus à rien (de l'italien « poco » : « peu » ; « curante » : « ayant soin »). L’oisiveté est la cause de son ennui.

Résumé

Situation initiale

Candide est un jeune garçon vivant au château du baron de Thunder-ten-tronckh qui se trouve en Westphalie[n 6] - [28]. Le nom de Thunder-ten-Tronckh est une déformation burlesque du néerlandais, et signifie grossièrement « Chandelle pour allumer une souche »[19]. Le château est inspiré du château de Bückeburg dans lequel Voltaire a séjourné à plusieurs reprises[19]. Il a pour maître Pangloss, philosophe qui enseigne la « métaphysico-théologo-cosmolonigologie »[n 7] - [29], et qui professe, à l'instar de Leibniz, que l'on vit dans le meilleur des mondes possibles — la philosophie leibnizienne est cependant déformée dans ce que professe Pangloss[30]. Candide est chassé de ce meilleur des mondes possibles à la suite d'un baiser interdit échangé avec Cunégonde[31], la fille du Baron. Candide découvre alors le monde, et va de déconvenue en déconvenue sur les chemins d'un long voyage initiatique.

Péripéties

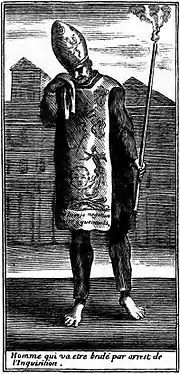

Enrôlé de force dans les troupes bulgares, il assiste à la boucherie de la guerre. Il s'enfuit, horrifié, puis est recueilli par Jacques l'anabaptiste. Il retrouve Pangloss réduit à l'état de vieillard[32], atteint de la vérole[33] qui lui annonce la mort de Cunégonde, violée par des soldats bulgares, ainsi que celles du baron (le crâne fracassé par les Bulgares), de la baronne (découpée en morceaux) et du frère de Cunégonde (égorgé). Ils embarquent avec Jacques pour Lisbonne[34]. Après une tempête dans laquelle meurt noyé Jacques[35], ils arrivent à Lisbonne le jour du tremblement de terre[36] et sont victimes d'un autodafé[37] durant lequel Pangloss est pendu[38]. Candide retrouve Cunégonde, maitresse d'un grand inquisiteur et d'un riche juif : don Issachar[39]. Il est amené à tuer les deux hommes et s'enfuit avec Cunégonde et sa vieille servante vers Cadix en Espagne.

Il embarque avec son valet Cacambo, Cunégonde et sa vieille servante pour le Paraguay. Contraint d'abandonner Cunégonde à Buenos Aires, il s'enfuit avec Cacambo au Paraguay. Ils y retrouvent le frère de Cunégonde, qui avait en réalité échappé au massacre de Westphalie, que Candide transperce d'un coup d'épée, s'échappent, évitent de peu d'être mangés par les sauvages Oreillons et découvrent le pays d'Eldorado, lieu mythique où l'abondance, la paix et la prospérité règnent. Ils y sont heureux, mais préfèrent le quitter, avec quantité de richesses offertes par le roi de l'Eldorado, pour retrouver Cunégonde.

Envoyant Cacambo racheter Cunégonde, Candide se fait voler par un marchand et un juge, fait la connaissance de Martin, dégoûté de la vie et rejoint l'Europe avec lui. Ils arrivent à Bordeaux avant de passer par Paris où Candide manque de mourir des soins prodigués par la médecine, se fait voler par un abbé et échappe de peu à la prison. Candide et Martin s'engagent ensuite pour l'Angleterre, en bateau, où ils ne posent même pas le pied à terre, car ils assistent à l'injuste exécution d'un officier anglais. Enfin ils rejoignent Venise où ils cherchent en vain Cunégonde, mais retrouvent Cacambo. Ils y rencontrent Paquette, une servante du Baron de Thunder-ten-tronckh, et son amant le moine Giroflée, découvrent Pococurante, un riche désabusé, et font la connaissance de six rois détrônés.

Ils partent ensuite pour Constantinople délivrer Cunégonde, devenue laide, esclave du roi déchu Ragotski et racheter le valet Cacambo. Sur la galère, parmi les forçats, ils retrouvent Pangloss, ayant échappé à la pendaison, et le frère de Cunégonde, ayant survécu au coup d'épée, que Candide délivre contre rançon. À Constantinople, il rachète Cunégonde enlaidie et acariâtre, l'épouse contre l'avis de son frère qu'il est contraint de chasser, s'installe dans une métairie, se fait voler par des marchands, recueille Paquette et Giroflée et finit en cultivant son jardin.

C'est le refrain résolument optimiste de Pangloss sur « le meilleur des mondes possibles », ainsi que le mot de la fin de Candide :

« Pangloss disait quelquefois à Candide : Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles ; car enfin si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l’amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis à l’Inquisition, si vous n’aviez pas couru l’Amérique à pied, si vous n’aviez pas donné un bon coup d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches.

– Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. »

Chapitre conclusif : la métairie

Le dernier chapitre du roman donne un sens à cette quête en condamnant la philosophie optimiste de Leibniz incarnée par Pangloss pour lui préférer un bonheur plus concret et plus modeste : celui de la petite métairie fondée sur les valeurs du travail : « cultiver » et du travail collectif « notre jardin »[40].

Tout au long de ce roman philosophique, Voltaire défend l'idée que l'Homme est capable d'améliorer sa condition de lui-même. Cette idée est confirmée dans l'explicit du roman, le chapitre 30, où tous les personnages et alliés de Candide se retrouvent dans la métairie. La petite métairie peut être considérée comme la troisième utopie du roman (après le château du baron de Thunder-ten-tronckh et l'El Dorado).

Dans cette petite métairie, le bonheur passe par le travail et l'amitié, le sentiment de l'amour n'est plus présent dans celui-ci. C'est l'aboutissement d'un amalgame d’expériences malheureuses. Les personnages tirent des leçons de leurs expériences, et finissent par vivre heureux ensemble. Tout le monde s'emploie à faire ce qu'il sait faire, en fonction de ses qualités, et en est donc heureux. Le salaire qu'ils touchent est le bonheur qui résulte de leur travail, il n'est pas matériel. Dans la métairie sont rassemblés trois philosophies différentes :

- La philosophie de Pangloss, qui consiste à croire que « tout est au mieux dans le meilleur des mondes ». Le parcours de Candide et ses rencontres ont permis de prouver que cette philosophie de vie est fausse.

- La philosophie de Martin, qui est totalement pessimiste, est en totale opposition avec celle de Pangloss, mais n'est pas forcément vraie non plus. Pour lui, seul le travail peut rendre la vie supportable. Ce terme qu'il utilise montre bien qu'il ne pense pas pouvoir être heureux, la vie ne peut être, au mieux, que supportable. Ces deux philosophies sont aux extrêmes du bien et du mal.

- La philosophie de Candide, qui est considérée comme heureuse, pragmatique. « Il faut cultiver son jardin », c'est une figure pour dire qu'il faut pouvoir évoluer et cultiver son jardin personnel, intérieur. Il est au milieu des philosophies de ses deux précepteurs (Pangloss et Martin) qui l'ont fait grandir à travers leurs enseignements.

Les personnages n'ont plus besoin du monde, il ne leur a apporté que des malheurs, ils n'y ont tous vu que des défauts, et ne veulent plus y retourner. Il n'y a pas de religion dans cette métairie, car même elle ne leur a pas apporté de joie. Ils vivent donc heureux par eux-mêmes, sans penser à une entité supérieure. Voltaire dénonce ainsi l'omniprésence de l’Église au temps des Lumières, qui est une idée caractéristique de cette époque. Voltaire n'est d'ailleurs pas chrétien, mais déiste. C'est la fin du livre, les personnages ont progressé et se sont développés, ils finissent leur évolution dans la métairie :

- Pangloss, qui parle trop tout au long du roman, finit par se taire. Il reste cependant fidèle à ses convictions, et continue de croire que tout est au mieux dans le meilleur des mondes.

- Candide était une page blanche au début du livre. Petit à petit, grâce à son parcours et ses malheurs, cette page blanche se remplit, pour finalement donner un Candide réfléchi, moins naïf qui a parcouru le monde.

- Cunégonde était « fraîche, grasse et appétissante » au début du roman, pour finir « laide, acariâtre et insupportable » mais très bonne cuisinière. Elle est restée dans le domaine de l'appétissant et de la sensualité[41] - [42].

Thèmes abordés

Les esclaves

Voltaire dénonce l'esclavage en mettant en scène l'épisode du nègre de Surinam[43].

C'est une présentation dure et réaliste d’un homme noir, de Surinam qui est montré comme un demi-homme (un bras et une jambe en moins). Cette dénonciation de l'esclavage est l'exemple même de l'atteinte aux droits de l'Homme, qui ne seront mis en œuvre et votés que des dizaines d'années plus tard (1848). C'est une réalité historique que Voltaire critique dans cet ouvrage. Ce moment marque un violent retour à la réalité pour Candide qui sort de l'Eldorado et qui perd tout sens de l'optimisme. Ce passage signe un retour brutal à la réalité du mal. Ce point de vue que Voltaire nous livre dans ce chapitre est révélateur de son esprit précurseur qui a fait de lui un des plus grands philosophes des Lumières.

Les nobles

Dans le texte de Candide, l’image donnée des nobles est très caricaturale. « Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu’il était fils de la sœur de monsieur le baron et d’un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle n’avait pas voulu épouser parce qu’il n’avait pu prouver que soixante et onze quartiers »[44]. Les quartiers correspondent aux degrés d’ascendance. La caricature est donnée de par l’exagération de nombre de quartiers très élevé, et le refus de la sœur du baron de se marier avec ce bourgeois.

La famille Thunder-ten-tronckh est également caricaturale, étant décrite comme parfaite. Le baron est présenté comme « un des plus puissants seigneurs de la Vestphalie »[44] car il possède un château avec une porte et des fenêtres. Madame la baronne, elle, pèse environ 354 livres ce qui fait l'honneur de la famille. En effet, a cette époque être enrobé est signe de bonne santé et de richesses (bien manger). Leur fille : Cunégonde est a l'image de sa mère car elle est « haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante »[44], elle est dans le registre de la sensualité. Le fils du baron est digne de son père.

Cette famille donne une image utopique des nobles, faisant écho à la philosophie de Pangloss où « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ».

Les ordres religieux

La mise en scène des ordres religieux dans Candide est fréquente. Cela est dû au fait que Voltaire avait été élevé par les jésuites, envers qui il a développé à la fois reconnaissance et hargne[45]. C’est ainsi qu’on retrouve des épisodes tels que celui au cours duquel le héros transperce le frère de Cunégonde, devenu Jésuite.

Les métiers

- La pâtissière : La pâtissière est représentée par le personnage de Cunégonde. À l'époque où Candide faisait encore partie du château de Thunder-ten-tronckh, il était charmé par les attraits de Cunégonde (ch. 1 : « Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante »)[46]. Après son périple Candide arrive à la métairie et revoit enfin Cunégonde, mais celle-ci est devenue laide et excellente pâtissière (ch. 30 : « Cunégonde était, à la vérité, bien laide; mais elle devint une excellente pâtissière »)[47]. Avant que Candide fasse son voyage initiatique Cunégonde représentait la sensualité. Depuis que Candide a changé de vision du monde, il ne voit Cunégonde que comme une femme grasse, laide et très bonne pâtissière, elle est donc restée dans des domaines sensuels et gourmands.

Le travail

Le conte se termine sur la morale « il faut cultiver son jardin »[48]. À travers toutes ses souffrances, Candide a développé sa propre vision du monde et cette phrase reflète le sens qu'il y a trouvé.

On peut tracer des parallèles entre cette morale et la vie de Voltaire au moment où il écrit Candide. En effet, Voltaire a également traversé de multiples épreuves et il est fort plausible que le vieillard du chapitre 30, lorsqu'il dit: « le travail éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, le vice et le besoin »[49] exprime le sentiment de Voltaire par rapport à sa propre œuvre.

Plusieurs personnages du conte s'accomplissent à travers le travail et y retrouvent leur dignité. C'est le cas de Cunégonde, qui devient une pâtissière douée, ou encore de Paquette, qui se met à la broderie après avoir été prostituée. Le travail donne à l'individu un certain contrôle sur son propre destin.

Dans le contexte des Lumières, cette valorisation de ce qu'on pourrait appeler le travail ordinaire peut aussi se lire comme une critique de la noblesse. En effet, tous les personnages nobles rencontrés par Candide au cours du conte incarnent cette vieille noblesse dédiée à disparaître quelques années plus tard lors de la révolution de 1789[1].

La guerre

Dans le chapitre 3, Candide est confronté pour la première fois au problème de la guerre. Il est en plein milieu d'une bataille entre Bulgares et Abares[50] et se sauve bien vite de cette boucherie. Il se retrouve en Hollande où il est recueilli par un villageois nommé Jacques l’anabaptiste.

Voltaire utilise l’ironie pour nous présenter ses différents aspects de la guerre. Il montre donc l'absurdité de la guerre en soulignant le fait que personne ne sait pourquoi on se bat à l'aide de figures de style diverses comme l'hyperbole ou l'oxymore. Par exemple « boucherie héroïque » (ll. 9-10)[51]. Il dénonce la cruauté de la guerre, mais souligne son caractère esthétique. Ce chapitre peut être perçu de plusieurs façons. Mais ce roman reste très critique sur la philosophie de l'époque, Voltaire se moque des philosophes avec ironie[52].

La bataille de Rossbach peut être une source d'inspiration pour Voltaire aux chapitres 2 et 3[53].

Le tremblement de terre de Lisbonne

En 1755 s’est produit un séisme au large des côtes du Portugal. Lisbonne a été très fortement touché le jour de la Toussaint : une église s’est effondrée sur des milliers de fidèles (environ 25 000). Ce phénomène tragique bouleverse l’Europe entière[54] et fait le sujet d’un des chapitres de l’ouvrage Candide (chapitres 5 et 6)[55].

En y ajoutant les victimes du tsunami qui a suivi et des épidémies qui ont fait des ravages la même année, nous comptons à ce jour entre 50 000 et 70 000 victimes[56].

Voici un extrait de Candide qui cite le tremblement de terre de Lisbonne :

« À peine ont ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur qu’ils sentent la terre trembler sous leurs pas, la mer s’élève en bouillonnant dans le port, et brise les vaisseaux qui sont à l’ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques ; les maisons s’écroulent, les toits sont renversés sur les fondements, et les fondements se dispersent ; 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines, Le matelot disait en sifflant et en jurant : « Il y aura quelque chose à gagner ici.- Quelle peut-être la raison suffisante de ce phénomène ? Disait Pangloss. - voici le dernier jour du monde ! »

— Candide, chapitre V

Ce tremblement de terre frappe Voltaire par le fait que ce mal ne semble pas avoir de raison, de justification. Voltaire fait face à une impossibilité théorique du mal et en démontre ainsi son irrationalité, chose difficile à concevoir pour les êtres humains. Le tremblement de terre de Lisbonne est donc le point de départ d'une réflexion philosophique qui dépasse l’événement meurtrier pour s'interroger sur le concept même du mal.

Allusions

Voltaire place beaucoup d’allusions en rapport avec l’actualité parisienne de son temps. Par exemple, l'extrait suivant est une allusion très précise et concise à des discussions entendues au sein de l’Académie des Sciences de Paris :

« Ah ! voilà quatre-vingt volumes de recueils d’une académie des sciences, s’écria Martin ; il se peut qu’il y ait là du bon. – Il y en aurait, dit Pococuranté, si un seul des auteurs de ces fatras avait inventé seulement l’art de faire les épingles ; mais il y a dans tous ces livres que vains systèmes, et pas une seule chose utile. »

— Candide, chapitre XXV

Sommés depuis 1675 d’éditer une description des Arts et Métiers, les Académiciens renâclaient. Ce débat est réapparu alors en 1758[57] après la mort de Réaumur qui avait été chargé de ce travail complexe. Voltaire évoque donc l’incapacité des Académiciens à décrire le travail artisanal de l'époque. Ceux-ci liront bien le Candide de Voltaire de 1759 et, dès 1761, ils publient L’Art de l’épinglier, début d’une longue série de descriptions de métiers de l’époque[58].

Le chapitre 22 contient une référence à la mort d'Adrienne Lecouvreur, qui se vit refuser une sépulture chrétienne, ce que Voltaire avait déjà dénoncé dans « La mort de mademoiselle Le Couvreur célèbre actrice » en 1730[59]

« Il faut distinguer, dit l'abbé; en province, on les [les actrices] mènent au cabaret ; à Paris, on les respecte quand elles sont belles, et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. »

— Candide, chapitre XXII

Voltaire fait aussi allusion à l'exécution de l'amiral John Byng (dans le port de Portsmouth le ) que Voltaire ne put sauver malgré ses interventions (chap. 23)[60].

De nombreuses allusions à l'homosexualité passent aujourd'hui inaperçues, en raison de l'usage de termes connotés devenus désuets, comme icoglan ou exercice bulgare[61].

Postérité et influence

Candide est l’œuvre la plus lue de Voltaire[62], en plus d’être considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature occidentale[63], ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il est pour autant un « classique ». Selon William F. Bottiglia, « The physical size of Candide, as well as Voltaire's attitude toward his fiction, precludes the achievement of artistic dimension through plenitude, autonomous '3D' vitality, emotional resonance, or poetic exaltation. Candide, then, cannot in quantity or quality, measure up to the supreme classics »[64]. Selon lui, il s’agirait plutôt d’une littérature mineure, bien que d’autres pardonnent sa longueur[64] - [63]. En étant la principale œuvre de Voltaire encore populaire aujourd’hui, Candide est inscrit dans le livre The Western Canon: The Books and School of the Ages (en) de Harold Bloom, et est inclus dans la collection Great Books of the Western World de l’Encyclopædia Britannica[65]. Candide, par ses méthodes parodiques et picaresques, a influencé plusieurs auteurs d’humour noir tels que Céline, Joseph Heller, John Barth, Thomas Pynchon, Kurt Vonnegut et Terry Southern[66].

Mark Kamrath décrit le lien entre Candide et Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleep-Walker: « An unusually large number of parallels… crop up in the two novels, particularly in terms of characters and plot ». Par exemple, les protagonistes des deux nouvelles entretiennent une relation amoureuse avec une femme depuis récemment orpheline dont le frère est jésuite et se fait assassiner, bien que les circonstances du meurtre soient différentes entre les deux livres. Quelques œuvres de science-fiction dystopiques du vingtième siècle peuvent également avoir été influencées par Candide[67]. Ainsi, Armand Mattelart, critique belge, voit des influences de l’œuvre de Voltaire dans Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Nineteen Eighty-Four de George Orwell et Nous autres d'Ievgueni Zamiatine. Mattelart note principalement la présence de variation de la phrase « le meilleur des mondes possibles », en citant pour preuve la traduction française du titre du roman de Huxley[68].

Les lecteurs de Candide comparent souvent l’œuvre au genre moderne du théâtre de l’absurde, notamment Haydn Mason, qui étudie Voltaire. Ce dernier présente plusieurs similarités entre Candide et En attendant Godot (1952), par exemple la façon semblable dont l’amitié offre un support émotionnel aux personnages lorsqu’ils sont confrontés aux difficultés de l’existence[69]. Par ailleurs, Mason affirme que « le conte ne doit pas être compris comme précurseur de l’absurde dans la fiction moderne. Le monde de Candide présente plusieurs éléments ridicules et insignifiants, mais les êtres humains ne sont pas totalement dépourvus de la capacité d’en faire sens. »[69] Le biographe de Samuel Beckett, John Pilling, écrit que Candide a, effectivement, une forte influence très tôt sur la pensée de Beckett[70]. Rosa Luxemburg, après la Première Guerre mondiale, remarque en re-lisant Candide : « Avant la guerre, j’aurais pris cette étrange compilation des misères humaines pour une caricature. Maintenant elle me semble dans l’ensemble réaliste ».

Le groupe de rock alternatif américain Bloodhound Gang fait référence à Candide dans sa chanson Take the long way home, présente sur la version américaine de 1999 de l'album Hooray for Boobies.

Adaptations

- Théâtre

- Candide, opérette américaine de Leonard Bernstein, 1956 ;

- Candide, adaptation de Serge Ganzl, mise scène Jean-Claude Amyl, Théâtre national de Chaillot, 1978 ;

- Candide ou l’Optimisme, mise en scène de Vincent Colin, 1995 ;

- Candide, spectacle de marionnettes, 1997 ;

- Candide, adaptation de Mary Zimmerman, 2011[71] ;

- Candide, mise en scène de Emmanuel Daumas, Studio-Théâtre Comédie-Française, 2013 ;

- Candide ou l'Optimisme, mise en scène d'Alice Ronfard, 2018.

- Cinéma / Télévision

- Candide ou l'Optimisme au XXe siècle, film de Norbert Carbonnaux, 1960 ;

- Candide, téléfilm de Pierre Cardinal, 1962.

- Illustrations et bandes dessinées

- Paul Klee a fait une série de dessins à la plume, illustrant le livre, en 1911-1912[72].

- Candide par Alex Szekely, 1957 ;

- Candide de Sfar, 2003 ;

- Candide de Philippe Meyran, 2004 ;

- Candide ou l'Optimisme de Gorian Delpâture et Michel Dufranne, illustré par Vujadin Radovanovic, 2008-2013.

Notes et références

Notes

- Et plus de cinquante fois à ce jour.

- La demoiselle lui a donc demandé de prouver son ascendance au moins au-delà de la septième génération d'aïeux (puissances successives de 2), ce qui est assez caustique puisque le prétendant dédaigné a tout de même soixante et onze ancêtres nobles.

- Cf. George Dandin ou le Mari confondu et la caricature du couple Sotenville.

- Cf. par exemple de Micromégas, conte philosophique dont le thème est la relativité de la vérité.

- Les flammes droites sur l'habit annonçaient la mort

- On trouve aussi l'orthographe Vestphalie

- On trouve aussi l'orthographe métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie.

Références

- Michel Laurin, Candide (collection parcours d'une œuvre), Montréal, Beauchemin, 197 p., p. 153-155

- Candide - Voltaire, Éditions Bréal, p. 97

- Alessandro Zanconato, La Dispute du fatalisme en France (1730-1760), Presses Paris Sorbonne, 2004, p. 448 et suivantes

- « Voltaire et la Providence », Lagarde et Michard, tome IV, Bordas, 1970, p. 160

- Charles Rihs, Voltaire : Recherches sur les origines du matérialisme historique, Slatkine, 1977, p. 12.

- Voltaire, Lettre philosophique XXV, 1734.

- « Voltaire et la Providence », Lagarde et Michard, op. cit., p. 161.

- Voltaire, Correspondance.

- Les Confessions, IX, p. 152-153.

- Frédéric Deloffre dans la postface de Candide ou l'Optimisme, Folio classique no 3889, ou encore Roland Barthes dans la postface de Candide et autres contes, Folio classique no 2358, pp. 410-411.

- Voltaire, Candide ou l'Optimisme, Vanves, Hachette, , 194 p. (ISBN 978-2-01-394959-0), p. 11-12

- Voltaire, Candide, Pocket, , 154 p., page 9

- Le Mariage de Figaro, III, 15.

- Voltaire, Candide ou l'Optimisme, Vanves, Hachette, , 194 p. (ISBN 978-2-01-394959-0), p. 11

- « Candidus, a, um »

, sur gaffiot.fr (consulté le )

, sur gaffiot.fr (consulté le ) - « ειρωνεια, ας (η) »

, sur bailly.app (consulté le )

, sur bailly.app (consulté le ) - Postface de Candide ou l'Optimisme, Folio classique no 3889

- Postface de Candide et autres contes, Folio classique no 2358, pp. 410-411.

- Frédéric Deloffre, « Les secrets de fabrication de «Candide» », sur lefigaro.fr,

- (en) Arthur Scherr, « Voltaire's 'Candide': a tale of women's equality », The Midwest Quartely, vol. 34, no 3, , « Indeed, Candide's paramour Cunegonde is in large measure a composite of the physical, sensual Mme Denis and the more cerebral, aristocratic, austere Mme du Chatelet. »

- Selon, Judith P. Zinsser, Emilie Du Chatelet: Daring Genius of the Enlightenment, p.286, la «leçon de physique expérimentale» de Cunégonde observant les ébats de Pangloss est probablement une allusion à sa maitresse scientifique morte prématurément.

- Voltaire, Candide ou l'Optimisme, Vanves, Hachette, , 194 p. (ISBN 978-2-01-394959-0), p. 12

- Frédéric Deloffre, « Notices et Notes », dans Voltaire, Candide et autres contes, Gallimard, coll. « Folio Classique », , p.408 et p.410 « Qu'existe-t-il de Candide dans l'année 1757 ? […] Avec la duchesse de Saxe-Gotha, on voit se profiler l'image d'un docteur qui s'entête dans des raisonnements optimistes alors que tout s'écroule autour de lui ».

- (en) S. J. Gould, « The exaptive excellence of spandrels as a term and prototype », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 94, no 20, , p. 10750–10755 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 11038582, PMCID PMC23474, DOI 10.1073/pnas.94.20.10750, lire en ligne, consulté le )

- (en) S.J. Gould & R.C.Lewontin, « The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: a critique of the adaptationist programme », Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences, vol. 205, no 1161, , p. 581–598 (ISSN 0080-4649 et 2053-9193, DOI 10.1098/rspb.1979.0086, lire en ligne, consulté le )

- Voltaire, Candide, France, Librairie Générale Française, , 215 p. (ISBN 978-2-253-09808-9), page 111

- « Candide: Qui sont les personnages de l’œuvre ? – Candide de Voltaire », sur lewebpedagogique.com (consulté le )

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Pascal Engel et Jean Birnbaum, « Leibniz, le dernier esprit universel », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans Candide ou l'optimisme, sur www.lirtuose.fr

- Voltaire, Romans et Contes, Flammarion, 1966. On trouve également l'orthographe Issacar dans Voltaire, Œuvres complètes, vol. 8 partie 1, 1817, p. 110.

- « Proposition d’analyse d’un extrait du chapitre 30 de Candide : « Candide, en retournant dans sa métairie… » jusqu’à la fin », sur lettres.ac-orleans-tours.fr (consulté le )

- « Candide, chapitre 30 : commentaire », sur commentairecompose.fr (consulté le )

- Voltaire, "Candide, texte et contexte", Magnard, chapitre 30

- François-Marie Arouet "Voltaire", Candide, Surinam, Univers des Lettres Bordas, , 191 p., p. 116 à 122

- Voltaire, Candide, le livre de poche (les classiques de poche), , 215 p. (ISBN 978-2-253-09808-9), p. 46

- Les relations équivoques de Voltaire et des Jésuites ont fait l'objet de nombreuses études comme ce projet de thèse.

- Voltaire, Candide, Paris, Le livre de poche, (ISBN 978-2-253-09808-9 et 2-253-09808-6), p. 46

- Voltaire, Candide, Paris, Le livre de Poche, (ISBN 978-2-253-09808-9), p. 167

- Voltaire, Candide ou l'Optimisme, Folio classique (ISBN 978-2-07-046663-4), p. 154

- Voltaire, Candide ou l'Optimisme, Folio classique (ISBN 978-2-07-046663-4), p. 152

- « Candide, chapitre 3 : lecture analytique », sur commentairecompose.fr (consulté le )

- (en) « PROCÉDÉS LITTÉRAIRES CHAPITRE 3 DE CANDIDE - 20092010faurelettres1es3 », sur lewebpedagogique.com (consulté le )

- « Chapitre 3 - CANDIDE de Voltaire », sur bacdefrancais.net (consulté le )

- (en) Basil Guy, The King's Crown : Essays on XVIIIth Century Culture and Literature Honoring Basil Guy, Peeters Publishers, (ISBN 978-90-429-1341-7, lire en ligne)

- « 1er novembre 1755 - Tremblement de terre à Lisbonne », sur herodote.net (consulté le )

- Voltaire, Candide, Lisbonne, Flammarion, , 210 p. (ISBN 978-2-08-138266-4), chapitres 5 et 6 pages 49 et 50

- Tokuji Utsu cite deux valeurs probables : 55 000 ou 62 000, « A list of deadly earthquakes in the world : 1500-2000 », dans International Handbook of earthquake and engineering seismology, éd. W. H. K. Lee, H. Kanamori, P. C. Jennings et C. Kisslinger, Academic Press, Amsterdam, 2002 (ISBN 0-12-440652-1).

- Jean-Louis Peaucelle, Adam Smith et la Division du travail : La Naissance d’une idée fausse, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 141 (ISBN 978-2296035492)

- Jean-Louis Peaucelle, Adam Smith et la Division du travail, op. cit..

- Voltaire, La Muse philosophe. Florilège poétique, Paris, Desjonquères, , 172 p. (ISBN 978-2-84321-022-8), p. 41-42

- Voltaire, Siècle de Louis XV, tome 1, dans Œuvres complètes, tome 29, p. 333-334, note 1.

- (en) Edward Langille, « Allusions to Homosexuality in Voltaire's Candide : A reassessment », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, mai 2000, p. 53-63.

- (en) Steven Wallech et A. J. Ayer, « Philosophy in the Twentieth Century », The History Teacher, vol. 20, no 1, , p. 115 (ISSN 0018-2745, DOI 10.2307/493184, lire en ligne, consulté le )

- (en) Aldridge, Alfred Owen, 1915-2005., Voltaire and the century of light, Princeton, N.J., Princeton University Press, , 443 p. (ISBN 0-691-06287-0, 9780691062877 et 9780691617602, OCLC 1322756)

- (en) Bottiglia, William F., Voltaire's Candide analysis of a classic, Oxford Voltaire Foundation, (ISBN 0-7294-0064-6 et 9780729400640, OCLC 1110914853)

- (en) The Great Western Nursery /, Great Western Nursery,, (lire en ligne)

- (en) Walsh, Thomas, 1960-, Readings on Candide, Greenhaven Press, (ISBN 0-7377-0361-X, 9780737703610 et 0737703628, OCLC 43520994)

- (en) Mark L. Kamrath, « Brown and the Enlightenment: A study of the influence of Voltaire's Candide in Edgar Huntly », The American Transcendantal Quarterly, , p. 5-14

- (en) Julie Anne Monty, « Textualizing the Future: Godard, Rochefort, Beckett and Dystopian Discourse », The University of Texas at Austin, , p. 5 (lire en ligne)

- (en) Mason, Haydn Trevor., Candide : optimism demolished, New York/Toronto/New York/Oxford/Singapour… etc., Twayne Publishers, , 124 p. (ISBN 0-8057-8085-8, 9780805780857 et 0805785590, OCLC 26547673)

- (en) Monty, Julie Anne, 1965-, Textualizing the future : Godard, Rochefort, Beckett and dystopian discourse, University of Texas Libraries, (OCLC 164377522)

- (en) Mary Zimmerman's Candide Arrives at the Huntington Theatre Company sur Playbill.com

- Pacquet C, Les illustrations de « Candide », 1911-1912, L'objet d'art, Hors série, avril 2016, p. 28-29

- « Bibliographie, filmographie, adaptations théâtrales », Candide ou l’Optimisme, coll. Bibliolycée, Hachette, p. 254 (ISBN 978-2011685490)

- Les Archives du spectacle

Voir aussi

Articles connexes

- Autres contes philosophiques de Voltaire :

Liens externes

- Ressource relative à la littérature :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :