1984 (roman)

1984 (Nineteen Eighty-Four en anglais) est le plus célèbre roman de George Orwell, publié en 1949.

| 1984 | |

Représentation du ministère de la Vérité (Miniver en novlangue). | |

| Auteur | George Orwell |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Roman dystopique |

| Version originale | |

| Langue | Anglais britannique |

| Titre | Nineteen Eighty-Four |

| Éditeur | Secker and Warburg |

| Date de parution | |

| ISBN | 0452284236 |

| Version française | |

| Traducteur | Amélie Audiberti |

| Éditeur | Gallimard |

| Collection | Du monde entier |

| Date de parution | 1950 |

| Couverture | Georges Rohner |

| Nombre de pages | 376 |

| ISBN | 2-07-036822-X |

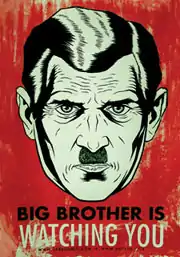

Il décrit une Grande-Bretagne trente ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest censée avoir eu lieu dans les années 1950 et où s'est instauré un régime totalitaire fortement inspiré à la fois de certains éléments du stalinisme et du nazisme[1] - [2]. La liberté d'expression n'existe plus ; tous les comportements sont minutieusement surveillés grâce à des machines appelées « télécrans » et d'immenses affiches représentant le visage de « Big Brother » sont placardées dans les rues, avec l'inscription « Big Brother vous regarde » (« Big Brother is watching you »).

1984 est communément considéré comme une référence du roman d'anticipation, de la dystopie, voire de la science-fiction en général. Il a également servi d'inspiration ou de base à de très nombreuses œuvres tel que V pour Vendetta. La principale figure du roman, Big Brother, est devenue une figure métaphorique du régime policier et totalitaire, de la société de la surveillance, ainsi que de la réduction des libertés.

Il figure à la treizième place dans la liste des cent meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle établie par la Modern Library en 1998[3]. En 2005, le magazine Time l'a également classé dans sa liste des cent meilleurs romans et nouvelles de langue anglaise de 1923 à nos jours, liste où se trouve La Ferme des animaux, autre fameux roman d'Orwell[4].

Résumé

Le résumé qui suit utilise les noms et expressions proposés par Amélie Audiberti, première traductrice en France du roman.

L’histoire se déroule à Londres en 1984, comme l'indique le titre du roman. Le monde, depuis les grandes guerres nucléaires des années 1950, est divisé en trois grands blocs géopolitiques : l’Océania (Amériques, îles de l'Atlantique, comprenant notamment les îles Britanniques, Océanie et Afrique australe), l’Eurasia (reste de l'Europe et URSS) et l’Estasia (Chine et ses contrées méridionales, îles du Japon, et une portion importante mais variable de la Mongolie, de la Mandchourie, de l'Inde et du Tibet[6]) qui sont en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Ces trois grandes puissances sont dirigées par différents régimes totalitaires revendiqués comme tels, et s'appuyant sur des idéologies nommées différemment mais fondamentalement similaires : l’Angsoc (ou « socialisme anglais ») pour l'Océania, le « néo-bolchévisme » pour l'Eurasia et le « culte de la mort » (ou « oblitération du moi ») pour l'Estasia. Tous ces partis sont présentés comme communistes avant leur montée au pouvoir, jusqu'à ce qu'ils deviennent des régimes totalitaires et relèguent les prolétaires qu'ils prétendaient défendre au bas de la pyramide sociale. Les trois régimes sont présentés comme étant socialement, économiquement et idéologiquement sensiblement les mêmes.

À côté de ces trois blocs subsiste une sorte de « quart-monde », dont le territoire ressemble approximativement à un parallélogramme ayant pour sommets Tanger, Brazzaville, Darwin et Hong Kong. C'est le contrôle de ce territoire, ainsi que celui de l'Antarctique, qui justifie officiellement la guerre perpétuelle entre les trois blocs[7].

Winston Smith

Winston Smith, 39 ans, habitant de Londres en Océania, est un employé du Parti extérieur, c'est-à-dire un membre de la « caste » intermédiaire du régime océanien, l'Angsoc (mot novlangue pour « Socialisme anglais »). Winston officie au ministère de la Vérité, ou Miniver en novlangue. Son travail consiste à remanier les archives historiques afin de faire correspondre le passé à la version officielle du Parti. Ainsi, lorsque l'Océania déclare la guerre à l'Estasia alors qu'elle était en paix deux jours avant avec cet État, les autres membres du ministère de la Vérité, notamment ceux du commissariat des archives (« Commarch » en novlangue) où travaille Winston, doivent veiller à ce que plus aucune trace écrite n'existe de l'ancienne alliance avec Estasia.

Toutefois, contrairement à la majeure partie de la population, Winston ne réussit point à pratiquer cette amnésie sélective et ne peut donc adhérer aux mensonges du Parti. Il prend alors conscience qu'il n'a pas de pensées aussi orthodoxes qu’il devrait en avoir aux yeux du Parti. Susceptible d'être traqué par la police de la Pensée, une redoutable organisation de répression, il dissimule ses opinions contestataires aux yeux de ses collègues de travail. Le roman s'ouvre sur les projets d'écriture de Winston ; il désire en effet garder une trace écrite et donc fixe du passé, en opposition à la propagande de l'Océania. La ténuité des possibilités de rébellion apparaît rapidement ; la simple rédaction de son journal n'est possible à Winston que grâce à une singularité dans le plan de son appartement qui permet d'échapper au regard omniprésent du télécran, sorte d'écran installé dans chaque foyer qui sert à la diffusion continue de la propagande du gouvernement et à voir et entendre ce qui se passe chez les gens.

Winston Smith servira également de prétexte dans la suite du roman pour exposer la société totalitaire qui l'entoure, les hommes qui y collaborent et ses ressorts les plus impitoyables. On verra ainsi exposées au fur et à mesure de ses rencontres le mépris de l'amour et de la sensualité par l'ensemble de la société — avec l'exemple notable de l'ex-femme de Winston, Catherine — ou encore une présentation de la destruction de la langue par un des artisans enthousiastes de cette entreprise. La délation dans la famille et même le refoulement généralisé des membres les plus dévoués à la société qui finissent par prononcer dans leur sommeil ce qu'ils n'osent prononcer de jour seront abordés au cours du roman.

Rencontre avec Julia

Lors des Deux Minutes de la Haine, moment rituel de la journée pendant lequel le visage de l’« ennemi » de l’Angsoc, Emmanuel Goldstein, est diffusé sur des écrans, Winston croise Julia, une jeune femme du commissariat aux romans, membre de la « Ligue anti-sexe des juniors », d’apparence particulièrement disciplinée. Il la hait, pensant qu’elle est une espionne de la police de la Pensée. Plus tard, elle lui remet discrètement un papier où est écrit : « Je vous aime. »

Ils se fréquentent, font l’amour clandestinement dans une mansarde louée dans le quartier des prolétaires. Ils savent qu’ils seront condamnés, que tôt ou tard ils devront payer le prix de tous ces crimes envers le Parti. Ils rêvent cependant d’un soulèvement, croient au mythe d’une Fraternité (en) clandestine qui unirait les réfractaires. C’est pourquoi ils prennent contact avec O’Brien, personnage intelligent et charismatique, membre du Parti intérieur, dont Winston a l’intime conviction qu’il est membre de la Fraternité.

O’Brien leur fait parvenir « Le Livre » de Goldstein, l’ennemi du peuple et du Parti, objet de la haine et de la peur la plus intense en Océania. Y sont expliqués tous les tenants et aboutissants du système et des manipulations psychologiques mises en place en Océania.

« Le Livre » de Goldstein explique notamment qu’une révolution ne peut réussir que si une classe moyenne peut remplacer la classe dirigeante. Cela explique que le Parti intérieur (classe dirigeante) surveille tout particulièrement le Parti extérieur (classe moyenne). Prolongeant sa fable La Ferme des animaux, c’est une véritable théorie des révolutions qu’Orwell expose, en présentant dans 1984 son contraire et corollaire : les techniques utilisées pour empêcher toute révolution[8].

Arrestation

Un après midi, avant qu’ils passent à l’acte, Winston et Julia sont arrêtés par la police de la Pensée et amenés au ministère de l’Amour (M. Charrington, qui louait une chambre à Winston et Julia, y avait caché un télécran derrière un tableau). Winston y retrouve O'Brien lui-même, qui n’a en fait jamais été membre de la Fraternité (en), bien au contraire, car il est justement chargé de traquer les « criminels par la pensée ». O'Brien lui apprend que Winston était repéré comme peu fiable bien avant que lui-même n’en prenne conscience (sept ans plus tôt) [9].

Sa réintégration comporte trois stades : étudier, comprendre et accepter. Winston se fait torturer et humilier pendant des jours et des semaines, voire des mois (la notion du temps n’est pas très bien précisée à ce moment de l’histoire car Winston n’a aucun instrument auquel se fier pour mesurer le temps), jusqu’à ce qu’il perde toutes ses convictions morales et soit prêt à accepter sincèrement n’importe quelle vérité, aussi contradictoire soit-elle (2 et 2 font 5, Winston n’existe pas en réalité…), pourvu qu’elle émane du Parti[10].

Sa « rééducation » se finit lorsque confronté à sa phobie la plus forte (les rats), il trahit et renie Julia[11].

En effet, le but du Parti est d’épurer toutes les pensées qui lui sont gênantes avant d’exécuter ceux qui les ont émises afin d’éliminer ce que Winston appelle « la nature humaine ». La loyauté de Winston envers Julia était la dernière chose qui allait contre les idées du Parti, c’était donc l’étape finale logique de sa « rééducation ».

On apprend enfin que le « Livre » de Goldstein est en vérité une création du Parti intérieur, qui est à l’origine du régime de l’Océania, et qu'Emmanuel Goldstein est une figure allégorique au même titre que Big Brother ; ce qui y est écrit n’en reste pas moins vrai d’après les paroles d’O'Brien, donnant une dimension terrifiante à ce monde.

Échec de Winston

Relâché, Winston n'est plus qu'une épave vide de sentiments et de dignité, passant sa vie au bistrot. Il semble toutefois bénéficier d'un certain confort matériel et d'un travail nettement moins exigeant que celui qu'il avait avant son arrestation[12]. Par hasard, il revoit Julia qui, elle aussi, l'a renié sous la torture. Cette trahison mutuelle a rompu leur attachement[13].

Pendant la guerre nécessaire et incessante qui oppose les trois blocs totalitaires, la propagande prétend qu'une « nouvelle brillante victoire » aurait retourné magistralement une situation très compromise. Il devient alors un admirateur béat de Big Brother. Il mourra probablement exécuté d'une balle dans la nuque, comme le sont tous les criminels de la pensée une fois leur « folie » expurgée[14], bien que ne soit pas explicitement dit dans le roman (on ne sait pas de quelle façon Winston Smith meurt à la fin).

Personnages

- Winston Smith

- Julia

- O'Brien

- M. Charrington

- Parsons

- Syme

- Ampleforth

- Catherine (épouse de Winston ; ils sont séparés depuis longtemps)

- Big Brother

- Emmanuel Goldstein

Inspiration

George Orwell a indiqué que 1984 s'inspirait d'un ouvrage de l'écrivain russe Evgueni Zamiatine intitulé Nous autres (ou Nous selon les traductions) et paru en 1920. Lui aussi donne la description d'une dystopie totalitaire. En 1946, George Orwell avait publié une critique de Nous autres dans la presse, estimant notamment que ce roman avait influencé Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, influence qu'Huxley n'a pas reconnue[15] - [16].

1984 emprunte à Nous autres son intrigue et ses personnages. Ainsi, dans Nous autres, un homme vivant dans une société totalitaire va se révolter. Il est soutenu dans cette rébellion par une femme ayant une liberté politique et sexuelle identiques à ce qui existait avant l'avènement de l'ordre totalitaire. Les deux se font prendre et torturer, physiquement et psychologiquement. Finalement, l'homme devient aimant vis-à-vis de l’État oppresseur et désavoue son engagement révolutionnaire, trahissant ses compagnons de combat. Les différences sont minimes : dans Nous autres, les héros sont nommés par des matricules, et les moyens de surveillance ne sont pas des écrans : les immeubles sont en verre, ce qui permet de suivre ce qui s'y passe[16] - [17].

Paul Owen du Guardian estime que Nous autres gâche son intrigue avec des sauts confus dans le temps et l'espace, et que 1984 est une oeuvre supérieure. D'ailleurs, l'impact culturel de 1984 a été reconnu presque immédiatement par l'attribution du prix « Partisan Review ». Et les idées de 1984 qui sont entrées dans la culture sont celles de George Orwell : la réécriture de l'histoire, la novlangue, l'utilisation extrême de la propagande, de la censure et de la surveillance, les slogans qui signifient le contraire de ce qu'ils disent, la double pensée, le crime de la pensée, la police de la pensée, etc. L'adjectif « orwellien » est ainsi rentré dans le langage courant pour dénoncer des dérives de ce type. Paul Owen note par ailleurs que le ton pessimiste de 1984 est aussi la marque de George Orwell. Paul Owen juge que le style de 1984 fait preuve d'une maîtrise experte, avec des rebondissements sophistiqués et convaincants, mais Owen rend également hommage à Nous autres : sa conclusion, la capitulation du héros, est selon lui « puissante ». Elle est reprise par Orwell, qui change simplement le sort de l'héroïne : celle-ci capitule également, alors que l'héroïne de Nous autres garde ses convictions[17].

L'Obs ajoute que Nous autres restreint sa critique à la révolution russe, tandis que 1984 remet en cause tous les totalitarismes, « une parabole bien plus ambitieuse et profonde »[16]. Pierre Ropert de France culture estime que 1984 ne peut être considéré comme un plagiat de Nous autres : le style littéraire n'a « rien à voir » et Orwell « pousse bien plus loin la réflexion »[15].

George Orwell s'est également inspiré de La Kallocaïne[18], dystopie de la Suédoise Karin Boye, publié en 1940, qui pose le problème de la confiance, de la délation et de la trahison des proches dans un régime totalitaire.

Contexte

Parabole du despotisme moderne, conte philosophique sur le pire XXe siècle, le totalitarisme orwellien est clairement inspiré du nazisme, du fascisme et du stalinisme, avec le parti unique, le chef tutélaire objet d'un culte de la personnalité, un régime d'assemblée, la confusion des pouvoirs, des plans de productions triennaux, un militarisme de patronage, des parades et manifestations « spontanées », des files d'attente, des slogans, des camps de rééducation, des confessions publiques « à la moscovite » et des affiches géantes[19].

Orwell a lui-même précisé le sens de son message : « Faites en sorte que cela ne se produise pas. Cela dépend de vous. »[20]

Orwell était et restait un homme de gauche d'une absolue sincérité. Avant 1984, il avait par exemple publié sur les foyers ouvriers misérables dans le Yorkshire ou les chômeurs de Middlesbrough (Le Quai de Wigan). Il avait également été adhérent du Parti travailliste indépendant, parti « socialiste de gauche » et était proche des marxistes (il combat dans les milices révolutionnaires du POUM pendant la guerre civile espagnole). Mais c'était un socialiste « de terrain ». Si la droite conservatrice était évidemment son adversaire politique, il était fort exigeant à l'égard de la gauche. Il l'avait ainsi cruellement raillé dans un de ses premiers romans (Et vive l'Aspidistra !, à travers le personnage ridicule de Ravelston) une certaine « gauche » fort loin de la réalité sociale et matérielle du monde ouvrier. Il craignait autant la « gauche morale » satisfaite, qu'il soupçonnait de faire le lit du totalitarisme (à travers le conférencier « anti-Hitler » ridicule de Un peu d'air frais) dès 1938. Enfin, il détestait certains communistes, a fortiori « de salon », et méprisait par exemple Jean-Paul Sartre[21]. La misère matérielle restait pour lui la misère matérielle, que le « Parti » soit au pouvoir ou que ce soient les « capitalistes ». Il n'y a aucun doute donc, contrairement à ce que l'on croit parfois, sur ses convictions socialistes très profondément anti-autoritaires[22], et Orwell acceptait mal d'être récupéré par la droite, ce qui a été surtout le fait de l'accueil nord-américain de 1984.

Certaines autres particularités de la découpe du Monde dans 1984 sont également un reflet des inquiétudes d'Orwell. Ainsi dans le roman, les États-Unis sont censés faire eux aussi partie de l'Océania (qui regroupe en fait les pays anglo-saxons - voir carte). Orwell voyait dans les États-Unis, un peu à la manière des Temps modernes de Chaplin, la quintessence du monde moderne techno-maniaque qui est aussi l'un des avertissements de 1984.

Enfin, la thèse qu'Orwell expose à travers le manifeste du « traître » Emmanuel Goldstein (Théorie et pratique du collectivisme oligarchique) suppose que le pouvoir peut employer la misère à des fins politiques : Goldstein attribue les pénuries sévissant sous l'« Angsoc » à une stratégie délibérée du pouvoir plutôt qu'à un échec économique.

Certains intellectuels ayant connu le régime stalinien, comme Czeslaw Milosz, s'accordent pour saluer l'étonnante intuition orwellienne des mécanismes politiques et psychologiques du totalitarisme quand bien même Orwell ne l'a pas connu[23]. Cependant, Alexandre Zinoviev affirme qu'Orwell « s'est trompé »[23] et que « le tableau dépeint est faux »[24] : « en réalité, Orwell n’a pas prédit la société post-capitaliste future, mais simplement exprimé comme nul ne l’avait fait auparavant la peur qu’a l’Occident du communisme. »[24]

Thèmes

Certains concepts inventés par Orwell (Big Brother, Police de la Pensée, novlangue) sont devenus des archétypes, qui font quasiment partie, désormais, de la nomenclature du jargon des sciences politiques.

Trucage de l’Histoire et propagande

Le Parti a la mainmise sur les archives et fait accepter sa propre vérité historique en la truquant. L'Histoire est donc réécrite en fonction des fluctuations des intérêts du Parti et en épouse parfaitement l'idéologie[25]. C'est le principe de la « mutabilité du passé » car « qui détient le passé détient l’avenir ». Le Parti pratique la désinformation et le lavage de cerveau pour asseoir sa domination. Il fait aussi disparaître des personnes qui lui deviennent trop encombrantes et modifie leur passé, ou les fait passer, faux témoignages des intéressés à l'appui, pour des traîtres, des espions ou des saboteurs.

Un positionnement réellement philosophique soutient l'action du Parti : la théorie du Parti est que le passé n'existe pas en soi. Il n'est qu'un souvenir dans les esprits humains. Le monde n'existe qu'à travers la pensée humaine et n'a pas de réalité absolue. Ainsi, si Winston est le seul homme à se souvenir que l'Océania a été une semaine plus tôt en guerre contre l'Eurasia et non contre l'Estasia, c'est lui qui est fou et non les autres. Même si le fait est objectivement réel, il n'existe (dans le sens qu'il n'a de conséquences) que dans la mémoire de Winston.

Le Parti impose une gymnastique de l'esprit aux hommes (appelée « doublepensée » en novlangue) : il faut assimiler tous les faits que le Parti leur jette, et surtout oublier qu'il en a été autrement. Et de plus, il faut oublier le fait d'avoir oublié.

Pour le philosophe français Jean-Jacques Rosat, « la leçon philosophique et politique de 1984, c'est que la liberté et la démocratie sont incompatibles avec le relativisme et le constructivisme généralisés »[26].

Le camarade Ogilvy

Winston Smith, qui travaille au ministère de la Vérité d'Océania, doit supprimer de toute urgence un article du journal édité par le ministère et le remplacer par un autre article.

Pour créer son article, il invente alors de toutes pièces un héros mythique, le camarade Ogilvy, homme du peuple censé avoir été, depuis son enfance et jusqu'à sa mort tragique à la guerre, le digne représentant du Parti intérieur, qui dirige la société. Winston lui attribue une vie exemplaire et le fait mourir en se sacrifiant héroïquement au combat.

Pour rédiger l'épisode de son roman, Orwell s'est inspiré des propagandes stalinienne et hitlérienne des années 1930, qui glorifiaient de manière récurrente des « héros du peuple » donnés comme symboles idéologique et modèles à suivre.

Orwell s'est notamment inspiré du roman Le Lieutenant Kijé de Iouri Tynianov (1927), racontant comment un homme qui n'existait pas, en l'occurrence le lieutenant Kijé, créé par suite d'une erreur de plume d'un bureaucrate du tsar, a eu une carrière fort honorable jusqu'à devenir général.

Big Brother et télécrans

Au domicile et sur les lieux de travail des membres du Parti, ainsi que dans les lieux publics, sont disposés des « télécrans », système de vidéosurveillance et simultanément de télévision, qui diffusent en permanence les messages du Parti. Les télécrans permettent à la police de la Pensée d’entendre et de voir ce qui se fait dans chaque pièce ; seuls les membres du Parti intérieur peuvent arrêter le télécran qui se trouve à leur domicile pendant une courte période. On peut rapprocher le télécran des écrans géants de télévision interactive qui peuplent les murs des maisons dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953). Allumés en permanence, ils abrutissent la population par des émissions en faveur du Parti (information, chants…). Les pompiers pyromanes sont d'ailleurs chargés de brûler les livres allant à l'encontre des idées du Parti et de pourchasser les asociaux.

Orwell a, si l'on peut dire, manifestement intégré à son récit une innovation qui faisait débat à l'époque : la télévision, dont le nom était en lui-même tout un programme. La confusion entre récepteur et caméra était, en outre, une inquiétude répandue aux débuts de la télévision, certaines des rares personnes équipées se croyant surveillées par l'appareil. Une trace de cette angoisse se voit dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin : Charlot est rappelé à l'ordre par l'écran géant où apparaît son patron, qui le « voit » à travers et le suit des yeux. On peut encore déceler un écho de cette idée dans 2001 : l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, où l'ordinateur HAL 9000 surveille en permanence le vaisseau spatial et ses passagers par ses innombrables et inquiétants objectifs de caméra rougeâtres. Les habitants de la terrifiante ville souterraine de THX 1138, de George Lucas, sont également surveillés en permanence dans leurs moindres faits et gestes.

Par ailleurs, afin de pouvoir exercer un contrôle continuel au sein des familles mêmes, les enfants sont endoctrinés très jeunes et encouragés à dénoncer leurs parents au moindre symptôme de « manque d'orthodoxie ». Ici, Orwell fait écho à une pratique qui a existé dans le système soviétique (il avait créé un culte national autour du jeune mouchard Pavel Morozov), et anticipe avec une étonnante prescience sur la révolution culturelle maoïste, où les jeunes Gardes rouges étaient dressés à dénoncer publiquement parents, voisins et enseignants[27].

Bouc émissaire et manifestations de haine collective

L’ensemble des maux qui frappent la société est attribué à un opposant, le « Traître Emmanuel Goldstein », dont le nom et la description physique ressemblent beaucoup à Lev Davidovitch Bronstein alias Léon Trotski. Ce traître est l'objet de séances d'hystérie collective obligatoires, les « deux minutes de la haine » qui sont organisées quotidiennement.

Ce Goldstein peut aussi être considéré, tout comme Big Brother, comme une allégorie immortelle. En l'occurrence une personnification du mal, de la déviation par rapport au Parti. On pense évidemment à l'« Ennemi du Peuple » dont se servait Staline, dont le régime totalitaire aura largement inspiré le roman dans son ensemble.

Dans le roman, il est également considéré comme l'auteur d'un livre subversif que les opposants au régime se passent entre eux. Winston Smith arrive à mettre la main sur ce livre, mais il apprend lors de son arrestation qu'il ne s'agit que d'un texte rédigé par le régime lui-même.

Destruction de la langue et de la logique

En plus de l'anglais classique, langue officielle de l'Océania, l'Angsoc a créé une langue, la novlangue[28] (newspeak en anglais). Cette langue est constituée principalement d'assemblages de mots et est soumise à une politique de réduction du vocabulaire. Le nombre de mots en novlangue diminue sans arrêt.

Au début du roman, un membre du Parti extérieur révèle que la version finale du dictionnaire novlangue était en préparation afin d'éliminer tout autre mode de pensée et idée hérétique. De plus, les mots novlangues comportant peu de syllabes afin d'être prononcés plus rapidement, sont conçus pour être prononcés sans réflexion et afin d'anéantir l'affect et la connaissance intuitive des mots ainsi que de rendre impossible l’expression et la formulation de pensées subversives. Bien qu'il soit toujours possible de dire que les décisions du Parti sont mauvaises, il sera impossible d'argumenter sur cela. À l’époque où est censé se passer le roman, le novlangue constitue encore une nouveauté, qui coexiste tant bien que mal avec l’anglais classique. Le langage en est réduit à une fonction informative.

La novlangue fait l’objet d’appauvrissements planifiés dont le but est d'hébéter le peuple pour mieux le contrôler.

En outre, le « sens logique » des assujettis au régime est lui-même altéré. En novlangue, par exemple, un même mot comme « canelangue » peut avoir un sens laudatif s’il est appliqué à un membre du Parti, ou péjoratif s’il est appliqué à un ennemi du Parti. Il devient donc impossible de l'utiliser pour dire du mal d'un membre du Parti. La population est abreuvée de slogans comme :

- « La guerre, c'est la paix. »

- « La liberté, c'est l’esclavage. »

- « L'ignorance, c'est la force. »

Ce slogan, répété à plusieurs reprises, est particulièrement significatif du point de vue du lecteur/spectateur. Il vient heurter la possibilité d'une liberté individuelle. Dans 1984, les individus qui se croient libres sont dominés par le Parti et son idéologie oppressive. Leur liberté, qui s'appuie sur l'obéissance aveugle et l'amour du Parti et non sur l'histoire ou la logique, est illusoire. C'est précisément sur ces points que portera la « rééducation"/"guérison » de Winston par O'Brien.

De plus, l'ignorance élevée au rang de force remet en question toute la pertinence de l'éducation, de la philosophie (comme mode de pensée cherchant à dénoncer des pensées erronées ou insuffisantes), et même des lieux de savoir universitaires (en tant qu'entreprises de savoir par l'homme et pour l'homme).

Angsoc

L’Angsoc, régime de l’Océania, divise le peuple en trois classes sociales : le Parti intérieur, classe dirigeante au pouvoir partagé, le Parti extérieur, travailleurs moyens, et les « prolétaires », sous-classe s’entassant dans les quartiers sales. Le chef suprême du Parti est Big Brother, visage immortel et adulé placardé sur les murs de la ville. Tous les membres du Parti sont constamment surveillés par la Police de la Pensée et chaque geste, mot ou regard est analysé au travers des « télécrans » (assemblage de deux mots comme on en trouve souvent en novlangue, ici de « télé » et de « écran ») qui balayent les moindres lieux. Winston Smith, membre du Parti extérieur, occupe un poste de rectification d’information au commissariat aux archives, dans le ministère de la Vérité (Miniver en novlangue). Son travail consiste à supprimer toutes les traces historiques qui ne correspondent pas à l'Histoire Officielle, qui doit toujours correspondre à ce que prédit Big Brother.

Les Quatre Ministères

Ces quatre ministères sont représentés comme quatre grands blocs qui « écrasaient complètement l'architecture environnante »[29], démesurément hautes et identiques. Elles constituent principalement l'appareil gouvernemental.

- Le Ministère de la Vérité (Miniver) : s'occupe de « l'information, de l'éducation, des divertissements et des beaux-arts »

- Le Ministère de la Paix (Minipax) : s'occupe de la guerre

- Le Ministère de l'Amour (Miniamour) : s'occupe du respect de la loi et de l'ordre

- Le Ministère de l'Abondance (Miniplein) : est responsable des affaires économiques

Cependant, il se trouve que ces termes sont contradictoires car le Ministère de la Vérité modifie les informations (historiques, actualités…) à la guise du Parti en changeant les vérités qui ne leur plaisaient plus ; Le Ministère de la Paix s'occupe de faire la guerre[30] ; le Ministère de l'Amour anime les rééducations et les tortures de ceux qui sont considérés comme dangereux par le Parti[31] et coopère avec la Police de la Pensée, finalement le Ministère de l'Abondance proclame que les marchandises « coulent à flots » aux habitants ; ce n'est en réalité pas le cas[32].

Pourtant, la population ne s'en soucie pas grâce non seulement au novlangue (qui réduit la capacité de penser), mais aussi à la propagande et au procédé de la double pensée.

La mort de Winston Smith

Après avoir été torturé par O'Brien et avoir trahi Julia (qui, de son côté, le trahit aussi, comme on l'apprend à la fin du roman), Winston Smith devient un fervent partisan du système totalitaire et « amoureux » de Big Brother (« Il aimait Big Brother », sont les derniers mots du texte) par le lavage de cerveau qu'il a subi.

Néanmoins, à la fin du livre, on apprend qu'il va être exécuté par la Police de la Pensée - ce que O'Brien, pendant les interrogatoires, lui avait déjà fait savoir, quoi qu'il arrive. Pourquoi supprimer un homme qui est devenu entièrement favorable au régime en place ?

La réponse tient dans la nature même du régime totalitaire ; la mort de Smith peut signifier :

- que le système tue non seulement ses opposants, comme dans les régimes dictatoriaux « classiques », mais aussi ses plus fervents partisans : comme dans le phénomène des Grandes purges staliniennes des années 1930, nul n'est à l'abri, et le fait d'être un partisan du régime en place ne garantit en rien qu'on aura la vie sauve ; dans ce système la vie humaine ne vaut rien et n'a aucune signification ;

- si le régime veut anéantir toute forme de liberté en contraignant la liberté d'aller et de venir, les corps, le langage, la sexualité, la pensée politique et la pensée privée, il veut, en quelque sorte, « empêcher toute échappatoire » : non seulement les amis du régime peuvent être exécutés, mais les ennemis sont d'abord convertis avant de subir le même sort. Ainsi, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, le Parti, de toute éternité et pour toujours, est « le plus fort », anéantissant toute trace présente, passée et future d'opposition, absolument rien ni personne ne pouvant lui résister. La mort de Smith peut vouloir dire : « De toute façon, tout le monde sera exécuté un jour ou l'autre ».

- que le fait même d'avoir résisté une seule fois implique une fragilité dans l'ordre de la loyauté que le régime ne peut tolérer.

Éléments réels dans le roman

La correspondance d’Orwell indique que son projet était de lancer un avertissement contre les totalitarismes, particulièrement à une gauche britannique (dont il faisait partie) qu'il soupçonnait de complaisance envers Staline, du moins pour ce qui était de certains intellectuels comme George Bernard Shaw ou H. G. Wells.

De nombreux éléments sont puisés dans la réalité de la fin des années 1940 qui a inspiré Orwell de manière flagrante : la description d'un Londres décrépit, avec ses cratères dus à des « bombes fusées », ses files d'attente devant les magasins, ses maisons victoriennes en ruines, ses privations de toutes sortes. Tout cela évoque fortement le Londres de l'immédiat après-guerre et ses pénuries (les tickets de rationnement ont été une réalité jusqu'en 1953) sans compter les effets encore visibles des bombardements allemands (les V1 et V2). Le bâtiment qui aurait inspiré le « ministère de la Vérité » serait celui du ministère de l'Information dans le quartier Bloomsbury, Senate House, aujourd'hui propriété de l'université de Londres.

La répartition des trois « continents » dans le récit est réfléchie d'après Orwell. Il se fonde sur la géographie connue pour diviser le monde en trois parties : l'Estasia, l'Eurasia et l'Océania.

« L’Eurasia comprend toute la partie nord du continent européen et asiatique, du Portugal au détroit de Behring. L’Océania comprend les Amériques, les îles de l’Atlantique, y compris les îles Britanniques, l’Australie et le Sud de l’Afrique. L’Estasia, plus petite que les autres, et avec une frontière occidentale moins nette, comprend la Chine et les contrées méridionales de la Chine, les îles du Japon et une portion importante, mais variable, de la Mandchourie, de la Mongolie et du Tibet. »

— George Orwell

Traductions en langue française

- 1950 : Amélie Audiberti, Éditions Gallimard

- 2018 : Josée Kamoun, Éditions Gallimard

- 2019 : Celia Izoard, Éditions de la rue Dorion (Canada), Agone(France)[33]

- 2020 : Philippe Jaworski, Éditions Gallimard

- 2021 : Romain Vigier, Éditions Renard Rebelle[34]

- 2021: Clémentine Vacherie, JDH Éditions[35]

- 2021: Géraldine Guilier, Le Livre de poche

- 2021: Etienne Leyris, Éditions Larousse

Nouvelles traductions

En 2018, une nouvelle traduction par Josée Kamoun est publiée par les éditions Gallimard, après la première traduction d'Amélie Audiberti. Le passé est remplacé par le présent et beaucoup de termes sont modifiés. En 2019, les Éditions de la rue Dorion confient à Célia Izoard une nouvelle traduction, gardant le passé simple (traduction rééditée en 2021 par Agone, avec le titre en toutes lettres : Mille neuf cent quatre-vingt-quatre). En 2020, les éditions Gallimard publient une traduction par Philippe Jawroski d'abord en Bibliothèque de la Pléiade[36], puis dans une édition Folio Classique. En 2021, à l'occasion de l'entrée du texte original dans le domaine public, une nouvelle traduction de Romain Vigier paraît aux Éditions Renard Rebelle, publiée sous une licence Creative Commons en téléchargement libre. En 2021 également, une nouvelle traduction de Clémentine Vacherie est publiée chez JDH Éditions.

| 1949 | 1950 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| George Orwell | Amélie Audiberti | Josée Kamoun | Celia Izoard | Philippe Jaworski | Romain Vigier | Clémentine Vacherie | Géraldine Guillier | Etienne Leyris |

| Gallimard | Gallimard | Agone | Gallimard | R. Rebelle | JDH | Poche | Larousse | |

| Big Brother | Big Brother | Big Brother | Big Brother | Le Grand Frère | Tonton | Big Brother | Big Brother | Big Brother |

| Newspeak | Novlangue | Néoparler | Novlangue | Néoparle | Nouvelangue | Novlang | Nouvlang | novlangue |

| Thought Police | Police de la Pensée | Mentopolice | Police de la Pensée | Police de la Pensée | Police des Pensées | Police de la Pensée | Police de la Pensée | Police de la Pensée |

| Crimethink | Crimepensée | Mentocrime | Crimepensée | Délit de pensée | Crimepense | Crime-pensée | Crime de la Pensée | |

| Doublethink | Double-pensée | Doublepenser | Doublepensée | Doublepense | Doublepense | Double-pensée | double pensée | doublepenser |

| Proles | Prolétaires | Prolos | Proles | Prolétos | Prolos | Prolétaires | Prolos | Prolo |

| Angsoc | Angsoc | Sociang | Angsoc | Socang | Angsoc | Angsoc | Sociang | Sociang |

| Controlled insanity | Folie dirigée | Démence maîtrisée | Psychose administrée | Folie contrôlée | Folie contrôlée | Folie contrôlée | Démence controlée | |

| Minitrue | Miniver | Minivrai | Vérigouv | Minivrai | Minivrai | Minivrai | MiniVer | Minivrai |

| Minipax | Minipax | Minipaix | Pacigouv | Minipax | Minipaix | Minipaix | MiniPax | Minipaix |

| Miniluv | Miniamour | Miniamour | Lovagouv | Minamour | Minicoeur | Minilove | MiniAm | Miniamour |

| Minipleinty | Miniplein | Miniplein | Pleingouv | Minabonde | Miniplein | Miniplein | MiniPros | Minabond |

| Océania | Océania | Océanie | Océanie | Océanie | Océania | Océania | Océanie | Océania |

| George Orwell | War is peace | Freedom is slavery | Ignorance is strength |

|---|---|---|---|

| Amélie Audiberti | La guerre, c'est la paix | La liberté c'est l'esclavage | L'ignorance c'est la force |

| Josée Kamoun | Guerre est paix | Liberté est servitude | Ignorance est puissance |

| Celia Izoard | La guerre, c'est la paix | La liberté c'est l'esclavage | L'ignorance c'est la force |

| Philippe Jaworski | Guerre est paix | Liberté est esclavage | Ignorance est puissance |

| Romain Vigier | La guerre c'est la paix | La liberté c'est l'esclavage | L'ignorance c'est la force |

| Clémentine Vacherie | La guerre, c'est la paix | La liberté, c'est l'esclavage | L'ignorance, c'est la force |

| Géraldine Guillier | La guerre, c'est la paix | La liberté, c'est l'esclavage | L'ignorance, c'est la force |

| Etienne Leyris | La guerre c'est la paix | La liberté c'est l'esclavage | L'ignorance c'est la force |

Droits d'auteurs

George Orwell étant décédé en 1950 et le roman publié en 1949, il est entré dans le domaine public, soit en 2020 pour les pays prenant en compte la date de publication de l'œuvre, soit en 2021 pour les pays prenant en compte la mort de l'auteur (la majorité des pays)[41].

Adaptations et références

Adaptations cinématographiques ou télévisuelles

- 1984, téléfilm réalisé par Rudolph Cartier (1954) ;

- 1984, film réalisé par Michael Anderson (1956) ;

- 1984, téléfilm réalisé par Christopher Morahan (1965) ;

- 1984, film réalisé par Michael Radford (1984) ;

- 1984 (théâtre cinématographique) réalisé par Alan Lyddiard (2001) ;

- 1984 (théâtre cinématographique) réalisé par Alan Lyddiard (2008) ;

- 1984, film réalisé par Diana Ringo (2023)[42] - [43].

Adaptations théâtrales

- En 2016, une adaptation de Sébastien Jeannerot est présentée au théâtre de Ménilmontant à Paris[44].

- En 2017, une adaptation américaine sur Broadway est contestée par une partie du public du fait de sa violence[45].

Adaptations en bande dessinée

- 1984, bande dessinée en ligne non officielle incomplète par l'artiste canadien Frédéric Guimont (2007)[46]

- 1984, adaptation et dessin par Fido Nesti, reprenant la traduction de Josée Kamoun, aux éditions Grasset. (2020)[36] - [47] - [48]

- 1984, adaptation et dessin par Xavier Coste, aux éditions Sarbacane. (2021)[36] - [47] - [48]

- 1984, adaptation par Jean-Christophe Derrien (scénario) et Rémi Torregrossa (dessin et couleurs), aux éditions Soleil (2021)[47] - [48]

- 1984, adaptation et illustration par Frédéric Pontarolo, aux éditions Michel Lafon (2021)[49]

- 1984, adaptation par Sybille Titeux de la Croix (scénario) et Amazing Améziane (dessins), aux éditions du Rocher (2021)[47]

Notes et références

- Jean Montenot (Lire), « George Orwell », L'Express, (lire en ligne, consulté le ).

- « Karl Kraus, George Orwell et Noam Chomsky » [livre], sur openedition.org, Collège de France, (consulté le ).

- (en) The Modern Library : 100 Best Novels

- (en) Top 100 des meilleurs romans en langue anglaise du Time magazine.

- La description du livre n'est pas aussi détaillée. La carte est donc fondée sur certaines spéculations. En outre, à la fin du livre, l'Océania a conquis toute l'Afrique, du moins si l'on en croit la propagande du Parti : voir la carte suivante.

- Il ne faut pas oublier qu'Orwell s'inspire de la situation géopolitique mondiale de 1948.

- 1984, éditions Gallimard, p. 247-249.

- Thèse soutenue à l’université d’Ottawa https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/27298/1/MR18471.PDF

- « O’Brien entra. Winston se dressa sur ses pieds. Le choc de cette visite lui avait enlevé toute prudence. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, il oublia la présence du télécran.

— Ils vous ont pris aussi ! cria-t-il.

— Ils m’ont pris depuis longtemps ! dit O’Brien presque à regret, avec une douce ironie.

Il s’écarta. Derrière lui émergea un garde au large torse, muni d’une longue matraque noire.

— Vous le saviez, Winston, dit O’Brien. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous le saviez, vous l’avez toujours su.

Oui, il le voyait maintenant, il l’avait toujours su »

1984, George Orwell, 3e partie, chapitre 1. - — Vous êtes un étudiant lent d’esprit, Winston, dit O’Brien gentiment.

— Comment puis-je l’empêcher ? dit-il en pleurnichant. Comment puis-je m’empêcher de voir ce qui est devant mes yeux ? Deux et deux font quatre.

— Parfois, Winston. Parfois ils font cinq. Parfois ils font trois. Parfois ils font tout à la fois. Il faut essayer plus fort. Il n’est pas facile de devenir sensé.

1984, George Orwell, 3e partie, chapitre 3.

« Mais il y avait eu un moment, il ne savait combien de temps, trente secondes, peut-être, de bienheureuse certitude, alors que chaque nouvelle suggestion de O’Brien comblait un espace vide et devenait une vérité absolue, alors que deux et deux auraient pu faire trois aussi bien que cinq si cela avait été nécessaire. »

1984, George Orwell, 3e partie, chapitre 3. - « Vous avez pleurniché en demandant grâce. Vous avez trahi tout le monde et avoué tout. Pouvez-vous penser à une seule dégradation qui ne vous ait pas été infligée ?

Winston s’était arrêté de pleurer, mais ses yeux étaient encore mouillés. Il les leva vers O’Brien.

— Je n’ai pas trahi Julia, dit-il. O’Brien le regarda pensivement.

— Non, dit-il, non. C’est parfaitement vrai. Vous n’avez pas trahi Julia. »

1984, George Orwell, 3e partie, chapitre 3.

« Les rats savaient maintenant ce qui allait venir. […]. Winston pouvait voir les moustaches et les dents jaunes. Une panique folle s’empara encore de lui. […] Mais il avait soudain compris que, dans le monde entier, il n’y avait qu’une personne sur qui il pût transférer sa punition, un seul corps qu’il pût jeter entre les rats et lui. Il cria frénétiquement, à plusieurs reprises :

— Faites-le à Julia ! Faites-le à Julia ! Pas à moi ! Julia ! Ce que vous lui faites m’est égal. Déchirez-lui le visage. Épluchez-la jusqu’aux os. Pas moi ! Julia ! Pas moi ! »

1984, George Orwell, 3e partie, chapitre 5. - https://inventin.lautre.net/livres/Orwell-1984.pdf, p. 360 et 361

- « Elle lui jeta un autre rapide regard de dégoût. – Parfois, dit-elle, ils vous menacent de quelque chose, quelque chose qu’on ne peut supporter, à quoi on ne peut même penser. Alors on dit : « Ne me le faites pas, faites-le à quelqu’un d’autre, faites-le à un tel. » On pourrait peut-être prétendre ensuite que ce n’était qu’une ruse, qu’on ne l’a dit que pour faire cesser la torture et qu’on ne le pensait pas réellement. Mais ce n’est pas vrai. Au moment où ça se passe, on le pense. On se dit qu’il n’y a pas d’autre moyen de se sauver et l’on est absolument prêt à se sauver de cette façon. On veut que la chose arrive à l’autre. On se moque pas mal de ce que l’autre souffre. On ne pense qu’à soi. – On ne pense qu’à soi, répéta-t-il en écho. – Après, on n’est plus le même envers l’autre. – Non, dit-il, on n’est plus le même. Il n’y avait pas, semblait-il, autre chose à dire. » 1984, George Orwell, 3e partie, chapitre 6.

- 1984, édition Gallimard, p. 390-391

- « "Nous autres", le roman qui a inspiré "1984" d'Orwell », sur France Culture, (consulté le )

- « Orwell plagiaire ? », sur Bibliobs, (consulté le )

- (en) « What George Orwell's Nineteen Eighty-Four owes Yevgeny Zamyatin's We », sur the Guardian, (consulté le )

- « Livre culte: 1984 de George Orwell », sur La Presse, (consulté le )

- Mais selon Philippe Jaworski, « les allusions précises au régime stalinien ne sont d'ailleurs pas si nombreuses dans Mil neuf cent quatre-vingt-quatre » (dans George Orwell, Œuvres, Bibliothèque de la Pléiade, 2020, p. 1510

- Cité dans George Orwell, Œuvres, Bibliothèque de la Pléiade, 2020, p. 1496

- « Je pense que Sartre est une baudruche et je vais lui donner un bon coup de pied. » (Lettre non publiée à David Astor, cité dans George Orwell, Une Vie", de Francis Crick, p. 467).

- Convictions qu'il exprimera dix ans avant la rédaction de 1984 dans son ouvrage Hommage à la Catalogne.

- Henri Cohen. Orwell A-T-il Vu Juste ? : Une Analyse Sociopsychologique De 1984 (p. 257)

- Alexandre Zinviev (1991). Confessions d'un homme en trop (p. 669). Folio.

- « Orwell et "1984" », sur L'Echo,

- Jean-Jacques Rosat dans sa préface à Paul Boghossian, La peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, Agone, coll. « Banc d'essais », 2009, p. XXVII.

- Musée en Chine consacré à la révolution culturelle.

- Dans une nouvelle traduction récente, le traducteur propose le mot « Néoparler ».

- George Orwell, 1984, Editions Gallimard, (ISBN 978-2-07-036822-8), p.15.

- Sylvie Marion, « George Orwell, un roman visionnaire ou satirique ? », sur l'Ina.

- Extrait de 1984 de George Orwell, « Au Ministère de l'Amour », sur Contrepoints, .

- George Orwell, 1984, Éditions Gallimard, (ISBN 978-2-07-036822-8), p.59 : « À proprement parler il ne s'agit pas de falsification, pensa Wintson tandis qu'il rajustait les chiffres du ministère de l'Abondance. Il ne s'agit là que de la substitution d'un non-sens à un autre. La plus grande partie du matériel dans lequel on trafiquait n'avait aucun lien avec les donnés du monde réel, pas même cette sorte de lien que contient le mensonge direct. Les statistiques étaient aussi fantaisistes dans leur version originale que dans leur version rectifiée. On comptait au premier chef sur les statisticiens eux-mêmes pour qu'ils ne s'en souvinssent plus. Ainsi, le ministère de l'Abondance avait, dans ses prévisions, estimé le nombre de bottes fabriqués dans le trimestre à cent quarante-cinq millions de paires. [...] Très probablement personne ne savait combien, dans l'ensemble, on en avait fabriqué. Il se pouvait également que pas une n'ait été fabriquée. ».

- Sylvano Santini, « Traduire 1984. Entretien avec Celia Izoard », Spirale (magazine), (lire en ligne)

- « 1984 », sur www.renardrebelle.fr, (consulté le ).

- « 1984 », sur JDH Éditions (consulté le )

- Nicolas Turcev, « Orwell en Pléiade et en BD », sur Livres Hebdo, .

- Jean-Jacques Rosat, « « 1984 » face à ses traducteurs », sur En attendant Nadeau,

- Bérengère Viennot, « La retraduction de «1984» est une idée fabuleuse », sur Slate,

- « #angsoc », sur zinc.mondediplo.net (consulté le )

- Les correcteurs, « Big Brother chez Confo », sur Le Monde, .

- CNDP, « Quand une œuvre tombe-t-elle dans le domaine public ? ».

- (ru) Argumenty i fakty, « Кто такой Александр Обманов, сыгравший главную роль в фильме «1984»? », (consulté le )

- (ru) Komsomolskaïa Pravda, « Волгоградец Александр Обманов сыграл главную роль в экранизации «1984» Оруэлла », (consulté le )

- Aurelie Brunet, « 1984 » au Théâtre de Ménilmontant, l’angoisse et la lutte pour la liberté humaine, la Critiquerie, 30 septembre 2016.

- Nelly Lesage, « Vomissements, évanouissements... : à Broadway, l'adaptation de 1984 trouble le public », sur Numerama, .

- (en) A. Galdon Rodriguez, George Orwell's Nineteen Eighty-Four As An Influence On Popular Culture Works–V For Vendetta And 2024, UCLM

- Yoann Debiais, Damien Canteau, « 1984 », sur Comixtrip,

- Anne Douhaire, « Bande dessinée : "1984", de George Orwell, trois regards sur une même œuvre », sur France Inter,

- Yoann Debiais, « 1984 de Frederic Pontarolo, George Orwell », sur Comixtrip,

Annexes

Bibliographie, études

- Anthony Burgess, 1984-85, Robert Laffont, Paris, 1977

- Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme

- François Brune, Sous le soleil de Big Brother : Précis sur « 1984 » à l'usage des années 2000, Éditions L'Harmattan, , 167 p. (ISBN 978-2-7384-9611-9)

- Frédéric Regard commente 1984, Folio, Paris, 1994

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Nineteen Eighty-Four (Texte anglais, Ebook de domaine public canadien - PDF)