Fahrenheit 451

Fahrenheit 451 est un roman d'anticipation dystopique[1] de Ray Bradbury publié en 1953 aux États-Unis chez l'éditeur Ballantine Books. Il paraît en France en 1955 aux éditions Denoël dans la collection Présence du futur. Le livre a obtenu le prix Hugo du meilleur roman 1954.

| Fahrenheit 451 | |

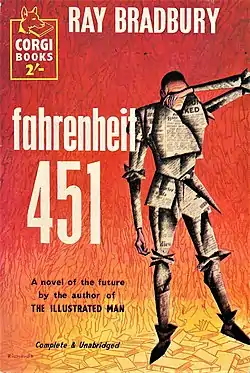

Couverture de 1957. | |

| Auteur | Ray Bradbury |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Anticipation |

| Version originale | |

| Langue | Anglais américain |

| Titre | Fahrenheit 451 |

| Éditeur | Ballantine Books |

| Date de parution | 1953 |

| Version française | |

| Traducteur | Henri Robillot |

| Éditeur | Denoël |

| Collection | Présence du futur |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de parution | 1955 |

| Nombre de pages | 236 |

| Chronologie | |

Le titre fait référence au point d'auto-inflammation, en degrés Fahrenheit, du papier. Cette température équivaut à 232,8 °C.

Résumé

Première partie : Le foyer et la salamandre de feu

Dans la nuit, le pompier Guy Montag est sur la route pour rentrer chez lui. Il rencontre une jeune fille de 17 ans, Clarisse, qui habite dans une maison voisine de la sienne avec son père et son oncle. Clarisse est différente des gens qu'il côtoie habituellement : elle observe son environnement, elle réfléchit. Ils discutent ensemble quelques minutes où elle lui pose quelques questions qu'il trouve surprenantes. Elle lui demande notamment s'il est heureux et elle s'en va avant qu'il ait le temps de répondre.

Arrivé chez lui, il trouve sa compagne Mildred étendue sur le lit sans connaissance et à ses pieds gît un petit flacon de cristal vide : elle vient d'absorber son contenu, une trentaine de comprimés d'un somnifère. Il appelle les secours, qui la sauvent à l'aide de deux appareils (ils ne sont même pas médecins). Ils vident son estomac et remplacent son sang par du sang neuf.

Le lendemain, elle ne se souvient plus de rien. Plus tard, de nuit, on retrouve Guy Montag dans la caserne où il travaille. Alors qu'il sort, il s'approche du limier électronique, animal robot chargé de monter la garde. Il réalise que ce limier le menace. Il se demande si c'est lié à ce qu'il cache chez lui. Il parle de l'attitude du robot à un de ses collègues, le capitaine Beatty, qui lui dit que c'est impossible. À la fin de leur conversation, le capitaine demande à Montag s'il n'a pas la conscience tranquille…

Montag croise régulièrement Clarisse dans la rue. Il parle avec elle. Il lui dit qu'elle semble être différente des autres. À l'école, on lui dit qu'elle n'est pas sociable. Elle explique qu'elle aime observer et écouter les gens. Elle constate qu'ils n'ont pas de conversation. Elle parle souvent de son oncle, celui-ci lui décrit souvent comment était le passé (les enfants ne s'entretuaient pas, par exemple).

Depuis quatre jours, Montag ne voit plus Clarisse. Lorsqu'il en parle avec sa femme, cette dernière lui dit qu'elle pense qu'elle est morte, qu'elle a eu un accident. Il réfléchit à leur couple et réalise qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Ni l'un ni l'autre ne se souviennent de l'endroit où ils se sont rencontrés dix ans plus tôt.

Un peu à la traîne, Montag repart en mission. Son équipe se rend dans une maison qui contient des livres. Par inadvertance, la main de Montag en vole un. La femme qui y habite refuse de quitter les lieux et meurt brûlée avec ses livres. Montag est choqué par cette situation, en parle à sa femme, qui ne comprend pas sa réaction. En même temps, il cache le livre qu'il a dérobé sous son oreiller. Le lendemain, il refuse d'aller travailler, il déclare qu'il est malade. Le capitaine des pompiers arrive chez lui et lui explique ce que les livres représentent dans la société : ils nivellent les gens par le bas car leur contenu est devenu plat et sans intérêt au moment où on les interdit ; de plus, ils sont facteurs d'inégalités sociales. Pendant ce temps, Mildred découvre le livre caché sous l'oreiller par Montag, mais elle ne peut le dénoncer.

Le capitaine quitte leur maison en demandant à Montag de revenir travailler. Le pompier reste seul avec sa femme et exprime son envie de changer les choses. Elle reste résignée. Subitement il se dirige vers la porte : au-dessus de celle-ci se trouve une cachette dont il extrait des livres. Sa femme lui demande de les brûler et perd son sang-froid. Il la neutralise, elle se calme. Ils entendent le capitaine revenir puis s'éloigner.

Cette partie se termine alors qu'il vient de lire l'extrait d'un livre. Mildred trouve que son texte « ne veut rien dire du tout ». Son mari lui demande d'attendre : « On va recommencer depuis le début ».

Deuxième partie : Le tamis et le sable

Montag et Mildred continuent de lire. Peu à peu Mildred se désintéresse des livres et se tourne de nouveau vers les écrans. Montag décide d'aller voir Faber, un professeur d'anglais retraité, qu'il a rencontré un an plus tôt. Il pense qu'il l'aidera à comprendre les livres. L'homme est tout d'abord surpris et inquiet de cette visite puis il accepte de laisser Montag entrer chez lui. Il lui donne alors les trois éléments qui expliquent selon lui la disparition des livres dans leur société :

- « Ils montrent les pores sur le visage de la vie » ;

- « Ils nécessitent du temps libre » ;

- « Il faut avoir le droit d'accomplir les actions fondées sur ce que nous apprend l'interaction des deux autres éléments ».

Après avoir entendu cela, Montag décide de sauver les livres. Il propose d'en réimprimer quelques-uns. Faber refuse d'abord puis accepte sous la menace (Montag s'est mis à déchirer les pages de la Bible une à une). Il lui donne ensuite un « coquillage » qu'il a fabriqué et qui est un radio-émetteur que Montag se glisse dans l'oreille pour rester en contact avec le vieil homme. Ce dernier pourra ainsi le guider et l'aider à parler avec le capitaine des pompiers.

Dehors, la guerre semble imminente.

Rentré chez lui, Montag assiste à une conversation qui a lieu entre sa femme et deux amies à elles. Elles parlent des enfants, de politique. Il est excédé et sort un livre. Mildred est horrifiée et justifie la présence de l'objet en disant que les pompiers ont droit d'en rapporter un chez eux une fois par an. Il se met à lire un texte poétique. Une des femmes, Mme Phelps, commence à pleurer. Les femmes s'en vont. Il reste seul.

Montag se rend à la caserne. Dans l'oreillette, Faber lui demande d'être compréhensif et patient. Le capitaine Beatty lui parle longuement de la lecture et des livres. Il lui fait comprendre qu'il sait que Montag est attiré par les livres et essaie de l'en dissuader en énonçant des citations pour illustrer sa démonstration. Il lui raconte aussi un de ses rêves dans lequel Montag était présent. Le pompier est très affecté par ces propos. L'alerte retentit et les hommes montent dans la salamandre accomplir leur mission. Arrivé à destination, Montag se rend compte que le véhicule vient de s'arrêter devant chez lui.

Troisième partie : L'éclat de la flamme

Beatty demande à Montag de brûler lui-même sa maison. Mildred quitte les lieux et prend la route à toute allure. C'est elle qui a dénoncé son mari (de toute façon ses amies l'avaient déjà fait auparavant). Lorsque la maison est réduite en cendres, Montag est abasourdi. Le coquillage émetteur (la balle verte) tombe de son oreille. Beatty déclare qu'il va arrêter l'homme qui communique avec lui. Montag dirige alors la lance à incendie vers le capitaine des pompiers et l'enflamme (l'attitude de Beatty est d'ailleurs étrange : il n'a pas dénoncé Montag plus tôt alors qu'il savait qu'il cachait des livres, l'a laissé armé et l'a provoqué ; voulait-il se suicider ?). Il assomme ensuite les deux autres pompiers. Le limier l'attaque et a le temps de piquer Montag à la jambe avec sa seringue avant d'être détruit par les flammes de Montag. Sa jambe le fait souffrir mais après avoir récupéré quatre livres cachés dans les buissons, Montag prend la fuite. Il entend qu'un avis de recherche le concernant a été lancé. La guerre est déclarée.

Montag manque de se faire écraser en traversant la route. Il se rend ensuite chez un de ses anciens collègues pompier chez qui il cache des livres. Il le dénonce ensuite et la salamandre arrive pour remplir sa mission destructrice. Puis Montag va voir Faber. Ils apprennent qu'un limier-robot infaillible est à la recherche du fugitif. Il dit à Faber de brûler tout ce qu'il a touché pour enlever son odeur puis il prend la fuite. Traqué, il saute dans l'eau du fleuve, se change et se laisse dériver. Il arrive sur une berge où quelques hommes sont regroupés autour d'un feu de camp. Ce sont des marginaux qui vivent à l'écart des villes. Ils ont la capacité de retenir par cœur le contenu d'un livre à partir du moment où ils l'ont lu une fois. Ils sont ainsi les garants des contenus des œuvres. Ils disent être des « couvertures de livres ». Ayant appris par la télévision ce qui était arrivé à Montag, ils l'acceptent parmi eux, tandis que les autorités, qui ont perdu sa piste, se contentent d'une apparence de justice en lançant leur limier sur un innocent.

Au loin, ils assistent à la destruction de la ville par un bombardement. Ils prennent la route vers le nord, ayant pris conscience de l'importance du devoir de mémoire pour les hommes et allant vers les autres pour les aider. Montag marche en tête.

Écriture

Contexte historique

La passion de Bradbury pour les livres a commencé dès son plus jeune âge. Lorsqu'il obtient son diplôme d'études secondaires, sa famille ne peut pas se permettre de lui payer l'université. Il commence à passer du temps à la bibliothèque publique de Los Angeles où il étudie seul, en autodidacte. En tant que visiteur régulier des bibliothèques dans les années 1920 et 1930, il se souvient avoir été déçu de ne pas avoir de romans de science-fiction, comme ceux de H. G. Wells, car, à l'époque, ils n'étaient pas jugés suffisamment littéraires. Quand il apprit la destruction de la Bibliothèque d'Alexandrie, le jeune homme fut fortement impressionné par la vulnérabilité des livres à la censure et à la destruction. Adolescent, Bradbury fut horrifié par les incendies de livres par les nazis, puis par la campagne de répression politique menée par Joseph Staline, les Grandes Purges, au cours de laquelle des écrivains et des poètes furent arrêtés et souvent exécutés.

Peu de temps après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont commencé à être concernés par le Projet de bombe atomique soviétique et l'expansion du communisme. Le House Un-American Activities Committee (HUAC), créé en 1938 pour enquêter sur les citoyens américains et les organisations soupçonnées d'entretenir des liens avec le communisme, a tenu des audiences en 1947 pour enquêter sur l'influence présumée communiste dans la réalisation de film à Hollywood. Ces audiences ont abouti à la Liste noire de Hollywood dont le Hollywood Ten, un groupe de scénaristes et de réalisateurs influents. Cette ingérence gouvernementale dans les affaires des artistes et des créateurs a fortement irrité Bradbury. Bradbury était amer et préoccupé par le fonctionnement de son gouvernement. Une rencontre nocturne tardive, en 1949, avec un policier trop zélé, inspirerait Bradbury à écrire Le Promeneur, une nouvelle qui deviendrait Le Pompier, puis Fahrenheit 451. L'augmentation des audiences du sénateur Joseph McCarthy, hostiles aux accusés communistes, à partir de 1950, a renforcé le mépris de Bradbury pour le gouvernement à la dérive.

Vers 1950 environ, la guerre froide battait son plein et la peur de la guerre nucléaire et de l'influence communiste chez le public américain était à un niveau fébrile. La scène était prête pour que Bradbury écrive la fin dramatique de Fahrenheit 451, holocauste nucléaire, illustrant le type de scénario redouté par de nombreux Américains de l'époque.

Depuis le début de sa vie, Bradbury a été témoin de l'âge d'or de la radio, et de la transition vers l'âge d'or de la télévision. Il voit alors ces nouveaux médias comme des distractions quant à la lecture de livres, et les perçoit comme une menace pour la société, car la radio et la télé permettent de détourner les gens des affaires importantes. Ce mépris des médias et de la technologie de masse abrutissante est retranscrite par Mildred et ses amies dans le livre, et constitue un thème important du livre.

Les nouvelles avant Fahrenheit

Dans le livre de Bradbury Match to Flame: The Fictional Paths to Fahrenheit 451 il dit dans la préface « Pendant de nombreuses années, je répétais aux gens que Fahrenheit 451 était le résultat de mon histoire Le Piéton que j'ai écrit au courant de ma vie. Il s’avère que c’est un malentendu: bien avant Le Piéton, j'ai écrit plusieurs histoires que vous retrouverez dans ce livre ». La généalogie complète des chapitres de Fahrenheit 451 est donnée dans Match to Flame, ce livre compile une dizaine de nouvelles racontant comment il en est venu à écrire Fahrenheit 451.

Entre 1947 et 1948, Bradbury a écrit la nouvelle Bright Phoenix (non publiée dans le magazine Fantasy & Science Fiction avant le numéro de Ray Bradbury (trad. de l'anglais), Bright Phoenix, vol. 24, Mercury, coll. « The Magazine of Fantasy and Science Fiction » (no 5), ) sur un bibliothécaire confronté à la destruction de livres[2].

À la fin de 1949, Bradbury a été interrogé par un agent de police alors qu'il marchait tard dans la nuit. Quand le policier lui a demandé : « Que faites-vous ? », Bradbury lui a répondu : « Mettre un pied devant un autre. » Cet incident a inspiré Bradbury à écrire la nouvelle Le Piéton de 1951. Petit à petit, ce piéton est devenu Montag[3].

Bradbury élargit les bases de Bright Phoenix et de l'avenir totalitaire de Le Promeneur dans Le Pompier, une nouvelle publiée dans le numéro de février 1951 de Galaxy Science Fiction. Le Pompier a été écrit dans le sous-sol de la bibliothèque Powell de UCLA sur une machine à écrire qu'il a louée au prix de dix cents la demi-heure. Le premier projet comptait 25 000 mots et a été achevé en neuf jours.

L'œuvre dans son contexte

La science-fiction

Les années 1920 à 1950 marquent aux États-Unis le premier âge d’or de la science-fiction. Le « mouvement » allie romans et nouvelles, publiées sous formes d’épisodes dans des magazines, et films (ainsi Metropolis de Fritz Lang datant de 1927), souvent restés dans les mémoires pour leurs effets spéciaux. À l’époque les livres de science-fiction ne sont cependant qu'une littérature de gare. C’est dans les années 1950 que se révèlent des écrivains de premier plan comme Philip K. Dick, Isaac Asimov ou Ray Bradbury. Celui-ci se démarque cependant par un style plus poétique et une vision souvent pessimiste de la société d’aujourd’hui et assez anti-scientifique.

En outre Bradbury rejette le titre d'écrivain de science-fiction : « Avant tout, je n'écris pas de science-fiction. J'ai écrit seulement un livre de science-fiction et c'est Fahrenheit 451, fondé sur la réalité. La science-fiction est une description de la réalité. La Fantasy est une description de l'irréel. Donc Les Chroniques martiennes ne sont pas de la science-fiction, c'est de la fantasy[4]. »

Le maccarthysme

En 1952, le maccarthysme bat son plein aux États-Unis. Cette chasse aux sorcières, déclenchée par le sénateur Joseph MacCarthy, vise des personnalités du monde du spectacle et des lettres suspectées de sympathies communistes, personnalités parfois connues de Bradbury. Rien ne vient cependant étayer la thèse selon laquelle Fahrenheit 451 serait une dénonciation de cette politique, d'autant plus que l'essentiel du roman a été écrit entre 1947 et 1951. De plus Bradbury n'en a jamais fait mention dans ses nombreuses interviews.

Analyse

Le titre

Le titre de l'ouvrage, Fahrenheit 451, fait référence à la température en degrés Fahrenheit à laquelle, selon Bradbury, le papier s’enflamme et se consume, soit environ 232,8 °C. Pour justifier le choix de cette température, Bradbury indique dans l'introduction de l'édition commémorative des 40 ans de l'ouvrage, avoir contacté plusieurs départements de chimie de diverses universités, ainsi que plusieurs professeurs de chimie, et n'avoir trouvé personne susceptible de le renseigner. Il aurait alors téléphoné au poste de pompiers le plus proche de chez lui qui lui aurait donné le chiffre de 451 comme température d'ignition des livres 451 °F[5].

Les thèses de l’œuvre

Une allégorie possible : le maccarthysme

L’œuvre serait une condamnation du maccarthysme. Elle présente de nombreux points communs avec la situation aux États-Unis en 1952. En effet, dans l’œuvre, les intellectuels sont éliminés sur dénonciation de leurs voisins dans le but d’assurer la sécurité nationale (une seule parole, donc pas de naissance de mouvements de contestation) et le « bonheur commun ».

Ce qui a causé l’émergence d’une telle société

- Les méfaits de l’émergence d’une culture de masse. Comme le décrit le pompier Beatty, l’émergence d’une telle société n’a été rendue possible que par l’émergence d’une culture de masse, facilitée par la déliquescence du système scolaire : « Le cinéma et la radio, les magazines, les livres sont nivelés par le bas en une vaste soupe ». Les gens se sont désintéressés de la culture et ont préféré faire du sport ou regarder la télévision.

- L’absence de mobilisation des intellectuels. La situation a aussi été rendue possible par le fait que les intellectuels comme Faber ne se soient pas mobilisés : « J’ai vu où on allait, il y a longtemps de ça. Je n’ai rien dit. Je suis un de ces innocents qui auraient pu élever la voix quand personne ne voulait écouter les "coupables". » Ce message peut être considéré comme un appel à la communauté des intellectuels pour qu’ils se mobilisent contre l'analphabétisation de la société.

Les solutions et l’opinion de Ray Bradbury sur le bonheur

- « L’échec de la révolution ». Selon Bradbury, fomenter une révolution pour tenter d’inverser le processus est voué à l’échec. En effet, le régime est trop puissant, d’ailleurs Montag se fait prendre. Mais, plus que dangereuse, une telle tentative est inefficace, comme le laisse entendre le titre de la partie où est décrite la révolution (Le tamis et le sable). Le message révolutionnaire (le sable) ne serait pas écouté par la population (le tamis), obnubilée par la télévision.

- « Une vision humaniste de l’homme et du monde ». Bradbury croit cependant qu’il faut garder l’espoir, car une société comme celle qu’il dépeint n’est pas viable; en effet, elle a perdu la guerre; Il faut attendre des temps meilleurs. De plus, tout peut recommencer : « C’est ce que l’homme a de merveilleux, il ne se laisse jamais gagner par le découragement ». Enfin, pour lui, le bonheur consiste à jouir des bonheurs prodigués par la nature et non de bonheurs artificiels : « Regarde le monde, il est plus extraordinaire que tous les rêves fabriqués ou achetés en usine. »

Éditions en français

- Denoël, coll. Présence du futur no 8, deuxième trimestre 1955. Réédité en 1966, 1971, 1974, 1976, 1979, 1982, 1985, 1990, avril et septembre 1995, 1999.

- France Loisirs, 1976.

- Gallimard Jeunesse, coll. « 1000 Soleils » no 14, 1982.

- Gallimard, coll. « Folio SF » no 3, 2000, 2002, 2003 et 2008.

- Belin / Gallimard, coll. « Classico Lycée », trad. Jacques Chambon et Henri Robillot, dossier par Laure Mangin, septembre 2011.

- Belin / Gallimard, coll. « Classico Collège », trad. Jacques Chambon et Henri Robillot, dossier par Marie-Émilie Papet, août 2018.

Les premières éditions chez Denoël (jusqu'en 1976) comportent deux nouvelles à la suite du roman : Le Terrain de jeu (The Playground) et Mañana (The Millionth Murder). Les éditions suivantes ne proposent que le texte Fahrenheit 451, jusqu'en 1995 où deux autres nouvelles apparaissent : Feu de joie (Bonfire) et L'Éclat du phénix (Bright Phoenix) accompagnées de deux articles signés Bradbury, d'un cahier pédagogique et d'une préface de Jacques Chambon.

Les rééditions chez Gallimard à partir de 2000 ne conservent que la préface en plus du roman[6].

Adaptations

- Cinéma

- François Truffaut en a fait un film, Fahrenheit 451, sorti en 1966, avec Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack, Anton Diffring. Cette incursion de Truffaut dans la science-fiction lui permet d’explorer un futur plausible. Une partie de son enfance est marquée d'une part par son amour des livres et d'autre part par le nazisme et les autodafés.

- Fiction interactive

- Une adaptation du roman en fiction interactive, Fahrenheit 451, fut réalisée en 1984 ; elle fut développée par Byron Preiss Video Productions, Inc., publiée par Trillium Corp. et sortit sur Apple II, Atari ST, Commodore 64, DOS, Macintosh et MSX.

- Bande dessinée

- Une adaptation sous forme de bande dessinée par Tim Hamilton et traduit par Fanny Soubiran est publiée en 2010 chez l'éditeur Casterman.

- Théâtre

- Adaptation, mise en scène, univers sonore de David Géry (assisté pour la mise en scène par Florence Lhermitte) ; spectacle créé le au Théâtre de la Commune (centre dramatique national d'Aubervilliers).

- Télévision

- HBO Films produit le téléfilm Fahrenheit 451, sorti en 2018 et réalisé par Ramin Bahrani.

Autres

- Œuvres s'inspirant de Fahrenheit 451 :

- Réalisé en 2002 par Kurt Wimmer, avec Christian Bale, Taye Diggs et Sean Bean, le film Equilibrium s'inspire très largement du thème de Bradbury : cité futuriste, régime totalitaire, destruction par le feu de tous objets d'art (le film commence par l'autodafé de la Joconde de Léonard de Vinci). Là encore, c'est l'un des agents du pouvoir qui trouvera seul le chemin de la révolte contre le système totalitaire qu'il représente. Le film puise aussi largement chez George Orwell (1984) et s'inspire également du film Matrix (costumes, chorégraphies des combats…).

- Le film Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, palme d'or à Cannes, fait explicitement référence au roman : le titre est inspiré du fait que le cri d’alarme à lancer à la société abêtie n’est plus fait par le papier (et donc les intellectuels) mais par l'événement du , qui doit permettre à la population de ne pas voter pour George W. Bush aux élections présidentielles de 2004 (ce qui fut un échec, de ce côté). Moore considère que les intellectuels de gauche américains ont trahi leur mission. Ray Bradbury a exprimé sa colère vis-à-vis du fait que Moore ait pastiché le titre de son roman sans sa permission, mais il ne peut le poursuivre en justice parce qu’il n’avait pas placé le titre sous copyright.

- Une bande dessinée de Donald Duck (parue dans Mickey Parade) pastiche le roman sous le titre de La Brigade du Silence 154 (en version française)[7]. Dans cette histoire, Donald fait partie d’une brigade de pompiers qui doivent brûler tous les instruments de musique sous l’ordre de Picsou qui prétend que la musique rend triste.

- Dans le dessin animé Les Simpson, Lisa Simpson croise la route de Timothy, le révérend de l'église de Springfield, en camionnette, qui lui demande si elle a un livre à lui conseiller. Elle lui propose Fahrenheit 451, et, tout de suite après, sont visibles l'inscription « livres à brûler » à l'arrière du véhicule et des flammes à travers les vitres arrière.

- Fahrenheit 56K est une œuvre de théâtre de caractère dystopique dont l'auteur est l'Espagnol Fernando de Querol Alcaraz. Ses sujets principaux sont la censure, la liberté d'expression et Internet.

- Dans le livre Virus L.I.V. 3, est faite une référence directe à Fahrenheit 451, puisque, dans le cadre du virus qui permet aux lecteurs de « vivre » les livres, l'héroïne Allis y fait une incursion. Le mot de passe qu'elle emploie pour le chat, qui plus est, est F451.

- Dans Library Wars, le livre Farenheit 451 y est mentionné comme étant le livre de la prophétie car les Actions des « pompiers » ressemblent étrangement à celles du Comité d'Amélioration des Médias.

- Proposé en 2012 peu après la mort de Ray Bradbury, le code erreur HTTP 451 signale les sites internet inaccessibles pour cause de censure[8]. L'erreur 451 a été approuvée par l'IESG le , mais était déjà utilisée avant son approbation officielle.

- Le nombre 451 se retrouve pour la première fois dans l'histoire du médium dans le jeu vidéo System Shock. Il est par la suite réutilisé dans Bioshock (ainsi que son successeur) et Dishonored, jeux présentant tous, à leur façon, des gouvernements totalitaires.

- Dans le 14e tome de la série Les Gardiens de Ga'Hoole, les livres, ainsi que tous ce qui est considéré comme de la vanité sont brûlés. Une chouette cite l'auteur pour l'idée d'apprendre les livres.

- Dans la pièce de théâtre By Heart, de l'auteur/metteur en scène/comédien Tiago Rodrigues, créée en 2013 dans le cadre de la programmation du festival Cidade PreOcupada (Portugal), le texte fait référence de nombreuses fois à Fahrenheit 451, ainsi qu'à l'apprentissage par cœur en général, à Shakespeare, aux écrits de George Steiner, et à sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer.

- En 2020, Alpha Wann nomme un morceau Fahrenheit 451 dans la don dada mixtape vol. 1 dans laquelle il fait référence au roman et cite par ailleurs trois grands classiques de science-fiction dystopique : « Meurs avec le cœur pur, tu verras Le Meilleur des mondes/1984 Diable, j'ai même peur des ombres/451 Fahrenheit, c'est 232 Celsius/Trou dans la couche d'ozone, même le ciel s'use. »

- Dystopies littéraires :

- Les romans de Philip K. Dick sur le thème récurrent des réalités distordues pour servir des intérêts particuliers.

- La Ferme des animaux, roman de George Orwell, publié en 1948.

- Le Meilleur des mondes, roman d’Aldous Huxley écrit en 1931, une vision du futur opposée souvent comparée à 1984.

- Lingua Tertii Imperii, ouvrage de Victor Klemperer étudiant la novlangue nazie.

- Un bonheur insoutenable, roman d'Ira Levin, publié en (1969), une vision du futur à comparer à 1984 et à Le Meilleur des mondes.

- Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly, publié en 1864.

- Hymne, roman d’Ayn Rand publié en 1938, un monde futur où l'individualité a disparu pour laisser la place au groupe.

- La Grève (Atlas Shrugged) de Ayn Rand publié en 1957.

- Globalia de Jean-Christophe Rufin, qui traite de thèmes semblables, publié en 2004.

- Nous autres, roman d'Ievgueni Zamiatine qui a inspiré 1984, publié en 1920.

- Walden II, roman de Burrhus Frederic Skinner, publié en 1948, où les problèmes des individus sont réglés par un conditionnement opérant.

- Le Liseur du 6h27, roman de Jean-Paul Didierlaurent, publié en 2014.

- Film dystopique :

- Brazil, film de Terry Gilliam (1985).

Notes et références

- « Quelle est la différence entre la Science-Fiction et l’Anticipation ? », sur humanafterhal.com, .

- « About the Book: Fahrenheit 451 » [archive du ], National Endowment for the Arts.

- (en) Ray Bradbury's Fahrenheit 451 audio guide, dans The Big Read sur BBC :

« Quand je suis sorti d'un restaurant quand j'avais trente ans, je suis allé me promener le long de Wilshire Boulevard avec un ami. Une voiture de police s'est arrêtée et le policier s'est levé et est venu nous dire : “Que faites-vous ?”. J'ai dit : “Mettre un pied devant l'autre” et c'était une mauvaise réponse, mais il a continué à dire : “Regardez dans cette direction et cette direction: il n'y a pas de piétons” ce qui m'a donné l'idée de Le Promeneur, et le piéton de cette nouvelle est devenu Montag ! Ce policier est donc responsable de la création de Fahrenheit 451. »

- Devin D. O'Leary, « Grandfather Time - An Interview with Ray Bradbury », Weekly Wire, (consulté le ).

- Ray Bradbury, Fahrenheit 451 : A Novel, 40 Anv edition, , 190 p. (ISBN 978-0-671-87036-2) ; Introduction, page 29.

- Ray Bradbury, « Fahrenheit 451 » () sur le site NooSFere.

- « La brigade du silence 154 (Paper Celsius 154) », INDUCKS, (consulté le ).

- (en) « Call for Ray Bradbury to be honoured with internet error message », sur The Guardian.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressource relative à la musique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :