Conte philosophique

Le conte philosophique, genre littéraire né au XVIIIe siècle, est une histoire fictive, critique de la société et du pouvoir en place pour transmettre des idées, concepts à portée philosophique : mœurs de la noblesse, régimes politiques, fanatisme religieux ou encore certains courants philosophiques. Il reprend la construction du conte et utilise certaines de ses formulations comme « il était une fois », dans le but de se soustraire à la censure qui sévit à cette époque. Il appartient, comme lui, au genre de l'apologue, court récit allégorique et argumentatif dont on tire une morale, et qui regroupe aussi, entre autres, la fable et l'utopie.

Voltaire est le principal représentant de ce genre, Candide, Micromégas et Zadig étant ses œuvres les plus représentatives.

Contexte d'émergence

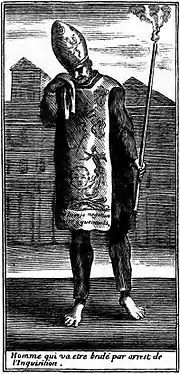

Louis XIV meurt en 1715, après un règne qui a vu l’apogée du pouvoir royal et le retour à un ordre moral. La monarchie absolue censure de nombreuses publications littéraires. Héritiers des libertins du XVIIe siècle, des esprits critiques comme Voltaire et Diderot sont appelés les « philosophes des Lumières ». Ils dénoncent, au nom de la Raison et des valeurs morales, les oppressions qui perdurent à leur époque. Ils subissent pour la plupart cette censure ou des peines d'emprisonnement. De ce fait, des publications clandestines voient le jour pour certains, pendant que d'autres se tournent vers des souverains étrangers que l'on appelle les « despotes éclairés ».Pour essayer de contourner les interdits, ces philosophes imaginent de nouveaux genres littéraires, et parmi eux, le conte philosophique.

Les grandes caractéristiques du conte philosophique

Un genre composite

Le conte philosophique est un genre hybride[1]. Les caractéristiques des contes de fées sont détournées et des problématiques philosophiques sont délivrées. Ainsi, dans Candide de Voltaire, les traits traditionnels du conte sont présents : l'action se déroule dans un château, l'époque est indéterminée (bien que l'on puisse observer des parallèles historiques, notamment le séisme de Lisbonne de 1755) et les personnages sont nobles pour la plupart. Certaines caractéristiques du roman d'aventures apparaissent également, comme la présence de nombreuses péripéties ou encore de longs voyages[2]. Voltaire écrit ses contes comme des contes traditionnels, mais les modifie à sa manière en y insérant une thèse philosophique ; c'est un moyen pour lui de communiquer ses idées[3]. Il y ajoute les procédés du registre comique, comme l'ironie, se rapprochant ainsi parfois du genre de la farce. Une morale et des éléments de la société contemporaine sont aussi présents, pour que le lecteur réfléchisse au conte et à la question qu'il pose. Le conte philosophique comprend également certains attributs du genre picaresque, comme le fait que le héros traverse plusieurs classes sociales, ou encore que les sentiments élevés, comme l'amour, sont tournés en dérision.

Un genre parodique

Le conte philosophique tire la plus grande partie de sa structure des contes, mais il parodie ce genre en exagérant certaines de ses caractéristiques[4]. Il comporte généralement des aspects merveilleux comme des personnages qui meurent, puis reviennent à la vie sans plus d'explication, alors que d'autres meurent définitivement. De plus, les personnages sont souvent caricaturaux : ils sont définis par un seul trait de caractère. Ainsi, le personnage de Candide peut être compris simplement par son nom. Mais l'univers est réel et se confronte souvent avec la société contemporaine de l'auteur. Ce décalage est créé par la parodie, un artifice littéraire qui utilise le détournement, l'inversion, la réduction, l'amplification, l'anachronisme et les jeux de mots, en détournant les règles du genre parodié[5]. Ainsi, dans Candide, Voltaire fait un jeu de mots sur l'intitulé de la philosophie du personnage de Pangloss qu'il nomme la « métaphysico-théologo-cosmolonigologie »[6].

Un genre satirique

Le conte philosophique utilise souvent la satire comme procédé littéraire. En effet, la satire est un bon moyen de dénonciation et de critique de la société. La satire s'appuie sur de nombreuses techniques comme la caricature, l'ironie et l'humour noir. La caricature permet en effet au lecteur de rire en lui fournissant une image exagérée de la réalité, c'est le but même de la littérature satirique. C'est par ce procédé que Voltaire critique la noblesse très présente dans Candide. Il y dénonce également la pensée de certains philosophes. Par exemple, Pangloss est une caricature du philosophe allemand Leibniz. L'humour noir fait aussi passer de nombreuses choses ignobles et immorales qui ont alors l'air tout à fait banales. Par exemple, dans le chapitre 9 du même ouvrage, Voltaire écrit : « On enterre monseigneur dans une belle église, et on jette Issachar à la voirie »[7].

Un genre argumentatif

Le conte philosophique doit sa notoriété à Voltaire dont les essais sont rendus concrets par le biais des personnages et de l'utilisation des registres comiques ou encore satiriques. L'argumentation a toujours été liée à la littérature : la légèreté du récit permet de toucher un plus grand nombre de lecteurs et donc de diffuser les thèses des philosophes. Le but de l'argumentation est de présenter de manière constructive le développement de certaines idées ou avis, à l'aide d'arguments. Pour défendre les idées des Lumières, "les thèmes des écrits étaient fictifs car la fiction séduit le lecteur et fonctionne comme un appât : elle ensorcelle par le récit, la moralité (ou la thèse défendue) devient ainsi plus «digeste»"[8]. Tout texte comporte un thème, c'est-à-dire un sujet qu'il traite. Mais le texte argumentatif comprend aussi une thèse, c'est-à-dire un avis, un jugement qu'un locuteur défend. Il faut donc identifier (et distinguer) le thème et la thèse. À la thèse soutenue par l'auteur s'oppose la thèse adverse, ou thèse réfutée. Dans Candide de Voltaire, Pangloss est l'incarnation de la pensée de Leibniz dont la thèse est attaquée par l'auteur durant tout le récit. Afin de défendre sa thèse et transmettre des idées, l'auteur du texte emploie des arguments : idées, causes, références. Il les appuie et les rend plus concrets grâce à des exemples. Le conte philosophique est obligatoirement un texte d'argumentation indirecte, c'est-à-dire que le récit et les situations peuvent séduire le lecteur mais la leçon que délivre le texte (implicitement ou explicitement ) doit l'instruire en lui délivrant un contenu moral. Au lieu de procéder à une démonstration fondée sur l'alternance d'arguments et d'exemples, l'auteur choisit, grâce à ce genre, de convaincre le lecteur par l'intermédiaire d'une histoire qui sert d'argument unique et d'exemples longuement développés.

Principaux auteurs

Références

- Voltaire, Candide, Paris, Editions Belin/Editions Gallimard, , 192 p. (ISBN 978-2-7011-5970-6)

- Hervé Duchêne, Candide, Rosny-sous-Bois, Bréal, , 128 p. (ISBN 2-84291-153-9), p.57-63

- Jean Labesse, Le conte philosophique voltairien, Paris, Ellipses, , 62 p. (ISBN 2-7298-4527-5)

- Le Dictionnaire du littéraire, PUF, , Le Conte p.118

- Phillippe Van Tieghem, Dictionnaire des littératures, PUF, , p. 2983

- Voltaire, Candide, Paris, Belin/Gallimard, , 191 p. (ISBN 978-2-7011-5970-6), p.12

- Voltaire, Candide, Paris, Belin/Gallimard, , 187 p. (ISBN 978-2-7011-5970-6), Page 40

- « Les Formes de l'argumentation », sur Le Monde (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Xavier Damas (dir.), Terres littéraires, Hatier, 2011, 554 pages.

- Béatrice Didier, Dictionnaire universel des littératures P-Z, PUF, 1994, p. 4062-4068

- Marie-Hélène Dumeste, Candide ou L'optimiste, Hatier, collection profil d'un œuvre, 2001,122 p.

- Empreintes littéraires, Magnard, 2011, 544 pages.

- Serge-René Fuchet, Le conte philosophique, Editions collections de mémoire, 2017

- Jean Marmier, Dictionnaire des Genres et Notions littéraires, Encyclopédie Universalis, 2014. Apologue littéraire, p. 34.

- Sophie Pailloux-Riggi et Dominique Rince, Français 2de., Nathan, 2011, 512 pages.