Grotte du Moulin (Troubat)

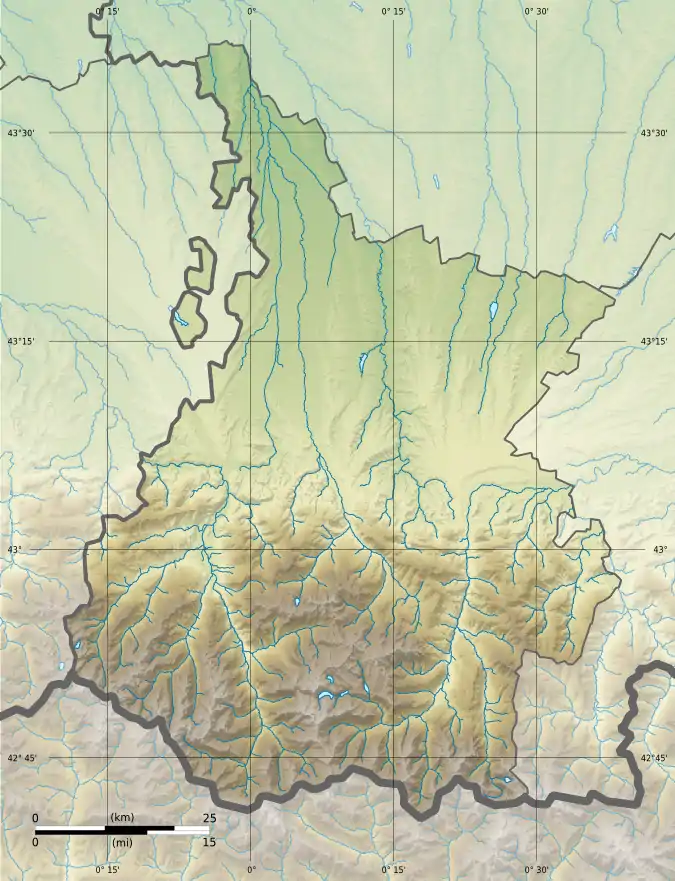

La grotte du Moulin est une grotte-abri ornée située sur Troubat en Barousse, dans le département français des Hautes-Pyrénées en région Occitanie.

| Coordonnées |

42° 58′ 31″ N, 0° 35′ 10″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Massif |

massif du Gouardère, Pyrénées |

| Vallée |

Vallée de la Barousse |

| Localité voisine | |

| Voie d'accès |

D925 |

| Type |

grotte-abri |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

541 m |

| Type de roche | |

| Signe particulier | |

| Cours d'eau | |

| Occupation humaine |

du Magdalénien moyen à l'âge du bronze |

|

|

|

|

Souvent appelée « grotte de Troubat » bien qu'elle ne soit pas la seule grotte sur la commune, elle est parfois nommée au pluriel à cause de ses deux entrées.

Elle a été occupée du Magdalénien à l'âge du bronze et abrite des décorations pariétales.

Situation

Située à peu près à égale distance de la Méditerranée (200 km) et de l'Atlantique (180 km)[Ch 1], la grotte se trouve dans le sud de la commune de Troubat près de la bordure orientale du département des Hautes-Pyrénées (le département de la Haute-Garonne est à 2,6 km à l’est du village). Elle est dans la vallée glaciaire de l'Ourse, affluent de la Garonne s'écoulant dans le sens sud-nord ; ce cours d'eau débouche au nord sur la vallée de la Garonne à hauteur de Barbazan[1]. Saint-Bertrand-de-Comminges est à 8 km au nord, Tarbes à 67 km au nord-ouest[2].

Elle s'ouvre sur le versant Nord du massif du Gouardère, en rive droite de l'Ourse à quelque 150 m de la rivière, à 541 mètres d’altitude (zone de moyenne altitude), nous disent plusieurs travaux dont celui de Fat Cheug[Ch 1]. L'Ourse coulant à cet endroit à environ 530 m d'altitude et la pente du flanc du Gouardère étant très escarpée, la grotte est donc très proche du village puisque c'est le seul endroit des flancs du Gouardère assez peu pentu pour donner cette altitude à cette distance de la rivière[1].

Les environs

La grotte du Moulin fait partie d'un ensemble de grottes pyrénéennes occupées à l'Aurignacien (Tarté), au Solutréen (Lespugue[N 1], Roquecourbère[N 2]), au Gravettien (Gargas, Enlène, Tuto de Camalhot[N 3]) et au Magdalénien (Les Espélugues, Labastide, à Lortet, Gourdan (grotte de l'Éléphant[N 4]), Lespugue, La Tourasse[N 5], Massat, Mas-d'Azil, Rhodes II[N 6], La Vache)[3].

La commune inclut aussi la grotte de Saint-Araille, haut-lieu de l'escalade.

Description

La grotte du Moulin a deux entrées superposées, orientées au nord[Ch 1] (légèrement tournées vers le nord-ouest). Elle s'ouvre sur une grande salle prolongée vers le sud-est par une large galerie ; au sud, une autre grande galerie a été nommée « galerie Raymond Bonnet »[Ch 2]. Son développement[N 7] est de 30 m[4].

Le réseau profond que forme la galerie Raymond Bonnet a été découvert en 1996 : son entrée était cachée par des dépôts aziliens[5].

Les murs à l'intérieur de la grotte sont couverts jusqu'à une hauteur de 1,50 m par des sédiments, témoins de la hauteur du remplissage[N 8] dans des temps anciens[Ch 3].

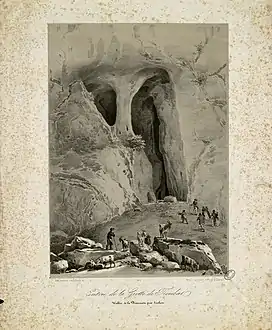

Entrée de la grotte de Troubat,

Joseph Latour, milieu du XIXe siècle.

Découverte et fouilles

La grotte-abri du Moulin a été fouillée par Édouard Lartet. San Juan (1997) cite une mention de vestiges en 1868-1870 par C. Fouque, puis A. Clot explore la grotte en 1967[Ch 1] - [6].

En 1986, R. Bonnet signale des vestiges. Michel Barbaza dirige subséquemment des fouilles de 1986[Ch 1] - [7] à 2002 (moins les années 2000-2001)[Ch 1] - [8]. L'extérieur de la grotte, où le remplissage[N 8] atteint plus de 3 m d'épaisseur, est fouillé pendant les neuf premières années ; il a auparavant fait l'objet de fouilles clandestines, notamment au-dessus de l’escargotière.

En 1995, les fouilles sont orientées vers l'intérieur de la grotte[Ch 1].

Périodes d'occupation

La grotte a été occupée du Magdalénien moyen (Paléolithique supérieur) à l'âge du bronze (Protohistoire)[Ch 1] : Magdalénien supérieur et final, Azilien, Sauveterrien...

Sa stratigraphie de la fin du Magdalénien est particulièrement représentative de cette époque[9], qui a livré un os gravé[10].

Stratigraphie

Le remplissage[N 8] montre deux grandes séquences principales : les couches 10 à 6 sont « une accumulation d'éléments fins charbonneux et osseux » ; les couches 5 et celles plus récentes sont marquées par un amas coquillier ou « escargotière ». À l’extérieur de la grotte, les cailloutis sont plus nombreux qu'à l'intérieur et les couches de l’amas coquillier y sont nettement plus épaisses qu'elle ne le sont à l'intérieur[Ch 4].

Les niveaux aziliens (fin du Tardiglaciaire) ont livré 15 espèces d'oiseaux, dans un assemblage significatif d'un environnement ouvert (couvert végétal clairsemé) avec un climat modérément froid[11]. Ils incluent des vestiges de mergule nain (Alle alle), un oiseau marin dont la présence au nord des Pyrénées et si loin des mers est inattendue[12] - [N 9].

On note l’absence de marmotte en cette fin de Tardiglaciaire (vers 11 650 ans BP - à cette époque elle est présente dans seulement deux sites pyrénéens : la grotte de Plantade à Bruniquel et la grotte des Harpons à Lespugue en Haute-Garonne)[13].

- Couche 0 (surface)

Le sol est couvert de blocs calcaires[Ch 3].

- Couche 1

Cette couche est composée de déblais et de terre remaniée[Ch 3].

- Couche 2 - Âge du bronze

Elle inclut quelques escargots. La terre a été remaniée mais il s'y trouve un foyer de l'âge du bronze, accompagné de céramique et de galets à encoche[Ch 3].

- Couche 3 - Sauveterrien moyen-Montclusien (Mésolithique)

Elle a livré un foyer. Cheug l'attribue à la culture du Sauveterrien moyen-Montclusien (Mésolithique), comme pour les couches 4 et 5[Ch 3].

- Couche 4 - Sauveterrien moyen-Montclusien

Ce sol d'habitat est jonché de coquilles d'escargot que le piétinement des habitants a réduites en morceaux. Cette couche est comparée à Fontfaurès[14] et Abeurador[Ch 3] - [15].

- Couche 5 - Sauveterrien moyen-Montclusien

La couche 5 a subi quelques perturbations pédologiques. Elle a livré une grande accumulation de coquilles d'escargots entières et fragmentées, appelée « escargotière » ; et des grattoirs microlithiques sur éclats, diverses pointes à dos courbe, des triangles isocèles, des pointes de Malaurie. Rufino (2011) attribue cette industrie lithique au Mésolithique, cultures laborienne et azilienne. Elle a aussi livré des outils en os : quelques poinçons et fragments de harpons plats[Ch 3].

Sa faune indique un climat tempéré[Ch 3].

Sa flore montre une augmentation du pin sylvestre et l'installation d'une chênaie caducifoliée. Le noisetier se répand, avec une végétation de collines tirant vers le montagnard : les nerprunx et sorbiers diminuent, les genévriers et les bouleaux disparaissent. Les précipitations et les températures augmentent (Heinz, 1995 et 1999[16]). Cette couche correspond au Préboréal (10 300 à 9 000 BP) et au Boréal (9 000 à 7 500 BP)[Ch 3].

Au début des fouilles (à l’extérieur de la grotte), Barbaza (1996) a attribué cette couche 5 à l’extérieur à un Azilien « évolué » ; les fouilles à l'intérieur ont ensuite montré une différence plus marquée qu'à l'extérieur entre la couche 6 et les couches 3 et 4 (ces dernières moins épaisses que les mêmes à l’extérieur), et la couche 5 a subséquemment été réinterprétée comme un panorama des différentes occupations. Selon Cheung, de nos jours elle n’est plus intégrée dans les interprétations de la stratigraphie[Ch 4].

Une fine couche de sédiments charbonneux la sépare de la couche 5 qui la suit chronologiquement. À l'extérieur de la grotte (ancien porche), la couche 6 se divise en deux dépôts distincts successifs, alors qu'à l'intérieur de la grotte son dépôt reste sensiblement homogène.

À sa base se trouvent des taches de cendres blanches et des foyers posés sur sol plat ou très légèrement creusés[Ch 3].

Elle contient une grande quantité de vestiges de poissons (truites et saumons), associée à des harpons perforés : le nombre élevé (plus de 10) de ces harpons place la grotte du Moulin parmi les quatre grottes des Pyrénées[N 10] les mieux fournies en harpons de ce type pour cette époque[Ch 5].

Elle a été datée à 10 770 ± 100 ans BP[17] et correspond au Dryas III[Ch 6].

- Couche 7 - fin du Magdalénien supérieur

Barbaza voit cette couche comme la fin du Magdalénien supérieur[17], une manifestation tardive du Magdalénien dans les Pyrénées[Ch 3]. Gonzàlez Sainz la met en parallèle avec l'évolution du Magdalénien cantabrique[18]. Elle a été datée à 11 520 ± 110 ans BP - la sous-couche 7b a été datée à 11 320 ± 410 ans BP[17].

La couche 7 voit apparaître les premiers escargots[17], montrant la diversification du régime alimentaire[19], et inclut une grande quantité de saumon, de l'ibex mais aussi des animaux forestiers : cerf élaphe et sanglier[17].

L'industrie osseuse (harpons plats, harpons à une seule barbelure...) de ce niveau, encore très marquée par la tradition magdalénienne, présente cependant des formes originales[Ch 3].

Le cerf est très présent dans les couches 8 (43% des ongulés contre 2,7% pour le renne) et 7 (29 % des ongulés, contre aucun reste de renne)[20].

- Couche 8 : Magdalénien supérieur - interstade de Bølling

62% des 422 outils lithiques tirés de cette couche sont des lamelles à dos ; le reste inclut burins, grattoirs, pointes à dos, perçoirs et triangles microlithiques. Les outils en os incluent têtes de harpons, sagaies, portions d'aiguilles à chas.

La flore correspond à un paysage ouvert et des fruticées à genévriers, avec rosacées et nerpruns.

La faune inclut cerf, bouquetin, isard, chevreuil, renne, Bovinés, cheval et un peu de sanglier.

C'est l'interstade de Bølling, entre le Dryas ancien et récent, avec un climat froid et sec[Ch 3].

Pour les couches 10 à 8, le renne pourrait avoir été abattu lors des migrations entre les pâturages d'hiver et ceux d'été[21].

- Couche 9 : Magdalénien

Cette couche contient très peu de vestiges archéologiques[Ch 3].

- Couche 10 : Magdalénien supérieur

Cette couche a livré des « pointes à barbelure » et des poinçons mais le matériel lithique peu abondant. La végétation inclut genévrier, pruniers et nerpruns[Ch 3].

- Couche 11 : Magdalénien moyen

L'industrie lithique de cette couche et des couches 12 et 13 inclut des pointes de type « Lussac-Angles », des aiguilles

à chas et un propulseur décoré.

Elles se seraient déposées dans la période Dryas ancien/Bølling[Ch 3].

Les couches 13 à 11 sont dominées par le bouquetin[22].

- Couche 12 : Magdalénien moyen[Ch 3]

- Couche 13 : Magdalénien moyen[Ch 3]

Industrie lithique et osseuse

L'industrie lithique est caractéristique de la région : nombreuses esquilles, percussion sur enclume, pointes à dos ; caractéristiques qui ne se rencontrent pas dans la partie ouest de la région. Le nombre de lames, assez élevé, est le seul aspect similaire aux industries lithiques rencontrées plus à l'ouest ; mais ceci pourrait être dû aux matières premières, plus adaptées à cette production. En effet les occupants de la grotte faisaient de longs déplacements pour s'approvisionner en silex de Flysch (majoritaire dans le site) et de Salosse[Ch 7].

Les formes des harpons de la couche 7 suggèrent une transition entre le Magdalénien et l'Azilien[Ch 8].

Troubat a aussi livré de l'industrie post-azilienne (9 300-9 100 B.C.)[Ch 9].

Ornementations pariétales

La galerie Raymond Bonnet, découverte en 1996[5] - [23], présente des décorations pariétales modestes : taches de couleur rouge, tracés gravés[24] - pas de figurations[25] - [26]. Des fragments d'os ont été fichés dans des fissures ; l'un d'eux a été daté à 12 980 ± 70 ans BP[24]. Les décorations sont datées du Magdalénien moyen[27].

Notes et références

Notes

- Pour la grotte des Harpons à Lespugue, voir René de Saint-Périer, « Note sur ses trouvailles dans la grotte des Harpons, à Lespugne (Haute-Garonne) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 65, no 1, (lire en ligne [Persée], consulté le ).

- Roquecourbère est une grotte ornée à Betchat, Ariège. Voir par exemple Pascal Foucher et Cristina San Juan, « La Grotte de Roquecourbère (Betchat, Ariège) : ses industries lithiques solutréennes et la révision critique de son art pariétal », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 97, no 2, , p. 199-210 (lire en ligne [Persée], consulté le ).

- Tuto de Camalhot est à Saint-Jean-de-Verges (Ariège).

- Pour la grotte de l'Éléphant à Gourdan-Polignan, voir collectif 1997, Bilan 1990-1994, p. 68.

- Pour La Tourasse, voir :

- Michel Orliac, « II. — La grotte de Tourasse - Saint-Martory (Haute-Garonne) », Quaternaire, vol. 12, nos 3-4, , p. 189-190 (lire en ligne [Persée], consulté le )

- Lucien Michaut et Georges Simonnet, « Découverte d'une plaquette de pierre gravée, présumée d'époque Magdalénienne, dans la grotte de la Tourasse (Haute-Garonne) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 44, nos 5-6, , p. 191-194 (lire en ligne [Persée], consulté le ).

- Pour Rhodes II, voir :

- Robert Simonnet, « L'abri sous roche Rhodes II et la question de l'Azilien dans les Pyrénées françaises », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 64, no 1 « Études et Travaux », , p. 175-186 (lire en ligne [Persée], consulté le )

- Fat Cheug 2015, p. 11, 44, 45, 53-166.

- En spéléologie, le développement correspond à la longueur cumulée des galeries interconnectées qui composent un réseau souterrain.

- Le remplissage, du point de vue archéologique, est l'accumulation de dépôts formant le sol qui recouvre la roche sous-jacente ; il est composé de couches de terre, graviers et autres matériaux naturels. Il peut contenir ou non des objets issus de l'industrie humaine. Son analyse paléopalynologique, une discipline initiée par Arlette Leroi-Gourhan dans les années 1950, est précieuse pour la détermination des variations climatiques de l'ensemble de la préhistoire.

- La présence du mergule nain ne signifie pas nécessairement que l'animal a été transporté là par l'homme, sur ce qui représenterait à l'époque une relativement longue distance depuis une côte marine puisque la grotte est au milieu des Pyrénées. Des causes naturelles ont aussi été suggérées : prédateurs non-humains, tempêtes (possibilité évoquée par plusieurs scientifiques) ou changements dans les préférences d’habitat. Voir Laroulandie et al 2016, p. Résumé.

- Les trois autres grottes des Pyrénées pour lesquelles les couches aziliennes ont livré plus de 10 harpons, sont le Mas-d'Azil (Ariège), Cueva de los Azules (es) (Cangas de Onís, Asturies) et Cueva del Valle (es) (Rasines, Asón-Agüera (es)). Voir Fat Cheug 2015, p. 171.

Références

- Célia Fat Cheung, L'Azilien pyrénéen parmi les sociétés du tardiglaciaire ouest-européen : apport de l'étude des industries lithiques (thèse de doctorat en Préhistoire), université Toulouse le Mirail - Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (UMR 5608 T.R.A.C.E.S), , 437 p. (lire en ligne), p. 167-216.

- Fat Cheug 2015, p. 169.

- Fat Cheug 2015, p. 170, fig. 36.

- Fat Cheug 2015, p. 171.

- Fat Cheug 2015, p. 172.

- Fat Cheug 2015, p. 43.

- Fat Cheug 2015, p. 44.

- Fat Cheug 2015, p. 328.

- Fat Cheug 2015, p. 337.

- Fat Cheug 2015, p. 376.

- Autres références

- « Troubat, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances à vol d'oiseau et les surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- Troubat sur la carte de google.fr. Les distances routières entre deux points donnés sont calculées dans le panneau latéral à gauche (voir l'onglet en haut à gauche de la carte - cliquer sur "itinéraires").

- Barragué et al. 2001, paragr. 54, fig. 1.

- « Abri du Moulin », sur grottocenter.org.

- Magali Peyroux, Les dépôts d’objets pariétaux des grottes ornées au Paléolithique supérieur : gestes, comportements symboliques, cultures (thèse de doctorat en Préhistoire), Université Bordeaux-I, (lire en ligne), p. 116.

- C. San Juan, « L'inventaire archéologique des grottes et abris des Hautes-Pyrénées, Bilan sanitaire et actualisation documentaire », rapport d'inventaire, Service régional d'archéologie. Cité par Fat Cheug 2015, p. 169.

- Barbaza & Heinz 1992, p. 685.

- Michel Barbaza, « La Grotte de Troubat (Hautes-Pyrénées, France) », Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (UMR 5608 T.R.A.C.E.S), (date = ?) (lire en ligne, consulté le ).

- Collectif, La Recherche archéologique en France : Bilan 1990-1994 et programmation du Conseil national de la recherche archéologique, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, , 460 p. (lire en ligne), p. 68.

- « L'art des origines, origine de l'art ? », Photo de l'os gravé, sur le site du Centre de Recherche et d’Études pour l'Art Préhistorique Émile Cartailhac, Toulouse (consulté le ).

- Véronique Laroulandie, « Les restes aviaires des niveaux aziliens de la grotte-abri du Moulin (Troubat, Hautes-Pyrénées) : Paléoenvironnement et modalités d'exploitation », Préhistoire du Sud-Ouest, Association Préhistoire quercinoise et du Sud-Ouest, vol. 14, no 1, , p. 19-29 (résumé).

- Véronique Laroulandie, Mikelo Elorza Espolosin et Eduardo Berganza Gochi, « Les oiseaux marins du Magdalénien supérieur de Santa Catalina (Lekeitio, Biscaye, Espagne) - Approches taphonomique et archéozoologique », Séances de la Société préhistorique française « Actes de la séance de Rennes, 10-11 avril 2014 », , p. 37-57 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- « Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées », TAIS (Bulletin de liaison des mammalogistes de Midi-Pyrénées), no 4, (lire en ligne, consulté le ), p. 79.

- Pour Fontfaurès, voir Marc-André Dallaire, Le Mésolithique du Quercy : Analyse typo-technologique de deux collections de surface – Trigues (Le Vigan, Lot) et Pech-Long (Saint-Bressou, Lot) (Mémoire de Master 1 en Histoire, Arts et Archéologie), Université de Toulouse 2, , 156 p. (lire en ligne), p. 15-16, 18-19, 20, etc.

- Pour la grotte de l'Abeurador, voir Jean Vaquer et Marie-Pierre Ruas, « La grotte de l'Abeurador, Félines-Minervois (Hérault) : occupations humaines et environnement du Tardiglaciaire à l'Holocène », dans Mélanges offerts à Jean Guilaine : De Méditerranée et d'ailleurs, Toulouse, Archives d'Ecologie préhistorique, , 761-792 p., sur researchgate (lire en ligne) ;

Christine Heinz, Marie-Pierre Ruas et Jean Vaquer, « La grotte de l'Abeurador (Félines-Minervois, Hérault): paléoécologie d'après l'anthracologie et la carpologie », Bulletin de la Société Botanique de France, vol. 139, nos 2-4, , p. 465-482 (résumé).. - Voir C. Heinz, « Quelques exemples pyrénéens illustrant les transformations du paysage végétal des quinze derniers millénaires », Cultures i Medi, de la Prehistoria a l’Edad mitjana, Puigcerdà « Xe Colloqui international d'Arqueologie de Puigcerdà - Homenadge al Pr J. Guilaine (1994) », , p. 79-86 ; et

C. Heinz, « Les transformations du paysage végétal au cours de l’Épipaléolithique et du Mésolithique », dans P. Bintz et A. Thévenin, L'Europe des derniers chasseurs - Peuplement et paléoenvironnement de l’Épipaléolithique et du Mésolithique (5e colloque international UISPP - 1995), Paris, éd. du CTHS, , p. 115-123.

- (Cités dans Fat Cheug 2015, p. 171.

- (en) Michel Barbaza, « Environmental changes and cultural dynamics along the northern slope of the Pyrenees during the Younger Dryas », Quaternary International, vol. 242, no 2, , p. 313-327 (lire en ligne [researchgate.net], consulté le ), p. 2.

- C. Gonzàlez Sainz, El Magdaleniense superior-final de la región cantábrica, Tantín (es) et Université de Cantabrie, . Cité dans Fat Cheug 2015, p. 171.

- Barbaza 2011, p. 5.

- Lefebvre 2016, p. 21 (p. 24 du compteur pdf).

- Lefebvre 2016, p. 22 (p. 25 du compteur pdf).

- Alexandre Lefebvre, Les stratégies d'adaptation des sociétés pyrénéennes entre 19 et 14 ka cal BP : étude biométrique et techno-économique comparée sur l'exploitation du bois de cerf et du bois de renne autour des Pyrénées au Magdalénien moyen et supérieur (thèse de doctorat en Préhistoire), Université de Bordeaux, , 416 p. (résumé, lire en ligne), p. 20 (p. 23 du compteur pdf).

- « Grottes ornées en France », Dossiers d'Archéologie, no 324, (ISSN 1141-7137, lire en ligne).

- Peyroux 2012, p. 116-117.

- Peyroux 2012, p. 452.

- (en) M.-P. Pomiès, Michel Barbaza, Michel Menu et Colette Vignaud, « Preparation of red prehistoric pigments by heating », L'Anthropologie, vol. 103, no 4, , p. 503-518 (résumé).

- Peyroux 2012, p. 486.

Voir aussi

Articles connexes

- Grottes dans les Hautes-Pyrénées : grottes de Bétharram (Bétharram), grottes de Gargas (Aventignan), grottes de Labastide (Labastide), grottes de Médous (Bagnères-de-Bigorre), grotte du Noisetier (Fréchet-Aure), …

- Liste de grottes des Pyrénées françaises

- Liste de grottes

- Spéléologie en France

- Liste des cavités naturelles les plus longues des Hautes-Pyrénées

- Liste des cavités naturelles les plus profondes des Hautes-Pyrénées

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (1992) Michel Barbaza et Christine Heinz, « La grotte-abri du Moulin (Troubat, Hautes-Pyrénées). Environnement et Archéologie », Bulletin de la Société Botanique de France. Actualités Botaniques, vol. 139, nos 2-4, , p. 685-695 (ISSN 0181-1789, doi.org/10.1080/01811789.1992.10827140, lire en ligne [tandfonline.com], consulté le ).

- (1997) Michel Barbaza, « L'Azilien des Pyrénées dans le contexte des cultures de la fin du Tardiglaciaire entre France et Espagne », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 94, no 3, , p. 315-318 (lire en ligne [Persée], consulté le ).

- Jean Barragué, Élisabeth Barragué, Marc Jarry, Pascal Foucher et Robert Simonnet, « Le silex du Flysch de Montgaillard et son exploitation sur les ateliers du Paléolithique supérieur à Hibarette (Hautes-Pyrénées) », Paléo, no 13, , p. 29-52 (lire en ligne [journals.openedition.org], consulté le ).

- (en) Nicolò Fasser, Davide Visentin, Federica Fontana, Célia Fat-Cheung et Michel Barbaza, « Variability of the manufacturing processes of backed points in the Late Glacial: the case-studies of Riparo Tagliente (VR, Italy) and Troubat (Hautes-Pyrénées, France) » [« Variabilité dans la fabrication des pointes à dos au Tardiglaciaire : les cas d'étude de Riparo Tagliente (VR, Italie) et Troubat (Hautes-Pyrénées, France) »], IV Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria (IAPP), (lire en ligne [poster], consulté le ).