Grotte du Noisetier

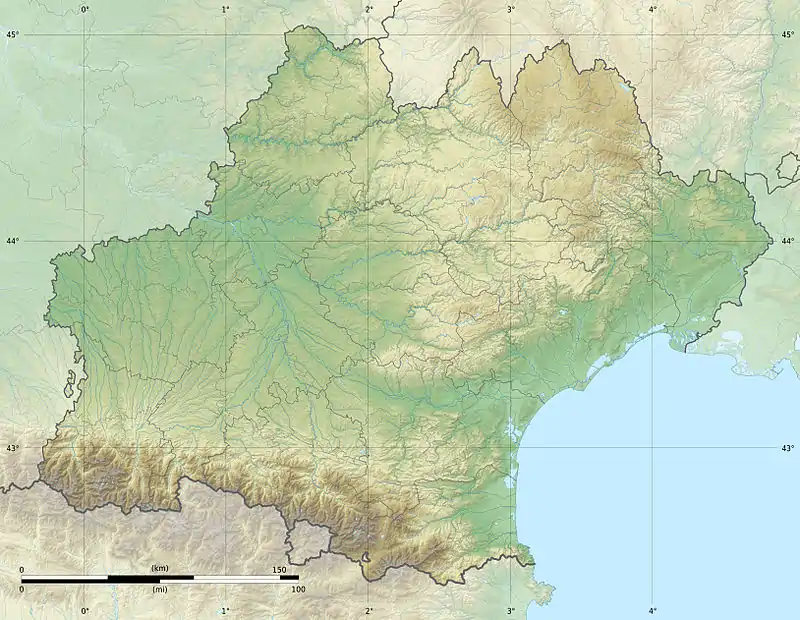

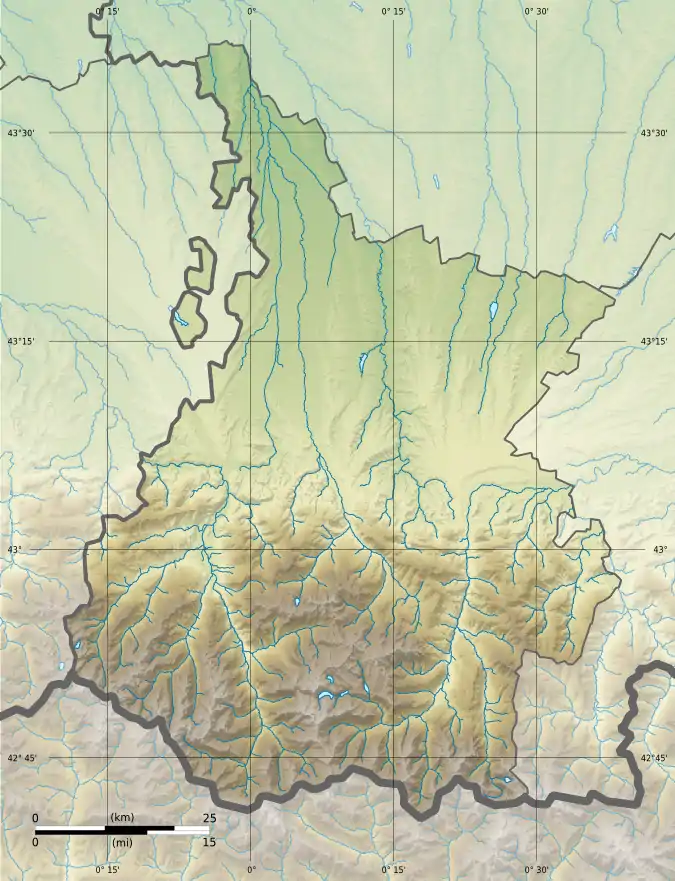

La grotte du Noisetier ou grotte de Peyrère 1 ou grotte de Serrat de la Toue se trouve sur la commune française de Fréchet-Aure dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

(Grotte de Peyrère 1)

(Grotte de Serrat de la Toue)

depuis la route du col d'Aspin.

À gauche, le village de Fréchet-Aure.

| Coordonnées |

42° 55′ 40″ N, 0° 22′ 14″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Massif | |

| Vallée |

Vallée de la Neste |

| Voie d'accès |

D 109 |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

825 m |

| Longueur connue |

~ 20 m |

| Occupation humaine |

Moustérien (Paléolithique moyen final) |

|

|

|

|

Elle a livré une séquence comportant plusieurs occupations moustériennes correspondant à la fin du Paléolithique moyen.

Situation

La grotte se trouve dans le quart sud-est du département des Hautes-Pyrénées, dans le Pays d'Aure, en rive droite de la Neste (côté est)[1], à 25 km au sud de Lannemezan et 2,8 km au nord d'Arreau[2], à 380 m (à vol d'oiseau) au sud de Fréchet-Aure[1].

Toponymie

Le site doit son appellation moderne au noisetier qui a élu domicile à proximité de l'entrée. Il est également connu sous le nom de grotte de Peyrère 1[3]. Dans Les Pyrénées souterraines (1898), Armand Viré décrit la cavité comme l'une des « grottes de Serrat de la Toue »[4].

Description

La grotte se présente sous la forme d'une petite galerie d'une vingtaine de mètres de profondeur sur trois à quatre mètres de largeur et trois à six mètres de hauteur[5] - [6]. Elle surplombe la vallée d'Aure[7], au fond de laquelle coule le principal affluent pyrénéen de la Garonne, la Neste[1]. Elle s'ouvre à 825 m d'altitude, soit à 145 m au-dessus du fond de la vallée[5], à un niveau où la faune et la flore correspondent encore actuellement à l'étage montagnard.

Historique

La présence de vestiges archéologiques dans la grotte est mentionnée dès 1898 par Armand Viré[4].

En 1985, elle est « redécouverte » par L. et A. Casteret et signalée au Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées[8]. Une première opération de sondage est conduite en 1987 sous la direction de Michel Allard à la suite de la multiplication des prélèvements clandestins[7]. Deux autres campagnes de terrain (1992[7] et 1993[9]) sont programmées afin d'évaluer l'importance archéologique du site et de déterminer les mesures de protection les plus appropriées. L'exploration du site sur quelques mètres carrés permet la découverte de plusieurs niveaux archéologiques relativement riches en vestiges lithiques moustériens et restes fauniques ; elle détermine le choix d'une protection définitive au moyen d'une forte grille analogue à celles posées à l'entrée des grottes ornées[3] - [7] - [10].

Ces travaux amènent une première série de résultats intéressants[8], en partie inédits. Seules quelques notes thématiques[11] - [12] - [13] ou synthèses régionales[14] - [15] font état sommairement de ces découvertes, le site étant généralement présenté comme une halte temporaire liée à la chasse au bouquetin et à l'isard (Allard, Juillard & Jeannet 1987[8], Jaubert & Bismuth 1996)[16].

De 2004 à 2014, le site fait l'objet d'une série de nouvelles campagnes de fouille programmée[8] - [17] qui montrent que la grande accumulation de restes de bouquetin et d'isard est d'origine naturelle, due principalement au gypaète barbu ou au cuon (un canidé) ; l'accumulation des restes de cerf est essentiellement le résultat d'activités anthropiques[16]. La réanalyse des vestiges lithiques et humains (dents de jeunes enfants) indique une utilisation du site non comme halte de chasse mais plutôt comme « camp résidentiel » fréquenté par l'ensemble des membres d'un groupe et lié à des déplacements dans les Pyrénées[18].

Géologie et géomorphologie

La grotte du Noisetier se trouve au sein de la Haute chaîne primaire ou Zone primaire axiale pyrénéenne. Elle s'ouvre dans une formation connue localement sous le nom de calcaires d'Ardengost. « Ces calcaires massifs constituent la barre rocheuse claire, bien visible dans le paysage, qui traverse la vallée de la Neste au sud de Fréchet-Aure, forme les abrupts du bois de la Hèche, les pentes du bois de Jézeau et la montagne d'Areng[19]. […] Les calcaires d'Ardengost renferment une riche faune de foraminifères, de brachiopodes, de polypiers ainsi que des algues ». Sur la base de son contenu paléontologique, l'âge de cette formation a été revu à la baisse relativement récemment : elle ne daterait pas du Viséen supérieur mais du Serpukhovien[20] - [6]. Ce calcaire micritique, très massif, a permis le développement d'un réseau karstique relativement complexe[6].

Les formations drainées par la Neste et ses affluents sont très diversifiées : terrains paléozoïques, granitoïdes du massif intrusif de Bordères-Louron, granites du Val de Buret, etc[21]. Les matériaux disponibles dans les formations alluviales à hauteur du site offrent donc des ressources lithiques variées comprenant notamment des lydiennes, des schistes, des cinérites et des quartzites. Ces matériaux d'assez bonne qualité représentent l'essentiel du matériel archéologique issu de la grotte du Noisetier[22]. Les silex sont absents dans l'environnement immédiat ; les vestiges utilisant ce matériau ont donc été importés depuis plusieurs sources[6]. Les gîtes de silex les plus exploités se situent à une quarantaine de kilomètres, dans la région d'Hibarette-Montgaillard[23]. La présence de fossiles de Lépidorbitoïdes dans certains silex indique que quelques pièces proviennent de sources plus lointaines, situées dans le Béarn (Salies-de-Béarn) et la Chalosse, à plus de 100 km[24]. Les silex des Pré-Pyrénées[25] ne semblent pas avoir été exploités par les occupants de la cavité, ou seulement de manière très marginale.

La grotte du Noisetier est un lambeau d'ancien réseau karstique creusé en régime noyé[6] comme l'indiquent ses formes arrondies. Cet ancien réseau a connu un important colmatage argileux[6], attesté dans la grotte du Lierre voisine, progressivement évacué ensuite avec le creusement de la vallée et l'abaissement consécutif du niveau des circulations souterraines. Des concrétions de calcite bien cristallisées se sont alors développées, à la fois sur les lambeaux de remplissage et dans les parties dégagées par le soutirage[6].

Au cours du Quaternaire, la poursuite de l'incision de la Neste et l'élargissement consécutif de la vallée a raboté progressivement la galerie. Les vieilles concrétions de calcite se sont retrouvées à proximité de l'entrée et le type de concrétionnement s'est modifié. Avec la proximité de la surface, le type de sédimentation détritique a changé radicalement. L'influence climatique extérieure s'est traduite par la gélifraction des parois, suffisamment intense pour faire disparaître toutes les formes de creusement qui existaient dans la première partie de la cavité. Les parois ont produit une importante accumulation de cailloutis qui occupe toute la base de la cavité sur une épaisseur encore inconnue. L'occupation moustérienne est contemporaine de la constitution de ce remplissage de cailloutis[6].

Occupation

Les données biochronologiques fournies par l'abondante microfaune[11] - [12] et par la grande faune (présence de cerf élaphe, similitude de l'association faunique avec celle des couches supérieures de la séquence de Combe-Grenal, quasi absence du renne) permettent de proposer une attribution des dépôts à l'interstade würmien « Würm II/III ».

À ce jour, cinq dates ont été obtenues par la méthode du carbone 14 pour l'ensemble de la séquence. Elles s'échelonnent entre environ 30 000 et 50 000 ans AP. Ces dates sont à prendre avec beaucoup de prudence et doivent être considérées comme des âges minimums, tant elles sont proches de la limite d'application de la méthode. Des tentatives de datation par thermoluminescence (foyer) et par RPE sont en cours afin de préciser la chronologie des occupations paléolithiques de la grotte.

Principales découvertes

Faune

La grotte du Noisetier a livré plus de 10 000 restes fauniques dominés par les espèces montagnardes, en particulier isard et bouquetin. Viennent ensuite le cerf et les grands bovidés, espèces forestières[7]. Les autres taxons et, en particulier, les carnivores sont plus faiblement représentés (ours des cavernes, renard, panthère, cuon).

L'étude taphonomique menée sur les trois espèces dominantes a permis de montrer que les ossements de cerf et d'isard n'avaient pas été accumulés par un même agent. Aucun os de cerf n'est digéré alors que près de la moitié des os présentent des indices d'intervention anthropique (impacts, stries de boucherie, retouchoirs[26], etc.). Chez l'isard, moins de 2 % des ossements portent des stries de boucherie et près de 65 % sont semi-digérés. Par ailleurs, la prépondérance des extrémités articulaires sur les portions diaphysaires d'os longs et la sporadicité des marques d'origine anthropique sur les restes d'isard indiquent que cette espèce a été introduite sur le site par un agent non humain. Le gypaète barbu a dans un premier été soupçonné[27] mais de nouvelles analyses conduisent à penser que les restes d'isard ont probablement été accumulés par le cuon, un petit canidé présent seulement en Asie à l'heure actuelle[28].

L'étude taphonomique menée sur les vestiges osseux permet également de privilégier l'hypothèse d'une extraction par les Néandertaliens de la graisse contenue dans les tissus spongieux des os de cerf[29]. Cette étude montre donc l'existence de procédés techniques permettant d'exploiter cette substance réputée difficile à extraire dès le stade isotopique 3.

Microfaune

La microfaune, abandonnée notamment par les rapaces dans leurs pelotes de réjection, est très abondante et relativement homogène sur l'ensemble de la séquence[11]. Elle permet de considérer que celle-ci s'est mise en place sous un climat montagnard de zone tempérée. Son analyse détaillée a conduit M. Jeannet à définir une nouvelle espèce de rongeur : Mimomys pyrenaïcus nov. sp.[30]. Il a également identifié le desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) pour la première fois dans un dépôt quaternaire[12].

Restes humains

Le site a livré trois vestiges dentaires dont deux sont, avec certitude, des incisives centrales déciduales. Par leurs traits morphologiques et métriques, ces dents s'intègrent bien dans la variabilité des dents néandertaliennes et mieux que dans celle des dents d'Hommes anatomiquement modernes. Les deux dents présentent une attrition importante de la couronne et une racine incomplète. En fonction de la variabilité actuelle et du fait qu'elles ont été découvertes dans un même secteur et dans un même niveau, elles pourraient correspondre à un même individu de 5 à 10 ans. S'il s'agit bien d'un seul individu, la chute a probablement eu lieu post-mortem[31].

Industrie lithique

L'essentiel de l'industrie a été réalisé à partir de matériaux locaux[16] disponibles dans les formations alluviales de la Neste (quartzites, lydiennes, schistes, etc.)[24]. Le silex est absent dans l'environnement immédiat ; les quelques vestiges produits aux dépens de ce matériau ont été importés depuis une ou plusieurs sources situées à l'extérieur de la chaîne pyrénéenne (cf. supra). Il s'agit le plus souvent d'outils ou de produits de plein débitage mais aussi d'éclats de retouche, présents en grand nombre.

L'industrie se compose essentiellement de produits et de sous-produits de débitage, généralement utilisés bruts[16]. La principale méthode mise en œuvre est le débitage discoïde bifacial, dont témoignent une série de nucléus et des produits pseudo-Levallois caractéristiques. Le débitage Levallois est également attesté sur quartzite, schiste ou lydienne par quelques produits indiscutables (tranchants périphériques, surfaces parallèles régulières, talons facettés)[6].

L'outillage inclut quelques éléments retouchés : racloirs et denticulés, dont des pièces à bords retouchés convergents[16] ; mais la retouche est souvent partielle ou irrégulière[6] et aucune ne semble susceptible d'avoir servi d'armature liée à la chasse[18]. La mise au jour d'un biface et de deux hachereaux, inattendus dans ce contexte et dans cette partie des Pyrénées, mérite d'être soulignée. La présence de trois éclats remontant sur l'un des tranchants du biface indique probablement une utilisation et une réfection sur place[6].

Des comparaisons sont envisageables aussi bien vers l'est avec les séries de Mauran (débitage Discoïde et denticulés) ou de la grotte Tournal à Bize (débitage Levallois sur quartzite) qu'à l'ouest avec les industries classiques du Vasconien telles que Olha et Isturitz[6].

Fonction du site

été 2009.

Les questions relatives à la fonction du site sont au cœur des recherches conduites depuis 2004 : quelles raisons poussaient les groupes néandertaliens à fréquenter le milieu montagnard, considéré comme contraignant du fait de contrastes climatiques marqués et de dénivelés importants ? L'hypothèse initiale d'un site de halte liée à la chasse au gibier de montagne a été démentie par les analyses archéozoologiques : si l'on exclut les restes accumulés par le cuon, le cerf est chassé de manière préférentielle et cette espèce n'est aucunement inféodée au milieu montagnard. Par ailleurs, l'exploitation de ressources minérales de qualité, spécifiques à l'environnement du site, ne peut pas être invoquée ici contrairement à ce qui a été avancé pour certains sites d'altitude de l'arc alpin[32]. La présence d'incisives déciduales humaines indique par ailleurs que le site n'était pas exclusivement fréquenté par des groupes de chasseurs adultes.

La remise en question de l'interprétation classique comme halte de chasse pose plus de questions qu'elle n'en résout et, en l'état actuel des recherches, l'occupation moustérienne de la grotte du Noisetier ne trouve pas d'explication simple et univoque. Il pourrait s'agir notamment d'un site d'habitat temporaire ou d'un site d'étape utilisé lors de déplacements vers le versant sud des Pyrénées, mais de tels déplacements restent difficilement démontrables.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- [Allard, Juillard & Jeannet 1987] Michel Allard, Francis Juillard et Marcel Jeannet, « Grotte de Peyrère 1 (ou le Noisetier) - Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) » (48 p.), Rapport de Sauvetage Urgent, . Cité dans Mourre et al. 2008, p. 3.

- [Allard, Juillard & Jeannet 1993] Michel Allard, Francis Juillard et Marcel Jeannet, « Grotte de Peyrère 1 (ou le Noisetier) - Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) », Rapport de Sondage (22 p.), .

- [Allard 1993] Michel Allard, « Fréchet-Aure, Grotte du Noisetier », Bilan scientifique 1992, Toulouse, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, Ministère de la Culture, , p. 113-114 (lire en ligne [PDF] sur culture.gouv.fr, consulté en ).

- [Allard 1994] Michel Allard, « Fréchet-Aure, Grotte de Peyrère 1 (du Noisetier) », Bilan scientifique 1993, Toulouse, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, Ministère de la Culture, , p. 156 (lire en ligne [PDF] sur culture.gouv.fr, consulté en ).

- [Bachellerie et al. 2011] François Bachellerie, François Bon, Marianne Deschamps, Laura Eizenberg, Dominique Henry-Gambier, Vincent Mourre, Christian Normand, Jacques Pelegrin, Jérôme Primault, René Scandiuzzi et Céline Thiébaut, « La signature archéologique de l'activité de chasse appliquée à la comparaison des industries moustériennes, châtelperroniennes et aurignaciennes des Pyrénées : nature des équipements et fonctions des sites » (Actes du colloque international du 13 au 15 mai 2009, université Toulouse II - Le Mirail), Palethnologie, no 3 « Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ? », , p. 131-168 (ISSN 2108-6532, lire en ligne [PDF] sur blogs.univ-tlse2.fr, consulté en ).

- [Guillou 1994] Yannick Le Guillou, « Fréchet-Aure, Grotte de Peyrère 3 », Bilan scientifique 1993, Toulouse, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, Ministère de la Culture, , p. 156-157 (lire en ligne [PDF] sur culture.gouv.fr, consulté en ).

- [Costamagno et al. 2008] Sandrine Costamagno, Isabelle Robert, Véronique Laroulandie, Vincent Mourre et Céline Thiébaut, « Rôle du gypaète barbu (Gypaetus barbatus) dans la constitution de l'assemblage osseux de la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées, France) », Annales de Paléontologie, no 94, , p. 245-265 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ).

- [Costamagno 2013] (en) Sandrine Costamagno, « Bone grease rendering in Mousterian contexts: the case of Noisetier Cave (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées, France) », dans Jamie L. Clark et John D. Speth (éds.), Zooarchaeology and Modern Human Origins: Human Hunting Behavior during the Later Pleistocene, coll. « Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology » (résumé), p. 209-225.

- [Deschamps et al. 2020] Marianne Deschamps, Théo Minet, Pierre Chalard, David Colonge, Vincent Mourre, Christian Servelle et Marc Thomas, « Exploitation des matières premières lithiques locales et allochtones au Paléolithique moyen récent sur le versant nord-occidental des Pyrénées : le cas des grottes du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) et de Gatzarria (Ossas-Suhare, Pyrénées-Atlantiques) », dans M. Deschamps, S. Costamagno, Pierre-Yves Milcent, J.-M. Pétillon, C. Renard et N. Valdeyron (Éds.), La conquête de la montagne : des premières occupations humaines à l'anthropisation du milieu (142e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 24-27 avril 2017,), université de Pau et des pays de l'Adour, CTHS, , sur books.openedition.org (lire en ligne), p. 1-24.

- [Jaubert 2007] Jacques Jaubert, « Quels peuplements avant l'Aurignacien sur le versant nord des Pyrénées ? », dans Qui est l'Aurignacien? (Colloque d'Aurignac, 2003), (lire en ligne [PDF] sur researchgate.net). Grotte du Noisetier : p. 17, 18, 19, 20, 22.

- [Jeannet 2001] Marcel Jeannet, « La microfaune et l'environnement de la grotte du Noisetier à Fréchet (Hautes-Pyrénées) », Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, t. 56, , p. 83-90 (lire en ligne [sur gallica]).

- [Mallye et al. 2010] Jean-Baptiste Mallye, Myriam Boudadi-Maligne, Sandrine Costamagno, Vincent Mourre, Audrey Prucca, Céline Thiébaut et Véronique Laroulandie, « La faune de la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) : une histoire taphonomique complexe », Compte-rendu de la 11e conférence de l'ICAZ (Paris) « New perspectives on taphonomy », .

- [Mallye et al. 2012a] Jean-Baptiste Mallye, Sandrine Costamagno, Myriam Boudadi-Maligne, Audrey Prucca, Véronique Laroulandie, Céline Thiébaut et Vincent Mourre, « Dhole (Cuon alpinus) as a bone acumulator and new taphonomic agent. The case of the Noisetier Cave (French Pyrenees) » (annales de l'International Congress (Salou, 25-28 octobre 2011) « Hominid-carnivore interactions during the Pleistocene », J. Rosell, E. Baquedano, R. Blasco et E. Camaros (éds)), Journal of Taphonomy, vol. 10, nos 3-4, , p. 305-338 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ).

- [Mallye et al. 2012b] (en) Jean-Baptiste Mallye, Céline Thiébaut, Vincent Mourre, Sandrine Costamagno, Émilie Claud et Patrick Weisbecker, « The Mousterian bone retouchers of Noisetier Cave: experimentation and identification of marks », Journal of Archaeological Science, no 39, , p. 1131-1142 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ).

- [Maureille et al. 2007] Bruno Maureille, Laurent Bruxelles, David Colonge, Sandrine Costamagno, Stéphanie Cravinho, Marcel Jeannet, Véronique Laroulandie, Céline Thiébaut et Vincent Mourre, « Nouveaux vestiges humains moustériens de la Grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, vol. 19, nos 3-4, , p. 282-.

- [Mourre et al. 2006] Vincent Mourre, Sandrine Costamagno et Laurent Bruxelles, « Fréchet-Aure, Grotte du Noisetier », Bilan scientifique 2004, Toulouse, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, Ministère de la Culture, , p. 132-133 (lire en ligne [PDF] sur culture.gouv.fr, consulté en ).

- [Mourre et al. 2008] Vincent Mourre, Sandrine Costamagno, Laurent Bruxelles, David Colonge, Stéphanie Cravinho, Véronique Laroulandie, Bruno Maureille, Céline Thiébaut et Julien Viguier, « Exploitation du milieu montagnard dans le Moustérien final : la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Pyrénées centrales françaises) », dans S. Grimaldi, Thomas Perrin et Jean Guilaine, Mountain environments in prehistoric Europe : settlement and mobility strategies from Paleolithic to the early Bronze Age, vol. 26, Oxford, BAR International Series 1885, XVe Congrès de l'UISPP, 4-9 septembre 2006, session C31, Lisbonne, (lire en ligne [PDF] sur academia.edu), p. 1-10.

- [Mourre & Thiébaut 2008] Vincent Mourre et Céline Thiébaut, « L'industrie lithique du Moustérien final de la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) dans le contexte des Pyrénées centrales françaises » (actes de la table-ronde de Barcelone, 8-10 mai 2008, Universitat Autònoma de Barcelona), Treballs d'Arqueologia, R. Mora Torcal, J. Martínez Moreno, I. de la Torre Sáinz et J. Casanova Martí (éds.), no 14 « Variabilidad técnica en el Paleolítico Medio en el sudoeste de Europa », , p. 87-104 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ).

- [Mourre et al. 2008] Vincent Mourre, Sandrine Costamagno, Céline Thiébaut, Michel Allard, Laurent Bruxelles, David Colonge, Stéphanie Cravinho, Marcel Jeannet, Francis Juillard, Véronique Laroulandie et Bruno Maureille, « Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) : premiers résultats des nouvelles fouilles » (Annales des journées scientifiques de la Société préhistorique française, université Bordeaux 1, Talence, 24- (éds. Jacques Jaubert, J.-G. Bordes et I. Ortega)), Mémoires de la Société Préhistorique Française, no 47 « Les sociétés du Paléolithique dans un Grand Sud-Ouest de la France : nouveaux gisements, nouveaux résultats, nouvelles méthodes », , p. 189-202 (lire en ligne [PDF] sur academia.edu, consulté en ).

- [Mourre et al. 2010] Vincent Mourre, Laurent Bruxelles, David Colonge, Sandrine Costamagno, Véronique Laroulandie, Delphine Rambaud, Céline Thiébaut et Julien Viguier, « Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) », Rapport de Fouille programmée annuelle décembre 2004, sur researchgate.net, (consulté le ).

- [Mourre 2013] Vincent Mourre, « Fréchet-Aure – Grotte du Noisetier », Archéologie de la France - Informations - Midi-Pyrénées, (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en ).

- Géologie

- [Barrère et al. 1984] Pierre Barrère, Christian Bouquet, Élie-Jean Debroas, Hubert Pélissonnier, Bernard Peybernès, Jean-Claude Soulé, Pierre Souquet et Yves Ternet, Notice explicative de la feuille Arreau (no 1072) à 1/50 000, Éditions du BRGM, , 63 p. (lire en ligne [PDF] sur ficheinfoterre.brgm.fr).

Liens externes

- Vincent Mourre, « Le site de la fouille de la grotte du Noisetier », sur pagesperso-orange.fr (consulté en ).

- Archéologie en Midi-Pyrénées - Grotte du Noisetier, Fréchet-Aure, 2013, de Association Archéologie / DRAC Midi-Pyrénées (prod.) et de Bruno Canderon et Francis Dieulafait (réal.), Ministère de la Culture, 2014, 6 min 24 s [voir en ligne] : Reportage sur les découvertes et méthodes de fouilles dans cette grotte de moyenne montagne occupée par les derniers Néandertaliens dans les Pyrénées.

Notes et références

- « Grotte de Peyrère (grotte du Noisetier) sur Fréchet-Aure, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques » et « Hydrographie » activées. Les distances à vol d'oiseau se mesurent avec l'outil « Mesurer une distance » dans l'onglet « Outils cartographiques » à droite (symbole de petite clé plate).

- « Grotte du Noisetier », sur google.fr/maps. Les distances par route entre deux points donnés sont calculées dans le panneau latéral (voir l'onglet en haut à gauche de l'écran) – cliquer sur "Itinéraires".

- Allard, Juillard & Jeannet 1987.

- [Viré 1898] Armand Viré, « Les Pyrénées souterraines (1re campagne, 1897) (Les grottes de Bétharram, Escalère, Labastide, etc.) », Mémoires de la Société de Spéléologie, t. III, no 14, , p. 59-96. Cité dans Mourre et al. 2008, p. 3.

- [Thiébaut et al. 2012] (en) Céline Thiébaut, Vincent Mourre, Pierre Chalard, David Colonge, Aude Coudenneau, Marianne Deschamps et Agata Sacco-Sonador, « Lithic technology of the final Mousterian on both sides of the Pyrenees » (Colloque de Tarragona et Capellades, 6-9 octobre 2009<), Quaternary International, no 247 « The Neanderthal Home: Spatial and Social Behaviours », , p. 182-198 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ), p. 184.

- Mourre et al. 2008, p. 4.

- Allard 1993, p. 113.

- Mourre et al. 2008, p. 3.

- Allard 1994, p. 156.

- Allard, Juillard & Jeannet 1993.

- Jeannet 2001.

- [Jeannet, Allard & Juillard 1996] Marcel Jeannet, Michel Allard et Francis Juillard, « Première découverte de Galemys pyrenaicus (Insectivora, Desmaninae) dans le Quaternaire français », Revue de Paléobiologie, t. 15, no 1, , p. 205-213. Cité dans Mourre et al. 2008, p. 3.

- [Le Gall 2000] O. Le Gall, « Les Moustériens étaient-ils pêcheurs ? », Bulletin de la Société d'Anthropologie du Sud-Ouest, no 34, , p. 3-11. Cité dans Mourre et al. 2008, p. 3.

- [Jaubert et al. 1992] Jacques Jaubert, Catherine Farizy et Michel Allard, « Le peuplement paléolithique des Pyrénées centrales avant 35.000 BP » (contribution au symposium d'Andorra la Vella, 22-24 octobre 1992), « I simposi de poblament dels Pireneus », , p. 47-48. Cité dans Mourre et al. 2008, p. 3.

- [Jaubert & Bismuth 1996] Jacques Jaubert et Thierry Bismuth, « Le Paléolithique moyen des Pyrénées centrales : esquisse d'un schéma chronologique et économique dans la perspective d'une étude comparative avec les documents ibériques », annales du 118e Congrès National des Sociétés historiques et scientifiques (Pau, 1993), , p. 9-26. Cité dans Mourre et al. 2008, p. 3.

- Bachellerie et al. 2011.

- Mourre 2013

- Bachellerie et al. 2011.

- Barrère et al. 1984, p. 15.

- Barrère et al. 1984, p. 16.

- Barrère et al. 1984, p. 5. Cité dans Mourre et al. 2008, p. 4.

- Deschamps et al. 2020.

- [Barragué et al. 2001] Jean Barragué, Élisabeth Barragué, Marc Jarry, Pascal Foucher et Robert Simonnet, « Le silex du flysch de Montgaillard et son exploitation sur les ateliers du Paléolithique supérieur à Hibarette (Hautes-Pyrénées) », Paléo, no 13, , p. 29-52 (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en ).

- Thiébaut et al. 2012, p. 186.

- [Simonnet 1981] Robert Simonnet, « Carte des gîtes à silex des Pré-Pyrénées », annales du XXIe Congrès Préhistorique de France « La Préhistoire en Quercy dans le contexte de Midi-Pyrénées », Montauban 1979, t. 1, , p. 308-323 ;

[Foucher 1972] Pascal Foucher, « L'économie du silex dans les Pyrénées : panorama général des sources de matières premières siliceuses et leur exploitation dans le Gravettien pyrénéen », Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, t. 68, , p. 57-72 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté en ). - Mallye et al. 2012b.

- Costamagno et al. 2008.

- Mallye et al. 2012a.

- Costamagno 2013.

- [Jeannet & Mourre 2013] Marcel Jeannet et Vincent Mourre, « Mimomys pyrenaïcus n. sp., nouvel Arvicolidé (Mammalia, Rodentia) dans le Pléistocène supérieur des Pyrénées (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) », Paléo, no 24, , p. 139-148 (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en ).

- Maureille et al. 2007.

- [Bernard-Guelle 2002] Sébastien Bernard-Guelle, Le Paléolithique moyen du massif du Vercors (Préalpes du Nord) - Étude des systèmes techniques en milieu de moyenne montagne (thèse de doctorat, Université de Provence, décembre 2001, 2 tomes, 500 p.), BAR, international Séries 1033, (ISBN 1-84171-413-5, résumé, présentation en ligne).