Rosaceae

Les Rosaceae (Rosacées) sont une famille botanique qui réunit environ 5 000 espèces réparties en plus d'une centaine de genres.

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheophyta |

| Division | Angiospermae |

| Classe | Eudicotyledoneae |

| Sous-classe | Rosidae |

| Ordre | Rosales |

Répartition géographique

Cette famille cosmopolite comprend aussi bien des plantes herbacées vivaces que des arbustes ou des arbres. Elle est représentée par de nombreuses espèces sauvages (on peut citer le sorbier, l'aubépine, le prunelier, l'églantier, la ronce commune, les fraisiers, les benoîtes, les potentilles, la reine-des-prés, la pimprenelle, l'aigremoine, etc.) et cultivées parmi les plus importantes (voir leur importance économique)

Étymologie

Le nom vient du genre type Rosa signifiant « rose » en latin, lui-même d'origine incertaine.

Description

Les Rosaceae sont une famille par enchaînement[1], montrant plusieurs tendances évolutives, ce qui explique la diversité de l'appareil végétatif (grande variabilité morphologique) et reproducteur (évolution vers l'inférovarie et la réduction de l'androcée et du gynécée)[2].

Appareil végétatif

Les Rosacées sont des plantes herbacées (vivaces comme le fraisier ou plus rarement annuelles comme le genre Aphane) ou plantes ligneuses sous forme d'arbrisseaux, d'arbustes (rosiers, ronces dont les poils épidermiques se lignifient et se transforment en aiguillons) ou d'arbres (cerisier, prunier, pêcher, pommier dont certains rameaux peuvent se transformer en épines), à feuilles caduques ou persistantes.

Les bourgeons foliaires sont disposés en spirale et ont des stipules soudées. Les feuilles à nervation pennée, à pétiole sans pulvinus sont souvent alternes, stipulées (stipules libres ou adnés au pétiole), à marge dentée et glanduleuse sur le limbe. Elles sont primitivement composées-imparipennées (folioles pétiolulées de ronces, folioles sessiles de rosier). L’évolution emprunte deux voies : confluence des folioles entre elles pour former une feuille simple (11-17 paires de folioles chez le Sorbier des oiseleurs, une feuille simple chez le sorbier des Alpes) ; réduction à 3 folioles (fraisier) ou même une foliole (pommier, prunier, cerisier). La réduction à trois folioles s'accompagne parfois d'une surévolution par le développement de folioles de 3e ou de 3e ordre sur les deux folioles latérales, donnant une disposition digitée (feuille de la potentille), avec parfois soudure des folioles (Alchemilla)[3]. Des glandes peuvent se développer sur le pétiole.

Les tiges sont dressées, plus rarement étalées ou rampantes. Elles sont dotées souvent de poils simples ou étoilés, comme les feuilles. Certains poils épidermiques très développés se lignifient, se transformant en aiguillons piquants. Des rameaux de cerisiers, pêchers, poiriers, peuvent se transformer en épines[3].

Chimiquement, les plantes produisent des tanins (leur conférant souvent un intérêt médicinal), des huiles essentielles et des hétérosides de type saponosides ou glycosides cyanogènes (150 espèces à l'exception des Rosoideae contiennent ces composés potentiellement toxiques donnant le goût amer aux amandes)[4].

Appareil reproducteur

Les inflorescences sont variables. Il s'agit le plus souvent de grappes (ou des formes dérivées : épi, corymbe, panicule), plus rarement des fleurs terminales solitaires (espèces de Rosa)[5].

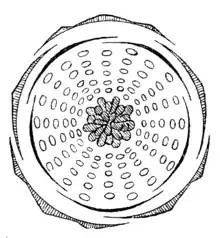

Le réceptacle floral est composé de deux parties : l'hypanthium (les Rosaceae étaient traditionnellement classées dans les dialypétales « caliciflores[6] ») de forme variée (aplati, cupulaire ou cylindrique), libre ou adné aux carpelles, parfois caduc (prunier) ou accrescent dans le faux-fruit (pomme, poire) ; le gynophore plus ou moins développé selon les sous-familles peut être sec (framboisier, ronce) ou charnu (fraisier). Lorsque l'hypanthium est présent, la fleur est plus ou moins périgyne (épigyne chez Malus). L'entomophilie par des pollinisateurs généralistes est favorisée par la présence d'un anneau ou disque nectarifère à l'intérieur de l'hypanthium[7].

Les fleurs de type euanthe sont souvent grandes, régulières, actinomorphes (à symétrie rayonnée), presque toujours bisexuées et pentamères. Elles présentent parfois, sous le calice, un calicule (appelé aussi épicalice) de 3 ou 5 pièces (genres Fragaria, Potentilla, Alchemilla)[8].

Le calice est le plus souvent formé de 5 sépales (parfois réduits à 3) et est parfois soudé à l'ovaire. La corolle est en général formée de 5 pétales libres et entiers (parfois 3 ou 10). Les pétales sont souvent fixés à l’hypanthium, parfois nuls (Alchemilla, Aphanes).

Les étamines sont nombreuses (supérieures à 10, se multipliant par méristémonie pour atteindre 100 chez des rosiers), rarement en nombre déterminé et réduites à 12 ou 5. Cette méristémonie correspond à une polyandrie secondaire, adaptation particulière à l'entomophilie[9]. Les étamines ont des filets libres (ou soudés à la base pour les Chaenomeles) et de petites anthères didymes qui s'ouvrent par des fentes longitudinales. La position de l'ovaire uniloculaire est supère ou infère. Le pistil est formé primitivement de cinq carpelles libres multiovulés (nombre indéterminé d'ovules) qui peuvent se réduire à un (Prunus), 2-3 (Crataegus) ou devenir nombreux (plusieurs centaines), pauciovulés (un ou deux ovules) et diversement unis (les carpelles soudés de Pyrus ont un ovaire à placentation axile) lorsque le réceptacle floral se développe[10].

Diagramme floral de Prunus padus

Diagramme floral de Prunus padus Diagramme floral de Sanguisorba officinalis : fleur unisexuée à pollinisation anémophile

Diagramme floral de Sanguisorba officinalis : fleur unisexuée à pollinisation anémophile Diagramme floral de Spiraea hypericifolia

Diagramme floral de Spiraea hypericifolia

Les fruits sont très divers : ce peut être un follicule (ex : follicule spiralé de Spiraea), une drupe (Prunus), un akène (Rosa), un polyakène (Potentilla), des drupéoles multiples (Rubus) ou un faux-fruit (telle la pomme constituée du réceptacle charnu), mais jamais une gousse ; les graines, petites et exalbuminées, sont dispersées par zoochorie ou anémochorie[11].

Sous-familles

On distingue parmi les Rosacées trois sous-familles homogènes :

- les Amygdaloideae (ou Prunoideae, pêcher et prunier), et qui inclut les anciennes sous-familles Maloideae (pommier et poirier) et Spiraeoideae (spirée) ;

- les Rosoideae (rosier) ;

- les Dryadoideae (Dryades, Purshies et Cercocarpus).

Distribution

Cette famille cosmopolite est surtout représentée dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. Les genres les plus importants sont Potentilla (500 espèces dont 42 en France), Cotoneaster (260 espèces), Rubus et Alchemilla (250 espèces), Prunus (200 espèces dont onze spontanées en France), Sorbus (193 espèces), Crataegus (500 espèces dont 42 en France), Rosa (150 espèces dont 32 en France)[12].

En phytosociologie, la classe Crataego monogynae-Prunetea spinosae est typique des manteaux forestiers, des haies et fruticées. La famille des Rosaceae (Rubus, Rosa, Malus, Prunus, Sorbus) est très représentée dans cette classe[13].

Importance économique

Cette famille a une grande importance économique car une grande partie des fruits cultivés dans les régions tempérées est produite par des espèces lui appartenant (par ordre alphabétique) :

- abricot : fruit des arbres du genre Prunus (Prunus armeniaca) ;

- amande : fruit des arbres du genre Prunus (Prunus dulcis) ;

- cerise : fruit des arbres du genre Prunus (Prunus avium) ;

- coing : fruit des arbres du genre Cydonia (Cydonia oblonga) ;

- cynorrhodon (églantine) : faux-fruit des arbustes du genre Rosa (Rosa canina) ;

- fraise : faux-fruit de plantes herbacées du genre Fragaria ;

- framboise : fruit des arbustes du genre Rubus (Rubus idaeus) ;

- mûre : fruit des arbustes du genre Rubus (Rubus fruticosus agg.) ;

- nèfle : fruit pomacé des arbres du genre Mespilus (Mespilus germanica) ;

- pêche : fruit des arbres du genre Prunus (Prunus persica) ;

- plaquebière : fruit des arbustes du genre Rubus (Rubus chamaemorus) ;

- poire : fruit pomacé des arbres du genre Pyrus (Pyrus communis) ;

- pomme : fruit pomacé des arbres du genre Malus (Malus domestica) ;

- prune : fruit des arbres du genre Prunus (Prunus domestica).

En classement par genre, cela donne :

- genre Cydonia :

- coing (Cydonia oblonga) ;

- genre Fragaria :

- fraise ;

- genre Malus :

- pomme (Malus domestica) ;

- genre Pyrus :

- poire (Pyrus communis) ;

- genre Mespilus :

- genre Prunus :

- abricot (Prunus armeniaca) ;

- amande (Prunus dulcis) ;

- cerise (Prunus avium) ;

- pêche (Prunus persica) ;

- prune (Prunus domestica) ;

- genre Rubus :

- genre Rosa :

De nombreux genres sont utilisés comme plantes d'ornements herbacées ou ligneuses :

- Amélanchier ;

- Chaenomeles cognassier du Japon ;

- Cotoneaster ;

- Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) ;

- Potentilla ;

- Pyracantha ;

- Rosier ;

- Kerria dont Kerria japonica ;

- Photinia.

La Reine-des-prés et le Prunus laurocerasus sont connus pour leurs propriétés médicinales. L'écorce de Quillaja saponaria est utilisée comme savon. Plusieurs genres sont employés en bois d'œuvre, le Cerisier d'automne étant prisé en ébénisterie[14]..

Liste des genres

Selon Angiosperm Phylogeny Website (31 mai 2010)[15] :

- genre Acaena Mutis ex L.

- genre Adenostoma Hooker & Arnott

- genre Agrimonia L.

- genre Alchemilla L.

- genre Amelanchier Medik.

- genre Aphanes L.

- genre Aremonia Neck. ex Nestl.

- genre Aruncus L.

- genre Bencomia Webb & Berthel.

- genre Cercocarpus Kunth

- genre Chaenomeles Lindl.

- genre Chamaebatia Bentham

- genre Chamaebatiaria (Porter) Maxim.

- genre Chamaemeles Lindl.

- genre Chamaerhodos Bunge

- genre Cliffortia L.

- genre Coleogyne Torr.

- genre Coluria R. Brown

- genre Cotoneaster Medik.

- genre Cowania D.Don

- genre X Cratae-Mespilus E.G.Camus

- genre Crataegomespilus Simon-Louis & Bellair

- genre Crataegus L.

- genre Cydonia Mill.

- genre Dichotomanthes Kurz

- genre Docynia Decaisne

- genre Dryas L.

- genre Drymocallis Fourr. ex Rydb.

- genre Duchesnea Sm.

- genre Eriobotrya Lindl.

- genre Exochorda Lindl.

- genre Fallugia Endl.

- genre Filipendula Mill.

- genre Fragaria L.

- genre Geum L.

- genre Gillenia Moench

- genre Guamatela Donn.Sm.

- genre Hagenia J.F.Gmel.

- genre Hesperomeles Lindl.

- genre Holodiscus (K.Koch) Maxim.

- genre Horkelia Cham. & Schltdl.

- genre Horkeliella (Rydb.) Rydb.

- genre Ivesia Torrey & A. Gray

- genre Kageneckia Ruiz & Pavon

- genre Kelseya Rydb.

- genre Kerria DC.

- genre Leucosidea Eckl. & Zeyh.

- genre Lindleya Kunth

- genre Luetkea Bong.

- genre Lyonothamnus A.Gray

- genre Maddenia J. D. Hooker & Thomson

- genre Malacomeles (Decaisne) Engl.

- genre Malus Mill.

- genre X Margyracaena Bitter

- genre Margyricarpus Ruiz & Pavon

- genre Mespilus L.

- genre Neillia D.Don

- genre Neviusia A.Gray

- genre Novosieversia F.Bolle

- genre Oemleria Reichenbach

- genre Orthurus Juz.

- genre Osteomeles Lindl.

- genre Pentactina Nakai

- genre Peraphyllum Nutt.

- genre Petrophytum (Nutt.) Rydb.

- genre Photinia Lindl.

- genre Physocarpus (Cambess.) Maxim.

- genre Pleiosepalum Hand.-Mazz.

- genre Polylepis Ruiz & Pavon

- genre Potaninia Maxim.

- genre Potentilla L.

- genre Prinsepia Royle

- genre Prunus L.

- genre Pseudocydonia (C.K.Schneid.) C.K.Schneid.

- genre Purpusia Brandegee

- genre Purshia DC. ex Poir.

- genre Pyracantha M.Roem.

- genre X Pyronia Veitch ex Trab.

- genre Pyrus L.

- genre Rhaphiolepis Lindl.

- genre Rhodotypos Siebold & Zuccarini

- genre Rosa L.

- genre Rubus L.

- genre Sanguisorba L.

- genre Sarcopoterium Spach

- genre Sibbaldia L.

- genre Sibbaldiopsis Rydb.

- genre Sibiraea Maxim.

- genre Sieversia Willd.

- genre Sorbaria (Ser. ex DC.) A.Braun

- genre X Sorbaronia C.K.Schneid.

- genre X Sorbopyrus C.K.Schneid.

- genre Sorbus L.

- genre Spenceria Trimen

- genre Spiraea L.

- genre Spiraeanthus (Fisch. & C.A.Mey.) Maxim.

- genre Stellariopsis (Baillon) Rydb.

- genre Stephanandra Siebold & Zuccarini

- genre Tetraglochin Poepp.

- genre Vauquelinia Correa ex Humb. & Bonpl.

- genre Waldsteinia Willd.

- genre Xerospiraea Henr.

Selon NCBI (31 mai 2010)[16] :

- sous-famille Dryadoideae

- genre Cercocarpus

- genre Chamaebatia

- genre Cowania

- genre Dryas

- genre Purshia

- sous-famille des Rosoideae

- genre Filipendula

- Rosodae

- tribu des Colurieae

- genre Acomastylis

- genre Coluria

- genre Erythrocoma

- genre Fallugia

- genre Geum

- genre Novosieversia

- genre Oncostylus

- genre Sieversia

- genre Taihangia

- genre Waldsteinia

- tribu des Potentilleae

- genre Alchemilla

- genre Aphanes

- genre Chamaerhodos

- genre Comarella

- genre Comarum

- genre Dasiphora

- genre Drymocallis

- genre Duchesnea

- genre Fragaria

- genre Horkelia

- genre Horkeliella

- genre Ivesia

- genre Lachemilla

- genre Piletophyllum

- genre Potaninia

- genre Potentilla

- genre Schistophyllidium

- genre Sibbaldia

- genre Sibbaldianthe

- genre Sibbaldiopsis

- genre Rosa

- genre Rubus

- tribu des Sanguisorbeae

- tribu des Colurieae

- sous-famille des Spiraeoideae

- Amygdaleae

- genre Maddenia

- genre Prunus

- genre Pygeum

- Kerriodae

- genre Lyonothamnus

- Neillieae

- genre Neillia

- genre Physocarpus

- genre Stephanandra

- Pyrodae

- genre Gillenia

- Pyreae

- genre Amelanchier

- genre Aria

- genre Aronia

- genre Chaenomeles

- genre Chamaemeles

- genre Chamaemespilus

- genre Cormus

- genre Cotoneaster

- genre Crataegus

- genre Cydonia

- genre Dichotomanthes

- genre Docynia

- genre Docyniopsis

- genre Eriobotrya

- genre Eriolobus

- genre Heteromeles

- genre Kageneckia

- genre Lindleya

- genre Malacomeles

- genre Malus

- genre Mespilus

- genre Osteomeles

- genre Peraphyllum

- genre Photinia

- genre Pourthiaea

- genre Pyracantha

- genre Pyrus

- genre Rhaphiolepis

- genre Sorbus

- genre Stranvaesia

- genre Torminalis

- genre Vauquelinia

- genre x Crataemespilus

- Sorbarieae

- genre Adenostoma

- genre Chamaebatiaria

- genre Sorbaria

- genre Spiraeanthus

- Spiraeeae

- Amygdaleae

Selon DELTA Angio (24 juillet 2017)[17] :

- genre Acaena

- genre Adenostoma

- genre Agrimonia

- genre Alchemilla

- genre Amelanchier

- genre Aphanes

- genre Aremonia

- genre Aria

- genre Aruncus

- genre Bencomia

- genre Brachycaulos

- genre Cerocarpus

- genre Chaenomeles

- genre Chamaebatia

- genre Chamaebatiaria

- genre Chamaemeles

- genre Chamaemespilus

- genre Chamaerhodos

- genre Cliffortia

- genre Coleogyne

- genre Coluria

- genre Cormus

- genre Cotoneaster

- genre Cowania

- genre Crataegus

- genre Cydonia

- genre Dalibarda

- genre Dichotomanthes

- genre Docynia

- genre Docyniopsis

- genre Dryas

- genre Duchesnea

- genre Eriobotrya

- genre Eriolobus

- genre Exochorda

- genre Fallugia

- genre Filipendula

- genre Fragaria

- genre Geum

- genre Gillenia

- genre Hagenia

- genre Hesperomeles

- genre Heteromeles

- genre Holodiscus

- genre Horkelia

- genre Horkeliella

- genre Ivesia

- genre Kageneckia

- genre Kelseya

- genre Kerria

- genre Leucosidea

- genre Lindleya

- genre Luetkea

- genre Lyonothamnus

- genre Maddenia

- genre Malacomeles

- genre Malus

- genre Margyricarpus

- genre Mespilus

- genre Neillia

- genre Neviusia

- genre Nuttalia

- genre Oemleria

- genre Orthurus

- genre Osteomeles

- genre Pentactina

- genre Peraphyllum

- genre Petrophytum

- genre Photinia

- genre Physocarpus

- genre Polylepis

- genre Potanina

- genre Potentilla

- genre Poterium

- genre Prinsepia

- genre Prunus

- genre Pseudocydonia

- genre Purshia

- genre Pyracantha

- genre Pyrus

- genre Rhaphiolepis

- genre Rhodotypos

- genre Rosa

- genre Rubus

- genre Sanguisorba

- genre Sarcopoterium

- genre Sibbaldia

- genre Sibiraea

- genre Sorbaria

- genre Sorbus

- genre Spenceria

- genre Spiraea

- genre Spiraeanthus

- genre Stephanandra

- genre Taihangia

- genre Tetraglochin

- genre Torminalis

- genre Vauquelinia

- genre Waldsteinia

- genre Xerospiraea

Selon ITIS (24 juillet 2017)[18] :

- genre Acaena Mutis ex L.

- genre Adenostoma Hook. & Arn.

- genre Agrimonia L.

- genre Alchemilla L.

- genre Amelanchier Medik.

- genre × Amelasorbus Rehder

- genre Aphanes L.

- genre Aronia Medik.

- genre Aruncus L.

- genre Cercocarpus Kunth

- genre Chaenomeles Lindl.

- genre Chamaebatia Benth.

- genre Chamaebatiaria (Porter ex W.H. Brewer & S. Watson) Maxim.

- genre Chamaerhodos Bunge

- genre Coleogyne Torr.

- genre Comarum L.

- genre Cotoneaster Medik.

- genre Crataegus L.

- genre Cydonia Mill.

- genre Dalibarda L.

- genre Dasiphora Raf.

- genre Dryas L.

- genre Drymocallis Fourr. ex Rydb.

- genre Duchesnea Sm.

- genre Eriobotrya Lindl.

- genre Exochorda Lindl.

- genre Fallugia Endl.

- genre Filipendula Mill.

- genre Fragaria L.

- genre Geum L.

- genre Gillenia Moench

- genre Heteromeles M. Roem.

- genre Holodiscus (K. Koch) Maxim.

- genre Horkelia Cham. & Schltdl.

- genre Horkeliella (Rydb.) Rydb.

- genre Ivesia Torr. & A. Gray

- genre Kelseya Rydb.

- genre Kerria DC.

- genre Luetkea Bong.

- genre Lyonothamnus A. Gray

- genre Malacomeles (Decne.) Engl.

- genre Malus Mill.

- genre Neillia D. Don

- genre Neviusia A. Gray

- genre Oemleria Rchb.

- genre Osteomeles Lindl.

- genre Peraphyllum Nutt.

- genre Petrophytum (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Rydb.

- genre Photinia Lindl.

- genre Physocarpus (Camb.) Raf.

- genre Potentilla L.

- genre Poteridium Spach

- genre Prinsepia Royle

- genre Prunus L.

- genre Purshia DC. ex Poir.

- genre Pyracantha M. Roem.

- genre Pyrus L.

- genre Rhaphiolepis Lindl.

- genre Rhodotypos Siebold & Zucc.

- genre Rosa L.

- genre Rubus L.

- genre Sanguisorba L.

- genre Sibbaldia L.

- genre Sibbaldiopsis Rydb.

- genre Sieversia Willd.

- genre Sorbaria (Ser.) A. Braun

- genre × Sorbaronia C.K. Schneid.

- genre Sorbus L.

- genre Spiraea L.

- genre Spiraeanthus Maxim.

- genre Stranvaesia Lindl.

- genre Vauquelinia Corrêa ex Bonpl.

- genre Waldsteinia Willd.

Selon Plants of the World online (POWO) (21 septembre 2020)[19] :

- Acaena Mutis ex L.

- Adenostoma Hook. & Arn.

- Agrimonia L.

- Alchemilla L.

- Amelanchier Medik.

- ×Amelasorbus Rehder

- Aremonia Neck. ex Nestl.

- Argentina Hill

- Aria (Pers.) J.Jacq. ex Host

- Aronia Medik.

- Aruncus L.

- Bencomia Webb & Berthel.

- Brachycaulos Dikshit & Panigrahi

- Cercocarpus Kunth

- Chaenomeles Lindl.

- Chamaebatia Benth.

- Chamaebatiaria (Porter ex W.H.Brewer & S.Watson) Maxim.

- Chamaecallis Smedmark

- Chamaemeles Lindl.

- Chamaemespilus Medik.

- Chamaerhodos Bunge

- Cliffortia L.

- Coleogyne Torr.

- Coluria R.Br.

- Comarum L.

- Cormus Spach

- Cotoneaster Medik.

- Crataegus L.

- ×Crataemespilus E.G.Camus

- Cydonia Mill.

- Dalibarda Kalm

- Dasiphora Raf.

- Dichotomanthes Kurz

- Docynia Decne.

- Dryas L.

- Drymocallis Fourr. ex Rydb.

- Eriobotrya Lindl.

- Eriolobus (Ser.) M.Roem.

- Exochorda Lindl.

- Fallugia Endl.

- Farinopsis Chrtek & Soják

- Filipendula Mill.

- Fragaria L.

- Geum L.

- Gillenia Moench

- Hagenia J.F.Gmel.

- Hedlundia Sennikov & Kurtto

- Hesperomeles Lindl.

- Holodiscus (K.Koch) Maxim.

- Kageneckia Ruiz & Pav.

- Karpatiosorbus Sennikov & Kurtto

- Kelseya (S.Watson) Rydb.

- Kerria DC.

- Leucosidea Eckl. & Zeyh.

- Lindleya Kunth

- Luetkea Bong.

- Lyonothamnus A.Gray

- Macromeles Koidz.

- Majovskya Sennikov & Kurtto

- Malacomeles (Decne.) Decne.

- Malus Mill.

- Marcetella Svent.

- ×Margyracaena Bitter

- Margyricarpus Ruiz & Pav.

- Micromeles Decne.

- Neillia D.Don

- Neviusia A.Gray

- Normeyera Sennikov & Kurtto

- Oemleria Rchb.

- Osteomeles Lindl.

- Pentactina Nakai

- Peraphyllum Nutt.

- Petrophytum (Nutt.) Rydb.

- Photinia Lindl.

- Physocarpus (Cambess.) Raf.

- Pleiosorbus L.H.Zhou & C.Y.Wu

- Polylepis Ruiz & Pav.

- Potaninia Maxim.

- Potentilla L.

- Pourthiaea Decne.

- Prinsepia Royle

- Prunus L.

- Pseudocydonia (C.K.Schneid.) C.K.Schneid.

- Purshia DC. ex Poir.

- Pyracantha M.Roem.

- ×Pyraria A.Chev.

- Pyrus L.

- Rhaphiolepis Lindl.

- Rhodotypos Siebold & Zucc.

- Rosa L.

- Rubus L.

- Sanguisorba L.

- Sarcopoterium Spach

- Sibbaldia L.

- Sibbaldianthe Juz.

- Sibiraea Maxim.

- Sieversia Willd.

- Sorbaria (Ser.) A.Braun

- ×Sorbaronia C.K.Schneid.

- ×Sorbocotoneaster Pojark.

- ×Sorbomeles Sennikov & Kurtto

- Sorbus L.

- Spenceria Trimen

- Spiraea L.

- Spiraeanthus (Fisch. & C.A.Mey.) Maxim.

- Stranvaesia Lindl.

- Tetraglochin Poepp.

- Torminalis Medik.

- Vauquelinia Corrêa ex Humb. & Bonpl.

- Waldsteinia Willd.

- Xerospiraea Henrard

Phylogénie

Bien qu'il existe encore des doutes sur laquelle des sous-familles doit être considérée comme le groupe basal de la famille des Rosacées, la possibilité qu'un tel rôle soit attribué à la sous-famille des Amygdaloideae a récemment pris du poids, en supposant qu'il s'agissait de la première branche du groupe[20] - [21] - [22] - [23]. En 2017, plusieurs auteurs ont reconfirmé ce placement et ces relations en utilisant des génomes de plastes complets[24]. Une telle option correspond au cladogramme suivant :

| |||||||||||||

En supposant que le groupement des Amygdaloideae est basal, le cladogramme suivant est obtenu pour la relation entre les sous-familles, les tribus et les sous-tribus :

| Rosaceae |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La relation de groupe sœur entre Dryadoideae et Rosoideae est étayée par les caractères morphologiques partagés suivants introuvables chez les Amygdaloideae : présence de stipules, séparation de l'hypanthium de l'ovaire et présence de fruits qui ressemblent généralement à des akènes[24].

Notes et références

- Une grande différence existe entre les espèces, mais de nombreux intermédiaires les relient les unes aux autres.

- Rodolphe-Edouard Spichiger, Vincent V. Savolainen, Murielle Figeat, Daniel Jeanmonod, Botanique systématique des plantes à fleurs : une approche phylogénétique nouvelle des angiospermes des régions tempérées et tropicales, Presses polytechniques et universitaires romandes, , p. 188.

- Michel Botineau, Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs, Lavoisier, , p. 648

- Michel Botineau, op. cit., p. 662

- Michel Botineau, op. cit., p. 650

- Corolle, calice et androcée sont concrescents en une coupe (calix en latin).

- Walter S. Judd, Christopher S. Campbell, Elizabeth A. Kellogg, Peter Stevens, Botanique systématique : une perspective phylogénétique, De Boeck Supérieur, , p. 292

- Rodolphe-Edouard Spichiger et Murielle Figeat, Botanique systématique des plantes à fleurs, Presses polytechniques et universitaires romandes, , p. 85

- (de) W. Kania, « Entwicklungsgeschichtliche. Untersuchungen an Rosaceenblüten », Bot. Jahrb. Syst., vol. 93, , p. 175–246.

- (de) Hans Oscar Juel, « Beiträge zur Blütenanatomie und zur Systematik der Rosaceen », Svenska Vetenskapsakad. Handl., vol. 58, no 5, , p. 1–81.

- (en) Gurcharan Singh, Plant Systematics : an Integrated Approach, Science Publishers, , p. 419

- Michel Botineau, Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs, Lavoisier, , p. 647

- Michel Botineau, Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs, Lavoisier, , p. 657

- Walter S. Judd, Christopher S. Campbell, Elizabeth A. Kellogg, Peter Stevens, Botanique systématique : une perspective phylogénétique, De Boeck Supérieur, , p. 294

- Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017 [and more or less continuously updated since]." will do. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/, consulté le 31 mai 2010

- NCBI, consulté le 31 mai 2010

- DELTA Angio, consulté le 24 juillet 2017

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 24 juillet 2017

- POWO. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/, consulté le 21 septembre 2020

- Chin SW, Shaw J, Haberle R, Wen J, Potter D, « Diversification of almonds, peaches, plums and cherries—Molecular systematics and biogeographic history of Prunus (Rosaceae) », Mol Phylogenet Evol, vol. 76, , p. 34–48 (PMID 24631854, DOI 10.1016/j.ympev.2014.02.024)

- Li HL1,2, Wang W1, Mortimer PE3,4, Li RQ1, Li DZ4,5, Hyde KD3,4,6, Xu JC3,4, Soltis DE7, Chen ZD1., « Large-scale phylogenetic analyses reveal multiple gains of actinorhizal nitrogen-fixing symbioses in angiosperms associated with climate change », Sci Rep, vol. 5, , p. 14023 (PMID 26354898, PMCID 4650596, DOI 10.1038/srep14023, Bibcode 2015NatSR...514023L)

- Li HL, Wang W, Li RQ, Zhang JB, Sun M, Naeem R, Su JX, Xiang XG, Mortimer PE, Li DZ, Hyde KD, Xu JC, Soltis DE, Soltis PS, Li J, Zhang SZ, Wu H, Chen ZD, Lu AM, « Global versus Chinese perspectives on the phylogeny of the N-fixing clade », Journal of Systematics and Evolution, vol. 54, no 4, , p. 392–399 (DOI 10.1111/jse.12201, S2CID 88546939)

- Sun Miao, Naeem Rehan, Su Jun-Xia, Cao Zhi-Yong, Burleigh J. Gordon, Soltis Pamela S., Soltis Douglas E., Chen Zhi-Duan, « Phylogeny of the Rosidae: A dense taxon sampling analysis », Journal of Systematics and Evolution, vol. 54, no 4, , p. 363–391 (DOI 10.1111/jse.12211

)

) - Zhang SD, Jin JJ, Chen SY, Chase MW, Soltis DE, Li HT, Yang JB, Li DZ, Yi TS, « Diversification of Rosaceae since the Late Cretaceous based on plastid phylogenomics », New Phytol, vol. 214, no 3, , p. 1355–1367 (PMID 28186635, DOI 10.1111/nph.14461

)

)

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Global Biodiversity Information Facility

- Tela Botanica

- VASCAN

- (en) Australian Plant Name Index

- (sv) Dyntaxa

- (en) EPPO Global Database

- (en) The Families of Flowering Plants

- (en) Flora of China

- (en) Flora of North America

- (en) FloraBase

- (en) Paleobiology Database

- (en) Germplasm Resources Information Network

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) International Plant Names Index

- (en) NBN Atlas

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) Plants of the World Online

- (en) Plazi

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Tropicos

- (en) VicFlora

- (en) World Register of Marine Species

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (fr) Référence Belles fleurs de France : Rosaceae

- (fr) Référence Belles fleurs de France 2 : Rosaceae

- (en) Référence Flora of China : Rosaceae

- (en) Référence Madagascar Catalogue : Rosaceae

- (en) Référence Flora of Chile : Rosaceae

- (en) Référence Angiosperm Phylogeny Website : Rosaceae ()

- (en) Référence DELTA Angio : Rosaceae L.

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Rosaceae

- (en) Référence Catalogue of Life : Rosaceae Juss. (consulté le )

- (en) Référence Plants of the World online (POWO) : Rosaceae Juss. (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Rosaceae

- (en) Référence Paleobiology Database : Rosaceae de Jussieu

- (fr+en) Référence ITIS : Rosaceae

- (en) Référence NCBI : Rosaceae (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : famille Rosaceae Juss. (+liste des genres contenant des synonymes)

- (fr+en) Référence CITES : famille Rosaceae (sur le site de l’UNEP-WCMC)

- (en) Référence FloraBase (Australie-Occidentale) : classification Rosaceae

- Famille ROSACEAE ROSACÉES (Introduction) Flore laurentienne du frère Marie-Victorin

- Famille ROSACEAE ROSACÉES (Index : dessins, genres et espèces Flore laurentienne du frère Marie-Victorin

- Flore photographique régionale