Pêche (fruit)

La pêche est un fruit comestible produit par le pêcher (Prunus persica) originaire de Chine.

Les pêches sont des fruits climactériques charnus, juteux et sucrés, avec une chair jaune, blanche, ou rouge (sanguine), une peau veloutée de couleur jaune ou orange plus ou moins lavée de rose-carmin à rose-saumon ou brune chez les sanguines, et un noyau dur, adhérent ou non.

Histoire

La domestication du pêcher s'est faite en Chine[1]. Un site archéologique datant de la dynastie Shang (-1570, -1045) dans le Hebei a révélé deux noyaux de pêches semblables à ceux des pêches issues des cultivars de pêcher actuels. Beaucoup d'autres noyaux ont été découverts dans les régions du sud de la Chine (Sichuan, Guizhou) dans la période pré-Qin (avant -221).

En ce qui concerne les écrits, il faut attendre le premier texte littéraire, le Classique des vers (shijing 詩經, « livre des odes »), composé entre le VIIIe et le IIIe siècle avant notre ère, pour trouver les premières mentions du pêcher.

Le pêcher fut ensuite importé en Inde et au Proche-Orient[2]. Faisant suite à la conquête de la Perse, Alexandre le Grand l'introduisit en Europe[2] sous le nom de pecta.

Son nom latin malum persicum « pomme de Perse » donna pessica (bas latin), puis pesca (latin médiéval), puis pesche (XIIe siècle), puis pêche (depuis 1740)[3].

En France, le pêcher est cultivé depuis le VIe siècle[4]. La noblesse française appréciait beaucoup la pêche au XVIe siècle. Elle était un des fruits préférés du roi Louis XIV : il fit cultiver trente-trois variétés de pêcher différentes dans son jardin fruitier à Versailles, grâce à son jardinier, Jean-Baptiste de La Quintinie. Parmi ces variétés, on trouve la Belle de Vitry ou le Téton de Vénus — particulièrement appréciée par le roi Louis XVI — dont certains se plaisent à surnommer les pêches d'aujourd'hui.

Entre le XVIe et le XIXe siècle, une importante production de pêche était faite le long des murs à Montreuil, dits Murs à pêches, pour approvisionner les marchés de Paris. La commune était alors surnommée « Montreuil-aux-Pêches ».

À partir du XIXe siècle, la pêche devient la base de desserts élaborés. La petite-fille de la duchesse de Berry, l'appréciait avec du caramel ; en 1829, le pâtissier Marie-Antoine Carême apprêta une glace plombières de pêche nectarine pour les Rothschild ; en 1899, le cuisinier Auguste Escoffier invente la pêche Melba (pêche, glace à la vanille et purée de framboise) en l'honneur de la cantatrice australienne Nellie Melba.

Variétés

En fonction de la caractéristique des fruits, on distingue 4 types de fruits produits par l'espèce Prunus persica :

- la pêche proprement dite, à peau duveteuse et noyau libre (non adhérent à la chair) ;

- la pêche pavie à peau duveteuse et noyau adhérent ;

- la nectarine à peau lisse et noyau libre[5] ;

- le brugnon, à peau lisse et noyau adhérent, est une nectarine à chair blanche.

- Variétés à chair blanche[6] : Belle des Croix Rouges (résistante aux maladies), Charles Roux (variété vigoureuse), Grosse Mignonne (juteuse, résistante à la cloque), Madame Guilloux (tendre, très savoureuse), May flower, Redwing, Ribet, Robin ; elles donnent des saveurs de fleurs blanches (lys, muguet) et d'exotisme (goyave, fruit de la passion).

- Variétés à chair jaune : Belle Angevine, Cardinal, Dixie Red, Early Red, Early O'Henry, Red Haven, Sun Haven, Spring Crest.

Les variétés à chair blanche sont plus hâtives et plus savoureuses que celles à chair jaune, mais ont l'inconvénient de s'abîmer plus facilement durant le transport.

Pêche plate

La variété de pêche plate, Prunus persica (L.) Batsch forma compressa (Loudon) Rehder, a été sélectionnée en Chine. On l'appelle « pêche plate de Chine », « pantao » ou « peento » d'après son nom chinois pántáo[7] 蟠桃, ou biǎn táo[8] 扁桃.

Son nom est associé aux pêchers légendaires, cultivés par la Reine-Mère de l'Occident, Xiwangmu et dont la consommation des fruits procurait l'immortalité. C'est pourquoi on la dénomme aussi xiānguǒ 仙果 « fruit des Immortels », ou shòutáo 寿桃 « pêche d'immortalité ».

Elle est appelée paraguayo en espagnol, et Saturn peach ou doughnut peach en anglais, en raison de sa ressemblance avec un beignet.

La pêche plate est une mutation de la pêche (P. persica Batsch.) qui s'est produite en Chine il y a environ 2 000 ans[9]. Le pêcher à pêches plates a tendance à fleurir plus tôt que les autres variétés de pêchers. Il produit des fleurs voyantes avec un pistil plus court que les étamines. Le fruit est doux (de 9,01 à 10,69 % de sucres solubles) et peu acide (moins de 0,4 %). Les pêches peuvent être à peau duveteuse ou à peau lisse, à chair blanche ou jaune, à noyau adhérent ou non.

Il existe plusieurs variétés en général peu productives sauf Fenghuapantao et Sahuahongpantao ayant de bonnes capacités productives. La région de Fenghua (Chine continentale) est réputée pour ses pêches et en particulier la pêche juteuse « au miel » telle que l'on peut consommer sa chair avec une paille. C'est un fruit qui ne se transporte guère mais qui est un élément de la cuisine locale.

Elle fut introduite en Europe en 1820 par l'Anglais Joseph Kirke sous le nom de « pêche de Java » (le noyau provenant alors de l'île de Java)[10] - [11] - [12]. Son introduction aux États-Unis s'est faite vers 1828 par William Prince. Ces arbres périrent, et il fallut attendre une réintroduction de cette variété par P.J. Berkmans pour voir à nouveau des pêches plates sur le continent américain, vers 1869[12].

À cette époque, la pêche plate n’éveilla que peu d’intérêt. Les craquelures de sa peau, sa pigmentation peu alléchante, et son manque de fertilité n’inspirèrent pas les consommateurs et le fruit se retrouva relégué au plan de curiosité botanique. La pêche plate présente sur les étals de nos marchés aujourd'hui est le fruit du pêcher Ferjalou Jalousia. Il est issu d'un croisement entre variété Kiang-Si avec la variété Independence. Ces recherches ont été menées de 1975 à 1999 par René Monet, directeur de recherche à l'INRA de Bordeaux[13].

Pêche de vigne

Le terme pêche de vigne s'applique à un type de pêche plutôt qu'à une variété précise.

En Suisse, ce nom désigne une pêche à chair blanche, à peau duveteuse verte et rouge, de maturité plus tardive que les pêches commerciales.

En France, la pêche sanguine tardive est souvent appelée pêche de vigne. Elle se présente avec une chair rouge foncé, une peau gris souris et une maturité très tardive (nommée Cardinal en Suisse)[14]. La caractéristique commune des pêches de vignes est une production de fruits à la même période que la vigne[15] - [16]. Le pêcher étant sensible aux attaques d'oïdium de la vigne, des viticulteurs des Coteaux du Lyonnais avaient l'habitude de planter quelques pêchers au milieu de leurs vignes afin de détecter les attaques d'oïdium et de les combattre au plus tôt[17].

La couleur lie de vin de la variété française lui valut également le nom de pêche vineuse et pêche sanguine[17].

Le terme pêche de vigne a également été utilisé pour décrire le fruit de pêchers cultivés en plein-vent[18].

Arômes de pêche

L'arôme de la pêche est dû à la combinaison de plus de 80 substances, plus ou moins volatiles. La pêche contient[19] les arômes suivants : gamma-lactones en C6 (gamma-hexalactone), C8 et C10 (gamma-decalactone), delta-lactone en C10 (delta-decalactone), ainsi que divers esters, acides, alcools, et du benzaldéhyde.

Il est dangereux de consommer en grande quantité et crue l'amande du noyau de pêche, qui contient de l'acide cyanhydrique (ou acide prussique) ; toutefois, l'on prépare de nombreux desserts, boissons et certaines liqueurs avec ces amandes souvent mélangées à celles d'abricot, les deux étant appelées « amandes amères ».

Production

En 2005, la production annuelle mondiale de pêches et nectarines est d'environ 17 millions de tonnes[20] soit plus de 64 % d'augmentation sur les 10 dernières années (principalement liée au triplement de la production chinoise sur la même période).

55 % de la production est utilisée par l'industrie (au 3/4 pour être mis en boîte) et 45 % est consommée en produit frais.

La pêche est un fruit qui supporte mal le transport ; l’industrialisation de l’agriculture, la nécessité de produire moins cher, ont changé le produit : on trouve souvent des pêches dures et peu goûteuses.

En France, la production en 2012 est tombée à 280 000 à 300 000 tonnes[21] principalement à cause de difficultés économiques et de la maladie de la sharka. L'Occitanie (44 %) est la première région à produire des fruits de qualité suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes (33 %) ; la Provence-Alpes-Côte d'Azur (15 %) de moins en moins agricole, assure des volumes acceptables. Ces trois entités assurent la majorité des volumes en France, soumis à des normes d'hygiène et de respect de l'environnement draconiennes.

| Pays | Production en 2018 (en t) | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 15.195.291 | |||

| 2 | 1.090.678 | |||

| 3 | 968.720 | |||

| 4 | 903.809 | |||

| 5 | 789.457 | |||

| 6 | 700.350 | |||

| 7 | 645.499 | |||

| 8 | 319.047 | |||

| 9 | 278.417 | |||

| 10 | 246.742 | |||

| 11 | 226.000 | |||

| 12 | 219.603 | |||

| 13 | 206.889 | |||

| 14 | 190.420 | |||

| 15 | 184.070 | |||

| Source : FAOSTAT | ||||

Utilisation en cuisine

La pêche nature se déguste crue, cuite, sucrée, salée, flambée, glacée ou déglacée. Elle se marie aussi avec du vin, du canard, de la pintade, de l'huile d'olive, du basilic, de l'estragon, de la menthe, de la cardamome ou du gingembre, du poivre blanc, de la fleur d'aubépine. On la trouve dans des recettes de gâteau, des compotes et confitures. La pêche est également disponible en jus ou en cocktail avec le Bellini.

Valeur nutritionnelle

Pêche, fraîche, pulpe (teneur pour 100 g d'aliment comestible, d'après ANSES[22]) :

- eau : 88,6 g

- cendres totales : 0,42 g

- fibres alimentaires : 1,6 g

- protéines : 1,08 g

- lipides : 0,09 g

- glucides : 9 g

- sucres simples : 8,16 g

- oligo-éléments :

- vitamines :

- vitamine C : 6,6 mg

- vitamine B1 : 10 µg

- vitamine B2 : 40 µg

- vitamine B3 : 99 µg

- vitamine B5 : 170 µg

- vitamine B6 : 10 µg

- vitamine B9 : 3 µg

- vitamine B12 : 0 µg

- bêta-carotène : 116 µg

- rétinol : 0 µg

- vitamine E : 0,7 µg

- valeur énergétique : 196 kJ [23]

Les pêches fraîches sont donc une bonne source de fibres alimentaires, de bêta-carotène (précurseur de la vitamine A) et de vitamine B3 (PP ou niacine), de potassium et une très bonne source de vitamine C.

Composition phénolique

L’intérêt pour la composition phénolique des fruits tient à la corrélation entre les polyphénols totaux et l'activité antioxydante. Les principaux composés phénoliques de la pêche sont des tanins condensés, des acides chlorogéniques et quelques flavonols et pigments d'anthocyanosides.

- Les pêches fraîches contiennent des acides chlorogéniques, toutefois en quantité bien moindre que les prunes. Ces acides ont une activité antioxydante et anxiolytique (à forte dose).

- Les pêches fraîches contiennent des flavanols (catéchol, épicatéchol) ainsi que des oligomères de flavanols, appelés tanins condensés ou proanthocyanidols. Ces composés que l'on trouve aussi dans le raisin et la prune ont une activité vasodilatatrice.

- Les anthocyanosides sont des pigments responsables de la coloration rouge des pêches. Le composé anthocyanosidique principal est le cyanidol 3-O-glucoside avec des contributions du cyanidol 3-O-rutoside.

Des mesures comparatives effectuées sur des pêches et des poires cultivées dans des vergers expérimentaux, soit en agriculture biologique soit par les méthodes conventionnelles, ont montré que les fruits biologiques étaient plus riches en composés phénoliques[24]. Ces résultats s'expliquent par le fait que les composés phénoliques contribuent à renforcer la résistance de la plante aux attaques des insectes, aux infections par les champignons, les bactéries et virus ainsi qu'au stress mécanique (chocs).

Acides phénols (mg/10g MF) :

- Acide 3-caféylquinique : 4,13

- Acide 5-caféylquinique : 5,25

- Acide caféique : 0,63

Flavonoïdes (mg/100 g MF) :

- Flavanols :

- (+)-catéchol : 5,47

- (-)-épicatéchol : 7,97

- Anthocyanidols (instables) :

- Cyanidol

- Flavonols :

- Proanthocyanidol (oligomères de flavanols, astringence) :

- Procyanidol dimère B1 : 25,77

- Procyanidol dimère B2 : 2,32

- Procyanidol dimère B3 : 2,44

- Procyanidol dimère B4 : 0,13

- Procyanidol dimère B5 : 0,04

- Procyanidol dimère B7 : 1,30

- Procyanidol trimère C1 : 2,53

- Procyanidol trimère EEC : 0,34

- Anthocyanoside (hétérosides d'anthocyanidols, pigments rouge, bleu) :

- Cyanidol 3-O-glucoside : 0,28

- Cyanidol 3-O-rutoside

- hétérosides de flavonols (protection contre les UV) :

- quercétol 3-O-galactoside : 0,71

- quercétol 3-O-rutoside

Il n'y a pas de mesure absolue de l'activité antioxydante des aliments mais diverses méthodes qui lorsqu'elles sont appliquées à des listes de produits, permettent de faire des comparaisons significatives. Ainsi, le Nutrient Data Laboratory de Beltsville[26] donne dans sa table de 2010, le classement suivant le score ORAC :

| Produit | T-ORAC |

|---|---|

| Raisin sec doré, seedless |

10 450 |

| Prune, crue | 6 100 |

| Pomme Golden Delicious, crue, sans la peau |

2 210 |

| Pêche, crue | 1 922 |

| Orange Navel, crue | 1 819 |

| Nectarine, crue | 919 |

| Kiwi, cru | 862 |

Phytopathologie

Outre les parasites comme le puceron vert du pêcher et la cochenille, les principales maladies qui touchent le pêcher sont la cloque du pêcher, l'oïdium, la gommose, le coryneum, la moniliose et la sharka.

Culture populaire

- Le roman de Roald Dahl James et la Grosse Pêche parle d'un petit garçon qui voyage dans une pêche géante avec des insectes humanoïdes ; il sortira également en film sous le nom James et la Pêche géante ainsi qu'en comédie musicale James and the Giant Peach.

- La pêche possède une forte valeur symbolique dans le monde chinois : elle est un symbole d'immortalité, et le bois de pêcher sert à repousser les démons. Voir l'article pêcher pour plus de détails.

- Momotaro est un conte pour enfants japonais où le héros Momotaro naît dans une pêche

- En France, l'expression familière « avoir la pêche » signifie : être en forme et plein d'entrain[28].

- En 2022, le film Nos soleils réalisé par Carla Simón, qui raconte la vie d'une famille consacrée à la culture de la pêche à Alcarràs, en Catalogne, popularise le métier de cultivateur de ce fruit[29]. L'œuvre remporte notamment l'Ours d'or à la 72e Berlinale en Allemagne[30].

Un couplet de Victor Hugo dédié à la pêche

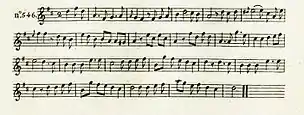

Dans un recueil de chansons publié en 1850 à Montbéliard figure un couplet dédié à la pêche, improvisé par Victor Hugo à la fin d'un repas, à chanter sur l'air de Souvent la nuit quand je sommeille[32]. La compositrice Pauline Viardot a également utilisé ce poème dans l'une de ses chansons intitulée « Les attraits » mais l'édition de sa partition n'attribuait pas le poème à Hugo et se contentait de la classer «Poésie du XVIIIe siècle».

Ce que j'aime

Couplet fait à un dessert

D'attraits ravissants pourvue,

Seule elle réunit tout :

Ses appas charment la vue,

Et chacun vante son goût.

Sa peau, veloutée et fraîche,

Joint toujours la rose au lis ;

Ce pourrait être Phyllis

Si ce n'était une pêche.

Voir aussi

Le nom de la pêche fut attribué au 22e jour du mois de vendémiaire du calendrier républicain ou révolutionnaire français[33], généralement chaque 13 octobre du grégorien.

Articles connexes

Notes et références

- Desmond R Layne and D Bassi, The peach: botany, production and uses, CABI, , 615 p.

- Ensminger, Audrey H. (1994). Foods & nutrition encyclopedia. CRC Press. (ISBN 0-8493-8980-1).

- Topoi orient-occident Volume 12, numéro 1. 2005.

- PassionSanté.be, « 5 questions sur la pêche, ce fruit si désaltérant | PassionSanté.be », sur passionsante.be (consulté le )

- Liste des variétés de pêches et pêchers sur le site pommiers.com

- Trésors de cuisine, édition Minerva

- pan : "enroulé", tao "pêcher" car les branches sont tordues, voir Baidu

- bian : plat, tao : pêcher

- R. Ma, M. Yu, P. Du, H. Guo, H. Song, « EVALUATION OF GERMPLASM RESOURCES AND BREEDING OF FLAT PEACH », Acta Horticulturae, vol. 620, no XXVI, .

- The practical gardener, and modern horticulturist, Carles McIntosh, 1828.

- Archives des découvertes et des inventions nouvelles. Treuttel et Würtz, 1824

- A produce reference guide to fruits and vegetables from around the world, Donald D. Heaton, 1997.

- Elisabeth Dirlewanger, « 1975-1999 / La pêche plate et savoureuse de René Monet », sur www.bordeaux-aquitaine.inra.fr, (consulté le )

- Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture. Volumes 33 à 34. Station fédérale de recherches agronomiques de Changins. Station fédérale de recherches agronomiques, Lausanne. Service romand de vulgarisation agricole. 2001

- Produits du Lyonnais

- Dictionnaire culturel en langue française - Dictionnaires le Robert

- L'Arboriculture fruitière, numéros 585 à 591. Société pomologique de France, 2004.

- Dictionnaire de l'Académie française. 1835.

- Article de Futura-Sciences sur les arômes

- Chiffres FAO, 2005.

- Source FNPF Fédération nationale des producteurs de fruits.

- anses

- Aprifel

- Marina Carbonaro *, Maria Mattera, « Polyphenoloxidase activity and polyphenol levels in organically and conventionally grown peach (Prunus persica L., cv. Regina bianca) and pear (Pyrus communis L., cv. Williams) », Food Chemistry, vol. 72, , p. 419-424

- D’après Phenol-explorer

- Nutrient Data Laboratory, « USDA Database for Oxygen Radical Absorbance Capactity (ORAC) of Selected Foods, release 2 », Nutient Data,

- total ORAC μmol TE/100 g, d'après USDA database

- Voir l'expression Avoir la pêche dans le Wiktionnaire.

- « «Nos soleils» de Carla Simon - la critique et la bande-annonce », sur parismatch.com

- Sandra Onana, « Berlinale: l’ours d’or revient à la Catalane Carla Simón pour «Alcarràs» », sur Libération

- Air no 546 de La Clé du Caveau.

- Nouveau chansonnier de l'amateur : ou choix de romances et de chansons les plus en vogue et les mieux choisies, Deckherr frères éditeur, Montbéliard 1850, p. 140. Ces vers ont été publiés auparavant dans Le Conservateur littéraire en juin 1820 sous la signature V. d'Auverney (pseudonyme de Victor Hugo.). Ils sont datés sur le manuscrit du 2 août 1818. Victor Hugo était alors âgé de 16 ans. Précisions fournies par l'édition chronologique des Œuvres complètes, dont l'index des « incipit » permet de les retrouver au tome I, p. 319.

- Ph. Fr. Na. Fabre d'Églantine, Rapport fait à la Convention nationale dans la séance du 3 du second mois de la seconde année de la République Française, p. 19.