Cognassier

Cydonia oblonga

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Clade | Angiospermes |

| — non classé — | Mesangiospermae |

| Clade | Dicotylédones vraies |

| Clade | Gunneridae (es) |

| Clade | Pentapetalae (es) |

| Clade | Rosidées |

| Clade | Fabidées |

| Ordre | Rosales |

| Famille | Rosaceae |

| Sous-famille | Maloideae |

| Tribu | Maleae (en) |

Le Cognassier (Cydonia oblonga) aussi appelé coing est une espèce d'arbustes ou de petits arbres de la famille des Rosacées originaire des régions tempérées du Caucase et d'Iran. Ses fruits sont des coings appelés aussi pommes d'or ou poires de Cydonie. C'est l'unique représentant du genre Cydonia.

Le genre était anciennement composé de quatre autres espèces aujourd'hui réparties dans deux autres genres : Pseudocydonia (comme le cognassier de Chine, Pseudocydonia sinensis) et Chaenomeles avec lesquels on le confond souvent.

Étymologie et dénominations

Cognassier dérive de coing, qui est un emprunt[3] (via codoin au XIe siècle et cooing XIIe siècle) au latin impérial cotōneum lui-même venant probablement du grec κυδώνιον (μῆλον) kydonion (mêlon), « pomme de Kydonia » soit pomme de La Canée, en Crète.

Le nom scientifique du genre, Cydonia, attribué au cognassier par le botaniste écossais Philip Miller en 1768, est également construit sur κυδώνια (Kydonia), « La Canée ».

Description

Le cognassier est un petit arbre à feuilles caduques, mesurant 5 à 8 m de hauteur et 4 à 6 m de large. Les jeunes rameaux sont tomenteux.

Les feuilles sont alternes, simples, de 6 à 11 cm de long, à bord pubescent.

Les fleurs à cinq pétales blanc-rosé ont 4 à 5 cm de diamètre.

Fruit

Cousin du pommier et du poirier, le cognassier forme comme eux des fruits à pépins, les coings. Les fruits immatures sont verts et cotonneux en surface. La plupart des variétés perdent ce voile cotonneux avant la fin de l'automne lorsque le fruit change de couleur et devient jaune doré à maturité. Piriformes ou maliformes, volumineux et très odorants, les coings mesurent de 7 à 12 cm de long sur 6 à 9 cm de large.

Comme la pomme ou la poire, le coing est au niveau botanique un faux-fruit dérivant d'un ovaire infère adhérent. Après la fécondation, le réceptacle floral se développe en même temps que le fruit. Le péricarpe est charnu à l'extérieur et cartilagineux à l'intérieur (trognon, nom vulgaire correspondant à l'endocarpe que l'on peut assimiler à un noyau). Le vrai fruit est ce trognon issu de la transformation de l'ovaire, formant un noyau peu lignifié qui contient les graines « les pépins » distribués dans cinq loges carpellaires. Le coing est donc un piridion pour les botanistes[4].

Le coing est un fruit comestible à la base de nombreuses préparations (confiture, compote, fruit confit…).

Histoire

Le cognassier est originaire des régions du Caucase et du Nord de l'Iran[5]. Certains étendent également son aire d'origine au Turkestan et à l'Arabie saoudite[6]. Il n'y a pas de documentations archéobotaniques sur la culture de ce fruitier. Toutefois, les sources littéraires semblent indiquer qu'il aurait atteint les régions méditerranéennes seulement à l'époque classique.

Le fruit était connu des Akkadiens et on pense que la culture du coing a précédé celle de la pomme. De nombreux textes anciens, comme le Cantique des cantiques, évoquant la pomme pourraient être en réalité relatifs au coing.

Chez les Grecs anciens, le coing était un cadeau rituel fait à l'occasion de mariages, car il était venu du Levant avec Aphrodite et était resté sacré pour elle car offert par Pâris. Plutarque rapporte qu'une mariée grecque grignotait un coing pour parfumer son baiser avant d'entrer dans la chambre nuptiale, « afin que le premier salut ne soit ni désagréable, ni déplaisant »[7]. C'est pour trois coings d'or qu'Atalante s'arrête dans sa course.

Les Romains aussi utilisaient le coing, le livre de cuisine romaine d'Apicius donne des recettes de ragoût de coing avec du miel, et propose même un mélange, inattendu pour nous, avec des poireaux. Pline l'Ancien mentionne quatre variétés et donne leur usage[8] :

« (...) Les cotonées des Latins, cydoniens des Grecs (coings) (...) viennent de l'île de Crète. (...) On en distingue plusieurs espèces : les chrysomèles sont marqués de sillons, la couleur en tire sur l'or ; les coings dits d'Italie sont plus blancs et d'une odeur excellente ; les coings de Naples ont aussi leur mérite. Les struthées, qui appartiennent au même genre, sont plus petits, l'odeur en est plus pénétrante : ils sont tardifs ; les mustées sont précoces. Le cotonée greffé sur le struthée a produit une espèce particulière, nommée mulvienne ; c'est la seule espèce qui se puisse manger crue. Toutes ces espèces se renferment dans les chambres à coucher où se font les salutations, même dans celles des hommes : on les pose sur ces témoins de nos nuits, les statues qui y sont dressées. Il y a en outre de petits coings sauvages, les plus odorants après les struthées ; ils viennent dans les haies. »

Columelle en mentionne trois, dont l'une, la « pomme d'or » pourrait être le fruit paradisiaque du jardin des Hespérides qui a donné son nom en italien à la tomate, pomodoro.

Paul Éluard décrit l'irrégularité de la surface du coing dans Le Blason des fleurs et des fruits : « Noué rouillé comme un falot

Et cahotant comme un éclair »[9].

Distribution et habitat

Le cognassier est originaire des régions tempérées allant de la mer Caspienne à la mer Noire : Iran, Arménie, Azerbaïdjan, Turquie, Russie caucasienne, Turkménistan.

En France, il s'est naturalisé surtout dans le Midi où on le trouve dans les haies et sur le bord des cours d'eau. Il est cultivé dans de nombreuses régions tempérées du monde.

Culture

Le cognassier est rustique et nécessite une période de froid (au-dessous de 7 °C) pour fleurir correctement. L'arbre est autofertile toutefois le rendement sera amélioré par une fécondation croisée.

La maturité complète du coing demande un climat à longue période de chaleur (Portugal, Grèce...). Il peut alors être consommé cru. Sous le climat français, ce n'est pas le cas sauf pour certaines variétés à court cycle de fructification (Aromatnaya, Kuganskaya) qui peuvent parfois arriver à maturité quasi complète avec un automne particulièrement chaud. Sinon, les coings restent durs, astringents et acides et ne peuvent être consommés qu'après cuisson. Une ancienne méthode les laissait exposés aux gelées pour les ramollir et éliminer un peu de tanins.

Dans certaines régions de Gascogne, les cognassiers marquent les limites des terrains et sont présents dans les haies.

Le cognassier a été introduit dans le Nouveau Monde, mais il est rare en Amérique du Nord en raison de sa sensibilité au feu bactérien. Il est en revanche très répandu en Argentine, au Chili et en Uruguay.

- multiplication possible par semis ou marcottage mais le plus souvent par bouturage à la fin de l'hiver suivi ou non de greffage ;

- cultivé en tige ou en buisson avec une taille minime surtout pour aérer le centre de l'arbre ;

- récolte à l'automne et finition de la maturation au fruitier.

Principales variétés

Dans la pratique, les variétés de coings sont répartis en deux groupes : Cydonia oblonga piriformis (en forme de poire) et Cydonia oblonga maliformis (en forme de pomme)[10]. Parmi les plus répandues :

- 'cognassier d'Angers' dont 'Sydo' est une variété répandue ;

- 'cognassier de Provence' dont 'BA29' est une variété répandue ;

- 'géant de Vranja' (dit aussi 'monstrueux de Vranja' ) ;

- 'coing commun' ;

- 'coing champion' ;

- 'coing du Portugal' ;

- 'aromatnaya' ou 'Krymsk' : nouvelle variété à court cycle de végétation pouvant arriver à maturité complète dans les climats les plus chaud, fruit jaune d'or au parfum citronné et au goût proche de l'ananas, autofertile.

Utilisation

Le cognassier produit un fruit jaune et odorant à maturité : le coing. On le consomme principalement cuit sous forme de gelées, de confitures, de pâtes de fruits ou de gâteaux.

Cru, ils est très astringent. Il est donc utilisé contre les diarrhées. On recommande de prendre le jus fermenté du fruit mélangé avec une infusion de sauge[11]

Porte-greffe du poirier

Le cognassier est aussi utilisé comme porte-greffe du poirier commun malgré sa forte sensibilité au feu bactérien. L'inaptitude du poirier au bouturage classique ainsi que l'hétérogénéité et la trop grande vigueur des poiriers francs (issus de semis) ont conduit à pratiquer des greffes sur cognassier. Des travaux de sélection ont donc été engagés sur le cognassier (bouturé), pour obtenir une gamme de porte-greffe de vigueurs différentes ; ils ont abouti à l'obtention des variétés BA 29 et Sydo qui représentent respectivement près d'un million et 200 000 marcottes vendues chaque année en France.

- BA 29, obtenu en 1966 par sélection clonale au sein de la population des cognassiers de Provence, présente une très bonne multiplication par marcottage ; il confère en verger une vigueur moyenne et une bonne productivité. Il est de plus utilisable comme cognassier à fruits.

- Sydo, co-obtention de l'INRA et des Pépinières Lepage (1975), est issu d'une sélection clonale dans la population des cognassiers d'Angers ; son aptitude au marcottage et au bouturage est très bonne. En verger, il confère une vigueur plus faible que celle de BA29 et une bonne productivité.

Maladies

L'entomosporiose est une maladie qui provoque des taches brunes ou noires sur les feuilles et sur les fruits. Les feuilles et les rameaux herbacés sont aussi attaqués par l'oïdium et les fruits par la moniliose.

Parasites

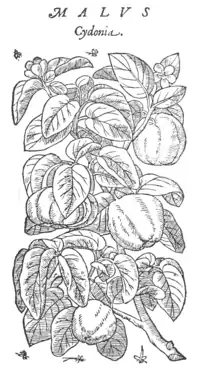

Source : J. Daléchamps (1637).

Le coing est la cible de larves de certaines espèces de lépidoptères dont le cul-brun, Bucculatrix bechsteinella (en), Bucculatrix pomifoliella (en), Coleophora cerasivorella (pt), Coleophora malivorella (pt), Chloroclystis rectangulata (sv) et la phalène brumeuse. Les fruits sont attaqués par Cydia pomonella et Cydia molesta.

Notes et références

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 25 sept. 2014

- Tropicos.org. Missouri Botanical Garden., consulté le 11 janvier 2020

- « coing », Centre national de ressources textuelles et lexicales.

- Entrée « coing », sur Biologie et Multimédia, Faculté de biologie de l'université Paris-VI (Pierre-et-Marie-Curie / Jussieu) (consulté le ).

- (en) Daniel Zohary et Maria Hopf, Domestication of Plants in the Old World : The Origin and Spread of Cultivated Plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley, Oxford University Press,

- (en) « Quince: Cydonia oblonga » (consulté le )

- Plutarque, Questions Romaines 3,65

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle [détail des éditions] [lire en ligne], XV, 10.

- Jean-Charles Gateau, Paul Éluard et la peinture surréaliste (1910-1939), Librairie Droz, (lire en ligne), p. 294

- Lucas Rosenblatt et Freddy Christandl (trad. Philippe Rebetez), Coings : Le retour d'un fruit oublié, Delémont, Viridis, , 96 p. (ISBN 3-03780-153-0), p. 7.

- (es) Dr. P. Font Quer, Plantas medicinales. El dioscorides renovado, Editorial labor s.a, (ISBN 84-335-6151-0), p. 336

- Bruno Sirven, Le génie de l'arbre, Arles, Actes Sud, , 425 p. (ISBN 978-2-330-06593-5), p. 173

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Référence Belles fleurs de France : Cydonia oblonga

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Cydonia Tourn. ex Mill.

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Cydonia oblonga Mill., 1768

- (fr) Référence INPN : Cydonia oblonga Mill., 1768 (TAXREF)

- (fr+en) Référence ITIS : Cydonia Mill.

- (fr+en) Référence ITIS : Cydonia oblonga Mill.

- (en) Référence NCBI : Cydonia (taxons inclus)

- (en) Référence NCBI : Cydonia oblonga (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : genre Cydonia Mill. (+liste d'espèces contenant des synonymes)

- (en) Référence GRIN : espèce Cydonia oblonga Mill.

- (en) Référence BioLib : Cydonia oblonga Mill.

- (en) Référence Tropicos : Cydonia oblonga Mill., 1768 (+ liste sous-taxons) (consulté le )