Ananas

Ananas comosus

L'ananas (Ananas comosus) est une espèce de plantes xérophytes, originaire d'Amérique du Sud, plus spécifiquement du Paraguay, du nord-est de l'Argentine et sud du Brésil. Il est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé.

Le mot ananas vient du tupi-guarani naná naná, qui signifie « parfum des parfums ». Le terme ananas est également un nom vernaculaire qui peut désigner plusieurs autres espèces de Bromeliaceae, aux fruits pas à peu comestibles comme l'espèce Glomeropitcairnia penduliflora désignée par les termes « ananas sauvage », « ananas bois » et « zananas mawon », ou encore plusieurs espèces du genre botanique Ananas comme Ananas bracteatus sous les noms d'« ananas sauvage » et « ananas marron ».

Les grandes plantations d’ananas aux Philippines, Costa Rica, Brésil, Indonésie et autres pays tropicaux ont permis d’assurer une production mondiale d’ananas de 27,8 millions de tonnes (FAOSAT) en 2020.

Les feuilles d’ananas contiennent des fibres qui servent à fabriquer des tissus ou du papier.

Étymologie

Le terme français ananas a pour origine soit l’espagnol ou le portugais ananas, soit le mot-source indien (tupi-guarani) que ces langues européennes ont emprunté[1] - [2]. D'après l'explorateur André Thevet, les indigènes le nomment nana (voir ci-dessous section Histoire).

Nomenclature

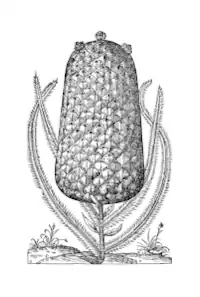

L’espèce fut en premier décrite et excellement illustrée par Rumphius (1627-1702), qui passa plusieurs décennies aux Indes orientales, notamment à Ambon, à récolter et décrire les plantes et les animaux. Son Herbarium Amboinense publié post-mortem en 1741, couvre 1 200 espèces de plantes.

En s’appuyant sur ces travaux, Linné nomma l’espèce en 1754, Bromelia comosus[3].

Le botaniste américain, Merill transféra l’espèce dans le genre Ananas en 1917.

Synonymes

- Ananas acostae C. Commelijn

- Ananas ananas (L.) H.Karst. ex Voss [non-valide]

- Ananas argentata J.C.Wendl. ex Schult. & Schult.f.

- Ananas aurata J.C.Wendl. ex Schult. & Schult.f.

- Ananas bracteatus Baker

- Ananas bracteatus var. hondurensis Bertoni

- Ananas bracteatus var. paraguayensis Bertoni

- Ananas coccineus Descourt.

- Ananas comosus var. comosus

- Ananas comosus f. sativus (Schult. & Schult.f.) Mez

- Ananas comosus var. variegatus (Lowe) Moldenke

- Ananas debilis Schult. & Schult.f.

- Ananas lyman-smithii Camargo [non-valide]

- Ananas maxima Schult. & Schult.f.

- Ananas monstrosus (Carrière) L.B.Sm.

- Ananas ovatus Mill.

- Ananas pancheanus André

- Ananas penangensis Baker

- Ananas porteanus Veitch ex K.Koch

- Ananas pyramidalis Mill.

- Ananas sativa Lindl.

- Ananas sativus Schult. & Schult.f.

- Ananas sativus var. hispanorum Bertoni

- Ananas sativus var. muricatus Mez

- Ananas sativus var. pyramidalis Bertoni

- Ananas sativus var. variegatus Lowe

- Ananas sativusvar. viridis (Mill.) Bertoni

- Ananas serotinus Mill.

- Ananas viridis Mill.

- Ananassa ananas (L.) H.Karst.

- Ananassa debilis Lindl.

- Ananassa monstrosa Carrière

- Ananassa porteana (Veitch ex K.Koch) Carrière

- Ananassa sativa (Schult. & Schult.f.) Lindl. ex Beer

- Bromelia ananas L.

- Bromelia ananas Willd.

- Bromelia ananas var. prolifera F.Cuvier

- Bromelia communis Lam.

- Bromelia comosa L.

- Bromelia edulis Salisb. [non-légitime]

- Bromelia mai-pouri Perrier

- Bromelia pigna Perrier

- Bromelia rubra Schult. & Schult.f.

- Bromelia violacea Schult. & Schult.f.

- Bromelia viridis (Mill.) Schult. & Schult.f.

- Distiacanthus communis (Lam.) Rojas Acosta

Description

L'espèce Ananas comosus appartient à la famille des broméliacées, et au genre Ananas. C'est une espèce terrestre de plante herbacée[4] pouvant atteindre 1 à 1,50 m en tous sens, avec une rosette de longues feuilles lancéolées de 50 cm à 1,80 m, dentées en général, et parfois lisses[5].

La floraison de l'ananas est caractéristique des Broméliacées, présentant au bout d'une tige, généralement unique, une couronne de feuilles courtes surmontant un ensemble de fleurs bleues éphémères (ne vivant qu'une journée) sans pédoncule, donnant de nombreuses baies coniques et stériles, qui grossissent individuellement jusqu'à se rejoindre, formant à maturité l'ananas que nous connaissons[6]. L'ananas est donc un fruit composé, aussi appelé infrutescence[6]. L'ensemble est allongé et peut avoir plus d'une trentaine de centimètres de longueur ; son écorce, composée de motifs hexagonaux en écailles, est de couleur variable selon la variété. Sa chair, très juteuse, est également de couleur variable, généralement blanche ou jaune.

Ananas comosus est une plante CAM, c'est la seule espèce du genre Ananas à être autostérile. Les graines sont donc rares et il faut que deux variétés différentes cohabitent. Cette plante monocarpique se reproduit donc principalement par rejets (bulbilles), qu'elle donne en grand nombre.

Le poids du fruit est proportionnel au poids du pied au moment de la floraison : l'art du planteur consiste donc à le faire « fleurir » au bon moment.

Plant d'ananas dans le jardin d'une maison martiniquaise

Plant d'ananas dans le jardin d'une maison martiniquaise Fleurs

Fleurs Fruit composé

Fruit composé.jpg.webp) Fruit avec sa couronne de feuilles

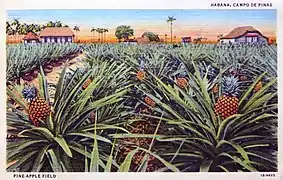

Fruit avec sa couronne de feuilles Champ d’ananas (Cuba)

Champ d’ananas (Cuba)

Culture

.jpg.webp)

L'ananas est une plante tropicale. Sensible au gel, elle requiert un sol bien drainé, riche et acide. Un pH de l'ordre de 4,5 à 5,5 est important pour une bonne croissance : les maladies originaires du sol sont ainsi réduites. L'ananas n'apprécie pas du tout l'eau stagnante, d'où l'importance du drainage.

L’ananas tolère une faible fertilité du sol, mais on obtient une meilleure production sur sol fertile riche en matières organiques et en potassium. De hauts niveaux d’aluminium et de manganèse soluble dans le sol sont tolérés.

L'obtention d'un fruit d'ananas nécessite entre quatorze et vingt mois depuis la plantation jusqu'à la récolte : six à huit mois pour la phase végétative, et cinq à six mois du forçage à la récolte. Le même plant fructifie généralement deux, voire trois fois : une première fois après vingt mois, et une seconde fois quinze mois après.

Quand un petit fruit est désiré pour le marché des fruits frais, la culture peut être forcée plus tôt que lorsqu'un gros fruit est requis, comme pour la mise en conserve. Plus grande sera la plante au moment du forçage, plus gros sera le fruit.

Multiplication

Dans la nature, l’ananas est pollinisé par les oiseaux-mouches. De petites graines brunes se forment alors dans le fruit. Pour éviter la présence de ces graines affectant le goût du fruit, les cultivateurs éloignent les oiseaux-mouches des plantations. Ces oiseaux sont aussi interdits d'importation dans les régions productrices qui ne sont pas un habitat naturel pour ces oiseaux, comme les îles Hawaii.

L’ananas est multiplié plus souvent par division des rejets formés à la base de la plante, ou par bouturage de la couronne de feuilles portée par le fruit. On dit que la plante a une multiplication végétative.

Histoire

_-_WGA13013.jpg.webp)

L’ananas n’est mentionné dans aucun des écrits de Christophe Colomb, mais c’est Michele da Cuneo (it), l’un de ses compagnons lors du second voyage de 1493-1496, qui est le premier à décrire le fruit dans une lettre envoyée à un ami de Savone. Il écrit qu’en Guadeloupe (baptisée alors isla Dominica), on trouve :

- « des arbustes ressemblant aux artichauts, mais quatre fois plus grands, qui donnent un fruit semblable à des pignes, mais deux fois plus grands ; ce fruit est vraiment magnifique ; il se coupe avec un couteau comme un navet et semble très sain » (Lettera a Gerolamo Annari, 15-28 oct. 1495)[7].

En Guadeloupe, pour les habitants, la tranche d'ananas était un cadeau de bienvenue pour les navigateurs, afin qu'ils se désaltèrent, après le long voyage sur l'eau salée. Les peuples Caraïbes ou Kalinagos, habitants de la Guadeloupe à cette époque, se plaisaient aussi à en accrocher à l'entrée de leurs huttes, en signe d'hospitalité.

Les navigateurs portugais trouvèrent aussi l’ananas au Brésil, largement consommé par la population locale. Sa première mention, sous le nom de pigne douce, y a été faite en 1519 par Antonio Pigafetta, le compagnon de Magellan lors de la première circumnavigation (1519-1522) au cours de laquelle la flotte de Magellan fit escale dans la baie de Rio.

L’ananas arriva en 1548 en Martinique[7]. Dans son Histoire générale des Antilles habitées par les Français en l'an 1667, le père Dutertre en vanta les qualités, en parlant de lui comme du roi des fruits, car Dieu lui a mis une couronne sur la tête.

En 1555-1556, l’explorateur géographe André Thevet participa à une expédition au Brésil. Il mettra à profit son séjour dans la baie de Rio pour mener des enquêtes sur quelques « singularités » susceptibles de surprendre ses contemporains. Il décrira ainsi l’ananas, le manioc, l’arachide, la noix de cajou et le pétun (tabac). Dans l’ouvrage écrit à son retour, il indique :

- « Le fruit duquel plus communément ils [les indigènes] usent en leurs maladies, est nommé, nana, gros comme une moyenne citrouille, fait tout autour comme une pomme de pin, ainsi que vous pouvez voir par la présente figure. Ce fruit devient jaune à maturité, lequel est merveilleusement excellent, tant pour sa douceur que saveur, autant amoureuse que fin sucre, et plus. Il n’est possible d’en apporter par deça, sinon en confiture, car étant mûr il ne se peut longuement garder. Davantage il ne porte aucune graine : parquoy il se plante par certains petits rejets, comme vous diriez les greffes de ce pays à enter. Aussi avant d’être mûr, il est si rude à manger qu’il vous escorche la bouche. La feuille de cet arbrisseau, quand il croît, est semblable à celle d’un large jonc » (Les singularités de la France antarctique, chap. XLVI[8], 1557).

Les Portugais diffusèrent l’ananas au gré de leurs voyages de découverte. On le trouve dans l’île de Sainte-Hélène, 1549 à Madagascar, puis à toutes les escales des routes portugaises de l’Orient, de l’Inde au Japon. Il se développe plus tard aux Philippines et dans les îles du Pacifique, introduit cette fois par les Espagnols, par la voie maritime ouverte entre Acapulco et Manille[7].

On ne connait pas la date précise de l’introduction de l’ananas en Afrique mais on suppose que ce fut dès le début du XVIe siècle. Le père João dos Santos signale dans son Ethiopia orientale (1609) qu’on trouve en grand nombre au Mozambique des « ananas aussi excellents que ceux du Brésil »[7].

Les Hollandais le firent connaître, sous forme confite, en Europe, et ils furent les premiers à le cultiver en serre, à Leyde. En 1672, ils le firent découvrir à Charles II, roi d'Angleterre. C'est d'ailleurs la ressemblance à la pomme de pin qui incita les Anglais à l'appeler pine apple.

En France, on tenta de le cultiver à partir de 1702, et Louis XV le fit cultiver à Choisy-le-Roi. Abandonnée pendant un temps à cause de son coût, la culture fut reprise par Lenormand, le responsable du potager du château de Versailles[9], même si certaines rumeurs prétendaient que sa consommation rendait les femmes stériles. En 1718, Labat de Savignac, un conseiller au Parlement de Bordeaux, séduit par la saveur de l'ananas, importa des Caraïbes plusieurs plants. La culture se développa à Bordeaux au siècle suivant, grâce à la construction de serres métalliques offrant une plus grande surface vitrée. Plus tard, la découverte du Thermosiphon, une chaudière produisant de la vapeur, améliora la production. Mais la concurrence, due aux importations à bas prix par la voie maritime, mit fin à la pratique[10].

Contrairement aux apparences, ce n'est qu'en 1790 que l'ananas fut introduit à Hawaii, et il a fallu attendre jusqu'au XXe siècle pour que les États-Unis deviennent un gros producteur d'ananas, via la société Dole Food Company, qui mit au point des méthodes industrielles de production, et en fit produire à Hawaii, ainsi qu'aux Philippines, à très bas prix. Actuellement, il est également beaucoup exporté par la Côte d'Ivoire, la Thaïlande et le Costa Rica.

Variétés

.jpg.webp)

Les cultivars d'ananas proviennent de six groupes reconnus pour le caractère de leur feuillage, plus ou moins épineux, la localisation de leur culture, ainsi que leurs caractéristiques morphologiques telles que le port du plant, sa propension à former des bulbilles et des cayeux, la hauteur du pédoncule par rapport à celle du fruit, la couleur des pétales, les caractères du fruit et la résistance aux maladies et parasites. Ces six groupes sont :

- Cayenne lisse (en anglais : Sweet Cayenne ou Smooth Cayenne) Ferme, acide, à chair jaunâtre assez fibreuse, aux yeux plats. Il est assez gros, et est coloré d'orangé vers le plumet lorsqu'il atteint sa pleine maturité. La variété la plus cultivée, de façon presque « monopolistique » ;

- l'ananas bouteille « pain de sucre », de Guadeloupe ; il y aurait été introduit anciennement par les Indiens caraïbes, et il est le premier à avoir été décrit par Christophe Colomb, en 1493, lors de son deuxième voyage. Cet ananas est spécifique à cette île, où il a acquis son originalité par mutations successives ou par hybridations et sélections locales. On peut cependant le rapprocher d’un certain nombre de variétés épineuses : Black Antigua et Sugar Loaf, des Antilles et du Branco au Brésil ;

- Spanish : peau pourpre, chair jaune pâle, fibreuse, et acidulée ;

- Mordilonus-Perolera-Malpure : gros et allongé, à chair sèche et cassante. Il peut avoir un poids de quatre kilogrammes. Il provient d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale ;

- Pernambuco : à chair jaune ou blanchâtre très sucrée, douce et peu acide ; d'Amérique du Sud et Centrale, et de Malaisie ;

- Queen : moins connu, plus petit, avec des yeux proéminents, et à chair jaune pâle ; à saveur douce et texture croustillante. À La Réunion, on trouve le Queen Victoria, un ananas tout petit à feuilles dentelées très piquantes. Il est très acidulé et a un goût de bonbon ;

- Victoria : cultivé à l’île de La Réunion et à l'île Maurice, il n'est pas très cher sur les marchés. Savoureux et parfumé pendant sa période de fructification en été dans l'hémisphère sud, sa chair est juteuse. Lorsqu'on le trouve en période hivernale et donc en contre saison, il est beaucoup plus fade et acide.

Production

| Pays | Production | Part mondiale | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 3 328 100 | 12 % | ||||

| 2 747 856 | 10 % | ||||

| 2 426 526 | 9 % | ||||

| 2 196 456 | 8 % | ||||

| 1 727 607 | 6 % | ||||

| 1 711 000 | 6 % | ||||

| 1 679 668 | 6 % | ||||

| 1 671 440 | 6 % | ||||

| 1 041 161 | 4 % | ||||

| 1 008 687 | 4 % | ||||

| 870 257 | 3 % | ||||

| 743 098 | 3 % | ||||

| Autres pays | 7 027 492 | 25 % | |||

| 28 179 348 | 100 % | ||||

L'ananas doit être cueilli avant maturation pour supporter une expédition de quinze jours de bateau, c'est-à-dire lorsqu'il est encore assez dur, et, pour un voyage aérien, il peut être cueilli mûr. Fragile malgré sa rudesse apparente, l'ananas ne doit pas subir de choc, car la moindre lésion entraîne une zone de pourriture : les emballages sont alvéolés et très protecteurs.

Pendant la croissance, les couronnes ont été réduites à une taille convenable par suppression de leur cœur ; ceci explique pourquoi une couronne d'ananas exporté ne repousse pas par bouturage, alors qu'à l'état naturel, la couronne permet la reproduction du plant.

Les ananas sont plantés en champs, sur de petites buttes, car les racines pourraient être affectées par l'excès d'humidité, et la terre est riche, fertile et bien aérée. C'est une plante adaptée aux climats arides : des cellules absorbantes sont situées à la base des feuilles au creux de la goulotte qu'elles constituent. Ces cellules récupèrent la moindre trace d'humidité et on peut également y placer de l'engrais solide (ceci se fait à la petite cuillère en Afrique). La densité de plantation atteint 60 000 pieds à l'hectare.

C'est une plante dont on a pu, à partir des années 1970, maîtriser complètement la pousse en plein air en toute saison, par l'utilisation de produits chimiques. On déclenche la floraison des plants par aspersion d'éthylène sous forme de gaz dissous dans l'eau, ou dégagé par du carbure de calcium en morceaux, ou encore avec des produits dégageant de l'éthylène de type Ethrel[12]. Ce produit permet également la coloration des fruits au moment opportun, et de façon homogène, plus commerciale. Fruit non climactérique, cueilli immature il ne mûrit pas hors de sa plante. L'« ananas-bateau » est cueilli juste mûr : lorsque la couronne de feuilles a une taille jugée convenable, on arrête sa croissance par suppression du cœur puis on le transporte dans des cales de bateaux entre 10 et 13 °C. L'« ananas-avion » est cueilli à maturité : la couronne foliaire est maintenue intacte. Il est expédié en avion à une température de garde comprise entre 7 et 10 °C[13].

La production mondiale d'ananas en 2014 est de 25,4 millions de tonnes[14].

Plantation dans le Queensland, en 1897.

Plantation dans le Queensland, en 1897. Plant d'ananas à Bali.

Plant d'ananas à Bali.

Champ d'ananas nord de la Thailande.

Champ d'ananas nord de la Thailande. Fermier ghanéen tenant un ananas.

Fermier ghanéen tenant un ananas. Fruits d'ananas, dans une plantation de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï.

Fruits d'ananas, dans une plantation de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. Plantation industrielle d'ananas, qui a failli être détruite en 1970 à la demande des représentants des promoteurs immobiliers de Maui pour permettre la périurbanisation.

Plantation industrielle d'ananas, qui a failli être détruite en 1970 à la demande des représentants des promoteurs immobiliers de Maui pour permettre la périurbanisation.

Phytochimie

Le fruit de l'ananas et son écorce contiennent divers composés phytochimiques, en particulier des polyphénols, incluant l'acide gallique, l'acide syringique, la vanilline, l'acide férulique, l'acide sinapique, l'acide coumarique, l'acide chlorogénique, l'épicatéchine et l'arbutine[15] - [16].

Broméline

La broméline est un mélange d'enzymes protéolytiques présent dans toutes les parties de la plante[17]. La broméline est recommandée comme complément alimentaire pour réduire la douleur et l’inflammation, en particulier du nez et des sinus, des gencives après une intervention chirurgicale ou une blessure[18]. Elle fait l'objet de recherches préliminaires dans le traitement de divers troubles cliniques, mais à ce jour, ses effets sur le corps humain n'ont pas été clairement établis[19]. La broméline peut être dangereuse pour certains consommateurs, par exemple en cas de grossesse, allergies, ou sous traitement anticoagulant[19].

Si le fruit en contient suffisamment, le jus d'ananas brut peut être utile en marinade de viande ou pour accroître sa tendreté[20]. Si les enzymes de l'ananas peuvent interférer avec la préparation de certains aliments ou plats, par exemple le desserts à base de gélatine, voire le gel de capsules[21], leur activité protéolytique responsable de ces effets peut être dégradé par la cuisson ou la mise en conserve. La quantité de broméline dans une portion typique de fruit est probablement insuffisante pour avoir des effets, mais son extraction peut permettre d'en obtenir suffisamment pour des utilisations domestiques ou industrielles[20] - [22].

Utilisations

Pour l'alimentation

L'ananas est idéal à déguster en dessert : nature (en tranches) ou en morceaux dans une salade de fruits. Il peut aussi être consommé en jus voire en smoothie (seul ou associé à d'autres fruits). Selon les cultures locales, des cocktails (alcoolisés ou pas) à base d'ananas sont disponibles comme la piña colada. Plus rarement, l'ananas peut aussi faire partie des fruits utilisés en agrément dans un gâteau.

Sur le plan digestif, le jus d'ananas a des vertus protéolytiques (grâce à ses différentes enzymes relevant de la famille des endopeptidases, hydrolases et cystéines). Il contient, en effet, plusieurs peptidases de la famille des papaïnes, entre autres : l'ananaïne (en), la broméline et la phytepsine (en)[23]. Il peut donc être utilisé pour attendrir la viande. Pour la même raison, son jus est à déconseiller dans les desserts comportant de la gélatine, qu'il liquéfie.

Les propriétés physicochimiques et organoleptiques de ce fruit s'apparentent fortement à celles des agrumes, et les cuisiniers l'utilisent ainsi de la même façon, le plus souvent, en dessert.

Au Congo, on en fait une bière locale[24]. Au Burundi, on fait aussi de la liqueur d'ananas, appelée bourasine[25] - [26]. Au Togo et au Bénin, l'ananas est aussi utilisé pour produire du vin blanc[27] - [28].

Pour faire des textiles

Les fibres des feuilles d'ananas permettent de fabriquer la piña, utilisée notamment pour le barong tagalog, un vêtement traditionnel philippin.

Outre cette fibre textile, les feuilles d'ananas donnent aussi l'un des premiers cuirs végétaux. Nommé Piñatex, il a été développé par l'entreprise Ananas Anam[29].

Pour faire du papier

L’accroissement considérable de la consommation de papier ces dernières décennies nécessite toujours plus de bois pour fabriquer de la pâte à papier. Une alternative est le recours à une pâte faite de fibres végétales non ligneuses, comme par exemple les fibres de la feuille d’ananas mais aussi de paille de blé, de riz, de canne à sucre, le bambou, les roseaux etc. De loin, les principales fibres végétales non ligneuses actuellement utilisées sont la paille, suivie de la bagasse et du bambou[30].

En Chine, les fibres de feuilles d’ananas sont dégagées en grattant à la main la couche verte superficielle des feuilles ou bien avec une machine à décaper. Les fibres lavées, séchées au soleil, peuvent ensuite être filées ou bien pilonnées pour donner de la pâte à papier avec lequel est fabriqué un papier artisanal. Le mélange de fibres d'ananas et de coton peut produire un denim avec un drapé similaire à celui du denim de coton pur[31].

Les grandes plantations d’ananas sous les Tropiques produisent d’énormes quantités de déchets végétaux qui pourraient être valorisées. Plusieurs pays comme l'Inde, le Japon, les Philippines, la Malaisie ont lancé des recherches sur l’extraction et l’utilisation des fibres d’ananas, par des procédés industriels.

Les feuilles d'ananas séchées sont immergées dans des mélanges de 3 % d'acétone/eau afin d’obtenir une délignification optimale. Une cuisson des feuilles à haute température et une pression appliquée pendant plus de 450 min permet de réduire le temps de délignification[30].

Composition nutritionnelle

Apport énergétique et composition générale

L'apport énergétique pour 100 g d'ananas frais est en moyenne de 54 kcal (soit 231 kJ). Du fait de sa forte proportion en eau (environ 86 %), l'apport énergétique de cet aliment est relativement faible.

La composition nutritionnelle générale moyenne pour 100 g d'ananas frais est détaillée dans le tableau ci-dessous[32] :

| Composant | Masse |

|---|---|

| Eau | 85,5 g |

| Protides | 0,54 g |

| Lipides | 0,12 g |

| dont acides gras poly-insaturés | 0,04 g |

| dont acides gras mono-insaturés | 0,01 g |

| dont acides gras saturés | 0,01 g |

| Glucides | 13,1 g |

| dont sucres | 9,9 g |

| Fibres | 1,4 g |

Minéraux, oligo-éléments et vitamines

La composition nutritionnelle moyenne en sels minéraux, en oligo-éléments et en vitamines pour 100 g d'ananas frais est détaillée[32] dans les tableaux ci-dessous :

Dans toutes les parties de l'ananas[33] on trouve une enzyme, la broméline, qui appartient à la famille des protéases. Cette substance cumulerait de nombreux bénéfices sanitaires en ayant des effets cicatrisants, anti-inflammatoires, anti-cancéreux[34] - [35]. Le potentiel effet anticarcinogène naturel est une conséquence de son action en tant que modulateur immunitaire contre les cellules tumorales[35].

Prononciation

On prononce /anana/ ou /ananas/. En France métropolitaine et en Suisse romande, le s de ananas s'entend souvent, tandis qu'en Belgique[36], en Haïti et au Québec, ce n'est pas le cas. On peut aussi noter qu'aux Antilles françaises on peut entendre le s dans certains cas, mais l'emploi du /anana/ est beaucoup plus correct car il se réfère au créole "zannanna" prononcé /zãnãna/.

Notes et références

- (direction) Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française (tome I, II), Le Robert,

- (en) Garth M. Sanewski, Duane P. Bartholomew et Robert E. Paull, The Pineapple, 2nd Edition : Botany, Production and Uses, CABI, , 353 p. (ISBN 978-1-78639-330-2, lire en ligne).

- Car von Linné, Herbarium Amboinense, Upsaliae, (lire en ligne)

- K. Edoh Adabe, Salama Hind et Abdou Maïga, Production et transformation de l'ananas, Wageningen, CTA et ISF Cameroun, , 44 p. (ISBN 978-92-9081-603-4, lire en ligne), p. 4.

- Jean-Marie Pelt, Des fruits, Fayard, , p. 107.

- « Feuille d'information ananas », sur http://www.br.fgov.be (consulté le ).

- José E. Mendes Ferrão, Le voyage des plantes et les Grandes Découvertes (XVe – XVIIe siècles), Chandeigne, , 284 p.

- André Thevet, Les singularités de la France antarctique, Paris, Maisonneuve & Cie, (lire en ligne)

- Paul Hubert, Ananas, vol. 1 vol. (IX-195 p.) : fig. ; in-8, Paris, H. Dunod et E. Pinat, coll. « Bibliothèque pratique du colon : agriculture, industrie, commerce », (BNF 30622888).

- « Insolite : on cultivait l’ananas à Bordeaux jusqu’au 19e siècle ! », sur sudouest.fr (consulté le ).

- « FAOSTAT : Pays par produits - Ananas », sur www.fao.org (consulté le )

- Ce qui déclenche la floraison naturelle de l'ananas, c'est la différence de température entre le jour et la nuit et la différence de longueur de la nuit.

- Nicole Tonelli et François Gallouin, Des fruits et des graines comestibles du monde entier, Lavoisier, , p. 77.

- (en) « FAOSTAT », sur fao.org, .

- Ti Li, Peiyi Shen, Wei Liu, Chengmei Liu, Ruihong Liang, Na Yan et Jun Chen, « Major Polyphenolics in Pineapple Peels and their Antioxidant Interactions », International Journal of Food Properties, vol. 17, no 8, , p. 1805 (DOI 10.1080/10942912.2012.732168).

- E. M Ogawa, H. B Costa, J. A Ventura, L. C Caetano, F. E Pinto, B. G Oliveira, M. E. S Barroso, R Scherer, D. C Endringer et W Romão, « Chemical profile of pineapple cv. Vitória in different maturation stages using electrospray ionization mass spectrometry », Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 98, no 3, , p. 1105–1116 (PMID 28722812, DOI 10.1002/jsfa.8561).

- Arshad ZI, Amid A, Yusof F, Jaswir I, Ahmad K, Loke SP, « Bromelain: an overview of industrial application and purification strategies », Appl Microbiol Biotechnol, vol. 98, no 17, , p. 7283–97 (PMID 24965557, DOI 10.1007/s00253-014-5889-y, lire en ligne).

- _Health_Information">NIH > Health Information, « Bromelain » (consulté le )

- « Bromelain », MedlinePlus, US National Institutes of Health, (consulté le ).

- Chaurasiya RS, Sakhare PZ, Bhaskar N, Hebbar HU, « Efficacy of reverse micellar extracted fruit bromelain in meat tenderization », J Food Sci Technol, vol. 52, no 6, , p. 3870–80 (PMID 26028772, PMCID 4444899, DOI 10.1007/s13197-014-1454-z).

- Marques MR, « Enzymes in the dissolution testing of gelatin capsules », AAPS PharmSciTech, vol. 15, no 6, , p. 1410–6 (PMID 24942315, PMCID 4245433, DOI 10.1208/s12249-014-0162-3).

- Arshad ZI, Amid A, Yusof F, Jaswir I, Ahmad K, Loke SP, « Bromelain: an overview of industrial application and purification strategies », Appl Microbiol Biotechnol, vol. 98, no 17, , p. 7283–97 (PMID 24965557, DOI 10.1007/s00253-014-5889-y, lire en ligne).

- Ananas comosus sur Merops.

- « L’ananas, le fruit roi », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )

- Régis Carisey (dir.) (photogr. Johanne), « Ananas »

(Article d'encyclopédie gastronomique), sur Gastronomiac.com, Genève (Suisse), Carisey & consorts, (consulté le ).

(Article d'encyclopédie gastronomique), sur Gastronomiac.com, Genève (Suisse), Carisey & consorts, (consulté le ). - Rose Ndayikeza, Étude de la qualité microbiologique du vin d'ananas et de la liqueur bourasine fabriqués artisanalement au Burundi (Mémoire universitaire), Bujumbura (Burundi), Université du Burundi, , VII-36 p. (présentation en ligne).

- (en) « Du vin blanc à base de l’ananas », sur www.agridigitale.net (consulté le ).

- Akpédjé Ayosso, « « Ariyô », le vin fabriqué à base d'ananas », sur www.24haubenin.info, (consulté le ).

- (en-GB) « About Us », sur Piñatex (consulté le ).

- Waham Ashaier Laftah, Wan Aizan Wan Abdul Rahaman, « Chemical pulping of waste pineapple leaves fiber for kraft paper production », Journal of Materials Research and Technology, vol. 4, no 3, (lire en ligne)

- « 菠萝纤维 [Fibres d'ananas] », sur Baidu百科 (consulté le )

- « Ciqual Table de composition nutritionnelle des aliments », sur ciqual.anses.fr (consulté le )

- Bromelain, the Enzyme Complex of Pineapple ananas comosus and its Clinical Application. An Update.

- (en) Barrie R. Cassileth, The Complete Guide to Complementary Therapies in Cancer Care, World Scientific, , p. 79.

- (en) Jung-Ha Lee (Université de Yangsan), Jin-Tae Lee (Université de Daegu), Hae-Ryoun Park (Université de Yangsan) et Jin-Bom Kim (Université de Yangsan), « The potential use of bromelain as a natural oral medicine having anticarcinogenic activities » [« L'utilisation potentielle de la bromélaïne comme médicament oral naturel possédant des propriétés anticarcinogènes »], Food Science & Nutrition, Hoboken, New Jersey (États-Unis), John Wiley & Sons, vol. 7, no 5, , p. 1656-1667 (e-ISSN 2048-7177, PMID 31139378, PMCID PMC6526645, DOI 10.1002/fsn3.999, lire en ligne, consulté le ).

- Mathieu Avanzi, « Ces mots qui ont plusieurs prononciations », sur Français de nos régions, (consulté le ).

Sources

- (en) Référence JSTOR Plants : Ananas comosus (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Ananas comosus (L.) Merr. (consulté le )

- (en) Référence Flora of China : Ananas comosus (consulté le )

- (en) Référence GRIN : espèce Ananas comosus (L.) Merr. (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Ananas comosus (L.) Merr., 1917 (TAXREF) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Ananas comosus (L.) Merr. (consulté le )

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Ananas comosus (L.) Merr. (1917) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Ananas comosus (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Ananas comosus (L.) Merr. (source : KewGarden WCSP) (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Ananas comosus (L.) Merr. (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- « Le marché mondial de l'ananas », CIRAD, Revue FruiTrop

- Le film Ananas (Pineapple) d'Amos Gitaï, suit la production industrielle complète de l'ananas, telle que l'a mise au point la société « Dole Fruit Company », à Hawaï et aux Philippines.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Base de données des plantes d'Afrique

- Global Biodiversity Information Facility

- TAXREF (INPN)

- Tela Botanica

- (en) Australian Plant Name Index

- (zh-Hant + en) Catalogue of Life in Taiwan

- (en) Ecocrop

- (en) EPPO Global Database

- (en) Flora of China

- (en) Germplasm Resources Information Network

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) International Plant Names Index

- (en) Jardin botanique du Missouri

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) The Plant List

- (en) PLANTS Database

- (en) Plants of the World Online

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Tropicos

- (en) World Checklist of Selected Plant Families

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :