Bujumbura

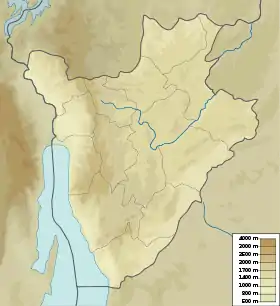

Bujumbura (prononcé /buʒumbuʁa/ ; en kirundi : /buʒumbuɾa/) est la capitale économique et jusqu'en 2018 était également la capitale politique (transférée à Gitega) du Burundi. Située tout à l'ouest du pays, sur la rive du lac Tanganyika, elle est la plus grande ville du pays avec une population de 1,2 million d'habitants en 2021.

| Bujumbura | |

Vue de Bujumbura | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Province | Bujumbura Mairie |

| Maire | CP Jimmy Hatungimana |

| Démographie | |

| Gentilé | Bujumburais(e)[1] |

| Population | 1 225 142 hab. (2021) |

| Densité | 11 668 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 3° 22′ 32″ sud, 29° 21′ 33″ est |

| Altitude | 820 m |

| Superficie | 10 500 ha = 105 km2 |

| Superficie de l'agglomération | 14 500 ha = 145 km2 |

| Divers | |

| Site(s) touristique(s) | Musée vivant de Bujumbura, Mausolée du prince Louis Rwagasore, Monument de l'unité, plages du lac Tanganyika |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | mairiebujumbura.gov.bi |

Géographie

Bujumbura, la capitale économique de la République du Burundi, est située dans l’ouest du pays dans la province de Bujumbura Mairie, au bord du lac Tanganyika, un des grands Lacs en Afrique de l'Est. Ce lac, qui compte plusieurs plages, a une superficie de plus de 32 000 km2 et est le plus profond du monde après le lac Baïkal.

Bujumbura se situe à l'est d'Uvira, au nord de Kigoma et au nord-est de Baraka.

Climat

La ville de Bujumbura a aujourd’hui une superficie de 14 500 hectares (d’après la nouvelle délimitation) avec une altitude moyenne de 820 mètres. Le climat, de type tropical, offre un ensoleillement dominant toute l’année et une température moyenne de 23 °C, avec des pics à 28° - 35 °C au cours des périodes les plus chaudes. Bujumbura, comme l’ensemble du pays, connaît 2 saisons : saisons sèches et saisons des pluies.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,6 | 19,1 | 17,6 | 17,2 | 17,4 | 18,6 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 18,7 |

| Température moyenne (°C) | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 24,9 | 25,2 | 25,1 | 23,7 | 23,9 | 24 |

| Température maximale moyenne (°C) | 29,1 | 29,7 | 29,3 | 29,3 | 29,9 | 29,9 | 29,2 | 30 | 30,9 | 30,1 | 29,1 | 28,9 | 29,6 |

| Ensoleillement (h) | 167,4 | 158,2 | 176,7 | 165 | 210,8 | 255 | 272,8 | 251,1 | 213 | 189,1 | 150 | 164,3 | 2 373,4 |

| Précipitations (mm) | 100,3 | 85,7 | 117,5 | 111,9 | 56,6 | 8,9 | 2,7 | 13,4 | 33 | 59 | 97,1 | 99,6 | 785,7 |

| Nombre de jours avec précipitations | 16 | 19 | 18 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 19 | 19 | 147 |

| Humidité relative (%) | 77 | 75 | 78 | 79 | 76 | 67 | 63 | 60 | 62 | 68 | 76 | 77 | 72 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

29,1 19,2 100,3 | 29,7 19,3 85,7 | 29,3 19,3 117,5 | 29,3 19,6 111,9 | 29,9 19,1 56,6 | 29,9 17,6 8,9 | 29,2 17,2 2,7 | 30 17,4 13,4 | 30,9 18,6 33 | 30,1 19,1 59 | 29,1 19,1 97,1 | 28,9 19,1 99,6 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Démographie

Estimée à 60 000 habitants en 1962, Bujumbura compte actuellement une population résidente d'un million d'habitants. La population active dépasse les 500 000 habitants. Mais cette population (résidente) est inégalement répartie. Elle se regroupe surtout dans les quartiers périphériques du noyau de la capitale où la densité atteint parfois plus de 10 000 habitants au km². Elle est essentiellement jeune. En 1971, 54 % de la population avaient moins de 20 ans. Une partie croissante des salariés travaillent dans le secteur tertiaire, tandis que les agriculteurs voient leur surface de terre cultivable diminuer avec l’urbanisation croissante, les poussant à exercer leur activité aux abords de la ville. Bujumbura, abrite plus d’une soixantaine de nationalités, notamment rwandaise, congolaise, belge, anglaise, indienne, pakistanaise, arabe, omanaise et française.

Histoire

Le noyau originel de Bujumbura est un terrain de cent hectares acheté au chef local le 11 août 1897 par des missionnaires allemands. En 1901, Usumbura devint le chef-lieu du district du Rwanda-Urundi et acquit en 1934 le statut de centre extracoutumier, dépendant directement de Léopoldville (Congo belge, l’actuelle République démocratique du Congo). Usumbura s’est développée pour devenir une véritable ville pendant la période de tutelle belge (1922-1962) et l’administration coloniale en fit la capitale du Rwanda-Urundi. En 1960, Usumbura fut érigée en commune urbaine. À la promulgation de la constitution du 16 octobre 1962, le nom « Usumbura » fut remplacé par « Bujumbura ».

Bujumbura acquit le statut de municipalité en 1977 (Décret no 1/26 du 30 juillet 1977 portant réforme de l’organisation communale).

La ville de Bujumbura apparaît comme un agrégat discontinu de quartiers aux visages très différents. Au moment de l’accession du Burundi à l’indépendance en 1962, Bujumbura ne comprenait que quelques petits quartiers. Actuellement, elle compte de nombreux quartiers résidentiels inégalement équipés en infrastructures. Sa zone industrielle s’étend de plus en plus. Progressivement, la ville se transforme et acquiert une silhouette qui la place au même rang que les autres métropoles africaines en voie de modernisation.

Période précoloniale (XIXe siècle)

Le royaume enclavé du Burundi, comme plusieurs pays africains, a dû attendre la colonisation pour être connu par le monde moderne et ainsi bénéficier de ses techniques avancées d’archivage. C’est pour cela que l’histoire du pays avant cette époque est quelque peu vague et l’on doit se reporter aux sources orales traditionnelles pour apprendre comment le Burundi était alors.

La plaine du lac Tanganyika – l’Imbo – où se trouve Bujumbura fait partie du Burundi depuis des siècles. Néanmoins, il n’y a vraiment pas beaucoup à raconter à propos de ce milieu chaud, humide, marécageux et propice aux maladies tropicales, qui n’était pas un endroit vraiment aimé par les Burundais : en fait, ils l’évitaient. La peur de l’Imbo était telle qu’une vieille tradition interdisait à un mwami (roi burundais) de voir le lac sous peine de mort. Quand Mwami Mwezi Gisabo défia involontairement (sous la pression allemande) cette interdiction par sa première visite dans la région – et sa première vision du lac – il mourut mystérieusement pendant son retour à Gitega, le 19 août 1908. En outre, l’histoire – tant traditionnelle que moderne – fait allusion à un marché de Mukaza qui se serait trouvé dans l’emplacement de l’actuel marché central, et autour duquel plusieurs regroupements se seraient créés à partir des années 1850.

Le lac Tanganyika aussi resta bien caché du monde jusqu’aux débuts du XIXe siècle, quand il fut découvert pour la première fois par un Munyamwezi de Zanzibar nommé Lieben Saïd qui, dit-on, aurait effectué son deuxième voyage sur le lac en 1831. En 1844, les Zanzibarites Saïd Bin Habib et Afifi auraient voyagé le long des rives du lac et en 1850 plusieurs Zanzibarites y avaient déjà installé des comptoirs de commerce dont Uvira en l’actuel République démocratique du Congo.

Vers 1870, les Zanzibarites auraient essayé de prendre le contrôle de toute la plaine de l’Imbo et des régions environnantes dont le royaume du Burundi, mais ils auraient été vaincus par les Abadasigana (l’armée royale) de Mwezi Gisabo. Et pourtant, ils ont quand même pu s’installer dans la région du Buzige (l’actuel Bujumbura) où ils pratiquaient le commerce et le trafic d’esclaves. En 1885, Mohamed Bin Khalfan – connu sous le nom de Rumaliza - était parvenu à contrôler toute la plaine à partir de sa résidence à Magara, et tous les princes et les chefs de Gisabo étaient sous son influence.

Aussi pendant ce temps, des missionnaires ont tenté de s’installer dans le Buzige : les « missionnaires d’Alger » du cardinal Lavigerie ont tenté de s’installer sur les rives septentrionales du lac, mais sans succès, à la suite des conflits d’intérêt entre eux et les Zanzibarites : et ainsi la mission « Saint Antoine de l’Uzige » (l’actuel Paroisse Saint-Michel) fut fermée en 1879.

Parmi les nombreux visiteurs de la région pendant le XIXe siècle on peut également noter les célèbres explorateurs Richard Francis Burton et John H. Speke (1858), Henry Morton Stanley et David Livingstone (1871 et 1876), et Oscar Baumann dont la visite en 1892 fut suivie de l’établissement de la première station militaire allemande à Kajaga (Mutimbuzi, Bujumbura Rural) en 1896 : cette année marque le début de l’ère coloniale au Burundi.

Ère coloniale (1896-1962)

Pendant la colonisation, Bujumbura, alors connu comme Usumbura (et surnommé Usa) était une ville coloniale dont les habitants étaient exclusivement des non-Burundais. Ceci étant parce qu’il fallait avoir un travail rémunéré pour avoir la permission de résider à Usumbura.

Colonisation belge (1916-1962)

En 1916 quand la Belgique réceptionnèrent le Ruanda-Urundi comme 'territoire sous tutelle', Usumbura fut maintenue comme capitale. Le Ruanda-Urundi, colonie allemande, a été confié à la tutelle de la Belgique à l'issue de la guerre de 1914-1918, par la Société des Nations, ancêtre de l'ONU.

La ville continua à se développer sur des sites caractérisés par la séparation des communautés raciales. En effet, en juin 1925, un édit stipula la création de « cités africaines » et en 1928 les Africains du quartier swahili furent déplacés vers deux nouveaux villages : Buyenzi (en 1928) et Kabondo (en 1932). Le quartier swahili, désormais exclusivement asiatique fut rebaptisé « quartier asiatique » en 1930 et il porte toujours ce nom.

Les cités africaines quant à elles ne durèrent même pas 10 ans : En 1941, le village de Kabondo, qui était devenu très insalubre, fut détruit. La population qui l’occupait fut temporairement déplacée vers un autre site, près de l’aérodrome (aux environs de l’actuel stade Prince Louis Rwangasore). Entretemps, deux nouveaux quartiers étaient en cours de construction : le quartier belge A (actuelle Bwiza) et Buyenzi qu’on reconstruisait suivant un nouveau plan : ces deux quartiers furent classifiés comme « centres extra-coutumiers » par un édit du : ils devaient accommoder les Africains « évolués ».

Les Belges quant à eux s’installèrent dans l'ancien quartier allemand, et au fur et à mesure que la ville croissait, on y ajoutait des quartiers résidentiels, administratifs et commerciaux pour les Européens.

Usumbura était la capitale économique et politique du Ruanda-Urundi et elle était considérée comme l’ouverture de l'Empire colonial belge vers l’océan Indien, aussi la ville se développa-t-elle rapidement : il y eut un grand afflux de capitaux, et de la main-d’œuvre fut importée de la Tanzanie et du Congo pour construire la ville.

Plus de main-d’œuvre signifiait que les centres extra-coutumiers se densifiaient, aussi il fallait en créer de nouveaux : le quartier belge fut ainsi élargi par deux nouveaux quartiers : le quartier B (Rohero II) au Sud et le « Fond d’avance » (Nyakabiga) au Nord. Entre 1952 et 1957, sur la rive droite de la Ntahangwa, Ngagara (quartiers 1 à 5), Kinama et Kamenge furent construits par l’Office des cités africaines (OCAF). Ces nouveaux centres étaient destinés aux clercs africains, dont beaucoup de Burundais, et pour cette raison, ils sont considérés comme les résidences des premiers intellectuels burundais.

Après la Seconde Guerre mondiale, les quartiers commerciaux et administratifs européens furent élargis vers l’actuel stade « Prince Louis Rwagasore ». Les quartiers résidentiels avaient aussi grandi vers l’est (Rohero I) et vers le sud (Zeimet). C’est aussi pendant cette période que les bâtiments du « Collège du Saint-Esprit » (aujourd’hui 'Campus Kiriri' de l'Université du Burundi) furent construits.

Le quartier industriel fut également élargi, le port se trouvait à son emplacement actuel dès 1950, et un nouvel aéroport fut construit : c’est celui que les hauts dignitaires du pays utilisent quand ils voyagent. Le premier aéroport était situé au niveau du stade P.L. Rwagasore. Le second fut construit au sud de la ville, au-delà de la rivière Ntahangwa, sur la route du sud qui conduit à Nyanza-Lac et la Tanzanie actuelle, ancien Tanganyika Territory Britannique. Ces deux pistes pour avions étaient en terre battue. L'aéroport actuel, pourvu de bâtiments modernes et d'une piste en asphalte est situé à 10 km au nord de la ville, au début de la plaine de la Ruzizi, sur la route du nord.

De 1962 à 1990

Le , le Burundi devient un pays indépendant avec Bujumbura comme capitale[2].

La ville continua à se développer : de nouveaux quartiers furent créés sur des espaces qui jadis séparaient les quartiers raciaux, et les vieux quartiers s'intensifiaient.

En 1963, les eaux du lac Tanganyika et de ses affluents montèrent et causèrent le déplacement d’une grande population. Ainsi, Cibitoke fut créé dans le but de les accueillir. Le quartier belge B fut également agrandi vers la mission Saint Michel et fut renommé « Rohero II » en 1964.

En 1968, l’Institut national de sécurité sociale (INSS) investit beaucoup de fonds dans la création d’un nouveau quartier : le quartier INSS. Rohero I fut agrandi pour rencontrer Rohero II, Mutanga (Sud) est né et Kabondo re-naquit. Les quartiers administratifs et commerciaux furent également agrandis. Entre 1962 et 1980, les habitants de Bujumbura ont vu la construction des bureaux de la Radio-Télévision nationale du Burundi (RTNB), du Campus Kamenge, de l’immeuble du ministère des Finances, parmi tant d’autres.

À partir de 1980, Bujumbura grandit au-delà de la Kanyosha vers le sud et vers Gikoma au nord.

En 1983, les quartiers 6 et 7 de Ngagara furent créés ; Kwijabe était alors en cours de construction tandis que Kinindo et Kinanira (autour de l’École Internationale de Bujumbura) furent lotis. Mutanga traversa la Ntahangwa en donnant naissance à Gikungu (Mutanga Nord) — qui grandira encore vers le nord pour donner naissance à Gihosha. Au nord, la construction de milliers de maisons fut lancée par la SOCARTI pour donner naissance à un quartier qui aujourd’hui fait partie de la commune urbaine de Kamenge.

Histoire récente

Aujourd'hui, la ville de Bujumbura continue à s'agrandir avec de nouveaux quartiers comme Sororezo, Gasekebuye, Nyabugete, Carama et Kiyange.

En 2018, Gitega, seconde ville du pays (130 000 habitants en 2020) et plus centrale, devient la capitale.

La montée des eaux du lac Tanganyika menace la ville. Des secteurs sont déjà inondés en 2002[3].

Administration

La municipalité de Bujumbura est une entité administrative dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion. La Mairie est subdivisée en trois communes urbaines : Ntahangwa, Mukaza et Muha. Ces dernières sont subdivisées en 13 zones urbaines à savoir Zone Rohero, Nyakabiga, Bwiza, Buyenzi pour la commune Mukaza ; Kamenge, Kinama, Cibitoke, Ngagara, Buterere, Gihosha pour la Commune Ntahangwa et la zone Musaga, Kanyosha et Kinindo.

Chaque zone est subdivisée en autant de quartiers que l’exige son étendue. Les communes sont dirigées par des administrateurs, les zones par des chefs de zones et les quartiers par des chefs de quartiers.

Les organes de la mairie sont le maire et le conseil municipal. Le maire est nommé par le président de la République sur proposition du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, parmi les citoyens signalés pour leur compétence, leur dévouement, leur intégrité morale et leur patriotisme. Le maire est le représentant légal de la municipalité et de la population et est placé sous l’autorité de son ministre de tutelle. En sa qualité d’animateur du développement, il coordonne toutes les activités des services œuvrant dans sa circonscription. Il exerce la tutelle administrative et financière sur les établissements et les projets initiés par la mairie. Il exerce également les pouvoirs et attributions que les lois et règlements lui confèrent notamment un pouvoir général de police dans sa municipalité. Le conseil municipal est composé de quinze membres désignés par le ministre de tutelle sur proposition du maire. Les membres sont choisis parmi la population urbaine et dans toutes les catégories socio-professionnelles. Le conseil municipal exerce un pouvoir délibérant et décisionnel pour toutes les questions relatives aux programmes de développement et à l’administration des finances municipales. Il a un rôle consultatif pour toutes les autres questions, notamment celles relatives à la sécurité et à la politique générale de la municipalité. Selon les besoins du moment, le maire peut d’initiative élargir le cadre de consultation populaire en mettant en place par décision municipale d’autres organes locaux comme la commission municipale consultative des sages ou la commission municipale consultative de la jeunesse.

La loi du 20 avril 2005 a institué la décentralisation dans l’ensemble des communes du pays, sauf à Bujumbura qui continue à fonctionner sur le principe déconcentré. Cette situation n’est pas sans poser de nombreux problèmes dans une capitale où les autorités locales des 3 communes urbaines ont été élues au suffrage universel direct, sans pour autant disposer de pouvoirs locaux et des moyens correspondants. Une étude sur la décentralisation urbaine de Bujumbura doit être réalisée prochainement afin de proposer une solution qui permettrait à la capitale du Burundi d’être gérée dans un cadre nouveau, propice au développement sur fond de démocratie et de participation citoyenne. En 2014, une loi a réorganisé l’administration communale de la mairie de Bujumbura en trois communes urbaines, en l'occurrence Mukaza, Ntahangwa et Muha, dotées respectivement de quatre, six et trois zones urbaines[4].

Économie

L’attrait de Bujumbura, malgré sa situation excentrée et son climat relativement chaud, s’explique comme pour toutes les villes du monde par la présence d’activités et son dynamisme économique, en comparaison avec le reste du pays. C’est la raison fondamentale des migrations vers la capitale économique burundaise. L’aéroport et le port de Bujumbura jouent un rôle essentiel dans la circulation des flux économiques.

Secteurs primaire et secondaire

Si 70 % des personnes actives de Bujumbura sont employées dans le secteur tertiaire, 16 % dans le secteur secondaire, 14 % seulement le sont dans le secteur primaire. À l’intérieur des limites de la commune urbaine, les terrains libres utilisés pour l’agriculture représentent plus de la moitié de la superficie totale. Ils se situent généralement dans l’espace nouvellement intégré à la commune, les agriculteurs étant nombreux dans les anciens villages périphériques au sud et au nord-ouest de la ville. Du point de vue de l’importance économique, le secteur primaire est dominé par la pêche dans le lac Tanganyika. En 1989, le secteur secondaire comprenait 104 entreprises : des industries de transformation de produits agricoles (déparchage du café, huileries, laiteries) et d’industries d’import substitution (brasserie, textile, chaussures, chimie, constructions métalliques, travail du bois). Cela représentait un total de 8 000 personnes, soit 83 % des travailleurs des entreprises officielles du secteur secondaire du pays. Le second volet est formé par l’artisanat dont la production est destinée en quasi-totalité aux habitants de Bujumbura, à la différence des entreprises industrielles travaillant pour un marché national et international. La majeure partie des artisans pratique des activités issues de l’urbanisation et des conditions nouvelles de la vie quotidienne. Leurs activités multiformes ne sont pas déclarées lorsqu’il s’agit de travailleurs isolés n’utilisant aucune main-d’œuvre. Les économistes rangent ces derniers dans le secteur informel qui regroupe aussi tous les acteurs du commerce au micro-détail et les petits services, dont les prestations domestiques.

Secteur tertiaire

Les fonctions politiques et administratives qui découlent du rôle de capitale expliquent la présence de 62 % des fonctionnaires du pays à Bujumbura et de 90 % des étrangers non africains. Les salaires perçus permettent l’emploi d’un personnel de maison fort nombreux : cuisiniers, aides cuisiniers, gardiennes d’enfant, gardiens de nuit, jardiniers. La fonction de capitale a non seulement multiplié les services administratifs mais aussi tous les services sociaux et scolaires en raison de la masse de population rassemblée et du niveau de vie plus élevé qu’ailleurs.

Bujumbura possède les trois grands hôpitaux du pays : le Centre Hospitalier Universitaire Roi Khaled, la Clinique Prince Louis Rwagasore et l’Hôpital Prince Régent Charles. L’hôpital militaire complète l’ensemble hospitalier. C’est aussi le siège de l’université avec ses différents facultés ou instituts (excepté l’Institut Supérieur d’Agriculture dont le siège est à Gitega, deuxième ville et devenue la capitale politique pays). Le nombre des établissements scolaires augmente sans cesse avec la croissance démographique. Ceci se concrétise par le taux de scolarisation le plus élevé du Burundi et par un pourcentage de personnes parlant français atteignant 40 % de la population.

Bujumbura est non seulement le siège du gouvernement mais aussi celui des plus hautes instances militaires (quartier général des Forces Armées), politiques et syndicales. Enfin tous les organismes bancaires, de crédit et d’épargne, ont leur siège social à Bujumbura, ce qui est particulièrement dynamisant pour le développement des activités commerciales. La capitale économique regroupe 70 % des commerçants officiels du Burundi. Dans le commerce de gros et de demi-gros le nombre de Burundais est en augmentation constante, bien que la présence étrangère, asiatique (Pakistanais, Indiens, Arabes des Émirats du Golfe) et européenne (Grecs surtout), demeure importante. En fait, comme dans tous les pays de l’Afrique tropicale, c’est la démultiplication des opérations commerciales qui fournit un grand nombre d’emplois. Dans les quartiers populaires, les petites boutiques sont partout présentes. Le nombre de commerçants est d’autant plus grand que le commerce est plus fractionné afin de permettre aux moins fortunés d’acheter des produits à l’unité ou en très petites quantités (exemple des cigarettes ou du sucre). Enfin, une part très active du commerce est assurée par les bars et les hôtels.

Jumelages

La ville est jumelée depuis 1992 avec Bisoro et les villes de Chambéry (France) et Albstadt (Allemagne)[5].

Marchés

La ville de Bujumbura compte une cinquantaine de marchés mais les plus grands échanges commerciaux s'effectuaient au marché central de Bujumbura avant qu'il ne prenne feu le 27 janvier 2013.

Marché central

Situé à mi-hauteur le long de la chaussée Rwagasore, derrière la gare des autobus, le marché central de Buja était une curiosité à ne pas manquer. C’était un marché couvert dont la construction date du début des années 1990, avec de petites boutiques aménagées à l’intérieur. Depuis qu’il est devenu trop exigu, des vendeurs s’installent aussi à l’extérieur, de manière assez anarchique. Associée à la présence des bus et minibus de transport, l’extension en façade du marché, à même la chaussée, est l’une des raisons pour lesquelles la chaussée Rwagasore est si encombrée le matin et à l’heure du déjeuner.

Pendant les périodes aiguës de la guerre, quand les citadins n’osaient plus trop s’écarter du centre-ville, les marchés des quartiers périphériques ont été désertés et la majeure partie des vendeurs s’est reportée sur le marché central. Aujourd’hui encore, même si une tendance se dessine pour une redynamisation des marchés périphériques, le marché central continue de capter l’essentiel des échanges commerciaux courants dans la capitale. On y trouve absolument tout, de l’alimentation (fruits, légumes, gâteaux, poissons séchés...) aux biens de consommation courants (savon, lessive, cahiers, stylos, vaisselle…) en passant par les vêtements neufs ou d’occasion et les chaussures.

Le marché central a été victime d'un grave incendie le 27 janvier 2013[6]. Les dégâts sont très importants et les conséquences économiques pour les commerçants qui l'utilisaient, fort dommageable pour les échanges locaux[7].

Enseignement

Enseignement supérieur

.jpg.webp)

- Bujumbura International University - BIU

- East Africa Star University - EASU

- Institut supérieur de contrôle et de gestion (I.S.C.G)

- Hope Africa University

- Université du Burundi

- Université Martin Luther King

- Université Lumière de Bujumbura

- Université du Lac Tanganyika

- École normale supérieur-ENS

- Université Paix et Réconciliation

- International Leadership University

- Université des Grands Lacs

- International university of equator -IUE

- Université Sagesse d’Afrique -USA

Enseignement secondaire

- Ecole belge de Bujumbura

- École française de Bujumbura

- Lycée du Saint Esprit (Bujumbura)

- Lycée du centre culturel islamique

- École internationale de Bujumbura

- Groupe scolaire congolais de Bujumbura

- Lycée du Lac Tanganyika

- Lycée municipal Rohero

- Lycée municipal Nyakabiga

- Lycée municipal de MUSAGA

- Lycée municipal de Cibitoke

- Lycée municipal de Gikungu

- Lycée municipal Bwiza

- Lycée municipal de Kamenge

- Collège municipal de Kanyosha

- Lycée Clarté Notre Dame de Vugizo

- Petit séminaire Notre Dame de Fatima de Kanyosha

- École technique secondaire de Kamenge (ETS de Kamenge)

- Lycée SOS HG

- École indépendante

- École Saint Michel Archange

- Lycée Notre Dame de Rohero

- Lycée Scheppers de Nyakabiga

- Lycée Sainte Famille de Kinama

Enseignement primaire et maternel

- Stella Matutina de Bujumbura

- École primaire et Maternelle "Les Mignons"

- École primaire de Kabondo

- École primaire de Kinindo

- École primaire de Nyakabiga

- École primaire de Bwiza

- Écoles primaires de Musaga I et Musaga II

- École primaire de Musaga-Socarti

- École primaire de Kanyosha I, KanyoshaII et KanyoshaIII

- Écoles primaires de Cibitoke I, Cibitoke II et Cibitoke III

- Écoles primaires des Quartiers I, II-1, II-2, III, IV, V, VII

- École primaire de Gikungu

- École primaire de Gihosha

- École primaire de Gasenyi

- École primaire SOS-HG

- École primaire Saint Michel archange

- École élémentaire belge

- École élémentaire française

- Écoles primaires de Kinama I, Kinama II et Kinama III

Lieux de culte

Parmi les lieux de culte, il y a principalement des églises et des temples chrétiens : Archidiocèse de Bujumbura (Église catholique), Province de l'Église anglicane du Burundi (Communion anglicane), Union des Églises baptistes au Burundi (Alliance baptiste mondiale), Assemblées de Dieu [8]. Il y a aussi des mosquées musulmanes.

Transports

Aéroport

La ville est reliée par le transport aérien avec l'Aéroport International Melchior NDADAYE.

Port de Bujumbura

Du port de Mombasa au Kenya, jusqu'à Bujumbura, au Burundi, une piste (la "route 109") draine sur 1 500 km l'essentiel des échanges de cette partie de l'Afrique orientale.

Les taxis-voitures

Ils sont également peints en blanc et bleu. Le prix d’un trajet varie entre un minimum de 1 500 FBU jusqu’autour de 10 000 FBUen considérant le trajet à parcourir.

Les taxis commencent à circuler très tôt le matin jusqu’à très tard dans la nuit ; pendant les weekends, ils opèrent 24 heures sur 24 et pendant la nuit vous les retrouverez garés près des clubs ou des restaurants. Ils sont généralement sûrs.

Les tricycles

Le transport sous forme de taxi est également assuré par des tricycles de trois places (couramment appelés tuk-tuk), chacun portant, outre la plaque d'immatriculation, le numéro d'enregistrement de la commune où ils. Ils sont néanmoins interdits de circulation dans le centre-ville pour des raisons de sécurité. Ils peuvent circuler jusqu'à 19 heures. Ils sont particulièrement préférés aux taxis-motos par les femmes. Ils constituent une alternative bon marché par rapport aux taxis-voitures.

Les taxis-moto

Ils sont enregistrés et la loi leur impose des mesures de sécurité : le motard doit porter une veste fluorescente marquée du numéro d’enregistrement de sa moto, et doit fournir à son passager un casque à porter pendant le voyage.

Le coût minimum d’un voyage est 500 FBU.

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas permis que les taxis-motos circulent après 18 heures ni au centre-ville.

Il y a également les taxis-vélos mais ceux-ci n'opèrent que dans certains endroits.

Autobus

.jpg.webp)

Toutes les lignes de Bus convergent à la gare centrale sise autour du marché central : la partie nord de la gare (en face de l’entrée principale du marché central) est destinée aux bus vers le nord de la capitale, et la partie sud (derrière le marché) aux bus qui desservent le sud de la ville. Pourtant quelques bus stationnent ailleurs mais pas loin du marché central.

Les bus opérants dans Bujumbura sont officiellement peints en blanc et bleu et portent, en principe, les codes des routes qu’ils desservent. Certains quartiers de Bujumbura ne sont pas desservis par des lignes de bus.

Quartiers

Bujumbura est gouvernée par un conseil municipal dirigée par un maire nommé par le Président de la République.

La ville est divisée en trois communes et chaque commune est dirigée par un conseil municipal et un administrateur communal élus. Chaque commune est divisée en "zones" urbaines.

Culture

La ville compte quelques musées et monuments :

- le Musée vivant (aussi un zoo) ;

- la Place de l'Indépendance ;

- le Monument de l'Unité.

Du 21 au 27 décembre 2019, Bujumbura accueille le 7e congrès africain (eo) d’espéranto[9].

Sport

L'Intwari Stadium est un stade omnisports burundais situé à Bujumbura, la capitale du pays. Il est principalement utilisé pour les matchs de football. Il s'agit du plus grand stade du Burundi avec ses 22 000 places. Il tenait son nom de Louis Rwagasore, prince et homme politique, il est aussi héros de l'indépendance du Burundi. Le stade a été rebaptisé le 1er juillet 2019 à l'occasion de la 57ème anniversaire de l'indépendance du Burundi[10].

Personnalités liées à la commune

- Friedrich Robert von Beringe (1865-1940), premier Occidental à avoir observé des gorilles des montagnes, commandant du poste militaire allemand d'Usumbura à l'époque coloniale ;

- Jeanne Gapiya-Niyonzima, militante engagée dans la lutte contre le SIDA, née à Bujumbura en 1963 ;

- Jean-Pacifique Balaamo Mokelwa, né le à Bujumbura, juriste et universitaire congolais ;

- Frédérique Neau-Dufour, historienne française née à Bujumbura en 1972 ;

- Isabelle Kabano, née en 1974 à Bujumbura, actrice rwandaise ;

- Shabani Nonda, né dans la ville le , footballeur professionnel congolais.

- Prosper Karangwa, né dans la ville le , joueur de basket-ball professionnel rwandais ;

- Ketty Nivyabandi née en 1978, a grandi dans cette ville, poète, journaliste et militante des droits humains ;

- Gaël Faye, né en 1982 à Bujumbura, chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète et écrivain franco-rwandais ;

- Mireille Kamariza, née en 1989 à Bujumbura, scientifique américaine d'origine burundaise ;

- Saido Berahino, né dans la ville le , footballeur professionnel britanno-burundais.

Références

- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/no_106_janv-mars_2009_cle446315.pdf

- Roman Adrian Cybriwsky, Capital Cities around the World: An Encyclopedia of Geography, History, and Culture, ABC-CLIO, USA, 2013, p. 72

- « « Le lac Tanganyika vomit » : au Burundi, l’eau monte et déplace les populations », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Presidence, LOI N°1/33 DU 28 NOVEMBRE 2014 PORTANT RÉVISION DE LA LOI N°1/02 DU 25 JANVIER 2010 PORTANT ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, presidence.gov.bi, Burundi, 28 novembre 2014

- « Bisoro », sur chambery-albstadt.fr (consulté le ).

- Burundi: vaste incendie au marché central de Bujumbura Radio France internationale, 27 janvier 2013

- Après l’incendie du marché central de Bujumbura, le centre-ville n’est plus le lieu préféré du business Iwacu-Burundi, 14 février 2013

- J. Gordon Melton, Martin Baumann, ‘‘Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices’’, ABC-CLIO, USA, 2010, p.456

- « esperanto-afriko.org/7aake.htm »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- franceinfo Afrique, « Burundi : pour le 57e anniversaire de son indépendance, le pays rebaptise ses monuments », sur francetvinfo.fr, (consulté le ).

Liens externes

- Site officiel

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Carlos Achikbache, Prime Jean-Jacques Nyamoya et Fouad Srouji, La population musulmane de Bujumbura : ses caractéristiques démographiques et socio-économiques, Université du Burundi, Bujumbura, 1981 ?, 176 p.

- Louis Baeck, Étude socio-économique du centre extra-coutumier d'Usumbura, Académie Royale des Sciences Coloniales, Bruxelles, 1957, 156 p.

- Paolo Cereda, Aluisi Tosolini et Roberto Cavalieri, Bujumbura, ville de la haine, Alfazeta, Parme (Italie), 1996, 67 p.

- Alain-Roland Forissier, Burundi 1990-1998 : « tu ne tueras point » : journal d'une réconciliation possible à Musaga (Bujumbura), L'Harmattan, 2006, 201 p. (ISBN 2-296-00997-2)

- Jean-Marie Ndagijimana, Bujumbura mon amour, Ed. La Pagaie, 2005, 139 p. (ISBN 2-916380-00-0)

- Sylvestre Ndayirukiye, Bujumbura centenaire : 1897-1997 : croissance et défis, L'Harmattan, Paris, 2002, 375 p. (ISBN 2-7475-1302-5)

- Bernard Sindayihebura, De l'Imbo au Mirwa. Dynamique de l'occupation du sol, croissance urbaine et risques naturels dans la région de Bujumbura (Burundi), Université de Toulouse-Le Mirail, 2005, 336 p. (thèse de Géographie)

Filmographie

- La vie est un jeu de cartes (Maïsha ni karata), film documentaire de Philippe de Pierpont, Bibliothèque publique d'information, Paris, 2006, 70 min (DVD)

- Gito, l’ingrat, un film burundais réalisé par Léonce Ngabo, sorti en 1992.