Abri de Cap Blanc

L'abri de Cap Blanc ou du Cap Blanc est un abri sous roche préhistorique comportant des sculptures d'animaux datées du Magdalénien. Cet abri se trouve en France, sur la commune de Marquay dans le département de la Dordogne.

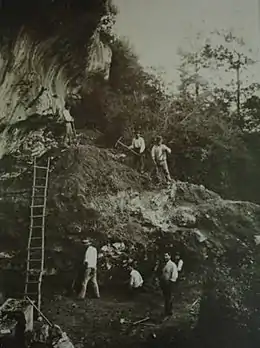

Abri du Cap Blanc

avec Raymond Peyrille au premier plan.

| Coordonnées |

44° 56′ 44″ N, 1° 05′ 49″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Vallée |

La Grande Beune |

| Voie d'accès |

D48 |

| Type | |

|---|---|

| Longueur connue |

16,5 m (largeur)[1] |

| Période de formation | |

| Occupation humaine | |

| Patrimonialité | |

| Site web |

|

|

|

Abri de Cap Blanc *

| |

| Coordonnées | 44° 56′ 44″ nord, 1° 05′ 49″ est |

|---|---|

| Critères | (i) (iii) |

| Superficie | 1,808 ha[4] |

| Numéro d’identification |

085-010 |

| Zone géographique | Europe et Amérique du Nord ** |

| Année d’inscription | 1979 (3e session) |

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

|

Classé au titre des monuments historiques depuis 1910, l'abri est l'un des quinze sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.

Situation

L'abri se trouve dans le quart sud-est du département de la Dordogne, en Périgord noir, dans l'ouest de la commune de Marquay, à quelque 2,5 km (à vol d'oiseau) à l'ouest du bourg, en rive droite (côté nord) de la Grande Beune ou Beune du Nord, à environ 500 m en aval du château de Laussel[5].

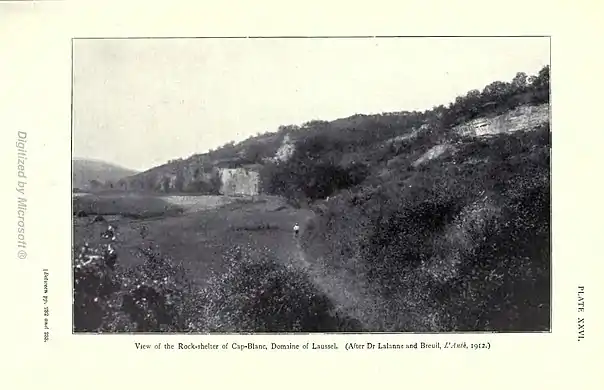

Abri du Cap Blanc dans la vallée de la Grande Beune, 1912.

Le Cap Blanc a des voisins fort célèbres : l'abri de Laussel est à moins de 100 m en amont (vers l'est), la grotte de Commarque (commune des Eyzies) est à 500 m au sud-est, l'abri de la Grèze à un peu plus de 500 m en aval (toujours sur Marquay), et au-delà se trouve l'extraordinaire concentration de sites préhistoriques foisonnant autour des Eyzies, dont les Combarelles (4,5 km) et Font de Gaume (6 km) en aval sur le même cours d'eau ; puis un peu plus loin vers l'ouest mais dans la vallée de la Vézère, la Mouthe (6,7 km), l'abri Pataud et l'abri de Cro-Magnon (7 km), l'abri du Poisson (8 km), la Laugerie Basse et la Laugerie Haute (8,5 km)[5], et de nombreux autres sites préhistoriques.

Découvertes

- Art

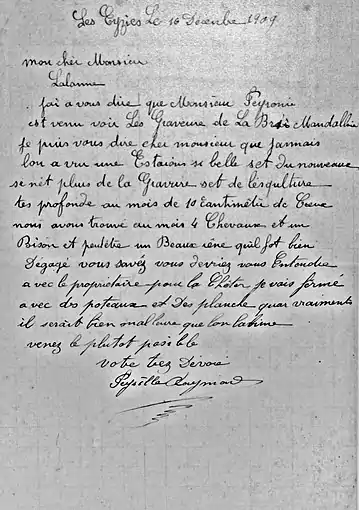

Raymond Peyrille découvre le site en 1908 sous la direction de Jean-Gaston Lalanne. Il y mène les premières fouilles rudimentaires en 1909, Lalanne étant alors occupé sur le site proche de l'abri de Laussel, et y découvre les frises sculptées représentant principalement des chevaux. Ces sculptures sont décrites par J.-G. Lalanne et Henri Breuil en 1911[6].

Lettre de R. Peyrille à J.-G. Lalanne annonçant la découverte des sculptures.

- Sépulture

Lors de la construction d'un mur pour protéger l'abri en 1911, le squelette presque complet d'une femme est trouvé sous la frise de chevaux. Son dégagement est mené par Denis Peyrony et Louis Capitan[7]. Le squelette est vendu en 1926 au Field Museum de Chicago, où il est exposé au public. Il est connu sous le nom de « Magdalenian Girl ». Des études estiment que cette femme était âgée de 25 à 35 ans au moment de sa mort[8]. Le squelette visible sur le site de l'abri du Cap Blanc en est une copie, réalisée en 2001.

- La sépulture

Art rupestre

Bas : cheval mesurant 2,15 m de long.

L'art rupestre de cet abri sous roche se compose d'une frise de sculptures profondes, dont certaines en haut-relief, datant de 15 000 ans AP. Cette série inclut une dizaine de chevaux (dont un mesurant 2,15 m de long), au moins trois bisons, un bouquetin et des figures imprécises.

La frise sculptée occupe 13 des 16 mètres de l'abri. Les figures animales étaient probablement, à l’origine, rehaussées de couleurs ; des traces d'ocre rouge sont effectivement visibles sur la paroi. Par la vigueur et la profondeur de ses reliefs, certainement exécutés à l'aide des pics en silex retrouvés lors des fouilles, l'abri du Cap Blanc est présenté comme l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture pariétale monumentale du Paléolithique supérieur[2].

Peu d'abris sculptés sont connus : à l'heure actuelle, pour la période du Magdalénien moyen, on peut citer le Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne), la Chaire-à-Calvin (Mouthiers-sur-Boëme, Charente) et l'abri Reverdit à Castel Merle (Sergeac, Dordogne). Ces abris ont tous la particularité d'associer art rupestre et occupations humaines, fait rare pour les sites ornés. Cela démontre que l'art paléolithique ne se limite pas aux grottes profondes, dans lesquelles les hommes n'ont pas vécu, et que les hommes préhistoriques ornaient aussi leurs lieux de vie.

- La frise sculptée

Le grand cheval de 2,15 m de long

Protection et visites

Les sculptures sont classées au titre des monuments historiques depuis le . Le long de la falaise, la bande de terrain de 40 × 10 m avoisinant l'abri est classée depuis le [3].

L'abri est inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1979 parmi les quinze « sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère »[4].

Il a été acquis par l'État le .

Tout en assurant la protection (restriction du nombre de visiteurs), le Centre des monuments nationaux, gestionnaire du site, valorise ce site par des visites guidées organisées tout au long de l'année. De plus, un musée sur le site présente le mode de vie des hommes de Cro-Magnon qui ont occupé et décoré cet abri.

Notes et références

- Bourdier et al. 2010, p. 19-20.

- Bourdier et al. 2010, p. 19.

- « Abri du Cap-Blanc à Laussel », notice no PA00082632, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Cartographie.

- « Laussel et le Cap Blanc à l'ouest de Marquay, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Les distances à vol d'oiseau se mesurent avec l'outil « Mesurer une distance » dans l'onglet « Outils cartographiques » à droite (symbole de petite clé plate).

- [Lalanne & Breuil 1911] Jean-Gaston Lalanne et Henri Breuil, « L'abri sculpté de Cap-Blanc (Marquay, Dordogne) », L'Anthropologie, no 22, , p. 385-402 (lire en ligne [sur gallica]).

- [Capitan & Peyrony 1912] Louis Capitan et Denis Peyrony, « Trois nouveaux squelettes fossiles », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 56, no 6, , p. 449-454 (lire en ligne [sur persee]). Cap Blanc : p. 451-454.

- (en) « Scientists discover that "Magdalenian Girl" is not a girl; had first known case of impacted wisdom teeth », (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- [Bourdier et al. 2010] Camille Bourdier, Aurélie Abgrall, Olivier Huard, Eric Le Brun, Magali Peyroux et Geneviève Pinçon, « Histoires de bisons et de chevaux : regard sur l’évolution de la frise pariétale de Cap-Blanc (Marquay, Dordogne) à travers l’analyse du panneau de l’alcôve », Paléo, no 21, , p. 17-38 (lire en ligne [sur paleo.revues.org]).

.

. - [Bourdier et al. 2011] Camille Bourdier, Jean-Marc Pétillon, Lucie Chehmana et Hélène Valladas, « Contexte archéologique des dispositifs pariétaux de Reverdit et de Cap-Blanc : nouvelles données », Micro-analyses et datations de l'art préhistorique dans son contexte archéologique (MADAPCA), , p. 285-294 (résumé, lire en ligne [PDF] sur halshs.archives-ouvertes.fr, consulté le ).

- [Castel & Chadelle 2000] Jean-Christophe Castel et Jean-Pierre Chadelle, « Cap Blanc (Marquay, Dordogne), L'apport de la fouille de 1992 à la connaissance des activités humaines et à l'attribution culturelle des sculptures », Paléo, no 12, , p. 61-75 (DOI 10.3406/pal.2000.1596, lire en ligne [sur persee]).

- [Lalanne 1910] « Découverte de sculptures de l'âge du renne », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 54, no 1, , p. 16-20 (lire en ligne [sur persee]).

- [Roussot 1972] Alain Roussot, « Contribution à l'étude de la frise sculptée du Cap Blanc », dans M. Almagro Basch et M.A. Garcia Guinea, Santander Symposium, Symposium internacional de arte rupestre (Santander symposium (14-20 septembre 1970)), Madrid, Consejo superior de investigaciones, , p. 87-115.

- [Leroi-Gourhan et al. 1988] « Cap Blanc (Le), Marquay, Dordogne », dans André Leroi-Gourhan, Yvette Taborin et Stéphanie Thiébault, Dictionnaire de la Préhistoire, Paris, PUF, , p. 195.

Articles connexes

Liens externes

- « Cartographie de chaque site et de l'ensemble listé au patrimoine mondial » [PDF], sur whc.unesco.org (consulté le ).

.

. - « Abri de Cap-Blanc », sur Site officiel de l'office de tourisme de la Vallée Vézère (consulté le ).

- Site web officiel