Gare de Couze (Lalinde)

Le site de la Gare de Couze, parfois appelé Saint-Sulpice-des-Magnats[2] ou Saint-Sulpice de Couze[3]), est un site préhistorique de plein air sur la commune de Lalinde en Dordogne, daté principalement du Magdalénien supérieur.

| Gare de Couze (Lalinde) | |

| Localisation | |

|---|---|

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Dordogne |

| Commune | Lalinde |

| Hameau | Port-de-Couze |

| Coordonnées | 44° 50′ 11″ nord, 0° 42′ 14″ est |

| Histoire | |

| Époque d'occupation | Magdalénien supérieur[1] |

Situation

Le gisement de la Gare de Couze se trouve à 103 km de Bordeaux (à vol d'oiseau)[4], en rive droite (côté nord) de la Dordogne, à 2,5 km à l'ouest (en aval) du bourg de Lalinde, à peu près en face de la confluence de la Couze (qui arrive du sud) avec la Dordogne (qui coule d'est en ouest)[5] - [6].

Il est parfois cité comme « site de Saint-Sulpice-des-Magnats[2] », Saint-Sulpice étant le nom de la chapelle toute proche et les Magnats celui du hameau également proche[5]. Certains auteurs (ex. Alaux 1972[7]) le citent par erreur comme une commune alors que ce n'est qu'un hameau sur Lalinde. Ne pas confondre avec la commune de Couze-et-Saint-Front, limitrophe au sud en rive gauche de la Dordogne.

Il est proche de plusieurs autres sites magdaléniens, dont deux sur Lalinde : la grotte de la Roche à environ 500 m en amont près de Birol, et l'abri du Soucy à environ 1 km en amont. Le site des Jamblancs (Magdalénien ancien et stade à raclettes) est à 5,3 km au sud-est sur Bourniquel, celui de Combe-Capelle (sur Saint-Avit-Sénieur) est à 13 km au sud-est[6] - [8] - [9].

Description

Le site comprend deux abris et une grotte, creusés dans une falaise calcaire en rive droite de la Dordogne. Il fait face au sud[10].

Découverte, fouilles, recherche

Paul Fitte fouille la partie avant du site[11] à la fin des années 1950[12].

En 1962 ou peu avant, l'abbé André Glory découvre la tablette gravée d'une représentation féminine de meilleure facture que celle de la grotte de la Roche de Birol ; il la dépose au musée des Eyzies[11].

François Bordes fait une fouille d'urgence en 1962[11] - [13] - [14].

Stratigraphie

Les couches A à H sont établies dans un ensemble visuellement homogène[15] ; mais les vestiges de cerf révèlent une hétérogénéité avec la présence conjointe de grands et de petits individus[16]. Par ailleurs, la couche H se distingue de l'ensemble A à G1 par la présence de l'antilope saïga[17]. Cette couche H se serait formée entre environ -15 800 ans et -14 200 ans, période des grands bouleversements environnementaux de la fin des temps glaciaires qui s'étalerait quelque 1 600 ans[15].

Les couches C, G0 et H sont attribuées au Magdalénien supérieur (Fitte et Sonneville-Bordes 1962[18] ; Bordes et Fitte 1964[19] ; Bordes et Sonneville-Bordes 1979)[20] - [21].

Le faciès industriel M2 (Magdalénien supérieur microlithique) du Magdalénien est représenté dans les couches Gl, GO, G, F, E, D, C et B ; le faciès M1 (Magdalénien supérieur à burins dièdres) est absent[22].

Outillage

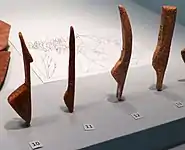

Les outils lithiques incluent principalement la pointe à cran magdalénienne, la pointe de Laugerie-Basse, les géométriques et la pointe azilienne[23], le tout dominé par une majorité de burins (~53% du total d'outils)[24]. D'autres outils s'y trouvent en petites quantités : lames retouchées et tronquées, denticulés et les pièces à coche[23]. Un outil sur troncature retouchée très concave a aussi été collecté[25].

Les fouilles de F. Bordes ont révélé des niveaux caractérisés par un développement important des microlithes non géométriques[26].

Bosselin et Djindjian (1988) notent la présence de triangles et de harpons[27]. Des harpons à barbelures bilatérales sont associés à une pointe bifide en os[28] (propriété du musée de Bordeaux[29]) portant différents noms selon les auteurs, dont celui de « foëne »[30]. Cette pointe bifide est caractérisée par une très petite fourche et un long biseau[31] ; l'aeête de la fourche est nette, ni usée ni polie[32].

- La Gare de Couze et l'azilianisation

En 1979, Bordes et Sonneville-Bordes posent leur hypothèse du processus d'azilianisation dans la vallée de la Vézère. Pour l'étendre à la vallée de la Dordogne - et, au-delà, au sud-ouest de la France -, ils utilisent les séries lithiques de la Gare de Couze et de l'abri Morin. Ces deux sites sont datés de la fin du Magdalénien supérieur et l'Azilien n'y a pas été reconnu[1].

Dans le cadre du projet ANR « Magdatis » (« Des chasseurs-cueilleurs face aux changements environnementaux »), le gisement du Morin a bénéficié de plusieurs analyses qui ont permis de le réévaluer à la lumière des connaissances nouvellement acquises pour cette période et de méthodes de datation plus précises. Les résultats obtenus nous autorisent à remettre en question le modèle proposé par ces deux auteurs[1].

Mobilier

Plaquettes / dalles gravées de silhouettes féminines

En 1972, trois plaquettes (ou dalles)[n 1] gravées représentant des silhouettes féminines sont connues en Dordogne, toutes trois de Lalinde : deux dalles de la grotte de la Roche, décrites par D. Peyrony (1930[33]) ; et une de la Gare de Couze. Les autres plaques gravées similaires connues à la même date viennent de l'abri de Fontalès (Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne), de la grotte du Courbet (Penne, Tarn), de la station de Hohlestein (Bavière)[7], de Gönnersdorf (en)…

Toutes ces représentations schématiques présentent des caractères constants :

- elles sont représentées de profil ;

- elles sont toutes acéphales ;

- le buste est droit ou légèrement incliné vers l'avant ;

- le sein n'est représenté d'une façon certaine que sur une (Couze) ou peut-être deux gravures (Roche de Birol) ;

- la fesse est généralement arrondie et assez volumineuse ;

- la jambe se termine souvent en pointe, sauf pour deux gravures (Couze et Fontalès) sur lesquelles le mollet semble représenté ;

- et elles appartiennent toutes à des niveaux datés du Magdalénien final, et notamment du Magdalénien VI[7].

La plus belle provient du gisement de la Gare de Couze. Découverte en 1962 par François Bordes (qui la publie en 1963[34]), elle inclut plusieurs détails : sein, bras, pli de l'aine[7] - [35].

Faune

- Ongulés

Les couches A à G1 ont livré 4 743 pièces d'ongulés, dont une écrasante majorité de renne (4 410 pièces) suivi par le cerf (179 pièces) ; viennent ensuite le bœuf et/ou bison (49 pièces), le chevreuil (41 pièces), le cheval (32 pièces), le sanglier (31 pièces) et le chamois (1 pièce)[17].

La couche H est également dominée par le renne (613 pièces) mais le cerf et le chevreuil ont disparu. Sont toujours présents le bœuf et/ou bison (7 pièces), le cheval (2 pièces), le sanglier (1 pièce) et le chamois (2 pièces). Deux nouvelles espèces apparaissent : le bouquetin (1 pièce) et la saïga (1 pièce)[17].

Les cerfs de la Gare de Couze (Magdalénien supérieur) et du Moulin du Roc (Magdalénien final) sont contemporains de la fin du Dryas récent ou GS-1[n 2][36]. Les cerfs du Magdalénien VI de la Gare de Couze sont plus grands que les cerfs actuels mais plus petits que ceux de l'abri Morin (Pessac-sur-Dordogne, Gironde)[37] - [38].

Les teneurs en 13C des rennes de Dordogne montrent une légère diminution de taille attribuable à la baisse de la disponibilité du lichen, probablement liée au réchauffement climatique du début du Bölling[36].

- Oiseaux

Le harfang des neiges (Nyctea scandiaca), espèce des régions steppiques froides[39] voire très froides, est notablement abondant[40]. La viande de harfang est prélevée, témoin entre autres le sciage du tarsométatarse. Les phalanges des pieds, en particulier les griffes et les pénultièmes phalanges, représentent à la Gare de Couze la quasi-totalité des restes de cette espèce ; nombre de ces pièces portent des stries de désarticulation[41].

Mourer-Chauvire & Carbonnel (1976) notent l'absence de corvidés, toutes espèces confondues[42] ; une carence qu'ils attribuent à une intervention anthropique[43].

- Poissons

Les cyprinidés sont représentés par plusieurs espèces, dont la vandoise, l'alose, le chevaine, le gardon et le barbeau. De façon générale, les cyprinidés sont plus diversifiés dans le sud de la France que dans les autres régions[44].

Vestiges humains

Le Magdalénien VI a livré un fragment de pariétal d'adulte, dont le crâne ne montre aucune carène sagittale - contrairement à celui de Chancelade qui lui est chronologiquement un peu antérieur. Ses particularités morphologiques le rendent peu représentatif de populations pourtant diversifiées[45].

Datations

Un bloc gravé à figure féminine styliséeno 6_48-0">[46] et une industrie proche de celle de la grotte de la Roche ont été trouvés en stratigraphie sur ce site et sont donc datables[47]. Le site est attribué au Magdalénien VI[13] - [14], contemporain de l'occupation de la grotte de la Roche, autour de 12 000 ans AP[47].

Quelques datations sont données :

- tranchée F : 9 350 et 10 190 ans

- tranchée G : 11 480 à 11 060 ans

- couche C : 12 140 à 11 480 ans[48].

Collection, conservation

Les séries de la Gare de Couze de la collection Peyrony sont conservées au musée national de Préhistoire des Eyzies. La collection Fitte de la Gare de Couze, un moment perdue, a été retrouvée au château de Sauvebœuf à Aubas (propriété de Claude Douce[49])[50] - [51].

Notes et références

- Notes

- Les plus anciennes représentations de ces mêmes figures féminines schématiques sont des œuvres pariétales dans la grotte de Cussac (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne), qui datent du Gravettien (environ 25000 ans)[n 3]. On trouve aussi de nombreuses statues représentant le même type de silhouettes : Nebra, Andernach (de), Gönnersdorf (en), Monruz (Suisse),… Voir aussi les articles « Vénus paléolithique », la Liste de figurines de vénus du Paléolithique (de), et (en) « Venus Figurines », dans Prehistoric Art Timeline, sur visual-arts-cork.com (consulté le ).

Gonnersdorf

Nebra

Gonnersdorf

Monruz

- GS est mis pour « Greenland Stadial ».

- Références

- [Mallye et al. 2015] Jean-Baptiste Mallye, Mathieu Langlais, Delphine Kuntz, Myriam Boudadi-Maligne, Carolyn Barshay-Szimdt, Sandrine Costamagno, Jean-Marc Pétillon, Véronique Laroulandie et Lionel Gourichon, « Trente ans après, que reste-t-il du modèle d'azilianisation proposé au Morin par F. Bordes et D. de Sonneville-Bordes ? », Conférence - table ronde organisée en hommage à Guy Célérier, Les Eyzies-de-Tayac, 24-26 juin 2015 « Les sociétés de la transition du Paléolithique final au début du Mésolithique dans l'espace nord aquitain », (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté en ).

- [Peyrony 1932] Denis Peyrony, « Station préhistorique de la gare de Couze ou de Saint-Sulpice-des-Magnats commune de Lalinde (Dordogne) », Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, no tiré à part, .

- [Glory 1965] abbé André Glory, « Nouvelle théorie d'utilisation des bâtons troués préhistoriques », Bulletin de la Société historique et Archéologique du Périgord, no spécial « Centenaire de la préhistoire en Périgord (1864-1964) », , p. 55-62 (lire en ligne [sur docs.shap.fr], consulté en ), p. 57.

- « Distance de Lalinde à Bordeaux, à vol d'oiseau et par route », sur fr.distance.to (consulté en ).

- « Emplacement de la gare de Couze au bout de l'avenue de la Gare, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques » et « Hydrographie » activées. Les distances à vol d'oiseau se mesurent avec l'outil « Mesurer une distance » dans l'onglet « Outils cartographiques » à droite (symbole de petite clé plate).

- « Avenue de la Gare, à Port-de-Couze, Lalinde », sur google.fr/maps. Les distances par route entre deux points donnés sont calculées dans le panneau latéral (voir l'onglet en haut à gauche de l'écran) – cliquer sur "Itinéraires".

- [Alaux 1972] Jean-François Alaux, « Gravure féminine sur plaquette calcaire, du Magdalénien supérieur de la grotte du Courbet (commune de Penne, Tarn) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 69, no 4, , p. 109-112 (lire en ligne [sur persee], consulté le ), p. 110.

- « Distance de Gare de Couze à Combe-Capelle », sur fr.distance.to (consulté en ).

- [Cleyet-Merle 1989] Jean-Jacques Cleyet-Merle, « Nouvelles données sur le Magdalénien de la vallée de la Couze », Paléo, no 1, , p. 107-116 (lire en ligne [sur persee], consulté en ), p. 107.

- [Delpech 1983] Françoise Delpech, « Les faunes du Paléolithique supérieur dans le Sud-ouest de la France », Les cahiers du Quaternaire, no 6, , p. 102 (lire en ligne [sur gallica]).

- [Bordes 1965] François Bordes, « Qu'y a-t-il de nouveau dans le Paléolithique du Périgord ? », Bulletin de la Société historique et Archéologique du Périgord, no spécial « Centenaire de la préhistoire en Périgord (1864-1964) », , p. 21-26 (lire en ligne [sur docs.shap.fr], consulté en ), p. 25.

- Drucker, Madelaine & Morala 2011, paragr. 1.

- Delluc, Delluc & Guichard 2008, p. 194.

- Tosello 2003, p. 55, 61.

- Delpech 2020, paragr. 30.

- Delpech 2020, paragr. 35.

- Delpech 2020, paragr. 16.

- [Fitte & Sonneville-Bordes 1962] Paul Fitte et Denise de Sonneville-Bordes, « Le Magdalénien VI de la Gare-de-Couze, commune de Lalinde (Dordogne) », L'Anthropologie, vol. 66, nos 3-4, , p. 217-246. Cité dans Drucker, Madelaine & Morala 2011, paragr. 5.

- [Bordes et Fitte 1964] François Bordes et Paul Fitte, « Microlithes du Magdalénien supérieur de la Gare-de-Couze (Dordogne) », dans Miscelanea en homaje al Abate Henri Breuil, vol. 1 (2 vol.), Barcelone, (présentation en ligne), p. 259-267. Cité dans Drucker, Madelaine & Morala 2011, paragr. 5.

- [Bordes et Sonneville-Bordes 1979] François Bordes et Denise de Sonneville-Bordes, « L'Azilianisation dans la vallée de la Dordogne. Les données de la Gare-de-Couze (Dordogne) et de l'abri Morin (Gironde) », dans D. de Sonneville-Bordes (Ed.), La fin des temps glaciaires en Europe. Chronostratigraphie et écologie des cultures du Paléolithique final (Actes du colloque international de Talence, 24-28 mai 1977, n° 271), Paris, CNRS, , p. 449-460. Cité dans Drucker, Madelaine & Morala 2011, paragr. 5.

- Drucker, Madelaine & Morala 2011, paragr. 5.

- Bosselin & Djindjian 1988, p. 318.

- [Delporte 1966] Henri Delporte, « Le Paléolithique dans le Massif central : I. — Le Magdalénien des vallées supérieures de la Loire et de l'Allier », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 63, no 1 « Études & Travaux », , p. 181-207 (lire en ligne [sur persee]), p. 189.

- Lwoff 1974, p. 318, Tableau 3.

- [Lwoff 1974] S. Lwoff, « La grotte de Loubressac (commune de Mazerolles, Vienne). Problèmes soulevés par les variations des taux de burins et de lamelles dans le Magdalénien », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 71, no 1 « Études & Travaux », , p. 306-320 (lire en ligne [sur persee]), p. 310.

- [Bosselin & Djindjian 1988] Bruno Bosselin et François Djindjian, « Un essai de structuration du Magdalénien français à partir de l'outillage lithique », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 85, nos 10-12 (Hors-série), , p. 304-331 (lire en ligne [sur persee]), p. 306.

- Bosselin & Djindjian 1988, p. 322, note 11.

- [Bellier, Cattelain & Welté 1995] Claire Bellier, Pierre Cattelain et Anne-Catherine Welté, « Fiche 2 : foënes », Cahier VII « Éléments barbelés et apparentés », série Fiches typologiques de l'industrie de l'os préhistorique, Commission de nomenclature sur l'industrie de l'os préhistorique (H. Camps-Fabrer responsable) [PDF], sur researchgate.net, Treignes, Editions du Cédarc, (consulté en ), p. 67-82, p. 69, tableau.

- Bellier, Cattelain & Welté 1995, p. 70, tableau.

- Bellier, Cattelain & Welté 1995, p. 67.

- Bellier, Cattelain & Welté 1995, p. 73.

- Bellier, Cattelain & Welté 1995, p. 80.

- [Peyrony 1930] « Sur quelques pièces intéressantes de la grotte de la Roche, près de Lalinde (Dordogne) », L'Anthropologie, t. 40, , p. 19-29 et t. 61, p. 574. Cité dans Alaux 1972.

- [Bordes, Fitte & Laurent 1963] François Bordes, Paul Fitte et P. Laurent, « Gravure féminine du Magdalénien VI de la Gare de Couze (Dordogne) », L'Anthropologie, t. 67, nos 3-4, , p. 269. Cité dans Alaux 1972.

- Alaux 1972, fig. 1D, p. 111.

- [Drucker, Madelaine & Morala 2011] Dorothée G. Drucker, Stéphane Madelaine et André Morala, « Les derniers rennes de Dordogne. Nouvelles données chronologiques et environnementales par l'étude isotopique du collagène (13C, 14C et 15N) », Paléo, no 22, , p. 85-100 (lire en ligne [sur journals.openedition.org]), résumé.

- [Delpech 1971] F. Delpech, « L'abri Faustin, commune de Cessac (Gironde). Étude paléontologique », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 68, no 1 « Études & Travaux », , p. 328-332 (lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- [Delpech 2020] Françoise Delpech, « Biostratigraphie et datations de la fin des temps glaciaires. Nouvelles visites des faunes de quelques gisements du Grand Sud-ouest de la France », Paléo, vol. 30, no 2, , p. 92-106 (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en ), paragr. 16, 19, 20, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 41.

- Delpech 2020, paragr. 21.

- [Mourer-Chauvire & Carbonnel 1976] Cécile Mourer-Chauvire et G. Carbonnel, « La recherche des facteurs dans l'analyse de groupe. Un exemple : les oiseaux du Quaternaire français », Quaternaire, vol. 13, no 2, , p. 59-69 (lire en ligne [sur persee]).

- Laroulandie 2003, p. 8.

- Mourer-Chauvire & Carbonnel 1976, p. 64.

- Mourer-Chauvire & Carbonnel 1976, p. 65.

- [Guillaud 2014] Émilie Guillaud, Étude archéo-ichtyofaunique des sites magdaléniens du Taillis des Coteaux et de La Piscine (vallée de la Gartempe, Vienne). Taphonomie, biodiversité et techniques de pêche (thèse de doctorat en Archéozoologie), Paris, Muséum national d'Histoire naturelle, , 270 p. (lire en ligne [PDF] sur borea.mnhn.fr), p. 139.

- Bouvier 1979.

- no 6-48" class="mw-reference-text">Tosello 2003, figure 16 no 6, p. 60.

- Tosello 2003, p. 55-61.

- [Laroulandie 2003] Véronique Laroulandie, « Exploitation des oiseaux au Magdalénien en France : État des lieux » (Sandrine Costamagno et Véronique Laroulandie (Eds.), Actes du colloque 6.4 du XIVe Congrès du l'UISPP, Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001), BAR, no 1144 « Mode de vie au Magdalénien : Apports de l'archéozoologie », , p. 129-138 (lire en ligne [PDF] sur halshs.archives-ouvertes.fr, consulté en ), p. 4 du compteur Adobé.

- Hervé Chassain, « Aubas (24) : « La préhistoire, c'est une chance » », sur sudouest.fr, (consulté en ).

- [Langlais et al. 2017] Mathieu Langlais, Peggy Bonnet-Jacquement, Luc Detrain, Célia Fat Cheung, Benjamin Marquebielle et Nicolas Naudinot, « Le Laborien en Aquitaine. Bourdeilles – Le Change (Dordogne) / Blanquefort-sur-Briollance – Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne) », Bilan scientifique 2016 Nouvelle-Aquitaine opérations interdépartementales « 2017 », , p. 512 (lire en ligne [sur culture.gouv.fr], consulté en ).

- [Raux] Pascal Raux, « De pierre et d'os. Digression sur les représentations féminines durant le paléolithique supérieur », sur lithos-perigord.fr, Association Lithos (consulté en ), p. 13 (compteur Adobé).

- [Delluc & Delluc] « Les figures féminines schématiques », Les représentations humaines dans l'art préhistorique du Périgord, sur hominides.com (consulté le ).

Bibliographie

- [Bordes & Fitte 1964] François Bordes et Paul Fitte, « Microlithes du Magdalénien supérieur de la Gare de Couze (Dordogne) » (Diputación provincial de Barcelona), Instituto de Prehistoria y Arqueología, no 1 « Miscelánea en homenaje al Abate Henri Breuil », , p. 259–267.

- [Bordes & Sonneville-Bordes 1979] François Bordes et Denise de Sonneville-Bordes, « L'azilianisation dans la vallée de la Dordogne. Les données de la Gare de Couze (Dordogne) et de l'abri Morin (Gironde) », dans Denise de Sonneville-Bordes (dir.), La fin des Temps glaciaires en Europe. Chronostratigraphie et écologie des cultures du Paléolithique final (Colloques internationaux du CNRS, Talence, 24-28 mai 1977), Paris, éd. du CNRS, , chap. 271, p. 449-459.

- [Bouvier 1979] JM Bouvier, « Fragments crâniens humains du Magdalénien VI de la gare de Couze (Dordogne) », Bulletin de la Société d'Anthropologie du Sud-Ouest Bordeaux, vol. 14, no 2, , p. 43-46 (présentation en ligne).

- [Delluc, Delluc & Guichard 2008] Brigitte Delluc, Gilles Delluc et Francis Guichard, « Les fouilles de la grotte de la Roche à Lalinde (Dordogne) », Bulletin de la Préhistoire du Sud-Ouest, no 16, , p. 185-205 (lire en ligne [PDF] sur paleosite.free.fr, consulté le ).

- [Fitte & Sonneville-Bordes 1962] Paul Fitte et Denise de Sonneville-Bordes, « Le Magdalénien VI de la Gare de Couze, commune de Lalinde (Dordogne) », L'Anthropologie, t. 66, nos 3-4, , p. 217-246.

- [Tosello 2003] Gilles Tosello, « Pierres gravées du Périgord magdalénien : Art, symboles, territoires » (577 p.), Gallia Préhistoire, vol. 36 (suppl.), (lire en ligne [sur persee]).