Grotte de Cussac

La grotte de Cussac est une grotte ornée et sépulcrale du département français de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, sur la commune du Buisson-de-Cadouin. Elle abrite plus de cent cinquante gravures paléolithiques attribuées au Gravettien ainsi que de nombreux restes humains, sans doute des sépultures, apparemment associés aux figures pariétales.

alias « grotte des Amoureux »

| Coordonnées |

44° 49′ 47″ N, 0° 50′ 53″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Vallée |

| Type | |

|---|---|

| Période de formation |

Âge des gravures : 22 000 ans |

| Patrimonialité |

|

|

|

Localisation et historique

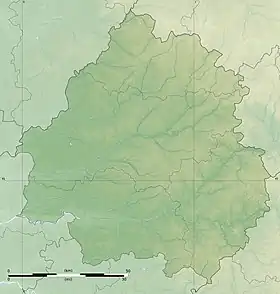

Cette grotte est située en France, dans le département de la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine, au cœur du Périgord, entre Bergerac et Sarlat-la-Canéda, sur la commune du Buisson-de-Cadouin dans la vallée de la Dordogne. Elle se développe sur 1,6 kilomètre de longueur, dans un massif karstique, sur la rive droite du Bélingou, un des affluents méridionaux de la Dordogne. L'entrée de cette « grotte des Amoureux » (toponyme dans la langue vernaculaire locale) est sur une terrasse de travertin dans le massif de Cussac, correspondant à l'exsurgence de la partie active d'un réseau de rivières souterraines dont la galerie ornée forme le segment fossile dans les fissures de ce massif composé d'une assise supérieure du Campanien (Crétacé supérieur).

Elle est fouillée en 1950 par le préhistorien Denis Peyrony, puis quelques années plus tard par son fils Elie, sur une dizaine de mètres, sans déboucher sur la grotte[1]. D'autres spéléologues prospectent cette zone vestibulaire, mais l'éboulis obstruant l'entrée et l'absence de courant d'air les font renoncer dans leur entreprise[2].

La grotte est inventée au cours d'une prospection spéléologique le par les spéléologues Marc Delluc[3] (°1957 - †3 décembre 2017[4]) et Fabrice Massoulier[5]. Après désobstruction du boyau d'entrée, Marc Delluc y retourne les samedis suivants, les et , d'abord seul, puis aidé de deux collègues spéléologues (Fabrice Massoulier et Hervé Durif) le pour forcer un passage difficile menacé d'éboulis (phénomène de cryoclastie qui débite le calcaire en plaquettes)[6].

Sur le plan réglementaire, la procédure de classement au titre des monuments historiques est très vite initiée, avec une instance de classement dès le , une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le et enfin un arrêté de classement définitif parmi les monuments historiques le [7]. Traumatisés par les complications sur le plan juridique et l'imbroglio judiciaire qui a terni l'image de la grotte Chauvet et de Cosquer, les services de l'État (ministère de la Culture et de la Communication, SRA et CMRH Aquitaine, Centre national de préhistoire) mettent en œuvre une politique prudente[8] et raisonnée d'acquisition à l'amiable des quatorze parcelles, de protection physique (double fermeture), juridique (classement au titre des monuments historiques, arrêté de zonage archéologique) et environnementale (protection pérenne du massif classé pour l'établissement d'un périmètre de protection au titre des sites à la suite d'un bilan climatique et d'une cartographie de l'aquifère karstique perché) et d'aménagement (stabilisation du conduit d'entrée, cheminement balisé, passerelles…) dans le cadre d'une gestion et valorisation du patrimoine archéologique[9] - [10] - [11]. L'exploration et l'étude de la cavité débutent en 2009 dans le cadre d'un projet collectif de recherche pluridisciplinaire[12].

La grotte, sous protection scientifique, est en cours d'étude. La présence épisodique de gaz carbonique rend difficile son accès et le travail souterrain ; elle ne sera probablement jamais ouverte au public, ce qui explique que le préhistorien et archéologue Jacques Jaubert la considère comme une « anti-Lascaux » de par le professionnalisme de son inventeur, la présence de restes humains contemporains des gravures, et l'absence d'aménagement pour une exploitation touristique, ce qui favorise la préservation du site[13].

Description

Le site consiste en une longue galerie ornée au profil linéaire, avec une entrée médiane qui permet de distinguer deux branches : l'Aval de 600 m de longueur (appelé un temps Galerie des Châtaigniers) qui « regroupe l'essentiel des panneaux ornés et les trois locus à restes humains avec, comme point d’orgue, le Grand Panneau à 310 m de l’entrée actuelle (environ 130 entités graphiques) » et l'Amont (un temps Galerie de la Truffière) d'environ 1 km qui « présente des figures majeures ou originales (panneaux du Rhinocéros, de l’Oie, des Figures féminines, des Signes au sol, pointe en bois de cervidé, lampes[14]…)[12]. »

Art pariétal de Cussac

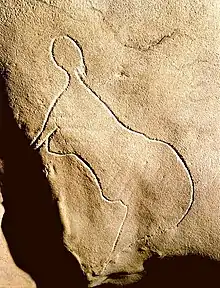

« L'art pariétal est presque exclusivement gravé : 93,4 % des entités graphiques (EG) décomptées en 2005, si l’on exclut les tracés digités et les raclages. Le premier inventaire (Aujoulat 2005)[15] indique 135 EG se décomposant en 91 animaux (67 %), 15 % d’indéterminés (digités, entrelacs, serpentiformes, phylactère…), 9 % de signes (réticulé, signes en amande, tracés digités rouges, petites ponctuations noires, gravures au sol…) et une douzaine d’anthropomorphes (9 %). Parmi le bestiaire, le bison domine (31 %), suivi du mammouth (15 %), du cheval (12 %), de l’aurochs (7 %), de l’oie (4,4 %), du bouquetin (4 %), du rhinocéros (2 %), enfin des animaux représentés à l’unité (ours, félin). Il y a quelques animaux composites (2 %) et une proportion notable d’animaux indéterminés ou monstrueux (17 %)[16]. »

Les gravures, souvent de très grandes dimensions (la plus imposante, un des bisons du Grand Panneau, mesure 4 m de long), sont réalisées soit à l'aide d'outils lithiques, osseux, ou en bois dur sur les parois de calcaire (traits blancs sous-jacents au calcin de couleur ocre), soit simplement avec les doigts sur l'argile des sols. L'utilisation de pigments se limite à quelques rares ponctuations rouges, des tracés charbonneux sont interprétés comme des mouchages de torches enduites de résine enflammée. Par l'importance de son art pariétal gravettien, elle est parfois qualifiée par la presse de « Lascaux de la gravure » selon l'expression attribuée au préhistorien Norbert Aujoulat[17].

Les représentations non figuratives comprennent des entrelacs, tracés digitaux, éléments d'animaux incomplets ou indéterminés.

Les représentations figuratives comprennent des figurations animalières classiques de l'art du Paléolithique supérieur et des figures énigmatiques. Quatre silhouettes féminines de profil ont été signalées (anthropomorphes microcéphales). Les représentations sexuelles sont surtout des vulves (triangles pubiens souvent associés aux mammouths). Toutes ces œuvres sont très proches par leur thème et leur style de celles connues au Gravettien dans les grottes du Quercy, en particulier à Pech Merle[18]. Leur âge est estimé à 25 000 ans.

Restes humains

Avec la grotte du Visage en Charente, également considérée comme gravettienne, la grotte de Cussac constitue l'un des très rares témoignages d'association d'œuvres pariétales et de sépultures humaines pour le Paléolithique européen. Au moins cinq individus, quatre adultes et un adolescent, ont été déposés dans des cavités formées par des dépressions et des bauges à ours : qualifiés initialement de dépôts mortuaires, ils ont fait l'objet de recherches mettant en évidence un rituel funéraire structuré et une inhumation en deux temps[19].

Plusieurs ossements ont été prélevés afin d'être datés par la méthode du carbone 14 et l'un d'eux a donné un résultat proche de 25 000 ans avant notre ère. La contemporanéité des œuvres et des sépultures est donc probable, d'autant plus que l'entrée de la cavité aurait rapidement été obstruée après le passage des artistes préhistoriques[20].

Notes et références

- Pierre-Florent Hautvilliers, « La grotte de Cussac en Dordogne », Le Cep, no 29, , p. 58.

- Norbert Aujoulat, Jean-Michel Geneste, Christian Archambeau, Marc Delluc, Henri Duday, Dominique Henry-Gambier, « La grotte ornée de Cussac - Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne) : premières observations », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 99, no 1, , p. 129 (lire en ligne).

- DRAC Nouvelle-Aquitaine, « Hommage à Marc Delluc inventeur de la grotte ornée de Cussac », culture.gouv.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- Membre du Spéléo-Club des Eyzies et de Périgueux.

- Norbert Aujoulat, Jean-Michel Geneste, Christian Archambeau, Marc Delluc, Henri Duday et Dominique Gambier, « La grotte ornée de Cussac (Dordogne). Observations liminaires », Paléo, , p. 9-18 (lire en ligne, consulté le ).

- La Compagnie des Beunes and Jean-Christophe Portais, « Marc Delluc (1957-2017) », Paléo, no 28, , p. 15.

- « Grotte ornée souterraine de Cussac », notice no PA24000033, base Mérimée, ministère français de la Culture. Consultée le 2 octobre 2010.

- Comme l'atteste l'annonce officielle de la découverte par le biais d'une conférence de presse qui a eu lieu non pas à Paris, mais à la préfecture de Dordogne, à Périgueux, le . De même, depuis la découverte, seulement 164 personnes (propriétaires qui ont un droit de visite, experts, scientifiques, responsables de la conservation et entreprises mandatées pour les travaux) ont visité la cavité en 2011.

Cf. « Cussac : retour sur une découverte », sur albuga.info, . - Dany Barraud, Nathalie Fourment, « Cussac : mise en perspective de la gestion conservatoire et patrimoniale d'une découverte exceptionnelle », Journée de conférences de la Société française de préhistoire, 2010.

- FOURMENT N. 2009. — « Archéologie et monde souterrain ». In : Colloque archéologie souterraine et spéléologie, Périgueux, mai 2006, 41e congrès Fédération française de spéléologie, pp. 25-30. (Spelunca mémoires ; n° 34).

- Nathalie Fourment, Dany Barraud, Muriel Kazmierczak, Alain Rieu, « La grotte de Cussac (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne, France) : applications des principes de conservation préventive au cas d’une découverte récente, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010 – Symposium « Art pléistocène en Europe » » (consulté le ).

- Jacques Jaubert, Catherine Ferrier, Valérie Feruglio, Nathalie Fourment, Camille Bourdier, Stéphane Konik et Sébastien Villotte, « La grotte de Cussac (Dordogne) », Les Nouvelles de l'archéologie, no 154, , p. 16-17 (DOI 10.4000/nda.5152).

- [vidéo] Rencontre autour de Lascaux : Jacques Jaubert - "La grotte de Cussac" sur YouTube, 2 octobre 2018, 55 sec.

- Des plaques de calcaire montrent des traces de thermo-altérations visibles qui se caractérisent par des zones roses de rubéfaction thermique (la combustion est source de transformations minéralogiques des roches, généralement associées à une couleur plus rouge de ces pierres) et des pointillés noirs (traces charbonneuses), lesquelles témoignent de l'utilisation de feux d'éclairage avec des mèches éteintes sur les murs, comme le confirme la découverte dans la grotte de lampes à mèche.

- Norbert Aujoulat, La grotte de Cussac. Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne). Rapport. Potentiel archéologique. Observations – réflexions – perspectives, Périgueux : ministère de la Culture et de la Communication, Centre national de Préhistoire, département d’art pariétal, 2005, 57 p. + annexes [textes de C. Ferrier, B. Kervazo, J.-M. Geneste, D. Henry-Gambier, P. Courtaud et H. Duday].

- Jacques Jaubert, Norbert Aujoulat, Patrice Courtaud, Marie-France Deguilloux, Marc Delluc, et al., « Le projet collectif de recherche “ Grotte de Cussac ” (Dordogne, France) : étude d’une cavité ornée à vestiges humains du Gravettien », congrès IFRAO « L’art pléistocène dans le monde », 2010, p. 26.

- Romain Pigeaud, Lascaux, CNRS Éditions, , p. 17.

- Jacques Jaubert, 2010, op. cit., p. 27.

- Marc Groenen, Le Paléolithique, Le Cavalier Bleu Editions, , p. 62.

- Notice anthropologique.

Annexes

Bibliographie

- Norbert Aujoulat et al., « La grotte ornée de Cussac (Dordogne) — Observations liminaires », Paléo, no 13, 2001

- Jacques Jaubert, Valérie Feruglio et Nathalie Fourment, « Grotte de Cussac −30 000 », Éditions Confluences, octobre 2020, 212 pages

- Jacques Jaubert et l'équipe du PCR, « La grotte de Cussac, mise en place d'un projet scientifique », in Vincent Mistrot coord., De Néandertal à l'Homme moderne. L'Aquitaine préhistorique, vingt ans de découvertes (1990-2010), Bordeaux, Éditions Confluences, 2010 (ISBN 978-2-35527-041-3)

- Jacques Jaubert, Catherine Ferrier, Valérie Feruglio, Nathalie Fourment, Camille Bourdier, Stéphane Konik et Sébastien Villotte, « La grotte de Cussac (Dordogne) », Les Nouvelles de l'archéologie, n° 154, pp. 16-24, 2018. URL ; DOI

- Nathalie Fourment, La Grotte ornée de Cussac, pp. 32-37, L'Aquitaine monumentale (hors série centenaire de la loi de 1913), Le Festin, (ISBN 978-2-36062-077-7)

- Lysianna Ledoux, « L’ichnologie préhistorique et les traces d’activités au sein des cavités ornées : les grottes de Fontanet (Ariège) et de Cussac (Dordogne) », thèse sous la direction de Jacques Jaubert, Gilles Bérillon et de Nathalie Fourment soutenue le 25 janvier 2019, Bordeaux, dans le cadre de l'École doctorale Sciences et Environnements (Pessac, Gironde). Résumé en ligne sur theses.fr

Articles connexes

Liens externes

- « Grotte de Cussac, gravée dans la roche », La Méthode scientifique, France Culture, 14 octobre 2021.

- La grotte de Cussac sur le site du ministère de la Culture.

- « La grotte de Cussac… 30 000 ans d’Histoire », Carbone 14, le magazine de l'archéologie, France Culture, .

- (en) Cussac Cave - Grotte de Cussac, sur donsmaps.com.