Soja

Le soja, nommé soya au Canada[n 1] - [1] (Glycine max (L.) Merr.), est une espèce de plante annuelle de la famille des légumineuses (Fabaceae), originaire d'Asie orientale.

Le soja cultivé Glycine max a accumulé une diversité génétique prodigieuse depuis sa domestication. Il en existe de nombreuses variétés, se différenciant notamment par le port, la couleur des graines, la période de floraison. Les fruits sont des gousses velues, contenant en général 2 à 4 graines, comestibles après trempage et cuisson. Il n'est pas considéré comme un légume sec, mais comme un oléagineux par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le soja constitue une ressource économique importante depuis au moins 5 000 ans. Cultivé pour ses graines naturellement riches en protéine et en huile, en Asie orientale, il est utilisé dans l’alimentation humaine depuis des millénaires mais était resté quasiment inconnu ailleurs. Au début du XXe siècle, le soja supplante progressivement le coton sur le marché américain grâce à sa haute teneur en huile. À partir de la fin du XXe siècle, la demande en huile et l'introduction des tourteaux dans l’alimentation animale vont provoquer un essor phénoménal de sa culture. Entre 1968 et 2017, la production mondiale de graines de soja a crû de 751 %[n 2].

Les utilisations alimentaires traditionnelles de soja non fermenté incluent le tofu et le lait de soja et les formes fermentées comprennent entre autres la sauce de soja, le nattō et le tempeh. L'huile de soja est utilisée dans de nombreuses applications industrielles (comme le biogazole). Elle est devenue la deuxième huile végétale consommée dans le monde derrière l’huile de palme[2].

Les tourteaux de soja, résidus de la trituration des graines de soja, sont utilisés dans l’alimentation animale. La Chine est le principal utilisateur de tourteaux de soja (avec 74 millions de tonnes), suivie loin derrière par les États-Unis et l’Union européenne (resp. 31 Mt et 30 Mt)[2]. Pour répondre à l’augmentation de la demande, les producteurs de soja sud-américains ont converti 24 millions d’hectares de la forêt amazonienne et de savanes et prairies du Cerrado, du Chaco et du Pantanal en terres agricoles[3], entre 2000 et 2010.

Les principaux producteurs de soja sont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, la Chine et l'Inde. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominent le marché mais sont peu à peu rattrapés par le Brésil. Entre 1968 à 2017, la production mondiale de graines de soja était multipliée par 8,51 alors que dans le même temps la production sudaméricaine de soja était multipliée par 228, grâce à de meilleurs rendements et à une multiplication par 71 des surfaces cultivées en soja[2]. Durant cette même période, la production mondiale de viande de volaille a crû de 888 % et celle de porc de 248 %. Le revers de ce prodigieux essor économique est la destruction de millions d’hectares d’écosystèmes naturels.

Glycine max

Description

La domestication du soja à partir du soja sauvage se serait produite en Chine, il y a plusieurs millénaires et se serait répandue dans les pays voisins vers le Ier siècle de notre ère (selon Kaga et al.[4], 2012).

Le soja cultivé est une plante herbacée annuelle existant sous de nombreuses variétés, se différenciant notamment par le port, des plantes grimpantes ou rampantes qui sont plus proches des types originaux. Les formes naines sont le plus couramment cultivées. Les autres différences concernent la couleur des graines et la période de floraison.

La plante est entièrement (feuilles, tiges, gousses) revêtue de fins poils gris ou bruns. Les tiges dressées ont une longueur de 30 à 130 cm.

Les feuilles sont trifoliolées (portant rarement cinq folioles) et rappellent la forme générale des feuilles de haricot. Les folioles mesurent de 6 à 15 cm de long et de 2 à 7 cm de large. Comme chez le haricot, les deux premières feuilles sont entières et opposées. Les feuilles tombent avant que les gousses ne soient arrivées à maturité.

Les fleurs, blanches ou pourpres, de petite taille, presque imperceptibles, apparaissent à l'aisselle des feuilles, groupées en grappes de trois à cinq. Elles sont hermaphrodites et autogames, mais la pollinisation croisée est parfaitement possible.

Les fruits sont des gousses velues, longues de 3 à 8 cm, de forme droite ou arquée, et contiennent en général 2 à 4 graines (rarement plus).

Les graines, de forme sphérique ou elliptique, ont un diamètre de 5 à 11 mm et sont comestibles. Leur couleur varie du jaune au noir en passant par le vert[5].

Aspect général de la plante.

Aspect général de la plante. Feuilles trifoliolées.

Feuilles trifoliolées. Fleurs violettes.

Fleurs violettes. Le fruit est une gousse qui contient les graines.

Le fruit est une gousse qui contient les graines.

Variétés, formes, couleurs et appellations courantes

| Soja | |

| Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g |

|

| Apport énergétique | |

|---|---|

| Joules | 1376 kJ |

| (Calories) | (329 kcal) |

| Principaux composants | |

| Glucides | 6,29 g |

| – Amidon | 0,619 g |

| – Sucres | 5,0 g |

| Fibres alimentaires | 22,0 g |

| Protéines | 38,2 g |

| Lipides | 18,3 g |

| – Saturés | 23,60 g |

| – Oméga-3 | 9,30 g |

| – Oméga-6 | 9,80 g |

| – Oméga-9 | 3,723 g |

| Eau | 8,40 g |

| Cendres totales | 4,60 g |

| Minéraux et oligo-éléments | |

| Calcium | 200 mg |

| Chlore | 7 mg |

| Chrome | 0,0061 mg |

| Cobalt | 0,0084 mg |

| Cuivre | 1,2 mg |

| Fer | 6,6 mg |

| Iode | 0,0063 mg |

| Magnésium | 220 mg |

| Manganèse | 2,7 mg |

| Nickel | 0,479 mg |

| Phosphore | 550 mg |

| Potassium | 1800 mg |

| Sélénium | 0,0019 mg |

| Sodium | 4,7 mg |

| Zinc | 4,2 mg |

| Vitamines | |

| Provitamine A | 0,063 mg |

| Vitamine B1 | 1,030 mg |

| Vitamine B2 | 0,460 mg |

| Vitamine B3 (ou PP) | 2,7 mg |

| Vitamine B5 | 1,7 mg |

| Vitamine B6 | 1,0 mg |

| Vitamine B8 (ou H) | 0,060 mg |

| Vitamine B9 | 0,250 mg |

| Vitamine E | 15 mg |

| Vitamine K | 0,039 mg |

| Acides aminés | |

| Acide aspartique | 3990 mg |

| Acide glutamique | 6490 mg |

| Alanine | 1530 mg |

| Arginine | 2360 mg |

| Cystine | 590 mg |

| Glycine | 1420 mg |

| Histidine | 830 mg |

| Isoleucine | 1780 mg |

| Leucine | 2840 mg |

| Lysine | 1900 mg |

| Méthionine | 580 mg |

| Phénylalanine | 1970 mg |

| Proline | 1820 mg |

| Sérine | 1690 mg |

| Thréonine | 1490 mg |

| Tryptophane | 450 mg |

| Tyrosine | 1250 mg |

| Valine | 1760 mg |

| Acides gras | |

| Acide laurique | 10 mg |

| Acide myristique | 30 mg |

| Acide palmitique | 1730 mg |

| Acide stéarique | 580 mg |

| Acide oléique | 3610 mg |

| Acide linoléique | 9800 mg |

| Acide alpha-linolénique | 930 mg |

| Source : Souci, Fachmann, Kraut : La composition des aliments. Tableaux des valeurs nutritives, 7e édition, 2008, MedPharm Scientific Publishers / Taylor & Francis, (ISBN 978-3-8047-5038-8) | |

Les noms des variétés et des formes ne semblent pas attestées. Au sein d'une même variété, il est possible de trouver des formes présentant des graines de couleur différente[4].

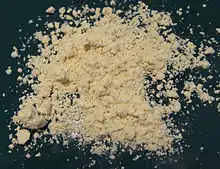

Soja jaune

L'appellation « soja jaune » fait toujours référence à Glycine max. Les variétés et formes à graines jaunes sont les plus courantes.

Soja à graines noires

Ces formes sont quelquefois appelées « soja noir » sachant qu'il existe d'autres plantes ayant la même appellation (Haricot urd). Parmi ces variétés ou formes, on trouve Iwaikuro, Banseihikarikuro, Shintanbakuro, Hyoukei kuro3 et Kurodamaru. La variété la plus connue au Japon est Tanbakuro, qui est à l'origine de plusieurs cultivars[4].

Soja à graines vertes

Les formes à graines vertes ou jaune-vertes de l'espèce Glycine max ne doivent pas être confondues avec le Haricot mungo, ni avec les gousses récoltées en vert (jeunes) pour cuisiner ce que l'on appelle maodou en Chine ou edamame au Japon.

Domestication et répartition géographique

Le soja cultivé (Glycine max) semble avoir été domestiqué à partir d’une espèce sauvage apparentée nommée Glycine soja, il y a entre 5 000 et 9 000 ans[6], en Chine, Corée et Japon.

Durant le processus de domestication, de nombreux gènes fort utiles, comme les gènes relatifs au contenu en protéine et à la résistance aux maladies, ont pu être perdus par la sélection humaine[7].

Quoique le lieu exact de la domestication ne soit pas précisément connu, plusieurs candidats possibles ont été identifiés : la Chine du Sud, la vallée du Fleuve Jaune (Chine du Centre) et la Chine du Nord-Est ainsi que des régions de Corée et du Japon[8]. La plus forte diversité des cultivars locaux se trouvent dans la vallée du Fleuve jaune, ce qui suggère, suivant l’hypothèse de Vavilov que cette région est le centre de la domestication. Une étude phylogénétique des microsatellites du soja sauvage et cultivé suggère que le centre d’origine du soja serait la Chine du Sud [9]. Il est aussi possible qu'il y ait eu plusieurs centres de domestication indépendants.

Les zones au climat subtropical humide se prêtent particulièrement bien à sa culture, mais la culture s'étend aux zones à climat continental avec été relativement chaud et humide, jusqu'au Québec par exemple.

Le Brésil et l'Argentine sont les plus grands exportateurs de soja après les États-Unis. L'Inde et la Chine sont aussi des producteurs importants de soja. Toutefois, la Chine, grande consommatrice, doit importer du soja américain et brésilien pour satisfaire ses besoins en alimentation humaine mais surtout animale (porcs et volaille).

Classification

Le genre Glycine est divisé en deux sous-genres : Glycine et Soja[10].

- Le sous-genre Soja comprend le soja cultivé, Glycine max, et le soja sauvage, Glycine soja. Les deux espèces sont annuelles. Glycine soja est l'ancêtre sauvage de Glycine max et pousse naturellement en Chine, au Japon, en Corée, à Taïwan et en Russie. G. soja et G. max ont tous deux 20 chromosomes (2n = 40), s'hybrident facilement et produisent des hybrides fertiles viables. Le soja sauvage est rampant, et produit de minuscule graines noires, alors que le soja cultivé possèdent en général de grosses graines jaunes[11].

- Le sous-genre Glycine est constitué d'au moins 25 espèces vivaces sauvages : par exemple, Glycine canescens et G. tomentella, deux espèces vivant en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le soja vivace (Neonotonia wightii), originaire d'Afrique, est maintenant largement cultivé dans les zones tropicales.

Comme d'autres cultures domestiquées depuis longtemps, la relation entre le soja moderne et les espèces sauvages ne peut plus être tracée avec un quelconque degré de certitude. Il existe un très grand nombre de cultivars.

Étymologie et histoire de la nomenclature

En français, le mot « soja » dérive[12] d'un mot chinois, par l'intermédiaire du néerlandais, et du japonais shoyu (« sauce soja »):

- chinois 酱油 → japonais 醤油 shōyu → néerlandais soja → français soja

En chinois, 酱油 jiangyou est la « sauce soja », composé de 酱 jiang pour « pâte » ou « sauce » et 油 you « huile ». On passe donc de l'étymon chinois jiangyou au japonais par une adaptation phonétique (prononciation on'yomi (prononciation chinoise) des caractères chinois en japonais), puis du japonais au néerlandais (et français) par un glissement sémantique (paronymie). Les noms chinois dàdòu (大豆 l. Grand pois), huángdòu (黄豆, l. pois jaune) ou qīngdòu (青豆, l. pois bleu-vert) du soja (la plante et la graine) n'a donc morphologiquement rien à voir avec ses traductions dans les langues européennes.

Enfin, malgré son nom latin Glycine max, le soja ne doit pas être confondu avec les « glycines », nom commun de plantes ornementales du genre Wisteria.

En nomenclature botanique, le nom de genre Glycine a été introduit par Linné dans l’édition de 1753 de Species Plantarum. Le terme est dérivé du grec ancien γλυκύς / glukús, « doux, sucré », en raison des tubercules sucrés de Glycine apios. Linné a donné huit espèces de Glycine dans Species Plantarum. Toutes ont depuis été changées de genre[13].

Linné désigna d'abord le soja sous deux noms différents, d’une part Phaseolus max, sur la base de spécimens qu’il put examiner[14] - [15] (à côté de Phaseolus vulgaris L., le haricot commun), et d'autre part Dolichos soja, sur la base de descriptions d’autres auteurs[16]. Plus tard, il obtint des graines de soja qu’il sema et fit pousser. Il réalisa alors que P. max et D. soja étaient la même plante. Par la suite, la nomenclature du soja fut l’objet de nombreux débats jusqu’en 1917 quand un botaniste américain, Merrill proposa le nom de Glycine max[13].

Histoire

Longtemps limitée à l’Asie orientale, la culture du soja s'est rapidement étendue au XXe siècle jusqu'à devenir une des principales cultures aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Inde, en Chine et en Corée. Le soja a d’abord été apprécié des agriculteurs dans la rotation des cultures pour sa faculté d’enrichir le sol puis il fut très recherché par la population à la suite de la mise au point de produits alimentaires fermentés (comme la sauce de soja, le tempeh, le nattō et le miso), très nourrissants.

Asie

L’origine géographique précise du soja cultivé reste actuellement débattue mais les données archéologiques et historiques indiquent que la domestication d’un soja sauvage s’est passée en Asie orientale au néolithique précoce. Le soja ayant commencé à être cultivé bien avant les débuts de l’écriture chinoise[17], la recherche sur la domestication du soja a dû s’appuyer sur les données des fouilles archéologiques menées dans le bassin du Fleuve Jaune en Chine, au sud-est de la Corée et au Japon.

Puisque les formes sauvages et cultivées sont interfécondes et donnent des hybrides fertiles, il est aussi approprié de les classer comme des sous-espèces : G. max subsp. max et G. max subsp soja (Gyoung-Ah Lee et al.[6], 2011) que les archéologues ont bien du mal à distinguer. Des restes carbonisés de petites graines de soja ont été trouvées dans des sites du nord de la Chine, remontant à il y a 9 000-8 600 ans (site de Jiahu[18], vallée de la Huai, au Henan) et au Japon datant d’il y a 7 000 ans. Les graines de grandes tailles sélectionnées par la domestication, apparaissent au Japon, il y a 5 000 ans (période Jōmon moyen) et en Corée un peu plus tard, il y a 3 000 ans. La datation par le carbone 14 d'échantillons de soja récupérés par flottation lors de fouilles d’un site datant du début de la Période de la céramique Mumun en Corée a indiqué que le soja fut cultivé comme une culture vivrière en 1000-900 av. J.-C.[19]. Les graines de soja trouvées en Chine sur des sites datant d’il y a 3 500 ans (début de la dynastie Shang) jusqu’à la fin des Han (+220) sont moins grosses que celles du Japon et de la Corée. On observe toutefois dans chaque région, un accroissement de la taille des graines de soja au cours du temps. Gyoung-Ah Lee et ses collaborateurs[6] émettent l’hypothèse que la taille des graines a été sélectionnée dans les trois régions. L’augmentation significative des tailles au Japon, en Corée et en Chine, indiquent que la domestication était bien en cours avant le Jomon moyen au Japon, au moment de la transition Chulmun-Mumun en Corée et au cours des Shang en Chine. Ces données archéologiques semblent ainsi confirmer les données phylogénétiques selon lesquelles la domestication se serait passée en plusieurs lieux d’Asie orientale[6].

Le soja fut largement cultivé durant la dynastie Zhou (1046 - 256 av. J.-C.) en Chine. Toutefois, le lieu, l’époque et les circonstances dans lesquels le soja a développé une relation étroite avec les populations sont mal compris[6]. Les témoignages écrits sur le soja, connu actuellement sous le nom de dadou 大豆, qui s’appelait dans l’Antiquité shu 菽, (terme générique pour les haricots) ne sont que des allusions sommaires et peu informatives. Les premières occurrences textuelles du caractère shu 菽 se trouvent dans la plus ancienne collection de poèmes, le Classique des vers, rassemblant des textes qui vont du xie au ve siècle av. J.-C., provenant de la Plaine centrale[n 3]. On trouve aussi des occurrences dans le Classique des rites (Lijing 礼经), le Mozi 墨子, les Annales des Printemps et des Automnes de Lü ( Lüshi Chunqiu 吕氏春秋). Le terme dadou 大豆 est apparu la première fois dans le Shennong shu 神農書[20].

Du Ier siècle de notre ère à la période des Grandes découvertes (XVe – XVIe siècle), le soja fut introduit dans plusieurs pays comme l'Inde (Xe siècle), l'Indonésie (XIIe – XIIIe siècle), les Philippines, le Viêt Nam, la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, la Birmanie, de Taïwan et du Népal. Le soja fut cultivé pour la première fois en Asie centrale, en 1876, par les Dounganes[21]. La diffusion de la culture s’est faite par les routes commerciales maritimes et terrestres.

Amériques

Le soja a été introduit pour la première fois en Amérique du Nord en provenance de Chine en 1765, par Samuel Bowen, un ancien marin de la Compagnie britannique des Indes orientales. La culture fut pendant plus d’un siècle destinée à la production de fourrage puis à la fabrication d’huile et de tourteaux. La consommation humaine du tofu ne s’est développée qu’après la seconde Guerre mondiale.

Le soja est arrivé en Argentine (Amérique du Sud) en 1882.

La lenteur de sa diffusion hors d’Asie s’explique par l’absence dans les sols de ces régions des rhizobiums spécifiques du soja, et la culture ne s’est vraiment développée aux États-Unis qu’au début du XXe siècle, après la découverte du processus de nodulation par les scientifiques [10].

Europe

Dès le début du XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon aurait reçu des envois de graines de soja des premiers missionnaires partis en Chine. En fait, le soja a été cultivé au Muséum depuis 1740 très probablement, en 1779 certainement, et plus tard de 1834 à 1880 sans interruption[22].

La France fut le premier pays occidental à expérimenter la culture du soja[23]. La Société d'Acclimatation fut la première institution à promouvoir les aliments à base de soja : durant les années allant de 1855 à 1880, elle publia dans son Bulletin plus de trente articles sur la culture du soja et l'utilisation de ses graines dans l'alimentation. Le consul de France à Shanghai, M. de Montigny avait rapporté de Chine diverses variétés de pois oléagineux dont le pois jaune (ainsi nommait-il le soja). « Les pois oléagineux ont porté graine en France, en 1854. Leur acclimatation est assurée. » lit-on dans le Bulletin de la Société d'acclimatation[24]. En 1856, M. Vilmorin rapporte à la Société les essais de culture qu'il a effectué des pois oléagineux et ses expériences de fabrication de « fromage chinois » nommé teou-fou. Le Bulletin de 1866 contient une description complète et très précise du procédé de fabrication du tofu nommé « fromage de pois ». Le coagulant est le plâtre et du sel provenant des marais salants. L'auteur rapporte aussi que « les marchands de fromage de pois livrent aussi à la consommation le liquide chaud, non coagulé [le petit lait]… ; les Chinois pauvres se nourrissent de cette substance, d'un goût fade, mais nullement désagréable ».

La première usine de fabrication de tofu en France revient à un jeune Chinois, Li Shizeng (李石曾) (ou Li Yu Ying [李煜瀛]) qui vint faire des études d'agronomie à l’École pratique d'agriculture du Chesnoy, à Montargis. Li Shizeng créa dans les années 1908-1909 la première usine moderne de fabrication de tofu, à Colombes, quartier des Vallées, nommée la Caséo-Sojaïne. Il y fait travailler des étudiants chinois pour les aider à financer leurs études, suivant le principe du Mouvement travail-étude. Deng Xiaoping y a travaillé en 1920[25]. Le soja est arrivé en Europe avec des pains au soja destinés aux diabétiques commercialisés à partir de 1892.

Afrique

Le soja a été introduit en Afrique à la fin du XIXe siècle, il est maintenant répandu à travers le continent[26] - [27]. En Afrique tropicale, les graines sèches de soja sont bouillies et utilisées en condiment, ou servent à fabriquer des succédanés de lait ou de la farine[10].

Culture

Le soja se cultive sous des climats à étés chauds. Ses conditions de croissance optimales nécessitent des températures moyennes de 20 à 30 °C ; des températures inférieures à 20 °C et supérieures à 40 °C retardent sa croissance de manière significative. Le soja n'a pas de besoins élevés en eau, et il n'apprécie guère l'excès d'humidité.

Le soja peut pousser dans une large gamme de sols, avec une croissance optimale dans des sols humides alluviaux avec une bonne teneur en matière organique. Comme la plupart des légumineuses, le soja fixe l'azote du sol par l'établissement d'une symbiose avec une bactérie (Bradyrhizobium japonicum, voir Bradyrhizobium). Pour de meilleurs résultats, cependant, un inoculum de la souche de bactéries correcte doit être mélangé aux semences de soja (ou tout autre légumineuse) avant la plantation. Les cultivars modernes atteignent généralement une hauteur d'environ 1 m et nécessitent de 80 à 120 jours du semis (début mai) à la récolte.

Parasites et maladies

Le soja peut être affecté par certains parasites, dont le nématode du soja. Afin d’y faire face, les plantes mettent en place un système de défense faisant intervenir des protéines défensives végétales. Dans le cas du soja, il s’agit d’inhibiteurs de protéase. En effet, les agents nuisibles sécrètent des protéases et, en réponse, un « burst oxydatif » (BO) s’établit, conduisant aux transferts de signaux chimiques, notamment par l’intermédiaire de l’éthylène. La diffusion d’éthylène dans la plante permet d’acquérir une résistance globale aux agents nuisibles par la sécrétion des protéines de défense souvent allergènes. En ce qui concerne le soja, il a été montré[28] que la sécrétion de protéine PR–10 SAM22 de la famille « bet v1-like », est la réponse à une attaque d’un nématode. Les « bet v1-like » sont connues pour leur fort caractère allergène, responsables notamment de la sensibilité au pollen du bouleau. Le soja secrète également des inhibiteurs de sérines protéase (STKI) pour se défendre des larves d’insectes. La remarquable stabilité de STKI aux fortes températures et aux pH acides est certainement impliquée[29] dans sa qualité d’allergène alimentaire. Il existe de nombreux produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les parasites du soja[30].

Production

Production de graines de soja

Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis remplacent les matières grasses qu'ils devaient importer par le soja qu'ils décident de cultiver sur place à grande échelle. Ils deviennent le premier producteur mondial de soja devant la Chine et ne cessent d'augmenter leur production au début du XXIe siècle. Entre 1961 et 2017, ils ont multiplié leur production par six[2]. L'Amérique du Sud leur emboîte le pas dans les années 1970. D'abord le Brésil, puis l'Argentine. convertissent d'immenses zones de forêt, de prairie et de savane en terre agricole pour la production de soja. À partir de 2010, la croissance brésilienne s'accélère, ce qui leur permet de rattraper la production des États-Unis.

Pendant cette période, la production chinoise a augmenté beaucoup plus lentement. D'abord second producteur mondial derrière les États-Unis, la Chine est dépassée par le Brésil en 1974, puis par l'Argentine en 1991. Depuis le début des années 2000, les trois principaux pays producteurs sont les États-Unis, le Brésil et l'Argentine, très au-dessus de la Chine et de l'Inde.

Selon FAOSTAT[2] la production de graines de soja des principaux producteurs mondiaux est :

| Pays | 2014 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|

| 106 877 870 | 116 920 300 | 119 518 490 | |

| 86 760 520 | 96 394 820 | 114 599 168 | |

| 53 397 715 | 58 799 258 | 54 971 626 | |

| 12 155 173 | 12 791 955 | 13 152 688 | |

| 10 374 000 | 13 159 000 | 10 981 000 | |

| 9 975 000 | 9 163 030 | 10 478 000 | |

| 1 859 126 | 2 473 742 | 2 667 769 | |

| 306 207 046 | 335 508 753 | 352 643 548 | |

En 2017, la France a produit 412 000 tonnes de soja, au même niveau que la Roumanie mais loin derrière le premier producteur de l'Union européenne, l'Italie, qui en a produit 1 019 781 tonnes.

Soja transgénique

En 1998, Monsanto a commercialisé aux États-Unis une variété de soja transgénique résistant au glyphosate (le Roundup Ready). Ce fut le premier soja tolérant aux herbicides.

En 2017, la culture du soja transgénique représente 77 % de la surface cultivée totale du soja[31].

La culture du soja transgénique, largement adoptée aux États-Unis et en Argentine, se développe à présent au Brésil. Les variétés transgéniques sont le plus souvent résistantes aux herbicides, notamment au glyphosate.

93 % des semences de soja transgéniques vendues aux États-Unis contiennent des traits génétiques de Monsanto[32]. De nombreux semenciers vendent leurs propres variétés de soja avec des traits OGM de Monsanto.

Les Européens sont les principaux clients pour le soja non transgénique, facturé environ 10 % plus cher. En France, la filière de production de soja non OGM connaît un nouveau regain en 2017 avec la hausse constante des surfaces cultivées : 155 000 hectares semés en 2017 contre 21 000 en 2008[33]. Les perspectives semblent très favorables au développement de la filière soja non transgénique, à la fois pour l’alimentation animale et pour l’alimentation humaine, notamment pour répondre au développement des filières « viandes de qualité », voire aux substituts de la viande.

Consommation

Le soja est utilisé sous différentes formes, graines entières, huile, tourteau, lécithine, concentrés protéiques...

Après avoir été utilisées exclusivement dans l’alimentation humaine en Asie, les graines de soja ont commencé à être utilisées pour produire de l’huile à grande échelle aux États-Unis dans l’entre-deux guerres. 90 % de la production mondiale de soja est destinée à la trituration[35]. La trituration de 1 kg de graines de soja donne en moyenne, 0,8 kg de tourteaux et 0,2 kg d'huile[36]. Derrière l'huile de palme, l'huile de soja est la deuxième huile la plus consommée au monde[37].

Si la graine de soja contient 30-38 % de protéines, une fois l’huile extraite, le tourteau de soja en contient 48 %[36] et même 54 % sur une base de matière sèche. Au début du XXe siècle, les premiers essais d’incorporation de tourteaux de soja dans l’alimentation animale furent des échecs, comparés aux autres sources de protéines (colza, tournesol). On s’aperçut qu’il fallait au préalable procéder à un traitement thermique du soja pour obtenir des résultats satisfaisants. Ce n'est que plus tard qu'on comprit que la chaleur réduisait les facteurs antinutritionnels du soja, comme les lectines et les inhibiteurs de protéases qui diminuent la digestibilité et affectent la croissance des animaux[38]. L’incorporation de tourteaux de soja dans l’alimentation animale connut alors un immense succès pour répondre à la demande croissante de viande des pays émergents. Entre 1967 et 2007, la production porcine mondiale a crû de 294 %, celle d’œufs de 353 %, et celle de volailles de 711 % (Faostat[2]). L’utilisation des tourteaux de soja très riches en protéines a joué un rôle essentiel dans ce boom productif. Afin de pourvoir l’alimentation de ses animaux d’élevage, la Chine a importé de plus en plus de soja. En 2016, elle importait 86 millions de tonnes de soja[2] (représentant 86 % des importations mondiales de soja) lui permettant de devenir le premier producteur mondial de porc (représentant plus de la moitié de la production porcine mondiale[39]), le second producteur mondial de volaille et le troisième producteur mondial de viande bovine.

L'Union européenne importe chaque année 33 millions de tonnes de soja (graines et tourteaux)[40] et est le premier importateur mondial de tourteaux de soja[41]. Elle a importé 22 millions de tonnes de tourteaux de soja durant la campagne 2012-2013. Elle est suivie de très loin par la Thaïlande et le Vietnam. La Chine préfère importer des graines de soja qu’elle transforme elle-même en tourteaux et en huile. La production mondiale d’huile de soja a été multipliée par 3,45 entre 1984 et 2014, tirée par la Chine dont la production a été multipliée par 15.

| Pays | 1984 | 2014 |

|---|---|---|

| 791 900 | 12 114 300 | |

| 4 932 000 | 9 706 000 | |

| 2 333 700 | 7 443 000 | |

| 557 187 | 7 096 400 | |

| 2 311 361 | 2 449 031 | |

| 111 000 | 108 100 | |

| Total Monde | 13 228 148 | 45 704 551 |

Dans l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne sont les principaux triturateurs de soja[42]. L'Italie est un producteur significatif de graines avec plus d’un million de tonnes. En 2020, la France a produit 406 670 tonnes de graines de soja, et en a importé 620 340 tonnes. Elle a également importé 2,9 millions de tonnes de tourteaux[43]. Finalement, les principaux pays utilisateurs de tourteaux de soja (qu’ils soient importés ou produits sur place) sont :

| Pays | Poids en millions de tonnes |

| Chine | 73,87 |

|---|---|

| États-Unis | 31,12 |

| Union européenne | 30,34 |

| Brésil | 17,48 |

| Monde | 233,60 |

La Chine en utilise plus que les États-Unis et l'Union Européenne combinés.

Santé humaine

Comme les grains de blé, des lentilles, des haricots blancs, des pois chiches, la graine de soja nécessite une hydratation et une cuisson préalable à sa consommation, en raison de sa consistance naturellement dure et de la présence de facteurs anti-nutritionnels, notamment l'acide phytique qui séquestre le phosphore, les facteurs antitrypsiques qui perturbent la digestibilité des protéines chez les animaux monogastriques (dont l'humain) ou les lectines qui ont une activité hémagglutinante.

Isoflavones

En 1998, l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA)[45] donne la mention GRAS (Generally Recognized As Safe : « généralement reconnu comme sans danger ») aux isoflavones contenues dans les graines de soja.

Le soja contient des isoflavones (principalement trois, génistéine (57 %), daidzéine (37 %) et glycitéine (6 %)[46]), des phytoestrogènes qui peuvent influer sur la santé humaine[47]. Un nombre élevé d'effets de l'ingestion d'isoflavones sur la santé[48] a été relevé. De nombreuses études ont été conduites, en particulier, chez la femme ménopausée : une alimentation supplémentée en isoflavones de soja pourrait réduire de près de moitié l'incidence des bouffées de chaleur[49]. Cela ne semble cependant pas avoir été retrouvé dans toutes les études, l'effet estrogénique ne semblant pas systématique[50].

Le soja n'a pas d'effet négatif connu sur les taux d'hormones et la fertilité de l'humain[51] - [52].

Une étude sur des animaux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de 2005[53] suggère que l’exposition aux phyto-estrogènes pourrait favoriser la prolifération et la croissance des tumeurs chez les femmes ménopausées avec antécédents de cancer du sein. Toutefois, cette étude est présidée par Mariette Gerber, consultante pour la multinationale Unilever, grand fabricant de produits laitiers et de soja pour la consommation animale, constituant un conflit d'intérêts[54]. L'Anses suggère donc de limiter l'apport journalier d'isoflavones à 1 mg par kilogramme de poids corporel, alors que les études disponibles confirment la non toxicité de ces isoflavones[53].

La même étude de l'Anses met en garde contre l'usage de préparations à base de soja avant l'âge de trois ans, en précaution et en tenant compte de la teneur élevée en isoflavones[53]. Dans d'autres pays, cette prévention vis-à-vis des produits infantiles à base de soja n'existe pas, la recherche n'apportant pas d'éléments en faveur de la dangerosité des formules à base de soja[55]. De plus, le lait de vache contient de véritables œstrogènes, notamment l'œstradiol 17-β[56].

Génomique

C'est la première légumineuse dont le génome (de 1,1 milliard de nucléotides) a été entièrement séquencé, avec l'espoir de l'améliorer ou de produire des OGM. Ce travail, terminé au début de l'année 2010, a nécessité la mobilisation d'un consortium de 18 instituts américains.

Sur 46 430 gènes identifiés, 73 % sont orthologues d'une ou plusieurs séquences d'autres angiospermes.

- Un gène de résistance à la rouille asiatique du soja a été découvert, mais cette résistance risque d'être contournée par l'agent pathogène si les plantes résistantes sont trop nombreuses.

- Plus de 1 100 gènes impliqués dans la synthèse, la dégradation ou la signalisation de lipides ont été identifiés, faisant espérer à certains une plante « améliorée » pour produire plus d'huile, pour un usage de l'huile de soja comme agrocarburant[57].

Galerie

Impact sur l'environnement

Pour répondre à la constante augmentation de la demande mondiale de soja, de grandes étendues de forêts, de prairies et de savanes ont été converties en terres agricoles au Brésil et en Argentine. Entre 2000 et 2010, 200 000km² ont été convertie en culture du soja, représentant 37 % du territoire de la France métropolitaine[58]. La FAO, des chercheurs et des ONG telles que Greenpeace, WWF et CorpWatch accusent les producteurs de soja du Brésil de contribuer à la déforestation de la forêt amazonienne dans la région du Mato Grosso[59] - [60] - [61]. En Amérique latine, la culture du soja provoque des conflits entre les petits exploitants et les grands propriétaires[60], lesquels utilisent des méthodes de culture hautement mécanisées et demandant peu de main-d'œuvre.

En 2006, la culture du soja était responsable de 30 % de la déforestation en Amazonie brésilienne[62].

En 2012, presque la moitié des protéines végétales, majoritairement du soja issues de cultures OGM, consommées par les élevages français venaient du Brésil et de l'Argentine[63]. La culture du soja transgénique (OGM) étant interdite en France, les aliments à base de soja disponibles pour l'alimentation humaine sont généralement issus de la production française[64].

En 2019, l'association Greenpeace avertit que le système d’élevage intensif et la surconsommation de viande en Europe provoque la déforestation de certaines régions d'Amérique du Sud, en particulier au Brésil et en Argentine, les importations de soja étant toujours plus importantes[65].

En septembre 2020, à la demande du Comité scientifique et technique « Forêt » chargé d'accompagner la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI), l'association Canopée a remis un rapport au Gouvernement qui propose des solutions techniques pour « mettre fin » aux importations françaises de soja issu de la déforestation au Brésil. Le rapport propose notamment l'adoption d'une date limite (cut-off date) au-delà de laquelle la conversion d'une parcelle forestière ou à l'état naturel ne peut plus être convertie en culture de soja ; les exportateurs vers la France (dont Bunge, Louis-Dreyfus Company, COFCO, Sol Team[66] et Cargill) s'engageant à ne pas s'approvisionner sur des parcelles converties récemment[67].

Règlement européen visant à bannir les produits issus de la déforestation

Le règlement européen visant à bannir les produits issus de la déforestation a été adopté par le Parlement européen le 19 avril 2023. Pour le soja, cela concerne[68] :

- les fèves de soja, même concassées ;

- l'huile de soja et ses fractions ;

- la farine de fèves de soja.

Notes et références

Notes

- aux XVIIIe – XXe siècles, les termes de soya (Bulletin de la Société d'acclimatation), de pois chinois (Annales de l'Institut national agronomique) ou de haricot oléagineux étaient employés. Le terme de soja est employé à partir de 1985 (Robert)

- selon FAOSTAT, elle est passée de 41,4 à 352,6 millions de tonnes, entre 1968 et 2017.

- 六月食鬱及薁、七月亨葵及菽 « In the sixth month they eat the sparrow-plums and grapes; In the seventh, they cook the Kui and pulse », traduction anglaise de James Legge, Book of Poetry, voir Odes of Bin

Références

- « soya », Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française.

- « FAOSTAT, Cultures : Production - Quantité - Produits : Soja », sur FAO.org (consulté le ).

- WWF, « Le soja, de la conversion d’écosystèmes en Amérique latine jusqu’aux produits animaux que nous consommons » (consulté le )

- (en) Akito Kaga, Takehiko Shimizu, Satoshi Watanabe, Yasutaka Tsubokura, Yuichi Katayose, Kyuya Harada, Duncan A. Vaughan, Norihiko Tomooka Akito Kaga, « Evaluation of soybean germplasm conserved in NIAS genebank and development of mini core collections », Breeding Science, vol. 61, no 5, , p. 566 (DOI 10.1270/jsbbs.61.566, lire en ligne).

- Maruyama N, Matsuzawa H, Hiroma K, Horiuchi J, Hagiwara H, Mikoshiba K. New soybean varieties for special uses: Black seeded variety “Shinano-kuro”, green-seeded variety “Shinano-aomame”, saddle pattern-seeded variety “Shinano-kurakake” and flat-seeded variety “Shinano-hiramame” Bull Nagano Chushin Agr Ex Sta. 1987

- Gyoung-Ah Lee, Gary W Crawford, Li Liu, Yuka Sasaki, Xuexiang Chen, « Archaeological Soybean (Glycine max) in East Asia: Does Size Matter? », Plos One, vol. 6, no 11, (lire en ligne)

- Moon Young Kim, Kyujung Van, [...], and Suk-Ha Lee, « Tracing soybean domestication history: From nucleotide to genome », Breeding Science, vol. 61, no 5, (lire en ligne)

- Thomas E. Carter et al., « Genetic Diversity in Soybean », dans Boerma HR, Specht JE, American Society of Agronomy, Soybeans : Improvement, Production, and Uses, Agronomy Monograph no 16,

- JuanGuo et al., « A single origin and moderate bottleneck during domestication of soybean (Glycine max): implications from microsatellites and nucleotide sequences », Annals of Botany, vol. 106, , p. 505-514 (lire en ligne)

- Protabase, « Glycine max (L.) Merr. » (consulté le )

- Kim MY1, Lee S, Van K, et al, « Whole-genome sequencing and intensive analysis of the undomesticated soybean (Glycine soja Sieb. and Zucc.) genome. », Proc Natl Acad Sci U S A, vol. 107, no 51,

- CNRTL

- BU Dupare, SD Billore, OP Joshi, SM Husain, « Origin, Domestication, Introduction and Success of Soybean in India », Asian Agri History, vol. 12, no 3, , p. 179-195 (lire en ligne)

- (en) Référence IPNI : Fabaceae Phaseolus max L

- Référence Biodiversity Heritage Library : 358746

- Référence Biodiversity Heritage Library : 358748

- (en) William Shurtleff et Akiko Aoyagi, History of Whole Dry Soybeans, Used as Beans, or Ground, Mashed or Flaked (240 BCE to 2013)., California, Lafayette, , 950 p.

- Zhang Chi & Hsiao-chun Hung, « Jiahu 1: earliest farmers beyond the Yangtze River », Antiquity, vol. 87, , p. 46-63 (lire en ligne)

- Miriam T. Stark, Archeology of Asia, Wiley, , 384 p.

- Ulrich Theobald CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies, « Shen Nong shu 神農書 "The Book of the Divine Husbandman" » (consulté le )

- (en) William Shurtleff et Akiko Aoyagi, History of Soybeans and Soyfoods in Central Asia (1876–2008), Soy Info Center (lire en ligne)

- Désiré Bois (prof Museum national d’histoire naturelle), Auguste Pailleux, « Potager d’un curieux, 1899, Soya » (consulté le )

- SoyInfoCenter

- Société nationale de protection de la nature, Bulletin de la Société d'acclimatation, Paris, Société d'acclimatation, 1871

- Deng

- (en) F. Dimmock, Le soja, Ottawa : Ministère de l'agriculture, (lire en ligne)

- R. I. Buzzell, L. D. Bailey et H. D. Voldeng, Le soja, Ottawa : Ministère de l'agriculture, (ISBN 0-662-90643-8, lire en ligne)

- Nadim Alkharouf, « Analysis of expressed sequence tags from roots of resistant soybean infected by the soybean cyst nematode », Genome / National Research Council Canada = Génome / Conseil national de recherches Canada, vol. 47, no 2, , p. 380-388 (ISSN 0831-2796, DOI 10.1139/g03-114)

- Robin Roychaudhuri, « Stability of the allergenic soybean Kunitz trypsin inhibitor », Biochimica et biophysica acta, vol. 1699, nos 1-2, , p. 207-212 (ISSN 0006-3002, DOI 10.1016/j.bbapap.2004.02.014)

- Produits phytopharmaceutiques

- ISAAA, « Brief 53: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2017 » (consulté le )

- Peter Whoriskey, « Monsanto's dominance draws antitrust inquiry », Washington Post, 29 novembre 2009.

- pleinchamp.com - Votre site d’expertise agricole, « La filière soja non OGM : quelles perspectives de développement à court et moyen termes en France ? (18/10/2017) » (consulté le )

- (en) « Soy: food, feed, and land use change | FCRNfoodsource », sur www.foodsource.org.uk (consulté le )

- Marie-Hélène Dabat, Xiande Li et Frédéric Lancon, « Marché international du soja : des flux en profonde recomposition », Oléagineux, Corps gras, Lipides, vol. 8, no 3, , p. 191–198 (ISSN 1258-8210 et 1950-697X, DOI 10.1051/ocl.2001.0191, lire en ligne, consulté le )

- (en) Larry C. Purcell, Montserrat Salmeron et Lanny Ashlock, Arkansas Soybean Production Handbook - MP197, Little Rock, AR, University of Arkansas Cooperative Extension Service, (lire en ligne), « Chapter 19: Soybean Facts », p. 1.

- (en) « Global vegetable oil consumption, 2019/20 », sur Statista (consulté le )

- Ilka M. Vasconcelos, Jose´ Tadeu A. Oliveira, « Antinutritional properties of plant lectins », Toxicon, vol. 44, , p. 385-403

- Mindi Schneider, « Feeding China’s Pigs Implications for the Environment, China’s Smallholder Farmers and Food Security », Technical Report, no January, (lire en ligne)

- Frédérique Dofing, « Comment réduire la dépendance européenne au soja brésilien et américain », La Croix (consulté le ).

- « Soja », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- Association sectorielle Prolea, rapport 2009

- (en) « Crops and livestock products », sur FAOSTAT (consulté le ).

- (en) Info center, « World Soybean Production (March 2018) » (consulté le )

- Food and Drug Administration.

- (en) « Isoflavones contents of food », Top Cultures (consulté le )

- (en) Effets secondaires des isoflavones

- (en) Voir sur goodearthnaturalfoods.net.

- Khaodhiar L., Ricciotti H., Li L., Pan W., Scickel M., Zhou J., Blackburn G., “Daidzein-rich isoflavone aglycones are potentially effective in reducing hot flashes in menopausal women”, Menopause, January 2008, Vol 15, Pages 125-134.

- (en) Site répertoriant les effets des isoflavones

- Jill M. Hamilton-Reeves, Gabriela Vazquez, Sue J. Duval et William R. Phipps, « Clinical studies show no effects of soy protein or isoflavones on reproductive hormones in men: results of a meta-analysis », Fertility and Sterility, vol. 94, no 3, , p. 997–1007 (ISSN 1556-5653, PMID 19524224, DOI 10.1016/j.fertnstert.2009.04.038, lire en ligne, consulté le )

- Mark Messina, Sonia Blanco Mejia, Aedin Cassidy et Alison Duncan, « Neither soyfoods nor isoflavones warrant classification as endocrine disruptors: a technical review of the observational and clinical data », Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 62, no 21, , p. 5824–5885 (ISSN 1549-7852, PMID 33775173, DOI 10.1080/10408398.2021.1895054, lire en ligne, consulté le )

- « Rapport de l'AFSSA sur les phyto-œstrogènes apportés par l'alimentation » 2005

- déclaration publique d'intérêt (DPI) Afssa

- (en) Safety of Soy-Based Infant Formulas Containing Isoflavones: The Clinical Evidence

- (en) D.A. Pape-Zambito, R.F. Roberts et R.S. Kensingere, « Estrone and 17β-estradiol concentrations in pasteurized-homogenized milk and commercial dairy products », Journal of Dairy Science, vol. 93, no 6, , p. 2533-2540 (DOI 10.3168/jds.2009-2947, lire en ligne)

- Schmultz J et al., Nature, 2010, no 463, 178-83

- WWF Rapport 2014 : Sue Stolton et Nigel Dudley, « Le Boum du soja L’essor du soja, impacts et solutions » (consulté le )

- (en) Paving the Amazon with Soy, CorpWatch, 16 décembre 2004.

- Moïse Tsayem Demaze, « Quand le développement prime sur l'environnement : la déforestation en Amazonie brésilienne », Mondes en développement, no 143, (lire en ligne)

- « Les fronts pionniers du Mato Grosso (Brésil): des défrichements à la mise en culture intensive », sur mappemonde-archive.mgm.fr (consulté le )

- « Le Dessous des cartes | Amazonie, le poumon de la planète », sur ARTE, (consulté le )

- Les animaux d'élevage français gavés de soja OGM importé Chloé Hecketsweiler, lexpress.fr, 9 novembre 2012

- « Consultants naturels – Étude de filière – Le soja en France », sur consultants-naturels.fr (consulté le )

- « Déforestation : Greenpeace dénonce une Europe "mordue de viande" dépendante du soja OGM brésilien », sur LCI (consulté le )

- Sol Team, est une société nantaise (82 M€ de chiffre d’affaires), importatrice de matières premières destinées à l’alimentation animale.

- « Déforestation en Amazonie : des pistes pour mettre fin aux importations françaises de soja », (dont lien vers le rapport de 48p.), sur actu-environnement.com, (consulté le )

- Les produits vendus dans l’Union européenne ne pourront plus provenir de la déforestation, consulté le 27 mai 2023]

Annexes

Articles connexes

Références taxinomiques

- (en) Référence Flora of Pakistan : Glycine max

- (en) Référence Flora of Missouri : Glycine max

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Glycine max (L.) Merr., 1917

- (fr) Référence Tela Botanica (Antilles) : Glycine max (L.) Merr.

- (fr+en) Référence ITIS : Glycine max (L.) Merr.

Liens externes

- (en) Référence NCBI : Glycine max (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Glycine max (L.) Merr.

- Le Soja, plante végétarienne par excellence (fr)

- Allergie alimentaire : le soja Julien Tap et Gaétane Collard, IUP SIAL, Paris XII, 2005 [PDF](fr)

- Le Soja de la plante à ses utilisations, Prolea [PDF]

- Ressources relatives au vivant :

- Alabama Plant Atlas

- Base de données des plantes d'Afrique

- FloraWeb

- Global Biodiversity Information Facility

- TAXREF (INPN)

- Tela Botanica

- VASCAN

- (en) Australian Plant Name Index

- (cs + en) BioLib

- (zh-Hant + en) Catalogue of Life in Taiwan

- (sv) Dyntaxa

- (en) Ecocrop

- (en) EPPO Global Database

- (en) European Nature Information System

- (en) Flora of China

- (en) Flora of Wisconsin

- (en) Germplasm Resources Information Network

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) International Plant Names Index

- (en) Jardin botanique du Missouri

- (en) Michigan Flora

- (cs) Nálezová databáze ochrany přírody

- (en) NBN Atlas

- (nl) NDFF Verspreidingsatlas

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) The Plant List

- (en) PLANTS Database

- (en) Plants of the World Online

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Tropicos

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

.jpg.webp)