Pantanal

Le Pantanal est une écorégion terrestre d'Amérique du Sud appartenant au biome des prairies et savanes inondées. Il s'étend principalement dans l'État brésilien du Mato Grosso do Sul, mais aussi dans celui du Mato Grosso et recouvre une portion plus petite de la Bolivie (le Pantanal bolivien) et du Paraguay. C'est la plus grande zone humide de la planète, une immense plaine d'une superficie estimée entre 140 000 km2 et 195 000 km2 où des cours d'eau coulent doucement durant la saison humide en de nombreux méandres et submergent plus de 80 % du territoire, noyé sous les eaux quatre mois par an[8] - [9] - [10] - [11] - [12].

Écorégion terrestre - Code NT0907[1]

| Écozone : | Néotropique |

|---|---|

| Biome : | Prairies et savanes inondées |

| Global 200[2] : | Savanes inondables du Pantanal |

| Superficie[3] : |

170 501 km2 |

|---|

| min. | max. | |

|---|---|---|

| Altitude[3] : | 54 m | 1 040 m |

| Température[3] : | 21 °C | 29 °C |

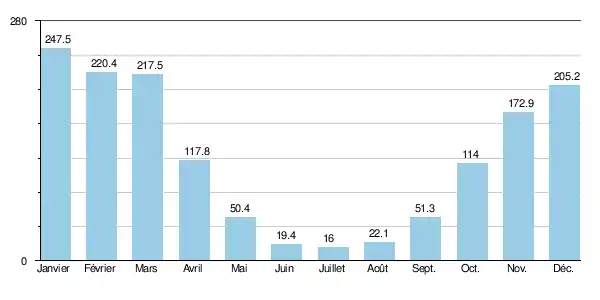

| Précipitations[3] : | 8 mm | 288 mm |

| Espèces végétales[4] : |

1 700 |

|---|---|

| Oiseaux[5] : |

650[6] |

| Mammifères[5] : |

172 |

| Squamates[5] : |

184 |

| Espèces endémiques[5] : |

4 |

| Statut[5] : |

Critique / En danger |

|---|---|

| Aires protégées[7] : |

11,5 % |

| Anthropisation[7] : |

10,0 % |

| Espèces menacées[7] : |

28 |

| Ressources web : |

Localisation

Le Pantanal abrite la plus riche collection de plantes aquatiques au monde. Il compte également la plus grande concentration d'animaux sauvages d'Amérique du Sud et plus de 665 espèces d'oiseaux. Pourtant, sa biodiversité est en danger : déforestation et érosion des sols, pesticides dans la culture du soja, surpêche, barrages hydro-électriques qui perturbent le cycle hydrologique, extraction minière et pollution, braconnage et tourisme sauvage[13].

En 2000, la région, sur une surface de 25 156 905 ha, est déclarée réserve de biosphère par l'Unesco[14].

Dénomination

Pantanal vient du portugais pântano, qui signifie marais. Le toponyme s'oppose au Planalto, le plateau brésilien.

Géologie, géographie et écologie

Le Pantanal est une immense plaine alluviale[6] qui se transforme pour une grande partie de l'année[15] en un grand marais d'eau douce, l'une des plus grandes zones humides de ce type[6], précédant en taille, avec ses 170 000 km2, les marécages africains du Sudd le long du Nil (57 000 km2), du delta intérieur du Niger (64 000 km2) et du delta interne de l'Okavango (18 000 km2).

Le Pantanal est situé exclusivement dans le bassin du río Paraguay et en particulier dans son bassin supérieur[15].

Entouré de crêtes de montagnes et de plaines, il comprend des écorégions diverses : corridors de rivières, forêts galeries, zones humides et lacs pérennes, plaines herbeuses périodiquement inondées, et forêts terrestres. Son sous-sol présente un réseau de cours d'eau souterrains, et les études hydrologiques ont montré un certain degré de mouvement d'eau sous la surface[6].

On pense qu'il constitue l'écosystème le plus dense de la planète, tant au point de vue végétal qu'animal. Son importance est souvent éclipsée par la popularité de la forêt amazonienne auprès des défenseurs de la nature, mais il constitue une part tout aussi vitale et intéressante de la biosphère.

La région est peu accessible et donc peu fréquentée : Corumbá est équipée d'un aéroport desservi par une compagnie brésilienne. Depuis Poconé ou Cuiabá, il faut prendre la Transpantaneira ou MT-060, route de 145 km et 122 ponts en bois qui aboutit au petit port de Porto Joffre. Mais on y trouve d'agréables Éco-hébergement et des circuits existent, en bateau, à cheval, à pied ou en 4×4, qui permettent de la parcourir en profondeur[16].

Climat

Les précipitations moyennes annuelles sont de l'ordre de 1 000 à 1 500 mm. La saison des pluies va de décembre à mai. Ce sont avant tout les rivières qui l'alimentent en eau ; l'apport d'eau principal vient de la rivière Cuiabá[6], et en deuxième lieu de la Paraguay.

La température moyenne y est de 25 °C, une amplitude de 0 à 40 °C.

Le cycle des inondations

Les cycles annuels et pluriannuels des inondations pour les nombreux cours d'eau du bassin supérieur du rio Paraguay sont parmi les phénomènes écologiques les plus importants pour la région. À peu près toute la vie terrestre et aquatique dans le Pantanal, y compris celle des humains, dépend de leurs dates et de leurs amplitudes[15].

L'inondation est due à une très faible déclivité de 30 à 50 cm/km d'est en ouest et de 3 à 15 cm/km du nord au sud[15], la région se trouvant à 1 500 km de la mer et à seulement 150 mètres d'altitude. Durant la saison des pluies, les quantités d'eau ne peuvent s'évacuer et stagnent sur une superficie de près de 200 000 km2.

Les inondations commencent entre septembre et décembre dans le nord, couvrant jusqu'à 70 % du Pantanal, et durent environ 6 mois en territoire brésilien. De larges portions du Pantanal sont submergées pendant 4 à 8 mois chaque année ; la hauteur de l'eau varie de quelques centimètres à plus de 2 mètres[15]. Ceci, comme bien des crues de grands fleuves (le Nil par exemple), fertilise grandement les sols.

Conséquences des inondations

- La dequada

L'interaction entre l'eau, le sol et les plantes terrestres durant les inondations, provoque une série de transformations dans les caractéristiques limnologiques des cours d'eau de la région. L'eau noircit, change d'odeur, de goût ; de la mousse apparaît et un film huileux apparaît à la surface de l'eau. Ces changements naturels de la qualité de l'eau, appelés localement dequada[18], résultent de l'interaction entre les eaux d'inondation et un sol auparavant sec. La décomposition résultante des matières organiques nouvellement submergées, principalement de la végétation terrestre composée d'herbacées, produit des changements de couleur et de qualité de l'eau. Ils sont dus au carbone organique dissous, à la concentration moindre en oxygène dissous, à l'augmentation de conductivité électrique et à l'augmentation des concentrations en dioxyde de carbone, méthane et nutriments comme l'azote et le phosphore.

La dequada s'observe fréquemment dans ou autour des lacs, un peu moins souvent dans les rivières. Les canaux sont aussi affectés, mais les rivières non permanentes le sont beaucoup moins[15].

Conjointement à ces changements de qualité, se produit un changement dans la dynamique du flot, tel que décrit ci-dessous dans le cas du lac du Château.

- Cas du lac du Château (Baía do Castelo)

Le lac du Château[19] est un lac de plaine inondable de 12 800 ha au nord de la cité de Corumbá au Brésil, dans le Baixo Pantanal du Mato Grosso do Sul, en bordure de Bolivie. Il est alimenté par le río Paraguay, principal cours d'eau du bassin supérieur du rio Paraguay. Dans ce système, l'eau de la rivière déborde par-dessus la digue juste avant l'entrée du lac ; elle passe alors dans la plaine avant de rejoindre le lac, ce qui force l'eau du lac à sortir vers la rivière via le chenal de communication entre les deux. Le début de la dequada est donc signalé par un changement de direction dans le flot entre la rivière et le lac[15], en mai, à cet endroit.

- Mortalité des poissons

Ces changements dans la qualité et la dynamique de l'eau peuvent, selon leur magnitude, engendrer une mortalité massive chez les poissons allant parfois jusqu'à des dizaines de milliers de tonnes — par exemple en juin 1996 dans le lac du Château. Une telle amplitude de mortalité a également été observée dans d'autres rivières du bassin supérieur du rio Paraguay, principalement le rio Cuiabá, rio Miranda et rio Paraguay. L'occurrence de cette mortalité est toujours en phase avec la montée des eaux, jamais lors de leur récession.

À part la décomposition des plantes et les changements hydrologiques, il a été suggéré que cette importante mortalité des poissons pouvait aussi être due aux cendres résultant des brûlis, aux pollutions par déjections humaines ou animales, par les produits agrochimiques ou par les métaux lourds employés pour miner l'or. L'analyse de la concentration de chlorophylle a n'indique pas d'efflorescence algale (engl. algal bloom) ; les algues ne sont donc pas un facteur dans la mortalité des poissons. Des analyses poussées ont déterminé que ni ammoniac, ni pH, ni toxines de phytoplancton, ni sodium, ni potassium, ni sulfure d'hydrogène, ni aluminium, n'étaient présents en quantités toxiques pour les poissons ; et que ces mortalités élevées sont dues à la synergie d'un manque d'oxygène (anoxie) important lié à des niveaux de dioxyde de carbone élevés. Des niveaux critiques de moins de 1 mg/l pour l'oxygène, en conjonction avec plus de 20 mg/l pour le dioxyde de carbone, ont été identifiés comme seuil de mortalité des poissons dans ce système.

La mortalité est plus sévère si les inondations sont à la fois importantes (couvrant une grande surface de terres) et si elles surviennent après une période de longue sécheresse ; la région du lac du Château avait vu une sécheresse prolongée en 1995, et l'inondation de 1996 a été parmi les plus importantes. D'un autre côté, les années sèches elles-mêmes ne connaissent pas de mortalité de poissons ; ce qui souligne le lien entre les caractéristiques hydrologiques et la mortalité des poissons[15].

Les poissons font montre d'un changement de comportement juste avant la dequada. Ils « respirent » à la surface de l'eau, et (selon l'expression des locaux, confirmée par l'étude) semblent devenir stupides, lents et sont alors faciles à attraper à la main ; ils deviennent par contre difficiles à pêcher avec des leurres ; certaines espèces de poissons voient leurs lèvres enfler ; ils tendent à sauter au-dessus de l'eau ; ils flottent et perdent leur équilibre. Les poissons mourants montrent les symptômes typiques de stress respiratoire[15].

- Effets sur les autres êtres vivants du milieu aquatique

Ce phénomène semble agir comme régulateur sur la structure et la dynamique des communautés aquatiques autres que les poissons, nommément le phytoplancton, le zooplancton, le bactérioplancton, et sur les animaux benthiques)[15].

- Activités humaines

Les industries de pêche professionnelle et de plaisance subissent des conséquences parfois lourdes de cette mortalité des poissons. Cependant lors de ces occurrences les locaux ramassent les poissons immédiatement ou suffisamment rapidement pour qu'ils soient encore consommables – nonobstant les différences en goût et en texture[15].

Les inondations enrichissant les sols, l'agriculture occupe de plus en plus de terres – ce qui est devenu un problème. Près de 99 % du territoire du Pantanal est aujourd'hui privatisé à des fins agricoles.

Incendies de 2020

Au cours de l'année 2020, le Pantanal connaît une sécheresse exceptionnelle qui se traduit par une série d'incendies de forêt : 16 000 départs de feu sont enregistrés de janvier à septembre. En 9 mois, le Pantanal a perdu 20 % à 25 % de sa superficie boisée, soit 3 à 4 millions d’hectares[20]. 1 200 espèces de vertébrés, dont 36 menacées d'extinction, ont perdu la quasi-totalité de leur habitat, notamment la plus grande population mondiale de jaguars[21].

Une étude de l'Indiana State University prédit par différentes modélisations une augmentation de la fréquence des événements de précipitations extrêmes et des périodes prolongées de sécheresse, changements qui peuvent affecter le fonctionnement écologique du Pantanal, qui a déjà subi une modification humaine intensive de son système hydrologique et de sa santé environnementale[22]. Pour préserver le Pantanal, les scientifiques préconisent de limiter le changement climatique et de pratiquer une agriculture durable dans et autour de la zone humide, de payer les éleveurs pour préserver les forêts et autres espaces naturels sur leurs terres, de développer l'écotourisme, et ne plus détourner pas les eaux du Pantanal car son fonctionnement dépend des cycles de crue[23].

Aire de conservation du Pantanal

Aire de conservation du Pantanal *

| |

| Coordonnées | 17° 43′ 00,012″ sud, 57° 22′ 59,988″ ouest |

|---|---|

| Pays | |

| Subdivision | Mato Grosso Mato Grosso do Sul |

| Type | Naturel |

| Critères | (vii) (ix) (x) |

| Superficie | 187 818 km2 |

| Numéro d’identification |

999 |

| Zone géographique | Amérique latine et Caraïbes ** |

| Année d’inscription | 2000 (24e session) |

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

|

L'aire de conservation du Pantanal, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial depuis 2000, comporte quatre aires protégées, pour une superficie totale de 187 818 ha. Elle est située au centre-ouest du Brésil, à l'extrémité sud-ouest de l'État du Mato Grosso, et inclut les sources des rivières Cuiabá et rio Paraguay. Le site représente 1,3 % du Pantanal brésilien[15].

Flore

La végétation est dans une zone de transition sèche (cerrado) du centre du Brésil et la forêt semi-décidue du sud et du sud-ouest. La diversité de types d'habitats en interaction produit une remarquable diversité de plantes[6]. Grâce aux longues rivières qui l'inondent à la saison humide, le Pantanal abrite une flore et une faune aussi riches que celles de l'Amazonie. C'est l'habitat connu de 3 500 espèces de végétaux.

Parmi les espèces en danger on trouve entre autres : Mouriri guianensis (rare arbre à fruits) ; Cathormion polyanthum ou Albizia inundata ; Apuleia molaris ; Nectandra mollis ; Rheedia macrophyla ; Salacia eliptica. Parmi les espèces courantes : une ipomée blanche, Ipomoea amnicola (engl. Redcenter morning-glory) ; papyrus géant ou papyrus du Mexique (Cyperus giganteus, engl. Giant flatsedge) ; pontédérie à feuilles en cœur (Pontederia cordata, engl. Pickerelweed) ; Cassia grandis (engl. Pink Shower Tree) ; prunier du Chili (Spondias purpurea var. lutea ou Spondias mombin)[6].

Faune

_(30906744333).jpg.webp)

_and_Yacare_caiman.jpg.webp)

La faune du Pantanal est extrêmement riche[6], parmi les plus riches de la planète, comme pour de nombreuses zones humides.

Oiseaux

La région est un sanctuaire où vivent 650 espèces d'oiseaux[6] parmi les 1 580 espèces cataloguées dans tout le Brésil. Beaucoup des espèces présentes y ont de larges populations. On y trouve le jabiru d'Amérique ou tuyuyu (Jabiru mycteria, engl. Jabiru stork), oiseau symbole du Pantanal, parmi de grandes colonies d'autres espèces de hérons, ibis et canards. ; 26 espèces de perroquets dont une large population de l'ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus, engl. hyacinth macaw), le plus grand des perroquets et en voie d'extinction avec seulement environ 3 000 individus existant à l'état sauvage[6] ; le toucan[24], le picumne, l'aigrette neigeuse, l'oiseau-mouche (les plus petits pesant deux grammes), le jacana noir, le nandou, le cariama huppé, la spatule, des éperviers, le caracará ou polyborus plancus et l'ibis mandore (ou curicaca), et bien d'autres espèces.

Mammifères

On y compte aussi 80 espèces de mammifères, dont le jaguar (il atteint 2 m de longueur, 0,85 m de hauteur et un poids allant jusqu'à 120 kg), le cerf du Pantanal, la loutre géante, le tamanoir[6], le capybara ou capivara, le singe hurleur (singe qui émet un son assourdissant s'il se sent menacé), le sapajou, le tapir[24], le lobinho (renard crabier, Cerdocyon thous), le cerf des pampas ou veado-campeiro, le veado catingueiro, le guará ou loup à crinière, le capucin à poitrine jaune, le porc de la forêt, le chien des buissons ou cachorro-do-mato, le paresseux, le puma, le coati, le tatou, etc.

Poissons

La région regorge également de poissons. On en a dénombré 400 espèces[6], dont principalement : piranha (poisson carnivore extrêmement féroce), pacú ou piaractus mesopotamicus, pintado ou surubim, poisson-chat ou bagre, dourado (littéralement daurade, mais prédateur vorace sans lien avec celle-ci - on le surnomme aussi tigre del río), cachara, curimbatá, piraputanga, zungaro zungaro ou jaú et piau.

Reptiles

50 espèces de reptiles vivent au Pantanal[6], dont les principaux sont les caïmans yacaré (jacara du pantanal), divers serpents (sucuris ou anacondas, boas constrictors ou jibóias, serpents d'eau et autres), des lézards, des iguanes verts, des tégus et des chéloniens (tortues et chélidés).

Espèces menacées

Certaines populations de cet écosystème sont des espèces menacées aux densités locales encore relativement élevées comme le jaguar, le cerf des marais (Blastocerus dichotomus, engl. marsh deer), la loutre géante (Pteronura brasiliensis, engl. giant otter), l'armadillo géant, le tamanoir (Myrmecophaga tridactyla, engl. giant anteater)[6], le canidé guará (sorte de grand loup rougeâtre) et le tapir du Brésil.

Écologie

Le Pantanal est en fait un énorme système naturel de traitement de l'eau (voir plus haut). Il fournit de l'eau fraîche à toute la région environnante. Il est très représentatif des zones humides souvent considérées comme des hot spots écologiques, à une échelle inhabituelle par sa taille.

Annexes

Sources

- (en) D. M. Olson, E. Dinerstein, E. D. Wikramanayake, N. D. Burgess, G. V. N. Powell, E. C. Underwood, J. A. D'Amico, I. Itoua, H. E. Strand, J. C. Morrison, C. J. Loucks, T. F. Allnutt, T. H. Ricketts, Y. Kura, J. F. Lamoreux, W. W. Wettengel, P. Hedao et K. R. Kassem, « Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth », BioScience, vol. 51, no 11, , p. 935-938.

- (en) D. M. Olson, E. Dinerstein, R. Abell, T. Allnutt, C. Carpenter, L. McClenachan, J. D’Amico, P. Hurley, K. Kassem, H. Strand, M. Taye et M. Thieme, The Global 200 : A representation approach to conserving the earth's distinctive ecoregions, Washington DC, Conservation Science Program, World Wildlife Fund-US, (lire en ligne)

- (en) World Wildlife Fund, « The Terrestrial Ecoregions of the World Base Global Dataset », sur http://worldwildlife.org (consulté le ). Disponible alternativement sur : Loyola RD, Oliveira-Santos LGR, Almeida-Neto M, Nogueira DM, Kubota U, et al., « Integrating Economic Costs and Biological Traits into Global Conservation Priorities for Carnivores », PLoS ONE, (consulté le ), Table S1. Les données de température et de précipitations sont les moyennes mensuelles minimales et maximales.

- (en) G. Kier, J. Mutke, E. Dinerstein, T. H. Ricketts, W. Küper, H. Kreft et W. Barthlott, « Global patterns of plant diversity and floristic knowledge », Journal of Biogeography, vol. 32, , p. 1107–1116 (DOI 10.1111/j.1365-2699.2005.01272.x, lire en ligne), données et carte consultables dans the Atlas of Global Conservation.

- (en)World Wildlife Fund, « WildFinder: Online database of species distributions », , données et carte consultables dans the Atlas of Global Conservation.

- Aire de conservation du Pantanal sur le site de l'UNESCO.

- (en) J. M. Hoekstra, J. L. Molnar, M. Jennings, C. Revenga, M. D. Spalding, T. M. Boucher, J. C. Robertson, T. J. Heibel et K. Ellison, The Atlas of Global Conservation : Changes, Challenges, and Opportunities to Make a Difference, Berkeley, University of California Press, (lire en ligne), données et carte consultables dans the Atlas of Global Conservation.

- McClain, Michael E., The Ecohydrology of South American Rivers and Wetlands, International Association of Hydrological Sciences, (ISBN 1-901502-02-3, lire en ligne)

- Susan Mcgrath, photos by Joel Sartore, Brazil's Wild Wet, National Geographic Magazine, August 2005

- Keddy, Paul et Fraser, Lauchlan, The World's Largest Wetlands: Ecology and Conservation, Cambridge University Press, (lire en ligne)

- Rhett A. Butler, « Pantanal, the world's largest wetland, disappearing finds new report », mongabay.com (consulté le )

- « The World's largest wetland » [archive du ], The Nature Conservancy (consulté le )

- « Amazonie, Pantanal, alerte sur des sanctuaires de la biodiversité au Brésil », sur Orange Actualités, .

- (en) UNESCO, « Pantanal Biosphere Reserve, Brazil », sur UNESCO, (consulté le )

- (en) D.F. Calheiros, A.F. Seidl et C.J.A. Ferreira, « Participatory research methods in environmental science: local and scientific knowledge of a limnological phenomenon in the Pantanal wetland of Brazil », Journal of Applied Ecology, vol. 37, no 4, , p. 684–696 (lire en ligne).

- Prisma Media, « Brésil : nos conseils pratiques pour aborder le Pantanal », sur Geo (consulté le ).

- « Série Historiques Cuiabá - Instituto Nacional de Meteorologia »

- À l'origine, le mot diquada est employé pour caractériser l'eau rougie par les cendres, utilisée pour la fabrication artisanale de savon ; cette couleur est similaire à celle des rivières et des lacs lors des inondations.

- Coordonnées du Baia do Castelo : -18° 32' 8.77", -57° 34' 23.50"

- « Le Pantanal, au Brésil, paradis de biodiversité ravagé par les flammes », sur Le Monde, (consulté le ).

- « Incendies. La tragédie du Pantanal brésilien », sur Courrier international, (consulté le ).

- (en) Dirk Thielen, Karl-Ludwig Schuchmann, Paolo Ramoni-Perazzi et Marco Marquez, « Quo vadis Pantanal? Expected precipitation extremes and drought dynamics from changing sea surface temperature », PLOS ONE, vol. 15, no 1, , e0227437 (ISSN 1932-6203, PMID 31910441, PMCID PMC6946591, DOI 10.1371/journal.pone.0227437, lire en ligne, consulté le )

- (en-US) Catrin Einhorn, Maria Magdalena Arréllaga, Blacki Migliozzi et Scott Reinhard, « The World’s Largest Tropical Wetland Has Become an Inferno », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- Pantanal sur le site de World Conference on Preservation and Sustainable Development in the Pantanal.