Biome

Un biome (du grec βίος / bíos, « vie »), appelé aussi macroécosystème ou aire biotique, est un ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire biogéographique et nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées. Il est l'expression des conditions écologiques du lieu à l'échelle régionale ou continentale : le climat qui induit le sol, les deux induisant eux-mêmes les conditions écologiques auxquelles vont répondre les communautés des plantes et des animaux du biome en question.

- Inlandsis et déserts polaires

- Toundra

- Taïga

- Forêts feuillues caducifoliées tempérées

- Prairies

- Forêts sempervirentes subtropicales

- Forêts sempervirentes méditerranéennes

- Forêts de mousson

- Déserts arides

- Déserts et broussailles xérophytes

- Steppe aride

- Déserts semi-arides

- Savanes

- Savanes et forêts claires

- Forêts tropicales caducifoliées

- Forêts sempervirentes tropicales

- Toundra alpine

- Forêts de montagne

Les biomes terrestres sont décrits par la science de la biogéographie. La classification écologique des terres définit le vocabulaire utilisé pour évaluer la taille de ces zones du microbiome à la biosphère. Leur concept dépend des notions de communauté, d'interaction entre sols, des plantes et des animaux.

Par extension, on parle de microbiome, pour désigner l'espace de vie du microbiote.

Origine du mot

Frederic Edward Clements (1874-1945) a utilisé le terme « biome » pour la première fois dans une publication en 1916.

Le biome a rang d'unité fondamentale pour l'écologie. Victor Ernest Shelford (1877-1968) définit en 1931 le terme de biome comme l'entité écologique et l'unité biogéographique que constituent la formation végétale et la formation animale qui lui correspond.

Délimitations

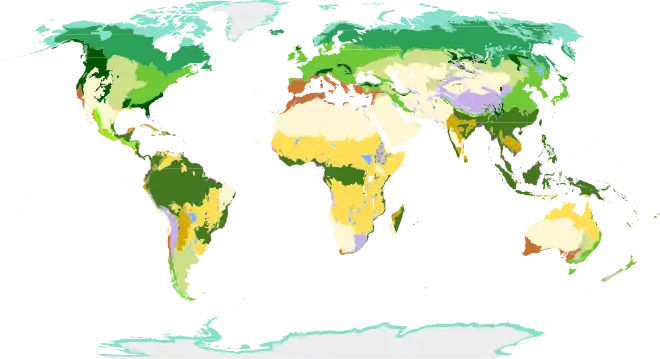

À l'échelle du globe terrestre, la forêt tropicale dense, la savane, la steppe, la forêt tempérée décidue ou mixte, la toundra sont les grands biomes caractérisant la biosphère, qui ont une répartition zonale, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas certaines valeurs latitudinales.

À l'échelle continentale ou régionale, ils peuvent être complexes à délimiter, d'une part parce que différentes habitudes d'appellation existent, et d'autre part parce que leurs frontières peuvent être floues (voir le concept d'écotone). Par ailleurs, un même biome peut être nommé de façon variable en fonction du continent sur lequel il se trouve. Par exemple, le biome « prairies tempérées » est localement connu sous les noms de steppe, pampa ou veld en fonction de sa localisation.

Critères de répartition

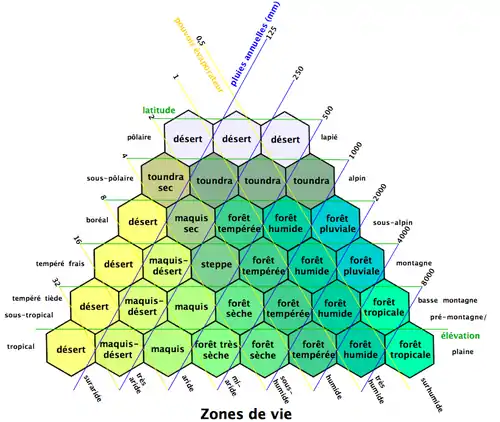

Il existe trois grands critères de répartition des biomes. Il y a d'abord les critères climatologiques qui sont les précipitations annuelles et la température, qui induit l'évapotranspiration). Ensuite, il y a des critères de latitude ; plus on s’écarte de l’équateur et plus il fait sec, une fois passées les tropiques, le climat devient à nouveau plus humide et plus froid, puis il se réassèche et continue d’être plus froid). Enfin, il y a des critères d’altitude ; plus on monte en altitude et plus il fait froid.

Caractéristiques du biome

Le biome est fondamentalement caractérisé par son climat, en particulier températures et précipitations. C'est d'ailleurs la répartition zonale des climats qui a conduit à mettre en évidence la zonation des sols à la fin du XIXe siècle, puis des biomes. D'autres paramètres physiques peuvent intervenir, comme une altitude particulière ou un sol périodiquement submergé par exemple. Ce sont donc les conditions abiotiques qui déterminent le type de biome. En effet, ces conditions sélectionnent des espèces adaptées : par exemple, dans les régions froides, il n'y aura que des espèces végétales adaptées à la rigueur du froid.

En effet, l'eau et les températures, dont la répartition à l'échelle du globe est largement conditionnée par la rotation de la Terre sur son axe, sont deux facteurs fondamentaux de détermination d'un climat. Ils présentent, à l'échelle globale et continentale, des variations selon la latitude. Cette distribution est par conséquent corrélée avec des bandes de végétation homogènes. Ces bandes latitudinales (observées en premier lieu par Dokoutchaiev, père de la pédologie russe), sont appelées zones (du grec zonê qui veut dire ceinture) et ont donné naissance au concept de zonalité, fondamental en géographie des milieux naturels. Ainsi par exemple, la biodiversité est croissante depuis les pôles jusqu'à l'équateur, que ce soit d'un point de vue animal ou végétal. La forêt équatoriale dense est le biome le plus riche et le plus divers.

Systèmes de classification

Le besoin d'un système de classification des biomes s'est fait sentir après la mise en place des systèmes de classification des climats fondés sur les seuls critères météorologiques comme la pluviométrie et l'ensoleillement. Les premières classifications bio-climatiques sont nées dans les années 1950 avec la classification de Holdridge. Les classifications écologiques des terres se sont précisées et diversifiées. Plusieurs pays vont se doter de leur propre système de classification. Toutes les classifications produites ne sont pas équivalentes, les critères pour les définir étant choisis pour répondre à des objectifs qui peuvent différer selon les États ou les organisations qui les choisissent. Ainsi les États-Unis ont mis en place des classifications comme le United States National Vegetation Classification Standard dans le cadre de la Commission de coopération environnementale qui vont permettre de définir des biomes. Les biomes définis sont alors répertoriés d'une façon précise, ce qui permet de définir une politique de protection précise. Les sites importants pour chaque biome ont alors été répertoriés dans des bases de données du type de la base européenne Corine Biotope, aujourd'hui remplacée par celle de l'European Union Nature Information System (EUNIS)[1]. Les biomes utilisés par l'Union européenne sont répertoriés par la Digital Map European Ecological Region (DMEER) ou par l'Environmental classification of Europ (ENC).

Le WWF propose un système indépendant valable pour la Terre entière.

Critères

La classification se fait en fonction de différents critères : le critère thermique, le critère pluviométrique avec lequel on ne dégage pas de zonalité, la diagonale sèche, l'effet orographique, les indices climatiques comme l'aridité et la continentalité qui permettent de délimiter des zones climatiques et la classification physionomique.

Biomes du WWF

Le WWF, propose une classification des biomes divisée en deux grands types, les biomes terrestres et les biomes aquatiques[2].

S'il existe des biomes aquatiques, ils répondent beaucoup moins aux critères de la zonalité en raison des vastes courants marins qui parcourent les océans à tous les niveaux de profondeur. Ils sont plus difficiles à définir dans l'espace, notamment pour ces milieux marins. Dans l'acception du biome tel que défini ci-dessus, l'étude des milieux aquatiques relèverait plutôt de l'océanographie[3], ou de la limnologie[4]. En effet, pour des questions d'échelle, un delta et un écosystème marin marqué par la présence de remontées d'eau des profondeurs (« upwellings ») semblent assez peu comparables, ou bien cela revient à assimiler biomes et milieux naturels à toutes les échelles, ce que ne font pas la biogéographie ou l'écologie. Les écologues distinguent quatre grands biomes terrestres : les forêts, les terres cultivées, les steppes et les déserts[5].

Biomes terrestres

- 01. Forêts décidues humides tropicales et subtropicales

- 02. Forêts décidues sèches tropicales et subtropicales

- 03. Forêts de conifères tropicales et subtropicales

- 04. forêts tempérées décidues et mixtes

- 05. Forêts de conifères tempérées

- 06. Taïga

- 07. Prairies, savanes et terres arbustives tropicales et subtropicales

- 08. Prairies, savanes et terres arbustives tempérées

- 09. Prairies et savanes inondées

- 10. Prairies et terres arbustives de montagne

- 11. Toundra

- 12. Forêts, terres boisées et broussailles méditerranéennes

- 13. Déserts et terres arbustives xériques

- 14. Mangroves

- Roche et glace, ou Zones terrestres abiotiques

- Arctiques et subarctiques

- Toundra (arctique, humide) - 37 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Taïga (subarctique, humide) ou forêt boréale de conifères - 28 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Tempérés

- Forêts de conifères tempérées (tempéré froid, humide) - 52 ou 53 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Forêts tempérées décidues et mixtes (tempéré, humide) - 84 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Prairies, savanes et terres arbustives tempérées (tempéré, semi-aride) - 45 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Forêts, terres boisées et broussailles méditerranéennes (tempéré chaud, humide) ou forêt sclérophylle - 39 à 50 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Tropicaux et subtropicaux

- Forêts de conifères tropicales et subtropicales - 17 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Forêts décidues humides tropicales et subtropicales ou forêts ombrophiles - 231 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Forêts décidues sèches tropicales et subtropicales ou forêts tropophiles - 59 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Prairies, savanes et terres arbustives tropicales et subtropicales (semi-aride) - 49 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Mangrove (tropical - inondé) - 50 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Prairies et savanes inondées (tropical) - 26 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Azonaux

- Déserts et terres arbustives xériques (aride) - 99 écorégions (voir la catégorie correspondante)

- Prairies et terres arbustives de montagne ou pelouses alpines (tempéré à tropical - haute altitude) - 50 écorégions (voir la catégorie correspondante)

Biomes aquatiques

- D'eau douce

- D'eau de mer

- Milieux polaires (dont la banquise)

- Plateaux continentaux et mers intérieures

- Remontées d'eau :

- Remontée d'eau tempérée ou « Upwelling » tempéré

- Remontée d'eau tropicale ou « Upwelling » tropical

- Récifs coralliens

- Milieux paraliques

- Forêts de kelp

Notes et références

Notes

Références

- http://biodiversite.wallonie.be/habitats/home.html

- Voir Major biomes of the world sur le site du WWF

- Étude des mers

- Étude des eaux douces

- Jean-Paul Deléage, Histoire de l'écologie. Une science de l'homme et de la nature, La Découverte, , p. 212.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- (en) Page WWF sur les biomes

- (en) Les 200 grandes écorégions

- (en) World Biomes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :