Pluie

La pluie est un phénomène naturel par lequel des gouttes d'eau tombent des nuages vers le sol. Il s'agit d'une des formes les plus communes de précipitations sur Terre. Son rôle est prépondérant dans le cycle de l'eau. Elle prend nombre de formes allant de la pluie légère au déluge, de l'averse à la pluie continue, de fines gouttelettes à de très grosses. Elle est parfois mêlée de neige, de grêlons ou verglaçante. Elle s'évapore parfois avant de toucher terre pour donner la virga. Ses gouttes sont transparentes ou parfois opaques, chargées de poussières. Les vastes « rideaux de pluies », causés par la rencontre ou l'approche d'un front froid et/ou d'un front chaud, sont des cas typiques de pluies bien prévisibles en météorologie et suivie par satellite ainsi qu'en animation cartographique en temps légèrement différé par les radars météorologiques[1].

.jpg.webp)

| Type |

|---|

| Composé de |

|---|

| Usage |

Énergie hydroélectrique, agriculture, alimentation en eau potable, construction (d), lessive |

|---|

La pluie est naturellement acide par l'effet de dissolution de dioxyde de carbone ou gaz carbonique acide : le potentiel hydrogène ou pH de l'eau de pluie recueillie dans les pluviomètres est de l'ordre de 5,7. Elle contient en conséquence de très faibles quantités d'acide carbonique, en particulier des ions bicarbonates et des ions hydronium. Il peut exister une grande quantité d'ions ou de composés différents, de grandes variétés d'origine y compris radioactives ou toxiques par polluants. Notons qu'en présence d'acide nitrique ou d'acide sulfurique, le pH des gouttes peut descendre exceptionnellement à 2,6. Il s'agit de pluies acides ou à potentiel acidifiant.

Histoire

Au IIIe siècle av. J.-C., dans son traité Sur le feu, Théophraste pense que c’est le choc des nuages contre les montagnes qui produit la pluie.

Formation

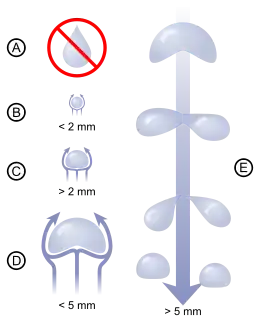

A) En réalité, les gouttes d'eau n'ont pas la forme 'classique'.

B) Les gouttes très petites sont presque sphériques.

C) Le dessous des gouttes plus grandes s'aplatit par la résistance de l'air, et donne l'apparence d'un petit pain de hamburger.

D) Les grandes gouttes ont beaucoup de résistance à l'air, ce qui les rend instables.

E) Les gouttes très grandes sont divisées par la résistance de l'air.

Les nuages chargés d'eau représentent la phase aérienne de la condensation en micro-gouttelettes d'eau (d'une taille de l'ordre du micromètre jusqu'à 30 μm) de la vapeur d'eau de l'air de préférence chaud et humide sur des noyaux de condensation. L'eau qui forme ces nuages provient de l'évaporation de l'humidité qui existe dans la nature et plus particulièrement des grandes étendues d'eau (lacs, mers, etc.). Cette vapeur d'eau se mélange à la masse d'air. Lorsque l'air s'élève à cause des mouvements de l'atmosphère, il se refroidit par détente. La vapeur d'eau contenue dans l'air se condense autour de noyaux de condensation (poussières, pollens et aérosols) lorsqu'une légère sursaturation est atteinte. Ces gouttelettes donnent des nuages[2]. C'est le grossissement de ces gouttelettes qui donnera la pluie.

On parle de pluie chaude quand les gouttes de pluie se sont entièrement formées dans un nuage au-dessus du point de congélation et de pluie froide quand elles sont le résultat de la fonte de flocons de neige quand l'air passe au-dessus de zéro degré Celsius en altitude. Mais il existe des phénomènes de surfusion hors équilibre thermodynamique, qui expliquent des températures de congélation réelle de gouttelettes avoisinant −20 °C.

Dans un nuage chaud (à température positive du type stratus ou stratocumulus), les gouttes d'eau grossissent par l'effet de courbure (grossissement des grosses gouttes au détriment des plus petites dont le rayon inférieur est associé à leur surface à une tension de vapeur saturante supérieure) et la collection (phénomène de coalescence par collision avec d'autres gouttelettes)[3] - [4]. La pluie se forme à partir du moment où l'accrétion des gouttelettes avoisine ou dépasse la taille de 50 μm[5]. L'accrétion amorcée par association collante se poursuit inéluctablement. La taille des gouttelettes peut alors facilement atteindre le dixième de millimètre, voire de manière catastrophique 4 à 5 mm dans les grosses pluies d'orage. Il existe aussi toutefois des « pluies sans nuages », telles que le serein des milieux maritimes et tropicaux.

La pluie est polydisperse : la taille des gouttes varie du dixième de millimètres à quelques millimètres (en moyenne 1 à 2 mm). Aucune goutte ne dépasse 3 mm, au-delà elles se pulvérisent[6]. Néanmoins, certaines gouttes peuvent dépasser cette taille par condensation sur de grandes particules de fumée ou par des collisions entre les gouttes de régions proches d'un nuage à très forte saturation. Le record atteint (10 mm) a été enregistré au-dessus du Brésil et dans les Îles Marshall en 2004[7]. Quand elles sont trop lourdes (environ 0,5 mm de diamètre) pour être soutenues par le courant ascendant, elles tombent, formant ainsi une pluie.

Dans un nuage froid (température négative), les gouttelettes peuvent rencontrer un noyau de congélation et se transformer en cristaux de glace. Le grossissement des gouttelettes d'eau surfondues s'explique par leur condensation et celui des cristaux de glace s'explique par l'effet Bergeron (cannibalisation des gouttes surfondues les entourant)[8]. Ils finissent eux aussi par tomber en capturant des flocons plus petits pour augmenter leur diamètre par l'effet de coalescence (agglomération des cristaux entre eux et d'accrétion d'eau surfondue). Lorsqu'ils passent dans de l'air au-dessus du point de congélation, les flocons fondent et continuent leur croissance comme les gouttes des nuages chauds. Des variations de température sur le parcours de la pluie peuvent occasionner d'autres formes de précipitations : pluie verglaçante, grêle ou grésil. Lorsque l'agglomération des gouttes et des cristaux atteint une taille critique, leur poids n'est plus compensé par les forces d'agitation (notamment les forces ascensionnelles) dans le nuage, ce qui enclenche les précipitations[9].

Rehaussement ou dissipation

Les forêts tropicales humides évapotranspirent plusieurs mm d'eau par jour, ce qui rehausse l'humidité relative qui peut être supérieure à 90 % en fin de journée et être à l'origine des orages du soir bien connus des voyageurs[10].

La fréquence des pluies, apportées par le passage d'air humide maritime, est souvent accrue quasi-exponentiellement par l'obstacle d'un simple relief terrestre, comme de simples collines à des monts plus élevés qui, eux, sont déjà susceptibles d'épuiser toute l'humidité des nuages ou brouillards bas. Ainsi, les mesures pluviométriques montrent qu'à moins de 90 km de Bergen, ville très arrosée qui reçoit plus de 2 mètres annuellement, de profondes vallées ont de vastes versants pierreux ou sableux, secs et arides, car elles sont dans l'ombre pluviométrique des montagnes. Malgré les abondantes réserves des formations glaciaires tout près, elles ne reçoivent quasiment pas de pluie.

Les pluies d'orage, aléatoires dans le temps et l'espace, restent souvent très localisées. Selon l’humidité relative de l'air rencontré sous le nuage, la goutte de pluie peut aussi s'évaporer et seulement une partie atteint le sol. Quand l'air est très sec, la pluie se vaporise entièrement avant d'atteindre le sol et donne le phénomène nommé virga. Cela se produit souvent dans les déserts chauds et secs mais également partout où la pluie provient de nuages de faible extension verticale.

Pluie artificielle

Il est possible de créer des pluies artificielles par nucléation des gouttes d'eau à l'aide d’un produit chimique d’ensemencement dispersé à hauteur des nuages par avion ou fusée. Dans les pays industriels ou développés, le régime hebdomadaire des pluies est modifié par la pollution (qui est moindre le week-end), notamment lorsque l'air est riche en aérosols soufrés qui contribuent à nucléer les gouttes d'eau. Les modifications climatiques globales perturbent aussi probablement le régime mondial des pluies mais d'une manière qui n'est pas encore clairement comprise en raison de la grande complexité des phénomènes météorologiques.

Sécheresse

Une sécheresse est la conséquence directe d'un manque de pluie à un endroit sur une période. La pluie est indispensable à la fertilité des sols et à la recharge en eau des nappes phréatiques. Un déficit pluviométrique majeur peut engendrer des problèmes d’approvisionnement en eau des sols et des populations pouvant provoquer des restrictions voire des coupures. Le manque de pluie engendre sur l'environnement un assèchement des sols, de la végétation, des incendies et une mortalité des animaux. Les pays situés dans la latitudes des chevaux (Méditerranée, Sahel, désert de Sonora, etc.) sont les plus exposés à la sécheresse chaque année car il s'agit d'une zone d'anticyclones semi-permanents qui inhibent les précipitations.

Mesures quantitatives

La mesure de la pluie, appelée pluviométrie, se fait avec un simple appareil nommé le pluviomètre. Cette mesure correspond à la hauteur d'eau recueillie sur une surface plane. Elle s'exprime en millimètres, et parfois en litres par mètre carré (1 litre/m2 = 1 mm). On sépare l'intensité de la pluie en pluie faible (trace à 2 mm/h), modérée (2 mm/h à 7,6 mm/h) et forte (plus de 7,6 mm/h)[11]. En station météorologique, cette mesure est faite quotidiennement, à chaque heure ou instantanément selon le programme de la station. Lors d'une pluie, ce taux n'est pas nécessairement uniforme et peut varier instantanément[12].

La mesure par pluviomètre est ponctuelle et ne donne que de l'information à une faible distance de la station. Pour connaître les quantités de pluie qui tombent sur une région ou un bassin hydrologique, la mesure par radar météorologique est utilisée. Le faisceau radar est retourné en partie par les gouttes d'eau et en calibrant ce retour, il est possible d'estimer les quantités de précipitations qui tombent sur la région de couverture de l'appareil. Ces données sont sujettes à différents artefacts qui une fois enlevés peuvent donner une bonne estimation jusqu'à environ 150 km du radar.

Les pluies se caractérisent aussi par leur durée et leur fréquence tout au long de l'année. Ces données sont notamment utilisées afin de dimensionner les réseaux d'assainissement des villes. Pour comparer la pluviosité de régions géographiques différentes, on utilise un cumul annuel de la quantité de pluie. On l'exprime alors en millimètres par an (par exemple, environ 2 500 mm/an en forêt tropicale humide, moins de 200 mm/an dans une zone désertique et le phénomène de la mousson amène de lourdes précipitations qui peuvent engendrer une moyenne annuelle avoisinant les 10 000 mm, concentrés sur quelques mois[13]).

Qualité et composition des pluies

.jpg.webp)

Comme les autres hydrométéores (rosée, brume, givre, condensations), l'eau de pluie est initialement réputée pure et légèrement acide mais des mesures et analyses chimiques faites principalement pour les composés azotés dès la fin du XIXe siècle, dont en zone tropicale[14] et le début des années 1900[15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20], et surtout à partir des années 1950 pour d'autres bons traceurs d'activités humaines tels que le soufre, le chlore ou l'iode[21] montrent qu'en se formant et en tombant, la pluie se charge de différents éléments minéraux et polluants (solubilisés, inclus dans les gouttelettes ou collés à leur surface) qui la rendent moins pure et parfois non potable, voire très polluée (pluies acides).

En particulier, le début d'une averse est souvent chargé en polluants (lessivage des particules et gaz solubles présents dans l'air traversé par la pluie, s'ajoutant aux molécules déjà éventuellement solubilisées dans les nuages). Très localement certaines conditions peuvent même induire un phénomène dit « pluie de mercure ». Les petites pluies suivant une période non-pluvieuses sont également souvent beaucoup plus concentrées en oligoéléments, nitrates[22], soufre et autres polluants que les fortes pluies (autrement dit par litre d'eau, les contaminants sont bien plus dilués, mais la quantité totale d'apport au sol est aussi un élément important).

Polluants

Les pluies issues de masses d'air venant de contextes agricole, urbain, industriel, ou sous le vent d'incendies de forêt, peuvent aussi être significativement contaminées par des bactéries, virus et spores fongiques pathogènes « aérosolisés »[23], plus ou moins selon les conditions météorologiques. Ces biocontaminants, comme divers aérosols minéraux (soufrés notamment) semblent pouvoir jouer le rôle de noyaux de condensation[24] accélérant la formation de gouttes de pluie. Les micro-organismes aérosolisés qui n'ont pas été tués par les UV solaires ou la déshydratation peuvent être déposés à distance. C'est pourquoi les eaux pluviales ne devraient pas être consommées sans avoir fait l'objet de traitement visant à en éliminer les métaux et pesticides, et les pathogènes[25]. Selon une étude faite à Singapour (2009-2010), les tenues élevées en bactéries (au moins l'une des 3 bactéries suivantes : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae étaient dans ce cas trouvée dans 50% des échantillons) étaient fortement corrélées à un indice PSI (Indice standard de polluants[25]) élevé[26].

De nombreuses études ont montré que les brumes[27] ou pluies pouvaient contenir des quantités significatives de pesticides[28] - [29]. En France, une première étude de l'Institut Pasteur[30] - [31] - [32] s'est basée sur un recueil automatique et l'analyse de toutes les pluies tombées durant deux ans (fin juin 1999 à novembre 2001) sur cinq sites (littoral, ville dense, urbain moyen, et zone rurale) en Région Nord-Pas-de-Calais. Sur environ 80 molécules recherchées, plus d’une trentaine ont été trouvées, dont Atrazine, isoproturon et diuron surtout, mais pour des raisons de coûts, le glyphosate et le lindane n'ont par exemple pas été recherchés. De mai à mi-juillet, toutes les pluies contenaient de faibles quantités de pesticides, surtout en zone agricole, mais aussi, à moindre dose sur le littoral ou au centre de Lille où le Diuron était très présent, alors que peu utilisé par l’agriculture (il pourrait provenir des peintures et produits de traitement des toitures (anti-mousse, anti-lichens). Environ la moitié des pluies présentaient des traces des 80 pesticides recherchés, et près de 10 % en contenaient des taux supérieurs à un microgramme /litre. Il n'existe pas de normes de référence pour les eaux de pluies. Si l'on se réfère aux normes « eau potable », 70 % des échantillons de pluies étaient sous le seuil des concentrations maximales admissibles. Cependant, ponctuellement et durant une période réduite des échantillons présentant des valeurs jusqu’à seize fois supérieures à cette référence ont été mesurés ; c'est-à-dire que localement et quelques jours par an, les taux de pesticides semblaient assez élevés dans la pluie pour avoir un effet écotoxique direct[33]. Seules les molécules solubles dans l’eau ont été recherchées, mais les pluies pourraient en contenir d'autres, adsorbées sur des poussières ou particules fines.

La pluie peut aussi contenir des eutrophisants (azote très soluble dans l'eau sous forme de nitrates ; d'origine agricole notamment, mais également industrielle, ou indirectement à partir de l'oxydation par l'Ozone troposphérique des NO2 émis par le diesel automobile et d'autres processus de combustion). Une forte corrélation entre les teneurs en nitrates et SO4 et NO3 a été notée dans les Vosges[34].

En lessivant l'air, les pluies contribuent à la pureté naturelle de l'atmosphère, mais peuvent contaminer les eaux de surface où s'abreuvent de nombreux animaux[35]. Localement, ou dans certaines circonstances (après une tempête de sable), les poussières collectées par la pluie (ou la neige) peuvent être assez abondantes pour la teinter, ou la transformer en pluie de boue. Les particules riches en oxyde de fer ont pu donner naissance aux légendes de pluies de sang et des pluies de sable venant du Sahara.

France

En France métropolitaine, la qualité des pluies évolue[36]. Elle est notamment suivie par le dispositif MERA[37]. Dans les années 1990, le pH des pluies était encore nettement acide, variant de 4,7 à 5,5 selon les stations, avec des valeurs plus acides les cinq dernières années de 1995 à 2000[38]. La déposition d'ions H+, variait de 5 à 25 mg/m²/an, plus élevée dans l'est et le nord de la France et en légère augmentation vers la fin de cette décennie d'observations[38]. Les taux nitrates dissous dans la pluie sont restés stables (moyenne de 0,2 à 0,3 mg de nitrate par litre de pluie, avec cependant des teneurs beaucoup plus élevées dans le nord du pays (dépôt de 10-400 mg d'Azote/m²/an)[38]. Les taux d'ammonium ont diminué (tombant à 0,3 à 0,7 mgN/L, mais avec des valeurs plus élevées dans le nord). Avec les fiouls dé-soufrés et le recul du charbon, les sulfates ont diminué, chutant à 0,6 à 0,4 mg de soufre par litre en moyenne[38].

Des études antérieures avaient montré en Bretagne que les nuages (et secondairement les pluies) se chargent de pesticides au fur et à mesure de leur déplacement d'ouest en est, avec des taux d'atrazine et d'alachlore (les deux principaux pesticides du maïs à l'époque de l'étude) qui pouvaient « atteindre 10, 20, voire plus de 200 fois les normes tolérées pour l'eau potable »[39]. Les pluies peuvent aussi contenir des métaux et des radionucléides, notamment suivis en Europe via le réseau BRAMM (bioindication par les bryophytes)[40].

Le réseau RENECOFOR (REseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers) apporte des données complémentaires pour les pluies en forêts. Quand l'analyse n'est pas faite rapidement et in situ, des protocoles spéciaux doivent être mis en place pour l'échantillonnage, le stockage et le transport[41]. La contamination peut persister longtemps après l'interdiction d'un produit, ainsi « dans la ville d'Hanovre en Allemagne, des concentrations de terbuthylazine et de son métabolite ont atteint 0,4 et 0,5 ug/l soit cinq fois la norme pour l'eau potable alors que le produit était interdit depuis cinq ans. »[39].

Effets pluvio-générateurs sur certains sols et substrats

Chaque pluie contribue à nettoyer l’air d’une partie des particules et polluants qu’il contient, mais dans certains environnements (sol agricole dévégétalisé ou labouré, sol poussiéreux, sol urbain pollué, sur sol industriel ou eau d’épuration polluée, etc.), l’explosion des gouttes d’eau sur le sol est à l’origine d’un nouvel aérosol constitué de micro et nanoparticules organiques, minérales, incluant des spores fongiques, des bactéries et des restes de plantes et d'animaux morts[42]. Ce phénomène fut photographié et étudié dès 1955 par A. H. Woodcock qui a clairement montré qu’il pouvait contribuer à la pollution de l’air quand il pleut, par exemple, sur certains déchets industriels ou boues d'épuration[43].

D’autres auteurs (tel Blanchard en 1989) ont ensuite expliqué comment ces aérosols se formaient également en mer[44]. En 2015, il a été démontré que cette « brume induite » par la pluie peut repolluer ou polluer l’air, mais qu’elle peut aussi générer de nouvelles pluies (en ensemençant les nuages). Une partie des micro-aérosols formés après l’éclatement des bulles d’air créées par la chute de gouttes de pluies dans de l’eau non-pure se déshydrate et se diffuse dans l’atmosphère sous forme de « nanosphères » (de 0,5 µm de diamètre). Ces sphères sont essentiellement composées de carbone, d’oxygène et d’azote. Leur mécanisme de formation a été d’abord étudié en laboratoire, en filmant à fort grossissement et grande vitesse une pluie artificielle[45], puis le phénomène a été étudié par des chercheurs américains en plein air grâce à la microscopie à haute résolution appliquée à l’étude de particules en suspension dans l'air recueillie en 2014 dans les masses d’air circulant au-dessus des grandes plaines agricoles de l'Oklahoma[42]. Un à deux tiers des particules aéro-transportées étaient des nanoparticules issues des sols agricoles. Une partie des pesticides et nitrates trouvés dans l’air et ensuite transportées par les vents ou rabattues au sol par de nouvelles pluies pourraient venir de ce processus[42].

Quand la pluie commence à produire des flaques d’eau ou un film d'eau sur le sol, cette eau dissout une partie de la matière organique ou des molécules du substrat ou de molécules adsorbées sur ce substrat. Les impacts des nouvelles gouttes de pluie créent des éclaboussures et de petites bulles d'air qui remontent vers le haut et éclatent en arrivant à la surface du film d’eau ou des flaques[42]. L'éclatement de chacune de ces bulles projette dans l’air des nano-gouttelettes qui formeront une très fine brume enrichie en matière organique[42]. Cette brume se déshydrate ensuite en formant les minuscules billes sphériques solides observables au microscope. Selon cette étude une pluie légère ou modérée semble plus efficace pour produire cet aérosol que celle constituée de grosses gouttes, car produisant plus de bulles d’air[42]. Les auteurs ont dressé le même constat dans l’air au-dessus d’une surface de terre végétale arrosée par un tuyau d'arrosage. Ils en déduisent qu’« Il est probable que l'irrigation des terres cultivées contribue à libérer dans l’air plus de particules organiques du sol, et potentiellement accroître les précipitations dans les régions irriguées »[42]. L’analyse de données météorologiques provenant du sud de l'Australie avait déjà montré que des pluies sur des terres agricoles, augmentaient la probabilité de nouvelles précipitations après un orage, suggérant que parfois « la pluie peut engendrer plus de pluie »)[42]. La prise en compte de cette interaction devrait améliorer les modélisations météorologiques mais aussi celles qui concernent la pollution de l'air, le cycle biogéochimique de certains éléments et celles qui concernent le changement climatique[42].

Pluie fossile

Certaines roches sédimentaires sont « imprimées » d'impacts de gouttes de pluie. On parle de traces fossiles de pluie. Pour qu'une couche sédimentaire garde de telles traces, il faut un timing particulier : une fin de pluie sur un sol déjà engorgé, puis une période sèche, avant que la sédimentation ne reprenne.

Les traces de gouttes de pluie fossilisées peuvent aider les scientifiques à déterminer la pression atmosphérique de l'époque de l'événement[46]. Toutefois, d'autres phénomènes peuvent expliquer ces formations.

Odeur de la pluie

Quand la pluie tombe sur un sol sec et poussiéreux, elle suscite une odeur particulière dont l'origine est longtemps restée mal comprise. Dans les milieux naturels, cette odeur serait celle du petrichor (néologisme forgé par Bear et Thomas, géologues australiens, en 1964 dans un article paru dans la revue Nature (petra signifiant pierre et ichor sang/fluide)). Le mot géosmine est ensuite plutôt utilisé pour décrire l'odeur émanant du sol naturel après une pluie. L'odorat humain y est très sensible (la géosmine est perçue dans l'air dès qu'elle atteint un taux de 5 ppb) et c'est une odeur jugée plutôt agréable. En ville et sur les enrobés goudronnés, la pluie prend une odeur particulière. Une autre composante de l'odeur de la pluie, en cas d'orage, est l'ozone qui est produite par les éclairs[47].

Plus récemment, des scientifiques du MIT ont filmé les gouttes d'eau s'écrasant au sol avec des caméras à très hautes vitesse et résolution. En éclatant au sol, la plupart des gouttes emprisonnent sous elles de minuscules bulles d'air qui participent à un phénomène de nébulisation en remontant dans la goutte d'eau et en éclatant à sa surface, formant un aérosols que notre système olfactif identifie comme l’odeur de la pluie. Plusieurs paramètres jouent sur l'intensité de cette odeur : la taille et la vitesse de la goutte, la porosité et la nature du sol. L'étude a porté sur 28 types de surfaces différentes (12 substrats artificiels et 16 types de sol). La quantité d'aérosol était maximale sur les substrats légèrement poreux (argile ou terre battue par exemple) et avec une pluie faible à modérée[48].

En filmant des gouttes d'eau s'écrasant sur des surfaces couvertes d'une encre fluorescente, on observe qu'une partie de ce film coloré passe dans l'aérosol. Ceci laisse penser que divers spores, virus, bactéries peuvent aussi passer du sol à la colonne d'air lors des pluies, une information intéressante pour l'écoépidémiologie[48].

Culture

.jpg.webp)

L'attitude des populations vis-à-vis de la pluie diffère selon les régions du monde, mais aussi selon les milieux d'activités socio-professionnels et surtout les modes et temps d'activités ou de loisirs.

Dans les régions tempérées, comme l'Europe urbaine de l'époque contemporaine, la pluie a pris plutôt une connotation triste et négative — « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville », écrivait Paul Verlaine — alors que le soleil est synonyme de joie. Le monde paysan d'Europe occidentale, divisé en cultures spécifiques caractéristiques d'héritages lointains, semble autrefois étranger à ce jugement. Il a gardé tacitement des rituels de valorisation de la canicule ou d'ensoleillements forts, supposés momentanément nécessaires pour la croissance et la maturation des plantes, pour diverses tâches agro-pastorales comme la fenaison, la construction des édifices. La pluie banale, phénomène nullement divinisé mais parfois repoussé en nom collectif à une date limite, pour ne pas devenir gênante ou porter malheur pendant ces heures ou périodes réservées, peut alors reprendre comme bon lui semble.

En marge de cette vision moderne dominante, potentiellement négative de la pluie si elle est jugée par trop abondante ou intempestive, il ne faut pas oublier qu'elle reste aussi communément associée à des valeurs positives : apaisement, fertilité de la végétation et du monde animal et humain, refroidissement de l'air après une vraie canicule, propreté, nettoyage des poussières et pollutions urbaines, réserve d'énergie pour les flux d'eau. Les valeurs esthétiques des artistes modernes s'affrontent parfois ouvertement au cliché de la pluie maussade.

L'expression Mariage pluvieux, mariage heureux, proverbe populaire, figure peu dans la littérature. C'est une consolation pour ceux qui se marient sous la pluie. Nous y avons deux métaphores:

- La plus utilisée est celle de "Mariage plus vieux, mariage heureux". En effet, les mariages de personnes trop jeunes seraient moins heureux que ceux de personnes plus mures, et cela est confirmé par les statistiques de l'INSEE.

- La seconde métaphore "Mariage pluvieux mariage heureux, venteux malheureux" concerne la nuit de noce: une nuit de noce mouillée est plus féconde qu'une nuit de noce asséchée. C'est pour cette dernière version que penche le cœur de l'académie française.

Mais l'expression se transmettant oralement, les deux métaphores sont valables[49].

Dans les régions sèches, comme certaines parties de l'Afrique, de l'Inde, du Moyen-Orient, la pluie est considérée comme une bénédiction et reçue avec euphorie. Elle a un rôle économique fondamental, là où les cours d'eau sont rares et la distribution de l'eau potable et l'irrigation sont conditionnées par les précipitations.

De nombreuses cultures ont développé des moyens de se protéger de la pluie (imperméables, parapluies), et élaboré des systèmes de canalisation et d'évacuation (gouttières, égouts). Là où elle est abondante, soit par sa fréquence, soit par sa violence (mousson), les gens préfèrent instinctivement se mettre à l'abri.

L'eau de pluie bénéficie naturellement à l'agriculture et donc aux populations qui en dépendent. Elle peut être stockée pour faire face à des périodes sèches. Son acidité et la présence de poussières la rendent fréquemment impropre à la consommation, et nécessitent des traitements bien qu'elle soit consommée telle quelle depuis toujours dans bien des endroits du monde y compris en France il y a peu.

L'urbanisation doit prendre en compte une gestion de la pluie. Les sols rendus étanches dans les villes nécessitent le développement de réseaux d'évacuation et d'assainissement. En changeant la proportion entre l'eau de ruissellement et l'eau absorbée par le sol, le risque d'inondations est augmenté si les infrastructures sont sous-dimensionnées. Ces évacuations directement dans les cours d'eau contribuent grandement aux phénomènes destructeurs des crues.

La Place de l'Europe, temps de pluie, Gustave Caillebotte.

La Place de l'Europe, temps de pluie, Gustave Caillebotte.

Forte pluie sur un bois de pins (estampe d'Hiroshige).

Forte pluie sur un bois de pins (estampe d'Hiroshige). Berger sous la pluie (Pissaro).

Berger sous la pluie (Pissaro).

Records de pluie

| Durée | Localité | Date | Hauteur (mm) |

|---|---|---|---|

| 1 minute | Unionville, États-Unis (selon OMM[50]) Barot, Guadeloupe (selon Météo-France[53]) |

31,2 38 | |

| 30 minutes | Sikeshugou, Hebei, Chine[52] | 280 | |

| 1 heure | Holt, Missouri, États-Unis[50] | 305 en 42 minutes | |

| 2 heures | Yujiawanzi, Chine[52] | 19/07/1975 | 489 |

| 4,5 heures | Smethport, Pennsylvanie[52] | 18/07/1942 | 782 |

| 12 heures | Foc-foc, La Réunion[50] | le 08/01/1966 (cyclone denise) | 1 144 |

| 24 heures | Foc-foc, La Réunion[50] | du 07 au 08/01/1966 (cyclone denise) | 1 825 |

| 48 heures | Cherrapunji, Inde[50] | du 15 au 16/06/1995 | 2 493 |

| 3 jours | Commerson, La Réunion[52] | du 24 au 26/02/2007 Cyclone Gamède | 3 929 |

| 4 jours | Commerson, La Réunion[52] | du 24 au 27/02/2007 Cyclone Gamède | 4 869 |

| 8 jours | Commerson, La Réunion[52] | du 20 au 27/02/2007 Cyclone Gamède | 5 510 |

| 10 jours | Commerson, La Réunion[51] | du 18 au 27/01/1980 Cyclone Hyacinthe | 5 678 |

| 15 jours | Commerson, La Réunion[51] | du 14 au 28/01/1980 Cyclone Hyacinthe | 6 083 |

| 1 mois | Cherrapunji, Inde[50] | 9 296,4 | |

| 1 an | Cherrapunji, Inde[50] | à | 26 466,8 |

| 2 ans | Cherrapunji, Inde[50] | 1860 et 1861 | 40 768 |

| moyenne annuelle | Mawsynram, Inde[50] | moyenne annuelle | 11 872 |

Pluie extraterrestre

Différentes revues scientifiques ont annoncé des conjectures de précipitation liquide sur d’autres astres. Par analogie, elles sont appelées pluies :

- Sur Vénus, il pleuvrait de l’acide sulfurique[54].

- Sur Titan, il pleuvrait du méthane[55].

- Sur WASP-76 b, il pleuvrait du fer sur la zone entre les faces jour et nuit[56] - [57] - [58].

En 2021, une étude indique comment calculer la forme et la vitesse de chute des gouttes de pluie, ainsi que la vitesse à laquelle elles s'évaporent ; elle conclut que, dans un large éventail de conditions planétaires, seules des gouttes de pluie dans une plage de taille relativement étroite peuvent atteindre la surface à partir des nuages[59].

Par extension on appelle aussi pluie toute chute de corps :

Autres usages du terme

Dans le langage imagé, la pluie peut désigner une précipitation abondante d'objets, voire cette abondance elle-même, comme dans le cas d'une pluie d'or. La pluie d'or est aussi l'apparence que Zeus a adoptée pour séduire Danaé.

Dans de nombreuses régions, la pluie est un phénomène météorologique d'une grande banalité. Ce caractère commun de la pluie se retrouve dans certaines expressions comme ne pas être né de la dernière pluie.

Références

- « Animation radar », Météo France (consulté le ).

- (fr) « Condensation », Glossaire de la météo, Météo-France (consulté le ).

- « Coalescence », Glossaire de la météo, Météo-France (consulté le ).

- « Comment se forment les précipitations ? », sur meteofrance.fr (consulté le ).

- Irving Langmuir est le premier physico-chimiste à proposer un modèle de captation par impact des micro-gouttelettes en amorce de chute, comme un processus de capture en chaîne. Le phénomène est similaire lors des brassages dans les courants de convexion ou de turbulence, surtout si le milieu momentanément traversé devient plus dense en noyaux de condensation.

- David Quéré, Qu'est ce qu'une goutte d'eau ?, Éd Le Pommier, 2003.

- (en) Paul Rincon, « Monster raindrops delight experts », British Broadcasting Company, (lire en ligne).

- « Effet Bergeron », Glossaire de la météo, Météo-France (consulté le ).

- Joël Van Baelen, « Pluie, neige, grêle... entre le ciel et la terre », Pour la science, no 78, , p. 70-71.

- Marc-André Selosse, L'origine du monde. Une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent, Actes Sud Nature, , p. 61

- Organisation météorologique mondiale, « Pluie forte », sur www.eumetcal.org, Eumetcal (version du 3 mars 2016 sur Internet Archive).

- (en) R. Monjo, « Measure of rainfall time structure using the dimensionless n-index », Climate Research, vol. 67, , p. 71-86 (DOI 10.3354/cr01359, lire en ligne [PDF]).

- « Mousson : La mousson d'été en Inde », Glossaire météorologique, Météo-France (consulté le )

- Muntz A & Marcanov (1889) Sur la proportion de nitrates contenus dans les pluies des regions tropicales. Ibid., 108, 1062-1064.

- Muntz & Lainé E (1911) Les nitrates dans l’atmosphère des régions australes. Ibid., 152, 166-169.

- Ingleh (1905) Amounts of nitrogen as ammonia and nitrates in rainwater collected at Pretoria. Transvaal Agr. Journ.. 4, 104-105.

- Danielh A, Elwellh M & Parkerh Y.(1938) Nitrate nitrogen content of rain and runoff water from plots under different cropping systems on soils classified as Vernon fine sandy loam. Proc. Soil Sci. Amer., 3, 230-233.

- Narayanaswarmi (1939), Measurements of the chloride, nitrate and nitrite present in the water of monsoon rains of Bombay. Proc. Indian Acad. Sci., 9A, 518-525

- Das A.K, Sen G.C, & Pal C.K (1933), The composition of the rain water of Sylhet. Indian J. Agr. Sci., 3. 353-359.87

- Johnson (1925) Analysis of rainfall from a protected gauge for sulfur, nitrate nitrogen and ammonia. Ibid., 17. 589-591.

- (en) Erik Eriksson, « Composition of Atmospheric Precipitation : II. Sulfur, chloride, iodine compounds. Bibliography », Tellus, Wiley, vol. 4, no 3, , p. 280-303 (ISSN 2153-3490, DOI 10.1111/j.2153-3490.1952.tb01014.x, lire en ligne [PDF])

- Braadlieo (1930), Inneholdet av ammoniak og nitratkvelstoff i nedboren ved Trondhjem. Kgl. Norske Vids. Selskaps Forlrandl., 3, no. 20.

- Kaushik R, Balasubramanian R (2012). Assessment of bacterial pathogens in fresh rainwater and airborne particulate matter using Real-Time PCR. Atmosph Environ ;46:131-9

- Nocker A, Sossa-Fernandez P, Burr MD, et al (2007). Use of propidium monoazide for live/dead distinction in microbial ecology. Appl Environ Microbiol ;73:5111-7.

- Heyworth JS, Glonek G, Maynard EJ, et al (2006). Consumption of untreated tank rainwater and gastroenteritis among young children in South Australia. Int J Epidemiol ;35:1051-8.

- Mohamed Amine BOUKERB & Benoit COURNOYER (2012) Exposition aux bactéries pathogènes : cas de la pluie et du sable de plage ANSES 01/07/2012

- Schomburg C.J, Glotfelty D.E & Seiber J.N, (1991) Pesticide occurrence and distribution in fog collected near Monterey California, Environ. Sci. Technol., 25, 1, 155-160

- Sanusi A., Millet M., Mirabel P., Wortham H., 1999, Gas-particle partioning of pesticides in atmospheric samples, Atmospheric Environment, 33, 4941-4951

- Schewchuk S. R., 1982, A study of the atmosphere as a dynamic pathway for the accumulation of crop applied pesticides. SRC Technical Report. Saskatoon, Saskatchewan, Saskatchewan Research Council

- Étude (PDF) Produits phytosanitaires dans les eaux de pluie de la Région Nord – Pas-de-Calais, Institut Pasteur

- Diren Nord Pas de Calais, Dossier de presse "Présence de produits Pesticides (dont phytosanitaires) dans l’eau de pluie" ; Communication de l'État et du Conseil Régional avec la contribution de l’Institut Pasteur de Lille, responsable scientifique de l’étude, et de l’Agence de l’Eau

- Info pesticide, http://uipp-portail.eclosion-cms.net/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-phytopharmaceutiques-la-sante-et-l-environnement/Des-pesticides-dans-la-pluie-l-Institut-Pasteur-de-Lille-confirme "Des pesticides dans la pluie : l'Institut Pasteur de Lille confirme"], revue de presse, [11/12/2002]

- Exemple : Une étude française sur les pesticides dans l'eau de pluie

- Gilles Nourrisson, Martine Tabeaud, Étienne Dambrine, Christina Aschan (1993), Approche géographique de la composition chimique des précipitations vosgiennes ; Annales de Géographie, Vol 102 (voir p. 376-377 de l'article, o page 11 et 12/21 de la version PDF)

- Thurman E. M., Goolsby D. A., Meyer M. T. et Kolpin D. W., 1991, Herbicides in surface waters of the midwestern United States. The effect of spring flush, Environmental Science and Technology, 25, 1794-1796

- P. Sicard, P. Coddeville, S. Sauvage, J.-C. Galloo, Trends in chemical composition of wet-only precipitation at rural French monitoring stations over the 1990-2003 period Water Air and Soil Pollution, Vol 7, no 1-3, p. 49-58, March 2007

- Dispositif de MEsure des Retombées Atmosphériques humides ; géré par l’école des Mines de Douai et financé et coordonné par l'ADEME. Base de données accessible gratuitement, sur demande et pour usages non commerciaux via www.atmonet.org

- ADEME/OPAL, Dispositifs de surveillance MERA/EMEP ; Composition des précipitations 1990-2000 (MERA/EMEP), consulté 2012-06-17

- Rapport de l'OPECST no 2152 (2002-2003) de M. Gérard MIQUEL, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scient. tech., déposé le 18 mars 2003 (voir Annexe 5 sur les pesticides dans les pluies)

- Leblond, S ; Laffray, X ; Galsomiès, l ; Gombert-Courvoisier, S (2011), Le dispositif BRAMM : un outil de biosurveillance de la qualité de l'air ; Journal/revue Pollution Atmosphérique Climat, Santé, Société ; Hors série "Biosurveillance de la pollution atmosphérique" ; p. 49-53

- E.Tison, S.Sauvage, P.Coddeville, Mise au point d'un système de prélèvement pour l'échantillonnage des espèces soufrées, nitrées et ammoniaquées par filterpack, Rapport final relatif au contrat n° 0662C0095, février 2008

- Kate Ravilious (2016) [Rain spawns more rain when it falls on ploughed land] ; Daily news Journal reference: Nature Geoscience, 2 May 2016 ; DOI: 10.1038/ngeo2705

- Woodcock A.H. (1955) « Bursting Bubbles and Air Pollution » Sewage and Industrial Wastes Vol. 27, No. 10 (Oct., 1955), pp. 1189-1192 Published by: Water Environment Federation ; URL stable: https://www.jstor.org/stable/25032898 ; 4pp

- (en) Duncan C. Blanchard, « The size and height to which jet drops are ejected from bursting bubbles in seawater », Journal of Geophysical Research, vol. 94, no C8, , p. 10999-11002 (ISSN 0148-0227, e-ISSN 2169-9291, OCLC 4664463541, DOI 10.1029/JC094iC08p10999, S2CID 128835556).

- Young Soo Joun et Cullen R. (2015) “ Aerosol generation by raindrop impact on soil “Nature Communications 6, Article n°6083 ; doi:10.1038/ncomms7083, publié le 14 janvier 2015.

- (en) Université de Washington, « Fossil raindrop impressions imply greenhouse gases loaded early atmosphere », Science Daily, (lire en ligne, consulté le )

- Gérard Brand (2019) À la découverte des odeurs ; ISTE Group, publié le 1 janv.- voir chap6, p 24/230 : L'odeur de la pluie

- Erwan Lecomte, « Question de la semaine : d'où vient l'odeur de la pluie ? », Sciences et Avenir, (lire en ligne).

- Emma Laurent, « Mariage Pluvieux Mariage Heureux Ou Mariage Plus Vieux, Mariage Heureux ? », sur À sa façon, (consulté le )

- (en) Organisation météorologique mondiale, « Global Weather & Climate Extremes », sur Université d'Arizona (consulté le ).

- « Les records en matière de cyclones tropicaux », sur Météo-France (version du 5 mars 2016 sur Internet Archive).

- (en) NOAA, « World record point precipitation measurements », sur NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service Organization (consulté le ).

- ORSTOM, « Intensité extraordinaire de la précipitation du 26 novembre 1970 dans la région des Grands-Fonds de Guadeloupe » [PDF], sur IRD (consulté le ).

- (en) Paul Rincon, « Planet Venus : Earth's 'evil twin' », sur news.bbc.co.uk, (consulté le ).

- (en) « Cassini Images Mammoth Cloud Engulfing Titan’s North Pole », NASA, (consulté le ).

- (en) David Ehrenreich, Christophe Lovis, Romain Allart, María Rosa Zapatero Osorio, Francesco Pepe et al., « Nightside condensation of iron in an ultrahot giant exoplanet », Nature, vol. 580, no 7805 (), , p. 597-601 (DOI 10.1038/s41586-020-2107-1).

- Frédérique Baron, « Pluie de fer sur WASP-76b », sur Institut de recherche sur les exoplanètes (université de Montréal), (consulté le ).

- « Pluie de fer sur une exoplanète géante », sur Université de Genève, (consulté le ).

- (en) Kaitlyn Loftus et Robin D. Wordsworth, « The Physics of Falling Raindrops in Diverse Planetary Atmospheres », JGR PLanets, vol. 126, no 4, , article no e2020JE006653 (DOI 10.1029/2020JE006653).

- (en) Kimberly M. S. Cartier, « Diamonds Really Do Rain on Neptune, Experiments Conclude », EOS, vol. 98, (DOI 10.1029/2017EO082223, lire en ligne, consulté le ).

- (en) J.D. Harrington, Donna Weaver et Ray Villard, « Blue and bizarre », sur Exoplanet Exploration, NASA, (consulté le ).

- Stéphanie Fay, « Des pluies d'hélium sur Saturne ? », Pour la science, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Patrick Boman, Dictionnaire de la pluie, Seuil, 2007 (ISBN 978-2020913638)

- Léopold Facy, article « Précipitations (météorologie) », Encyclopædia Universalis, Paris, 2001.

- Dominique Loreau, Aimer la pluie, aimer la vie, J'ai Lu / Bien-être, 2011 (ISBN 978-2290033906)

- Auguste Gires, La pluie, Éditions Le Pommier, 2015 (ISBN 978-2-7465-0877-4)

- André Viaut, article « météores », Encyclopædia Universalis, Paris, 2001.

- Alain Corbin, Histoire buissonnière de la pluie, Champs Flammarion, 2017.

- Karin Becker (dir.), La pluie et le beau temps dans la littérature française, Hermann, 2011.

Articles connexes

- Forme d'une goutte de pluie

- Précipitations :

- Prévision des orages violents et Prévision quantitative de précipitations

- Pluie acide

- Pluie d'animaux

- Programme AMMA Une recherche scientifique internationale sur la mousson africaine

- Records climatiques (dont ceux de pluie)

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Un article sur la pluie