Tempête de sable

Une tempête de sable est un phénomène météorologique qui se manifeste par des vents violents provoquant la déflation et le transport des particules de sable dans l'atmosphère, par le processus de saltation, voire par suspension pour les sables fins. Les tempêtes de poussières sont similaires mais le substrat soulevé est le sol desséché. Elles laissent dans leur sillage ou ensuite des brumes de sable qui contribuent à la pollution de l'air par les particules.

| Sous-classe de | tempête, lithométéore |

|---|

Ces phénomènes sont courants sur Terre dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, dans la péninsule Arabique, dans le désert de Gobi en Mongolie, dans le désert du Taklamakan en Chine occidentale, dans le désert du Sahara en Afrique, dans le désert du Thar en Inde, ainsi que dans d'autres régions arides et semi-désertiques. Ils sont également rencontrés sur Mars et sur Titan.

Causes météorologiques

Il existe plusieurs phénomènes qui peuvent soulever le sable ou la poussière pour donner de telles tempêtes. On peut les classer en deux catégories[1] :

- les dépressions et fronts météorologiques intenses qui génèrent des vents de forts à violents sur un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres ;

- les effets de méso-échelle, comme les lignes orageuses, où les vents des niveaux moyens de l'atmosphère sont rabattus au sol formant un front de rafales plus limité qui peut déferler sur une région.

Tempêtes synoptiques

Dans le premier cas, l'action des vents s'exerce sur de vastes territoires et dure jusqu'à quelques jours. Ils vont soulever la mince couche de surface dans une région désertique et donner une visibilité de réduite à nulle selon les variations de leur vitesse[1]. Il s'agit d'un effet similaire à de la poudrerie, ou chasse-neige élevée, dans une tempête de neige.

Il s'agit souvent d'une forte zone de vents à l'approche d'un front froid ou quasi stationnaire en période estivale dans la zone de convergence inter-tropicale. On a en général un fort vent parallèle au front dans cette situation ce qui soulève le sable ou la poussière. Par contre, en hiver, ce sont généralement les vents derrière et perpendiculaires au front qui sont très forts à cause de l'intrusion d'air froid du front qui rend l'air instable.

L'une des tempêtes de sable à l'échelle synoptique se produit quand un vent du nord, appelé « Shamal » ou « Chammal », souffle sur la péninsule Arabique. Cette situation se produit en été derrière un front froid; et en hiver lorsqu'on a une forte circulation entre un anticyclone sur la péninsule et une dépression à l'est du Golfe Persique[2]. D'autres vents connus des zones désertiques donnent des tempêtes de sable à la même échelle comme l'Harmattan, le Simoun, le Sirocco, etc.

Tempêtes de méso-échelle

Dans le second cas, la zone de vents forts est limitée mais intense. Le plus spectaculaire de ces phénomènes est celui du « haboob », selon le nom arabe donné à ce phénomène qu'on peut retrouver un peu partout en zone désertique[3]. Il s'agit de rafales descendantes générées par un orage ou une ligne d'orages. Dans un environnement sec, la pluie s'évapore souvent avant le sol et l'air qui descend de l'orage s'étale en un front de rafales soulevant un mur de sable ou de poussière qui peut avoir jusqu'à une centaine de kilomètres de long mais beaucoup moins de large[3]. Cela limite la durée de la mauvaise visibilité en un point donné à trois heures ou moins mais le mur peut se déplacer sur de très longues distances avant que la friction fasse retomber les vents.

Un autre phénomène encore plus limité se produit sur les plaines côtières sablonneuses en pente lors de situation de brise de mer mais d'air stable en altitude. Dans cette situation, la brise va de la mer vers la terre alors qu'en altitude on peut avoir un courant-jet de bas niveau de direction opposée. L'air venant de la mer est soulevé par la pente ce qui permet localement de briser l'inversion de température et de permettre au vent d'altitude plus froid de descendre vers le sol car il subit une poussée d'Archimède négative. Ce fort vent soudain peut alors causer une tempête de sable très localisée mais a pour effet également de couper la brise ce qui limite sa durée de vie.

Finalement, il existe des endroits où le vent est forcé de passer par des ouvertures dans le relief qui accélèrent celui-ci par effet Venturi (vent de couloir). Si ces forts vents soufflent dans une zone désertique, ils vont créer une tempête de sable ou de poussière localisée.

Action du vent

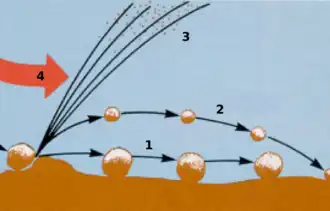

Le sable ou la poussière se déplacent de trois manières[4] :

- par reptation, le vent déplace de proche en proche les grains les plus gros en un mouvement graduel et sans perte de contact avec la masse sous-jacente ;

- par saltation, les particules moins lourdes sont soulevées par le vent à une certaine hauteur et retombent sous l'effet de leur propre poids, en rebondissant et en éjectant d'autres particules par impact. Ce soulèvement est de l'ordre de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres ;

- par diffusion/suspension turbulente, les grains très légers peuvent être pris dans une turbulence mécano-thermique par les vents qui les transportent à une grande distance en les soulevant jusqu'à plusieurs dizaines ou centaines de mètres de hauteur.

Quand la vitesse du vent est inférieure à un certain seuil, qui dépend de la densité et de la cohésion du sol, il n'y a généralement pas de transport de particules[4]. C'est surtout la suspension des particules très fines qui cause les tempêtes mais la saltation des particules un peu plus grosses contribue à bas niveau à la mauvaise visibilité.

Conséquences, parfois amplifiées par l'être humain

Les tempêtes de sable peuvent avoir d'importantes conséquences, directes et indirectes, et parfois éloignées pour l'environnement (océanique notamment) [5] ou encore pour la santé publique (Ainsi les envols de poussière saharienne causent des brumes de sable dans les Antilles, dont on a récemment (2018) montré qu'elles contribuent à la pollution particulaire de l'air et qu'elles sont alors notamment une cause de naissances prématurées[6]).

Certaines de ces tempêtes ont eu des conséquences aggravées par les actions humaines qui avaient déjà dégradé le paysage et rendu les sols plus vulnérables (déforestation, agriculture, labour...). Ainsi,

- la « Mer de sable » (Zandverstuiving) du parc néerlandais Hoge Veluwe résulte des effets d'une tempête qui a emporté le sol agricole dégradé sur des centaines d'hectares (centre des Pays-Bas).

- Certains des effets des tempêtes de poussières qui ont affecté l'Amérique du Nord aux XIXe siècle et au début du XXe siècle ont une cause humaine. Les colons européens y avaient en effet coupé de vastes forêts et mis en culture des centaines de milliers d'hectares d'anciennes prairies naturelles qui protégeaient jusqu'alors des sols fragiles (lœss). Ces sols mis à nu, dégradés par le labour et déshydratés par le soleil ont pris une consistance poudreuse, et ont été balayés par les tempêtes jusqu'à mettre à nu la roche mère et provoquer la faillite de milliers d'agriculteurs, contribuant à la crise économique de 1929. C'est pourquoi c'est au Canada et aux États-Unis qu'ont d'abord été développées les techniques d'agriculture plus extensive et/ou sans labour, qui ont efficacement protégé les sols.

- De même, le surpâturage et la pullulation de campagnols à la suite de la régression de leurs prédateurs ont dégradé et fragilisé les sols de Mongolie, induisant des phénomènes de désertification, avec des envols de sable et de poussière qui peuvent opacifier l'atmosphère jusqu'à l'est de la Chine. Ces nuages peuvent modifier le climat et la pluviométrie, et en transportant des bactéries, virus et autres pathogènes, tout en diminuant l'activité désinfectante des ultraviolets solaires, ils pourraient avoir des impacts sanitaires.

De tels phénomènes sont devenus plus rares en Amérique du Nord, mais plus fréquents en Asie (s'y ajoutent les impacts des feux de forêts), et s'ils sont rarissimes en zone tempérée européenne, ils ne sont néanmoins pas exclus. À titre d'exemple, la « mer de sable » du Parc de Hoge Veluwe au centre des Pays-Bas est une ancienne zone agricole sableuse cultivée, dont le sol fertile déshydraté par une période de sécheresse a été littéralement emporté par une violente tempête au début du XXe siècle, avant d'être achetée par un riche industriel pour y planter des pins et y chasser, après quoi la zone est redevenue naturelle. La mer de sable y est aujourd'hui entretenue par une gestion adaptée, pour des raisons paysagères et patrimoniales.

Tempêtes de sable ou de poussières par localisation

Europe

Sur la côte belge et celle des Pays-Bas, des tempêtes de sable sont parfois notées lors de vents violents sur les dunes.

Lors d'épisodes de sirocco en provenance du désert du Sahara, des remontées de sable peuvent occasionner un ciel jaune, une forte pollution et des pluies boueuses de l'Europe du Sud jusqu'au Benelux et parfois plus loin au nord[7] - [8].

Asie du Nord-Est

En Asie du Nord-Est, les tempêtes de sable portent le nom de « tempête de sable jaune » (hwang-sa en coréen ou kosa en japonais). Originaire des déserts de Chine, c'est un phénomène récurrent et printanier. Pour les habitants de cette partie du globe, c'est un véritable fléau constitué de sable et de particules toxiques se mouvant au gré du vent. En effet, il apporte la pollution chinoise jusqu'en Corée, au Japon et même aux États-Unis.

Régions affectées

Les tempêtes de sable ou de poussière sévissent depuis des siècles en Asie et sur les autres continents. Le sable jaune provient des matériaux détériorés qui composent la surface du sol des déserts d'Asie centrale. En effet, l’activité humaine comme l’érosion excessive des terres, le déboisement et la surexploitation des ressources en eau a favorisé le développement de zones arides. Dans ces régions, les vents tempétueux se chargent notamment de sable et de poussières qui peuvent se déplacer sur plusieurs milliers de kilomètres.

Le hwang-sa est un phénomène récurrent et printanier en Corée du Sud. Le sable transporté par les vents provient notamment du désert de Gobi, en Mongolie. Celui-ci traverse la zone industrielle de Shenyang en Chine et termine sa course en Corée, chargé de produits polluants.

Sahara

Dans le Sahara, la tempête de sable est un phénomène fréquent. Elle peut durer deux ou trois jours. Le sable très fin peut être transporté à des centaines de kilomètres en dehors du désert : dans le sud de la Tunisie, après chaque tempête de sable, les pentes opposées à la direction du vent sont saupoudrées de sable apporté du Grand erg[9].

Lorsqu'une dépression est située au-dessus du Maghreb, les vents violents soulèvent le sable et, selon la direction du flux, il peut parcourir de longues distances. En particulier, dans le cas où un anticyclone est présent sur l'Est de la Méditerranée, le flux est du secteur sud et le sable de la tempête d'origine peut alors parvenir jusqu'en Espagne, en Italie, en France et même dans les pays aux latitudes plus élevées[10]. Des dépôts sableux résultant de pluie de sable peuvent être observés dans les rues, sur les voitures et rendre le ciel d'une teinte jaune orange[7].

Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, les tempêtes de sable sont un phénomène bien connu des habitants de cette région.

Ces dernières années, les tempêtes de sable se sont multipliées au Moyen-Orient en raison de deux facteurs : le réchauffement climatique et la guerre[11]. Pour les spécialistes qui les observent notamment dans le désert du Néguev, ces phénomènes s'expliquent par le réchauffement climatique rapide que connaît actuellement le Moyen-Orient : l'augmentation des températures, la diminution des précipitations et la désertification qui s'accentue assèchent les terres cultivables qui deviennent friables et sont ensuite effritées par le vent[12]. Certains scientifiques ont identifié un autre facteur aggravant : la guerre en Syrie. Les combats ont laissé derrière eux une terre particulièrement aride et friable, notamment dans la région d'Alep[12].

Haboob

Le haboob est un genre de tempête de sable que l'on retrouve au Sahara, au Soudan, dans la péninsule arabique et dans le golfe Persique.

Îles Canaries

Les îles Canaries sont parfois touchées par des tempêtes de sable en provenance du Sahara avec le vent de calima. Elles y réduisent la visibilité et causent des conditions dangereuses pour la santé et les infrastructures.

Australie

L'Australie est l'une des quatre régions du monde les plus touchées par les tempêtes de sable. On y trouve plusieurs régions touchées par de très fortes tempêtes de sable, dont : l'Australie centrale, le centre de Queensland, l'est des plaines de Nullarbor et l'Australie occidentale[13].

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est l'une des quatre régions du monde les plus touchées par les tempêtes de sable[13].

Sous-continent indien

Le sous-continent indien est parfois touché par des tempêtes de sable.

Sur mers et océans

Ces tempêtes peuvent parcourir des milliers de kilomètres, traversant les océans aussi bien que les continents. Il est connu par exemple que les vents de sable en provenance du Sahara traversent l'océan Atlantique, jusqu'à atteindre et fertiliser tout le bassin amazonien. Ils affectent également l'Europe au nord et la Chine à l'est. Le sable venant d’Asie centrale et de Chine peut atteindre la Corée, le Japon, les îles du Pacifique, l’Amérique du Nord et aller même au-delà[14].

Le transfert dans l’océan d’éléments chimiques provenant de l’atmosphère par les tempêtes de sable et de poussière exerce un impact sur ces océans en étant une source de nutriments, en changeant le pH, etc. L'activité humaine ajoute de nouveaux contaminants et augmente certains éléments au-dessus des niveaux naturels[15]. Le fer (Fe), l'azote et d'autres oligo-éléments essentiels aux organismes marins pour la photosynthèse, proviennent en haute mer du dépôt à partir de l’atmosphère car celui provenant des fleuves est en grande partie éliminées par les sédiments proches des côtes. Les activités humaines ont conduit au rejet dans l’atmosphère de grandes quantités de métaux lourds toxiques, comme le plomb (Pb) et le mercure, par de minuscules particules submicrométriques qui sont transportées sur des milliers de kilomètres, avant de se déposer dans l’océan[15].

Ces tempêtes changent l'albédo au-dessus des océans ce qui reflète donc une partie du rayonnement solaire qui normalement serait absorbée par les océans. D'un autre côté, l'énergie réémise sous forme de chaleur par les océans se trouve capturée sous le voile de sable et de poussière. Les grains de sable peuvent servir également de noyau de condensation pour la formation de nuages. Il est difficile de dire l'effet combiné sur la température de la mer[16]. Par contre, la température des grains de sable prend celle de l'air ambiant, indépendamment de leur source.

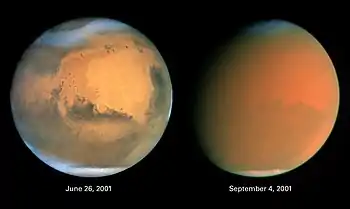

Sur Mars

Des tempêtes de poussières surviennent périodiquement sur Mars, certaines pouvant avoir une ampleur planétaire.

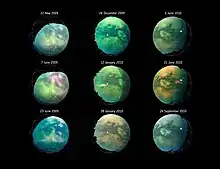

Sur Titan

Sur Titan, des phénomènes atmosphériques transitoires durant quelques jours et pouvant correspondre à des tempêtes de poussières organiques ont été observés par la sonde Cassini à l'équinoxe de printemps 2009-2010, et révélés par l'analyse de sursauts dans l'infrarouge[18] - [19].

Photographies

Notes et références

- « Tempêtes de sable et de poussière », Temps, ONU, (consulté le ).

- (en) Farouk El-Baz et R. M. Makharita, The Gulf War and the Environment, Gordon and Breach Publishers, , 178 p. (ISBN 978-2-88124-649-4, 2-88449-100-7 et 2-88124-649-4, OCLC 29598213, lire en ligne)Chammal (Shamal) décrit aux pages 31 à 54

- (en) L. J. Sutton, « Haboobs », Quarterly Journal, Royal Meteorological Society, vol. 51, no 213, , p. 25-30 (résumé).

- Adeline Pons, Le sable et le vent, Laboratoire de Géologie de l’Ecole normale supérieure, , 19 p. (lire en ligne [PDF]), p. 10-16.

- Griffin, D. W., & Kellogg, C. A. (2004). Dust storms and their impact on ocean and human health: dust in Earth’s atmosphere. EcoHealth, 1(3), 284-295

- Viel J-F & al. (2018) Impact of Saharan dust episodes on preterm births in Guadeloupe (French West Indies), Occup Environ Med epub ahead of print| doi:10.1136/ oemed-2018-105405

- « Le ciel chargé de sable du Sahara », Actualités, Météo-France, (consulté le ).

- « Le nuage de sable du Sahara, causé par le sirocco, arrive au Luxembourg : voici le détail », Actu.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Cornet, Sahara, terre de demain, Nouvelles Editions Latines, (lire en ligne)

- Guillaume Séchet, « Remontée massive de poussières de sable du Sahara (sirocco) en France en cette mi-mars 2022 », Météo-Paris, (consulté le ).

- « Focus - Moyen-Orient : enquête sur le phénomène galopant des tempêtes de sable », sur France 24, (consulté le )

- « VIDEO. Réchauffement climatique, guerre en Syrie... Pourquoi les tempêtes de sable se multiplient au Moyen-Orient », sur Franceinfo, (consulté le )

- (en) Xiaojing Zheng, Mechanics of Wind-blown Sand Movements, Berlin, Springer Science & Business Media, (ISBN 978-3-540-88254-1, lire en ligne)

- « Tempêtes de sable et de poussière : maîtriser un phénomène mondial », Frontiers, , p. 46-56 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- Robert A. Duce, James N. Galloway et Peter S. Liss, « Les impacts des dépôts atmosphériques dans l’océan sur les écosystèmes marins et le climat », Bulletin, ONU, vol. 57, no 1, (lire en ligne, consulté le ).

- William K.M. Lau, Kyu-Myong Kim, Christina N. Hsu et Brent N. Holben, « Incidence possible de la pollution atmosphérique et des tempêtes de sable et de poussière sur la mousson indienne », Bulletin, ONU, vol. 58, no 1, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Dust Storms on Titan Spotted for the First Time », sur nasa.gov, .

- « Cassini détecte pour la première fois des tempêtes de poussière sur Titan », sur CNRS, (consulté le ).

- (en) S. Rodriguez, S. Le Mouélic, J. W. Barnes, J. F. Kok, S. C. R. Rafkin, R. D. Lorenz, B. Charnay, J. Radebaugh, C. Narteau, T. Cornet, O. Bourgeois, A. Lucas, P. Rannou, C. A. Griffith, A. Coustenis, T. Appéré, M. Hirtzig, C. Sotin, J. M. Soderblom, R. H. Brown, J. Bow, G. Vixie, L. Maltagliati, S. Courrech du Pont, R. Jaumann, K. Stephan, K. H. Baines, B. J. Buratti, R. N. Clark et P. D. Nicholson, « Observational evidence for active dust storms on Titan at equinox », Nature Geoscience, Springer Nature America, Inc, (ISSN 1752-0894, DOI 10.1038/s41561-018-0233-2).

Voir aussi

Articles connexes

- Désertification

- Aérosol

- Couche d'air saharien

- Blizzard, un phénomène similaire mais avec de la neige

- Brume de sable

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

.jpg.webp)