Ensemencement des nuages

L’ensemencement des nuages est une forme de modification du temps qui consiste à ajouter différentes substances (aérosols, petites particules de glace) dans des nuages afin d’influencer les précipitations. Il vise à intervenir sur les processus microphysiques liés aux échanges entre les différentes phases de l’eau dans le nuage (vapeur, liquide, glace) et ainsi sur la distribution et la taille des particules du nuage[1].

L’ensemencement des nuages peut être utilisé pour disperser le brouillard, diminuer la grosseur des grêlons ou augmenter la quantité de précipitations, faire pleuvoir avant une cérémonie ou un évènement. Il est utilisé dans différents domaines dont l'agriculture, la lutte contre la désertification ainsi que dans le domaine militaire.

Les substances les plus généralement utilisées sont la neige carbonique et l’iodure d'argent pour initier la phase glace, et le chlorure de sodium pour former des gouttelettes de nuage plus grosses.

Principe

Les gouttelettes d'un nuage avant de précipiter grossissent essentiellement par captation d'autres gouttelettes. Les cristaux de glace grossissent plus rapidement lorsqu'ils sont en présence d'une multitude de gouttelettes d'eau surfondue (par transfert de vapeur d'eau ou par collision)[2]. Naturellement, les nuages non précipitants et les brouillards sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace qui ne sont pas suffisamment gros pour tomber et atteindre le sol sous forme de précipitations (dans les conditions normales de sursaturation il faudrait plus de 10 heures pour faire grossir une goutte par condensation jusqu'à 100 micromètres).

Les expériences d'ensemencement visent à rompre cet équilibre en accélérant la croissance de certaines gouttelettes ou leur transformation en cristaux de glace par introduction dans les nuages de particules artificielles comme des poussières ayant une forte affinité pour l’eau (sels de sodium, calcium, magnésium), des matériaux réfrigérants (neige carbonique, propane ou azote liquides…) ou des noyaux glaçogènes (iodure d'argent…)[3]. L'iodure d'argent est la particule artificielle la plus communément utilisée à cet effet.

Action des différents agents

Les particules d'iodure d'argent ont une structure cristalline semblable à celle de la glace, sont très peu solubles dans l'eau et sont des noyaux glaçogènes efficaces dès -5 °C[4]. A leur contact, les gouttelettes d’eau surfondue se congèlent, ensuite elles grossissent, d’abord à partir de la vapeur d’eau émises par les gouttelettes environnantes restées liquides, puis par coalescence (après collision) avec ces gouttes. L'ensemencement des nuages par ces noyaux cherche à augmenter les précipitations (la glace fond avant d’atteindre le sol) ou à limiter la croissance des grêlons (par un phénomène de compétition bénéfique).

Les sels hygroscopiques agissent comme des noyaux de condensation c’est-à-dire qu’ils favorisent la formation de gouttelettes d’eau salée par condensation sous certaines conditions de sursaturation, ensuite leur croissance d’abord à partir de la vapeur émise par les gouttelettes environnantes restée pures, puis par coalescence avec ces gouttes[5]. Ils peuvent servir à déclencher des précipitations dans des nuages dont toutes les parties sont à température positive.

Méthodes de dispersion

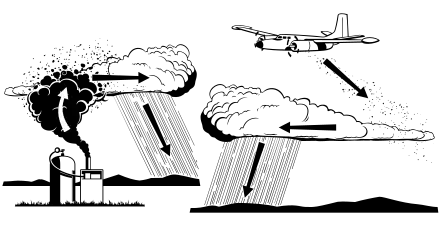

Deux stratégies sont proposées [6] - [7]:

- diffuser de manière ciblée les agents dans le nuage soit avec des avions équipés de générateurs ou de torches pyrotechniques, soit avec des fusées (type fusées d’artillerie) contenant l’agent et guidée par radar ;

- diffuser en continu et de manière plus large dans la zone de développement des orages à partir de réseaux de générateurs au sol. Les courants ascendants se chargent alors d’amener l’agent dans le nuage.

Historique d'utilisation

La pluie artificielle par ensemencement des nuages est une technique élaborée et appliquée pour la première fois en 1946, aux États-Unis, pour lutter contre la sécheresse qui sévissait dans la région de New York. Puis, elle s’est répandue pour lutter contre le manque d’eau à travers le monde. Beaucoup de pays commencent à recourir à cette technologie pour lutter contre la sécheresse[8] - [9].

Depuis les années 1950, l'ensemencement des nuages est aussi mis à profit afin de lutter contre la grêle. En ajoutant des particules d’iodure d’argent aux noyaux glaçogènes déjà présents dans l’air, on développe la glaciation des gouttelettes surfondues dans les orages, et, par effet de compétition, la croissance des grêlons et les dommages par la grêle doivent diminuer.

L’association nationale d’études et de lutte contre les fléaux atmosphériques (ANELFA) a été créée en France en 1951 pour mettre en pratique la technique et mesurer ses effets en partenariat avec l’Université[10]. La technique est aussi pratiquée en Australie depuis plus de 50 ans, dans le sud de l'Italie (Sicile et Sardaigne), au Brésil et au Canada (Alberta) pour faire crever des nuages avant que la grêle ne tombe.

En 2004, l'Organisation météorologique mondiale recensait plus de 100 projets de modification artificielle du temps dans le monde, mis en œuvre par des dizaines de pays, en particulier dans les régions arides et semi-arides. Le plus grand projet actuel est mené en Chine. Aujourd'hui, cependant rien ne permet de prouver que les méthodes actuelles d'ensemencement des nuages permettent d'augmenter les précipitations[11] - [12].

Afrique

En Afrique, le programme « Al Ghait » au Maroc débute en 1982 sous le règne du roi Hassan II (1929-1999). Le programme « SAAGA » au Burkina Faso, à partir de 1997, s’inscrit dans la continuité d’«Al Ghait » dans la mesure où le gouvernement burkinabé sollicite l’aide du gouvernement marocain pour sa réalisation. Les pays de l'Afrique subsaharienne réunis autour du CILSS (Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse) ont décidé de mettre en pratique cette nouvelle technologie.

Amérique

Au Canada, l’Alberta Hail Project est l'un des nombreux programme de recherche pour étudier la physique des nuages et la dynamique de la production de la grêle afin de concevoir et de tester des moyens de suppression de la grêle. Au cours des années 1960, Irving P. Krick & Associates mettent sur pied une opération d'ensemencement de nuages réussie dans la région de Calgary, en Alberta. Celui-ci utilise à la fois des tirs depuis le sol et en avions d'iodure d'argent dans l'atmosphère pour tenter de réduire la menace de dommages causés par la grêle. Ralph Langeman, Lynn Garrison et Stan McLeod, tous ex-membres de l'escadron 403 de l'Aviation royale canadienne et qui ont fréquenté l'Université de l'Alberta, passent leurs étés à ce travail. L’Alberta Hail Suppression Project continue de verser 3 millions de dollars canadiens par an aux compagnies d'assurance pour réduire les dommages causés par la grêle dans le sud de l'Alberta[13].

Aux États-Unis, au cours de l'été 1948, le maire de la ville d'Alexandria (Louisiane), ville habituellement bien arrosée, autorise le lâché de glace sèche dans les nuages à partir de l'aéroport municipal pendant une période de sécheresse. Il en résulte 0,85 pouce (22 mm) de pluie[14]. De nombreuses expériences et programmes suivent. Depuis 2011, le North American Weather Modification Council regroupe 11 États de l'Ouest américain et la province canadienne de l'Alberta qui ont des programmes opérationnels de modification des conditions météorologiques pour la production de pluie ou de neige et la suppression de la grêle[15].

Asie

La technique est utilisée à des fins militaires au Viêt Nam. Lors de la guerre d'Indochine, une expérimentation est tentée sous la direction du colonel Genty pour ralentir le ravitaillement des troupes du général Giap lors de la bataille de Diên Biên Phu. Plusieurs missions françaises, baptisées opération averse, ont lieu en mai 1954 mais le cessez-le-feu met fin aux essais[16]. Lors de la guerre du Viêt Nam, les forces armées des États-Unis font de l’ensemencement des nuages à plus grande échelle lors de l’opération Popeye au-dessus de la piste Hô Chi Minh, une tactique de guerre météorologique, pour la rendre plus difficile d'accès en augmentant la pluviosité[17] - [18]. Il semble que, entre 1967 et 1968, le Air Weather Service ait pu ainsi augmenter les quantités de pluie de 30 %[19]. À une autre occasion, on aurait lâché du sel lors du siège de Khe Sanh afin de faire précipiter le brouillard pour améliorer les conditions météorologiques mais sans grand succès.

Des traités internationaux interdisent maintenant de tenter de modifier le climat à des fins militaires. Ainsi, le contrôle météorologique et la modification du temps pour des fins militaires sont expressément interdits par une résolution des Nations unies du et qui a été signée le (résolution de l'Assemblée générale 31/72, TIAS 9614)[20]. Ce règlement est entré en vigueur le mais devait être ratifié par chacun des États membres. Cela a été fait le aux États-Unis par le président Jimmy Carter et par le Sénat le . Deux projets de modifications de cette loi furent déposés en 2005 pour allouer certaines dérogations, établir un comité de recherche sur les opérations de modification du temps et établir une politique nationale sur le sujet[21]. Ils ne furent cependant jamais adoptés[22] - [23].

La Chine commence, dès la fin des années 1950, ses recherches pour modifier la météo[24]. La Chine utilise l'azote liquide et l'iodure d'argent pour modifier le temps lors du nouvel An de 1997[25]. En 2004, l'agence météorologique essaye de diminuer la température à Shanghai[24]. En 2006, après une tempête de sable, la Chine « ensemence » les nuages[26]. Lors du 60e anniversaire du règne du parti communiste, 1 100 roquettes ont été tirées[27]. La Chine essaye aussi de modifier le temps lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin[28]. L'État chinois provoque des précipitations avant certaines cérémonies ou pour lutter contre la sécheresse de 2009[9] - [29].

La Chine annonce à la fin de 2020 que le pays s'est doté d'un vaste programme de modification météorologique d'une dimension sans précédent. Ce système, qui devrait être opérationnel d’ici 2025, est basé sur l’ensemencement des nuages, avec la dispersion de particules d’iodure d’argent dans l’atmosphère, à l’aide de roquettes tirées depuis le sol ou par avion. L’ampleur sans précédent de ce nouveau programme chinois inquiète les scientifiques et les pays voisins, qui craignent une déstabilisation durable du climat de la région[30].

Europe

En 1980, aux Jeux olympiques de Moscou, l'URSS ensemence les nuages[31].En 1986, des nuages sont ensemencés pour protéger Moscou des retombées radioactives de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl[32]. Une pluie de couleur noire tombe alors peu de temps après le passage des avions larguant des « matières colorées »[32]. Trois fois par an, lors des cérémonies, la Russie ensemence les nuages[33], ainsi que pendant les vacances d'été.

En France, l'ensemencement par iodure d'argent s développe pour réduire les dégâts par la grêle dans plusieurs régions où sont implantées des cultures à forte valeur ajoutée : vignobles de Bordeaux, de Cognac, de Bourgogne (depuis 2014)[34] - [35] - [36], mais aussi arboriculture dans la vallée du Rhône[37] et dans les Pyrénées-Orientales.

Efficacité

Compte tenu de la complexité des phénomènes atmosphériques et de la grande variabilité dans le temps et dans l’espace des précipitations, la mise en évidence de l’efficacité des ensemencements est une tâche difficile. Des expérimentations randomisées n’ont pas permis de conclure notamment parce qu’elles ont été jugées de durée trop courte. D’autres projets se basant sur des séries historiques ou des mesures au sol font état de résultats positifs qui font encore l’objet de discussion entre les scientifiques[39] - [11] - [12].

Pluie artificielle

L’ensemencement des nuages ne peut être une solution miracle aux problèmes de sécheresse car cette technique ne crée pas des nuages mais améliore le rendement en précipitation. Des nuages orographiques sont traités en automne et en hiver pour augmenter les précipitations notamment sous forme de neige. Les nuages convectifs sont traités en saison chaude.

L’augmentation se situe entre 5 et 20 % [6] ce qui explique la difficulté de la séparer de la variation naturelle du climat.

Le procédé de pluie artificielle, pour aboutir à de véritables résultats dans un pays nécessite un ensemble de conditions préalables. Pour que la pluie artificielle soit profitable au pays qui l‘utilise, il faut avant toute chose prévoir de la faire tomber sur des terrains propices à l’agriculture, cultivables mais manquant d’eau. Ainsi, il est donc important de choisir le bon moment et la bonne période.

Il faut également être doté d’infrastructures hydrauliques et hydroélectriques adéquates ainsi que d’un système d’irrigation suffisamment développé pour accueillir le procédé. Dans tous les cas et quelle que soit la méthode exercée, des conditions atmosphériques spécifiques sont nécessaires.

Grêle

Plusieurs concepts sont proposés pour la prévention grêle, les principaux étant la compétition bénéfique pour l’eau surfondue et l’accélération du développement de la pluie. Leur interprétation conduit certains à considérer que l’effet des ensemencements pourrait être néfaste voire dangereux, en n'empêchant pas la croissance des grêlons tout en augmentant leur nombre [40]. En France, dans le cadre des opérations de l’Anelfa, Jean Dessens a observé une diminution des pertes aux récoltes mesuré à l’aide de données d’assurance, puis une diminution de l’intensité des chutes de grêle à l’aide des mesures physiques obtenues avec des grêlimètres[41]. Cependant, ses résultats ont été fortement critiqués, une seconde analyse statistique ne montrant aucune efficacité des dispositifs[42].

Brouillards givrants

On fait précipiter les gouttelettes du brouillard en cristaux en dispersant des noyaux glaçogènes ou en refroidissant localement l’air par évaporation de neige carbonique ou de propane liquide[43].

Les spécialistes de la modification du temps fondent beaucoup d’espoir dans les progrès des modèles numériques (qui peuvent simuler l’ensemencement plus précisément) et l’amélioration des outils d’observation (qui permettent de mieux comprendre les processus physiques déclenchés dans les nuages) pour mieux déterminer l’effet des ensemencements[44].

Toxicologie de l'argent

Quoique certains scientifiques sous-tendent que les quantités d'iodure d'argent émises lors de l'ensemencement des nuages sont infimes et sans conséquences négatives, d'autres allant jusqu'à dire que l'iodure d'argent est bon pour le cœur et que les mineurs dans les mines d'argent vivent plus longtemps, la question des risques posés par l'iodure d'argent sur l'écosystème terrestre et aquatique soumis à des années et des années d'ensemencement de nuages reste ouverte.

En France, en 2013, l'ANELFA (association nationale d’études et de lutte contre les fléaux atmosphériques) indique (concernant les diffuseurs d'iodure d'argent dans les vignobles) « l’iodure d’argent ainsi disséminé ne représente aucun risque à ce niveau de concentration (1 000 fois inférieur au seuil critique de toxicité). »[45]. En 2005, le gouvernement français a indiqué « aucune étude n'a été en mesure de démontrer un quelconque effet nocif. »[46]

En laboratoire, les ions d’argent introduits à forte quantité dans des aquariums à alevins de truite se révèlent capables de s’agglutiner aux branchies des poissons, inhibant ainsi leur respiration. Mais, souligne le scientifique travaillant sur ce sujet, ce phénomène ne surviendrait jamais avec l’ensemencement car les quantités d’iodure d’argent employées sont infimes[47].

L'iodure d'argent est très peu soluble dans l'eau c'est pourquoi cela présente peu de danger pour l'homme. Ruisseaux et rivière drainant l'eau de pluie contaminée, grâce à la percolation la plupart de l'argent sera absorbé par l'argile et les colloïdes organiques et s'y trouvera immobilisé[48]. Le iodure d’argent s’infiltre dans la terre et peut atteindre les nappes phréatiques pour contaminer l’eau[49]. Les conséquences de ses retombées sur les nappes phréatiques sont difficiles à évaluer[50].

Sur le long terme, les changements pourraient inclure : altération de la végétation, changements dans la population de la faune, changement hydrologique, accumulation d'iodure d'argent et argent libre, des effets inhibiteurs sur : le sol, les microorganismes et invertébrés aquatiques, et sur les plantes terrestres[48].

L'argent fait partie des métaux nobles. Il est très réactif et peut former de nombreux complexes en solution. Ses sels sont en général peu solubles, sauf le nitrate, le perchlorate, le fluorure, l'acétate et le chlorate. Le sel le moins soluble est Ag2S. En ce qui concerne les composés solubles, la réaction avec les halogénures et halogénoïdes donne des complexes plus ou moins stables dont l'ordre de stabilité décroissante est le suivant : I > CN > Br > SCN > Cl > F. Des complexes peuvent être formés également avec des groupements sulfhydriques et aminés, avec des sulfures, le thiosulfate ainsi qu'avec des composés organiques.

Pour des pays où la majeure partie de la population boit l'eau de pluie, les risques de contamination à l'iodure d'argent deviennent préoccupants. Un ensemencement de nuages régulier, année après année se traduira par un effet cumulatif de l'iodure d'argent dans les écosystèmes. L'iodure d'argent est très toxique pour les espèces aquatiques surtout les plus petites dont il bloque le stade de reproduction. Dans les pays du Sahel où il est pratiqué, on constate un assèchement précoce des feuilles de certains arbres, l'argent s'accumulant dans les racines remonte évidemment vers les feuilles.

Méthodes d'analyse

Pour un meilleur contrôle afin de vérifier la présence d'iodure d'argent dans les échantillons d'eau, de sol, des plantes, de l'air ensemencé doit être régulièrement pris avant et après chaque opération d'ensemencement de nuages. La méthode de dosage dépend de la concentration en ions Ag+ et des autres ions interférents. Pour une concentration de l'ordre de 10-2 M à 10-3 M, un simple dosage volumétrique convient à condition d'éliminer au préalable les ions interférents ou doser d'abord ces ions interférents par une autre méthode puis faire la différence avec ce qu'on aura mis en jeu au total avec le dosage des ions Ag+.

Pour des concentrations plus faibles, c'est-à-dire inférieures à 10-3 M et jusqu'à 10-5 M et même 10-6 M, alors il faut l'absorption atomique. Pour des concentrations en dessous de 10-6 M, l'absorption atomique n'est plus sensible et il faut alors un dosage polarographique impulsionnel utilisant la technique du dépôt cathodique suivi de la redissolution anodique sur électrode à goutte pendante de mercure ou sur électrode de carbone vitreux. On peut aussi utiliser un titrage coulométrique avec détection ampérométrique. Avec la quantité d'ions libérés lors de l'ensemencement des nuages, l'absorption atomique sera la méthode adéquate.

A titre d'exemple, la mesure d'argent par absorption atomique dans les précipitations collectées dans une région avec ensemencement en iodure d'argent pour la prévention grêle en Espagne donne une valeur maximale de 0,16 microgramme par litre[51].

Effet bactéricide

Les propriétés antibactériennes de l'argent sont connues depuis l'Antiquité, période durant laquelle ce métal était utilisé pour purifier l'eau. Des onguents et pommades contenant de l'argent furent aussi couramment employés pour nettoyer des plaies. En revanche, l'usage de l'argent sous forme de nanoparticules est très récent. L'intérêt étant de garder une bonne efficacité antibactérienne tout en réduisant les quantités nécessaires de ce métal coûteux. En effet, plus les « morceaux » d'un matériau sont petits et plus leur surface relative par rapport à leur masse est importante, et donc plus ils sont actifs.

Impacts de l'iodure d'argent

Selon l'agence américaine de surveillance des substances toxiques[52] :

- Sols : La majorité de l'argent rejeté dans l'environnement demeure dans les sols à proximité du lieu de l'émission.

- Végétaux : Pour l'herbe et les plantes cultivées, les racines sont les tissus qui accumulent le plus l'argent environ 3 fois plus que la plante entière (Ratte, 1999).

- Animaux : Chez les animaux, 10 % d'une dose orale d'argent peut être absorbé à travers la peau, par les poumons et le tractus gastro-intestinal et est ensuite distribué vers le foie, le cerveau et les muscles. Les 90 % sont rejetés dans les fèces.

- Espèces aquatiques : En solution l'ion argent est extrêmement toxique pour les plantes et animaux aquatiques Parmi les organismes végétaux, le phytoplancton et le périphyton présentent un taux d'accumulation de l'argent en solution très important et rapide, fonction de l'espèce, de son stade de croissance et de la chimie du milieu. L'argent s'accumule dans les tissus de certaines espèces marines et d'eaux douces. Une analyse par absorption spectrophotométrie pratiquée sur cinquante huîtres pris le long de la côte géorgienne a montré que la concentration d'argent était à la limite de la détection dans les coquilles (au-dessous de 1 ppm) mais présent dans les tissus à une concentration de 10 à 20 ppm (Casarett and Doul, 1975; Windom and Smith, 1972). Les analyses de l'agence EPA sur les poissons et les amphibiens ont montré que l'argent était l'élément le plus toxique pour ces espèces comparé aux autres métaux et métalloïdes. Parmi les espèces testées les individus les plus sensibles sont les plus petites de la chaîne alimentaire et celles vivant dans les eaux de faible salinité et de faible dureté. L'argent induit un syndrome de stress variant d'une classe animale à l'autre. Chez les espèces marines il est associé à une dépression respiratoire pour les gastropodes et une augmentation de la consommation d'oxygène pour les mollusques bivalves

- Homme : L'Office de l'Environnement, Health and Safety, UC Berkeley classe l'iodure d'argent en composé inorganique non soluble et dangereux. Beaucoup d'articles médicaux démontrent que l'homme absorbe l'iodure d'argent par la respiration (poumons, narines) et par la peau. Une légère exposition peut causer des irritations, des lésions rénales et pulmonaires et aussi l'argyrisme (décoloration bleue de la peau). Une sévère exposition peut entraîner une hémorragie gastro-entérite, augmentation du rythme cardiaque et un argyrisme sévère. Une chronique ingestion d'iodure peut causer l'iodisme qui se manifeste par une éruption cutanée, un écoulement nasal, des maux de tête, une irritation des muqueuses, une perte de poids, l'anémie et enfin l'argyrisme.

Études sur les impacts

Plusieurs études publiées sur l’utilisation de l’iodure d’argent furent faites dans différentes régions du monde depuis le début de son usage en ensemencement des nuages. Il a été reconnu que la toxicité de l'ion argent dans l'eau est significativement améliorée par la présence dans l'eau d'ions chlorure, d'ions carbonate, d'ions sulfures et de carbone organique dissous. En outre, il a été montré que l'argent est absorbé en grande partie sur les particules en suspension dans l'eau. La plupart concluent qu'il n'y a pas d’impact significatif si les concentrations utilisées suivent les directives de l'OMM à ce sujet[11] - [53].

Notes et références

- (en) « Cloud seeding - AMS Glossary », sur glossary.ametsoc.org (consulté le )

- Jean-Pierre Chalon, Combien pèse un nuage? Ou pourquoi les nuages ne tombent pas, EDPSciences, coll. « Bulles de Sciences », , 192 p.

- Jean-Pierre Chalon, Faire la pluie ou le beau temps : Rêve ou réalité ?, Paris, Éditions Belin, coll. « Pour la science », , 175 p. (ISBN 978-2-7011-5101-4, EAN 9782701151014, présentation en ligne)

- (en) « Silver iodide », Meteorological Glossary, AMS (consulté le ).

- « Hygroscopique », Glossaire, Météo-France (consulté le ).

- « American Society of Civil Engineers, 2017: Standard practice for the design, conduct, and evaluation of operational precipitation enhancement projects (42-17), 52 p. », sur www.asce.org (consulté le )

- « American Society of Civil Engineers, 2015: Guidelines for Operational Hail Suppression Programs (39-15), 62 p. », sur www.asce.org (consulté le )

- « Tokyo: des machines à pluie contre la sécheresse | Environnement », La Presse, (lire en ligne, consulté le ).

- Bruno Philip-Pékin (Correspondant), « A Pékin, des chutes de neige sont provoquées artificiellement pour lutter contre la sécheresse », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).

- hmed Harzalla, « Combattre la grêle, c’est possible », Projet pilote de lutte contre la grêle, ANELFA, (consulté le ).

- (en) WMO Statement on Weather Modification Research : WMO documents updated in the meeting of the Expert Team on Weather Modification Research. Abu Dhabi, 22-24 March 2010., Organisation météorologique mondiale, , 13 p. (lire en ligne [PDF]).

- « Des pluies artificielles pour booster la production électrique ? », sur pulse.edf.com (consulté le ).

- (en) « Alberta's cloud-seeding pilots see 2nd busiest year in 20 years », CBC News, (lire en ligne, consulté le ).

- Selon le Alexandria Daily Town Talk du 29 juin 1948.

- (en) « NAWMC Mission Statement », North American Weather Modification Council, (consulté le ).

- Audouin Dollfus, « Robert Genty (1910-2001). Le père de l’orbite héliosynchrone », Espace & Temps - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace, no 5, , p. 15-17 (lire en ligne)

- (en) New York Times News Service, « Rainmaking used as a Weapon in SE Asia », Daytona Beach Morning Journal, Daytona Beach, Floride, (lire en ligne).

- (en-US) Scott Hannaford, « Concerns persist over long-term impact of cloud seeding in Kosciuszko », The Sydney Morning Herald, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) E. M. Frisby, « Weather-modification in Southeast Asia, 1966-1972 », Journal of Weather-modification, vol. 14, no 1, , p. 1-3 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) « Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques », Federation of American Scientists, (consulté le )

- (en) « Témoignage du Dr. Tom DeFelice (ex-président de la Weather Modification Association) pour la création du Weather Modification Operations and Research Board aux États-Unis », Gouvernement des États-Unis, (consulté le )

- (en) « U.S. Senate Bill 517 : Weather Modification Research and Technology Transfer Authorization Act of 2005 », Gouvernement des États-Unis (consulté le )

- (en) « U.S. Senate Bill 2995 : Weather Modification Research and Technology Transfer Authorization Act of 2005 », Gouvernement des États-Unis (consulté le )

- « Ils chassent les nuagesdu ciel de Pékin », Le Figaro, (ISSN 0182-5852, lire en ligne, consulté le )

- (en) « NEED MORE SNOW? BEIJING WEATHER WIZARDS DELIVER », DeseretNews.com, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « China says it made rain to wash off sand », msnbc.com, (lire en ligne, consulté le )

- (en-GB) Jonathan Watts et Asia environment correspondent, « China's largest cloud seeding assault aims to stop rain on the national parade », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le )

- Prisma Media, « La manipulation du climat vous fait-elle peur ? », GEO.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Sky Canaves, « Beijing Snow, Man Made in China », sur WSJ, (consulté le )

- « La Chine et son programme sans précédent de modification météo », Mr Mondialisation, (lire en ligne, consulté le )

- (en-GB) « China takes battle to the heavens in search of the sun », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le )

- (en) « 'How we made the Chernobyl rain' »

- (en-GB) « BBC News - Russian appeal of 'weather control' », sur news.bbc.co.uk (consulté le )

- « Face à la grêle, des viticulteurs "ensemencent les nuages" », sur MidiLibre.fr (consulté le )

- « Face à la grêle, les viticulteurs bourguignons "ensemencent les nuages" »

- (en) « Entire Burgundy wine region to be covered by hi-tech 'hail shield' to kill storm clouds », sur telegraph.co.uk

- « Agriculture : la FDSEA réfléchit au déploiement d’un système « paragrêle » », Le Progrès, (lire en ligne, consulté le )

- « A Genève, lutter contre la grêle est interdit », sur tdg.ch

- (en) « WMO (World Meteorological Organization), 2016. WMO weather modification statement and guidelines (updated in the meeting in Phisanulok, Thailand, 17-19 March 2015, 14 p. », sur www.wmo.int (consulté le )

- « Grêle », sur Historica Canada, l'Encyclopédie canadienne (consulté le )

- « Dessens, J., Berthet, C., Sanchez, J.L., Hermida, L., Merino, A., 2016 : Prévention de la grêle par générateurs d'iodure d'argent basés au sol : Résultats de programmes historiques et actuels (Traduction d'un article paru dans Atmos. Res., 170, 98-111). », sur www.anelfa.asso.fr (consulté le )

- (en) J. F. Mezeix, « Comments on “Hail in Southwestern France. Part II: Results of a 30-Year Hail Prevention Project with Silver Iodide Seeding from the Ground” », Journal of Applied Meteorology and Climatology, AMS, vol. 26, no 12, , p. 1774-1776 (ISSN 1558-8424, DOI 10.1175/1520-0450(1987)026<1774:COISFP>2.0.CO;2, lire en ligne [PDF], consulté le ).

- « ASCE, 2013: Standard practice for the design and operation of supercooled fog dispersal projects (44-13), 48 p. », sur www.asce.org (consulté le )

- « L’ensemencement pour infléchir les changements météorologiques à l'échelle planétaire, Munoz L., 2017. Site WMO Thème Climat. Bulletin Vol 66 (1). », Organisation météorologique mondiale, (lire en ligne, consulté le )

- « Il manque quelques diffuseurs anti-grêle », sur SudOuest.fr (consulté le )

- « Lutte contre la grêle », sur www.senat.fr (consulté le )

- « MÉTÉOROLOGIE. Faiseur de pluie, c’est tout un art », Courrier international, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Hungry Horse Cloud Seeding Program : Environmental Impact Statement, (lire en ligne)

« pages 48,50,51,57,59 »

- « Bactirain Archives - AeroIPSA », sur AeroIPSA (consulté le )

- « Cinq super-pouvoirs des X-Men que le commun des mortels peut acquérir », Franceinfo, (lire en ligne, consulté le )

- (en) J. L. Sanchez, J. Dessens, J. L. Marcos et J. T. Fernández, « Comparison of Rainwater Silver Concentrations from Seeded and Non-seeded Days in León (Spain) », The Journal of Weather Modification, vol. 31, no 1, , p. 87–90 (ISSN 0739-1781, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Potential For Human Exposure », Agency for Toxic Substances and Disease Registry (consulté le ).

- (en) Bruce D. Williams et John A. Denhom, « An Assessment Of The Environmental Toxicity Of Silver Iodide-With Reference To A Cloud Seeding Trial In The Snowy Mountains Of Australia », The Journal of Weather Modification, vol. 41, no 1, , p. 75–96 (ISSN 0739-1781, lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Grêle

- Modification du temps

- Géoingénierie

- Bureau des modifications météorologiques de Pékin

- Canon anti-grêle

- Vincent Schaefer, chimiste autodidacte qui a été un pionnier dans la fabrication de nuages artificiels (pluie artificielle et neige artificielle)

- Fusée anti-grêle

- Stormfury

Liens externes

- Daphnée Dion-Viens, « Faire la pluie et le beau temps », Le Soleil, Cyberpresse (consulté le )

- (en) « Weather Modification Association », sur weathermodification.org.

- « Association nationale française de lutte contre la grêle (ANELFA) »

- « De la pluie sur demande grâce à un nouveau type de glace ? », Futura-Sciences.com

- (en) « compagnie de matériel d'ensemencement des nuages », sur Iceflares.com.

- (en) Johnny Micou, « Is Cloud Seeding Harmful? », sur www.ranches.org.

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :