Jimmy Carter

James Earl Carter, Jr., dit Jimmy Carter [ˈd͡ʒɪmi ˈkɑɹtɚ][1], né le à Plains (État de Géorgie) est un homme d'État américain, 39e président des États-Unis de 1977 à 1981.

| Jimmy Carter | ||

.jpg.webp) Portrait officiel de Jimmy Carter comme président des États-Unis en 1977. | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| 39e président des États-Unis | ||

| – (4 ans) |

||

| Élection | 2 novembre 1976 | |

| Vice-président | Walter Mondale | |

| Gouvernement | Administration Carter | |

| Prédécesseur | Gerald Ford | |

| Successeur | Ronald Reagan | |

| 76e gouverneur de Géorgie | ||

| – (4 ans et 2 jours) |

||

| Élection | ||

| Lieutenant-gouverneur | Lester Maddox (en) | |

| Prédécesseur | Lester Maddox (en) | |

| Successeur | George Busbee (en) | |

| Biographie | ||

| Nom de naissance | James Earl Carter, Jr. | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Plains, Géorgie (États-Unis) | |

| Nationalité | Américaine | |

| Parti politique | Parti démocrate | |

| Père | James Earl Carter Sr. (en) | |

| Mère | Lillian Gordy Carter | |

| Conjoint | Rosalynn Carter | |

| Diplômé de | Académie navale d'Annapolis Georgia Southwestern State University (en) Georgia Institute of Technology Union College |

|

| Profession | Dirigeant d'exploitation agricole | |

| Distinctions | Prix des droits de l'homme des Nations unies (1998)

|

|

| Religion | Christianisme évangélique Baptisme |

|

|

|

||

|

|

||

|

|

|

| Présidents des États-Unis Gouverneurs de Géorgie |

||

Officier de marine puis agriculteur, il est élu sénateur en Géorgie pour le Parti démocrate de 1963 à 1967. Jimmy Carter remporte le scrutin pour le poste de gouverneur de son État en 1971. Cinq ans plus tard, il bat de justesse le républicain Gerald Ford à l'élection présidentielle.

Sa présidence est marquée par la signature des traités sur le canal de Panama, des accords de Camp David, du traité SALT II sur la limitation des armements stratégiques avec l'Union soviétique et par l’ouverture de relations diplomatiques avec la république populaire de Chine. En politique intérieure, son gouvernement permet la création du département de l'Énergie et du département de l'Éducation et renforce la législation sur la protection environnementale. Cependant, à la fin de son mandat, ce qui est interprété comme de la faiblesse de sa part dans des crises comme celles des otages de l'ambassade américaine à Téhéran, l'intervention soviétique en Afghanistan, ainsi que les conséquences économiques du deuxième choc pétrolier et des nouvelles stratégies boursières sacrifiant l'emploi à la rentabilité, font chuter sa popularité. Il est battu par Ronald Reagan à l'élection présidentielle de 1980.

Après son départ de la Maison-Blanche, il se pose en médiateur de conflits internationaux et utilise sa notoriété pour des causes caritatives ; en 2002, il reçoit le prix Nobel de la paix. En littérature politique, il est également l'auteur de nombreux ouvrages. Aujourd'hui âgé de 98 ans, il est le président américain ayant vécu le plus longtemps.

Biographie

Naissance et enfance

James Earl Carter Jr. naît le à Plains, une petite ville de l’État de Géorgie, dans une famille du Vieux Sud installée en Amérique depuis le XVIIème siècle.

Ses parents, James Earl Carter Sr. (en) (1894-1953) et Lillian Gordy Carter (1898-1983), sont fermiers et de fervents baptistes. Il a deux sœurs, Gloria Carter Spann (en) (1926-1990) et Ruth Carter Stapleton (en) (1929-1983) ainsi qu'un frère Billy Carter (1937-1988)[2].

C'est également le cousin du politicien Hugh Carter (en) (1920-1999), membre du sénat de Géorgie de 1967 à 1981[3].

Dès son plus jeune âge, Carter manifeste son attachement profond aux valeurs chrétiennes. Son père est lieutenant dans l'armée américaine au cours de la Première Guerre mondiale, il ouvre après-guerre une épicerie puis est élu à la Chambre des représentants de Géorgie en 1953, mais il meurt la même année.

Jimmy Carter est le premier président à voir le jour dans un hôpital. Il grandit à proximité de Plains, dans la ville d’Archery. Il est admis à la Georgia Southwestern State University (en) puis au Georgia Institute of Technology et enfin à l'United States Naval Academy où il obtient un Bachelor of Sciences en 1946, l'année de son mariage avec Rosalynn Smith. Carter est un étudiant brillant et termine 59e de sa promotion sur 820 élèves. Jeremiah Denton, héros de la guerre du Viêt Nam et prisonnier de guerre, est l'un de ses camarades de classe à l'académie navale.

Carrière dans la Navy

Carter est affecté dans des sous-marins des flottes Atlantique et Pacifique des États-Unis, et il est ensuite choisi par l'amiral Hyman Rickover pour participer au programme de sous-marins nucléaires. Il sert comme ingénieur de l'armement spécialisé dans le système de propulsion nucléaire du sous-marin USS Seawolf. Carter aime la Navy et projette d'y faire carrière ; il a l'ambition de devenir le Chef des opérations navales (Chief of Naval Operations). Il est à ce jour le seul président des États-Unis à avoir servi dans les sous-marins.

Cependant, à la suite de la mort de son père, en 1953, il démissionne de la marine et se lance dans la culture de l'arachide dans sa ville natale de Plains.

Carrière politique

Sénateur de Géorgie (1963-1967)

Carter commence sa carrière politique en faisant partie de la Commission scolaire de la ville de Plains. En 1963, il est élu pour un mandat de deux ans au Sénat de l'État de Géorgie, renouvelé en 1965. Son cousin vétéran de la Seconde Guerre mondiale Hugh Alton Carter, Sr. lui succède en 1967.

Gouverneur de Géorgie (1970-1975)

Il fait campagne en 1970 pour le poste de gouverneur et est élu en soutenant le programme électoral de George Wallace. Ses partisans distribuent des photos de son concurrent en compagnie de basketteurs noirs. Il s’engage à renommer au Conseil des Régents de l'État, un homme dont les opinions ségrégationnistes sont connues. Il promet que la première décision qu'il prendrait serait d'inviter l'ancien gouverneur de l'État de l'Alabama à s'exprimer en Géorgie. Les ségrégationnistes purs et durs de tout l'État soutiennent sa candidature au poste de gouverneur.

Néanmoins, une fois élu, Carter déclare dans ses discours que le temps de la ségrégation raciale est révolu, et qu’elle n’a pas de place dans l’avenir de l’État. Il est le premier homme politique, avec autant de responsabilités au sein d'un État du Sud des États-Unis, qui ose tenir de tels propos en public (moins de quinze ans auparavant, ce genre d’opinion aurait pu mettre un terme à la carrière d’un homme politique de cette région comme ce fut le cas pour le maire d'Atlanta Ivan Allen (en), qui déclara devant le Congrès être en faveur du Voting Rights Act). C’est pourquoi sa victoire attire l'attention car elle est considérée comme le signe d'une évolution. Carter est gouverneur de Géorgie de 1971 à 1975.

Primaires démocrates

Lorsque Carter se présente aux élections primaires de 1976 pour obtenir l’investiture du Parti démocrate, on lui donne tout d'abord très peu de chances face à d'autres hommes politiques de renommée nationale. En , il n'est ainsi crédité que de 4 % des électeurs démocrates. Cependant, le scandale du Watergate est encore présent à l’esprit des électeurs et le fait de ne pas appartenir à la classe politique de Washington devient un atout. Il mène une campagne efficace, se montre éloquent lors des débats. Dès la mi-, il devance les autres candidats démocrates (Jerry Brown, George Wallace, Mo Udall, etc.) mais aussi le président républicain sortant Gerald Ford dans les sondages. Il est nommé candidat démocrate pour l'élection présidentielle, avec Walter Mondale comme candidat à la Vice-présidence.

Élection générale

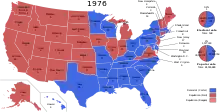

Il gagne l'élection présidentielle de novembre avec 50,1 % du vote populaire contre 48 % à Ford et 0,9 % à Eugene McCarthy (indépendant) et 297 votes des délégués contre 240 à son concurrent républicain.

La réorganisation du gouvernement est le cheval de bataille de sa campagne. Il est le premier candidat originaire du Sud profond à être élu président depuis 1848, avant la guerre de Sécession.

Premières mesures

Parmi ses efforts de réorganisation du gouvernement, Carter divise le ministère de la Santé, de l'Éducation et de la Protection sociale en deux, le ministère de l’Éducation d'une part et le ministère de la Santé et des Affaires sociales d'autre part. Il élève également l'agence pour l'énergie au rang de ministère de l'Énergie.

Crises successives

La politique extérieure menée par le gouvernement Carter fut marquée par la crise des otages en Iran, par le traité de paix qu'il négocie entre l'Égypte et Israël connu sous le nom d’Accords de Camp David, par le traité SALT II sur la limitation des armements stratégiques négocié avec l'Union soviétique, par le traité du canal de Panama qui remet le canal sous autorité panaméenne, et enfin par la crise de l'énergie. Il a beaucoup moins de succès au niveau de la politique intérieure, en se mettant à dos à la fois son propre parti et l’opposition à cause de ce qui est perçu comme un manque de volonté de coopérer avec le Congrès, ce qui était déjà le cas lorsqu'il était gouverneur.

Mesures économiques

En économie, Carter adopte des mesures de déréglementation, notamment dans les secteurs des caisses d'épargne[4], du transport aérien, du transport routier, du gaz naturel et des communications. Il tente de contenir les salaires, jugés responsables d'un taux d'inflation qui atteint les 10 %. Le budget de l’État est réévalué de façon à réduire les dépenses sociales et au contraire à renforcer les dépenses militaires[5].

Le , Carter s'adresse à la nation entière dans un discours télévisé au cours duquel il parle de la crise de confiance dont souffrirait le peuple américain. Ces propos restent connus sous le nom de discours du « malaise », bien qu'il n'ait jamais utilisé le mot « malaise » dans son texte :

Extrait de son discours :

« Je souhaite maintenant vous parler d'une menace fondamentale qui pèse sur la démocratie de notre pays… Je ne fais pas référence à l’influence exercée par l’Amérique, une nation actuellement en paix avec le reste du monde, et dont la puissance économique et militaire est inégalée…

Cette menace est à peine perceptible par des moyens ordinaires. Il s'agit d'une crise de confiance. Il s'agit d'une crise qui frappe la volonté de notre nation en son sein même, en son âme et en son esprit. Nous percevons cette crise à cause du doute croissant que l'on porte sur la signification de nos propres vies et de la perte d'un objectif unique pour notre nation. »

Le discours de Carter, que certains comparent à un sermon, est bien accueilli car le pays s'enlise dans la pire récession depuis les années 1930, est touché par des taux d’inflation records et par le chômage. Mais ceux qui attendent que leurs dirigeants leur montrent la voie à suivre sont déçus. Deux jours après ce discours, Carter exige la démission de tous les responsables de son gouvernement, mais en fin de compte n'en accepte que cinq. Le manque de mesures concrètes destinées à sortir le pays de ce malaise fait encore chuter son indice de popularité dans les sondages.

Politique intérieure

Parmi les présidents qui ont effectué un seul mandat complet de quatre ans, Carter est le seul qui n’a pas eu à proposer de candidats à la Cour suprême.

En 1980, il supprime le contrôle exercé par l’État sur les tarifs et les licences dans le secteur du transport routier et livre tout le secteur à la loi du marché[6].

Politique étrangère

Jimmy Carter met les droits de l'homme au cœur de sa politique étrangère, rompant avec la politique du gouvernement Richard Nixon, fondée sur la Realpolitik.

Le gouvernement Carter met fin très tardivement et après beaucoup d'hésitations (l'assassinat d'un ressortissant américain par la junte somoziste) au soutien apporté par les États-Unis depuis des décennies au dictateur Somoza au Nicaragua, frappe d'un embargo sur les armes le régime militaire argentin et accorde une aide de plusieurs millions de dollars au régime sandiniste dès 1979, après sa prise de pouvoir par les armes[7]. Il met fin au soutien apporté par les États-Unis à la dictature au Salvador après le viol et le meurtre de quatre religieuses américaines par un escadron de la mort proche du régime (le soutien sera cependant rétabli sous Ronald Reagan)[8]. Il signe le , les traités de Torrijos-Carter permettant la rétrocession du canal de Panama en 1999. En 1977 il condamne « sévèrement la junte chilienne » et regrette le rôle des États-Unis dans le renversement en 1973 de Salvador Allende.

L’opposition entre les droits de l'Homme et les intérêts des États-Unis est particulièrement visible dans la relation entre Carter et le Shah d'Iran. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Shah est l'un des plus fidèles alliés des États-Unis et l’un des seuls gouvernements du Moyen-Orient amis des États-Unis. Le problème est que ce régime est clairement autocratique. Pendant sa campagne électorale de 1976 Jimmy Carter relève que deux pays posent le plus de problèmes en matière de respect des droits de l'homme : le Brésil et l'Iran. Devenu président il ne tarde pas à se rétracter. Lors d'un déplacement en Iran en 1977 il considère le Shah comme un dirigeant sage et de qualité. Il déclare son « amitié personnelle » pour le Shah qui, selon lui, bénéficie « de l’admiration et de l’amour de son peuple »[9]. Tout en défendant verbalement le souverain l'administration Carter n'intervient pas lorsqu'un soulèvement populaire contre la monarchie éclate en Iran. Le Shah est renversé et contraint à l'exil. Depuis, de nombreux observateurs ont établi un lien de cause à effet entre le déclin du soutien des États-Unis et la rapide destitution du Shah ; certains, comme la journaliste Dominique Lorentz, parlent même de soutien explicite de l'administration américaine à la révolution islamique de 1979. Initialement, Carter avait l’intention de reconnaître le gouvernement révolutionnaire, mais face à l'évolution rapide de la situation, en particulier avec l'influence de plus en plus grande de l'ayatollah Khomeini, il change d'avis.

En 1979, Carter autorise à contrecœur Mohammad Reza Pahlavi à se réfugier aux États-Unis en tant que réfugié politique et pour raisons médicales. L'arrivée du Shah aux États-Unis a pour écho la prise en otage de 52 Américains de l'ambassade américaine à Téhéran par des militants iraniens qui réclament le retour du Shah en Iran pour qu'il y soit jugé et exécuté. Cette crise des otages en Iran s'enlise et domine l'actualité de la dernière année de la présidence de Carter, bien que plus tard le Shah ait quitté les États-Unis et soit mort en Égypte. Les tentatives ultérieures pour trouver une solution à cette crise, que ce soit le pourrissement ou la tentative avortée pour libérer les otages par l’opération Eagle Claw, contribuent largement à la défaite de Carter aux élections de 1980. Sa plus grande difficulté est d'avoir à admettre la faute commise par six présidents des États-Unis depuis 1953 dans leur soutien au régime du Shah. Carter est néanmoins partiellement réhabilité rétrospectivement dans cette crise à travers ce que l'on apprend de son action dans le film Argo : il aurait autorisé une opération top-secrète et rocambolesque - réussie - d'exfiltration de diplomates américains réfugiés dans l'ambassade du Canada. Modestement, Carter attribue néanmoins le succès de l'opération principalement aux autorités canadiennes[10].

Téhéran ne signe un accord que le pour la libération des otages, après l’élection de Ronald Reagan, et attend sa prise de fonction officielle pour laisser partir les otages. Ces derniers sont restés prisonniers pendant 444 jours et l’attitude des Iraniens est considérée comme une insulte volontaire au président Carter. Mais le nouveau président Reagan le laisse tout de même se déplacer pour accueillir les otages libérés à leur sortie d'Iran.

En , il rencontre à Vienne Léonid Brejnev et signe avec lui le traité SALT II sur une nouvelle limitation de la course aux armements ; mais il ne donne aucune garantie quant à sa ratification par le sénat américain ; le fait est que celui-ci fait traîner les choses en longueur, cherchant de multiples prétextes, comme la prétendue découverte d'une brigade soviétique à Cuba en , en réalité présente dans l'île depuis la crise des missiles. Le est décidée la « double décision de l'OTAN » consistant, face aux SS20 soviétiques, à programmer dans les quatre ans qui suivent l'installation en Europe occidentale d'euromissiles Pershing, en cas d'échec au terme de ce délai des « négociations de Genève » avec l'URSS. Ces tergiversations auraient en Afghanistan levé les dernières hésitations du Kremlin régulièrement sollicité depuis plus de six mois par le gouvernement afghan pour une intervention[11]. Les hésitations américaines à ratifier le traité SALT II s'expliquent aussi par le fait que la révolution iranienne a provoqué en le démantèlement des bases américaines chargées de surveiller l'URSS, et qu'en , une révolution pro-castriste a pris le pouvoir à la Grenade. D’après Zbigniew Brzeziński, conseiller à la sécurité nationale de Carter, la justification donnée par l'Union soviétique à son invasion de l’Afghanistan, en , selon laquelle elle luttait contre une ingérence secrète des États-Unis dans le pays, avait un fond de vérité : en effet, six mois avant l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, Carter autorise un programme afghan à la CIA, une aide non-létale d'un demi-million de dollars aux opposants moudjahidins en Afghanistan. On s’aperçoit plus tard que ce programme, continué durant toute la durée de la guerre, a aidé à la chute de l’Union soviétique mais qu’il a aussi contribué à aider indirectement les futurs Talibans à prendre le pouvoir et, d'une manière plus générale, a favorisé l'islamisme[12]. Le , Carter annonce la formation de la Rapid Deployment Joint Task Force (en) (RDF, force de déploiement rapide, qui deviendra le United States Central Command en 1983).

Carter affirme que les États-Unis ne laisseraient pas une puissance étrangère contrôler le golfe Persique (doctrine Carter). Il organise une vigoureuse campagne mondiale d'appel au boycott des Jeux olympiques d'été de Moscou, campagne suivie par une quarantaine de pays. Même s'il n'y a plus de service militaire obligatoire (la conscription), Carter rétablit l'obligation d'inscription des hommes sur le Selective Service System (en)[13]. Néanmoins, il semble adopter un profil bas en Pologne après la naissance en du syndicat Solidarność, estimant que la Pologne devait rester dans le pacte de Varsovie.

Il permet dans un premier temps un certain réchauffement des relations avec Cuba : suppression des restrictions de voyage à Cuba, suspension des vols espions au-dessus du territoire cubain, accords sur les zones de pêche, etc. L’embargo est cependant maintenu. Pourtant, la proximité entre Cuba et le Nicaragua sandiniste le conduit à durcir ses positions, par crainte de voir s'étendre les révolutions en Amérique centrale.

Il mène une politique pro-israélienne et destitue Andrew Young de sa fonction d'ambassadeur des États-Unis aux Nations unies, lui reprochant d'avoir rencontré des représentants de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). À l'ONU, les États-Unis opposent leur veto aux résolutions africaines visant à imposer un embargo total sur les livraisons d'armes au régime ségrégationniste sud-africain[14]. Il refuse de reconnaitre le gouvernement angolais issu du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), mouvement d'inspiration marxiste qui avait mené la lutte pour l'indépendance du pays[15].

Observation d'un OVNI

Jimmy Carter a vu un objet volant non identifié (OVNI) en 1969 et, à la suite de la demande du International UFO Bureau (Bureau international des OVNI), a rempli un formulaire d'observation[16] en 1973, alors qu'il était gouverneur de la Géorgie. L'observation de Jimmy Carter a été par la suite attaquée par le sceptique Robert Sheaffer[17], membre du Committee for Skeptical Inquiry : d'après ce dernier, l'observation pourrait s'expliquer par une méprise avec la planète Vénus entourée d'un halo. Cependant, cette interprétation ne permet pas d'expliquer la totalité de l'observation, en particulier lorsqu'on considère les variations de tailles et de positions. Son immobilité suivie d'une évolution rapide vers l'ouest ne peuvent en aucun cas correspondre aux signatures d'une planète ou d'une étoile. Jimmy Carter compare, par ailleurs, la taille de l'objet à la taille de la Lune avant de subir une diminution puis de retrouver une taille plus importante.

Certains ont prétendu que lors de sa campagne présidentielle, il aurait promis de faire éclater la vérité sur tout témoignage concernant les OVNI que l'on tenterait de cacher. Lors d'un entretien accordé en 2007 au podcast The Skeptics' Guide to the Universe[18], il a affirmé qu'il n'y avait aucun fondement à cette rumeur. De plus, contrairement à ce que certains ufologues ont affirmé, il n'a jamais demandé au directeur de la CIA, George H. W. Bush, à avoir accès aux dossiers de la CIA concernant les OVNI[19]. Toujours dans cet entretien, il affirme ne pas croire que l'objet de son observation ait été en rapport avec des visiteurs d'origine extraterrestre et affirme clairement ne pas croire que des extraterrestres visitent notre planète à l'heure actuelle. Il explique de plus que pour lui le sujet OVNI n'est pas très important, qu'il a rempli sans vraiment y penser les trois pages du formulaire du Bureau international des OVNI, probablement à la suite de la suggestion d'un de ses fils alors adolescent.

Controverses et affaires médiatiques

Certains membres de la campagne Reagan-Bush et de son gouvernement (et particulièrement Barbara Honegger (en), auteur de October Surprise[20]), ainsi que le président de l'Iran en 1980 (Abolhassan Bani Sadr, auteur de My Turn to Speak: Iran, the Revolution and Secret Deals With the U.S.), ont déclaré qu'un arrangement secret entre Reagan et les Iraniens (orchestré par George H. W. Bush) était responsable de la destruction d'un pacte qui liait le gouvernement Carter et le gouvernement iranien, qui aurait pu permettre la libération des otages en . L'équipe de Reagan appelait ce scénario « Surprise d'octobre ». Des sources anonymes prétendent même que lorsque les États-Unis s’engagèrent dans ce qui devint le scandale Iran-Contra (Irangate), c’est-à-dire la vente d’armes à l’Iran pour faire la guerre à l'Irak, ce fut à cause d’un chantage exercé par les Iraniens qui menaçaient de dévoiler l’accord avec le gouvernement Reagan. On note qu'aucune de ces accusations n'a été prouvée ou n'a été l'objet d'une enquête officielle.

En 1977, Carter déclare que les États-Unis n’ont pas à présenter d'excuse au peuple vietnamien pour les dégâts causés pendant la guerre, car les deux camps se sont mutuellement infligés des dommages.

On accusa Carter d'avoir cherché à étouffer les événements de Three Mile Island, la fusion partielle du réacteur dans cette centrale nucléaire. On lui reprocha également de ne pas avoir promu suffisamment sa politique étrangère fondée sur le respect des Droits de l'homme et en particulier en ce qui concerne le soutien au gouvernement indonésien alors même que celui-ci était impliqué par un génocide pendant son occupation du Timor oriental. On releva aussi qu'il se montra très discret sur la situation des droits de l'homme en Chine, en laquelle il voyait un allié précieux dans son combat contre l'Union soviétique. Le reproche le plus étendu est l'incohérence d'une politique étrangère qu'il modifiait tous les six mois. Il ne savait pas choisir entre les influences contradictoires de son secrétaire d'État, porté au dialogue avec l'URSS, Cyrus Vance, et de son conseiller antisoviétique, Zbigniew Brzeziński.

En 1979, alors que Carter était en train de pêcher sur sa barque dans son étang, un lapin des marais a nagé vers son embarcation avec l'intention d'y monter. Carter évacua l'animal en agitant sa rame. L'incident ayant été pris en photo, il en devint un objet d'hilarité contre Carter accusé de couardise envers un animal apparemment inoffensif. Les médias surnomment cet épisode « l’attaque du lapin tueur ».

Élection présidentielle de 1980

Le président sortant est à nouveau candidat, pour un second mandat, mais, discrédité il ne parvient pas à rééditer la brillante campagne de 1976. Conformément à ce qu'indiquaient les sondages, Ronald Reagan est élu président des États-Unis avec 51,20 % des suffrages, le président sortant récoltant 42 % des suffrages.

Après la Maison-Blanche

Fondation Carter

Après sa défaite à la présidentielle, Carter n'aspira pas à une paisible retraite mais resta profondément impliqué dans les affaires du monde. En 1982, il fonda à Atlanta la Fondation Carter qui se donna pour mission la résolution des conflits, la promotion de la démocratie ou encore l'aide au développement humanitaire. Ainsi, on le vit mener des missions d'observation des élections à travers le monde (Panama, Nicaragua, Haïti, Éthiopie, Indonésie, les territoires palestiniens…). L'ancien président s'est fait médiateur dans de nombreux conflits. En 1994, il désamorça une crise nucléaire entre son pays et la Corée du Nord. La même année, il évita une invasion armée des troupes américaines en Haïti et négocia un cessez-le-feu en Bosnie-Herzégovine. En Afrique, il mène d'ambitieux programmes de développement avec notamment l'éradication du dangereux ver de Guinée. En 2002, Jimmy Carter fit une visite historique à Cuba durant laquelle il s'exprima ouvertement sur la télévision d'État à propos des carences du gouvernement cubain dans le domaine des droits de l'homme, mais se prononça également en faveur d'une levée du blocus économique de l'île. Toutes ces actions menées depuis 20 ans furent récompensées par le prix Nobel de la paix attribué en 2002 à l'artisan des accords de Camp David.

Autres engagements (depuis 2003)

Son action sur le plan international suscite les réactions les plus diverses dans son propre pays. En particulier, Carter a condamné les deux guerres lancées contre l'Irak en 1991 et 2003 et il s'avère être l'un des auteurs de critiques les plus constants de l'administration Bush. À côté de ces engagements politiques, l'ancien président n'hésite pas à manier régulièrement la truelle ou le marteau pour le compte de la fondation Habitat pour l'humanité qui vient en aide aux plus démunis. En outre, il a écrit nombre d'ouvrages dans les domaines les plus divers s'essayant même à la poésie ou à la fiction historique.

Le , lors d'une interview télévisée, l'ancien président a émis le souhait d'être inhumé devant sa maison de Plains, expliquant que c'est dans cette ville que lui et son épouse sont nés. Il a précisé qu'à son décès une cérémonie serait organisée à Washington et que sa dépouille serait brièvement exposée au public à Atlanta[21].

En 2006, il affirme dans son livre Palestine : la paix, pas l'apartheid qu'Israël est un « État d'apartheid », estimant que ce terme se justifie par « les barrières grillagées, les détecteurs électriques et les blocs de béton installés par les autorités israéliennes le long de la frontière avec la Cisjordanie. » Il estime également que la critique d'Israël est devenue quasiment impossible aux États-Unis : « il y a dans ce pays une formidable intimidation qui réduit nos concitoyens au silence », un silence observé par les « individus ou personnes candidates à des fonctions électives mais aussi par les médias d'information »[22].

Il est durement attaqué par la presse américaine pour ces déclarations ; le New York Post estime que « de président raté, il est devenu un ami des tyrans de gauche, détracteur global de tout ce qui peut représenter les intérêts légitimes de l’Amérique. » L'Anti-Defamation League fait publier des annonces dans différents journaux accusant l'ancien président d’être antisémite. Plusieurs dirigeants du Parti démocrate, tels que Howard Dean (président du parti) et Nancy Pelosi (présidente de la Chambre des représentants) prennent alors leurs distances avec Carter[23].

Il fait partie depuis 2007 du groupe des Global Elders (anglais signifiant les anciens, ou sages), créé par Nelson Mandela afin de promouvoir la paix et les droits de l'Homme dans le monde.

En , il publie un livre audio intitulé Measuring Our Success : Sunday Mornings In Plains - Bible Study with Jimmy Carter s'inspirant de sa vie au sein de l'Église baptiste de Maranatha de Géorgie[24].

En , il adopte une position critique envers la politique mise en place par l'administration Bush, déclare que les États-Unis « utilisent la torture » et qu'à ce sujet, George W. Bush ment[25].

Le , à l'invitation du président en exercice, George W. Bush, il participe à un déjeuner à la Maison-Blanche réunissant tous les présidents des États-Unis encore vivants : George H. W. Bush, Barack Obama (alors président élu mais non encore en fonction), George W. Bush et Bill Clinton.

Longévité

Depuis le , il est le président à avoir survécu le plus longtemps après son départ du pouvoir, avec 42 ans, 167 jours de retraite, dépassant Herbert Hoover, mort 31 ans et 7 mois après avoir quitté la Maison-Blanche. Il est également, à l'âge de 98 ans, 278 jours, le président américain ayant vécu le plus longtemps, depuis le , date à laquelle il a dépassé George H. W. Bush, mort à 94 ans et 171 jours.

Postérité

Le 8 avril 1998, le Secrétaire à la Marine des États-Unis John H. Dalton, annonce officiellement que le dernier des trois sous-marins de la classe Seawolf, la classe de sous-marins nucléaires alors la plus récente de l’US Navy, prendra le nom de l'ancien président James Earl Carter, Jr., le seul président des États-Unis à avoir servi dans les sous-marins. Le USS Jimmy Carter (SSN-23) est en service depuis 2005.

Ministère

À l’âge de 18 ans, il devient diacre à l’église baptiste Maranatha Baptist Church de Plains (Géorgie), où il enseigne à l’école du dimanche[26]. En 2000, Jimmy Carter décide de quitter la Convention baptiste du Sud[27], dont il était membre depuis 1986, lui reprochant sa « rigidité théologique croissante »[28]. En 2007, il fonde l’organisation New Baptist Covenant pour la justice sociale, dont il est président[29] - [30].

Vie privée

Famille et enfants

Il a épousé le Rosalynn Smith, née dans la même ville que lui et avec laquelle il a eu quatre enfants. Leur descendance comprend également huit petits-enfants et deux arrière-petits-fils[31] :

- John William Carter dit Jack Carter (1947-).

- James Earl Carter III dit Chip Carter (1950-).

- James Earl Carter IV (1977-).

- Margaret Alicia (1987-).

- Jeffrey Donnel Carter (1952-).

- Joshua Jeffrey (1984-).

- Jeremy Davis Carter (1987-2015)

- James Carlton (1991-).

- Amy Lynn Carter (en) (1967-).

- Hugo James Wentzel (1999-).

La dernière a connu pendant son adolescence les feux des médias car elle vivait avec ses parents à la Maison-Blanche, première enfant à y habiter depuis la famille Kennedy au début des années 1960.

Problèmes de santé

Le , Jimmy Carter, dans un communiqué publié par The Carter Center, révèle qu'il est atteint d'un cancer en phase avancée[33]. Le , il annonce sa guérison[34] et deux semaines plus tard, jour pour jour, le , pendant qu'il enseigne dans une Église baptiste, l'ex-politicien annonce la mort d'un de ses petits-fils, Jeremy Carter, âgé de 28 ans. Les causes du décès n'ont pas été dévoilées[35].

Le , il sort de l'hôpital après y avoir passé deux semaines en observation à la suite d'une opération réussie pour soulager une pression cérébrale causée par de récentes chutes[36]. Le , il est de nouveau hospitalisé en raison d'une infection des voies urinaires[37] et ressort le du Phoebe Sumter Medical Center[38].

Le , la Fondation Carter annonce qu'il reçoit des soins palliatifs à domicile et souhaite passer « le temps qu'il lui reste » avec sa famille[39].

Documentaires

- Man from Plains, réalisé par Jonathan Demme en 2007, suit l'ancien président dans sa tournée promotionnelle du livre Palestine : la paix, pas l'apartheid[40].

- Jimmy Carter - Le président rock'n'roll, réalisé par Mary Wharton (2020)[41].

Dans la fiction

- 2021 : Reagan de Sean McNamara, interprété par Skip Schwink.

Distinctions

Récompenses

Parmi les distinctions que Carter a reçues figurent la Médaille présidentielle de la liberté en 1999.

- Liberté de la ville de Newcastle upon Tyne, Angleterre, 1977

- Silver Buffalo Award, Boy Scouts of America, 1978

- Médaille d'or, Institut international des droits de l'homme, 1979

- Médaille de médiation internationale, American Arbitration Association, 1979

- Martin Luther King Jr., Prix de la paix non violente, 1979

- Prix international des droits de l'homme, Synagogue Council of America, 1979

- Prix du défenseur des langues étrangères, Conférence du Nord-Est sur l'enseignement des langues étrangères, 1979

- Prix de l'écologiste de l'année, 1979

- Harry S. Truman Prix de la fonction publique, 1981

- Ansel Adams Prix de la conservation, Wilderness Society, 1982

- Prix des droits de l'homme, Ligue internationale des droits de l'homme, 1983

- Prix mondial de la paix méthodiste, 1985

- Albert Schweitzer Prix de l'Humanitaire, 1987

- Prix Edwin C. Whitehead, Centre national d'éducation sanitaire, 1989

- Prix S. Roger Horchow du meilleur service public par un citoyen privé, Jefferson Awards, 1990

- Médaille de la liberté, National Constitution Center, 1990

- Prix Spirit of America, Conseil national des études sociales, 1990

- Prix des médecins pour la responsabilité sociale, 1991

- Prix Aristote, Fondation Alexander S. Onassis, 1991

- W. Averell Harriman Prix de la démocratie, National Democratic Institute for International Affairs, 1992

- Médaille de la paix Spark M. Matsunaga, Institut américain de la paix, 1993

- Prix Humanitaire, CARE International, 1993

- Médaille de l'écologiste de l'année, National Wildlife Federation, 1993

- Médaille Audubon, National Audubon Society, 1994

- Prix du Rotary International pour la compréhension du monde, 1994

- Prix J. William Fulbright pour la compréhension internationale, 1994

- Prix national de la liberté du musée des droits civiques, 1994

- Prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la paix, 1994

- Grand-Croix de l'Ordre de Vasco Núñez de Balboa de Panama, 1995

- Prix des quatre libertés ; Médaille de la liberté, 1995

- Prix humanitaire distingué de l'évêque John T. Walker, Africare, 1996

- Humanitaire de l'année, GQ Awards, 1996

- Prix humanitaire international du Kiwanis, 1996

- Prix Indira Gandhi pour la paix, le désarmement et le développement, 1997

- Jimmy and Rosalynn Carter Awards for Humanitarian Contributions to the Health of Humankind, National Foundation for Infectious Diseases, 1997

- Prix des Nations Unies pour les droits de l'homme, 1998

- La Médaille Hoover, 1998

- Le Delta Prize for Global Understanding, Delta Air Lines & The University of Georgia, 1999

- Prix international pour la survie de l'enfant, UNICEF Atlanta, 1999

- William Penn Mott Jr., Park Leadership Award, National Parks Conservation Association, 2000

- Prix international Zayed pour l'environnement, 2001

- Prix humanitaire Jonathan M. Daniels, VMI, 2001

- Prix humanitaire Herbert Hoover, Boys & Girls Clubs of America, 2001

- Prix Nobel de la paix, 2002

- Prix Christopher, 2002

- Finaliste du prix Pulitzer en biographie ou autobiographie, 2002

- Temple de la renommée de la chasse et de la pêche de Géorgie, 2016

- Prix Ivan Allen Jr. pour le courage social, Georgia Institute of Technology, 2017

- Médaille Gerald R. Ford pour service public distingué, 2017

- Prix Bill Foege de la santé mondiale, 2018

- Intronisation au Georgia Agricultural Hall of Fame, Université de Géorgie, 2018

- Prix Tzedek v'Shalom, J Street, 2021

Grammy Awards

- Meilleur album de narration, Our Endangered Values: America's Moral Crisis, 2006

- Meilleur album de narration, A Full Life: Reflections at 90, 2015

- Meilleur album de narration, Faith - A Journey for All, 2018

Doctorats honoris causa

- Docteur en droit : Morehouse College, 1972 ; Collège Morris Brown, 1972; Université Notre-Dame, 1977 ; Université Emory, 1979 ; Université Kwansei Gakuin, 1981 ; Georgia Southwestern College, 1981; École de droit de New York, 1985 ; Collège Bates, 1985 ; Collège Centre, 1987; Université Creighton, 1987 ; Université de Pennsylvanie, 1998 ; Université Queen's à Kingston, 2012

- Docteur en ingénierie : Georgia Institute of Technology, 1979

- Docteur en philosophie : Weizmann Institute of Science, 1980 ; Université de Tel-Aviv, 1983 ; Université de Haïfa, 1987

- Docteur en lettres humaines : Central Connecticut State University, 1985 ; Trinity College, 1998 ; Université Hoseo (en), 1998

- Doctorat honoris causa : Université G.O.C, Haïti, 1995; Université de Djouba, 2002

- Docteur en droit civil : Université d'Oxford, 2007

- Docteur en sciences humaines : Université baptiste de Hong Kong, 2011 ; Université Liberty, 2018

Notes et références

- Prononciation en anglais américain retranscrite selon la norme API.

- « Jimmy Carter, the politics of family, and the rise of the religious right | WorldCat.org », sur www.worldcat.org (consulté le )

- (en-US) Wolfgang Saxon, « Hugh Carter Sr., 78, Bait Seller And Aide to His Cousin Jimmy », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- Ce qui a pour effet de les mettre en difficulté et la faillite d'une grande partie d'entre elles coûta au trésor ce qui ne fut dépassé que par la crise financière mondiale (John Kay : Que font les banques de notre argent?)

- Pierre Dommergues, « Le modèle américain », Le Monde diplomatique, (lire en ligne, consulté le ).

- Julien Brygo, « Le routier américain, une icône en voie de disparition », Le Monde diplomatique, (lire en ligne, consulté le )

- Georges Couffignal, « L'Amérique centrale 1979-1990 : de l'internationalisation a la régionalisation des crises locales », Cultures & Conflits, no 08, (ISSN 1157-996X, DOI 10.4000/conflits.523, lire en ligne, consulté le ).

- Oscar Martinez Penate, Le soldat et la guérillera. Une histoire orale de la guerre civile au Salvador, Sylepse, , p. 16

- Serge Halimi, « Idée reçue : l’Europe doit sa liberté aux États-Unis », sur Le Monde diplomatique,

- (en) Hendrik Hertzberg, « “Argo”: The Jimmy Carter Experience », The New Yorker, (ISSN 0028-792X, lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Melandri, La politique étrangère des États-Unis de 1945 à nos jours, Paris, PUF, 1982, 1re édition.

- Vincent Jauvert, Les révélations d'un ancien conseiller de Carter: « Oui, la CIA est entrée en Afghanistan avant les Russes... », Le Nouvel Observateur, n°1732, 15 janvier 1998, p. 76). Les détails du programme en juin 1979 viennent de (en) Robert M. Gates, From the Shadows : The Ultimate Insider's Story of Five Presidents and How They Won the Cold War, New York, Simon & Schuster, (ISBN 0-684-81081-6), p. 146.

- Programme servant à préparer une éventuelle conscription.

- Sylvie Laurent, « Ce que la Palestine m’a appris du racisme aux États-Unis »,

- Augusta Conchiglia, « Quand Cuba se battait pour l’Angola », sur Le Monde diplomatique,

- (en) « President Jimmy Carter's Actual UFO Sighting Report' », sur presidentialufo.com.

- (en) « President Carter's "UFO" Is Identified as the Planet Venus », sur debunker.com.

- (en) Podcast #105, 25 juillet 2007 - The Skeptics' Guide To The Universe

- Bob Novella :« President Carter, in my research I've come across rumors in the UFO community that you asked then CIA director George H. W. Bush for access to the CIA's UFO files and he refused. Is there any truth to this? » Jimmy Carter : « No »

- (en) Barbara Honegger, October surprise, New York, Tudor Pub. Co, , 19764169 p. (ISBN 978-0-944-27646-4, OCLC 19764169).

- (en) « Carter's burial plans please his hometown », sur Ocala

- « Jimmy Carter accuse Israël d'"apartheid" », L'Obs, (lire en ligne)

- Mariano Aguirre, « Israël, l’antisémitisme et l’ex-président James Carter », sur Le Monde diplomatique,

- (en) Jimmy Carter, Sunday mornings in Plains Bible study with Jimmy Carter : measuring our sucess, New York, NY, Simon & Schuster Audio, (ISBN 978-0-743-56726-8, OCLC 133071045).

- « Pour Jimmy Carter, les Etats-Unis pratiquent la torture », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Rebecca Burns, Pilgrimage to Plains: The faithful come from around the world to hear Jimmy Carter preach, atlantamagazine.com, 1 juin 2016

- (en) Somini Sengupta, « Carter Sadly Turns Back On National Baptist Body », sur nytimes.com, 21 octobre 2000.

- « Etats-Unis: Jimmy Carter quitte la Convention baptiste du Sud », Cath.ch, (lire en ligne, consulté le )

- Carla Hinton, Ex-president Jimmy Carter works to unite all Baptists, oklahoman.com, USA, 25 juillet 2009

- (en) Mark Wingfield, New Baptist Covenant shifts gears to convene, connect and communicate, baptistnews.com, USA, 22 février 2022

- (en) « Carter Family », sur New Georgia Encyclopedia.

- (en) Andrea Drusch, « 10 things to know about Jason Carter », sur POLITICO, (consulté le )

- (en) « Statement from Former U.S. President Jimmy Carter », sur cartercenter.org, .

- (en) « Former President Jimmy Carter Says He Is Free of Cancer », The New York Times, (lire en ligne).

- « Jimmy Carter pleure la mort de son petit-fils », sur fr.canoe.ca (consulté le ).

- « Après une nouvelle opération, Jimmy Carter de retour chez lui pour Thanksgiving », sur parismatch.com, (consulté le ).

- « L'ex-président américain Jimmy Carter de nouveau hospitalisé », sur bfmtv.com, (consulté le ).

- Michael Markus Mvondo, « Jimmy Carter rentre de l'hôpital après avoir été hospitalisé pour une infection urinaire », sur amomama.fr, (consulté le ).

- « L'ancien président américain Jimmy Carter reçoit des soins palliatifs chez lui. », Le Figaro, (lire en ligne)

- « Mort de Jonathan Demme, réalisateur du Silence des agneaux et Philadelphia », sur allocine.fr,

- (en) Jimmy Carter - Le président rock'n'roll sur l’Internet Movie Database

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- (en) AllMovie

- (en) Disney A to Z

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- (en) Rotten Tomatoes

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz

- (en) Songkick

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative au sport :

- (en) Olympedia

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Biographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Nobel Lecture — qui détaille ses apports)