American Expeditionary Force

L'American Expeditionary Force (ou AEF) est le nom donné au corps expéditionnaire américain en Europe durant la Première Guerre mondiale.

| American Expeditionary Force | |

Pershing et Bliss visitant un camp d'entrainement. | |

| Création | |

|---|---|

| Dissolution | |

| Pays | |

| Branche | Armée de Terre |

| Type | Armée |

| Rôle | Coordination des unités américaines contre la Triplice |

| Effectif | Jusqu'à deux millions |

| Fait partie de | Armées Alliées Front de l'Ouest |

| Garnison | Chaumont |

| Inscriptions sur l’emblème |

le 11 novembre |

| Guerres | Première Guerre mondiale |

| Batailles | Troisième bataille de l'Aisne Saillant de Saint-Mihiel Offensive Meuse-Argonne |

| Commandant | Frederick Funston John Pershing |

| Commandant historique | John Pershing |

Constitué le , il fut dissous en 1919. Ce corps expéditionnaire était sous les ordres du général John J. Pershing nommé à ce poste après le décès soudain le du général Frederick Funston, primitivement désigné a ce poste par le président Woodrow Wilson en prévision de l'entrée en guerre contre l'Empire allemand.

État des forces armées américaines et mobilisation

Le , les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Si l'US Navy est rapidement en mesure de venir en renfort des marines alliées et d'intervenir dans le conflit, l'armée de terre américaine avec seulement 250 000 hommes est « numériquement déclassée, sous-équipée et sous encadrée »[1]. Pour cette raison, elle est incapable de jouer un rôle significatif sur le théâtre de guerre européen[1]. Conscient de cette faiblesse, le général Tasker Howard Bliss affirme alors que « la guerre devrait durer au moins encore deux ans avant que nous ne puissions avoir d'autre participation que navale et économique »[1].

En dépit de ces difficultés, le président Woodrow Wilson est déterminé à peser sur l'issue du conflit et met en œuvre une politique volontariste qui va permettre de créer en dix-huit mois une armée de 4 millions de soldats[1].

L'adoption du Selective Service Act quelques semaines après l'entrée en guerre permet de mettre en place la conscription dans un pays qui ne connaît historiquement qu'un type de milices volontaires. Le pays doit engager des moyens considérables pour construire des camps d'instruction, des milliers de baraquements afin de sélectionner et accueillir les recrues[1].

Il faut six mois pour que les premières divisions américaines deviennent une réalité. En , les effectifs atteignent 250 000 hommes essentiellement encore sur la base du volontariat[1]. Ce chiffre atteint un million en . Lorsque surviendra l'armistice, l'armée américaine compte déjà 4 millions de soldats dont près de la moitié a été transportée en France[1].

Déploiement

L'arrivée de l'AEF a été précédée par de jeunes volontaires américains venant s'engager en France, comme les ambulanciers de l'American Field Service en 1915 ou les aviateurs de l'escadrille La Fayette en 1916.

Des organisations non gouvernementales seront étroitement associées à l'AEF comme la Croix-Rouge américaine et la Young Men's Christian Association[2].

Le , le général Pershing débarque avec son état-major à Boulogne-sur-Mer à bord de l'Invicta[3]. Le , la 1re division américaine commandée par le général Sibert (en) arrive à Saint-Nazaire à bord de l'USS Tenadores[3]. Dans les semaines suivantes, le port de Saint-Nazaire s'avérant trop petit face à l'afflux de soldats, un port supplémentaire, le port de Brest, est choisi par les autorités américaines. Plus tard, les ports de Bordeaux et de Cherbourg seront également utilisés[3].

Brest sera le principal port de débarquement (et en 1919 de réembarquement). Début , une base militaire américaine y est créée, la base no 5[3]. Le , les 3 premiers navires américains débarquent plus de 7 500 soldats[3]. Dans les mois qui suivent, 3 compagnies de dockers d'un régiment américain vont alors s'occuper des débarquements des navires. Des troupes américaines du génie agrandissent le port, construisant de nouveaux quais et jetées, des entrepôts, des voies ferrées[3].

Le camp de Pontanezen, à proximité de la ville, est créé, capable d'accueillir 75 000 hommes[3], possédant même son propre journal, le Pontanezen Duckboard[3]. Un état-major, des services téléphoniques et télégraphiques, la police militaire, un hôpital et même une prison américains sont installés en ville. Un établissement de la Young Men's Christian Association et un établissement de la Croix rouge américaine se créeront également[3]. La population américaine pendant près de deux ans dépassera la population locale. Près de 804 000 soldats américains débarqueront dans le port de Brest[3].

Au , il y a 150 000 soldats américains en France; le , on dénombrait environ 2 millions d'hommes venus des États-Unis en Europe pour aider la France et ses alliés dans les tranchées, essentiellement dans les rangs de l'United States Army à laquelle est intégrée une brigade du corps des Marines.

Répartition ethnique

Leur répartition raciale s'est faite ainsi :

- ~ 1 700 000 Blancs

- ~ 200 000 Afro-américains, regroupés dans des unités séparées pour cause de ségrégation. L'immense majorité servit dans des unités de logistique, seuls 20 % dans des unités de combat, dont la 93e division d'infanterie,

- 17 313 amérindiens sont incorporés dans l'armée américaine, 14 000 sont envoyés en France et 12 000 ont combattu soit 25 % de la population mâle à ce moment[4]. :

Unités

En France, le quartier général de la force expéditionnaire se trouve à Paris, au Pershing Hall et dans l'hôtel Delessert du parc de Passy.

Sur le front, le quartier général est situé en à la caserne Damrémont de Chaumont (Haute-Marne) avec plus de cinquante camps d'entrainement en majorité autour de Langres.

Concernant l'équipement, le casque Brodie sera utilisé jusqu'en 1942.

Infanterie

Le , la 1re division d'infanterie américaine (surnommée « The Big Red One », « le grand rouge », qui correspond à son insigne) débarque à Saint-Nazaire.

La 1st Infantry Division est la seule unité d'active immédiatement mobilisable par l'armée américaine. En effet à l'époque il n'y a pas de service militaire aux États-Unis et l'armée active (« Regular Army ») ne compte que 200 000 hommes[6].

La 2e division d'infanterie américaine est formée avec d'autres unités d'active dont une brigade de Marines.

En tout, 59 divisions sont mises sur pied en France, 20 divisions à partir de l'armée fédérale active (« Regular Army »). Ce sont les divisions numérotées 1st à 20th.

17 divisions sont mises sur pied à partir d'unités de la garde nationale des États-Unis (« National Guard »), elles sont numérotées de 26th à 42nd.

Enfin 22 divisions sont créées dans le cadre de la mobilisation, elles prennent les numéros de 76th à 97th.

Forces aériennes et diverses

Les forces aériennes américaines sont quasiment inexistantes en 1917, le United States Army Air Service créé le opéra 45 escadrons et 740 avions lors de l'armistice [7].

De nombreuses unités de soutien sont mises en place, de l'intendance aux services de santé en passant par les télécommunications dont une unité féminine surnommée les Hello Girls.

Corps de chars

Le plan initial prévoyait le déploiement pour 1919 d'un Corps Tank équipé de 2 000 chars français légers Renault FT et 200 chars britanniques lourds Mark VI (en). Le plan se transforme en 20 bataillons de 77 chars légers et 10 bataillons de 45 chars lourds[8]. C'est Georges Patton qui crée l'école de chars et l'U.S. Tank Corps à Bourg (Haute-Marne).

Au total, 8 bataillons lourds (du 301e au 308e) et 21 bataillons (du 326e au 346e) sont effectivement créés, dont seulement quatre (le 301e équipé de Mark V , et les 331e, 344e et 345e) participeront au combat[9].

Camps de permissionnaires

Dans les armées britanniques et françaises, les hommes avaient droit à 7 à 10 jours de permission tous les 4 à 6 mois. Durant l'été 1917, le haut-commandement de l'AEF décide que chaque homme peut recevoir 7 jours de permission tous les 4 mois. Il apprend aussi que, selon l'expérience franco-britannique, ces périodes comptent pour 70 % des infections sexuelles chez les hommes de troupe[10].

L'AEF organise alors 19 camps de permissionnaires proches de villes moyennes de province dotées d'une gare (par exemple Nîmes), et à l'écart des grandes villes et surtout de Paris. Le haut-commandement compte sur les activités sportives et culturelles (théâtre et cinéma aux armées) organisées par la Young Men's Christian Association pour maintenir les hommes en bonne condition physique et morale[10].

Cependant, en plusieurs occasions, la police militaire débusque des prostituées cachées dans les toilettes des trains à destination des camps de repos[10].

Informé de ces problèmes, Clemenceau écrit à Pershing le pour lui proposer des « maisons spéciales » ou BMC à l'usage exclusif de l'AEF. Pershing transmet la lettre à son gouvernement. Le secrétaire d'État à la guerre Baker décide de ne pas montrer cette lettre au Président Wilson, de crainte que celui-ci, outré, n'arrête la guerre[2].

Engagements

.jpg.webp)

L'effectif combattant réellement opérationnel après équipement et entraînement est de 85 000 hommes en , de 216 000 hommes fin septembre et de 440 000 hommes en .

Liste des unités engagées : 1re, 2e, 4e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 33e, 35e, 36e, 37e, 42e, 77e, 78e, 82e, 83e, 84e, 89e, 91e, 93e, 157e division (France) qui intégrait les 371e et 372e régiments américains de la 93e Division, 369e régiment, le United States Army Air Service et le corps de Chars[11].

Le corps expéditionnaire s'est particulièrement illustré au saillant de Saint-Mihiel les 2 et .

Avant il avait été engagé dans la troisième bataille de l'Aisne et notamment dans la bataille du bois Belleau et celle de Château-Thierry.

Il participa ensuite à l'offensive Meuse-Argonne qui mena à la victoire du .

Pertes

Les pertes parmi l'AEF furent d'environ 320 000 hommes, 53 402 morts au combat, 63 114 autres décès et 204 000 blessés[12].

Relativement peu de soldats américains souffrirent des gaz de combat même si un beaucoup plus grand nombre pensa erronément y avoir été exposé[13].

État sanitaire

Maladies infectieuses

Deux vaccinations furent systématiques : celle contre la variole et celle contre la typhoïde. Ces maladies furent relativement bien contrôlées : près de 70 cas de variole au sein de l'AEF et 14 décès, et près de 2 000 cas de typhoïde et 227 décès (contre plus de 20 000 cas et 2 600 décès par typhoïde lors de la guerre hispano-américaine)[15].

Contre le tétanos et la diphtérie, les vaccins n'existaient pas encore : les blessés et malades étaient traités par sérothérapie. De même, les oreillons, la rougeole et ses complications pulmonaires par surinfection (pneumonies) furent les principales causes d'hospitalisation des membres de l'AEF en 1917 et au début de 1918 (48 000 cas hospitalisés)[15].

L'épidémie de grippe espagnole à l'automne 1918 tua 25 000 hommes de l'AEF tandis que 360 000 autres furent gravement malades. Au total, un soldat américain sur 67 meurt de grippe ou de pneumonie en 1918[15].

Infections sexuelles

La prévention contre les maladies sexuellement transmissibles fut l'objet d'une propagande intensive basée sur la continence, la force morale et le sens des responsabilités[16]. Les soldats disposaient cependant d'un « kit de prévention » contenant de la pommade au calomel, de l'acide carbolique et du camphre[17]. Ils devaient passer une « dangle parade » (littéralement présentation de ce qui pend) en se présentant entièrement nus, les bras levés, devant un médecin[18].

Le général Pershing donne plusieurs ordres du grand quartier général sur ce sujet, faisant d'une infection sexuelle une faute passible de cour martiale, les hommes étant soignés dans des camps de rétention entourés de barbelés[19].

Durant le conflit l'AEF présente un taux d'infection génitale de 3,4 %, contre 12,7 % pour les troupes stationnées sur le territoire des États-Unis. Cependant le retour à la paix entraîne un relâchement : en , le taux d'infection est de 766 pour 1000 pour les troupes de l'AEF encore en France[20].

Selon Allan M. Brandt (en), l'expérience de l'AEF en France représente un choc de culture sexuelle entre le « laissez-faire » des Français (la chasteté est impossible) qui mettent l'accent sur le traitement, et le « provincialisme » puritain des Américains qui insistent sur la prévention morale[21].

Soldat inconnu

Une cérémonie eut lieu à Chalons-sur-Marne le pour choisir qui représenterait le soldat inconnu du corps expéditionnaire américain. Choisi parmi quatre dépouilles inconnues de soldats américains par le sergent Edward F Younger, du 50e régiment d'infanterie et héros de guerre, en présence des généraux américains Allen et Rogers, du général français Duport, il est décoré de la Légion d'honneur par le ministre français des Anciens combattants, André Maginot. Le corps partit aux États-Unis sur l'USS Olympia, les 3 autres corps étant enterrés dans un cimetière militaire de la Meuse. Le soldat inconnu est ensuite exposé au Capitole à Washington jusqu'au , date anniversaire de l'Armistice, puis est amené au cimetière d'Arlington, accompagné par le président Harding, le précédent président Woodrow Wilson et le général Pershing. Il est décoré de la croix de Victoria britannique puis il est enterré dans la tombe des Inconnus, créée pour l'occasion (elle accueillera par la suite des soldats inconnus des autres conflits).

Choix du soldat, mairie de Châlons.

Choix du soldat, mairie de Châlons. Photographie lors du choix du soldat, mairie de Châlons.

Photographie lors du choix du soldat, mairie de Châlons.

Mémoriaux et cimetières

De nombreux mémoriaux rappellent l'engagement des troupes américaines, souvent élevés sur le lieu où elles ont combattu. Ces mémoriaux ont été construits soit par l'American Battle Monuments Commission (créé en 1923), soit par des États. Parmi ces monuments :

- Le Monument américain de Montfaucon à Montfaucon-d'Argonne. Le plus imposant de tous avec une colonne dorique, un mur de rétention d’inspiration égyptienne et un chemin en escalier, œuvre de l'architecte américain John Russell Pope.

- Le Monument américain de Château-Thierry, œuvre de Paul Philippe Cret,

- Le monument du Missouri à Cheppy,

- Le pont mémorial à la 28e division américaine de Fismes,

- Le monument de Pennsylvanie à Varennes-en-Argonne, œuvre de Paul Philippe Cret,

- Le Monument américain de la butte de Montsec dans la Meuse,

- Le Naval Monument de Brest.

Il existe 8 cimetières américains de la Première Guerre mondiale en France dont :

- Le cimetière Meuse-Argonne, à Romagne-sous-Montfaucon dans la Meuse. Plus de 14 000 soldats américains y sont enterrés ce qui en fait le plus grand cimetière américain en France, Première et Deuxième guerres mondiales confondues.

- Le cimetière Saint Mihiel, à Thiaucourt-Regniéville en Meurthe-et-Moselle.

- Le cimetière et mémorial américain de la Somme.

- Le cimetière américain du Bois Belleau dans la Somme.

- Le cimetière américain de Seringes-et-Nesles dans l'Aisne.

Galerie d'images

George Patton devant un char Renault.

George Patton devant un char Renault..jpg.webp) Propagande américaine anti-germanique.

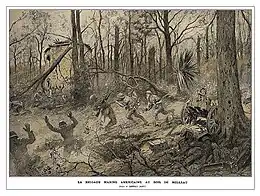

Propagande américaine anti-germanique. Les Marines à Bois-Belleau.

Les Marines à Bois-Belleau. Latrines de campagne.

Latrines de campagne.

Notes et références

- Rémy Porte, « La création de l'American Expeditionary Force », La Nouvelle Revue d'histoire, no 90, mai-juin 2017, p. 52-54

- Allan M. Brandt 1987, p. 105-106.

- Éric Rondel, Brest, le port de la Première Guerre mondiale, Astoure, (ISBN 978-2-84583-318-0 et 2-84583-318-0)

- Margot Guillois, « 1914-1918 • L'arme insoupçonnée des Américains », sur Courrier international, (consulté le )

- Historia, no 635 (septembre 1999)

- http://www.invalides.org/images/14-18-light%20fiches%20DRHAP/USA-guerre.pdf

- (en) AEF FACT SHEET MANPOWER, ORGANIZATION & CASUALTIES

- Dale Wilson, « The American Expeditionary Forces Tank Corps in World War I: From Creation to Combat » (consulté le )

- Richard A. Rinaldi, The US Army in World War I – Orders of Battle, Tiger Lily Publications LLC, , 244 p. (ISBN 0-9720296-4-8, lire en ligne).

- Allan M. Brandt 1987, p. 109-110.

- non exhaustive

- Congressional Research Service, American War and Military Operations Casualties:Lists and Statistics

- Venzon, ed. The United States in the First World War: An Encyclopedia (1995)

- Allan M. Brandt 1987, p. 111 (Brandt explique qu’à cette date, « enslaving habits » (habitudes addictives) est un euphémisme pour la masturbation et d’autres conduites sexuelles déviantes).

- (en) J. D. Grabenstein, « Immunization to Protect the US Armed Forces: Heritage, Current Practice, and Prospects », Epidemiologic Reviews, vol. 28, no 1, , p. 3–26 (ISSN 0193-936X et 1478-6729, DOI 10.1093/epirev/mxj003, lire en ligne, consulté le )

- Allan M. Brandt 1987, p. 107.

- Allan M. Brandt 1987, p. 114.

- Allan M. Brandt 1987, p. 99.

- Allan M. Brandt 1987, p. 102-103.

- Allan M. Brandt 1987, p. 115-117.

- Allan M. Brandt 1987, p. 118-121.

Voir aussi

Bibliographie

- Bruno Cabanes, Les Américains dans la Grande Guerre (2017)

- Rémy Porte, Les États-Unis dans la Grande Guerre (2017)

- Joël Huret, Les Américains sur le front de Lorraine 1917-1918

- Michaël Bourlet, L’armée américaine dans la Grande Guerre, 1917-1919

- Hélène Harter, Les États-Unis dans la Grande Guerre

- Dominique François et Gaëlle François, I want you, Le corps expéditionnaire américain – The American expeditionary forces (2017)

- Alban Butler Jr, La Grande Guerre vue par les Américains – Carnet du Cpt. Alban B. Butler Jr. de la First Division

- Gilbert Nicolas, Eric Joret, Jean-Marie Kowalski, Images des Américains dans la Grande Guerre – De la Bretagne au front de l’Ouest

- Eric Rondel, Brest, le port de la Première Guerre mondiale (2013)

- Collectif, 1917, les troupes de l'oncle Sam débarquent à Brest, Les cahiers de l'Iroise n° 225 (2017)

- Marcel Hervé, Les Américains à Brest 1917-1918-1919, tomes 1-2-3 (2015-2017)

- William March, Compagnie K (1933, 2013 pour la traduction française)

- Nimrod Thompson Frazer, Les boys d'Alabama (2014, 2017 pour la traduction française)

- Julien Bryan, Ambulance 464, MacMillan, 1918.

- (en) Allan M. Brandt, No magic bullet, A social history of venereal disease in the United States since 1880, Oxford University Press, (ISBN 0-19-503469-4), chap. III (« « The Cleanest Army in the World » Venereal Disease and the AEF »).

.

. - Ralph Dayton Cole & William Cooper Howells, The 37th Division in the World War 1917-1918 (Columbus, Ohio, 1926)

- Ray Neil Johnson, Heaven, Hell, or Hoboken (1919)

- Robert L. Dwight, A little sketch of my life in the U.S. Army (manuscrit)

- John H. Harris, Journal (manuscrit)

- Franklin A. Treece, Journal et correspondance (manuscrit)

- Major Ludwig S. Conelly, Front line fighters, First Battalion, 148th Inf. 37th Div. (1919)

- H.W. Fenker, The Thirty-Seventh's bit in the world's war of 1914-1918 – a brief story (1919)

- Don Palmer & Jack Koons, Billets and Bullets of 37th Division – cartoons and ragtime (1919)

- Lieutenant Clyde E. T. Tousley, War record, 136th Machine Gun Battalion, 37th Division, United States Army 1917-1919 (1919)

- George N. Vourlojianis, The Cleveland Grays: An urban military company, 1837-1919 (2002)

- Thomas W. Oliver, Camp Sheridan revisited

- Tom McLeod, History of 147th Infantry, 37th Division, in WWI

- William Benjamin West, The Fight for the Argonne (1919)

- Roger Batchelder, Watching and waiting on the border (Boston - New York, 1917)

- Cole C. Kingseed, A test of readiness: the Ohio National Guard and the Mexican border mobilization, 1916-1917 (1980)

Filmographie

- Goodbye Cleveland, hello France (2018, 52 min.), film documentaire de Claude Humbert sur le destin du Major Arthur Houts de la 37e Division [vidéo] Visionner la vidéo sur Vimeo.

Articles connexes

- Mission Viviani-Joffre

- États-Unis pendant la Première Guerre mondiale

- Général John Pershing, commandant l'American Expeditionary Force

- 2e division d'infanterie (États-Unis)

- 91e division d'infanterie (États-Unis)

- Bataille du bois Belleau

- Escadrille La Fayette

- 157e Red Hand Division (Division main rouge)

- Westerveldt Board

- Alliés de la Première Guerre mondiale

- (en) Formations of the United States Army during World War I (en)