Hassan II

Hassan II (en arabe : ٱلْحَسَن ٱلثَّانِي al-Ḥasan ath-thānī et en berbère : ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ Ḥasan wiss sin), né le à Rabat et mort le dans la même ville, est le roi du Maroc du à sa mort.

| Hassan II (ar) ٱلْحَسَن ٱلثَّانِي (ber) ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ | |

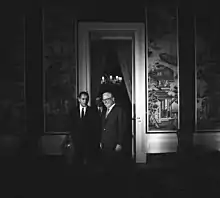

.jpg.webp) Hassan II en 1983. | |

| Titre | |

|---|---|

| Roi du Maroc | |

| – (38 ans, 4 mois et 27 jours) |

|

| Couronnement | |

| Premier ministre | Lui-même Ahmed Bahnini Mohamed Benhima Ahmed Laraki Mohammed Karim Lamrani Ahmed Osman Maati Bouabid Mohammed Karim Lamrani Azzedine Laraki Mohammed Karim Lamrani Abdellatif Filali Abderrahman El Youssoufi |

| Prédécesseur | Mohammed V |

| Successeur | Mohammed VI |

| Premier ministre du Maroc | |

| – (2 ans et 1 mois) |

|

| Monarque | Lui-même |

| Gouvernement | Hassan II 3 |

| Prédécesseur | Ahmed Bahnini |

| Successeur | Mohamed Benhima |

| Président du Conseil de gouvernement du Royaume marocain | |

| – (2 ans, 4 mois et 18 jours) |

|

| Monarque | Lui-même |

| Gouvernement | Hassan II 1 et 2 |

| Prédécesseur | Mohammed V |

| Successeur | Ahmed Bahnini |

| Prince héritier du Maroc | |

| – (29 ans, 7 mois et 22 jours) |

|

| Monarque | Mohammed V |

| Prédécesseur | Aucun |

| Successeur | Moulay Abdellah |

| Biographie | |

| Hymne royal | Hymne national |

| Dynastie | alaouite |

| Nom de naissance | El Hassan ben Mohammed Alaoui |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Rabat (Protectorat français au Maroc) |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Rabat (Royaume du Maroc) |

| Nature du décès | Infarctus du myocarde |

| Sépulture | Mausolée Mohammed-V |

| Nationalité | Marocaine |

| Père | Mohammed V |

| Mère | Lalla Abla bint Tahar |

| Fratrie | Moulay Abdellah |

| Conjoint | Lalla Latifa Amahzoune |

| Enfants | princesse Lalla Meryem Mohammed VI princesse Lalla Asmaa princesse Lalla Hasnaa prince Moulay Rachid |

| Héritier | Sidi Mohammed |

| Religion | Islam sunnite |

| Résidence | Palais royal de Rabat |

|

|

|

|

|

| Monarques du Maroc Premiers ministres du Maroc |

|

Après son père Mohammed V, Hassan II est le vingt et unième monarque de la dynastie alaouite, qui règne sur le Maroc depuis le milieu du XVIIe siècle, et le deuxième qui ait porté le titre de roi (malik), au lieu de celui de sultan.

Il est enterré au mausolée Mohammed V de Rabat, où reposent son père et son frère Moulay Abdellah. Son fils Sidi Mohammed lui a succédé sous le nom de Mohammed VI.

Jeunesse

Formation

Appelé Moulay Hassan en tant que prince héritier (variantes : Moulay El Hassan[1], Moulay Al Hassan[1]), il est le fils du sultan et futur roi Mohammed V. Le prince reçoit, au palais royal de Fes, les premiers enseignements de la science coranique, auprès de professeurs comme Moulay Tayeb el-Alaoui. Il a également Mehdi Ben Barka comme professeur de mathématiques.

Après des études universitaires à Rabat et à Bordeaux (France), le roi obtient, en 1951, le diplôme d'études supérieures en droit public.

Prince héritier

Moulay el-Hassan est très tôt initié aux arcanes du pouvoir et de la diplomatie. En 1943, il assiste, aux côtés de son père, à la conférence d'Anfa où il rencontre Winston Churchill et Franklin Roosevelt. Cette conférence des Alliés se tenait à la veille de la libération de l'Europe.

En 1947, le prince participe au voyage historique de Mohammed V à Tanger et assiste au discours de son père qui, alors qu'il s'était accommodé de façon pragmatique pendant des années du statut de protectorat, prend conscience (sous l'influence de Roosevelt) de la portée des mouvements indépendantistes à travers le monde, réclame l'indépendance du pays, son unité, son intégrité territoriale et son adhésion à la Ligue arabe. Il lance lui-même un appel aux jeunes les invitant à se mobiliser pour la libération. En 1952, il participe au discours du Trône, considéré comme la charte du nationalisme marocain contre le protectorat.

L'année suivante, il est exilé avec le sultan en Corse à Zonza, puis à Madagascar, avant de rentrer le .

L'indépendance acquise en 1956, son père le nomme chef d'état-major des forces armées royales — il réprime, à ce titre, le soulèvement du Rif — avant de le proclamer officiellement prince héritier le .

Roi du Maroc

Accession au trône

Le , à la mort de Mohammed V, Moulay el-Hassan est proclamé roi du Maroc sous le nom de Hassan II.

Début de règne

Dès son ascension au pouvoir, Hassan II décide de s’appuyer sur l’élite politique, administrative et militaire formée par la France à partir des années 1930. Celle-ci, généralement francophile et résolument anti-istiqlalienne, comprend notamment Mohamed Oufkir[2]. Il recrute, en tant que secrétaire personnelle, la républicaine espagnole Paquita Gorroño, l'une des figures de l'exil républicain à Rabat, qui travaille auprès de lui depuis 1956[3].

En , il fait adopter une constitution sur mesure, mal acceptée par les partis politiques — le roi, proclamé commandeur des croyants, est une personnalité « inviolable et sacrée ».

Une vague de répression s'abat alors sur l'opposition de gauche, suivie, après les émeutes de Casablanca et au Rif en 1965, par cinq ans d'état d'exception. En , un mouvement des lycéens, encadré par l’Union nationale des étudiants du Maroc (Unem), est lancé pour protester contre une loi du ministre de l’éducation, Youssef Belabes, limitant l’âge de l’accès aux lycées par interdiction de redoubler le brevet pour les plus de 16 ans[2] - [4]. Ces protestations sont réprimées avec violence : des centaines de jeunes sont tués en quelques jours, le bilan s’élèverait à plus de mille morts selon la presse étrangère et l’Unfp[2] - [4]. Le de cette même année, Mehdi Ben Barka, est enlevé au boulevard Saint-Germain à Paris (devant la brasserie Lipp), puis secrètement assassiné. De nombreux militants de l'Unfp sont emprisonnés et certains dirigeants du parti sont condamnés à mort[5].

Dans le même temps, il poursuit l'unification du royaume et la consolidation de son indépendance et de son intégrité territoriale : libération de la province de Tarfaya (1958) et de l'ancienne colonie espagnole, la province de Sidi Ifni (1969)[6].

Pour Hassan II, le danger viendra ensuite de l'armée.

Le , alors qu'il organise une réception à l'occasion de son anniversaire, près de 1200 soldats[7] pénètrent dans les enceintes du palais royal de Skhirat, faisant plus d'une centaine de morts (dont l'ambassadeur belge, Charles Guetta, plusieurs généraux etc), dans une tentative de coup d'État supposément menée par le lieutenant-colonel M'hamed Ababou et l'aide de camps du Roi le Général Medbouh mais dont la découverte postérieure de l'implication bien plus large de l'armée[8] conduira à une réorganisation complète de celle-ci.

Le , c'est le général et ministre de l'Intérieur et de la Défense Mohamed Oufkir qui monte une attaque aérienne contre l'avion du souverain alors que celui-ci rentre d'un voyage en France. Oufkir, selon la thèse officielle, se suicide (pourtant, on retrouvera sa dépouille avec cinq balles dans le dos). À chaque fois, Hassan II en réchappe. Il faudra attendre encore trois ans pour que le roi trouve enfin un terrain d'entente avec son opposition, son armée et, sans doute, son peuple.

Il emprisonnait certains de ses opposants, et leurs familles, et les faisait torturer dans les caves de la Sûreté à Rabat[9] - [10].

Selon le média Orient XXI[2], en 1975, Alexandre de Marenches, directeur du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage français (SDECE) aurait imaginé la « marche verte » (en direction de la colonie espagnole du Sahara occidental) comme moyen de mobilisation du peuple marocain autour de son monarque. Elle permettrait également à ce dernier de se débarrasser d’une partie de l’armée marocaine, perçue comme une menace potentielle[2].

Politique étrangère

Sur les questions diplomatiques, il est proche des États-Unis sans pour autant s'opposer frontalement à l'Union soviétique. Il adopte par ailleurs une approche ambiguë au sujet des conflits opposant Israël à certains pays arabes. D'après Yediot Aharonot pour le journal The Times of Israel, il aurait fait enregistrer au profit du Mossad les travaux d’une réunion secrète des dirigeants arabes destinée à évaluer leurs capacités militaires ; enregistrements qui seront déterminants pour Israël lors de la guerre des six jours[11]. En revanche, il envoie en 1973 au Golan un contingent se battre aux côtés des Syriens lors de la guerre d'octobre 1973[11].

Le 12 novembre 1984, lors du 20e sommet de l'Organisation de l'unité africaine, le roi suspend l'adhésion du Maroc par l'intermédiaire d'un membre de la délégation marocaine en protestation contre l'admission de la RASD au sein de l'institution[12] - [13].

« Voilà, et je le déplore, l’heure de nous séparer. En attendant des jours plus sages, nous vous disons adieu et nous vous souhaitons bonne chance avec votre nouveau partenaire. »

— Hassan II[12]

Il entre en conflit aussi avec le président burkinabé Thomas Sankara en raison de la décision de celui-ci de reconnaître la République arabe sahraouie démocratique[14].

Il entretient de très bons rapports avec la France, y compris avec une partie de son élite médiatique et financière. Ainsi, en 1988, le marché de la grande mosquée de Casablanca, un projet considérable financé via des contributions obligatoires, est accordé à son ami Francis Bouygues, l'un des plus puissants hommes d'affaires français[2]. Son image en France est écornée après la parution en 1990 de Notre ami le roi de Gilles Perrault, dans lequel l'écrivain décrit les conditions de détention au bagne de Tazmamart, la répression visant les opposants de gauche et Sahraouis, les assassinats politiques, mais aussi la situation sociale et la pauvreté dans laquelle vit la majorité des Marocains[2].

Islam, christianisme et judaïsme au Maroc

En ce qui concerne les chrétiens, Hassan II accomplit un geste qui n'était pas seulement un symbole. En effet, il admit monseigneur Norbert Calmels (1908-1985), un dignitaire du Vatican et ami du roi, à l'Académie royale. Cet ecclésiastique originaire du département de l'Aveyron, en France, était chargé d'opérer le rapprochement entre l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, le clergé catholique, quoique réduit, est non seulement libre d'exercer son culte, mais est également rétribué par les pouvoirs publics.

L'initiative la plus spectaculaire, fut l'invitation adressée au pape Jean-Paul II à venir visiter le Maroc. Le , au grand stade de Casablanca, le souverain pontife s'est adressé à plus de 80 000 jeunes Marocains en affirmant que les « chrétiens et les musulmans ont beaucoup de choses en commun, en tant que croyants et en tant qu'hommes [...] et que, dans le passé, nous nous sommes mal compris, nous nous sommes souvent opposés, et nous avons dépensé beaucoup trop d'énergie dans des querelles et dans des guerres. Je crois au fait que Dieu nous pousse aujourd'hui à changer nos vieilles méthodes ».

Hassan II citait souvent ce verset du Coran (sourate 29:46 "Al-Ankabut", l'Araignée) qui signifie : Et ne discute que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux qui sont injustes. Et dites:« nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous,tandis que notre Dieu et votre Dieu sont le même(Un Dieu unique),et c'est à lui que nous nous soumettons»[15].

La communauté juive marocaine comptait plusieurs centaines de milliers de personnes et était présente au Maroc depuis le IIe siècle av. J.-C. Après la proclamation de l’État d’Israël en 1948, les relations se tendent et des émeutes antijuives éclatent à Oujda et à Djerada. Ces événements conduisent environ 60 000 juifs à quitter le Maroc pour Israël entre 1955 et 1956. Ces départs se poursuivent jusqu’à ce qu’en 1961, le roi Hassan II autorise officiellement les juifs marocains à émigrer en Israël. Environ 80 000 d'entre eux, généralement très pauvres, partent à la suite de l'autorisation du Roi[16].

Enfin, après la guerre israélo-arabe de 1973, dans un climat de plus en plus hostile, 40 000 juifs du Maroc partent s’installer en France. Il résulte de ces différentes vagues migratoires que le Maroc ne compte aujourd'hui plus qu'un nombre infime de personnes de confession juive, estimé à environ 3000, qui vivent aujourd'hui principalement dans la région de Casablanca[17].

Fin de règne et mort

Son portrait apparaît dans tout le pays, sur les avenues, chez les commerçants qui peuvent être inquiétés par la police s'il n'est pas bien mis en évidence[18]. Mais ce ne sera qu'à la fin des années 1980, après une nouvelle série d'émeutes (au nord particulièrement, région plongée dans la précarité) et la montée en force de l'islamisme, que son régime commence lentement à se libéraliser. Les réformes constitutionnelles de 1992 et 1996 atténuent ainsi le caractère absolutiste de la monarchie. En février 1998, enfin, Hassan II nomme un opposant de toujours, le socialiste Abderrahman el-Youssoufi, au poste de Premier ministre chargé d'assurer « l'alternance ».

Parmi les actions emblématiques menées par le roi, on compte la politique de l'eau, avec la construction de grands barrages dans le pays afin de garantir l'approvisionnement en eau de la population, de l'agriculture, de l'industrie, etc[19]. Grâce à cette politique, le Maroc compte 139 grands barrages (2015) avec une capacité de mobilisation des eaux de surface égale à 17,6 milliards de mètres cubes. Cette politique se poursuit toujours avec, en moyenne, la mise en exploitation de 2 à 3 nouveaux barrages chaque année[20]. L'un des barrages construits à l'est du pays dans le cadre de ce plan fut baptisé barrage Hassan II.

À partir des années 1990, une opération de grande envergure pour la privatisation des entreprises publiques est menée par le roi et André Azoulay, le conseiller économique de la monarchie. Le groupe français Accor a ainsi pu acquérir six hôtels de la chaîne marocaine Moussafir et la gestion du palais Jamaï de Fès. Cette opération de privatisation permet d’une part aux notables marocains proches du pouvoir de contrôler les entreprises publiques les plus en vue, et, d’autre part, aux sociétés françaises d’opérer un retour en force dans l'économie du pays[21]. La famille royale acquiert notamment le groupe minier Monagem[21].

Moderniste et traditionnel, féodal et politicien madré, fin stratège conciliant Occident et Orient, mais aussi capable d'arbitraire et d'extrême dureté, Hassan II meurt après un règne de près de 40 ans, le 23 juillet 1999, à l'âge de 70 ans, et laisse à son fils, Mohammed VI, un Maroc structuré et uni. Mais aussi un royaume où les disparités sociales et les inégalités demeurent criantes et à l'héritage lourd.

Obsèques et inhumation

Les funérailles de Hassan II à Rabat le furent l'occasion de grandes manifestations de ferveur populaire et de soutien à la monarchie. Lors de la procession funèbre, le cortège est enveloppé par une masse de deux et demi à trois millions de personnes venues rendre un dernier hommage à leur roi. Cet événement est retransmis en direct par plus de 80 chaînes de télévision, dont les principales chaînes arabes et occidentales, représentant 65 pays. Des délégations et des représentants de plus de 60 pays viennent à Rabat pour lui rendre un dernier hommage. Plusieurs chefs d'État participent aux obsèques et font partie du cortège funéraire. Hassan II repose depuis dans le mausolée de son père à Rabat, avec son frère cadet Moulay Abdellah.

Famille

Le père d'Hassan II est Mohammed V du Maroc, sa mère Lalla Abla bint Tahar.

Hassan II a cinq sœurs et un frère :

- la princesse Lalla Fatima Zohra, née le , (du premier mariage de Mohammed V avec Lalla Hanila bint Mamoun (en)) morte le ;

- la princesse Lalla Aicha, née le à Rabat morte le (du second mariage de Mohammed V avec Lalla Abla) ;

- la princesse Lalla Malika, née le à Rabat, morte le 28 septembre 2021 (du second mariage de Mohammed V) ;

- le prince Moulay Abdallah, né le à Rabat, mort en 1983 (du second mariage de Mohammed V) ;

- la princesse Lalla Nezha, née en 1940 à Rabat, morte en 1977 (du second mariage de Mohammed V) ;

- la princesse Lalla Amina, née à Madagascar le , morte le à Fès des suites d'une longue maladie (du troisième mariage de Mohammed V du Maroc avec Lalla Bahia bint Antar (en) morte en 2008).

Hassan II a eu cinq enfants avec son épouse Lalla Latifa Hammou, portant tous la qualification d'altesse royale :

- la princesse Lalla Meryem (26 août 1962) ;

- le prince Sidi Mohammed (21 août 1963), futur Mohammed VI ;

- la princesse Lalla Asmaa (29 septembre 1965) ;

- la princesse Lalla Hasnaa (19 novembra 1967) ;

- le prince Moulay Rachid (20 juin 1970).

Distinctions

Décorations

Décorations marocaines

Grand maître de l’ordre de Mahomet

Grand maître de l’ordre de Mahomet Grand maître de l’ordre du Trône

Grand maître de l’ordre du Trône.gif) Grand maître de l’ordre de l'Indépendance

Grand maître de l’ordre de l'Indépendance.svg.png.webp) Grand maître de l’ordre du Ouissam alaouite

Grand maître de l’ordre du Ouissam alaouite.gif) Grand maître de l’ordre de la Fidélité

Grand maître de l’ordre de la Fidélité Grand maître de l’ordre du Mérite militaire

Grand maître de l’ordre du Mérite militaire.gif) Grand maître de l’ordre national du Mérite

Grand maître de l’ordre national du Mérite.gif) Grand maître de l’ordre national de Prosperity

Grand maître de l’ordre national de Prosperity

Décorations étrangères

Grand-croix classe spéciale de l’ordre du Mérite de la République fédérale (Allemagne)

Grand-croix classe spéciale de l’ordre du Mérite de la République fédérale (Allemagne) Grand collier de l'ordre d’Abdulaziz al Saoud (Arabie saoudite)

Grand collier de l'ordre d’Abdulaziz al Saoud (Arabie saoudite) Grande étoile de l’ordre du Mérite de la République (Autriche)

Grande étoile de l’ordre du Mérite de la République (Autriche) Grand collier de l’ordre des al-Khalifa (Bahreïn)

Grand collier de l’ordre des al-Khalifa (Bahreïn) Grand-cordon de l’ordre de Léopold (Belgique)

Grand-cordon de l’ordre de Léopold (Belgique) Grand-croix de l’ordre royal (Cambodge)

Grand-croix de l’ordre royal (Cambodge) Chevalier de l’ordre de l'Éléphant (Danemark)

Chevalier de l’ordre de l'Éléphant (Danemark) Collier de l’ordre du Nil (Égypte)

Collier de l’ordre du Nil (Égypte) Grand collier de l’ordre d’Etihad (Émirats arabes unis)

Grand collier de l’ordre d’Etihad (Émirats arabes unis) Collier de l’ordre civil d’Alfonso X le Sage (Espagne)

Collier de l’ordre civil d’Alfonso X le Sage (Espagne) Collier de l'ordre de Charles III (Espagne)

Collier de l'ordre de Charles III (Espagne) Grand-croix de la Légion d’honneur (France)

Grand-croix de la Légion d’honneur (France) Grand-croix de l’ordre du Rédempteur (Grèce)

Grand-croix de l’ordre du Rédempteur (Grèce) Grand-cordon de l’ordre des Deux Rivières (Irak)

Grand-cordon de l’ordre des Deux Rivières (Irak).gif) Grand collier de l’ordre des Pahlavi (Iran)

Grand collier de l’ordre des Pahlavi (Iran) Chevalier grand-croix avec collier de l’ordre du Mérite de la République italienne (Italie)

Chevalier grand-croix avec collier de l’ordre du Mérite de la République italienne (Italie) Grand collier de l’ordre de Ali ibn Hussein (en) (Jordanie)

Grand collier de l’ordre de Ali ibn Hussein (en) (Jordanie)_-_ribbon_bar.gif) Grand collier de l’ordre de Mubarak le Grand (en) (Koweït)

Grand collier de l’ordre de Mubarak le Grand (en) (Koweït) Grade extraordinaire de l’ordre du Mérite (Liban)

Grade extraordinaire de l’ordre du Mérite (Liban)_-_ribbon_bar.gif) Grand-cordon de l’ordre d’Idris Ier (Libye)

Grand-cordon de l’ordre d’Idris Ier (Libye) Grand-croix de l’ordre national (Mali)

Grand-croix de l’ordre national (Mali) Grand-cordon de l'ordre du Mérite national (Mauritanie)

Grand-cordon de l'ordre du Mérite national (Mauritanie) Grand collier de l'ordre d'Oman (en) (Oman)

Grand collier de l'ordre d'Oman (en) (Oman) Chevalier grand-croix de l’ordre du Lion néerlandais (Pays-Bas)

Chevalier grand-croix de l’ordre du Lion néerlandais (Pays-Bas) Classe spéciale de l’ordre du Pakistan (en) (Pakistan)

Classe spéciale de l’ordre du Pakistan (en) (Pakistan) Grand-croix avec collier de l’ordre du Prince Henri (Portugal)

Grand-croix avec collier de l’ordre du Prince Henri (Portugal) Grand collier de l’ordre de la Tour et de l'Épée (Portugal)

Grand collier de l’ordre de la Tour et de l'Épée (Portugal)_-_ribbon_bar.gif) Grand collier de l’ordre de l’Indépendance (Qatar)

Grand collier de l’ordre de l’Indépendance (Qatar) Chevalier honoraire grand-croix de l’ordre du Bain (Royaume-Uni)

Chevalier honoraire grand-croix de l’ordre du Bain (Royaume-Uni) Chevalier honoraire grand-croix de l’ordre royal de Victoria (Royaume-Uni)

Chevalier honoraire grand-croix de l’ordre royal de Victoria (Royaume-Uni) Chevalier de l'ordre du Séraphin (Suède)

Chevalier de l'ordre du Séraphin (Suède) Collier de l’ordre El-Nilein (Soudan)

Collier de l’ordre El-Nilein (Soudan)_-_ribbon_bar.gif) Grand-cordon dans l'ordre des Omeyyades (Syrie)

Grand-cordon dans l'ordre des Omeyyades (Syrie)_-_ribbon_bar.gif) Grand-cordon avec collier de l’ordre de la République (Tunisie)

Grand-cordon avec collier de l’ordre de la République (Tunisie) Grand collier de l'ordre du 7-Novembre (Tunisie)

Grand collier de l'ordre du 7-Novembre (Tunisie) Grand-cordon l'ordre de l'Étoile (Yougoslavie)

Grand-cordon l'ordre de l'Étoile (Yougoslavie)

Honneurs

Il a obtenu plusieurs doctorats honoris causa :

Publications

- Le Défi, Paris, Albin Michel, 1976, 288 p.

- La Mémoire d'un Roi, Paris, Plon, 1993, 304 p. Entretiens avec Éric Laurent.

- Le Génie de la modération : Réflexions sur les vérités de l'Islam, Paris, Plon, 2000, 353 p. Entretiens avec Éric Laurent. Préface de Mohammed VI.

Notes et références

Notes

Références

- Voir le communiqué officiel en français reproduit dans « Naissance du prince héritier », L'Économiste, Casablanca, no 1515, (lire en ligne, consulté le ). Il y est écrit : « Sa Majesté le Roi […] a décidé de donner à Son Altesse Royale le Prince héritier, le prénom de Moulay Al Hassan, du prénom de son auguste grand-père Feu Sa Majesté Hassan II […] » (couramment appelé ainsi avant qu'il ne devienne roi).

- « Maroc. Hassan II, "pote" et despote », sur orientxxi.info, .

- Yabiladi.com, « Paquita Gorroño, la "passionnée de Rabat" n’est plus », sur yabiladi.com.

- Omar Brouksy, « Que s’est-il vraiment passé le 23 mars 1965 ? », sur jeuneafrique.com, .

- Saïd Bouamama, Figures de la révolution africaine, La Découverte, .

- École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, « Fin du conflit d'Ifni entre le Maroc et l'Espagne », sur perspective.usherbrooke.ca.

- Voir sur actuel.ma.

- « Dix officiers, dont quatre généraux ont été fusillés au Maroc », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Jeanne Fouet-Fauvernier, Écritures de la survie en milieu carcéral. Autobiographies de prisonniers marocains des « années de plomb », L’Harmattan, Paris, 2019, 304 p.

- Arezki Metref, « Hassan II et son jardin secret », Le Monde diplomatique mai 2020, p. 25.

- « Guerre des Six-Jours : Nouvelles révélations sur le rôle de Hassan II dans la victoire d’Israël », sur Le Desk,

- « Le jour où le Maroc a quitté l’Organisation de l’unité africaine », sur jeuneafrique.com, .

- Jean-Karim Fall, « Le Maroc réintègre l'Union africaine », sur france24.com (consulté le ).

- Amzat Boukari-Yabara, Une histoire du panafricanisme, La Découverte, , p. 300.

- Keme Brama, « Islam et christianisme », sur Abidjan.net,

- Nora Togni, « Pourquoi les juifs du Maghreb sont-ils partis ? », sur Orient XXI,

- « Bibliographie sélective des travaux de Jacques Taïeb », dans Juifs au Maghreb, Editions de l'Éclat, (ISBN 978-2-84162-342-6, lire en ligne), p. 243

- Pascal Bonnard, « La figure du roi dans l’espace public, enjeu politique et reflet d’une société | Blog AlterEurope » (consulté le )

- Maroc, la mobilisation des eaux de surface par les barrages

- Bilan de la politique de l'eau au Maroc (fr)

- « Maroc. Le roi, son or et le groupe Managem », sur orientxxi.info,

- Université Cheikh-Anta-Diop, « Liste des docteurs honoris causa de l'UCAD », sur ucad.sn (consulté le )

- « Hassan II », sur Skyrock, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

.jpg.webp)

- Gilles Perrault, Notre ami le roi, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Au vif du sujet », , 367 p. (ISBN 2-07-071981-2 et 9782070719815, OCLC 26162887, présentation en ligne)

- Hassan II et Éric Laurent, La Mémoire d'un roi : Entretiens avec Eric Laurent, Paris, Plon, , 304 p. (ISBN 2-259-02596-X et 9782259025966, OCLC 28547610)

- « Hassan II, “monarque constitutionnel de droit divin” », dans Michel Abitbol, Histoire du Maroc, Paris, Perrin, [détail de l’édition], p. 566-599

- Souleiman Bencheikh, « Dans l'intimité des trois rois : Mohammed V, Hassan II, Mohammed VI », TelQuel, no 353, du 27 décembre 2008 au 9 janvier 2009 [texte de l'article] [[PDF] photos de l'article]

- Jean-Pierre Tuquoi, Le Dernier Roi : Crépuscule d'une dynastie, Paris, Éditions Grasset, , 316 p. (ISBN 2-246-60861-9 et 9782246608615, OCLC 48558532, présentation en ligne)

- Maurice Buttin, Hassan II - De Gaulle - Ben Barka : Ce que je sais d'eux, Paris, Éditions Karthala, coll. « Hommes et sociétés », (réimpr. 2015), 540 p. (ISBN 978-2-8111-1499-2)

- Abdallah Laroui, Le Maroc et Hassan II : Un témoignage, Cap-Rouge (Québec)/Casablanca, Les Presses inter universitaires/Centre culturel arabe, , 248 p. (ISBN 978-2-89441-084-4 et 2-89441-084-0, OCLC 889575399, présentation en ligne)

- « La monarchie de Hassan II à l'épreuve (1961-1975) » et « Le Maroc de Hassan II du consensus à l'alternance (1975-1999) », dans Pierre Vermeren, Histoire du Maroc depuis l'indépendance, Paris, La Découverte, coll. « Repères/Histoire » (no 346), (réimpr. 2006) (1re éd. 2002), 125 p. (ISBN 978-2-7071-6499-5 et 2707164992, OCLC 660132868, présentation en ligne), p. 33-100

- Ignace Dalle, Hassan II : entre tradition et absolutisme, Paris, Fayard, , 689 p. (ISBN 978-2-213-63783-9 et 2213637830, OCLC 708326301, présentation en ligne)

- Marie Pierre, « Médias : Hassan II, Tazmamart et la télé française », Zamane, Casablanca, no 13, , p. 92-95 (lire en ligne)

- Narjis Rerhaye (journaliste) et Habib El Malki (ancien membre du gouvernement d'alternance), La Parenthèse désenchantée : Une alternance marocaine, Casablanca, La Croisée des chemins, , 208 p. (ISBN 978-9954-1-0354-8 et 9954103546, OCLC 758437459, présentation en ligne)

- Dalle, J. (2011). Le règne de Hassan II, 1961-1989: une espérance brisée. Maisonneuve & Larousse.

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative au sport :

- (en) Olympedia

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :