Oujda

Oujda (en berbère : ⵡⵓⵊⴷⴰ, Wujda, en arabe : وجدة), capitale de l’est marocain, capitale des Masjids (mosquées), ou encore la ville millénaire, est l’une des plus anciennes villes du Maroc. Située au sud-est de la région historique et géographique des Béni-Snassen au centre de la Plaine de l'Angad, dans le Nord-Est du pays, elle est bordée à l’est par l’Algérie. Oujda a été fondée par le chef berbère zénète Ziri Ibn Attia (né dans l'Algérie actuelle), vers 994.

| Oujda Wejda / ⵡⵓⵊⴷⴰ / وجدة | |

Drapeau | |

La ville d’Oujda. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Oriental |

| Préfecture | Oujda-Angad |

| Maire | Mohammed Azzaoui (RNI) (2021) |

| Code postal | 60000 |

| Démographie | |

| Gentilé | Oujdi, Oujdia |

| Population | 720 618 hab. (2022) |

| Densité | 2 059 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 34° 41′ 12″ nord, 1° 54′ 41″ ouest |

| Altitude | 450 m |

| Superficie | 350 km2 |

| Divers | |

| Ville millénaire, capitale des mosquées, capitale de l'Oriental. | |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | communeoujda.ma |

Elle est le chef-lieu de la préfecture d'Oujda-Angad, dans la région de l'Oriental, sa proximité avec l'Algérie lui permet d'être un point de passage entre le Maroc et l'Algérie.

Géographie

Situation

La ville est bordée au nord par la province de Berkane et la mer Méditerranée, à l'ouest par la province de Taourirt, au sud par la ville et province de Jerada et à l'est par l'Algérie. Elle se situe à 5 km à l’Ouest de l’Algérie, à 52 km de la plage de Saidia, à 60 km de la ville de Berkane, à 140 km de la ville de Nador et à 152 km de l'enclave espagnole de Melilla[1].

Climat

La ville d’Oujda jouit d’un climat méditerranéen avec un hiver doux à froid et pluvieux et un été chaud.

Les précipitations sont irrégulières et la neige peut tomber en hiver. Les précipitations sont comprises entre 350 et 500 mm par an.

Les températures moyennes annuelles varient entre 15 °C et 20 °C. Celles maximales peuvent dépasser 40 °C, par exemple le où il a fait 46,2 °C ou encore le avec 45,7 °C, tandis que les températures minimales absolues s'abaissent parfois en dessous de 0 °C comme le où la température a baissé jusqu’à - 7,1 °C. Toutefois, les températures sont toujours douces sur la côte méditerranéenne elle-même.

La ville d'Oujda connaît durant le mois d’août un vent chaud venant du Sahara qui s'appelle chergui.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

On trouve des restes de l'activité humaine des temps primitifs dans les grottes des environs d'Oujda : silex, pointes, etc. Des spécimens de l'industrie de l'âge de la pierre ont été recueillis autour d'Oujda, vers Sidi Yahya, quelques silex taillés, dont un joli grattoir, à Aïn Serrak, des nucléus, lames, pointes et grattoirs, à Sidi Moussa, sur l'oued Isly, des grattoirs, lames, pointes et disques en quartzite. L'industrie de la pierre polie, qui coïncide avec le début des temps géologiques actuels, a également laissé quelques traces dans la région. Vers les jardins de Sedd et au confluent de l'oued Nachef et de l'oued Isly, on observe des foyers du néolithique ancien. Sur le plateau du Djorf El Akhdar, on a retrouvé une moitié de hache polie de forme dérivée de la hache en boudin. Autour d'Oujda et de Taourirt subsistent des tumulus amazighs de formes variées, caractérisés par la pauvreté du mobilier : restes d'os humains, perles, pendeloques de cuir, fers de lance, etc. Un dolmen a été découvert en 1884 par Charles Vilain dans les Ayt Iznassen[2].

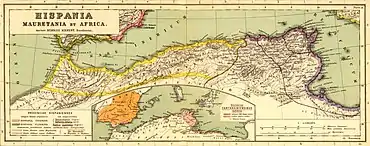

Selon les historiens, Oujda serait Lanigare, mentionnée par Ptolémée, ou Stabulum regis située à l'ouest de Nigrensis (Tafna). Avant l'arrivée des Romains, les populations établies à l'est du fleuve de Moulouya sont unies sous le royaume des Massaesyles. Dans cet État riche en hommes et en produits du sol, la culture des céréales et l'élevage du bétail sont développés. D'après l'historien romain Salluste, le fleuve Mulucca, actuellement Moulouya, séparait le royaume de Jugurtha, roi de Numidie, de celui de Bocchus, roi de Maurétanie. Le castellum de Melwiya serait le Jbel Mahseur situé à 20 km au sud d'Oujda. Quelques traditions locales actuelles maintiennent un souvenir de Rome. Des fractions de la tribu de Ayt Iznassen qui se nomme al Bakia, se prétendent comme des descendants des conquérants romains.

À partir du IIe siècle, le judaïsme, se répand dans la région. Des clans judaïsants et semi-nomades, s'établissent dans le secteur. Les persécutions antisémites des Wisigoths et de Justinien réorientent beaucoup de juifs. Le souvenir d'une grande époque juive se lit dans la légende de Sidi Yahya Ben Younès et l'histoire de Debdou.

Dans l'Antiquité tardive, la cuvette d'Oujda est peuplée de nombreux villages. Selon l'historien Abou Hamid El Ghazali, ils auraient été habités par des chrétiens, sous le règne d'un roi appelé El Ablak El Fortas (« l'albinos teigneux »).

Fondation

La médina d'Oujda est fondée en 994[3] - [4] près de la plaine des Angads, par Ziri Ibn Attia, chef de la tribu des Maghraouas originaire des Aurès (Algérie)[5] - [6] - [7] - [8]qui y établit sa cour[3]. Investi par les khalifes omeyyades de Cordoue du commandement des deux Maghreb, Ziri Ben Attia décide de s’installer au centre du pays qu’il va administrer. Il fait donc le choix de créer une capitale à proximité de la source de Sidi Yahia et de montagnes des Béni-Snassen pouvant éventuellement lui servir de refuge.

La cité demeure pendant quatre-vingts ans le siège de la dynastie zénète[3]. Petit à petit, elle prend de l'importance grâce à son statut de ville relais sur deux grandes voies commerciales : la voie nord-sud de la mer à Sijilmassa, et la voie ouest-est de Fès à l'orient. Sa situation stratégique l'exposera à plusieurs invasions destructrices durant son histoire.

Dynasties des Almoravides et des Almohades

Youssef Ibn Tachfin s’empare d'Oujda en 1081.

Vers 1208, Oujda passe au pouvoir des Almohades qui y élèvent une nouvelle fortification[9].

Elle passa ensuite au pouvoir des Almoravides, puis des Almohades qui y élevèrent une ceinture de fortifications en 1206. Plus tard, les Mérinides et les Abd El Ouadites se la disputèrent violemment.

Dynasties des Zianides et des Mérinides

Au fil de l'histoire des dynasties qui se succèdent en Occident musulman, Oujda finit par assumer une fonction stratégique importante.

À cause de la rivalité entre ces deux puissances, Oujda a été détruite en 1271 par le sultan mérinide Abou Yaacoub Elmarini. Elle fut réédifiée par son fils Abou Yaacoub Youssef[10] en 1295 et entourée de nouveaux remparts, dotée d’une casbah, d’un palais, de bains et d’une mosquée. En 1314, elle est sous domination zianide et résiste a une attaque menée par le sultan mérinide Abû Saïd Uthmân ben Yaqub.

Dynasties saadienne et alaouite

À partir du XVIe siècle, Oujda est l'enjeu de la rivalité entre les chérifs du Maroc et l'Empire ottoman ; la ville change de mains à plusieurs reprises et ne sera définitivement rattachée au Maroc qu'à la fin du XVIIIe siècle.

.jpg.webp)

Protectorat français au Maroc

À partir du XIXe siècle, Oujda fut harcelée par la présence française en Algérie, ce qui a abouti à la bataille d’Isly (1844) et à la première occupation occidentale de la ville.

En 1907, la ville fut à nouveau occupée, cinq ans avant la mise en place du protectorat.

Administration française

Oujda est occupée et évacuée par les troupes françaises une première fois en 1844, puis une deuxième fois en 1859. La réoccupation d'Oujda fut ensuite décidée à la suite de l'agitation anti-française entretenue parmi le peuple marocain après l'assassinat du docteur Mauchamp à Marrakech le . Elle fut réalisée, sans coup férir, par le général Lyautey le , puis Oujda sert de base, ainsi que Ghazaouet (Nemours), à la pacification des Beni Snassen. Une certaine effervescence s'étant produite ensuite dans ce massif, celui-ci fut occupé à la fin de 1907, et l'influence française s'étendit ensuite dans tout l'Amalat d'Oujda[10].

Une des plus grandes gares : le train comme outil de pénétration

Dès 1910, un premier tronçon ferroviaire fut construit, reliant Oujda à Maghnia (Algérie). Puis le chemin de fer s'étendit jusqu'à Fès en 1924, à Bouarfa et ses mines (1929), à Ghazaouet (1935) puis Béchar/Colomb Béchar (1941) et Kenadsa (1948). C'était l'amorce du projet ferroviaire transsaharien devant mener au Niger. Oujda et la région de l'Oriental marocain devenaient ainsi un lieu stratégique dans la perspective d'une plus grande intégration du domaine colonial français en Afrique du Nord, via ces infrastructures. Les indépendances maghrébines et les égoïsmes nationaux qui en découlèrent mirent fin à ce projet.

Présence militaire

En 1912, les Français étaient autorisés à établir leur action jusqu'au-delà de la Moulouya et atteignaient Msoun en 1913, puis Taza en 1914, époque à laquelle s'opéra la jonction des troupes du Maroc oriental avec celles du Maroc occidental.

En 1917, les opérations françaises aboutissent à la fondation du poste d'Outat El Haj sur la Moulouya, et à la jonction, à Missour, des troupes de la région nord avec celles de la région sud du Maroc occidental à Bou Denib. La même année, ces dernières troupes opèrent également leur jonction avec celles venues de Meknès.

Gouvernement

Le contrôle de l'administration s’effectuait par le contrôleur en chef de la région civile d'Oujda, qui dépendait de la Résidence générale de Rabat. La colonisation européenne s'était rapidement développée dans la partie nord de la ville à partir de 1908. Au sud, non loin de la gare où aboutit la ligne de chemin de fer d'Oran à Colomb-Béchar, les transactions commerciales avaient une certaine activité, en particulier lors de la création, à la fin des années 1920, de la cité minière (charbon) de Jerada.

Populations

En 1918 : 13 000 musulmans - 4 800 Français - 3 000 autres Européens - 1 300 juifs ; soit un total de 22 000 habitants.

En un pogrom frappa la communauté juive de la ville[11] - [12]. Cinq juifs furent assassinés ainsi qu'un gendarme français, quinze autres blessés, des maisons et magasins détruits[11] - [13]. Les émeutes d'Oujda et de Jerada firent encore davantage de victimes dans la ville voisine de Jerada (37 juifs assassinés et 29 blessés)[11].

Les transports publics

- Omnibus - de l’hôtel Simon et de hôtel Central à la gare - Prix : 1 fr. la place

- Voitures de place - Station rue de Mania (Première zone : la course 2 fr. – la course double 3 fr - Deuxième zone : la course 3 fr. – la course double 3,75 fr - La demi-journée 12 fr - La journée entière 20 fr - Oujda - Sidi Yahia, aller et retour avec une heure d’attente : 8 fr)

Services d’autobus

- Société générale des autobus, route de Maghnia, d’Oujda à Martimprey et Berkane (service quotidien 10 et 8 fr la place - d’Oujda à Maghnia 3 fr - d’Oujda à Nedroma et Tlemcen 11 fr - d’Oujda à Nemours 13 fr)

Automobiles de louage

- Prodesta – Sanchez – Santia - Laville.

Banques

- Banque du Maroc,

- Banque Chaâbi

- Attijari Wafa Banque

- BMCE Banque

- Société générale

- Crédit agricole

Photographie

- Ben Sadoun, rue de Maghnia

- Hammou, rue de Maghnia

Librairie et cartes postales

- Allard, Bab El Khémis

- Gouraud, rue de Maghnia

Journaux

- Tablettes marocaines, hebdomadaire à 0,1 fr

Bains maures

- Bain Mérinide -Hammam Bâlî

- Bain du Jardin, en face de l’école franco-arabe

- Bain elfath

- Bain BenaBaji ou Blabaji

- Bain Sabouni

- Bain Triki ou Tkatek

- Bain El-Bacha

- Bain El-Khessa

- Bain belouchi

- Hemmam Chtioui

- Hemmam El-mir

- Hemmam Benkkachour

Depuis l'indépendance

L’accord diplomatique de Rabat du 28 mai 1956, qui stipule que ni la France ni le Maroc ne mèneront de politique contraire aux intérêts de l'autre partie au traité, devient rapidement inapliquable en ce qui concerne la guerre d'Algérie, l'État comme la population marocaines se sentant solidaires de leurs voisins en guerre pour l'indépendance. L'arrestation de Ben Bella provoque ainsi le massacre de Meknès (53 Européens tués du 23 au 28 octobre 1956). Proche de la frontière algérienne, Oujda est bien entendu au cœur des évènements. La région d'Oujda est ainsi une zone de repli pour les fellaghas. À l'hôpital d'Oujda, le médecin-chef Louis Tonnelot (qui avait déjà milité pour la reconnaissance de la silicose comme maladie professionnelle pour les mineurs de Mibladen) et le chirurgien Bonnel soignent, entre février et mai 1957, 135 combattants algériens. D'autres sont soignés dans des cliniques privées, ou des hôpitaux de campagne du FLN. Des bases militaires du FLN sont implantés à Oujda, et dans les douars voisins de Sidi Boubker, Berguent, Tendrara, Figuig, Bouarfa. L'organisation civile du FLN est aussi particulièrement bien implantée dans la région, où elle encadre les Algériens du Maroc avec tribunaux, services de police, d’état-civil, de trésorerie et d’allocations familiales[14].

Démographie

Selon le dernier recensement de 2014, la ville d'Oujda comptait 506 274 habitants, soit un accroissement de plus de 3 % par an depuis 1982, malgré l'émigration et un essor freiné par la fermeture de la frontière (émigration et contrebande avec l'Algérie sont deux sources de revenus non négligeables). Il existe une importante immigration dans le monde, notamment en France, Belgique, Allemagne et Canada.

Évolution de la population d'Oujda au XXe siècle : 6 500 hab. en 1910 ; 34 500 en 1936 ; 80 500 en 1952 ; 129 000 en 1960 ; 260 000 en 1982[15].

Santé

Centre hospitalier universitaire Mohammed VI

Le centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI a été inauguré le par le roi Mohammed VI[16]. Le CHU a commencé ses activités le [17].

Hôpital Al Farabi

L’hôpital Al Farabi est un centre hospitalier, géré de manière autonome, offrant des soins et services médicaux à une population estimée à deux millions d’habitants environ, couvrant la préfecture d’Oujda- Angade et toute la région de l’oriental. Édifié en 1954, l’hôpital Maurice-Loustau dispose entre autres de services médicaux (225 lits), services chirurgicaux (204 lits), d'un service de réanimation et urgences (19 lits) et d'un pôle mères-enfants (122 lits). D'un staff médical de 643 cadres, dont 73 médecins, l'hôpital Al Farabi, qui dessert une population régionale estimée à près de 2 millions d'âmes, est bâti sur une superficie 27 000 m2, dont 9.620 couverts et compte un taux d'occupation moyen de 50,85 % avec près de 109.000 journées d'hospitalisation et 33.186 admissions par an. Le docteur français Louis Tonnelot (1911-?) y est victime d'un attentat en juin 1957[18].

Monuments

La médina d'Oujda atteignait une superficie de vingt-cinq hectares, abritant plusieurs monuments de valeur historique indéniable. Elle était entourée d’une ceinture de jardins plantés d’oliviers, ceinture large de mille mètres en certains endroits. Chaque jardin était clos d’un mur en pisé de 1,80 à 2 mètres de haut, percé de nombreux trous. Ces jardins constituaient donc un système de défense appréciable, qu’on avait renforcé dans les années 1880 par la construction de murailles en pisé de six à sept mètres de hauteur, formant une enceinte continue percée de deux portes diamétralement opposées, et doublée d’un fossé large et profond creusé pour construire le mur. La médina comprenait neuf quartiers correspondant aux différentes fractions de la population oujdie : Achekfane – Ahl Oujda – Oulad Amrane – Ahl El Jamel – Oulad El Gadi – Oulad Aïssa – le Mellah – le quartier des marchés (commerçants et artisans) et le quartier de la kasbah (bureaux du makhzen).

Les éminents monuments médiévaux d'Oujda sont : la Grande Mosquée mérinide, la Médersa mérinide, le Bain maure mérinide et la Casbah mérinide. Ces monuments datent du XIIIe siècle. Quant aux remparts de Bab Sidi Abdelouhab, Bab Lakhmiss, Bab Oulad-Amrane et de Bab El-Gharbi, ils datent de la fin du XIXe siècle.

La médina

La médina représente la vieille ville d'Oujda avec son cachet marocain. Elle est délimitée du reste de la nouvelle ville par ses murailles en créneaux et merlons. De plus, la ville possède des portes à l'architecture notable de style arabo-andalou permettant un échange entre la ville antique et la ville moderne; parmi les portes de la médina, on trouve la porte de Sidi Abdelwahab (Bab Sidi Abdelouahab) située à l'est, la porte d'El Khemis (Bab El Khemis) démolie en située au nord, la porte de Oulad Amran (Bab Oulad Amran) donnant sur la rue de Marrakech et la porte Gharbi (Bab Gharbi) à l'ouest. La porte qui reste la plus remarquable est celle de Bab Sidi Abdelwahab avec sa porte ogivale encadrée de deux bastions au-dessus de laquelle le makhzen faisait accrocher les têtes coupées des rebelles d’où son nom de « porte des têtes ». Près de la porte de Sidi Abdelouahab, on trouve un souk hebdomadaire, se tenant chaque jeudi sur une place à l'extérieur des murailles de la médina, cinq fondouks ou hôtels, trois mosquées (Djamaâ El Kebir, Djamaâ Heddada et Djamaa Sidi Okba), une medersa, et on comptait trois synagogues (une a été restaurée récemment[19]). Dans les jardins irrigués et alimentés par les sources de Sidi Yahia Benyounes, les habitants de la ville font des cultures maraîchères.

La médina d'Oujda comporte aussi de nombreux palais dont les plus remarquables sont ceux de Dar Al Makhzen et Dar Al Bacha, ainsi qu'une école qui fut le premier établissement scolaire moderne au Maroc et a fêté son centenaire en 2007 : l'école Sidi Ziane, antérieurement nommée « École arabe française », puis « École urbaine musulmane de la place Sidi Ziane »[20].

Les anciennes familles de la ville

Dans la période pré-coloniale, la population d’Oujda était formée de groupes d'origines variées. En 1907 déjà, la diversité de ses origines était très grande. On distinguait d’après Voinot : les Oulad Amran, les Mbasso, les Achegfan, les Ahel Oujda, les Oulad el Gadi, les Ahel d'Jamel, les Oulad Aissa, Les Oulad Khouna. Ces sept groupes avaient donné leur nom aux sept quartiers d’Oujda. Chacun d’eux aurait été lui-même constitué par les éléments de provenances diverses.

Les Oulad amran se subdivisent en :

- les descendants de Moulay Abdelkader Jilali : fractions de Moulay Mohyeddine Kadiri, Sidi Mohammed Ben-Abdelghani Kadiri et Moulay Rchid Kadiri ;

- Chekarna : sont chorfa (celui qui descend du prophète par Fatima) et seraient selon les uns du ksar Oudaghir de Figuig, d’après les autres de Nédroma (Algérie) ;

- Oulad Sinaceur, Touhami, Rachidi, Benali Hassani, Mechrafi, Berroukech, Ben-Dahhou, originaires de Mascara.

- Oulad Osman, Maqri, Mir-Ali, Ben-Mansour Houti; originaires de Tlemcen.Oulad Moulay et Abbes : également Chorfa auraient abandonné la région de Tlemcen au XVIe siècle pour fuir la domination turque ;

- Ghouazi ou Oulad Ghazi : seraient originaires soit Tafilalet, soit des Beni-Snassen ;

- Tlemceniens seraient arrivés à Oujda vers la même époque que Moulay Abbès ;

- les Mbassos : leur vrai nom est Bbasso, sont originaires de Tlemcen ;

- les Achekfanes auraient des origines extrêmement variées allant des Beni-Snassen aux Tafilalet en passant par Tlemcen et Figuig.

Les Ahel oujda sont formés par deux groupes peu nombreux :

- El bequia : issus des Béni-Snassen, qui signifie "le reste " est composé des Oulad Menni, Oulad Mohamed ben Larbi et Oulad el Moul ; il serait le dernier vestige de l’Antiquité, population pré-islamique qui aurait occupé la ville au temps du sultan légendaire El Ablak el Forta ;

- El kouarda : comprend principalement des gens originaires de Kouarda et peut-être aussi quelque Beni-Snous et Beni-Bou-Saîd (Algérie).

- La Famille Jamil: La famille Jamil est l'une des familles les plus riches d'Oujda, grâce à la prospérité de leur entreprise familiale.

Les Ouladd el Gadi sont très mélangés ; cette fraction est constituée par les Arabes et les Berbères venus d’un peu partout. On y trouve, entre autres, des Beni-Snassen, des Cherada, des Beni bou Saïd ainsi que des gens de Zoui et Aïra près de Nemours.

Les Ahel el Djamel ont des origines diverses tout comme les précédents ; les Oulad bou Kais viendraient du ksar du même nom (sud Oranais) ; les Beni-Khaled des Beni-Snassen, les Ouled Chamma de Tlemcen, les Ouled Filali du Tafilalet.

Les Oulad Aissa se divisent en Oulad el Mir et Oulad Aissa. Les premiers sont originaires des Beni Mimoun, chez les Beni-Mengouche, Beni-Snassen, les seconds les Oulad Aissa de l’ouest. Quelques familles provenant des Oulad El Arabi du sud de l’Atlas et des Beni-Yala se sont intégrées aux Oulad Aissa. La population s’est diversifiée sous le protectorat français en 1907 du fait de l’afflux constant d’individus venus de tout le Maroc oriental, d’Algérie mais aussi du Maroc occidental, de Fès, Marrakech et même des provinces sahariennes marocaines, du Sous et du Tafilalet.

Les Bouzidis, grande lignée des familles idrissides, sont venus de Fès et de Tlemcen pour s'installer à la ville au XXe siècle.

Porte de Sidi Abdelwahab.

Porte de Sidi Abdelwahab. Porte Gharbi.

Porte Gharbi. Murailles de la médina.

Murailles de la médina. Mirador de la médina.

Mirador de la médina. Souk El Maa.

Souk El Maa. Mosquée Fatima oum'l banin.

Mosquée Fatima oum'l banin.

Monuments divers

Dar Sebti

Dar Sebti est l'un des palais les plus fabuleux de la ville. Construit en 1938 par un grand commerçant de la ville, il fut restauré et rénové. Il a une double fonction : c'est le siège du Centre d'Études et de Recherches sur la Musique Gharnati, et le lieu d'activités culturelles et de festivités diverses (fêtes de noces, expositions, réceptions…). En face de ce palais, s'étend le parc Lalla Meriem aménagé pour la détente et abritant un musée. Ce parc est également le siège du Syndicat d'Initiative et du Tourisme de l'Oriental. Il fut un temps où il a servi comme école enfantine aussi dans les années 1970.

Bibliothèque Charif Al Idrissi

La bibliothèque Charif Al Idrissi, créée en 1956, faisait partie du petit réseau de bibliothèques publiques modernes du siècle dernier. L’emplacement de l’actuelle bibliothèque se trouve dans une belle demeure mauresque qui appartenait au pacha de la ville d’Oujda. Depuis, elle abrite des salles de lecture et une bibliothèque spécialisée multilingue.

Parc Lalla Aicha

Non loin de la médina, s'étend le parc Lalla Aïcha sur une superficie de 20 hectares environ. Créé en 1935, il constitue un lieu de détente pour les habitants d'Oujda. Il offre une belle aire de loisirs avec ses piscines, ses terrains de sports, ses clubs de tennis et d'équitation ainsi que ses équipements de jeux pour enfants.

Ce parc fut réaménagé et reconstruit en 2016, une nouvelle piste d’athlétisme a été créée, et les jardins ont subi une mise à niveau des paysages , avec une influence du style arabo-andalou.

Le parc Lalla Meriem aménagé pour la détente et abritant le musée Lalla Meriem. Ce parc est également le siège du Syndicat d'Initiative et du Tourisme de l'Oriental. On peut aussi un endroit y apprendre la musique gharnati.

Économie

La position géographique privilégiée d'Oujda constitue un atout pour sa prospérité et son progrès, la ville a une vocation commerciale et tertiaire.

Principales entreprises

- Colaimo est une coopérative laitière présente dans la région orientale.

- Isly plast : Transformation de matières plastiques.

- Coca-Cola.

- La Technopole.

Secteur secondaire

La ville est dotée d’un tissu industriel embryonnaire :

- Zone industrielle (boulevard Mohammed V) avec une superficie de quarante-huit hectares plus sept hectares d'extension et avec cent-quarante-quatre lots industriels.

- Zone industrielle Al Boustane II avec une superficie de cent hectares, quatre-vingt-un lots industriels et cent-quarante-sept lots dans la zone d'activité économique.

- Les locaux professionnels : soixante-cinq lots avec différentes superficies (vingt de moins de 40 m2 ; vingt de moins de 80 m2 ; quinze de moins de 160 m2 et dix de moins de 240 m2), où se sont implantées de nombreuses usines (matériaux de construction avec la cimenterie du groupe suisse Holcim, conserveries, minoterie, laiterie, unités de conditionnement, produits chimiques…).

Principales entreprises

- Bioui Travaux est une entreprise marocaine de travaux publics (700 salariés).

Secteur tertiaire

Pôle tertiaire, il renferme un équipement commercial grossiste, un appareil administratif étoffé (chef-lieu de wilaya de région, délégations régionales de ministères) et des services rares, en particulier des professions libérales : architectes, médecins spécialistes, notaires, experts-comptables, avocats, bureaux d'études, etc. Dans la nouvelle médina, les commerces d’articles (souk El Fellah) et de Melilla (souk Melilla ou Mlilia) attirent la clientèle locale ainsi que les visiteurs.

Le nombre élevé d’agences bancaires, plus d’une trentaine, est lié à la fonction de réception des capitaux des Marocains résidents à l'étranger (MRE) originaires de la ville et de sa région.

La capitale de l'Oriental, chef-lieu d'une région, disposant d'un certain nombre d'atouts naturels, et favorable pour le développement du tourisme, se caractérise par la plage de Saïdia longue de quatorze kilomètres de sable fin et doré. Les monts des Béni-Snassen présentent un beau paysage naturel qui forme la vallée de Zegzel, gorges, chutes d'eau, grottes, etc.

À six kilomètres d'Oujda, l'oasis de Sidi Yahya englobe un souk les vendredis matin. La capitale du Maroc Oriental située à 450 m d'altitude offre palmiers, eucalyptus, mimosas, lilas, un enchantement pour les sens. La médina demeure strictement traditionnelle.

Aujourd'hui la région est appelée à jouer un rôle important grâce au tourisme notamment avec la création du grand pôle touristique à Saidia plage (57 km au nord d'Oujda), le dédoublement de la voie Oujda Saidia, l'autoroute Oujda Fès, l'extension prévue de l'aéroport d'Oujda-Angad (ajout d'une piste et création d'un pôle arrivée et d'un pôle départ), la construction d'hôtels, la mise à niveau des voies et boulevards de la ville, l'aménagement de la médina, etc.

Saïdia est un grand espace touristique aux portes de l'Europe, située à 60 km au nord de la ville d’Oujda, disposant d’une belle plage de sable fin de 14 km.

Un festival de la musique gharnati et des arts populaires y est organisé en juillet et août de chaque année.

Dans le cadre du plan Azur que le gouvernement marocain a mis en place pour développer l'activité touristique du pays sous l'appellation « vision 2010 », un appel d'offres international a été lancé par le gouvernement du Maroc auquel ont pris part treize sociétés et qui a été remporté par le groupe FADESA, un des principaux groupes immobiliers d'Espagne.

- L'oasis de Sidi Yahya se situe à six kilomètres seulement du centre-ville d'Oujda. C’est un lieu de rencontre de plusieurs ethnies et diverses religions. Il abrite le mausolée du saint patron de la ville Sidi Yahya Benyounes ainsi que les tombes de plusieurs saints.

- Parc Sidi Mâafa, faisant partie de la forêt Jbel Hamra, ce parc est un véritable poumon de la ville, situé à 5 kilomètres du centre-ville, où l'on peut escalader le Jbel Hamra. Le lieu offre une vue panoramique sur la ville et ses alentours. Des travaux concernant l'amélioration des voies et chemins de ce parc ont commencé fin 2006. Ce parc a été inaugurée le .

- Guefaït, située à 25 km au sud-ouest de la ville minière de Jérada, ce petit village mérite déjà le nom d'oasis grâce à la verdure de ses beaux jardins contrastant avec la steppe des alentours. Les cascades, les gorges et les sources de l'oued Za, principal affluent de la Melwiya, offrent un charme particulier au visiteur.

- Tafoughalt ou Taforalt (en tamazight ⵜⴰⴼⵓⵖⴰⵍⵜ), au Maroc, est un petit village, appartenant aux amazighs de Béni-Snassen (ethnie) Ayt Iznassen, qui se situe dans des montagnes qui culminent à 1 500 mètres d'altitude. Elle regroupe plusieurs commerces où les personnes habitant dans les montagnes viennent généralement s'approvisionner. Les visiteurs sont attirés par ses cascades (zegzel) et ses plantations de nèfles. C'est aussi un lieu touristique en cours de développement.

La Wilaya d'Oujda dispose de plusieurs sources d'intérêt remarquable. Elles sont surtout appréciées pour les caractéristiques de leurs eaux:

- La source de Benkachour

- Source d'Al Aagreb (Sidi Chafi): à 12 km à l'Ouest de Taourirt elle est également connue chez les patients souffrant des maladies de la peau et des rhumatismes.

- Source de Fezouane : elle est située au piémont nord des Béni Snassen à proximité de la route reliant Ahfir à Berkane. Elle est réputée pour l'efficacité de ses eaux dans le traitement des maladies du foie et des rein

- Les eaux de la source de Zaouiat Sidi Hamza, près de Jérada ont des effets positifs sur les malades souffrant de rhumatismes.

Transport ferroviaire

Oujda est reliée par chemin de fer (ONCF) vers l'ouest à Fès, Rabat, Casablanca, et vers le sud à Bouarfa. Il y avait un chemin de fer vers l'est et l'Algérie, mais la ligne est fermée depuis 1994 ; cette voie ferrée avait été construite lors des travaux du Chemin de fer transsaharien.

Le train en provenance d'Oujda et à destination de Fès est tracté par une motrice diesel, alors que la voie est équipée de caténaires.

Transport routier

La gare routière est à côté de la place du , au sud-ouest de la Gare ONCF. Elle est desservie par une société de transport nationale et internationale (Compagnie de transport marocaine, ou CTM) et deux autres pour les routes d'Oujda (Chark et Nour).

La ville est desservie à l’ouest depuis par l'autoroute A 2 ou autoroute de l'Oriental de 321 km qui la relie à Fès ; au Nord, par la voie rapide N 2 vers Nador et Tanger ; à l’est, la Transmaghrébine n’est qu’à 15 km mais la frontière entre l'Algérie et le Maroc demeure fermée depuis 1994.

Il existe des taxis rouges pour circuler à Oujda et des bus sont à la disposition des Oujdi. Des bus de couleur blanche sont disponibles pour des plus longs trajets (ex: la ligne Oujda Saidia).

Il existe aussi de grands taxis Mercedes blancs appelés (Lagrima) qui permettent de quitter la ville pour toute autre destination du pays, mais certains taxis blancs effectuent des va-et-vient sur un seul et même trajet : pour deux dirhams cinquante le voyage, ils vous prennent dans un quartier et vous déposent en centre-ville ; chaque quartier possède sa station de taxis directs qui mènent tous à un point précis, le centre, et ramènent à un autre point précis, le quartier d'où ils sont partis au départ. Ces taxis ne démarrent pas tant qu'ils ne sont pas complets : quatre passagers à l'arrière et deux passagers à l'avant qui se partagent le siège passager.

Transport aérien

La ville possède un aéroport international certifié ISO 9001/2000 (2007) Aéroport International Oujda - Angads situé au nord, à 10 km de la ville qui relie Oujda à plusieurs villes du Maroc et d'Europe occidentale. Cet aéroport est agrandi d'un nouveau terminal qui accueille jusqu'à deux millions de passagers annuellement et il est opérationnel depuis 2010.

Transport urbain

La ville possède plusieurs lignes de bus (Chark Bus jaunes et Mobilys) reliant tous les points de la ville ainsi que quelques villages aux alentours, ainsi que des taxis de couleur rouge.

Divers

La Technopole d'Oujda dont la construction a commencé en et dont la première tranche a été livrée début 2013 (voir article technopole d'Oujda), est un grand projet qui s'inscrit dans le cadre de la déclinaison régionale du plan 'Émergence' Med-Est prévoyant un parc industriel pour les PME/PMI, un cleantech réservé aux énergies renouvelables, un offshore park et un retail park pour le activités commerciales.

L'Oujda Urba Pôle est le futur centre résidentiel, de shopping et d'affaires qui va métamorphoser le centre-ville d'Oujda. Ce projet d'envergure est prévu sur quatre phases qui abriteront une nouvelle gare adossée à un grand centre commercial, des quartiers résidentiels haut standing, deux ponts sur la rive de l'oued Nachef, deux hôtels 5 et 4 étoiles ainsi que d'autres équipements prévus pour un coût total de 2,5 Milliards de dirhams (soit à peu près 221 millions d'euros).

Traditions et communautés

La ville d'Oujda est l'une des villes du Maroc où les traditions sont les plus ancrées du fait de son histoire et de sa population conservatrice. Cependant, elle est ouverte à d'autres cultures. Sa population est composée principalement de la grande confédération tribale berbère des Béni-Snassen (ou Ayt Iznassen) se composant de : Bni Khaled, Bni Mengouch, Bni Ourimech et Bni Atik, et de la tribu berbère de Zkara. Ainsi que les tribus arabes de Ahl Angad, de M'haya et de Bni Oukil. On peut y ajouter de Sahraoui, de Rifains, d'Algériens issus de la marche noire de 1975, de Figuigien, et de Fassi issue de la migration de la fin du XIXe siècle.

Yennayer

La fête berbère de Yennayer est une célébration qui relève du calendrier julien. Ennaîr(en dialecte local) serait l'équivalent du Ianuarius romain(janvier). En milieu rural, les agriculteurs ne manquent jamais de célébrer Ennaîr dans la nuit du 13 au . À cette occasion, les femmes préparent pour le dîner une rfissa à la dinde ou au poulet beldi. Plusieurs coutumes se rattachent à cette célébration. Ainsi, à Oujda, le chef de famille se rend au souk, il achète un couffin neuf(gouffa) et s'approvisionne en fruits secs(amandes, dattes, figues sèches) généralement à Bab Sidi Abdelwahab où toute une rangée adossée à la muraille est spécialisée dans la vente des fruits secs. Le soir d'Ennaîr la maîtresse de maison confectionne un pain pour chaque membre de la famille ; elle introduit en son centre, un œuf avant de le mettre au four symbolisant la fécondité. Le dîner se compose de barkoukech, variété de couscous aux gros grains dans lequel la grand-mère introduit un noyau de datte. Cette tradition veut que celui qui le trouve aura de la chance tout au long de l'année. Ensuite elle distribue à tous les membres de la famille des petits sacs en tissu, sorte de bourses (ceux-ci ayant déjà servi dans les célébrations précédentes avec quelquefois les noms de chaque membre de la famille écrits dessus) ; tous les fruits secs; et parfois des friandises, sont versés dans une grande bassine en terre cuite ou en aluminium ; on mélange le tout et à l'aide d'un bol, la maîtresse de maison commence le partage et chacun tend son sac. La dégustation de ces fruits secs dure plusieurs jours.

Lors de cette fête, il est de coutume d'acheter de nouveaux accessoires, de nouvelles assiettes, de nouveaux couverts, de nouveaux habits pour tous les membres de la famille ; c'est le commencement d'une année, donc "tout" est neuf.

Thara

C'est la fête de la circoncision ou khatan des jeunes enfants, généralement entre la naissance et trois ans et demi. L'enfant porte une qachaba ou 3baya, genre de soutane blanche ; le « Hajjam », à l'époque « chirurgien » de circonstance (de nos jours la circoncision se fait par un chirurgien à l'hôpital), exécute la circoncision de l'enfant à qui on donne un œuf dur à la main, symbole de fertilité. La douleur est vite atténuée par les youyous des femmes, l'enfant est alors mis dans une chambre où il reçoit la visite de tous les proches. Des cadeaux sont alors donnés à l'enfant pour… oublier.

Arsse

Mariage qui dure quatre jours selon la tradition. Il y a le dfou3, la famille du mari envoie des cadeaux à la mariée ainsi que des moutons et toutes les fournitures qui serviront à la préparation du repas de fête. Ensuite il y a lhenna (jour de henné) où la mariée est prise en main par les jeunes filles de sa famille pour des apprêts complets : après-midi au hammam ; passage chez la coiffeuse, l'esthéticienne... Le soir pendant l'arrivée des invités, elle se fait tatouer les mains de fins tatouages au henné ; lors de cette soirée, elle porte une robe blanche brodée de fil vert ou bien une robe en velours noir, bleu ou rouge brodée de fil doré. Lors de la troisième soirée, le jour du 3 arss, le marié vient accompagné de sa famille, ils partagent du lait et des dattes. La mariée doit défiler avec sept robes traditionnelles conçues spécialement pour cet évènement. À la fin de cette soirée, le marié emmène sa femme avec lui à la maison, ils forment désormais un couple. Le dernier jour correspond au hzam, déjeuner organisé et apporté par la mère de la mariée pour célébrer les noces qui se terminent par un après-midi convivial où la famille de la jeune mariée la rejoint dans son nouvel appartement : au cours du repas on demande à un enfant de lui mettre une ceinture autour de la taille pour marquer le passage du statut de jeune fille à celui de jeune femme. En récompense, la mariée offre de l'argent (un billet) à l'enfant.

Festival du cheval (Tbourida)

(El Ouaâda)

Fantasia

La fantasia est un spectacle équestre où les cavaliers montrent leur habileté à manier les chevaux et les armes. Les cavaliers doivent à la fin de la course tirer de manière synchronisée un coup de feu appelé baroud.

Laalaoui

Autrefois, les guerriers dansaient en signe de victoire sur l'ennemi, d'où l'usage du fusil, les frappes incessantes de pieds au sol qui se font au rythme de la musique et plusieurs fois au cours de la danse, les guerriers se baissent pour attraper de la terre et la sentir, symbolisant l'appartenance à la terre.

Ce style n'est pas le seul dans cette région, il y a le zamer (flûte).

Musical et rythmique

- Le pur patrimoine musical citadin d'Oujda est le Gharnati; c'est-à-dire la musique grenadine andalouse.

-Le patrimoine musical bédouin est l'arfa.

Autrefois fortement rythmé par le bendir (espèce de tambourin) et le zamer (sorte de flûte à deux cornes), ce style musical intègre le patrimoine folklorique marocain qui a été modernisé par le mélange d'instruments modernes comme la batterie, guitares, basse, violon, synthétiseurs incorporant les instruments traditionnels.

C’est à partir de la rythmique 4/4 et 6/8 que cette musique est travaillée afin de perpétuer la musique ancestrale. La musique de fond est à 4 temps, mais les arrangements sont puisés de différentes mélodies se rapportant à ce qui se fait partout dans le monde. Les sons propulsent les airs locaux vers l’universalité.

Le reggada et l'allaoui font partie intégrante d’un patrimoine local à préserver, l’art Aarfa, après une longue léthargie et son confinement local, se réveille pour se répandre au niveau national et international. Plusieurs structures musicales au sein même du Marocet au-delà s’y inspirent.

Proverbes oujdis

- On n'achète pas les légumes avec des paroles (Lhdra Ma Tchri Khodra) : les paroles, c'est du vent.

- Chaque brebis est suspendue par sa patte (Koul Me3za T3lég men Kra3ha) : chacun est seul responsable de ses actes.

- Celui qui creuse un trou y tombe(li 7far 7afra l5ouh tah fiha) : celui qui complote ou veut porter préjudice à autrui, subit toujours des revers ou est victime de ses propres méfaits.

- Les gouttes de pluie font la rivière(gatra b gatra ya7mal lwad) : il faut être patient dans la vie.

- Ce qu'on a gagné pendant la journée a été perdu la nuit(talab yatlab w mratou tsada9) : il faut savoir dépenser son argent utilement.

- Ô mariée ! Qui t'as trouvé belle ? - Ma mère et ma tante en face : (Chkoune chokrak a laarouss ? - Mma w khalti lli gbalti) = Les proches sont des faux témoins.

- Ma princesse est belle et elle l'est encore plus après son Hammam !! (Lala zina ou zadha nour el hamam) : C'est mauvais et c'est devenu encore pire !!

Le dialecte oujdi

Le dialecte oujdi est particulièrement proche des dialectes parlés en Oranie (Ouest Algérien)

Les principales caractéristiques du parler oujdi qui le différencient des autres parlers marocains sont :

- l'absence du préfixe verbal ka à l'inaccompli : on dira donc nakoul (je mange) au lieu de kanakoul ;

- la distinction faite entre la 2e personne du masculin et celle du féminin, à l'accompli dert (tu as fait - masculin) et derti (tu as fait - féminin) ;*

- un lexique propre à la région, mais qui, du fait de l'ouverture vers le reste du royaume, se perd et connaît une uniformisation très significative.

- les personnes âgées et les Oujdis issus des tribus M'haya et Angad ont tendance à prononcer les interdentales ; exemples : thlatha, « trois » ; n'dharbek, « je te frappe » ; hadhi, « celle-ci ». Les autres Oujdis (la majorité) disent tlata, n'darbek et hadi, comme dans le reste du Maroc.

- Quelques termes courants du dialecte de l'Oriental :

- wachta: quoi

- wasmou? ou wassem? : comment s'appelle-t-il?

- dorwek : maintenant

- bella3 : fermer

- zroudiya : carotte

- arwah : viens

- wah : oui

- zallamete : allumettes

- ed-da3wa : le climat

- dabza : bagarre

- tingraphe : poteau électrique

- reyed ou ryah : arrêter

- fawat l'examen : passer l'examen

- chi tafa : une taf de cigarette

- chira/ h'chich : cannabis

- fret : échappe-toi

- chikoula: chocolat

Légendes populaires

Personnages et héros des contes et histoires :

- Lounja c'est un mythe d'une femme au cheveux très longs

- Majtitte

- Aicha Kandicha

- rqueia Mimmiss

- Kabrane l'Mouta c'est un surnom d'un ouvrier qui creusait les tombes à Oujda le dit : Zayed.

- Baâ (Sidi Yahya) ou Ba3 : c'est un personnage des années 1960 il perturbait le silence de l'oasis par un cri proche du bêlement d'où ce surnom.

- Idrissi Zerguit (Mly-Driss)

- Sidi Yahya Benyounes, le saint patron de la ville

Point de rencontre de diverses civilisations, cette oasis abrite également les mausolées de plusieurs saints dont le plus vénéré est celui de Sidi Yahya Benyounès. Pour certains chrétiens, il s'agit de Saint Jean, fils de Jonas contemporain de Jésus. Pour les Juifs c'est un rabbi castillan installé à Oujda en 1391.

Les croyances populaires lui attribuent une baraka provenant d'une longue vie de quatre-vingts ans passés dans l'adoration de Dieu.

Culture

Éducation

La ville d'Oujda dispose de l'université Mohammed premier (l’UMP) qui a été créée en 1978. Elle comporte six établissements d’enseignement supérieur (quatre facultés et trois écoles plus le centre pédagogique régional pour la formation des professeurs du premier cycle (CPR) :

- Académie régionale pour l'Éducation et la formation d'Oujda, (AREF-Oujda)

- Centre de formation des professeurs du primaire, (CFI-Oujda)

- Centre pédagogique régional pour la formation des professeurs du premier cycle, (CPR-Oujda)

- Faculté des Sciences,

- Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales

- Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Oujda (FLSH)

- Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda (FMPO)

- École supérieure de technologie

- École nationale des sciences appliquées (école ingénieurs)

- École nationale de commerce et de gestion (E.N.C.G)* Institut du commerce et de gestion (I.C.G)

- Institut de formation des techniciens en architecture et urbanisme (I.F.T.A.U)

- École française des affaires (E.F.A)

- Classes préparatoires aux Grandes Écoles (Lycée Omar Ibn Abdeaziz)

- Lycée Technique (L.T.O)(Génie Mécanique, Génie Électrique, Économie..)(Ancien Lycée Garçon et souvent appelé Lycée Omar)

- Lycée Maghreb Arabe Technique (BTS et autres disciplines)

- Institut spécialisé de technologie appliquée - Lazaret

- Institut spécialisé de technologie appliquée - Sidi Mâafa

- Institut spécialisé de technologie appliquée - El Aounia

- Institut spécialisé de technologie appliquée - Hay Assalam

La ville d'Oujda compte plusieurs écoles privées d'enseignement primaire et secondaire. Ainsi qu'une école qui dispense un enseignement français (Groupe Al-Badil)

La mission française Ibn Khaldoun (A.F.M.I.K)

La mission française Ibn Khaldoun est un établissement consacré à la langue française, à l'usage notamment des personnes qui veulent améliorer leur français. On peut y prendre des cours accélérés de français, en été comme en hiver, y assister à des séances de théâtre présentées par des élèves de l'institut qui permettent de mettre en œuvre les enseignements reçus. Des voyages sont aussi organisés pour mieux connaître les pays étrangers.

Le théâtre Mohammed-VI

Réalisé en 2014, le théâtre Mohammed Vi est un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture du Maroc. Il a une superficie de 6 500 m2, dont 4 900 m2 couverts. Sa salle de spectacles quant à elle est dotée d'une capacité de 1 200 places assises. L'établissement propose entre autres des salles privées pour les artistes, des coulisses, huit ateliers, des espaces dédiés aux vernissages et un autre pour les invités d’honneur[21].

Cinéma

- Oujda a organisé en 2005 le 1er Festival du film marocain.

El gharnati

À travers l'Islam, le Maroc a reçu de l'Orient un important patrimoine artistique. Il a été par la suite réceptacle de la culture andalouse. L'origine de la musique gharnatie remonte aux derniers siècles de l'Andalousie musulmane (1232-1492). L'époque de la dynastie Beni al Ahmar à Grenade.

De nos jours, une partie de la tradition musicale de cet héritage précieux apparaît dans les pays du Maghreb sous le nom de ala, gharnati, malouf et récemment musique andalouse. Cordoue, Séville, Grenade ont collaboré au rayonnement de la langue, de la poésie et la musique andalouse.

À Oujda la musique andalouse règne en maitre dans toutes les cérémonies, mariage, veillées intimes, etc. Malgré les pièces instrumentales utilisées c'est le chant qui prédomine, il se scinde en deux catégories :

- le chant mélismatique au rythme libre improvisé par une voix solo soutenue par un instrument ;

- le chant syllabique, dont la mélodie fixée d'avance est scandée sur un rythme déterminé, exécuté en général par un groupe de voix à l'unisson enrichi parfois par quelques ornements vocaux effectués par l'un des membres du groupe.

Le premier musicien à introduire la musique gharnatie au Maroc oriental dans les années 1940 était Mohammed Salah Chaabane connu sous le nom Cheikh Salah. Ses fils Mohammed et Nasreddine Chaabane ont poursuivi sa tradition, après sa mort en 1973. Certains anciens élèves de Mohammed Chaabane sont devenus des maitres et des dirigeants d’orchestres.

À Oujda le groupe le plus célèbre de musique gharnatie est l'Association Al Moussilia, dirigée par le Dr. Ahmed Thanthaoui de 1993-2016. Le groupe est constitué d'environ seize membres parmi lesquels il y a des instrumentistes et des chanteurs (garçons et filles). En 2016, il a fondé l'ensemble Ibn Al Khatib de la culture et de l'art authentique et il le préside. Il se consacre essentiellement à la recherche, à la conservation et à la diffusion du riche patrimoine musical qui subsiste au Maroc. Parmi ses publications académiques : الموسيقا الأندلسية بالغرب الإسلامي (2008) , un ouvrage considéré comme une référence de la musique arabo-andalouse. La musique gharnatie, une dénomination sous laquelle on connaît au Maroc la musique provenant d'Al Andalous, forme la base principale de son répertoire qui inclut en outre d'autres formes musicales marocaines et arabes.

Allaoui

L'allaoui est une danse traditionnelle guerrière à plusieurs variantes. On la trouve à Oujda et dans l'Oriental (jusqu'à Wad Amlil, 50 km à l'Est de Fès, début du Maroc oriental culturel et géographique : Taourirt, Guercif, Berkane, Oujda), et en Algérie dans l'Oranais, à Oran, Tlemcen, Nedroma, Maghnia, Ghazaouet, Sidi-Bel-Abbès, Tiaret, etc.

Raï

Le Raï est un genre musical algérien né probablement au début du xxe siècle dans la région de l'Oranie (Oran, Sidi-bel-Abbès Mostaganem et Aïn Témouchent)[22] - [23] - [24] Cette musique depuis les années 1990, s'est internationalisée. Le raï S'est repandu vers Oujda grâce aux commerçants algériens, vers tout le Maghreb et le Moyen-Orient grâce à des artistes algériens comme Cheb khaled ou Cheb Mami. Il fut modernisé en faisant appel aux instruments modernes électriques et électroniques. Il chante l'amour et les difficultés sociales. Ce genre nouveau a tout naturellement trouvé public d'abord dans la région du raî ancien, qui est le raî gasba.

Reggada

La reggada, style musical typique de oriental , danse guerrière originaire des Béni Snassen. La reggada est largement présente à Oujda.

Sport

Oujda possède les associations sportives suivantes :

- Mouloudia Club d'Oujda (MCO) : football, rugby, handball, athlétisme, basket-ball, judo

- Union Sportive Musulmane d'Oujda (USMO) : football, handball, judo

- Union sportive d'Oujda (USO) : rugby, athlétisme, handball, judo

- Union Sportive Cheminots d'Oujda (USCHO)

- Étoile sportive d'Oujda (ESO) : athlétisme, football, judo, boxe

- Renaissance Club Oujda (RCO) : football

L'infrastructure sportive à Oujda est constituée d'un stade municipal (rue de Casablanca-1921), d'un Stade d'Honneur(20 000 places) inauguré en 1976, du stade du ROC (Rugby Oujda Club-Route deJerada-1919), d'un complexe sportif au sein du Parc Lalla Aicha et d'autres salles omnisports.

Gastronomie

La gastronomie de la ville d'Oujda est le fruit d'un mélange multi-ethnique, cette cuisine est principalement issue de la cuisine berbère, andalouse et d'une influence imposante[25] de la cuisine algérienne. Comme dans toutes les villes marocaines, la cuisine d'Oujda comprend des spécialités telles que la pastilla : farci composé d'une succession de feuilles bricks, la harira : soupe au levain ayant la particularité d'être assaisonnée de carvi à Oujda, ou encore le couscous importé du Maghreb Central (actuelle Algérie). De plus, cette cuisine comprend plusieurs plats et pâtisserie d'origine algérienne, comme la bakbouka à base d'abats en sauce, la karan : flan à la farine de pois-chiche parfumé au cumin, la douida : pâte alimentaire traditionnelle proche des vermicelles, al khoubiz : plat à base de blettes et d'ail, la tchicha be zaatar : soupe de campagne algérienne au thym sauvage et aux épices, la tchichat mermez : orge verte préparée sous forme de couscous, ou arrosée de lben (babeurre). Ce terme est utilisé dans l'Oriental marocain, en Algérie et en Tunisie. Cependant la tchichat mermez est originaire de la ville de Biskra dans l'est de l'Algérie, la barania : plat à base de viande, de pois chiches et d'aubergines frites originaire de la ville de Tlemcen mais cuisiné dans toute l'Algérie, la sfirya : plat à base de viande et de losanges d'amandes cuits au four, originaire de la ville d'Alger (sfiria)[26] - [27] préparé à une certaine époque par les pauvres puis devenu un mets royal consommé par la haute noblesse des tribus d'Alger[28], ainsi que les pâtisseries comme le makrout, la zlabia, le kaâk...

Artisanat

Tenues traditionnelles

Bien que la mode de la takchita ait atteint la ville d'Oujda, les tenues traditionnelles sont toujours conservées et sont essentiellement d'origine algérienne[29] - [30]. Parmi ces tenues, nous retrouvons la gandoura (robe) et la rezza[31] - [32](turban), pour les éléments vestimentaires masculins et pour les éléments vestimentaires féminins on retrouve le caftan[31] de Tlemcen, le karakou [31] de Tlemcen se distinguant de celui d’Alger par la présence d'une jupe en velours à la place du pantalon, le haïk maghrébin ne laissant qu'une seule ouverture au niveau des yeux, la gandoura de Constantine brodée au fil d'or sur velours. Cependant, la robe principale restant très prisée par les femmes d'Oujda est la blouza[33] originaire de Tlemcen mais qui a adopté le nom de Blouza Wahrania (en référence a la ville d'Oran). Ces tenues sont principalement portées à l'occasion d'un mariage.

Quant aux vêtements quotidiens, il y a la gandoura féminine, robe décorée de motifs simples portée dans les maisons et la jellaba à capuche d’origine masculine mais aussi portée par les femmes qui en ont fait un vêtement féminin.

De nos jours les hommes portent de moins en moins ces costumes traditionnels au profit du jean's, sweat, baskets... Mais on retrouve ces vêtements lors de la célébration de fêtes de famille (mariages, circoncisions, baptêmes...) ou de fêtes religieuses (au cours du ramadan pour aller à la mosquée, le 27e jour du ramadan). La coiffure traditionnelle reste le turban blanc ou jaune. On peut encore le voir dans la ville d'Oujda lors des fantasias ou dans les danses traditionnelles guerrières.

Divers

Surnoms

- Phoenix city : durant son histoire, Oujda a été détruite une dizaine de fois, malgré cela, cette ville a su renaître de ses cendres, à chaque fois comme un phénix.

- Oujda l'acclimatante : (Wajda Walaffa), les visiteurs se sentent bien à Oujda, grâce à son climat, l'accueil de ses habitants et la richesse de ses traditions, et beaucoup d'entre eux décident de s'y installer.

- La ville des champions : une dizaine de champions du monde et une cinquantaine de champions du Maroc et d'Afrique sont originaires de cette ville, notamment, Chouaref, neuf fois champion du monde de kick boxing, Mekkaoui Benyounes champion du Maroc à plusieurs reprises et d'Afrique en boxe ; Rifai Houssaine, une fois champion du Maroc en kick boxing et rugby ; Benazzi Abdelatif, vice-champion du monde de rugby avec l'équipe de France; Belgaid, double champion du monde de judo ; .Zoubayr Balil 4 fois champion junior du Maroc de fullcontact, Amir Boutayeb champion junior du Maroc de saut en hauteur et 4 x 60 m relais ; Rida Bel lahsen champion du monde de karaté et champion d'Europe de karaté avec l'équipe de France catégorie -70 kg[34]

Une ville à la croisée des cultures

Du fait de sa proximité avec la frontière Algérienne et son passé (Oujda ayant été fondée et dominée par dynastie Zénète, entité dont est originaire l'Algérie actuelle), la ville d'Oujda compte dans sa culture locale des éléments inhérents à la culture algérienne. Ainsi la ville d'Oujda a été influencée par l'environnement Algérien proche[35] :

- le Raï originaire de la ville d'Oran en Algérie a largement influencé la culture locale ;

- le développement urbain et architectural de la ville a été induit par le développement de l'Algérie voisine durant la seconde moitié du xxème siècle[35] ;

- un brassage ethnique du faite des unions mixtes entre Oujidis et Algériens[35] ;

- les costumes et le folklore Oujidis sont très influencés et issus de la culture Algérienne de l'Oranie[35].

Personnalités

- Haj Larbi Sinaceur (m.1932), l'un des grands oulémas d'Oujda ;

- Abou Bakr Benzekri (m.1944), l'un des grands oulémas d'Oujda ;

- Larbi Ouadfel (m.1969), l'un des grands oulémas d'Oujda ;

- Bensaid Mehdaoui, l'un des grands oulémas d'Oujda ;

- Mohammed Bennaceur Sinaceur, signataire du Manifeste de l'indépendance en 1944 ; homme politique et magistrat, né à Oujda en 1907, décédé à Rabat en 1970 ; représentant du parti de l'Istiqlal dans l'Oriental de 1928 à 1948.

- Mohamed Derfoufi, héros de la résistance, un boulevard porte son nom ainsi que des établissements scolaires à Oujda et au Maroc[36].

- Mustafa Mechrafi (m.1959), le grand militant nationaliste ;

- Aziz Belal, le célèbre économiste (1932-1982) ;

- Dr Abdelhadi Mesouak ;

- Dr Abdeslam Heddam ;

- Dr Imre Szlovak ;

- Abdelaziz Bouteflika, (1932-2021), ancien président de la République algérienne démocratique et populaire, né à Oujda ;

- Nathalie Delon, (1941-2021), actrice et réalisatrice française, née à Oujda ;

- Abderrahmane Zenati, (1943-), artiste peintre et écrivain francophone ;

- Talbia Belhouari, (1962-), femme politique belge, née à Oujda ;

- Yahya Gaier, (1974-), acteur néerlandais, né à Oujda ;

- Chakib Khelil, (1939-), homme politique algérien ;

- Gérard Soler, footballeur professionnel, ancien joueur de l'équipe de France.

Villes jumelées

Djeddah (Arabie saoudite)

Djeddah (Arabie saoudite).svg.png.webp) Trowbridge (Royaume-Uni)

Trowbridge (Royaume-Uni) Syrte (Libye)

Syrte (Libye) Lille (France) depuis 2005[37]

Lille (France) depuis 2005[37] Oran (Algérie)

Oran (Algérie) Zaporojie (Ukraine)

Zaporojie (Ukraine) Sevran (France)

Sevran (France).svg.png.webp) Molenbeek-Saint-Jean (Belgique) depuis 2001

Molenbeek-Saint-Jean (Belgique) depuis 2001 Jouy-le-Moutier (France)

Jouy-le-Moutier (France) Aix-en-Provence (France)

Aix-en-Provence (France)

Galerie

Les trois fontaines.

Les trois fontaines. Bab al-Gharbi.

Bab al-Gharbi. Galerie d'art de la médina.

Galerie d'art de la médina. Mosquée, mairie et place.

Mosquée, mairie et place. Une ruelle dans la médina.

Une ruelle dans la médina. Mausolée Sidi Yahya (un saint Oujdi).

Mausolée Sidi Yahya (un saint Oujdi). Place de Bab al-Gharbi (vue de l'ouest).

Place de Bab al-Gharbi (vue de l'ouest). Ornements de plafond à la mosquée Riad de Oujda. Juillet 2014.

Ornements de plafond à la mosquée Riad de Oujda. Juillet 2014.

Notes et références

- « Maroc : géographie, population villes, climat, pib pnb, devise, drapeau, économie, tourisme », sur www.studentsoftheworld.info

- Site officiel de l'université d'Oujda

- Maroc, Paris, Hachette, coll. « Guide bleu », , ?

- Lucien Golvin, Le Magrib central à l'époque des Zirides: recherches d'archéologie et d'histoire, Arts et métiers graphiques, (lire en ligne)

- « HISTOIRE DE LA VILLE D\’OUJDA (RÉSUMÉ) »

- « La fondation d'Oujda par les Machraoua »

- « Oujda, Histoire D’une Ville Marocaine Tournée Vers L’algérie »

- « Le Maroc et l’Algérie échangent leurs habitants et leurs problèmes »

- Guide Bleu, édition 1920.

- Guide Bleu - Édition 1920

- Les 7 et 8 juin 1948, 42 Juifs sont massacrés à Jerada et Oujda, Tribune juive, 8 juin 2017.

- (en) Andrew G. Bostom, The legacy of Islamic antisemitism : from sacred texts to solemn history, Prometheus Books, (lire en ligne), p. 160

- Dalit Atrakchi (2001). "The Moroccan Nationalist Movement and Its Attitude toward Jews and Zionism". In Michael M. Laskier and Yaacov Lev. The Divergence of Judaism and Islam. University Press of Florida. p. 163.: "...the riots that broke out on 7 June 1948 in the cities of Oujda and Jerada, close to the border between Morocco and Algeria, which served as a transfer station for Moroccan Jews on their way to Israel... It is believed that the riots were brought on by the speech given a short while earlier by Sultan Muḥammad Ben-Yussuf, which inveighed against the Zionists and cried for solidarity with the Arabs fighting in Israel. Claims have been made that the French authorities not only knew about these impending events but also goaded and collaborated with the instigators as a provocation against the heads of the Moroccan Independence Party, who could later be blamed for committing murder."

- Mounya Essemlali, « Le Maroc entre la France et l'Algérie (1956-1962) », Relations internationales, 2011/2 (n° 146), p. 77-93.

- « Oujda cité millénaire 994-1994 », Brochure de l'association Angad el Maghrib ach-Charqi,

- Site du centre hospitalier universitaire Mohammed VI

- « Oujda: le CHU Mohammed VI ouvre enfin ses portes », sur Telquel.ma, (consulté le )

- Jacques Follorou, « Guerre d’Algérie : comment la France en est venue à tenter d’assassiner l’un de ses propres ressortissants », sur lemonde.fr, (consulté le )

- Maroc : du vieux Mellah à la ville nouvelle, à la recherche des derniers Juifs de Fès, Jeune Afrique, 17 mai 2017.

- Ali Kharroubi, « Centenaire de l'école Sidi Ziane », Aujourd'hui le Maroc, Casablanca, (lire en ligne, consulté le )

- « Théâtre Mohamed VI - Oujda », sur Artmap (consulté le )

- « ALGERIE CLES/le raï », Le Monde, (lire en ligne).

- https://fr.vikidia.org/wiki/Ra%C3%AF#/editor/0

- « ALGERIE Cheb Hasni : le champion du raï sentimental », Le Monde, (lire en ligne).

- Abdelkader Retnani, Oujda Annees 20, Oujda, Eddif (lire en ligne)

- https://books.google.fr/books?id=K95EAAAAYAAJ&pg=PA80&dq=sfiria&hl=fr&sa=X&ei=UvPNUq-3NKS50QXBkICgBA&ved=0CEYQ6AEwAw#v=onepage&q=sfiria&f=false

- https://books.google.fr/books?id=a0NlrExdkgEC&pg=PA140&dq=sfiria&hl=fr&sa=X&ei=UvPNUq-3NKS50QXBkICgBA&ved=0CEwQ6AEwBA#v=onepage&q=sfiria&f=false

- https://books.google.fr/books?id=j_UIAAAAIAAJ&pg=PA355&dq=sfiria&hl=fr&sa=X&ei=zfPNUtDLNoW-0QXs2ICwDg&ved=0CGMQ6AEwCA#v=onepage&q=sfiria&f=false

- Dominique Guillaud, Maorie Seysset et Annie Walter, Le voyage inachevé : à Joël Bonnemaison, Oujda, IRD Editions, , 170 p. (ISBN 2-7099-1424-7, lire en ligne)

- Abdelkader Retnani, Oujda Annees 20, Oujda, Eddif, 32 p. (lire en ligne)

- Abdelkader GUITOUNI, OUJDA DU XXè AU XXIè SIECLE : DE LA VILLE-OASIS, Oujda, , 5 p. (lire en ligne)

- Jean Besancenot (2000) Costumes du Maroc, Eddif, page 17

- « Querelle de genèse autour de la blouza oujdie », L'Économiste, (lire en ligne, consulté le ).

- Au Maroc le Sport

- Nouha EL-HALAS, « Oujda, Histoire d’une ville marocaine tournée vers l’Algérie », Faculté des lettres et sciences humaines, Université Mohamed 1er Oujda, Maroc, (lire en ligne)

- Brahim Tahiri, Le temps des anciens: résistants et membres de l'armée de libération, OMNIA, 2003, p. 17 lire sur Google Livres

- « France-Diplomatie - Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures » (consulté le ).

Voir aussi

Livres

- Capitaine Louis Voinot, Oujda et l'Amalat, Rabat, La Porte, (1re éd. Oran, L. Fouque, 1912), 664 p. (ISBN 978-9981-889-58-3 et 998188958X, OCLC 852260238) — La notice d'autorité de la BnF précise, concernant l'auteur, qu'il s'agit d'un « [é]crivain militaire, géographe et historien, spécialiste du Maroc », né en 1869 et mort en 1960, qui a été colonel.

- Yvette Katan, Oujda, une ville frontière du Maroc, 1907-1956 : Musulmans, juifs et chrétiens en milieu colonial, Paris, L'Harmattan, coll. « Histoire et perspectives méditerranéennes » (réimpr. 2005 et 2007) (1re éd. 1990), 637 p. (ISBN 978-2-7384-0861-7, 2-7384-0861-3 et 9782738408617, OCLC 24938592, présentation en ligne)

- Badr Maqri, La Grande Mosquée d'Oujda, Rabat-Net, 2016, 268 pages.

- François Martinez, Oujda, Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, coll. « Mémoire en images », , 127 p. (ISBN 2-84253-962-1 et 9782842539627, OCLC 65395302)

- Badr Maqri, Oujda 1952: l'organisation territoriale d'une ville marocaine sous protectorat; Publications de l'UMP, Oujda, 2010, 268 pages.

- Mohamed El Jerroudi, Oujda porte du Maroc : Mille ans d'histoire, Casablanca, La Croisée des chemins, , 220 p. (ISBN 978-9954-1-0229-9 et 9954-1-0229-9, OCLC 426122008)

- Badr Maqri, Sidi Yahia d'Oujda, Rabat-Net, 2016, 266 pages. (ISBN 978-9954-567-67-8)

Article

- Yvette Katan, « Bourgeois et notables algériens en terre marocaine », Cahiers de la Méditerranée, no 45 « Bourgeoisies et notables dans le monde arabe (XIXe et XXe siècles) [Actes des colloques mai 1990 et mai 1991 à Grasse] », , p. 137-150 (lire en ligne, consulté le )

Filmographie

- Retour à Oujda, réal. : Charlotte Szlovak (France, 1987), sc. : Charlotte Szlovak, prod./diff. : Charlotte Szlovak, La Sept ARTE et Planète, 58 min [présentation en ligne]

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site touristique sur Oujda et ses environs, mis en ligne par l'Agence de l'Oriental

- Carte de la ville, mise en ligne par le conseil de la préfecture d'Oujda-Angad

- Oujda Portail, portail des actualités de la ville d'Oujda]