Yennayer

Yennayer (en berbère : ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ, Yennayer, ou ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ, Iḍ en Innayer [1]) est le jour de l'an du calendrier agraire utilisé depuis l'Antiquité par les Berbères à travers l'Afrique du Nord. Fêté selon les régions du 12 au de chaque année, il correspond au premier jour de janvier du calendrier julien, qui est décalé de 13 jours par rapport au calendrier grégorien, et débute le 14 de chaque année. Par suite probablement d'une erreur des premières associations culturelles qui ont prôné le retour à cette fête traditionnelle menacée de disparition, l'opinion que la date traditionnelle est le est très répandue, surtout en Algérie, bien que les spécialistes indiquent que la date exacte est le [2] - [3].

| Yennayer | |

.jpg.webp)

| |

| Nom officiel | Yennayer |

|---|---|

| Observé par | Berbères |

| Signification | Célébration de la nouvelle année, commémoration de l'accession au pouvoir du Pharaon Sheshonq Ier |

| Date | 12 ou 14 Janvier |

| Observances | Repas, chants et danses |

Le Yennayer, Nouvel An berbère *

| |

| Domaine | Pratiques festives |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Paris |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

En Algérie, une décision présidentielle annoncée le fait de Yennayer un jour chômé et payé[4], fêté pour la première fois officiellement le [5] - [6].

Au Maroc, Le roi Mohammed VI a déclaré, le 3 mai 2023, le Nouvel An Amazigh comme jour férié officiel[7].

Dans certaines régions, Yennayer est précédé par imensi n yennayer (littéralement « le dîner de Yennayer ») qui a lieu la veille du nouvel an Amazigh. Les participants se réunissent et attendent, à travers différentes manifestations, la venue de la nouvelle année.

En France, le Yennayer, est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel depuis 2020.

Origines

Selon diverses acceptions, Yennayer correspond au premier jour du calendrier agraire utilisé par les Berbères depuis plusieurs siècles. Yennayer fait également référence au début du calendrier julien, adopté dans la Rome antique et décalé de treize jours par rapport au calendrier grégorien.

L'Académie berbère s'est basée sur le fait que les Berbères avaient coutume de célébrer Yennayer chaque année, pour le décréter comme « nouvel an amazigh ». C’est Ammar Negadi[8] qui mit en avant un calendrier berbère, en 1980, fondé sur un évènement marquant dans l’histoire du peuple amazigh, un fait historique incontestable pour en faire le point zéro du calendrier. Son choix s’est porté sur l’an 950 avant Jésus-Christ qui correspond à la date où le roi berbère Sheshonq Ier (orthographié également Chichnaq ou Chichneq) fut intronisé pharaon d’Égypte et fonda la XXIIe dynastie qui régna sur l'Égypte jusqu’à l’an Ce roi berbère avait réussi à unifier l’Égypte pour ensuite envahir le Royaume d’Israël. On dit de lui qu’il s’empara des trésors du temple de Salomon à Jérusalem en 926 avant Jésus-Christ. Cette date est mentionnée dans la Bible et constituerait, par-là-même, la première date de l’histoire berbère sur un support écrit. Le roi Sheshonq est évoqué dans la Bible sous le nom de Sésaq et Shishaq (שִׁישַׁק) en hébraïque ancien cette version reste très contestée.

Au Moyen Âge, les premières références écrites relatives à Yennayer en tant qu'événement festif apparaissent dans les écrits du maître de la poésie Zajal, Ibn Quzman (1086-1160), de Cordoue, ainsi que dans ceux du faqih malékite Abu Bakr Muhammad al Turtusi (1059-1126). Alors que le poète décrit Yennayer comme un moment de célébration, le faqih le considère comme une innovation bidaa[9].

Ibn Quzman mentionne Yennayer à deux reprises dans son Diwan. Tout d'abord, il l'évoque dans des termes festifs, puis il offre une description détaillée de la célébration de Yennayer au XIIe siècle à Cordoue. Au cours d'une promenade dans un marché, il décrit les produits alléchants exposés sur les étals du marché, tels que les brioches, les cornes de gazelles, les friandises, les fruits frais et les fruits secs[9]. Ce poème constitue l'une des rares sources médiévales fournissant autant de détails sur le rituel de Yennayer en Andalousie. Il convient de souligner que la célébration actuelle de cette fête dans l'Oranie et d'autres régions d'Afrique du Nord présente des similitudes frappantes avec celle décrite par Ibn Quzman[9].

Étymologie

Yennayer serait composé de deux mots berbères : yan, qui signifie « le numéro un », et ayyur, qui signifie « mois », « yennayer » signifiant le premier mois[10] - [11] - [12] - [13].

D'autres pensent que Yennayer est la prononciation berbère du mois de janvier qui se nomme en latin Ianuarius, en espagnol Enero et en arabe Yannāyir.

Une étymologie populaire berbère serait « les paroles de la lune » ou encore « verbe du ciel »[14].

La fête et la tradition

Yennayer est une fête très répandue, à travers toutes les régions d'Algérie où elle est considérée comme une célébration nationale. Cette fête est aussi fêtée parmi les autres communautés nord-africaines, comme au Maroc.

Imensi n umenzu n yennayer (le dîner du 1er jour de janvier)

Le repas, préparé pour la circonstance, est assez copieux et différent du quotidien. Pour la préparation de « imensi n yennayer », les Kabyles utilisent la viande de la bête sacrifiée (asfel), souvent de la volaille, mélangée parfois à la viande séchée (acedluh) pour agrémenter le couscous, élément fondamental de l’art culinaire berbère. Le plus aisé affiche sa différence. Il sacrifie une volaille par membre de la famille.

En revanche, le premier yennayer suivant la naissance d’un garçon était d’une grande importance. Le père effectue la première coupe de cheveux au nouveau-né et marque l’événement par l’achat d’une tête de bœuf. Ce rite augure à l’enfant le rôle de futur responsable du village. il est répété lors de la première sortie du garçon au marché. Il est transposé, dans les mêmes conditions, à la fête musulmane de l’achoura, dans certaines localités berbérophones.

« Imensi n yennayer » se poursuit tard dans la nuit et la satiété est de rigueur. C’est même désobligeant pour la maîtresse de la maison (tamghart n wexxam) de ne pas se rassasier. C'est aussi un repas de communion. Il se prend en famille. On dispose autour du plat commun des cuillères pour signaler leur présence. À travers les génies gardiens, les forces invisibles participent au festin par des petites quantités déposées aux endroits précis, le seuil de la porte, le moulin de pierre aux grains, le pied du tronc du vieil olivier, etc. et la place du métier à tisser qui doit être impérativement enlevé à l’arrivée de yennayer. Sinon les forces invisibles risqueraient de s’emmêler dans les fils et se fâcheraient. Ce qui est mauvais pour les présages.

Pour les Kabyles, « amenzu n yennayer » détermine la fin des labours et marque le milieu du cycle humide. Les aliments utilisés durant ce mois sont les mêmes que ceux de la période des labours. La nourriture prise est bouillie, cuite à la vapeur ou levée. Les aliments augmentant de volume à la cuisson sont de bon augure. La récolte présagée sera d’une grande quantité. Les différentes sortes de couscous, de crêpes, de bouillies, etc., et les légumes secs les agrémentant apparaissent. Les desserts servis seront les fruits secs (figues sèches, abricots secs, noix, etc.) de la récolte passée, amassés dans de grandes et grosses cruches en terre pourvues d’un nombril servant à retirer le contenu (ikufan).

« Imensi n yennayer » nécessite des préparatifs préalables. Dans l'Aures et en Kabylie, la veille, la maison est méticuleusement nettoyée et embaumée à l’aide de diverses herbes et branches d’arbres (pin, autres).

Les jeux

Les masques symbolisent le retour des invisibles sur Terre. En période du mois de yennayer, les enfants en Kabylie et dans l'Oranie se déguisaient (chacun confectionne son propre masque) et parcouraient les ruelles du village. Passant de maison en maison, ils quémandaient des beignets sfendj ou des feuilletés de semoule cuits lemsemmen pour qui les gens s’obligent de donner. Par ce geste d’offrande, le Berbère de Kabylie tisse, avec les forces invisibles, un contrat d’alliance qui place la nouvelle année sous d’heureux auspices.

Ce rite, comme celui de la première coupe de cheveux du nouveau-né, est transposé à l’Achoura et repris lors de la période des labours. Le paysan distribue d’humbles offrandes aux passants croisés sur son chemin et dépose de petites quantités de nourritures dans des lieux saints, en se rendant dans ses champs. Amenzu n yennayer marqua toutes les régions berbérophones par des jeux liés aux morts de retour sur Terre : carnaval de Tlemcen, jeux de taγisit (os) des femmes de Ghadamès…

Le mythe de la vieille

Dans l’univers culturel berbère, un drame mythique marqua yennayer de sa forte empreinte. Des histoires légendaires sont différemment contées au sujet d’une vieille femme. Chaque contrée et localité a sa version. Les Kabyles disaient qu’une vieille femme, croyant l’hiver passé, sortit un jour de soleil dans les champs et se moqua de lui. Yennayer mécontent emprunta deux jours à furar (février) et déclencha, pour se venger, un grand orage qui emporta la vieille dans ses énormes flots.

Chez les At-Yenni, la femme fut emportée en barattant du lait. Chez les At-Fliq, il emprunta seulement un jour et déclencha un grand orage qui transforma la vieille en statue de pierre et emporta sa chèvre. Ce jour particulier est appelé l’emprunt (Amerdil). Le Kabyle le célébra chaque année par un dîner de crêpes. Le dîner de l’emprunt (Imensi umerdil) fut destiné à éloigner les forces mauvaises.

À Azazga et à Béjaïa (en Algérie), la période de la vieille (timγarin) durait sept jours. Le mythe de la vieille exerçait une si grande frayeur sur le paysan berbère que celui-ci était contraint de ne pas sortir ses animaux durant tout le mois de yennayer. Le pragmatisme a fait que les jours maléfiques furent adaptés par le Kabyle à l’organisation hebdomadaire des marchés dans les villages. Cette répartition du temps de la semaine est encore d’actualité. Chaque commune de Kabylie possède son jour de marché. Pour l’esprit rationnel, le tabou de ne pas sortir les animaux s’explique plutôt par l’utilisation de la bête comme source de chaleur pour la famille durant le mois le plus froid de l’année. L’architecture intérieure de la maison traditionnelle étaye au demeurant cette argumentation.

Le mythe de la vieille marqua, d’ouest en est, les régions berbérophones. À Fès (au Maroc), lors du repas de yennayer, les parents brandissaient la menace de la vieille, appelée « Hagouza » du mot arabe ajouza signifiant la vieille, si leurs enfants ne mangeaient pas à satiété : « la vieille de yennayer viendra vous ouvrir le ventre pour le remplir de paille ». Ainsi le nom du plat à base de lait et de grains de blé porte-t-il également le nom de Hagouza .

À Ghadamès (en Libye), Imma Meru était une vieille femme, laide, redoutée malfaisante. Elle viendrait griffer le ventre des enfants qui ne mangeraient pas des légumes verts durant la nuit du dernier jour de l’an, disaient les parents. Pour permettre aux jeunes pousses d’aller à maturité, l’interdit de les arracher s’applique par « Imma Meru a uriné dessus ». Étant conté différemment, dans la quasi-totalité des régions berbérophones, le drame légendaire de la vieille de yennayer a le même support culturel.

Des traditions berbères liées au changement de l’année se retrouvent dans plusieurs régions d’Afrique, voire du bassin méditerranéen. Elles s’apparentent parfois à de la superstition, néanmoins elles participent à la socialisation des personnes, harmonisent et renforcent le tissu culturel. Des peuples d’identités différentes, considèrent les divers rites de yennayer faisant partie intégrante de leur patrimoine culturel. À ce titre, la fête est intégrée au patrimoine culturel immatériel français en 2020[15].

Yennayer et ses rites

Le vocable yennayer s’apparente au terme latin ianuarius (janvier) lui même nom du dieu Janus, d'origine encore obscure mais culte attesté pré-romain, notamment chez les Etrusque et les Samnites, en tant que dieu Biffron (deux visages), celui d'être la porte de l'an entre le passé et le futur, ce que les linguistes berbérisants reconnaissant dans l'étymologie du mot Yennayer : Yan-Ayyur : premier/porte du mois, entre passé et nouveau. Terme très utilisé dans l’univers culturel berbère, si le Kabyle a tendance à employer parfois « ixf u segwas » (le début de l’année) ou encore « tabburt u segwas », il emploie donc le sens étymologique du terme Yen-Ayyur, comme les At Waziten (les Berbères de Libye) qui préfèrent « anezwar n u segwas » (entrée/début/premier de l’année). Ce mois marque les débuts du solstice d’hiver, qui avec le décalage calendaire se retrouve entre le 21 et le 22 décembre de nos jours (correction du calendrier grégorien). Le soleil entame sa remontée. Les jours encore très froids se rallongent et instaurent l’espoir d’une meilleure année. Il est ritualisé d’une manière assez significative.

La célébration de Yennayer s’articule autour de plusieurs symboliques.

Un moment de convivialité familiale

Le jour qui précède Yennayer reste le plus important. La veille donc de cette fête, le repas est frugal. Le plus souvent on prépare des berkukes (boulettes de farine cuites dans un bouillon léger) ou encore des icacmen (blé en grain préparé au lait ou en sauce). Ailleurs, on ne consomme que du lait ou des légumes secs cuits à l’eau. Le lendemain en revanche, on partage un repas copieux en signe de prospérité, composé des éléments suivants :

- gâteaux/galettes : lesfenj (des beignets), tiγrifin (crêpes) ;

- plat des « sept légumes » fait uniquement de plantes vertes ;

- viande (volaille, chevreaux ou moutons) ;

- friandises (fruits secs comme des figues sèches, des amandes, des noisettes, des dattes).

Dans certaines régions d'Algérie (Oran) ou du Maroc (Berkane chez les Iznassen), on évite de manger des aliments épicés ou amers pour se préserver d’une mauvaise année. Le repas de Yennayer est conditionné par les récoltes selon les régions mais aussi par les moyens des uns et des autres. Les aliments servis vont symboliser la richesse, la fertilité ou l'abondance. Il est ainsi des irecman (bouillie de blé et de fèves) ou du cœur du palmier chez les Beni-Hawa : pas question de rater le repas de bénédiction qu'est celui de Yennayer !

Au centre-ouest du Maroc, une dinde (ou une poule) est sacrifiée et un plat traditionnel "Rfissa" (plat à base de crêpes marocaines) est préparée.

Une occasion de se souhaiter des vœux de prospérité

Yennayer symbolise la longévité, et c’est souvent l’occasion d’y associer des événements familiaux :

- première coupe de cheveux aux petits garçons. Dans certaines régions berbérophones, on dit que l'enfant est comme un arbre, une fois débarrassé des mauvaises influences, il poussera plus fort et plus énergiquement (c’est d’ailleurs à cette période qu’on opère la taille de certains arbres fruitiers) ;

- le mariage sous le bon présage de Yennayer. Les petites filles s'amusent à marier leurs poupées (pratique qui rappelle tislit n wenZar) ;

- rites d’initiation agricoles : on envoie les enfants aux champs afin de cueillir eux-mêmes fruits et légumes.

Marquer le changement de saison

Cette saison correspond à l'approche de la rupture des provisions gardées pour l'hiver.

Croyances et superstitions

Ainsi, pour espérer une nouvelle année plus prospère, Yennayer est marqué par quelques opérations de purification. Dans l’anti-Atlas par exemple, au petit jour de Yennayer, la maîtresse de maison nettoie toutes les recoins de la maison en y saupoudrant ibsis (mélange de farine, huile et sel). Elle balaie ensuite toutes les pièces pour « chasser » tamγart n gar aseggwas (« l'épouse de la mauvaise année ») qui n'est autre que tamara la « misère » (mot à éviter ce jour-là).

Le sacrifice d'un animal est de rigueur, symbolisant l'expulsion des forces et des esprits maléfiques mais aussi marquant ses vertus prophylactiques. On prie alors les forces divines pour assurer une saison culturale féconde. Au cours de la fête de Yennayer, on fait intervenir des personnages tels teryel (tamZa, « ogresse » en rifain) ou aâdjouzet Yennayer (« la vieille de janvier » en arabe).

Après le copieux repas de Yennayer, la maîtresse de maison mettait jadis un peu de nourriture dans le métier à tisser (azzetta), dans la meule domestique (tasirt) et dans le foyer au feu (kanun) pour embaumer de bénédictions ces objets essentiels dans la vie rurale (Aurès, Kabylie et Oranie).

Yennayer en Algérie

La fête

Comme toutes les familles algériennes, les familles chélifiennes accueillent la fête de Yennayer dans une ambiance très particulière, les préparations pour cet événement commencent très tôt, elles se caractérisent principalement par la réunion de la grande famille, les femmes font l’achat de nouveaux ustensiles, elles achètent aussi les ingrédients pour préparer les plats traditionnels et même de nouveaux habits. Les enfants ont aussi profité de cette occasion pour découvrir les traditions et la culture de leur région. La célébration de la fête de Yennayer à Chlef est plus particulier que dans les autres régions de l'Algérie. Les plats traditionnels sont préparés à la veille du jour de l'an par les mamans ou les grand-mères, les filles nettoyaient la maison ; elles font le grand ménage. Yennayar représente pour les familles chélifiennes une occasion pour se réunir ; les oncles, les cousins les petits-enfants… la réunion se fait chez l'un des grands-parents. la journée de Yennayer se caractérise par la distribution des aumônes aux pauvres. Tout simplement c’est être généreux. La fête se déroule dans une ambiance particulière ; une variété de plats seront présentés sur la table pour que l’année soit prospère. On se met tous à la table ; on mange dans une seule assiette. Après le dîner, on met le plus petit enfant dans une large assiette, on verse au dessus les fruits secs (les amandes, les noix, les pistaches, etc.), après chaque personne va prendre sa part, tout en buvant du thé et en bavardant jusqu'à l’aube.

Les plats

Le plat de résistance présenté la veille de la fête de yennayer est le couscous. Additionnellement au couscous, on prépare des crêpes, parfois on présente une soupe préparée à la base de pois chiches, de fèves séchées et de viande hachée.

Cherchem est un plat pour célébrer yennayer dans l'Oranie et qui est préparé à base d'un mélange de légumes secs.

Pour la soirée, on sert du thé avec des gâteaux traditionnels et des fruits secs.

Date du nouvel an amazigh et erreur de datation

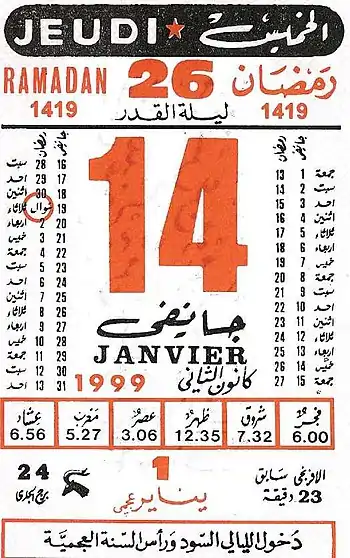

Bien que la date exacte du nouvel an amazigh soit le 14 janvier, une probable erreur des premières associations culturelles qui ont prôné le retour à cette fête traditionnelle menacée de disparition fait que l'opinion que la date traditionnelle est le 12 janvier est répandue dans le milieu kabyle en Algérie, tandis qu'au Maroc, en Libye et aux Canaries c'est le jour 13 qui revient. Le mouvement culturel chaoui dans les Aurès met cependant en avant la date du 14[16].

En effet, le nouvel an berbère correspond au premier jour du calendrier julien, qui est décalé de 13 jours par rapport au calendrier grégorien, et débute donc le 14. Il s'agit de l'avis de tous les spécialistes qui ont étudié le sujet, dont Edmond Doutté[17], Germaine Tillion[18], Jean Servier[19], R. P. Genevois et Edmond Destaing[20] - [16] - [21].

Par ailleurs, d'anciens calendriers maghrébins prennent le 14 janvier pour la première année[16].

Notes et références

- « ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », sur ircam.ma (consulté le ).

- « Yennayer », sur Guide du routard (consulté le ).

- « Quel est le jour de l’an amazigh : le 12, le 13 ou le 14 janvier ? », sur inumiden.com.

- Hasna Yacoub, « Les surprises du président », L’Expression, Algérie, (lire en ligne, consulté le ).

- Yassin Temlali, « Yennayer : entre politique, fête populaire et « tradition inventée » », sur Huffington Post Maghreb, , publié initialement sur Middle East Eye (édition française).

- « L’Algérie fête officiellement le Nouvel An berbère pour la première fois », sur Le Monde.fr, .

- (ar) « الملك محمد السادس يعلن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها », sur Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية, (consulté le )

- Jugurtha hanachi, « Ammar Negadi, ce symbole amazigh de l’Aurès authentique », Le Matin DZ, (lire en ligne).

- « Yennayer, un moment de réconciliation avec soi », sur Djazairess (consulté le )

- « Que signifie « Yennayer », le Nouvel An berbère ? – Jeune Afrique », sur JeuneAfrique.com, (consulté le )

- « Yennayer : entre politique, fête populaire et « tradition inventée » * », sur Al Huffington Post (consulté le ).

- Amayas Zmirli, « Algérie - Yennayer : le nouvel an berbère change de dimension », sur Le Point, (consulté le )

- « Au fait, c’est quoi Yennayer ? », sur TSA, (consulté le )

- « Yennayer, une fête séculaire encore célébrée au 21ème siècle » (consulté le ).

- Le yennayer, nouvel an berbère en région parisienne (Fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel), Île de France, Ministère de la Culture (France), , 14 p. (lire en ligne [PDF]), p. 13.

- « Quel est le jour de l’an amazigh : le 12, le 13 ou le 14 janvier ? », sur Inumiden, (consulté le )

- Doutté, Edmond (1867-1926). Magie et religion dans l’Afrique du Nord, 1909.

- Germaine Tillon, Il était une fois l’ethnographie.

- Jean Servier, Les Portes de l’année : Rites et symboles, l’Algérie dans la tradition.

- Doutté, Edmond, p. 544.

- « Quel est le jour de l’an amazigh : le 12, le 13 ou le 14 janvier ? », sur inumiden.com.

Voir aussi

Article connexe

Bibliographie

- Encyclopaedia Universalis. France S.A. 1989.

- Paul Couderc. Le calendrier. P.U.F. Que sais-je. no 203

- Jean Servier. Tradition et civilisation berbères. « Les portes de l’année ». Éditions du Rocher. août 1985.

- Michel Quitout, Grammaire berbère, L'Harmattan, Paris, 1997