Judo

Le judo (柔道, jūdō, litt. « voie de la souplesse ») est un art martial, créé au Japon en 1882 par Jigorō Kanō en tant que pédagogie physique, mentale et morale. Par rapport au Kobudō[1], ou « voie martiale traditionnelle », le judo est ce qu'on appelle un shin budō, c'est-à-dire une « voie martiale moderne », dont une branche a évolué en sport de combat puis en sport olympique à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo de 1964.

|

Judo

柔道 | |

Art martial  |

|

Exécution d'un Ō-uchi-gari. | |

| Domaine | Art martial |

|---|---|

| Pays d’origine | |

| Fondateur | Jigorō Kanō |

| Dérive de | ju-jitsu |

| A donné | jiu-jitsu brésilien, kosen judo, sambo |

| Pratiquants renommés | Grands champions : • France : Angelo Parisi (1970-1990), David Douillet (1990-2000), Teddy Riner (2000-….), Clarisse Agbégnénou (2010-….) • Japon : Shiro Saigo (1880), Sakujiro Yokoyama (1890), Yoshiaki Yamashita (1880), Kyuzo Mifuné (1900), Masahiko Kimura (1930-1940), Toshiro Daigo (1950), Koji Soné (1950-1960), Akio Kaminaga (1960) • Pays-Bas : Anton Geesink (1960) |

| Sport olympique | 1972 (démonstration 1964) |

| Pratiquants | 15 millions dans le monde |

| Fédération mondiale | • International judo federation (IJF) • World independant budo kai (WIBK) |

Détenant, à l'âge de 21 ans, trois densho de maître d'arts martiaux (équivalents des menkyo[2], ou autorisations de délivrer l'enseignement), Jigorō Kanō adopta sa propre méthode, à laquelle il donna le nom de « jūdō kodōkan ». En 1920, il définit la philosophie de son art par deux maximes : « Seiryoku zenyo », la « bonne utilisation de l'énergie », et « Jita kyoei », « entraide et prospérité mutuelles ».

Kanō écarta toute technique dangereuse des anciennes écoles d'arts martiaux qu'il avait étudiées afin de faire du judo un système éducatif, à usage d'activité physique et morale, pour la jeunesse de son pays. Il transforma une méthode de combat à mains nues guerrière et brutale (aujourd'hui maladroitement désignée par l'appellation ju-jitsu[3]) en un art où prédominent l'éthique et la recherche de la maîtrise de soi, dans le but de développer sa personnalité ainsi qu'un état d'esprit constructif et non violent.

L'objectif principal du judoka en compétition est de projeter son adversaire, soit de l'amener au sol et de l'immobiliser (techniques de maîtrise), ou de l'obliger à abandonner à l'aide de clés articulaires et d'étranglements. Les règles du judo ont évolué depuis la création de l'art martial et les techniques de percussion ainsi que les armes traditionnelles ne sont autorisées que dans sa forme théorique (kata) ; elles ne sont pas autorisées en compétition, ni même en pratique libre (randori).

Le lieu où l'on pratique le judo s'appelle le dojo (道場, dōjō, litt. « lieu d'étude de la voie »). Les pratiquants, nommés judokas[4], portent une tenue en coton renforcé, le judogi, communément appelée kimono[5] en France (à tort, le terme kimono désignant en japonais un autre type de vêtement). Le judogi est généralement blanc, mais afin de faciliter la distinction entre les combattants dans les compétitions internationales, un des deux judokas peut porter un judogi de couleur bleue. Le judo se pratique pieds nus et torse nu sous le judogi chez les hommes ou avec un T-shirt blanc sous le judogi chez les femmes.

Les judokas pratiquent, à l'entraînement et en compétition, sur une surface plane délimitée de forme carrée, le tatami, qui est habituellement constituée d'un ensemble de tapis juxtaposés. Ceux-ci sont faits d'une mousse expansée à forte densité, qui amortit les chutes[6]. On utilisait à l'origine une dalle dense et épaisse de paille de riz tressée.

Description

Le terme jūdō est composé de deux kanjis, prononcés selon la lecture dite "on". Le premier, en neuf traits, signifie "souplesse, adaptation" (柔, jū), et le second, en douze traits, signifie "voie, principe" (道, dō). Jūdō peut ainsi être traduit par l'expression "voie de la souplesse", "esprit de l'adaptation" ou encore "principe de l'adaptation". Le mot fait partie du vocabulaire du JLPT-4.

Histoire

Les origines

Le souhait de Jigorō Kanō, fondateur du judo, était de populariser une méthode visant à mieux utiliser ses ressources physiques et mentales, ce en prenant comme point de départ le ju-jitsu tel qu'enseigné par les koryū, les anciennes écoles traditionnelles. Kanō avait notamment pratiqué la Tenshin Shin'yō-ryū et la Kitō-ryū pendant six années.

La légende dit que le principe jù serait né en 1733 de la réflexion d'un certain Akiyama Shirobei Yoshitoki (fondateur de l'école Yoshin-ryū, l'"école du cœur du saule"), qui, observant la neige tomber sur les branches d'un saule, constata que les branches les plus raides cassaient sous le poids de celle-ci, alors que les branches les plus souples se courbaient puis se redressaient. Il aurait ainsi eu la révélation du principe jù, la souplesse. En effet, tout comme les branches souples du saule et contrairement aux branches rigides, le principe jù prône l'adaptabilité plutôt que la résistance (go).

Kanō semble également avoir été séduit par un enseignement de l'école Kitō-ryū : les applications dynamiques d'un principe déjà ancien, celui de la "bonne utilisation de l'énergie".

La "légende", dans sa simplicité, n'est pas éloignée du souhait initial de populariser une méthode visant à mieux utiliser ses ressources physiques et mentales. Kanō avait conscience que le ju-jitsu, tel qu'il était pratiqué, n'était plus adapté à l'époque moderne. Les techniques étaient parfois très dangereuses à apprendre, et la plupart des maîtres n'étaient guère pédagogues ou enseignaient un ju-jitsu décadent et inefficace. En s'inspirant des méthodes de différentes gymnastiques occidentales, Kanō décida d'expurger du ju-jitsu les mouvements dangereux et de codifier les techniques restantes, afin de faciliter l'enseignement sous forme de kata. L'art de la souplesse, débarrassé de sa vocation guerrière, n'était donc plus du ju-jitsu mais une nouvelle voie martiale[7] à vocation éducative. Le judo était né.

Le judo commença à être enseigné au Japon en 1882, dans la salle de pratique du Kōdōkan.

Le judo des origines s'orienta de plus en plus vers la dimension sportive lorsque les champions du Kōdōkan, au cours de défis, eurent remporté des victoires face aux meilleurs représentants des différentes écoles de ju-jitsu. Le pouvoir économique de l'institut du Kōdōkan était ainsi définitivement installé dans le monde des arts martiaux japonais.

L'essor en France

Le judo connut un succès qui s'étendit bien au-delà des frontières du Japon et contribua largement à populariser les arts martiaux japonais, tout en induisant néanmoins une confusion entre art martial et sport de combat.

À l'invitation de Moshe Feldenkrais en 1935 Mikinosuke Kawaishi, alors 4e dan[8], quitte Londres pour venir enseigner et développer le judo en France.

Mikinosuke Kawaishi ouvre son premier dojo à Paris 13e, au 109 Boulevard Auguste-Blanqui, dans un ancien atelier. Il importe d'Angleterre le système progressif des ceintures de couleur, toujours en vigueur en France aujourd'hui.

Passionné par ce sport, Feldenkrais fonde le le Jiu-Jitsu Club de France

Mikinosuke Kawaishi remanie le gokyo[9] et publie son premier recueil Ma méthode de judo, qui sortira après la Seconde Guerre mondiale

En 1946, Paul Bonet-Maury fonde la Fédération française de judo et de ju-jitsu (FFJJJ)[10], dont il devient le 1er président. Se dissociant ainsi de la Fédération française de lutte, la FFJJJ deviendra par la suite la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFjudo)[11].

En 1947, Jean de Herdt fonde le Collège des ceintures noires de judo, dont le 1er président élu sera Jean Andrivet[10].

Pour le développement du judo des tournées de démonstration sont organisées par exemple en Afrique du Nord (Oujda au Maroc en avril 1950) par Mikinosuke Kawaishi, Shozo Awazu, Paul Bonet-Maury, Jean Andrivet.

C'est aussi à cette époque que se développe l'aspect sportif et qu'apparaissent les premières compétitions (championnats de France, d'Europe et du monde). Le nombre de pratiquants de par le monde s'accroît alors considérablement.

Un championnat de jùdô féminin est organisé à Paris le 1er mai 1950. Ce championnat, ouvert à toutes les femmes titulaires, a minima, de la ceinture orange, se déroule en marge du championnat d'Europe. Madame Levannier, future première ceinture noire féminine, en 1951, s'y classe deuxième[12].

Mikinosuke Kawaishi est secondé, à partir des années 1950, par Shozo Awazu.

- Quelques grandes figures du judo

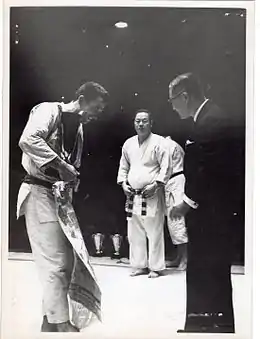

Mikinosuke Kawaishi, 10e dan (jū-dan, ceinture rouge). Au centre, en présence du champion d'Europe 1951, Jean de Herdt.

Mikinosuke Kawaishi, 10e dan (jū-dan, ceinture rouge). Au centre, en présence du champion d'Europe 1951, Jean de Herdt.

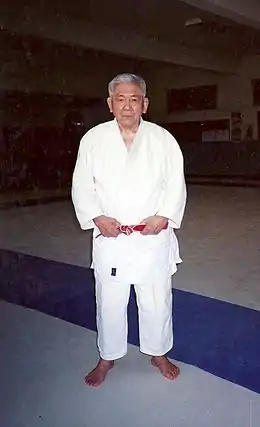

Ichirō Abe en 2009, 10e dan.

Ichirō Abe en 2009, 10e dan. Haku Michigami, 9e dan, directeur technique de 1965 à 1971 du Collège national des ceintures noires (CNCN) de la Fédération nationale de judo traditionnel (FNJT).

Haku Michigami, 9e dan, directeur technique de 1965 à 1971 du Collège national des ceintures noires (CNCN) de la Fédération nationale de judo traditionnel (FNJT).

En 1951, au cours d'une campagne visant la promotion du judo par l'institut du Kōdōkan en Europe, Ichiro Abe s'établit à Toulouse en France. Il a alors 29 ans et est 6e dan du Kōdōkan. Après deux ans passés en France, Abe part pour la Belgique et, de là, diffuse le judo par des stages dans la plupart des pays d'Europe. Abe fut aussi entraîneur national de l'équipe de judo de Belgique.

Une crise des années 1950 est liée à la séparation du Collège national des ceintures noires (CNCN) de la Fédération française de judo et de ju-jitsu (FFJDA), créée en 1948. Le CNCN est composé en majorité de professeurs de judo. Il se dote de sa propre fédération, la Fédération nationale de judo sportif, puis, de 1965 à 1971, la Fédération nationale de judo traditionnel (FNJT)[13].

La situation perdure pendant quinze ans. La FNJT disparaît finalement en 1971, lors de la réunification au sein de la FFJDA. Celle-ci avait tenté d'intervenir dans les règles d'obtention de la ceinture noire en la limitant à une simple épreuve de compétition. Un arrêté ministériel met fin au conflit.

Les temps modernes et le développement international

Le judo est le premier art martial japonais à avoir obtenu une reconnaissance internationale.

En est reconstituée la Fédération européenne de judo (EJU) comme instance européenne de son organisation[14]. En , les premiers Championnats d'Europe de judo postérieurs à la seconde guerre mondiale sont organisés à Paris[14].

Cette même année, la Fédération internationale de judo (FIJ) est créée comme instance mondiale de son organisation[14]. En , les premiers Championnats du monde de judo sont organisés à Tokyo.

Le judo est testé dans le programme olympique pour les Jeux de Tokyo en 1964. Très populaire au Japon, son introduction dans l'événement olympique est poussé par le pays organisateur pouvant choisir d'ajouter un nouveau sport à la liste des sports olympiques[15]. Quatre épreuves sont alors organisées dans quatre catégories de poids différentes. Ces épreuves sont alors exclusivement masculines, le judo féminin n'étant encore que peu développé. Durant la compétition, les judokas japonais décrochent trois des quatre médailles d'or. La dernière revient au Néerlandais Anton Geesink s'imposant dans la catégorie tous poids confondus. Cette victoire contredit les critiques supposant le judo comme étant une « chasse gardée » japonaise. Le judo est définitivement admis aux Jeux de Munich en 1972.

En ont lieu les premiers championnats d'Europe féminins et, en , les premiers championnats du monde féminins. Le judo féminin apparaît en tant que sport de démonstration aux Jeux de Séoul en 1988, mais n'est officiellement admis au programme qu'à partir des Jeux de Barcelone en 1992.

Dans le monde, en , le judo est le troisième art martial le plus pratiqué derrière le karaté et le taekwondo avec 8 millions de pratiquants[16]. Il est la discipline martiale la plus pratiquée en France, devant le karaté et l'aïkido. En nombre de licenciés, il est le quatrième sport français avec 552 815 licenciés en [17] et plus de 5 547 clubs[18].

Code moral du judo

Lorsqu'il a créé le judo, Jigorō Kanō voulait extraire du jiu-jitsu un moyen d'éducation du corps et de l'esprit « adapté à l'éducation de toute une nation ». Depuis sa création, l'enseignement du judo est accompagné de l'inculcation au judoka de fortes valeurs morales. Certaines valeurs du judo sont donc directement extraites du bushidô.

En France, Shozo Awazu fait partie de ceux qui sont à l'origine du Code moral du Judo créé, en 1985, par Bernard Midan[19], sur la base du code d'honneur et de morale du collège national des ceintures noires proposé par Jean-Lucien Jazarin[20] sur la base du texte de Nitobe[21].

- La politesse, c'est le respect d'autrui.

- Le courage, c'est faire ce qui est juste.

- La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée.

- L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée.

- La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil.

- Le respect, car sans respect aucune confiance ne peut naître.

- Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque monte sa colère.

- L'amitié, c'est le plus pur et le plus fort des sentiments humains.

Le respect et la confiance que l'on accorde à son adversaire lors d'un combat de judo sont primordiaux. En effet, lorsqu'un judoka fait chuter son adversaire, il doit garder le contrôle de sa prise, et la plupart des prises nécessitent de retenir son adversaire pour qu'il chute « correctement ». À défaut, l'adversaire pourrait être gravement blessé. Les clés de bras pourraient facilement disloquer ou déboîter les articulations de son adversaire. Les étranglements, s'ils étaient mal exécutés ou mal maîtrisés, pourraient eux aussi être très dangereux. Mais le respect et la confiance du judoka envers un autre judoka lors d'un combat sont absolus. Au judo, les valeurs morales sont plus importantes que la technique elle-même.

Les nombreux saluts exécutés durant la pratique sont également la marque la plus visible du respect qui régit le judo.

Techniques

Classification

Le judo sportif différencie explicitement :

- Techniques de projection ou nage waza visant à déséquilibrer l'adversaire pour le faire tomber au sol, vers l'arrière, l'avant ou le côté. On retrouve différents groupes de techniques :

- Groupe des techniques debout : tachi waza

- techniques de jambes : ashi waza

- techniques de bras (épaule) : te waza

- techniques de hanches : koshi waza

- Groupe des techniques de jeté de corps (souvent traduit par sacrifice) : sutemi waza

- techniques de sacrifice dans l'axe : ma sutemi waza parmi lesquelles on retrouve la fameuse « planchette japonaise » (tomoe nage)

- techniques de sacrifice sur le côté : yoko sutemi waza (dont les techniques d'enroulement : makikomi waza)

- Groupe des techniques debout : tachi waza

- Techniques pratiquées au sol ou ne waza :

- techniques de contrôle et d'abandon visant à dominer l'adversaire par neutralisation. C'est le katame waza dans lequel on retrouve :

- techniques d'immobilisation : osae komi waza, qui s'effectuent lorsque l'adversaire est couché sur le dos, les deux épaules au sol (au contraire du système « jujutsu-fighting » où une immobilisation sur le ventre est comptabilisée).

- techniques d'étranglement : shime-waza, qui peuvent porter sur le système respiratoire obligeant l'adversaire à abandonner rapidement (hadaka-jime par exemple), ou sur le système sanguin du cou (comme sankaku-jime), plus rapide à agir mais aussi plus dangereux.

- techniques de luxation : kansetsu waza, portées uniquement sur le coude (comme ude-gatame et waki-gatame).

- techniques de contrôle et d'abandon visant à dominer l'adversaire par neutralisation. C'est le katame waza dans lequel on retrouve :

N.B. : Les techniques de luxation et d'étranglement sont également autorisées en position debout (en tachi waza), bien que très rarement vues et utilisées en compétition. En effet, le règlement interdit l'amenée au sol par ces techniques, ce qui les rend plus difficiles à placer.

- Les katas[22] : ou formes traditionnelles du judo exécutées dans des scénarios prédéterminés. Elles nécessitent de pratiquer également les techniques de frappe (atemi waza). Aucun coup n'y est porté réellement. On y retrouve

- les coups de pied (geri),

- les coups de poing (tsuki)

- les coups du tranchant de la main (shuto).

Certains katas supérieurs nécessitent la pratique face à des attaques avec des armes traditionnelles japonaises, notamment la dague (tanto) et le sabre (katana).

Liste des techniques

La Liste des techniques est répertoriée par catégorie : 1/ techniques de frappe (atemi : coups de pied, de genou, de poing, du tranchant de la main, de coude), 2/ formes de contrôle au sol (katame-waza : clé, immobilisation et étranglement), 3/ formes de projections (nage-waza : techniques de jambe, de hanche, de sacrifice, de main et d'épaule) et 4/ types de brise-chute (ukemi).

| Liste des techniques de judo traditionnel et ju-jutsu traditionnel et sportif : • AW= atemi waza • KW= katame waza • NW= nage waza • UK= ukemi • | ||||||

| Famille de techniques | Sous-famille de techniques | Discipline martiale | Nom en japonais (translitération) | Kyū | ||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Fumi Komi Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Gedan Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Kakato Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Mae Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Mae Hiza Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Mawashi Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Mawashi Hiza Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Mikazuki Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Ura Mawashi Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Ushiro Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Ushiro Mawashi Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambe) | Ju Jutsu | Yoko Geri | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Age Tsuki | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Gyaku Tsuki | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Haïshu Uchi | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Haito Uchi | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Mae Tsuki | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Maïte Tsuki | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Naname Tsuki | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Oï Tsuki | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Shito Uchi | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Shuto Uchi | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Teisho Uchi | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Tsukkake | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Uchi Oroshi | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Ura Ken | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Ura Uchi | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Yama Tsuki | |||

| Atemi Waza (coups de pied, de poing, de genou ou de coude) | Te Waza- 手技 (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Yoko Tsuki | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Ashi Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Hara Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Juji Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Ude Garami | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Ude Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Waki Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Ashi Garami | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Hiza Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Sankaku Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Kansetsu Waza - 關節技 (clefs) | Judo | Te Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Hon Kesa Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Kami Shiho Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Tate Shiho Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Ushiro Kesa Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Yoko Shiho Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Kata Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Kesa Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Kuzure Kami Shiho Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Kuzure Kesa Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Kuzure Tate Shiho Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Kuzure Yoko Shiho Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Osaekomi Waza - 壓制技 (immobilisations) | Judo | Makura Kesa Gatame | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Hadaka Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Kata Ha Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Okuri Eri Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Sankaku Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Ashi Gatame Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Do Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Gyaku Juji Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Kata Juji Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Kata Te Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Morote Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Nami Juji Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Ryo Te Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Sode Guruma Jime | |||

| Katame Waza (techniques au sol) | Shime Waza - 絞技 (étranglements) | Judo | Tsukkomi Jime | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Ashi Guruma | 3e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | De Ashi Barai | 5e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Harai Tsuri Komi Ashi | 3e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Hiza Guruma | 5e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Ko Soto Gari | 4e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Ko Uchi Gari | 4e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Okuri Ashi Barai | 4e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | O Soto Gari | 5e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | O Uchi Gari | 5e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Sasae Tsuri Komi Ashi | 5e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Uchi Mata | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Hane Goshi Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Harai Goshi Gaeshi | 4e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Ko Soto Gake | 3e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | O Guruma | 2e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | O Soto Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | O Soto Guruma | 1er | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | O Soto Otoshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | O Uchi Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Tsubame Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Ashi Waza - 足技 (techniques de jambes) | Judo | Uchi Mata Gaeshi | 4e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Clé de poignet (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Kote Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Hane Goshi | 3e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Harai Goshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Koshi Guruma | 4e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Kubi Nage | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | O Goshi | 5e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Sode Tsuri Komi Goshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Tsuri Komi Goshi | 4e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Uki Goshi | 5e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Ushiro Goshi | 1er | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Utsuri Goshi | 2e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Daki Age | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Koshi Waza - 腰技 (Technique de hanche) | Judo | Ko Tsuri Goshi | 3e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Masutemi Waza - 捨身技 (sacrifices dans l’axe) | Judo | Sumi Gaeshi | 2e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Masutemi Waza - 捨身技 (sacrifices dans l’axe) | Judo | Tomoe Nage | 3e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Masutemi Waza - 捨身技 (sacrifices dans l’axe) | Judo | Ura Nage | 1er | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Masutemi Waza - 捨身技 (sacrifices dans l’axe) | Judo | Hikikomi Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Masutemi Waza - 捨身技 (sacrifices dans l’axe) | Judo | Obitori Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Masutemi Waza - 捨身技 (sacrifices dans l’axe) | Judo | Tawara Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Eri Seoi Nage | 5e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Ippon Seoi Nage | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Kata Guruma | 3e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Kuchiki Daoshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Morote Gari | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Morote Seoi Nage | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Tai Otoshi | 4e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Te Guruma | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Kibisu Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Ko Uchi Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Ko Uchi Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Obi Otoshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Seoi Nage | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Seoi Otoshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 Clé de bras (techniques de main et d’épaule) | Ju Jutsu | Shiho Nage | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Sukui Nage | 2e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Sumi Otoshi | 1er | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Uchi Mata Sukashi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Uki Otoshi | 2e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Te Waza - 手技 (techniques de main et d’épaule) | Judo | Yama Harashi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Soto Maki Komi | 2e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Tani Otoshi | 2e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Yoko Guruma | 1er | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Yoko Tomoe Nage | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Daki Wakare | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Hane Maki Komi | 2e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Harai Maki Komi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Kani Basami | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Ko Uchi Maki Komi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | O Soto Maki Komi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Uchi Maki Komi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Uchi Mata Maki Komi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Ude Gaeshi | |||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Uki Waza | 1er | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Yoko Gake | 1er | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Yoko Otoshi | 3e | ||

| Nage Waza (techniques de projection) | Yokosutemi Waza - 橫捨身技 (sacrifices latéraux) | Judo | Yoko Wakare | 1er | ||

| Ukemi (brise chute) | Judo | Mae Ukemi (brise chute) | ||||

| Ukemi (brise chute) | Judo | Ushiro Ukemi (brise chute) | ||||

| Ukemi (brise chute) | Judo | Yoko Ukemi (brise chute) | ||||

Projection en judo

L'apprentissage d'une projection en judo se déroule la plupart du temps en quatre phases.

- 1re phase : Tsukuri ou la préparation - Il y a deux formes de tsukuri :

- A - Aite no tsukuri : préparation de Uke, c'est-à-dire amener Uke dans une position favorable pour attaquer. Elle s'organise à partir de composantes comme l'action de kumi-kata, un déplacement, un changement de postures ou d'une attaque ; afin de créer une vulnérabilité provisoire. Elle compte plusieurs types de tactique offensive c'est-à-dire des manœuvres de l'opposant :

- l'attaque en confusion ou feinte (misekake) ou demandant le sens de la feinte (sorashi). Il s'agit ici d'une simulation d'attaque ayant pour but de créer une réaction chez l'adversaire et permettant d'exécuter une technique initialement prévue. C'est ce qu'on appelle souvent « action/réaction » (avant/avant, avant/arrière, arrière/arrière, arrière/avant, gauche/droite, droite/gauche, droite/droite, gauche/gauche). Cette tactique vous permet d'avoir un temps d'avance : toki (temps) tobashi (envolé).

- l'enchaînement ou combinaison d'attaque (renzoku-waza). Cette liaison d'action consiste à attaquer l'adversaire qui réagit et d'effectuer une attaque en fonction de cette réaction. Contrairement à la confusion, la réaction de l'adversaire n'est qu'une éventualité, elle n'est pas provoquée par l'attaquant comme dans la stratégie citée précédemment.

- l'attaque répétée est un type d'enchaînement (de liaison d'actions) qui consiste à attaquer plusieurs fois l'adversaire avec l'intention de faire tomber à chaque fois. Un redoublement d'attaque est une attaque répétée de la même technique.

- B - Jibun no tsukuri : préparation de Tori c'est-à-dire le placement de Tori. C'est attaquer une fois l'adversaire avec l'intention de faire tomber (zanshin). Cette attaque s'effectuer soit : après la prise le kumi-kata, soit pendant la prise du kumi-kata c'est-à-dire à la volée

- 2e phase : Kuzushi ou le déséquilibre.

- 3e phase : Kake ou l'accrochage - mise en suspension (point engrenage de non-retour possible pour Uke).

- 4e phase : Nage (ou nageru) ou la projection.

Rituel ou « étiquette »

Les Japonais ne se serrent pas la main pour dire bonjour afin d'éviter le contact dans un souci d'hygiène principalement. Le salut à distance en inclinant le buste vers l'avant est donc monnaie courante dans la vie de tous les jours et revêt également un caractère plus cérémonial dans la pratique des arts martiaux originaires du Japon.

Le judo commence et se termine par le salut, appelé « Rei ». Ce salut signifie la dignité et la paix intérieure avant comme après le combat. Il annonce aussi le respect des règles ainsi que la droiture et la sincérité. Le judoka devrait saluer lentement, gravement et faire en sorte de montrer le respect à celui qu'il salue. Un salut oublié ou mal exécuté, est le signe d'un judo mal compris et superficiel.

Saluts divers au dojo

Un rituel est propre à la pratique du Judo. On parle de l'étiquette. En matière de cérémonial nous trouvons :

- salut du tatami : en rentrant sur le bord du tatami, le judoka exécute un salut debout afin de montrer le respect envers la surface de travail sur laquelle il va pratiquer. De même lorsqu'il quitte le tatami.

- salut en ligne à genou et/ou debout par l'ensemble des pratiquants dirigé par l'enseignant et cela face au portrait de Jigorō Kanō (apposé sur le mur du dojo) :

- - au début du cours afin d'honorer sa mémoire et remercier maître Kano pour la transmission de son enseignement ; et de remercier le professeur, au début du cours afin de montrer leur respect, de le remercier du temps qu'il va consacrer à l'enseignement.

- - en fin du cours afin de remercier le professeur pour l'enseignement qu'il nous a dispensé.

- salut individuel : le judoka salue avant et après le travail en binôme pour :

- - montrer le respect à notre partenaire (ou adversaire en compétition),

- - et le remercier pour le travail qu'il nous a permis de réaliser.

Dans un cours de judo, le judoka salue son partenaire, à genou ou debout suivant que le type de travail - s'il s'effectue au sol (ne-waza) le salut s'exécutera ainsi à genoux.

Formes des saluts

On distingue deux formes de salut :

- ritsurei : salut debout . On salue en pliant le haut du corps à 30°, les talons joints, le regard en avant, les mains sur la face externe des cuisses. On reste trois secondes avant de se redresser ;

- zarei : salut à genoux . À partir de la position debout, le judoka se met à genoux en posant d'abord le genou gauche puis celui de droite. Il y a un écart entre le genou gauche et droit. Le judoka s'assied sur ses talons, salue et se relève d'abord avec le pied droit.

Entraînements traditionnels

- Tandoku-renshu : Couramment traduit par « judo contre l'ombre » « désigne l'entraînement en solitaire sans l'aide d'un partenaire »[23].

- Uchi-komi : signifie « marteler ». Se pratique à deux pour travailler en répétition l'entrée d'une projection (déséquilibre « Kuzushi », placement du corps « Tsukuri ») sans faire chuter le partenaire.

- Nage-komi : se pratique à deux, c'est la suite logique de l'uchi-komi puisqu'il s'agit de répéter plusieurs fois une technique entière, avec chute (« Tsukuri-Kuzushi-Kake-Nage ») lorsque l'on travaille le nage-waza. Il est possible de travailler en nage-komi en ne-waza (au sol).

- Yaku-soku-geiko : traduit par entraînement conventionnel, dans le même esprit que le nage-komi, cet exercice s'effectue en déplacement permanent, lors duquel Tori profite d'opportunités pour lancer des attaques. Uke chute à chaque fois, n'esquive ni ne bloque les attaques (c'est une sorte de randori d'étude).

- Kakari-geiko : est une sorte de randori dans lequel on impose un thème. On peut donner comme exemple : Tori (celui qui saisit) a un rôle offensif, il attaque constamment Uke (celui qui reçoit) qui doit se défendre sans toutefois bloquer complètement Tori afin de lui permettre de travailler. On peut appeler cela une opposition standardisée.

- Randori : se traduit par « saisies libres ». Le randori est une forme de combat souple, dans lequel les deux judokas sont partenaires plus qu'adversaires puisqu'ils doivent permettre à l'autre de travailler. Il faut donc ne pas bloquer l'autre, tout en opposant une résistance modérée pour simuler les conditions d'un combat. C'est un exercice difficile à réaliser dans cette optique.

- Shiai : « Combat martial de la compétition pure où aucune erreur n'est permise sous peine de perdre le combat ».

Katas

Les katas du judo ou formes traditionnelles chorégraphiées représentent des exercices de style, de concentration particulièrement difficile et constituent la source même des principes du judo. La bonne exécution de ces katas nécessite de ce fait de longues années de pratique pour permettre au judoka d'en saisir le sens profond. Les plus connus des katas sont :

- formes du Kodokan :

- Nage-no-kata (forme des projections) composé de 5 groupes (te-waza, koshi-waza, ashi-waza, mae-sutemi-waza, yoko-sutemi-waza).

- Katame no kata (forme des contrôles) composé de 3 groupes (osae-komi-waza, shime-waza, kansetsu-waza).

- Kime-no-kata (forme de la décision).

- Kodokan Goshin-Jutsu (Techniques de défense personnelle du Kodokan).

- Ju-no-kata (forme de la souplesse).

- Itsutsu-no-kata (forme des cinq principes).

- Koshiki-no-kata (forme des techniques anciennes).

- Seiryoku-zen'yo-kokumin-taiiku (éducation physique nationale pour l'efficacité maximum) - ce kata contient le kime-shiki (forme de la décision, à destination des femmes) et le jù-shiki (forme de souplesse, à destination des femmes)

- Joshi goshin-ho

- autres formes :

- Go-no-sen (forme des contre-prises)

- Nanatsu-no-kata (forme des sept techniques)

- Nage-ura-no-Kata (autre forme de contre prises créée par maître Mifune)

- Go-no-kata (forme de dureté)

- Kodomo-no-kata (forme des enfants)

Concours de kata : depuis quelques années des compétitions de kata sont organisées à travers l'Europe et le monde, notamment en Belgique et en France où il existe un circuit national.

Entraînements des jeunes judokas

Les plus jeunes judokas

Les plus jeunes judokas pratiquent leur sport de manière ludique grâce aux entraînements sous forme de jeux proposés par l'entraîneur qui les aide à prendre confiance en eux et à découvrir leur corps qui va évoluer. Une des étapes indispensable est l'apprentissage de la chute, les ukemis. Ils vont devenir plus sûrs d'eux, plus souples et plus forts afin de se préparer pour les prochaines compétitions et pour le prochain passage de grade.

Le passage se déroule en général à la fin de la saison avec son professeur (pour tous les grades jusqu'à la ceinture marron incluse), qui demande à l'élève d'effectuer certaines techniques qu'il a apprises au cours de la saison. Ces techniques sont à effectuer avec un partenaire : Tori, celui qui saisit, et Uke celui qui « reçoit » l'action de son partenaire.

Lors des randoris, combats d'entraînement, il y aura les « souples » qui consistent à se laisser tomber si son partenaire a bien fait sa technique, puis le randori « normal », c'est-à-dire, que le but est de ne pas tomber sur le dos (comme en compétition) mais sans se faire mal ou mal à son partenaire et sans commettre de faute.

Sport-étude

Le sport-études destiné aux jeunes judokas français (à partir de 12 ans) se divise en quatre catégories :

- l'Institut national des sports et de l'éducation physique (INSEP) ;

- les pôles France : INEF (Institut national des espoirs français), quatre pôles mixtes Bordeaux, Marseille, Orléans, Strasbourg ;

- les pôles Espoir : vingt-cinq en France métropolitaine et une outre-mer (à peu près un pour chaque région) ;

- les Centres Régionaux d'Entraînement Judo (CREJ) sont des structures qui s'appuient sur le Pôle Espoirs. Ils permettent soit d'intégrer plus tôt la filière (en minime 2) soit d'y rester plus longtemps (jusqu'au Baccalauréat). Le CREJ offre les mêmes possibilités d'entraînement et d'encadrement que le pôle mais les judokas ne sont pas listés au niveau du ministère chargé des sports. Ils ont quasiment les mêmes droits et devoirs que les judokas du Pôle Espoirs ;

- les classes études ou classes départementales de judo (environ 35 en France). Elles sont aussi appelées section sportive départementale (SSD), section sportive régionale (SSR).

Grades ou ceintures

Généralités

Les grades sont attribués à un pratiquant et permettent d'évaluer son niveau technique, son efficacité en combat, son degré d'ancienneté et d'investissement dans la pratique ainsi que ses qualités morales, ce qui correspond au respect scrupuleux du code moral du judo. Sans un minimum de respect des règles exigées, aucun judoka ne peut prétendre à l'obtention d'un grade.

Les ceintures de couleurs ont été inventées en Angleterre au milieu des années 1920 puis introduites en France par l'expert Mikinosuke Kawaishi. On trouve dans l'ordre les ceintures blanche, jaune, orange, verte, bleu et marron. Suivent les ceintures dites supérieures, respectivement noire du 1er au 5e dan, rouge et blanc du 6e au 8e dan, et enfin rouge pour les 9e et 10e dan.

En France dans les années 1990, la ceinture violette (située entre les ceintures bleue et marron) a été retirée depuis la mise en place des ceintures bicolores dites à sections (blanc-jaune, jaune-orange, orange-vert) représentant des grades alternatifs pour évaluer et récompenser les plus jeunes ; les ceintures vert-bleu et bleu-marron ont quant à elles été abandonnées lors de l'obtention possible du grade à partir de l'âge de 15 ans au lieu de 16 ans auparavant pour l'obtention du 1er dan. On trouve aussi, dans la catégorie « éveil-judo » et « baby-judo » (3 à 5 ans), les ceintures blanches à 1 ou 2 « lisérés » horizontaux. Il se peut aussi d'avoir également des barrettes transversales à la place d'une ceinture blanc-jaune. Ce qui donne une ceinture blanche avec une barrette jaune à coudre, ainsi de suite jusque parfois trois barrettes dans certains pays (notamment en Belgique).

Symboliquement, dans les années 1950, il fut accordé à Jigorō Kanō, fondateur du judo, une ceinture particulière à titre posthume, la ceinture blanche large, de la couleur d'un débutant pour signifier que l'on n'a jamais tout appris et qui correspond au 12e dan, sachant qu'à ce jour, en 2023, le grade de 11e dan n'a pas encore été remis à un grand expert afin que personne ne puisse dépasser le 10e dan, et par conséquent ne puisse rejoindre le grand maître.

Échelle des grades de base (ou ceintures de couleur)

Les ceintures de couleur (de la blanche à la marron) correspondent à des grades nommés kyus : du 9e kyu représenté par la ceinture blanche jusqu'au 1er kyu par la ceinture marron.

En France, les grades inférieurs à la ceinture noire ne peuvent être délivrés que par un professeur de judo diplômé d'État, dont c'est la prérogative, le plus souvent à la suite d'un passage de grades organisé par le professeur au sein du club, selon des critères techniques, des résultats ou participations aux diverses compétitions, du comportement de l'élève (lié au code moral du judo) qui porte sur la présence durant la saison, sur son comportement vis-à-vis de ses camarades, etc.

Illustration des grades de base (kyu) pour les moins de 15 ans

Ci-dessous un accès âge par âge dans l'échelle des kyus pour les « jeunes », pour un pratiquant qui débuterait à partir de l'âge de trois ans, et au meilleur de sa progression.

| Grade en France (kyu) | 11e kyu | 10e kyu | 9e kyu | 8e kyu | 7e kyu | 6e kyu | 5e kyu | 4e kyu | 3e kyu | 2e kyu | 1er kyu |

| Nom japonais | 九級 Ku-kyū |

九級 Ku-kyū |

九級 Ku-kyū |

八級 Hachi-kyū |

七級 Nana-Kyu ou Shichi-kyū |

六級 Roku-kyū |

五級 Go-kyū |

四級Yon-kyù ou Shi-kyū | 三級 San-kyū |

二級 Ni-kyū |

一級 Ichi-kyū |

| Couleur en France | Blanche | Blanche à un liseré | Blanche à deux liserés | Blanc-jaune | Jaune | Jaune-orange | Orange | Orange-vert | Verte | Bleue | Marron |

| Représentation en France | |||||||||||

| Au meilleur de la progression | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 14 ans |

En France, il est quelquefois d'usage depuis les années 1980 d'utiliser dans les clubs la « ceinture vert-bleu » voire également la « ceinture bleu-marron », ce qui ajoute des étapes intermédiaires (kyus) dans la progression d'un jeune pratiquant.

Anciennement, il existait la « ceinture violette » à la place de la « ceinture bleu-marron », également située entre la ceinture bleue et la ceinture marron. Depuis les années 1990, cette dernière n'est attribuée que très rarement. Elle peut servir à marquer une étape lorsqu'un pratiquant possédant la ceinture bleue est trop jeune pour valider le grade de la « ceinture marron ».

Illustration des grades de base (kyu) pour un adolescent ou un adulte

En France, le système de grades de couleur utilise celui de la plupart des arts martiaux français. Ainsi, on trouve une progression en six étapes. Ci-dessous un accès âge par âge dans l'échelle des kyus, pour un pratiquant qui débuterait à partir de l'âge de 14 ans, et au meilleur de sa progression.

Échelle des grades supérieurs

Au-dessus des kyus, les grades supérieurs sont nommés dans : du 1er dan au 5e dan, la ceinture est noire ; les 6e, 7e et 8e dan sont représentés par une ceinture à sections bandes rouges et blanches alternées (6e dan blanc-rouge 20 cm, 7e dan blanc-rouge 15 cm, 8e dan blanc-rouge 10 cm), les 9e et 10e dan par une ceinture rouge. (Rappel : Après la ceinture rouge, il y a une ceinture obtenue uniquement par le fondateur du judo, Jigorō Kanō, la ceinture blanche large (11e et 12e dan que maître Kano n'a obtenu qu'à titre posthume).)

Le grade supérieur, quel que soit son degré dans l'échelle, symbolise les valeurs de l'esprit et du corps (attitude générale, forme et style, qualités mentales et morales, technique, efficacité). Ainsi, pour certaines spécialités martiales, si la partie technique et sportive est indispensable dans la progression des grades notamment du début de l'échelle, elle ne se suffit pas à elle-même car d'autres valeurs essentielles doivent toujours entrer en ligne de compte.

Le respect de ce que l'on fait et de ce que l'on est, sont les conditions premières et la garantie de la valeur de nos actes. Ainsi le port d'un grade supérieur nécessite bien plus que des qualités techniques mais l'entière adhésion aux valeurs morales et sociales que doit véhiculer la pratique du sport, notamment les vertus cardinales ci-dessous :

- - Valeurs individuelles et de développement personnel : Maîtrise de soi, Combativité, Courage, Détermination, Motivation, Volonté, Persévérance, Confiance en soi, Humilité, Mesuré/Nuancé, Tolérance, Patience, Optimisme, Positivité, Sérénité, Dignité, Responsable, Honneur…

- - Valeurs psycho-sociales : Respect, Loyauté, Sincérité, Compassion, Courtoisie, Bonté, Générosité, Amitié, Rassurant…

- - Valeurs propres à l'esprit de corps d'une confrérie de pratiquants d'une discipline martiale et sportive : Entraide, Camaraderie, Empathie, Emphase, Reconnaissance…

Par ailleurs, un âge minimum pour accéder à chacun des degrés et des délais de présentation entre chaque degré technique sont imposés, afin d'aborder les apprentissages nécessaires, de les renforcer et ainsi se donner le temps d'acquérir des connaissances et compétences suffisantes. Les candidats – et leurs enseignants – doivent se rappeler que ces délais correspondent non pas à du temps mort, inemployé, mais au temps minimum de maturation indispensable qui doit être effectivement consacré à l'entraînement et permettre ainsi de progresser dans l'étude des arts martiaux ; un an de pratique c'est au moins une centaine de séances intenses ; pour cette raison, un âge et un temps minimums sont fixés pour l'accession aux différents grades.

Souvent, en parlant de « ceinture jaune » ou de « ceinture noire », on désigne par métonymie non pas la ceinture en elle-même, mais le détenteur du grade associé. Il est donc possible de dire : « ce judoka est une ceinture noire ».

Certificat de Menkyo

Au Japon, dans la plupart des arts martiaux japonais, en plus des grades techniques (dan) sont délivrés des titres d'experts[24] pour le Bugei[25] et le Budo à partir du 5e dan[26] (notamment pour les arts de combat ancestraux : Bu-jutsu, ju-jitsu, Ko-budo, Nin-jutsu[27]), les Menkyos sont formalisés en 1895 par la structure, le Butokukaï[28] :

- Le 1re dan (Sho-dan) correspond au nom japonais de deshi (en approfondissement) ;

- Les 2e dan (Ni-dan) et 3e dan (San-dan) correspondent au nom japonais de ushi-deshi (en formation supérieure) ;

- Le 4e dan (Yon-dan) correspond au titre de renshi-ho à partir de l'âge de 25 ans au moins (statut d'assistant-formateur), étape entre le pratiquant et l'expert ;

- Le 5e dan (Go-dan) correspond au titre de renshi à partir de l'âge de 30 ans au moins (personne « forgée » : maîtrise extérieure) ;

- Les 6e dan (Roku-dan) à partir de l'âge de 35 ans au moins et 7e dan (Shichi-dan) à partir de l'âge de 42 ans au moins, correspondent au titre de kyoshi (cadre formateur, maîtrise extérieure supérieure - le plus haut niveau dans l'autorisation d'enseigner la technique et l'esprit d'un art martial classique) ;

- Les 8e dan (Hachi-dan) et 9e dan (Hachi-dan) à partir de l'âge de 50 ans au moins, correspondent au titre de hanshi (personne « modèle », maîtrises intérieure et extérieure unifiées) ;

- Le 10e dan (Ju-dan) au-delà de l'âge de 70 ans, correspond au titre de meijin [le plus souvent, le(s) doyen(s) des hauts gradés en activité] parfois mal traduit par « trésor vivant ».

| Grade | 1er dan | 2e dan | 3e dan | 4e dan | 5e dan | 6e dan | 7e dan | 8e dan | 9e dan | 10e dan | 12e dan |

| Appellation au Japon | 初段 Sho-dan |

二段 Ni-dan |

三段 San-dan |

四段 Yon-dan |

五段 Go-dan |

六段 Roku-dan |

七段 Shichi-dan ou Nana-dan |

八段 Hachi-dan |

九段 Kyū-dan |

十段 Jū-dan |

師範 Shihan |

| Niveau de Menkyo 免許 Attribution d'un Makimono ou document écrit |

Menkyo-shoden : transmission initiale | Menkyo-chuden : transmission intermédiaire | Menkyo-okuden : transmission profonde | Menkyo-kaiden : expert |

Stade de la maîtrise | Personne modèle | Personne accomplie | Fondateur | |||

| Désignation au Japon |

Pratiquant en perfectionnement | Formation complémentaire | Personne forgée : instructeur |

Maîtrise extérieure : formateur |

Maîtrise extérieure supérieure | Maîtrises intérieure et extérieure unifiées (Shihan à partir du 8e dan) |

Doyen | Créateur de la discipline | |||

| Qualification japonaise créée en 1902 par la Daï Jappan Butoku Kai 大日本武徳会 |

Deshi | Ushi-Deshi | Renshi-ho [4e dan] 錬士 Renshi [5e dan] |

Kyoshi-ho [6e dan] 教士 Kyoshi [7e dan] |

Hanshi-ho [8e dan] 範士 Hanshi [9e dan] |

名人 Meiji [10e dan] |

嘉納 治五郎 Jigorō Kanō | ||||

| Au meilleur de la progression |

- | - | - | 24 ans | 29 ans | 35 ans | 42 ans | 50 ans | - | - | - |

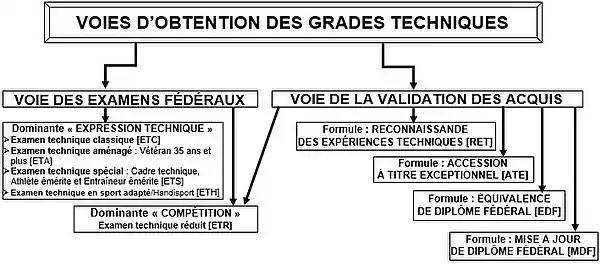

Modes d'obtention des grades supérieurs (dan)

Suivant la fédération concernée plusieurs modes d'obtention de grades supérieurs (dans) coexistent. Nous trouvons les formules suivantes pour les grades du bas de l'échelle (1er au 3e dan) :

Formules de validation par un examen technique fédéral

Examen technique classique (deux voies : « dominante technique » et » dominante compétition ») [ETC].

- Il existe dans certaines fédérations, des adaptations pour certains profils de candidats :

- Examen technique aménagé pour un vétéran de 35 ans et plus (notamment une dispense du module 3 : points de compétition) [ETA]

- Examen technique spécial pour un cadre fédéral, athlète émérite et entraîneur de club émérite [ETS]

- Examen technique en sport adapté (handisport) [ETH].

Formules par la validation des acquis de l'expérience (V.A.E.)

Examen des grades supérieurs (dan)

Suivant la fédération, pour l'obtention d'un grade, Il faut valider différents modules (ou UV : unités de valeur) définis pour chacun des degrés de l'échelle. Les épreuves techniques se déroulent devant un jury fédéral (régional ou national suivant le degré du grade). Citons ci-dessous, pour exemple, les modules du grade de 1er degré de la ceinture noire ou 1er dan. L'obtention de ce grade peut s'effectuer de deux manières principales :

Voie de la « dominante technique »

Il faut valider quatre modules :

Voie de la « dominante compétition »

Il faut valider quatre modules :

- M1 : Investissement du candidat.

- M2 : une épreuve de kata.

- M3 : comptabiliser des points lors de combats officiels (44 en un tournoi ou en un shiai ou 100 sur plusieurs tournois entre ceintures noires et marron pour l'obtention du 1er dan).

- M4 : une épreuve de techniques de judo (debout et sol).

N.B. : Pour l'obtention des grades à partir du 2e dan, les épreuves techniques sont différentes.

Validation de grades par les acquis de l'expérience

Pour certains grades, il existe d'autres voir d'accès, notamment :

- Reconnaissance des expériences techniques [RET] ;

- Accession par les résultats de compétitions [ARC] ;

- Accession par les titres sportifs de haut niveau [ARS] ;

- Accession à titre exceptionnel [ATE] ;

- Équivalence de diplôme issu d'une autre fédération ou de l'étranger [EDF]

- et Mise à jour de diplôme fédéral [MDF].

Réduction du temps de pratique et de l'âge requis

Ces bonifications consistent en une diminution du temps requis pour accéder au grade supérieur. Elles sont obtenues sur présentation d'un dossier conforme au dossier type élaboré par le bureau de la Commission Spécialisée des Dans et Grades Équivalents (CSDGE). Ce dossier comporte les attestations des titres et fonctions dont se prévaut le candidat. Pour une carrière, les bonifications ne peuvent être accordées que pour deux degrés au maximum :

- Pour les grades du haut de l'échelle (Exemple pour une échelle de dix degrés : à partir du 5e degré), la demande de bonification en temps de pratique doit être envoyée au plus tard 90 jours avant le passage d'examen au responsable national des grades et équivalences (RNGE). Le directeur technique national (DTN) ou à défaut le responsable national des grades et équivalences (RNGE), au vu de ces pièces, délivre une attestation ouvrant droit aux bonifications.

- Pour les grades du bas de l'échelle (Exemple pour une échelle de dix degrés : à partir du 1er jusqu'au 4e degré), la demande de bonification en temps de pratique doit être envoyée au plus tard 90 jours avant le passage d'examen au responsable régional des grades et équivalences (RRGE) de la Ligue régionale de rattachement. Le directeur technique régional (DTR) de la ligue régionale ou à défaut le responsable régional des grades et équivalences (RNGE), au vu de ces pièces, délivre une attestation ouvrant droit aux bonifications.

Certains pratiquants, par leur rayonnement et leurs actions rendent d'éminents services à leur propre discipline martiale ou/et sportive et la fédération, à leur image nationale, internationale et mondiale. Il a été décidé d'accorder des bonifications de temps à ces pratiquants dont la valeur technique et sportive est connue et reconnue. Ces bonifications sont obtenues sur présentation d'un dossier comportant les attestations des titres et fonctions correspondantes. Les ayants droit à ces bonifications sont classés en différentes catégories. Les durées d'activité seront certifiées par le président de la ligue, de la zone interdépartementale ou du comité départemental, ou le responsable national de l'arbitrage. Classification des ayants droit :

- Catégorie A : Les médaillés des championnats individuels (du monde, du monde para, d'Europe, d'Europe para, olympique, olympique para, jeux mondiaux, jeux mondiaux para), le directeur technique national en activité, les conseillers techniques nationaux en activité, les entraîneurs nationaux des équipes nationales d'athlètes en activité, les formateurs nationaux de cadres en activité (d'enseignant bénévole de club et des diplômes d'État d'éducateur, de préparation aux examens de grades du haut de l'échelle, d‘officiels nationaux), les arbitres internationaux et nationaux en activité, les membres de la direction technique nationale en activité (Responsable de département et de division sportive, etc.), les brevetés d'État du 3e degré et 2e degré, DEJEPS, DESJEPS - Temps réduit d'1 an et 6 mois.

- Catégorie B : Les médaillés des championnats nationaux de la série élite et para (excepté, Universitaire, Armée, Corporatif et Police), les entraîneurs régionaux des équipes régionales d'athlètes en activité, les formateurs régionaux en activité (d'enseignant bénévole de club, de préparation aux examens de grades du bas de l'échelle, d‘officiels régionaux), les conseillers techniques régionaux en activité, les membres de l'équipe technique régionale en activité (Responsable de département et de division sportive, etc.), les arbitres régionaux en activité, les brevetés d'État 1er degré, CQP, DPF (BF3°) - Temps réduit d'1 an.

- Catégorie C : Les champions nationaux non fédéraux (universitaire, interarmées, police, corporatifs, seniors), les champions de ligue régionale et sélectionnés aux championnats de France de la série élite, les arbitres départementaux en activité, les superviseurs de compétition, les diplômés instructeurs fédéraux (BF2°) et notamment les entraîneurs de club émérites - Temps réduit de 6 mois.

Les bonifications ne sont pas cumulables, c'est-à-dire conjointement pour une diminution de l'âge d'accès et une réduction de temps entre deux grades, et ne peuvent être accordées que trois fois dans une carrière aussi bien pour la filière "examen technique" [ET] ou pour la filière "validation des acquis" [VAE] notamment :

- Reconnaissance des expériences techniques pour un vétéran de 35 ans et plus [RET]

- Accession par les résultats de compétition pour l'accès des degrés du bas et milieu de l'échelle des grades (addition des points de combat : nombre de rencontres, victoires, titres et podiums) [ARC]

- Accession par les titres sportifs en junior/senior de la série « élite » pour l'accès des degrés du bas et milieu de l'échelle des grades [ATS]

- Accession à titre exceptionnel [ATE].

Autres pratiquants pouvant bénéficier de ces dispositions :

- Un lauréat d'un grade du milieu de l'échelle ayant obtenu une mention « très bien » au grade précédent pourra bénéficier d'une réduction de temps d'1 an pour se présenter à l'examen du degré supérieur.

- Un lauréat d'un grade du haut de l'échelle ayant obtenu une mention « très bien » au grade précédent pourra bénéficier d'une réduction de temps d'1 an et 6 mois pour se présenter à l'examen du degré supérieur.

N.B. : le cumul des bonifications n'est pas envisageable (soit une réduction de l'âge requis soit de temps entre deux degrés).

| - | Réduction de temps entre deux degrés | |||||||||

| Échelle | Bas de l‘échelle | Milieu de l‘échelle | Haut de l‘échelle | |||||||

| Degrés (dan) | 1er dan | 2e dan | 3e dan | 4e dan et 5e dan | 6e dan et 7e dan | 8e dan à 10e dan | ||||

| Catégorie A | 1 an | 1 an | 1 an et 6 mois | 1 an et 6 mois | 1 an et 6 mois | - | ||||

| Catégorie B | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | - | ||||

| Catégorie C | 6 mois | 6 mois | 6 mois | 6 mois | 6 mois | - | ||||

Illustration des grades supérieurs (dan)

Pour la France, ci-dessous un accès âge par âge dans l'échelle des dan, pour un pratiquant qui obtiendrait le 1er dan à l'âge de 15 ans au meilleur de sa progression.

Le grade le plus élevé du judo international est la ceinture large et blanche (12e dan) appelée « ceinture maîtresse ».

| Grade | 1er dan | 2e dan | 3e dan | 4e dan | 5e dan | 6e dan | 7e dan | 8e dan | 9e dan | 10e dan | 12e dan |

| Appellation au Japon | 初段 Sho-dan |

二段 Ni-dan |

三段 San-dan |

四段 Yon-dan |

五段 Go-dan |

六段 Roku-dan |

七段 Shichi-dan ou Nana-dan |

八段 Hachi-dan |

九段 Kyū-dan |

十段 Jū-dan |

師範 Shihan |

| Compétence en France |

Confirmation technique | Expertise technique | Expertise technique supérieure | Référent | Doyen | Créateur de la discipline | |||||

| Fonction en France |

Validation initiale | Approfondissement technique | Assistant régional | Cadre régional | Cadre national | Cadre international | - | ||||

| Couleur en France |

Noire | Noire | Noire | Noire | Noire | Blanc-rouge | Blanc-rouge | Blanc-rouge | Rouge | Rouge | Large blanche |

| Représentation en France |

|||||||||||

| Examen technique classique |

16 ans | 17 ans | 20 ans | 24 ans | 29 ans | 35 ans | 42 ans | - | - | - | Remis au fondateur à titre posthume |

| Examen réduit : athlète émérite et haut niveau (catégorie A, B ou C) |

A et B= 15 C=15+6 m. |

A et B= 16 C= 16 et 6 mois |

A=18+6 m. B= 19 ans C=19+6 m. |

A=22+6 m. B= 23 ans C=23+6 m. |

A=27+6 m. B= 28 ans C=28+6 m. |

A=33+6 m. B= 34 ans C=34+6 m. |

A=40+6 m. B= 41 ans C=41+6 m. |

- | - | - | - |

| Examen spécial : cadre fédéral ou entraîneur émérite |

- | - | - | 22 ans | 27 ans | 33 ans | 40 ans | 50 ans (décision de la CSDGE) |

60 ans (décision de la CSDGE) |

- | - |

| V.A.E. (décision de la CSDGE) |

30 ans | 32 ans | 34 ans | 37 ans | 40 ans | 45 ans | 55 ans | - | - | - | - |

Règlement de compétition

Les règles du judo sont fixées par la Fédération internationale de judo. Ces règles évoluent et sont mises en application au sein des différents pays ou le sport est pratiqué par les fédérations nationales de judo (comme la FFJ en France). En compétition, les combattants sont séparés par catégories d'âge et de poids.

Arbitres

Les arbitres sont habillés de façon spécifique et ont pour mission :

- d'accorder les avantages ou la victoire aux combattants à la suite de techniques partiellement ou totalement réussies ;

- de maintenir l'intérêt du combat et d'assurer la sécurité des combattants en arrêtant et en faisant reprendre le combat lorsque c'est nécessaire ;

- d'informer les combattants et la table (et si possible les spectateurs) du déroulement du combat, par exemple lorsqu'il y a début d'immobilisation ;

- de faire respecter les règles et d'appliquer les sanctions appropriées si nécessaire.

Surface de combat

La surface de combat est un carré dont le côté mesure 4 à 10 mètres. Une distance de sécurité autour de la surface est prévue : 50 cm pour les panneaux publicitaires, de 1 à 4 mètres entre deux zones de combat, de 1 à 3 mètres avec les endroits n'étant pas recouvert de tatamis (tapis de chute)[30].

Déroulement du combat

Juste avant le combat proprement dit, les deux combattants saluent une première fois le tapis en montant dessus, puis ils rentrent (avant en passant derrière les juges), pour aller se positionner face à face au centre du côté de la zone de combat.

De là, ils attendent le signal de l'arbitre, qui fera signe en rapprochant ses bras tendus en face de lui. Ils saluent alors une première fois la surface de combat (ce salut n'est plus obligatoire depuis 2004 pour les compétitions, mais il a été maintenu pour les « démonstrations »), puis lorsqu'ils sont à distance de combat, soit environ trois mètres, ils se saluent mutuellement, font un pas en avant, pied gauche d'abord, et attendent le signal de départ hajime.

Vainqueur

Le but dans un combat de judo est la recherche de l'ippon, accordant une victoire immédiate à la suite d'une technique efficace. En judo debout, cela se traduit selon quatre critères : chute largement sur le dos avec force, vitesse et contrôle. Lorsque le même combattant marque deux waza-ari (accordé lorsque l'un des critères du Ippon est manquant), il gagne par waza-ari awasete ippon (waza-ari combiné donne ippon).

Le ippon peut également être accordé à la suite d'un abandon de l'adversaire à la suite d'une strangulation ou luxation efficace ou à la suite d'une immobilisation maintenue durant 20 secondes. Un waza-ari peut également être obtenu pour une immobilisation de 10 à 20 secondes.

Gestes d'arbitrage

- Koka : 3 pts a disparu du judo moderne depuis la saison 2008-2009 pour les minimes, cadets, juniors et seniors (règlement français et international). Il désignait une chute, sur la partie arrière du corps, sans qu'aucune épaule ne touche à terre, mais avec suffisamment de vitesse, de force et de contrôle. Dans le cas général, une chute sur les fesses entraînait un koka. Il est devenu un kinza.

- Yuko : 5 pts a disparu du judo moderne depuis la saison 2017-2018 pour les minimes, cadets, juniors et seniors (règlement français et international). Il désignait une chute sur le côté mais plus côté ventre, considéré comme valeur basse, attribué lors d'une projection, un temps d'immobilisation au sol ou sanction à l'adversaire.

- Waza-ari : 7 pts (bras tendu sur le côté au-dessus de l'horizontale, doigts tendus) — "Il y a technique", par projection temps d'immobilisation au sol ou sanction à l'adversaire.

- Ippon : 10 pts (bras tendu au-dessus de la tête, doigts tendus) — "Un point", par projection dite « parfaite », immobilisation de l'adversaire jusqu'au terme du temps, debout ou au sol, par abandon de l'adversaire par soumission (à la suite d'un étranglement ou d'une clef de bras), c'est la fin du combat.

Compétitions internationales

Les compétitions de judo sont classées d'après leur importance par la Fédération internationale de judo. Les résultats des participants à chaque tournoi offrent des points qui permettent d'établir le classement mondial de chaque catégorie[31].

Les classements mondiaux permettent de désigner les judoka qui sont têtes de série lors des tournois.

| Tournois continentaux | Championnats continentaux | Tournois Grand Prix | Tournois Grand Chelem | Masters | Championnats du monde | Jeux olympiques | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Vainqueur | 100 | 700 | 700 | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |

| Deuxième place | 70 | 490 | 490 | 700 | 1 260 | 1 400 | 1 540 |

| Troisième place | 50 | 350 | 350 | 500 | 900 | 1 000 | 1 100 |

| Cinquième place | 36 | 252 | 252 | 360 | 648 | 720 | 792 |

| Septième place | 26 | 182 | 182 | 260 | 468 | 520 | 572 |

Les championnats continentaux sont les championnats d'Europe, les championnats d'Asie, les championnats d'Afrique, les championnats panaméricains et les championnats d'Océanie.

| Année | Tournois continentaux | Championnats continentaux | Tournois Grand Prix | Tournois Grand Chelem | Masters | Championnats du monde | Jeux olympiques | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | (EUR) Prague (AFR) Antananarivo (AME) Guadalajara | Tel Aviv | Paris Düsseldorf Budapest | x | x | x | ||

| 2021 | (EUR) Lisbonne (ASI-OCE) Bichkek (AFR) Dakar (AME) Guadalajara | Zagreb | Tel Aviv Tachkent Tbilissi Antalya Kazan Paris Bakou Abou Dabi | Doha | Budapest | Tokyo | ||

| 2022 | (EUR) Sofia (ASI) Nour-Soultan (AFR) Oran (AME-OCE) Lima | Almada Zagreb | Paris Tel Aviv Antalya Tbilissi Oulan-Bator Budapest Abou Dabi Bakou Tokyo | Jérusalem | Tachkent | x | ||

| 2023 | (EUR) Montpellier (AME-OCE) Calgary | Almada Linz Dushanbe Zagreb | Paris Tel Aviv Tachkent Tbilissi Antalya Oulan-Bator Bakou Abou Dabi Tokyo | Budapest | Doha | x | ||

Arts dérivés

- En 1914, Mitsuyo Maeda introduit le judo au Brésil. Il devient ainsi le professeur de Carlos Gracie et d'autres membres de la famille. En utilisant les techniques enseignées par Maeda, puis en se focalisant plus sur les techniques de combat au sol, des membres de la famille Gracie développent leur art d'abord nommé Gracie jiu-jitsu, connu plus tard comme jiu-jitsu brésilien.

- Dès les années 1940, le professeur autrichien Julius Fleck qui souhaite privilégier un aspect éducatif du judo tout en s'inspirant de l'aïkido, développe sa variante du style qu'il nomme judo-do. Il reprend notamment au judo la mobilité, l'esquive et la non-résistance, tant dans les formes de projection que dans les techniques de contrôle au sol (immobilisations, luxations et étranglements). Il est célèbre pour avoir développé à un haut niveau les techniques de retournement aériens dites « contre-projections acrobatiques ». En 1947, Julius Fleck envoie son travail au Kōdōkan et reçoit le plus grand honneur, la médaille Fuji-Yama.

Le judo do est un terme qui diffère quelque peu du « judo » dans le sens où ce dernier peut signifier aussi bien « voie de la souplesse » que « souplesse de la voie »[32]. Le judo do en même temps que le judo masculin entre en sport de démonstration dans le programme des jeux olympiques d'été de 1964 de Tôkyô[33].

- Fleck meurt en 1967 et son héritage intellectuel ira à Ringwood (Victoria), localité de l'État de Victoria (Australie) au professeur Wally Strauss d'origine autrichienne, qui le fera évoluer vers l'IDO. Celui-ci sera ensuite repris par le Shihan Hans Schöllauf[34].

- Le Ju No Michi est un art martial européen d'influence japonaise dont la forme de pratique vise à conserver les principes d'origine du judo, notamment la mobilité, l'esquive et la non-résistance, tant dans les formes de projection que dans les techniques de contrôle au sol. Il a été développé et diffusé en France par Igor Correa Luna[35], dès les années 1970.

Notes et références

Sources

- Brousse Michel, Le Judo, son histoire, ses succès, Éd. Minerva, no 401 (ISBN 2-8307-0659-5), 2002, préface de Jacques Rogg

- Chaliand Gérard, Blin Arnaud, Dictionnaire de stratégie militaire, Éd. Perrin, Paris, 1998

- Delmas Alain, 1. Glossaire des sports de combat, Université P. Sabatier - Toulouse, 1973 – 2. Les comportements d'opposition, Mémoire de BEES 2°, Évry, 1978 – 3. L'acte d'opposition, Ligue de Picardie, Amiens, 1981 – 4. Cahiers de formation du moniteur, Ligue de Picardie, Amiens – 5. Lexique de combatique, le verbe contre la barbarie, document de formation, UFR-EPS, Université P. Sabatier - Toulouse, 1975-1980 — 6. Manuel de formation des enseignants en sports de combat, Université des Savoies, 2014

- Habersetzer Gabrielle & Roland, Encyclopédie des arts martiaux de l'Extrême-Orient, Éd. Amphora, Paris, 2000

- Jazarin Jean-Lucien, L'Esprit du judo, Éd. Budostore, no 401 (ISBN 2-908580-52-7), 1997

- Jazarin Jean-Lucien, Le Judo, école de vie, Éd. Budostore, no 402 (ISBN 2-908580-53-5), 1995

- Lombardo Patrick, Encyclopédie mondiale des arts martiaux, Éd. E.M., Paris, 1997

Références

- En japonais, le Kobudo désigne l'ensemble des arts martiaux japonais pratiqués avec des armes non conventionnelles ou mineures (moins courantes). Il existe historiquement des kobudo japonais (Nihon-kobudo) et des kobudo d’Okinawa (Okinawa ko-budo jutsu ou Ryukyo-Kobukutsu).

- En japonais, le Menkyo dans le Bu-jutsu est une licence, une autorisation donnée par un maître d'art martial (Shihan, Senseï) à un disciple, lorsqu'il considère que ce dernier a atteint un niveau de compréhension le rendant capable de transmettre l'école à travers son enseignement (« Men » vient de « Manuka », « être libéré » ; « Kyo » signifie « autorisé »). Le Menkyo se présentait sous forme de rouleau (Makimono) où étaient inscrites différentes informations concernant celui qui le recevait, comme son nom, son niveau, les techniques apprises. Il existe plusieurs niveaux de maîtrise et « les délais de passage de ces reconnaissances de l'un à l'autre dépendent de chaque école (…) ». Cette disposition classique du temps du Bugei, et qui subsiste encore dans certaines écoles traditionnelles du Budo actuel, a été quelque peu reprise dans l’attribution des titres d'enseignants (Renshi, Kyoshi, Hanshi). Dans le système de gradation par « Dan », il intervient en général à partir du 4e dan.

- En japonais, le Ju-jutsu est une « technique de la souplesse », un principe général appliqué au combat, dans un système de combat au corps à corps élaboré au Moyen Âge japonais et intégrant aussi bien les techniques à mains nues que d'autres faisant appel à des armes (notamment le sabre). Ces techniques adoptent cette appellation au cours du XVIIe siècle. À cette époque, il existe une centaine d’écoles que compose le Japon féodal et postféodal. Ces écoles enseignent un large éventail de techniques de saisies, contre-saisies, projections, luxations, strangulations et immobilisations. Dans certaines écoles sont enseignées les techniques de frappe (Ate-waza). Certaines écoles sont également proches du Nin-jutsu japonais. La référence à Ju souligne l'essence du procédé : il s'agit, dans une confrontation, de ne pas engager une force brute mais utiliser du mieux possible celle de l'adversaire, de mettre la technique nécessaire à la victoire en harmonie avec la situation. La souplesse est dans l'esprit (tactique) comme dans la forme (technique). Les anciennes techniques de Ju-jutsu ont été à la base du judo. Le Nin-jutsu désigne en japonais un « (…) ensemble des arts martiaux japonais pratiqués, à l'origine, par les membres d'une caste particulière : celle des ninjas. Le Nin-jutsu fut qualifié de techniques d’espionnage du Japon féodal. »

- Éditions Larousse, « Définitions : judoka - Dictionnaire de français Larousse », sur www.larousse.fr (consulté le ). L’appellation Judokate se retrouve souvent au féminin. Toutefois, le dictionnaire Larousse donne judoka au féminin comme au masculin.

- Éditions Larousse, « Définitions : kimono - Dictionnaire de français Larousse », sur www.larousse.fr (consulté le ).