Akira Kurosawa

Akira Kurosawa (黒澤 明, Kurosawa Akira) est un réalisateur, producteur, scénariste et monteur japonais, né le à Tokyo, où il est mort le . Il est considéré comme l’un des cinéastes les plus célèbres et influents de l’histoire du cinéma. En cinquante-sept ans de carrière cinématographique, il a réalisé plus de trente films.

黒澤 明

| Surnom | AK, Sensei, l’Empereur[1] |

|---|---|

| Naissance |

Shinagawa, Tokyo (Japon) |

| Nationalité |

|

| Décès |

(à 88 ans) Setagaya, Tokyo (Japon) |

| Profession | Réalisateur, producteur, scénariste et monteur |

| Films notables |

Rashōmon Les Sept Samouraïs Barberousse Dersou Ouzala Kagemusha, l’Ombre du guerrier Ran |

Après une brève expérience de peintre, Akira Kurosawa entre dans l’industrie cinématographique japonaise en 1936 en tant qu’assistant réalisateur et scénariste. Il fait ses débuts en tant que réalisateur pendant la Seconde Guerre mondiale avec le film d’action populaire La Légende du grand judo (姿三四郎, Sugata Sanshirō, 1943). Son huitième long métrage, L’Ange ivre (酔いどれ天使, Yoidore tenshi), sort en 1948 et est acclamé par la critique, consolidant sa réputation. Ce film marque les débuts de sa collaboration avec l’acteur Toshirō Mifune, qui va tourner dans seize de ses films.

Pour Rashōmon (羅生門), dont la première a lieu à Tokyo en , Akira Kurosawa reçoit le Lion d’or de la Mostra de Venise. Cette récompense inattendue permet au film d’être diffusé en Europe et en Amérique du Nord. Son succès public et critique ouvre les portes de l’Occident au cinéma japonais et permet à d’autres cinéastes japonais d’obtenir une reconnaissance internationale. Des années 1950 au début des années 1960, Kurosawa réalise environ un film par an, dont Vivre (生きる, Ikiru, 1952), Les Sept Samouraïs (七人の侍, Shichinin no samurai, 1954) et Le Garde du corps (用心棒, Yōjinbō, 1961). Au début des années 1970, il devient beaucoup moins prolifique, mais ses œuvres tardives — dont Kagemusha, l’Ombre du guerrier (影武者, Kagemusha, 1980) et Ran (乱, 1985) — continuent de remporter des prix, dont la Palme d’or au Festival de Cannes pour Kagemusha.

En 1990, il reçoit l’Oscar d’honneur décerné par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences « pour l’ensemble de ses réalisations qui ont inspiré, ravi, enrichi et diverti le public mondial et influencé les cinéastes du monde entier ». En 1999, il est nommé à titre posthume « Personnalité asiatique du siècle » dans la catégorie « Arts, littérature, et culture » par le magazine Asiaweek et CNN, présenté comme « l’une des cinq personnes ayant le plus contribué à l’épanouissement de l’Asie durant les cent dernières années ».

Biographie

Enfance et éducation cinématographique (1910-1935)

Kurosawa naît le [2] dans le quartier de Higashiōi (arrondissement de Shinagawa) à Tokyo. Son père Isamu, descendant d’une famille de samouraïs de la préfecture d’Akita, est directeur de l’école secondaire de l’Institut d’éducation physique de l’armée, tandis que sa mère vient d’une famille de marchands d’Osaka[3]. Il est le benjamin d’une lignée de sept enfants. Deux d’entre eux sont presqu’adultes à sa naissance, et une de ses sœurs meurt peu de temps après. Kurosawa ne grandit alors qu’avec trois de ses frères et sœurs[3] - [4].

En plus de promouvoir l’exercice physique, son père, Isamu Kurosawa, considère la culture occidentale — et plus particulièrement le cinéma et le théâtre — comme un point essentiel de l’éducation : le jeune Akira découvre le cinéma à l’âge de 6 ans[5]. Sous l’influence d’un de ses professeurs d’école élémentaire, M. Tachikawa, il se passionne pour la peinture et le dessin[6]. À cette époque, il étudie également la calligraphie et le kendo[7].

L’enfance d’Akira Kurosawa est également très influencée par son frère Heigo, de quatre ans son aîné. Kurosawa rapporte qu’à la suite du séisme du Kantō de 1923, Heigo l’emmène dans les quartiers les plus détruits de la capitale et que lorsqu’il tente de détourner les yeux des cadavres jonchant les rues, son frère l’en empêche pour l’obliger à affronter ses peurs. Pour certains critiques, cet événement a fortement influencé la sensibilité de Kurosawa[8] - [9].

Heigo est un élève brillant, mais échoue à son examen d’entrée au lycée. À la suite de cet échec, il se détache peu à peu de sa famille, et se concentre sur la littérature étrangère[4]. À la fin des années 1920, Heigo devient benshi (commentateur de films muets) et se fait connaître sous le nom de Suda Teimei. Akira, qui veut alors devenir peintre de style occidental[10], emménage avec son frère[11]. Grâce à Heigo, Akira découvre non seulement le cinéma, mais également le théâtre et le cirque[12]. Dans le même temps, il expose ses toiles et travaux dans le cadre des expositions de la Ligue des artistes prolétariens. Mais il n’arrive pas à vivre de sa peinture et finit par s’en lasser. Il se détourne aussi de la politique alors que la répression policière s’est accentuée[13].

Avec l’avènement du cinéma parlant au début des années 1930, il devient difficile pour les benshi comme Heigo de trouver du travail, et Akira retourne chez ses parents. En , Heigo se suicide avec sa compagne. Kurosawa décrit cette mort comme un sentiment durable de perte[14], et l’évoque dans le chapitre intitulé « Une histoire dont je ne veux pas parler » de son autobiographie[15]. Seulement quatre mois après la mort de Heigo, son frère aîné meurt également[11] - [15].

Apprentissage de la réalisation (1935-1941)

En 1935, le nouveau studio de cinéma « Photo Chemical Laboratories » — abrégé PCL, et qui devient par la suite le studio Tōhō — recherche des assistants réalisateurs. Bien qu’il n’ait jamais envisagé de travailler dans le cinéma et qu’il ait déjà un travail d’illustrateur de livres, Kurosawa répond à l’annonce du studio, qui demande aux candidats de rédiger un essai sur les défauts fondamentaux des films japonais et les moyens d’y remédier. Kurosawa explique dans son papier que si ces défauts sont fondamentaux, alors il n’y a aucun moyen de les corriger. Cette lettre au ton moqueur lui permet de passer les examens suivants. Le réalisateur Kajirō Yamamoto, qui fait partie des recruteurs, insiste pour que Kurosawa soit embauché. En , à l’âge de 25 ans, Kurosawa entre chez PCL[16] - [17].

Au cours de ses cinq années en tant qu’assistant, Kurosawa travaille pour un nombre important de réalisateurs différents, mais celui qui lui apporte le plus reste Kajirō Yamamoto. Sur ses vingt-quatre films en tant qu’assistant réalisateur, dix-sept sont réalisés par Yamamoto, la plupart étant des comédies jouées par l’acteur Ken’ichi Enomoto, plus connu sous le nom de « Enoken »[18]. Yamamoto cultive le talent de Kurosawa et le fait passer en une année de troisième assistant à « assistant réalisateur en chef »[19]. Les responsabilités de Kurosawa s’accroissent, et son travail va de l’élaboration des scènes et du développement du film aux repérages des lieux de tournage, en passant par la finition du scénario, les répétitions, l’éclairage, le doublage, le montage et la direction de la seconde équipe[20]. Dans son dernier film en tant qu’assistant réalisateur, Cheval (馬, Uma, 1941), Kurosawa prend en charge l’essentiel de la production, Yamamoto étant déjà occupé par le tournage d’un autre film[21].

Yamamoto confie à Kurosawa qu’un bon réalisateur doit avant tout être un excellent scénariste[22]. Kurosawa comprend alors qu’il peut être davantage rémunéré en écrivant des scénarios plutôt qu’en restant assistant réalisateur[23]. Par la suite, il écrit ou coécrit tous ses films, et écrit fréquemment des scénarios pour d’autres réalisateurs, comme celui du film Le Triomphe des ailes (翼の凱歌, Tsubasa no gaika, 1942) de Satsuo Yamamoto. L’écriture de scénarios pour d’autres réalisateurs est pour Kurosawa une activité lucrative, qui dure jusque dans les années 1960, bien après qu’il soit devenu célèbre[24].

Guerre, censure et mariage (1942-1945)

Durant les deux ans suivant la sortie de Cheval en 1941, Kurosawa est en quête d’une histoire qui pourrait lancer sa carrière de réalisateur. Vers la fin de l’année 1942, environ un an après le début de la guerre entre le Japon et les États-Unis, le romancier Tsuneo Tomita publie Sugata Sanshirō, un roman sur la naissance du judo écrit dans le style de Miyamoto Musashi. Intrigué par le livre, Kurosawa l’achète le jour de sa publication ; après l’avoir lu d’une traite, il demande immédiatement à la Tōhō d’en acquérir les droits d’adaptation. Son intuition s’est avérée juste puisque, en l’espace de quelques jours, trois autres grands studios japonais proposent également d’acheter les droits. La Tōhō finit par les obtenir, et Kurosawa entame la préproduction de son premier film en tant que réalisateur[25] - [26].

Le tournage de La Légende du grand judo (姿三四郎, Sugata Sanshirō) débute à Yokohama en . La production du film ne pose pas de problème, mais la censure, qui avait donné son accord en amont conformément à la loi sur le cinéma de 1939[27], juge le résultat du tournage trop « anglo-saxon ». La Légende du grand judo doit finalement sa sortie le au réalisateur Yasujirō Ozu, qui défend le film. Néanmoins, dix-huit minutes de la version initiale sont censurées. La plupart de ces coupes sont aujourd’hui considérées comme définitivement perdues[28] - [29]. La Légende du grand judo est un film caractéristique de l’idéologie de l’époque. Il exalte les vertus morales et l’abnégation du petit peuple, par opposition à l’égoïsme et à la méchanceté des bourgeois occidentalisés, représentés par le personnage de Gennosuke.

Kurosawa s’intéresse ensuite au sujet des femmes ouvrières en temps de guerre dans Le Plus Beau (一番美しく, Ichiban utsukushiku), un film de propagande tourné dans un style semi-documentaire au début de l’année 1944. Le scénario, écrit par Kurosawa, met en scène un groupe de jeunes ouvrières dans une usine de lentilles optiques à usage militaire qui fait tout son possible malgré les difficultés pour augmenter sa productivité. Pour obtenir des performances réalistes de la part des actrices, Kurosawa les fait vivre dans une véritable usine pendant le tournage, manger la nourriture de l’usine et s’appeler les unes les autres par les noms de leurs personnages. Il utilise des méthodes similaires avec ses interprètes tout au long de sa carrière[30] - [31].

Au cours de la production, Yōko Yaguchi[alpha 1], l’actrice interprétant la meneuse du groupe d’ouvrières, est choisie par ses collègues pour présenter à Kurosawa leurs exigences. Paradoxalement, alors qu’ils s’opposent en permanence, Yaguchi et Kurosawa se rapprochent. Ils se marient le , alors que Yōko est enceinte de deux mois. Ils restent mariés jusqu’à la mort de Yōko en 1985[32] - [33]. Ils ont ensemble deux enfants : un fils, Hisao, né le , producteur de quelques-uns des derniers projets de son père, et une fille, Kazuko, née le , chef costumière[34].

Juste avant son mariage, Kurosawa est pressé par le studio de donner une suite à La Légende du grand judo. Le film de propagande La Nouvelle Légende du grand judo (續姿三四郎, Zoku Sugata Sanshirō) sort en , et est souvent considéré comme l’une des œuvres les moins abouties de Kurosawa[35] - [36] - [37] - [38] - [39].

Dans le contexte de pénurie des derniers mois de la guerre, Kurosawa décide d’écrire le scénario d’un film moins onéreux à produire que les précédents. Les Hommes qui marchèrent sur la queue du tigre (虎の尾を踏む男達, Tora no o o fumu otokotachi), basé sur la pièce de kabuki Kanjinchō, avec Enoken, est achevé en . À cette date, le Japon vient de capituler, et l’occupation du pays par les Alliés a commencé. Le système de censure mis en place par les Américains, à l’encontre de tous les films japonais réalisés pendant la guerre, bloque la diffusion du film, estimant qu’il défend des valeurs « féodales ». Le film avait déjà été critiqué par les censeurs japonais en temps de guerre, qui le jugeaient trop occidental et « démocratique ». Ils regrettaient notamment le rôle du porteur comique interprété par Enoken. Le film n’aurait donc probablement pas vu le jour même si la guerre s’était poursuivie plus longtemps. Il ne sort finalement qu’en 1952, sept ans après son tournage[40] - [41].

Travaux d'après-guerre (1946-1950)

Au lendemain de la guerre, Kurosawa est inspiré par les idéaux démocratiques du nouveau régime né de l’occupation. Le premier film résultant de cette inspiration est Je ne regrette rien de ma jeunesse (わが青春に悔なし, Waga seishun ni kuinashi), sorti en 1946, basé sur l’incident de Takigawa de 1933 et l’affaire de l’espion Hotsumi Ozaki, dans lequel le réalisateur critique le régime japonais d’avant-guerre[alpha 2]. Le personnage central du film est une femme, Yukie (interprétée par Setsuko Hara), qui cherche sa place dans un contexte de crise politique. Le scénario original, écrit par Eijirō Hisaita, doit être revu et corrigé de façon importante en raison de ses thèmes politiques. Le film divise la critique, tant par son sujet controversé que par le sexe de son personnage principal. En revanche, le succès auprès du public est présent, et le titre du film devient une phrase culte d’après-guerre[43] - [44] - [45] - [46].

Son film suivant, Un merveilleux dimanche (素晴らしき日曜日, Subarashiki nichiyōbi), sort en et reçoit un accueil critique mitigé. Il s’agit de l’histoire d’amour relativement simple d’un couple appauvri par la guerre qui souhaite profiter de son jour de repos. Pour ce film, Kurosawa est influencé par les œuvres de Frank Capra, D. W. Griffith et F. W. Murnau, des cinéastes qu’il admire profondément[47] - [48]. En 1947 sort La Montagne d’argent (銀嶺の果て, Ginrei no hate), un film de Senkichi Taniguchi et écrit par Kurosawa. Ce film marque les débuts du jeune acteur Toshirō Mifune. C’est Kurosawa, avec l’aide de Yamamoto, qui insiste pour que le studio Tōhō engage Mifune[49].

L’année suivante sort L’Ange ivre (酔いどれ天使, Yoidore tenshi). Bien que le scénario doive être réécrit à cause de la censure de l’occupation, Kurosawa a le sentiment de pouvoir enfin s’exprimer librement. Le film raconte l’histoire d’un médecin tentant de sauver un yakuza de la tuberculose. Il s’agit de la première collaboration entre le réalisateur et Mifune. Cette collaboration se poursuit durant les seize films suivants du cinéaste (hormis Vivre), où Mifune joue les premiers rôles. À l’origine, Mifune n’est pas censé jouer le personnage principal de L’Ange ivre, mais sa prestation de yakuza est telle qu’il domine le film et éclipse le rôle du docteur alcoolique tenu par Takashi Shimura. Kurosawa décide alors de ne pas gêner la montée en puissance du jeune acteur. Le jeu de rebelle de Mifune conquiert aussitôt le public. L’avant-première a lieu en , et le film est élu meilleur film de l’année par la prestigieuse revue Kinema Junpō. Au total, trois films de Kurosawa seront ainsi récompensés[50] - [51] - [52] - [53].

Avec le producteur Sōjirō Motoki et les réalisateurs Kajirō Yamamoto, Mikio Naruse et Senkichi Taniguchi, Kurosawa fonde l’Association artistique cinématographique (映画芸術協会, Eiga Geijutsu Kyōkai). Pour les débuts de cette organisation, et pour son premier film pour Daiei, Kurosawa adapte avec Taniguchi une pièce contemporaine de Kazuo Kikuta. Le Duel silencieux (静かなる決闘, Shizukanaru kettō) a pour tête d’affiche Toshirō Mifune en jeune médecin idéaliste luttant contre la syphilis. Il s’agit d’une tentative délibérée de Kurosawa de sortir Mifune des rôles de gangsters. Sorti en , le film est un succès au box-office, mais est généralement considéré comme l’un des moins bons du cinéaste[54] - [55] - [56] - [57].

Son second film de l’année 1949, également produit par l’Association artistique cinématographique et distribué par la Shintōhō, est Chien enragé (野良犬, Nora inu), l’un de ses films les plus célèbres. Ce film policier raconte l’histoire d’un jeune détective (interprété par Mifune) obsédé par son pistolet volé par un démuni qui s’en sert pour commettre des crimes. Il est chargé d’assister le commissaire Sato, dont la perspicacité pour remonter jusqu’au coupable rappelle celle du commissaire Maigret. Adapté d’un roman de Kurosawa lui-même, et écrit dans le style de l’un de ses auteurs favoris — en l’occurrence Georges Simenon —, il s’agit avant tout de sa première collaboration avec le scénariste Ryūzō Kikushima. L’une des séquences les plus célèbres du film, d’une durée de huit minutes et sans dialogues, représente le jeune détective déguisé en pauvre vétéran errant dans les rues à la recherche de son arme ; cette séquence utilise des plans d’un documentaire sur la ville de Tokyo ravagée par la guerre, réalisé par Ishirō Honda, un ami de Kurosawa et futur réalisateur de Godzilla (ゴジラ, Gojira)[58] - [59] - [60].

Scandale (醜聞, Shūbun), produit par la Shōchiku et sorti en , est inspiré d’une expérience personnelle du réalisateur avec la presse à scandale. Le film mêle drame judiciaire et problèmes sociaux sur fond de liberté d’expression et de responsabilités personnelles. Mais Kurosawa juge le travail flou et peu satisfaisant, rejoignant ce que s’accorde à dire la majorité des critiques[61] - [62] - [63] - [64]. Cependant, c’est avec son second film de 1950, Rashōmon (羅生門), que Kurosawa finit par gagner un tout nouveau public.

Reconnaissance internationale (1950-1958)

Après la sortie de Scandale, Kurosawa est approché par les studios Daiei, afin qu’il réalise un deuxième film pour eux après Le Duel silencieux. Le réalisateur choisit alors le script d’un jeune scénariste, Shinobu Hashimoto, basé sur la nouvelle de Ryūnosuke Akutagawa intitulée Dans le fourré (藪の中, Yabu no naka) qui narre le meurtre d’un samouraï et le viol de sa femme. Kurosawa voit dans cette nouvelle un potentiel cinématographique, et décide de la développer avec l’aide de Hashimoto. Daiei accueille le projet avec enthousiasme d’autant que le budget requis semble faible avec ses deux uniques décors et un tournage majoritairement en extérieur[65]. Matsutarō Kawaguchi, alors cadre à la Daiei, se plaindra plus tard auprès de Kurosawa d’avoir été roulé tant l’imposant décor de la porte Rashō a été couteux[66].

Le tournage de Rashōmon se déroule du au dans les grands espaces montagneux de la forêt de Nara puis dans la forêt qui longe le Konkai kōmyō-ji à Kyoto. La post-production du film dure une seule semaine, et est gênée par un incendie dans les studios. L’avant-première a lieu le au théâtre impérial de Tokyo, la sortie nationale le lendemain. Les critiques sont partagées, intriguées par le thème unique du film. Il s’agit néanmoins d’un succès financier modéré pour la société Daiei[66] - [67] - [68].

Le film suivant de Kurosawa, pour Shōchiku, est L’Idiot (白痴, Hakuchi), une adaptation du roman de l’écrivain préféré du réalisateur, Fiodor Dostoïevski. Le cinéaste délocalise l’histoire de la Russie à Hokkaidō, mais reste très fidèle à l’œuvre originale, ce que de nombreuses critiques jugent dommageable pour le film. Jugé trop long, le film de Kurosawa est raccourci, passant de 265 minutes (près de 4 h 30) à 166 minutes, ce qui rend l’histoire difficilement compréhensible. À sa sortie, les critiques sont très mauvaises, mais le film rencontre un succès modéré auprès du public, essentiellement grâce à la présence de Setsuko Hara[69] - [70] - [71] - [72].

Pendant ce temps, à l’insu de Kurosawa, Rashōmon est sélectionné à la Mostra de Venise grâce aux efforts de Giuliana Stramigioli, une représentante basée au Japon d’une société de production italienne. Le , Rashōmon reçoit la plus haute distinction du festival, le Lion d’or. Cette récompense surprend l’ensemble du monde du cinéma, qui à l’époque ignorait quasiment tout de la tradition cinématographique du Japon[73].

Daiei exploite alors brièvement le film à Los Angeles jusqu’à ce que RKO rachète les droits de distribution sur le sol des États-Unis. Le risque est grand pour RKO : à l’époque, un seul film sous-titré est sur le marché américain, et le seul film japonais ayant été distribué à New York, une comédie de Mikio Naruse en 1937, a été un échec critique et commercial. Pourtant, l’exploitation de Rashōmon est un succès, aidée par de nombreux critiques dont Ed Sullivan : lors des trois premières semaines, le film engrange 35 000 $, et ce dans un seul cinéma de New York. Le public français quant à lui découvre le film en salles en [74]. Ce succès entraîne un regain d’intérêt pour les films japonais en Occident dans les années 1950, éclipsant le cinéma néoréaliste italien[75]. Grâce à cette renommée, les films d’autres cinéastes japonais commencent à recevoir des récompenses et à être distribués en Occident, comme ceux de Kenji Mizoguchi, et plus tard ceux de Yasujirō Ozu, des cinéastes reconnus au Japon mais totalement inconnus dans cette partie du monde[76].

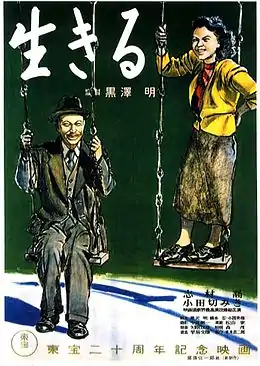

Sa carrière gonflée par sa reconnaissance internationale, Kurosawa retourne chez Tōhō et travaille sur son prochain film, Vivre (生きる, Ikiru). Le film met en scène Watanabe (Takashi Shimura), un fonctionnaire atteint d’un cancer qui cherche à donner un dernier sens à sa vie. Pour le scénario, Kurosawa s’allie à Hashimoto et à l’écrivain Hideo Oguni, avec qui il coécrit douze films. Malgré le sujet grave, les scénaristes abordent le récit d’une manière satirique, ce que certains comparent au travail de Bertolt Brecht. Cette stratégie leur a permis d’éviter ce sentimentalisme commun qui règne habituellement autour de personnages atteints de maladies incurables. Vivre sort en , Kurosawa est récompensé de son deuxième « meilleur film » de Kinema Junpō, et le film remporte un grand succès au box-office[77] - [78] - [79].

En , Kurosawa s’isole durant 45 jours avec les deux scénaristes de Ikiru, Shinobu Hashimoto et Hideo Oguni. Ensemble, ils écrivent le scénario du prochain film du cinéaste, Les Sept Samouraïs (七人の侍, Shichinin no samurai). Il s’agit du premier véritable chanbara de Kurosawa, genre pour lequel il est aujourd’hui le plus connu. L’histoire, celle d’un pauvre village de l’époque Sengoku qui fait appel à un groupe de samouraïs afin de se défendre des bandits, est traitée par Kurosawa d’une manière totalement épique, et l’action est méticuleusement détaillée durant les trois heures et demie. Le film s’appuie sur une distribution d’ensemble impressionnante, composée notamment d’acteurs ayant déjà tourné avec Kurosawa[80].

Trois mois sont nécessaires pour la préproduction, un mois pour les répétitions. Le tournage dure 148 jours étalés sur près d’un an, interrompu entre autres par des difficultés de production et d’ordre financier, ainsi que par les problèmes de santé de Kurosawa. Le film sort finalement en , soit 6 mois après la date prévue. Le film coûte trois fois plus que prévu, et devient alors le film japonais le plus cher jamais réalisé. Les critiques sont positives, et le succès au box-office permet de rentrer rapidement dans les frais. Après de nombreuses modifications, il est distribué sur le marché international. Au fil du temps, et grâce aux versions non modifiées diffusées par la suite, le film accroît sa notoriété. En 1979, un vote parmi des critiques japonais le classe comme étant le meilleur film japonais de tous les temps. Aujourd’hui encore, il est considéré comme tel par certains critiques[80] - [81] - [82].

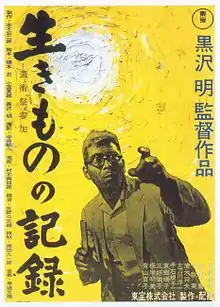

En 1954, des tests nucléaires militaires dans le Pacifique créent des incidents aux conséquences désastreuses, comme celui impliquant le thonier japonais Daigo Fukuryū Maru. C’est dans cette anxiété ambiante que Kurosawa conçoit son film suivant, Vivre dans la peur (生きものの記録, Ikimono no kiroku). Le propos porte sur un riche industriel (Toshirō Mifune) terrifié à l’idée d’une attaque nucléaire, et qui décide d’emmener sa famille dans une ferme au Brésil pour être en sécurité. La production est moins chaotique que lors du film précédent, mais à quelques jours de la fin du tournage, Fumio Hayasaka, compositeur et ami de Kurosawa, meurt de la tuberculose. La bande originale est alors achevée par l’assistant de Hayasaka, Masaru Satō, qui travaille sur les huit films suivants de Kurosawa. Vivre dans la peur sort en , mais l’accueil des critiques et du public est timide et réservé. Le film devient alors le premier de Kurosawa à ne pas rentrer dans ses frais durant son exploitation en salle. Aujourd’hui, il est considéré comme le meilleur film traitant des effets psychologiques de la paralysie nucléaire mondiale[83] - [84] - [85].

Le projet suivant de Kurosawa, Le Château de l’araignée (蜘蛛巣城, Kumonosu-jō), est une adaptation du Macbeth de William Shakespeare, dont l’histoire est transposée en Asie à l’époque Sengoku. Kurosawa donne pour instruction aux acteurs, et notamment à l’actrice principale Isuzu Yamada, d’agir et de jouer comme s’il s’agissait d’un classique de la littérature japonaise et non occidentale. Le jeu des acteurs s’apparente alors aux techniques et styles du théâtre nô. Le film est tourné en 1956 et sort en . Le succès en salle est légèrement moins mauvais que pour Vivre dans la peur. À l’étranger, le film devient rapidement une référence parmi les adaptations cinématographiques de Shakespeare[86] - [87] - [88] - [89].

La production d’une autre adaptation d’un classique européen suit immédiatement celle du Château de l’araignée. Les Bas-fonds (どん底, Donzoko), adapté de la pièce du même nom de Maxime Gorki, est réalisé en mai et . Bien que l’adaptation soit très fidèle à la pièce de théâtre russe, l’exercice de transposition à l’époque d’Edo est considéré comme une réussite artistique. La première a lieu en , et le film reçoit un accueil partagé, similaire à celui reçu par Le Château de l’araignée. Certains critiques le classent parmi les œuvres les plus sous-estimées de Kurosawa[90] - [91] - [92] - [93].

Les trois films suivant Les Sept Samouraïs n’ont pas connu le même succès auprès du public japonais. Le travail de Kurosawa est de plus en plus sombre et pessimiste, et le réalisateur aborde les questions de la rédemption. Kurosawa, qui s’aperçoit de ces changements, décide délibérément de retourner à des films plus légers et divertissants. À cette même époque, le format écran large devient très populaire au Japon. En résulte La Forteresse cachée (隠し砦の三悪人, Kakushi toride no san-akunin), film d’action et d’aventure mettant en scène une princesse, son fidèle général et deux paysans devant traverser les lignes ennemies pour pouvoir rejoindre leurs foyers. Sorti en 1958, La Forteresse cachée est un énorme succès au box-office, et est chaudement accueilli par les critiques. Aujourd’hui, le film est considéré comme l’un des films les plus légers et accessibles de Kurosawa, mais reste très populaire pour ses nombreuses influences, notamment sur Star Wars, le space opera de George Lucas sorti en 1977[94] - [95] - [96] - [97].

Naissance d'une entreprise et fin d'une ère (1959-1965)

Depuis Rashōmon, les films de Kurosawa atteignent un public plus large, et la fortune du réalisateur augmente. Tōhō propose alors au réalisateur de financer lui-même une partie de ses films, et ainsi de limiter les risques financiers pour la société de production, en échange de quoi Kurosawa aurait davantage de liberté artistique en tant que coproducteur. Kurosawa accepte, et la Kurosawa Production Company naît en , avec Tōhō comme actionnaire principal[98].

Alors qu’il met maintenant en jeu son propre argent, Kurosawa choisit de réaliser un film critiquant plus ouvertement la politique et l’économie japonaise que ses précédentes œuvres. Les salauds dorment en paix (悪い奴ほどよく眠る, Warui yatsu hodo yoku nemuru), basé sur un scénario de Mike Inoue, neveu de Kurosawa, raconte la vengeance d’un jeune homme grimpant dans la hiérarchie d’une entreprise corrompue afin de démasquer les responsables de la mort de son père. Son thème se révèle d’actualité : pendant la production, de grandes manifestations ont lieu pour dénoncer le traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon. Ce traité est considéré, notamment par la jeunesse, comme une menace pour la démocratie du pays car il donne plus de pouvoir aux entreprises et aux politiciens. Le film sort en sous une critique positive, mais le succès au box-office est modeste. La séquence d’ouverture de 25 minutes, décrivant une cérémonie d’entreprise interrompue par des journalistes et la police, est considérée comme l’une des plus savamment orchestrées de Kurosawa, mais, par comparaison, le reste du film déçoit. Le film est également critiqué pour son héros conventionnel luttant contre un mal social qui ne peut être résolu par des individualités[99] - [100] - [101] - [102].

Le Garde du corps (用心棒, Yōjinbō), le second film de Kurosawa Productions, est centré sur le samouraï Sanjūrō qui pousse à s’entretuer deux clans se disputant violemment le contrôle d’une ville du XIXe siècle. Le réalisateur joue avec les conventions de genre, en particulier le western, et se permet un portrait artistique de la violence sans précédent au Japon. Sanjurō est parfois perçu comme un personnage fantaisiste qui renverse par magie le triomphe historique des marchands corrompus sur les samouraïs. Le film sort en et obtient un immense succès au box-office, rapportant plus d’argent que tous les films précédents de Kurosawa. Le film démontre une influence importante du genre au Japon, et inaugure une nouvelle ère pour les zankoku eiga, films de samouraïs ultraviolents. Le film et son humour noir sont largement imités à l’étranger — Pour une poignée de dollars de Sergio Leone en est par exemple un remake scène-par-scène non autorisé. —, mais beaucoup s’accordent à dire que l’original de Kurosawa est supérieur aux imitations[103] - [104] - [105].

À la suite du succès de Le Garde du corps, Kurosawa se retrouve sous la pression de la Tōhō, qui désire une suite. Il s’oriente alors vers un scénario qu’il écrivit avant Le Garde du corps et le retravaille pour y inclure le héros. Sanjuro (椿三十郎, Tsubaki Sanjūrō) est le premier des trois films de Kurosawa à être adapté des travaux de l’écrivain Shūgorō Yamamoto (les deux autres sont Barberousse et Dodes’kaden). Le film est plus léger et plus conventionnel que Le Garde du corps, bien que l’histoire de lutte de pouvoir au sein d’un clan de samouraïs est décrite avec des nuances très comiques. Le film sort le et surpasse rapidement Le Garde du corps au box-office[106] - [107] - [108].

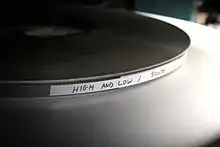

Pendant ce temps, la Tōhō acquiert à la demande de Kurosawa les droits d’adaptation de Rançon sur un thème mineur (King's Ransom, 1959), roman policier de la série 87e District d’Ed McBain. Kurosawa veut en effet réaliser un film dénonçant le kidnapping, qu’il considère comme l’un des pires crimes. Le thriller Entre le ciel et l’enfer (天国と地獄, Tengoku to jigoku) est tourné fin 1962 et sort en sous des critiques élogieuses. Le film devient le plus gros succès de Kurosawa au box-office, et le plus gros succès de l’année au Japon. Cependant, son succès est quelque peu terni lorsque, ironiquement, le film entraîne une hausse du nombre d’enlèvements après sa sortie. Kurosawa lui-même reçoit des menaces d’enlèvement visant sa fille Kazuko. Entre le ciel et l’enfer est considéré par de nombreux critiques comme l’une des œuvres les plus importantes du cinéaste[109] - [110] - [111] - [112].

Kurosawa enchaîne rapidement avec son film suivant Barberousse (赤ひげ, Akahige). Il se base pour cela sur des nouvelles de Shūgorō Yamamoto, ainsi que sur Humiliés et Offensés de Dostoïevski. Ce film d’époque qui se déroule dans un hospice du milieu du XIXe siècle permet à Kurosawa de mettre en avant les thèmes humanistes qui lui sont chers. Yasumoto, un jeune médecin formé à l’étranger, vaniteux et matérialiste, est contraint de devenir interne dans la clinique pour pauvres du docteur Niide, surnommé Akahige (Barberousse) et interprété par Mifune. Au début réticent, Yasumoto finit par admirer Barberousse et à respecter les patients qu’il méprisait à son arrivée[113]. Yūzō Kayama, l’interprète du personnage de Yasumoto, est à l’époque une star de films et de musiques populaires. Cette célébrité permet à Kurosawa de garantir un certain succès à son film. Le tournage, le plus long jamais effectué par le réalisateur, s’étale sur près d’une année après 5 mois de préproduction, et s’achève au printemps 1965. Barberousse sort en , devient le plus grand succès de l’année au Japon et remporte le trophée du meilleur film de Kinema Junpō, le troisième et dernier pour Kurosawa. Le film reste l’un des plus connus et des plus appréciés de Kurosawa au Japon. À l’étranger, les critiques sont plus partagées. La plupart des critiques reconnaissent sa maîtrise technique (certains le situent même parmi les meilleures réalisations de Kurosawa), tandis que d’autres insistent sur son manque de complexité et de puissance narrative. D’autres prétendent enfin que ce film représente un recul de Kurosawa dans ses engagements politiques et sociaux[114] - [115] - [116] - [117].

Barberousse marque la fin d’une ère pour Kurosawa. Le réalisateur lui-même le reconnaît à la sortie du film, et déclare au critique Donald Richie qu’un cycle vient de se terminer, et que ses films à venir et ses méthodes de production seront différents[118]. À la fin des années 1950, la télévision se développe et domine les audiences du cinéma. Les revenus des studios de cinéma chutent et ne sont plus investis dans des productions coûteuses et à risques comme celles de Kurosawa[119]. Barberousse marque aussi chronologiquement la moitié de la carrière du cinéaste. Au cours de ses 29 premières années dans l’industrie du cinéma, il réalise 23 films, tandis que lors des 28 années suivantes il n’en réalise que 7 de plus. En outre, pour des raisons jamais réellement exposées, Barberousse est le dernier film de Kurosawa avec Toshirō Mifune. Yū Fujiki, un acteur ayant travaillé sur Les Bas-fonds, déclare à propos de la complicité des deux hommes sur le plateau que « le cœur de M. Kurosawa était dans le corps de M. Mifune »[120]. Donald Richie décrit leurs rapports comme une symbiose unique[121].

Passage par Hollywood (1966-1968)

Quand le contrat d’exclusivité entre Kurosawa et Tōhō arrive à son terme en 1966, le réalisateur, alors âgé de 56 ans, prend un virage important dans sa carrière. Les problèmes rencontrés par l’industrie cinématographique japonaise et les douzaines d’offres émanant de l’étranger l’incitent en effet à travailler pour la première fois hors du Japon[122].

Pour son premier projet étranger, Kurosawa s’inspire d’un article du magazine Life. Ce thriller produit par Embassy Pictures, qui aurait dû être tourné en anglais et titré Runaway Train, aurait été le premier film en couleur de Kurosawa. Toutefois, la barrière de la langue est un problème majeur pour cette production, et la traduction en anglais du scénario n’est pas achevée à l’automne 1966, alors que le tournage est censé débuter. Le tournage nécessitant de la neige, il est reporté à l’automne 1967, puis annulé en 1968. Près de vingt ans plus tard, Andreï Kontchalovski, un autre étranger à Hollywood, réalise finalement Runaway Train, un film au scénario totalement différent des travaux de Kurosawa[123].

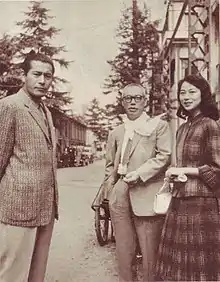

_1968.jpg.webp)

Malgré cet échec, Kurosawa est par la suite impliqué dans des projets hollywoodiens beaucoup plus ambitieux. Tora ! Tora ! Tora !, produit par la 20th Century Fox et Kurosawa Production, est une description de l’attaque de Pearl Harbor selon les points de vue américain et japonais. La partie japonaise du film est initialement confiée à Kurosawa, la partie américaine à un réalisateur anglophone. Kurosawa passe plusieurs mois à travailler sur le scénario en compagnie de Ryūzō Kikushima et Hideo Oguni, mais, rapidement, le projet commence à se désagréger. Le réalisateur choisi pour les passages américains n’est pas comme prévu le célèbre anglais David Lean, ce que les producteurs avaient fait croire à Kurosawa, mais Richard Fleischer, un expert en effets spéciaux beaucoup moins connu que Lean. Le budget initial subit également des coupes, et la durée de film allouée aux séquences japonaises ne doit pas excéder 90 minutes, ce qui se révèle un gros problème pour Kurosawa, dont le script dépasse les 4 heures. En , après une multitude de modifications, un accord est trouvé pour un scénario tronqué et plus ou moins fini. Le tournage débute en décembre, mais Kurosawa reste à peine trois semaines en tant que réalisateur. Son équipe et ses méthodes de travail sont peu familières aux exigences d’une production hollywoodienne et laissent perplexes les producteurs américains, qui en concluent que Kurosawa est un malade mental. Au Noël 1968, les producteurs annoncent que Kurosawa quitte la production, officiellement pour « fatigue ». Officieusement, il en est congédié. Finalement, il est remplacé par les deux réalisateurs Kinji Fukasaku et Toshio Masuda[124].

Tora ! Tora ! Tora ! sort finalement en sous des critiques peu enthousiastes, et reste une véritable tragédie dans la carrière du cinéaste. Kurosawa consacra en effet plusieurs années de sa vie sur un projet à la logistique cauchemardesque, pour finalement ne pas réaliser un seul mètre de film. De plus, son nom est enlevé des crédits, alors que le script des séquences japonaises reste celui qu’il a coécrit. Par la suite, il se détache de son collaborateur de longue date, l’écrivain Ryūzō Kikushima, et ne travaille plus jamais avec lui. Le projet met également au grand jour une affaire de corruption au sein de sa propre société de production — une situation proche d’un de ses films, Les salauds dorment en paix. Sa santé mentale fut remise en question. Enfin, le milieu du cinéma japonais commence à le suspecter de vouloir mettre un terme à sa carrière[125] - [126].

Une décennie difficile (1969-1977)

Sachant que sa réputation est en jeu après la débâcle du très médiatisé Tora ! Tora ! Tora !, Kurosawa passe rapidement à un nouveau projet. Keisuke Kinoshita, Masaki Kobayashi et Kon Ichikawa, trois amis de Kurosawa, viennent épauler le réalisateur. En , ils créent à eux quatre une société de production qu’ils nomment le Club des Quatre Chevaliers (Yonki no kai). Bien que l’idée de base de cette société est de permettre aux quatre réalisateurs de créer un film chacun, il est parfois évoqué que la véritable motivation des trois autres réalisateurs est d’offrir plus facilement à Kurosawa la possibilité de mener à terme un film, et ainsi de signer son retour dans l’industrie du cinéma[127] - [128].

Le premier projet proposé est un film historique appelé Dora-Heita, mais il est jugé trop coûteux, et Kurosawa se tourne alors vers Dodes’kaden (どですかでん, Dodesukaden), nouvelle adaptation d’une œuvre de Yamamoto portant à nouveau sur les pauvres et les démunis. Kurosawa voulant démontrer qu’il est toujours capable de travailler rapidement et efficacement avec un budget restreint, le film est rapidement tourné en neuf semaines. Pour son premier travail en couleur, il laisse de côté le montage dynamique et les compositions complexes et se concentre davantage sur la création d’une palette de couleurs primaires audacieuse, quasi surréaliste, afin de mettre en valeur la toxicité de l’environnement des personnages. Le film sort en au Japon, où il rencontre un succès limité auprès des critiques et une totale indifférence du public. L’échec financier important cause la dissolution du Club des Quatre Chevaliers. À sa sortie à l’étranger, le film est relativement bien accueilli par la critique, mais est depuis considéré comme incomparable avec les meilleurs travaux du réalisateur[129].

Après avoir connu des difficultés pendant la production de Dodesukaden, Kurosawa se tourne vers la télévision l’année suivante, pour la seule fois de sa carrière, avec Uma no uta (馬の詩), un documentaire sur les chevaux de course pur-sang[130]. Il comporte une voix off narrée par un homme et un enfant fictifs, interprétés par les mêmes acteurs que le mendiant et son fils dans Dodesukaden. Kurosawa retrouve aussi son collaborateur habituel Masaru Satō, qui compose la musique. Il s’agit du seul documentaire dans la filmographie de Kurosawa, et du seul film qu’il n’a pas monté lui-même, dans la mesure où un monteur est crédité[131].

Incapable d’obtenir des financements pour les projets à venir et souffrant de problèmes de santé, Kurosawa semble atteindre un point de rupture : le , il se tranche la gorge et les poignets à plusieurs reprises. Cette tentative de suicide échoue, et Kurosawa guérit assez rapidement. Il décide alors de se réfugier dans sa vie privée, ne sachant pas s’il réalisera de nouveaux films[132].

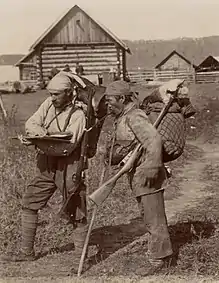

Au début de l’année 1973, le studio soviétique Mosfilm souhaite travailler avec le réalisateur. Kurosawa leur propose alors l’adaptation d’une autobiographie de l’explorateur russe Vladimir Arseniev, intitulée Dersou Ouzala, qu’il souhaite réaliser depuis les années 1930. Le roman traite d’un chasseur Hezhen vivant en harmonie avec la nature avant qu’elle ne soit détruite par la civilisation. En , Kurosawa, alors âgé de 63 ans, part s’installer un an et demi en Union Soviétique avec quatre de ses plus proches collaborateurs. Le tournage commence en en Sibérie dans des conditions naturelles extrêmement difficiles, et se termine en . Kurosawa, alors épuisé et souffrant du mal du pays, retourne au Japon dès le mois de juin. La première mondiale de Dersou Ouzala (デルス・ウザーラ, Derusu Uzāra) a lieu le . Alors que la critique japonaise reste muette, le film est chaleureusement accueilli à l’étranger, remportant le Prix d’Or du Festival international du film de Moscou ainsi que l’Oscar du meilleur film en langue étrangère[alpha 3]. Le succès au box-office est également au rendez-vous. Aujourd’hui, la critique reste divisée : certains y voient un exemple du déclin de Kurosawa, tandis que d’autres comptent le film parmi ses travaux les plus aboutis[134] - [135].

Bien qu’il reçoive des propositions de projets pour la télévision, Kurosawa ne manifeste aucun intérêt à sortir du monde du cinéma. Néanmoins, en 1976, il accepte d’apparaître dans une série de publicités télévisées pour le whisky Suntory. Craignant qu’il ne puisse plus réaliser de nouveau film, le réalisateur continue néanmoins de travailler sur divers projets, d’écrire de nouveaux scénarios, et crée des illustrations détaillées de ses travaux dans l’intention de laisser derrière lui une empreinte visuelle de ses plans, au cas où il ne pourrait les filmer[136].

Deux grandes épopées (1978-1986)

En 1977, le réalisateur américain George Lucas sort le premier épisode de la saga Star Wars, un film de science-fiction au succès planétaire influencé par La Forteresse cachée de Kurosawa. Lucas, qui vénère Kurosawa et le considère comme un modèle, est choqué d’apprendre que le Japonais est incapable de trouver les fonds nécessaires pour un nouveau film. En , Lucas et Kurosawa se rencontrent à Los Angeles pour évoquer le projet le moins risqué du réalisateur japonais : Kagemusha, l’Ombre du guerrier (影武者, Kagemusha), une épopée racontant l’histoire d’un voleur qui devient le double d’un seigneur japonais. Lucas est passionné par le scénario et les illustrations de Kurosawa et use alors de son influence pour convaincre la 20th Century Fox de produire le film, dix ans après l’échec de Tora ! Tora ! Tora !. Lucas parvient également à engager Francis Ford Coppola — un autre fan de Kurosawa — en tant que coproducteur[137].

La production de Kagemusha débute en avec un Kurosawa de bonne humeur. Le tournage s’étale de à et n’est pas épargné de problèmes, avec notamment le renvoi de l’acteur principal Shintarō Katsu. Katsu est remplacé par Tatsuya Nakadai, qui joue alors le premier de ses deux rôles principaux avec Kurosawa. Le film est terminé avec quelques semaines de retard et sort à Tokyo en . Kagemusha devient rapidement un succès au Japon. Il s’agit également d’un succès à l’étranger, tant au niveau des critiques qu’au box-office. Le film remporte la Palme d’or au Festival de Cannes 1980 en mai. Malgré tout, certains critiques dénoncent à l’époque et encore aujourd’hui une certaine froideur dans le film. Kurosawa passe le reste de l’année 1980 à promouvoir son film, à recevoir des récompenses et à exposer ses peintures, qui ont servi de storyboards[138] - [139].

Le succès international de Kagemusha permet à Kurosawa d’entamer son projet suivant, Ran (乱), une autre épopée. Le scénario, en partie fondé sur la tragédie Le Roi Lear de William Shakespeare, dépeint un sanguinaire daimyo (interprété par Tatsuya Nakadai) qui, après avoir banni son seul fils loyal, lègue son royaume à ses deux autres fils, qui ne tardent pas à le trahir, plongeant alors le royaume tout entier dans une guerre fratricide. Les studios japonais sont réticents pour produire un des films les plus coûteux de l’histoire du pays, et un financement étranger est une nouvelle fois nécessaire. Cette fois-ci, c’est le producteur français Serge Silberman qui vient en aide à Kurosawa. Le tournage ne commence qu’en , et dure plus d’un an[140].

En , la femme de Kurosawa, Yōko, tombe malade, et la production de Ran est stoppée. Yōko meurt le à l’âge de 64 ans. La première du film a lieu le au Festival international du film de Tokyo. Le film est un succès financier modeste au Japon, mais beaucoup plus important à l’étranger. Comme précédemment pour Kagemusha, Kurosawa commence un tour d’Europe pour la promotion de son film jusqu’à la fin de l’année[141].

Ran remporte plusieurs récompenses au Japon, mais n’est pas aussi acclamé que d’autres travaux de Kurosawa des années 1950 et 1960. Le monde du cinéma est très surpris lorsque le Japon décide de ne pas sélectionner le film pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1986[alpha 3]. Mais Kurosawa et les producteurs attribuent ce choix à une incompréhension : à cause de la complexité du règlement de l’Academy, personne ne sait si le film peut concourir pour le Japon, pour la France (par son financement), ou bien pour les deux. En réponse à ce petit scandale, le réalisateur Sidney Lumet milite pour que Kurosawa soit nommé à l’Oscar du meilleur réalisateur (remporté cette année-là par Sydney Pollack pour Out of Africa). La costumière de Ran, Emi Wada, reçoit finalement le seul Oscar du film[142] - [143].

Kagemusha et Ran sont souvent cités parmi les films les plus aboutis d’Akira Kurosawa. Après sa sortie, Kurosawa évoque Ran comme son meilleur film, contrairement à son attitude habituelle qui consistait à répondre « le prochain » lorsqu’on lui demandait de citer son meilleur film[144] - [145].

Derniers travaux et mort (1987-1998)

Pour son film suivant, Kurosawa choisit un sujet très différent de ce qu’il a pu aborder tout au long de sa carrière. Rêves (夢, Yume), un film profondément personnel, est entièrement basé sur les propres rêves du réalisateur. Pour la première fois depuis près de quarante ans, Kurosawa s’attelle seul à l’écriture du scénario. Bien que le budget prévisionnel soit plus faible que Ran, les studios japonais restent réticents à produire un nouveau film de Kurosawa. Le cinéaste se tourne alors vers un autre de ses admirateurs célèbres, le réalisateur américain Steven Spielberg, qui persuade la Warner Bros. de racheter les droits du film. Ce rachat permet à Hisao Kurosawa, le fils d’Akira, coproducteur et futur dirigeant de Kurosawa Productions, de négocier plus facilement un prêt au Japon permettant de couvrir les frais de production. Le tournage dure plus de huit mois, et Rêves est projeté pour la première fois en au Festival de Cannes. L’accueil au Festival est poli mais discret, et il en est de même lors de sa diffusion internationale[146].

Kurosawa se tourne ensuite vers une histoire plus conventionnelle, Rhapsodie en août (八月の狂詩曲, Hachi-gatsu no kyōshikyoku), qui s’intéresse aux cicatrices du bombardement nucléaire de Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le scénario est une adaptation du roman de Kiyoko Murata, mais les références au bombardement viennent du réalisateur et non du livre. Le film, le premier entièrement produit au Japon depuis Dodes’kaden, est également le premier film de Kurosawa dans lequel apparaît une star du cinéma américain, en l’occurrence Richard Gere dans le petit rôle du neveu de l’héroïne. Le tournage a lieu début 1991 et sort le de la même année. Les critiques sont très mauvaises, notamment aux États-Unis où Kurosawa est accusé d’antiaméricanisme[147] - [148].

Kurosawa ne perd pas de temps et passe très rapidement à son projet suivant, Madadayo (まあだだよ, Mādadayo). Basé sur les essais autobiographiques de Hyakken Uchida, le film suit la vie d’un Japonais professeur d’allemand durant la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre. Le récit est centré sur les célébrations d’anniversaires avec ses élèves, au cours desquelles le protagoniste répète son refus de mourir tout de suite — un thème de plus en plus récurrent dans les travaux du réalisateur alors âgé de 81 ans. Le tournage débute en et se termine en septembre. Le film sort le , mais récolte des critiques encore plus mauvaises et décevantes que ses deux films précédents[149].

Cet échec n’empêche toutefois pas Kurosawa de continuer à travailler. En 1993, il écrit le scénario original de La mer regarde (海は見ていた, Umi wa miteita), suivi en 1995 du script de Après la pluie (雨あがる, Ame agaru). Alors qu’il finalise ce dernier en 1995, Kurosawa chute et se brise la base de la colonne vertébrale. À la suite de cet accident, il doit utiliser un fauteuil roulant pour le reste de sa vie, mettant fin aux espoirs de le revoir un jour réaliser un nouveau film[150]. Son souhait répété de mourir sur le tournage d’un film[148] - [151] ne se réalise pas.

Après cet accident en 1995, la santé d’Akira Kurosawa commence à se détériorer. Alors que son esprit est toujours vif et fort, son corps l’abandonne, et pour les six derniers mois de sa vie, le cinéaste reste chez lui, au lit, à écouter de la musique et regarder la télévision. Le , Akira Kurosawa meurt d’une attaque cérébrale à Setagaya (Tokyo) à l’âge de 88 ans[152].

Au moment de sa mort, Kurosawa a deux enfants, son fils Hisao, qui a épousé Hiroko Hayashi, et sa fille Kazuko Kurosawa, qui a épousé Harayuki Katō, ainsi que plusieurs petits-enfants[34]. L’un de ses petits-enfants, l’acteur Takayuki Katō, fils de Kazuko, joue un second rôle dans deux films développés à titre posthume à partir de scénarios écrits par Kurosawa et restés sans suite de son vivant, Après la pluie (雨あがる, Ame agaru) de Takashi Koizumi et La mer regarde (海は見ていた, Umi wa miteita) de Kei Kumai, sortis respectivement en 1999 et 2002[153].

Méthodes de travail

Toutes les sources biographiques s’accordent à dire que Kurosawa est un réalisateur de terrain, passionnément impliqué dans chacun des aspects de la production de ses films. Comme le résume un journaliste, « il (co)écrit ses scénarios, supervise la conception, fait répéter les acteurs, met en place tous les plans et monte le film »[154]. Sa participation active s’étend du concept initial du film à sa finalisation.

Écriture du scénario

Kurosawa aime à répéter que le scénario est le fondement absolu d’un bon film et que, si un mauvais réalisateur peut parfois faire d’un bon scénario un film correct, un grand réalisateur ne pourra jamais faire un bon film à partir d’un mauvais scénario[155]. Au cours de la période d’après-guerre, il commence à collaborer avec un groupe de cinq scénaristes : Eijirō Hisaita, Ryūzō Kikushima, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni, et Masato Ide[156]. Quels que soient les membres de ce groupe à travailler sur un film, ils se réunissent autour d’une table, souvent dans une station thermale, où ils ne peuvent être distraits par le monde extérieur. Par exemple, Les Sept Samouraïs est écrit de cette façon[157]. En général, en dehors d’Oguni qui agit comme arbitre, ils travaillent tous sur les mêmes pages et Kurosawa choisit alors la meilleure version de chacune des scènes concernées[158]. Cette méthode est choisie « afin que chaque contributeur puisse se mettre en valeur, contrôlant la domination du point de vue de chacun »[159].

Souvent, en plus du véritable script, Kurosawa rédige à ce stade de nombreuses notes très détaillées afin d’élaborer, de préciser sa pensée. Ainsi, pour Les Sept Samouraïs, il écrit six cahiers dans lesquels il crée, entre autres, les biographies détaillées des samouraïs, comprenant par exemple ce qu’ils portent et mangent, leur manière de marcher, de parler, de se comporter, et même leur façon de lacer leurs chaussures[157] - [160]. Pour les 101 personnages de paysans du film, il crée un registre de 23 familles et demande aux acteurs de vivre et travailler dans le cadre de ces « familles » pour toute la durée du tournage[161].

Tournage

Pour ses premiers films, Kurosawa utilise des objectifs standards et une profondeur de champ étendue. À partir des Sept Samouraïs (1954), ses techniques de prises de vues changent radicalement, avec l’utilisation d’objectifs de longue focale et de plusieurs caméras. Kurosawa affirme que l’utilisation de ces objectifs et de plusieurs caméras en simultané offre la possibilité de filmer à une distance plus élevée sans que les acteurs ne sachent quelle caméra sera utilisée au montage final, ce qui leur permet de jouer beaucoup plus naturellement[162]. Tatsuya Nakadai reconnaît d’ailleurs que les caméras multiples l’aident lors de ses interprétations avec le réalisateur[163]. Ces changements ont également un impact important sur l’aspect des scènes d’action du film, en particulier lors de la bataille finale sous la pluie. Selon Stephen Prince, « Il peut utiliser les téléobjectifs pour passer sous les chevaux, entre leurs sabots, et ainsi nous plonger dans le chaos de cette bataille d’une manière visuellement sans précédent, que ce soit dans son propre travail ou dans le cinéma de samouraïs en général »[164].

Dans La Forteresse cachée, Kurosawa utilise pour la première fois de sa carrière le format large anamorphosé[165]. Ces trois techniques (objectifs de longue focale, caméras multiples et format large) sont par la suite pleinement exploitées par Kurosawa, même lors de scènes ne présentant pas ou peu d’action. Par exemple, l’utilisation de ces techniques dans les premières scènes de Entre le ciel et l’enfer permet d’intensifier et de dramatiser les tensions et relations de pouvoir entre les différents personnages, le tout dans un espace très confiné[166].

Pour tous ses films, et plus particulièrement pour ses jidai-geki (時代劇), Kurosawa insiste sur l’authenticité absolue des décors, costumes et accessoires. Ainsi, dans Le Château de l’araignée, dans la scène ou Washizu (Mifune) est attaqué par ses propres hommes, le réalisateur fait tirer des flèches réelles (évidées et guidées par des fils) en direction de Mifune à une distance d’environ 3 mètres. Des marques au sol permettent à l’acteur de ne pas être touché. Certaines flèches atterrissent cependant à quelques centimètres seulement de Mifune, qui souffre par la suite de cauchemars. Celui-ci admet plus tard qu’il n’a pas eu à forcer son talent pour paraître apeuré à l’écran[167] - [168].

Dans Barberousse, afin de construire la porte d’enceinte de la clinique, Kurosawa demande à ses assistants de démonter d’anciens décors et d’utiliser leur bois pourri afin de créer une porte paraissant ravagée par le temps[169]. Dans le même film, pour les tasses qu’utilisent les personnages, Kurosawa ordonne à son équipe de verser l’équivalent de cinquante ans de thé dans les tasses pour qu’elles soient suffisamment colorées[170].

Dans Ran, le directeur artistique Yoshirō Muraki, qui construit le troisième château sous la supervision du réalisateur, crée les pierres de l’ouvrage à partir de photographies d’un célèbre château : il peint des blocs de polystyrène en suivant scrupuleusement ces photographies puis les colle selon une technique d’empilement particulière appelée moellonage qui prend plusieurs mois. Plus tard, avant de filmer la scène du château en feu, il apparaît nécessaire d’empêcher les « pierres » de fondre. Pour cela, elles sont recouvertes de quatre couches de ciment puis doivent de nouveau être peintes[171].

Montage

Tout au long de sa carrière, Kurosawa fait souvent remarquer qu’il tourne un film dans l’unique but d’avoir de la matière pour le montage, car il s’agit pour lui de la partie la plus importante et artistiquement la plus intéressante dans la production d’un film[172]. L’équipe créative de Kurosawa considère le montage comme le plus grand talent du cinéaste. Hiroshi Nezu, un superviseur de production, déclare : « Entre nous, nous pensons qu’il est le meilleur réalisateur de Tōhō, le meilleur scénariste du Japon, et le meilleur monteur du monde. Ce qui le préoccupe le plus est la qualité du déroulement, du rythme qu’un film doit avoir. […] Le film de Kurosawa s’écoule en quelque sorte le long des raccords »[173].

Teruyo Nogami, membre récurrente de l’équipe du cinéaste, confirme ce point de vue : « Le montage d’Akira Kurosawa était exceptionnel, l’œuvre d’un génie. […] Personne ne l’égalait »[174]. Elle raconte que Kurosawa peut se remémorer précisément chaque prise, et que si, dans la salle de montage, elle lui tend la mauvaise prise d’une scène, il le remarque immédiatement, alors que, contrairement à elle, il ne prend pas de notes détaillées. Elle compare son cerveau à un ordinateur, qui fait avec les morceaux de films ce qu’un ordinateur réalise de nos jours[175].

Contrairement aux standards hollywoodiens qui consistent à réaliser le montage après la fin du tournage, Kurosawa a pour habitude de monter ses films de façon quotidienne, au fur et à mesure. Cette méthode l’aide beaucoup dans son travail lorsqu’il commence à utiliser plusieurs caméras simultanément et se retrouve avec une quantité importante de rushes à assembler. « J’ai toujours monté le soir si nous avions une quantité suffisante d’images dans la boîte. Après avoir visionné les prises, je vais généralement dans la salle de montage et travaille »[176]. En raison de cette méthode de travail, la postproduction peut être étonnamment courte. Par exemple, l’avant-première de Yojimbo a lieu le , soit quatre jours seulement après la fin du tournage le [177].

Le « Kurosawa-gumi »

Kurosawa travaille constamment avec un cercle fermé de personnes qu’il s’est lui-même constitué tout au long de sa carrière, communément appelé le « Kurosawa-gumi » (黒澤組). Voici une liste partielle des membres de ce groupe, répartis par profession. Les informations suivantes sont basées sur les pages IMDb des films d’Akira Kurosawa[178] et sur la filmographie établie par Stuart Galbraith IV, biographe de Kurosawa[179].

- Compositeurs : Fumio Hayasaka (L’Ange ivre, Chien enragé, Scandale, Rashōmon, L'Idiot, Vivre, Les Sept Samouraïs, Vivre dans la peur) ; Masaru Satō (Le Château de l’araignée, Les Bas-fonds, La Forteresse cachée, Les salauds dorment en paix, Le Garde du corps, Sanjuro, Entre le ciel et l’enfer, Barberousse) ; Tōru Takemitsu (Dodes’kaden, Ran) ; Shin'ichirō Ikebe (Kagemusha, l’Ombre du guerrier, Rêves, Rhapsodie en août, Madadayo).

- Direction de la photographie : Asakazu Nakai (Je ne regrette rien de ma jeunesse, Un merveilleux dimanche, Chien enragé, Vivre, Les Sept Samouraïs, Vivre dans la peur, Le Château de l’araignée, Entre le ciel et l’enfer, Barberousse, Dersou Ouzala, Ran) ; Kazuo Miyagawa (Rashōmon, Le Garde du corps) [alpha 4] ; Kazuo Yamazaki (Les Bas-fonds, La Forteresse cachée) ; Takao Saitō (Sanjuro, Entre le ciel et l’enfer, Barberousse, Dodes’kaden, Kagemusha, l’Ombre du guerrier, Ran, Rêves, Rhapsodie en août, Madadayo).

- Direction artistique : Yoshirō Muraki est le directeur artistique assistant, puis le directeur artistique de l’ensemble des films de Kurosawa (à l’exception de Dersou Ouzala) depuis L’Ange ivre jusqu’à la fin de la carrière du cinéaste.

- Équipe de production : Teruyo Nogami a travaillé en tant que scripte, directrice de production, assistante réalisatrice ou assistante productrice sur tous les films de Kurosawa, depuis Rashōmon (1950) jusqu’à la fin de la carrière du réalisateur. Hiroshi Nezu a été directeur de production sur tous ses films à partir des Sept Samouraïs jusqu’à Dodes’kaden, à l’exception de Sanjuro. Plus de 30 ans après avoir pris sa retraite en tant que réalisateur, Ishirō Honda est revenu pour travailler à nouveau pour son ami et ancien mentor en tant que conseiller à la réalisation, directeur de production et consultant créatif sur les cinq derniers films de Kurosawa (Kagemusha, l’Ombre du guerrier, Ran, Rêves, Rhapsodie en août, Madadayo).

- Acteurs[181] :

- Rôles principaux : Takashi Shimura (21 films), Toshirō Mifune (16 films), Susumu Fujita (9 films), Masayuki Mori (6 films) et Tatsuya Nakadai (5 films) ;

- Rôles secondaires : Kamatari Fujiwara (13 films), Minoru Chiaki (11 films), Kokuten Kōdō, Masao Shimizu (10 films), Noriko Honma, Sachio Sakai, Yoshio Tsuchiya (9 films), Eiko Miyoshi, Senkichi Ōmura, Yutaka Sada, Gen Shimizu, Atsushi Watanabe (8 films), Bokuzen Hidari, Kōji Mitsui, Noriko Sengoku, Akira Tani, Eijirō Tōno, Kichijirō Ueda (7 films), Ichirō Chiba, Takeshi Katō, Ikio Sawamura (6 films), Kyōko Kagawa, Isao Kimura, Akitake Kōno, Yoshio Kosugi, Seiji Miyaguchi, Chieko Nakakita, Nobuo Nakamura, Toranosuke Ogawa, Ichirō Sugai, Kin Sugai, Yoshitaka Zushi, Hisashi Igawa (5 films), Yūnosuke Itō, Daisuke Katō, Akemi Negishi, Kō Nishimura, Denjirō Ōkōchi et Masayuki Yui (4 films).

Style

Une grande majorité des observateurs qualifient le style de Kurosawa d’audacieux et de dynamique, et le comparent au style narratif hollywoodien traditionnel, qui met l’accent sur la pensée linéaire, chronologique, causale et historique[182]. Ils considèrent aussi que, depuis son tout premier film, Kurosawa dégage un style très distinct du style classique et sans faille d’Hollywood : Kurosawa n’hésite pas à perturber la scène représentée à l’écran par l’utilisation de nombreuses prises de vues différentes, et s’oppose ainsi au traditionnel raccord 180° développé par Hollywood. Kurosawa, par l’utilisation de mouvements fluides de caméra plutôt que d’un montage conventionnel, tend également à intégrer une dimension spatiale dans la narration temporelle[183].

Raccord dans l'axe

Dans ses films des années 1940 et 1950, Kurosawa utilise fréquemment le raccord dans l’axe. La caméra se rapproche ou s’éloigne du sujet, non pas par le biais d’un travelling ou d’un fondu enchaîné, mais par une série de plans rapprochés. Par exemple, dans La Nouvelle Légende du grand judo, le héros prend congé de la femme qu’il aime, mais après s’être éloigné un peu, il se retourne et s’incline devant elle, puis, après s’être éloigné encore, il se retourne et s’incline à nouveau. Les trois plans ne sont pas reliés dans le film par des mouvements de caméra ou des fondus, mais par une série de deux coupes rapides. Cela a pour effet de souligner la durée du départ de Sanshiro[184].

Dans la séquence d’ouverture des Sept Samouraïs dans le village de paysans, le raccord dans l’axe est utilisé à deux reprises. Lorsque les villageois sont à l’extérieur, réunis en cercle, pleurant et se lamentant sur l’arrivée imminente des bandits, ils sont aperçus d’en haut dans un plan extrêmement long ; puis, après un raccord, ils sont filmés en plan beaucoup plus rapproché, puis dans un plan encore plus rapproché au niveau du sol. Ce n’est qu’à ce moment-là que le dialogue commence. Quelques minutes plus tard, lorsque les villageois se rendent au moulin pour demander conseil à l’ancien du village, il y a un long plan du moulin, avec une roue qui tourne lentement dans la rivière. Les plans se succèdent ainsi : un long plan du moulin, avec une roue qui tourne lentement dans la rivière, un plan plus rapproché de cette roue, et un plan encore plus rapproché de celle-ci. Comme le moulin est l’endroit où vit l’ancien, ces plans permettent au spectateur d’associer ce personnage au moulin[185].

Raccord dans le mouvement

Plusieurs spécialistes ont souligné la tendance de Kurosawa à utiliser le raccord dans le mouvement. Par exemple, dans une séquence du film Les Sept Samouraïs, le samouraï Shichirôji, debout, tente de consoler le paysan Manzo, assis par terre. Shichirôji met alors un genou à terre pour lui parler. Kurosawa choisit de filmer cette simple action en deux prises au lieu d’une, en les raccordant juste après que Shichirôji commence à s’agenouiller, dans le but de mettre en avant l’humilité du samouraï. Les exemples sont nombreux dans ce même film. Couper l’action, la fragmenter, est un moyen très utilisé par Kurosawa pour créer de l’émotion[186].

Volet

Le style de Kurosawa est également marqué par son usage du volet (wipe en anglais). Il s’agit d’un effet créé par une tireuse optique, qui consiste, à la fin d’une scène, à faire apparaître une ligne ou une barre qui se déplace sur l’écran, effaçant l’image et révélant simultanément la première image de la scène suivante. En tant que dispositif de transition, il est utilisé comme substitut de la coupe directe ou du fondu enchaîné (bien qu’il arrive souvent qu’il utilise ces deux dispositifs ensemble). Dans ses œuvres les plus abouties, Kurosawa utilise le volet si fréquemment qu’il en devient une sorte de signature. L’Ange ivre compte ainsi pas moins de douze volets[187].

Il existe un certain nombre de théories concernant l’objectif de ce dispositif courant dans le cinéma muet mais plus rare dans le cinéma sonore et réaliste[188]. Goodwin affirme que les volets dans Rashōmon, par exemple, remplissent l’un des trois objectifs suivants : accentuer le mouvement dans les travellings, marquer les changements narratifs dans les scènes de cour et marquer les ellipses temporelles entre les actions (par exemple entre la fin du témoignage d’un personnage et le début de celui d’un autre)[188]. Il note également que pour Les Bas-fonds, dans lequel Kurosawa n’utilise à aucune reprise le volet, il manie habilement les personnes et les accessoires dans le cadre afin de faire apparaître et disparaître de nouvelles images, comme le fait un volet[189].

Kurosawa utilise aussi le volet comme dispositif satirique dans Vivre. Un groupe de femmes se rend au bureau du gouvernement local pour demander aux bureaucrates de transformer un terrain vague en terrain de jeu pour les enfants. Le spectateur est alors confronté à une série de plans subjectifs de différents bureaucrates, reliés par des transitions rapides, chacun d’entre eux renvoyant le groupe à un autre service. L’utilisation du volet rend la séquence plus drôle, les images de bureaucrates sont empilées comme des cartes, chacune plus rigide que la précédente[190].

Bande-son

De l’avis général, Kurosawa accorde toujours une grande attention à la bande-son de ses films (les mémoires de Teruyo Nogami en donnent de nombreux exemples)[191]. À la fin des années 1940, il commence à utiliser la musique comme contrepoint du contenu émotionnel d’une scène, plutôt que pour simplement renforcer l’émotion, comme le fait le cinéma hollywoodien. Cette approche de la musique de ses films lui est inspirée par une tragédie familiale. Lorsque Kurosawa apprend la mort de son père en 1948, il se met à errer sans but dans les rues de Tokyo. Son chagrin est amplifié lorsqu’il entend soudain la chanson gaie Gökvalsen (Valse du coucou, 1918) composée par Johan Emanuel Jonasson. Il s’empresse alors d’échapper à cette « musique affreuse ». Il demande ensuite à son compositeur, Fumio Hayasaka, avec qui il travaille sur L’Ange ivre, d’utiliser cette chanson comme une sorte d’accompagnement ironique de la scène dans laquelle le gangster mourant, Matsunaga, tombe au plus bas[192].

Cette approche de la musique se retrouve également dans Chien enragé, sorti un an après L’Ange ivre. Dans la scène finale, le détective Murakami se bat furieusement contre le meurtrier Yusa dans un champ boueux. On entend soudain un morceau de Mozart, joué au piano par une femme dans une maison voisine. La sérénité de la musique de Mozart semble d’un autre monde et contraste avec la violence primitive de la scène, et en renforce la puissance. De la même façon, dans Les Sept Samouraïs, des oiseaux gazouillent en arrière-plan durant les épisodes de meurtre et de mutilation comme dans la première scène où les fermiers se lamentent sur leur sort[193].

Thèmes récurrents

Dans ses œuvres, Akira Kurosawa s’attache à décrire ou à faire une parabole de la société humaine. Il dépeint ainsi au long de ses films la pauvreté (Les Bas-fonds, Dodes’kaden), la violence urbaine (Chien enragé), la maladie et l’immobilité des fonctionnaires (Vivre), la destruction de l’environnement (Rêves), ou encore la vieillesse (Madadayo).

Relation maître-disciple

De nombreux commentateurs notent chez Kurosawa la redondance du lien complexe entre un homme âgé et un autre plus jeune entretenant une relation de maître-disciple. Ce sujet est clairement tiré de l’expérience personnelle du cinéaste. Selon Joan Mellen, « Kurosawa vénérait ses professeurs, en particulier Kajirō Yamamoto, son mentor à Tōhō. […] L’image salutaire d’une personne plus âgée enseignant à un jeune évoque toujours dans les films de Kurosawa de grands moments d’émotions »[112]. Le critique Tadao Satō considère le personnage récurrent du maître comme un père de substitution, dont le rôle est de guider le jeune protagoniste et de l’aider à mûrir, à grandir[194].

Dans son tout premier film, La Légende du grand judo, après que Yano, le maître judoka, est devenu le professeur et le guide spirituel du personnage principal, le récit est une chronique de l’évolution, étape par étape, de la maîtrise et de la maturité grandissantes du héros Sanshiro Sugata[195]. Les relations maître-élève qui apparaissent dans les films d’après-guerre — tels L’Ange ivre, Chien enragé, Les Sept Samouraïs, Barberousse et Dersou Ouzala — utilisent très peu l’enseignement direct et théorique, mais beaucoup l’apprentissage par l’expérience et l’exemple. Certains attribuent cette caractéristique à la nature silencieuse et privée de l’illumination zen[196].

Avec Kagemusha, l’Ombre du guerrier, cette relation évolue. Un voleur choisi pour jouer le double d’un grand seigneur continue son imitation après la mort de son maître. La présence du maître est alors fantomatique, et la relation entre les deux personnages est entretenue depuis l’au-delà. Contrairement aux précédents films, la fin de cette relation n’amène alors pas au renouvellement de la vie et de ses engagements, mais à la mort[197]. Toutefois, dans son tout dernier film Madadayo — qui évoque la relation entre un professeur et ses anciens élèves — une vision plus joyeuse réapparaît. La fête dépeinte par Kurosawa met en avant les joies simples que peuvent procurer les relations professeurs-élèves, les liens de parenté et le simple fait d’être en vie[198].

Héros

Le cinéma de Kurosawa est un cinéma épique, héroïque, dont les films sont emmenés par un héros unique dont les actes et le destin comptent plus que sa propre vie. L’émergence chez Kurosawa de ce héros unique coïncide avec la période d’après-guerre et l’objectif de l’occupation du Japon par les États-Unis de remplacer le féodalisme japonais par l’individualisme. L’évolution politique du pays n’est pas sans déplaire au cinéaste, qui cherche alors à développer son propre style cinématographique[199]. Selon le critique Tadao Satō, le peuple japonais a beaucoup souffert de la défaite militaire du pays et s’est rendu compte que le gouvernement n’était ni juste ni fiable. Pendant cette période de doutes et d’incertitudes, Kurosawa réalise une série de films soutenant l’opinion du peuple selon laquelle le sens de la vie n’est pas dicté par le pays ou la nation, mais qu’il s’agit là de quelque chose que chaque individu doit découvrir dans la souffrance[200]. Le réalisateur lui-même se rend compte de ce lien entre son état d’esprit et celui du peuple : « Je sentais que, sans l’instauration du soi comme valeur positive, il ne pouvait y avoir ni liberté ni démocratie »[201].

Le premier de ces héros d’après-guerre fut une héroïne, Yukie Yagihara, interprétée par Setsuko Hara dans Je ne regrette rien de ma jeunesse. Cette héroïne n’hésite pas à fuir sa famille et son milieu social, persévère face aux obstacles qu’elle rencontre, prend en main sa vie et celle des autres, et fait face à une solitude existentielle. Tous ces éléments forment le premier exemple cohérent de l’héroïsme selon Kurosawa[202]. Cette solitude existentielle est également illustrée par le docteur Sanada (interprété par Takashi Shimura) dans L’Ange ivre : Sanada s’oppose à la tradition et se bat, seul, pour un monde meilleur[203].

Les Sept Samouraïs est considéré comme la représentation ultime du héros idéal de Kurosawa. Selon Joan Mellen, « [le film] est avant tout un hommage à la classe des samouraïs dans ce qu’elle a de plus noble […]. Pour Kurosawa, les samouraïs représentent le meilleur de la tradition et de l’intégrité japonaises »[204]. C’est à cause, et non en dépit, de la guerre civile chaotique dépeinte dans le film que les sept samouraïs accèdent à la grandeur. « Kurosawa identifie les avantages inattendus, tout autant que la tragédie de ce moment historique. Ce bouleversement contraint les samouraïs à utiliser l’altruisme de leur credo de service loyal au service des paysans »[205]. Cependant, cet héroïsme est vain car « il y a déjà une classe marchande qui supplante l’aristocratie guerrière »[206]. Ainsi, le courage et l’habileté suprême des personnages centraux n’empêcheront pas leur destruction finale ni celle de leur classe[206].

À mesure que la carrière de Kurosawa progresse, il semble avoir de plus en plus de mal à soutenir l’idéal héroïque. Comme le note Prince, « Kurosawa a une vision essentiellement tragique de la vie, et cette sensibilité […] l’empêche de réaliser un cinéma socialement engagé »[207]. De plus, l’idéal d’héroïsme du réalisateur est subverti par l’histoire elle-même : « Lorsque l’histoire est articulée comme elle l’est dans Le Château de l’araignée, comme une force aveugle […] l’héroïsme cesse d’être un problème ou une réalité »[208]. Selon Prince, la vision du cinéaste est finalement devenue si sombre qu’il en est venu à considérer l’histoire simplement comme une répétition sans fin de violence, au sein de laquelle l’individu est dépeint non seulement comme non héroïque, mais aussi comme totalement impuissant[208].

Nature

La nature est un élément crucial dans les films d’Akira Kurosawa. Comme de nombreux artistes japonais, le réalisateur est très sensible aux subtilités et à la beauté des saisons et des paysages[209]. Il n’hésite pas à utiliser le climat et la météo comme des éléments parfois actifs de l’intrigue. Ainsi, dans Chien enragé et Vivre dans la peur, la chaleur accablante est omniprésente : elle représente notamment le monde oppressé par l’effondrement économique et la menace nucléaire[210]. Kurosawa lui-même déclare : « J’aime les étés chauds, les hivers froids, les fortes pluies, les fortes neiges, et je pense que la plupart de mes films le montrent. J’aime les extrêmes, car je les trouve plus vivants »[211].

Dans Le Château de l’araignée, le brouillard permet de renforcer l’ambiance du film. Il produit un effet d’incertitude, d’hésitation, de menace et de peur chez le spectateur, sentiments vécus par les personnages eux-mêmes[212]. Kurosawa déclare sur les décors : « Nous avons construit le château au pied du mont Fuji. J’ai voulu du brouillard. Contrairement au château habituel, je l’ai fait de forme plate de sorte qu’il serpente au ras du terrain, pour donner une impression terrifiante afin que l’on pressente un événement de mauvais augure »[213].

Le vent est également un symbole puissant dans la filmographie de Kurosawa, il est la métaphore persistante du changement, du destin et de l’adversité[214]. Dans Le Garde du corps, lors de la bataille finale, les vents soufflent, créant des nuages de poussières, gênant les combats[215].

Enfin, la pluie n’est jamais neutre chez le cinéaste : il n’est jamais question d’une pluie faible, d’un petit filet, d’une bruine, mais toujours d’averses frénétiques, violentes, de tempêtes[216]. Dans Les Sept Samouraïs, la bataille finale se déroule sous une pluie battante, aveuglante, permettant à Kurosawa de fusionner les différentes classes sociales. Mais cette fusion de l’identité sociale est chaotique, symbolisée par une bataille qui se transforme peu à peu en un vortex de pluie et de boue[217].

Violence

Avec Le Château de l’araignée (1957) apparaît une obsession pour les cycles historiques à la violence sauvage et inexorable[218]. Dans le film, la liberté n’existe pas, la seule loi existante est celle de cause à effet[219] dont les événements qui en découlent sont inscrits dans un cycle qui se répète indéfiniment[220]. En effet, le seigneur de Washizu qui — contrairement au bienveillant roi Duncan de la pièce de Shakespeare — assassine son propre seigneur des années auparavant pour s’emparer du pouvoir, est lui-même assassiné par Washizu (Macbeth) pour les mêmes raisons[220]. Selon Prince, « Le caractère fatal de l’action de Macbeth […] a été repris par Kurosawa qui a mis l’accent sur l’action prédéterminée et l’écrasement de la liberté humaine sous la loi du karma »[220].

Prince affirme que les deux épopées Kagemusha et Ran marquent un tournant majeur dans la vision du monde de Kurosawa. Dans Kagemusha, « alors qu'auparavant […] [le héros] pouvait s’emparer des évènements et les modeler selon ses impulsions, il n’est plus que l’épiphénomène d’un processus impitoyable, sanglant, qui le réduit en poussière sous le poids et la force de l’histoire »[221]. L’épopée suivante, Ran, est « une chronique implacable de la soif de pouvoir, de la trahison d’un père par ses fils, de guerres et de meurtres omniprésents »[222]. Le cadre historique du film est utilisé comme « un commentaire sur ce que Kurosawa perçoit désormais comme l’intemporalité des impulsions humaines vers la violence et l’autodestruction »[222]. « L’histoire cède la place à une perception de la vie comme une roue de souffrance sans fin, tournant sans cesse, se répétant sans cesse », qui est comparée à de nombreuses reprises dans le scénario à l’enfer[223]. « Kurosawa a trouvé que l’enfer était à la fois le résultat inévitable du comportement humain et la visualisation appropriée de sa propre amertume et de sa déception »[224].

Postérité

Reconnaissance

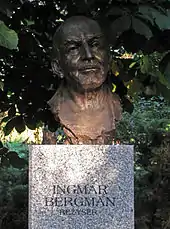

De nombreux cinéastes disent avoir été influencés par l’œuvre de Kurosawa. Ingmar Bergman qualifie son propre film La Source d’« imitation minable de Kurosawa ». Il ajoute qu’à la sortie du film, en 1960, son admiration pour le cinéma japonais était à son comble[225]. Federico Fellini considérait Kurosawa comme « le plus grand exemple vivant de tout ce qu’un auteur de cinéma devrait être »[226]. Steven Spielberg a souligné l’importance du cinéma de Kurosawa dans le développement de sa propre vision cinématographique[227]. Le cinéaste Satyajit Ray, à qui a été décerné à titre posthume le prix Akira Kurosawa pour l’ensemble de sa carrière de réalisateur au Festival international du film de San Francisco en 1992[228], avait déclaré ceci à propos de Rashōmon :