Georges Simenon

Georges Simenon, né le à Liège (Belgique)[1] et mort le à Lausanne (Suisse), est un romancier belge francophone.

_by_Erling_Mandelmann.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Georges Joseph Christian Simenon |

| Surnom |

G. Sim |

| Nationalité | |

| Domiciles | |

| Activité | |

| Période d'activité |

- |

| Fratrie |

Christian Simenon (d) |

| Conjoints | |

| Enfants |

| Membre de | |

|---|---|

| Mouvement | |

| Genre artistique |

Nombreux genres commerciaux sous pseudonymes, roman policier, romans psychologiques et sociaux qui sont autant de pièces mosaïques d'un roman total, formant une grande œuvre sur son siècle. |

| Distinction | |

| Archives conservées par |

|

L'abondance et le succès de ses romans policiers — dont les Maigret — éclipsent en partie le reste de son œuvre très riche : 193 romans, 158 nouvelles, plusieurs œuvres autobiographiques et de nombreux articles et reportages publiés sous son propre nom, ainsi que 176 romans, des dizaines de nouvelles, contes galants et articles parus sous 27 pseudonymes. Il est l'auteur belge le plus lu dans le monde. Les tirages cumulés de ses livres atteignent 550 millions d’exemplaires. Georges Simenon est, selon l'Index Translationum de l'UNESCO, le dix-septième auteur toutes nationalités confondues, le troisième auteur de langue française après Jules Verne et Alexandre Dumas, et l'auteur belge le plus traduit dans le monde (3 500 traductions en 47 langues)[2].

André Gide, André Thérive et Robert Brasillach sont parmi les premiers hommes de lettres à le reconnaître comme un grand écrivain. André Gide, fasciné par la créativité de Georges Simenon qu'il avait souhaité rencontrer dès son succès policier, le questionna à maintes reprises, échangea une correspondance quasi hebdomadaire pour suivre les méandres créatifs de cet écrivain populaire et prit la surprenante manie d'annoter en marge tous ses romans, pour conclure en 1939[3] :

« Simenon est un romancier de génie et le plus vraiment romancier que nous ayons dans notre littérature d'aujourd'hui. »

Biographie

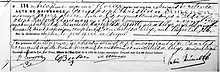

Georges Joseph Christian Simenon[4] - [5] naît la nuit du jeudi 12[6] au vendredi [4] - [5] - [7] au 2e étage[6] du 26 (aujourd'hui 24)[6], rue Léopold à Liège[N 1]. Son acte de naissance, en date du , porte qu'il est né « à Liège, rue Léopold, 26, le douze de ce mois, à onze heures et demie du soir »[8]. Mais, dans Je me souviens...[9], son autobiographie parue en , il a révélé être né « le vendredi 13 février 1903, à minuit dix » — c'est-à-dire à 0 h 10 heure locale — et que sa mère, par superstition, avait fait promettre à la sage-femme de garder secret le vrai jour de sa naissance[10]. Il le confirmera en en demandant[11] que la plaque commémorative apposée le sur la façade de sa maison natale mentionne le [12]. Pourtant, dans Au-delà de ma porte-fenêtre, paru en , il reviendra sur sa déclaration en affirmant ignorer s'il était né « à minuit moins le quart le jeudi , ou à minuit dix, c'est-à-dire le vendredi », ayant « cru comprendre, mais sans jamais avoir de certitude », être né le 12 « un peu avant minuit » tout en ayant entendu aussi son père dire qu'il était né « le 13 un peu après minuit »[8].

Il est le premier fils de Désiré Simenon, fils d'un chapelier, comptable dans un bureau d’assurances et d’Henriette Brüll, treizième enfant issue d'une famille aisée, employée dans le magasin L'Innovation, mariés le [13]. Fin , la famille déménage au 3, rue Pasteur (aujourd'hui 25, rue Georges-Simenon) dans le quartier d’Outremeuse. On retrouve l’histoire de sa naissance au début de son roman Pedigree.

La famille Simenon est originaire du Limbourg belge, une région de basses terres proches de la Meuse, carrefour entre la Flandre, la Wallonie et les Pays-Bas (voir aussi Euregio Meuse-Rhin). La famille de sa mère est également originaire du Limbourg, mais du côté hollandais, plat pays de terres humides et de brumes, de canaux et de fermes. Du côté de sa mère, il descend de Gabriel Brüll (nl) (paysan et criminel de la bande des Verts-Boucs qui, à partir de 1726, sous le régime autrichien, écuma le Limbourg, rapinant fermes et églises, et dont les membres finirent pendus en au gibet de Waubach). Cette ascendance explique peut-être l'intérêt particulier que portera le commissaire Maigret aux gens simples devenus assassins. Le Limbourg apparaît parfois dans ses romans. Simenon a ainsi logé quelques semaines à Neeroeteren, notamment dans une maison qui lui inspira le roman La Maison du canal.

Sa jeunesse à Liège, de 1906 à 1918

Le , naît son frère Christian qui sera l’enfant préféré de sa mère, ce qui marquera profondément Georges. Ce malaise se retrouve dans des romans comme Pietr-le-Letton et Le Fond de la bouteille. Il apprend à lire et à écrire dès l’âge de trois ans à l’école Sainte-Julienne pour les petits. À partir de , il suit ses études primaires à l’institut Saint-André où, durant les six années qu’il y passera jusqu’en , il se classera toujours dans les trois premiers.

En , la famille s’installe dans une grande maison au 53, rue de la Loi, où la mère va pouvoir louer des chambres à des locataires, étudiants ou stagiaires, de toutes confessions et origines (russe, polonaise ou belge). Ce fut pour le jeune Georges une extraordinaire ouverture au monde que l’on retrouvera dans nombre de ses romans comme Pedigree, Le Locataire ou Crime impuni. À peu près à cette époque, il devient enfant de chœur, expérience que l’on retrouvera dans L’Affaire Saint-Fiacre et dans Le Témoignage de l’enfant de chœur.

En classe de sixième, en , il entre au collège Saint-Louis et dès l'âge de douze ans, décide de vouer sa vie au roman. Lors de l’été 1915, il connaît sa première expérience sexuelle avec une « grande fille » de quinze ans, ce qui sera pour lui une véritable révélation, à l’encontre des préceptes de chasteté promus par les pères jésuites. Cependant il poursuivra sa scolarité dans un autre collège jésuite de Liège, le collège Saint-Servais, qui prépare aux sciences et aux lettres et où il passera trois années de sa scolarité. Mais le futur écrivain est toujours mis à l’écart par ses camarades plus fortunés et s'il s’était éloigné de la religion malgré l'enseignement reçu à Saint-Louis, il trouve au collège Saint-Servais maintes raisons de haïr les riches qui lui font sentir son infériorité sociale.

Un jour de l'année 1916, le médecin de la famille Simenon fait appeler le jeune Georges pour lui dire que son père n'a pas plus d'une année à vivre et qu'il lui faut travailler. Cette révélation bouleverse Georges. En , la famille déménage pour s’installer dans un ancien bureau de poste désaffecté du quartier d’Amercœur. En , prétextant les problèmes cardiaques de son père, il décide d’arrêter définitivement ses études, sans même participer aux examens de fin d'année ; s'ensuivent plusieurs petits boulots sans lendemain (accompagnateur en promenade de deux soldats russes en uniforme, racontera-t-il en 1974, et commis de librairie).

Journaliste, de 1919 à 1922 (âgé de seize à dix-neuf ans)

En , en conflit ouvert avec sa mère qui n'avait pas aimé qu'il ne reste que huit jours chez un pâtissier (c'était, non pas mon rêve, mais le sien), il entre comme reporter à la rubrique « faits divers » du journal très conservateur La Gazette de Liége, dirigée par Joseph Demarteau troisième du nom. Il s'en souviendra en 1974 : J'ai commencé par les chiens écrasés. Puis le rédacteur en chef a accepté que j'écrive un billet quotidien.

Cette période journalistique est pour le jeune Simenon, âgé seulement de seize ans, une extraordinaire expérience qui lui permet d’explorer les dessous de la vie d’une grande ville, ceux de la politique, mais aussi de la criminalité, de fréquenter et pénétrer la vie nocturne réelle, de connaître les dérives dans les bars et les maisons de passe ; elle lui permet aussi d’apprendre à rédiger de façon efficace. Il écrira plus d'un millier d'articles sous plusieurs pseudonymes, dont 150 sous le pseudonyme " G. Sim ». Durant cette période, il s’intéresse particulièrement aux enquêtes policières et assiste aux conférences sur la police scientifique données par le criminaliste français Edmond Locard. Outre ces thèmes que l'on retrouvera plus tard dans ses romans, l'influence catholique et « réactionnaire » de La Gazette de Liége l'ont conduit à signer, sous le titre « Le Péril juif », une série de 17 articles pugnaces, radicalement et fortement antisémites[14]. Simenon méprisait également les grévistes, le mouvement dada, et manifestait « un antisocialisme radical à relents populistes, un anticommunisme caustique [et] un antimaçonnisme de circonstance[15] ».

En , la famille déménage à nouveau pour revenir dans le quartier d’Outremeuse, dans la rue de l’Enseignement. Simenon y rédige son premier roman, Au pont des Arches, publié en 1921 sous son pseudonyme de journaliste. À partir de , il publie les premiers de 800 billets d’humeur, sous le nom de Monsieur Le Coq (jusqu’en ). Durant cette période, il approfondit sa connaissance du milieu de la nuit, des prostituées, de l’ivresse d’alcool, des garçonnières en ville. Parmi ses fréquentations, des anarchistes, des artistes bohèmes et même deux futurs assassins, qu’on retrouvera dans son roman Les Trois Crimes de mes amis (1938). Il fréquente aussi un groupe artistique dénommé « La Caque[N 2] », mais sans réellement s'investir. C'est cependant dans ce milieu qu’il rencontre l'éditeur Robert Denoël et une étudiante en Beaux-Arts, Régine Renchon[16], qu’il épousera en . Dans Quand j'étais vieux[17], Simenon évoque l'influence qu'ont eue sur lui le journal de la FGTB liégeoise La Wallonie, ainsi qu'André Renard et la grève de 1960-1961, dont les images le font souffrir et lui donnent envie d'envoyer un télégramme « à la Wallonie qui est à la tête de la révolte du peuple belge », sans qu'on puisse dire s'il s'agit du journal La Wallonie, du pays ou des deux.

Durant toute cette période pendant laquelle il fréquente des bohèmes et des marginaux, Georges commence à caresser l’idée d’une véritable rupture, qu’il concrétise après la mort de son père, sur la suggestion répétée de sa fiancée artiste-peintre Régine Renchon, dénommée affectueusement Tigy.

à Paris, de 1923 à 1927

Le , il débarque à Paris (seul avec ma valise, la pluie et le froid, se souviendra-t-il en 1974) pour s’installer et préparer la venue de Tigy qu'il prévoit d'épouser au printemps.

Ce grand jeune homme blond, sûr de lui, confiant dans son avenir et plein d'une vitalité effrontée sous des apparences prudentes et timides, n'a pas choisi la vie d'artiste, puisqu'il bénéficie par l'intermédiaire de Georges Plumier, homme d'affaires, de solides recommandations auprès d'un réseau politique animant la droite française, auréolée de sa représentation à la Chambre bleu horizon. En particulier, Binet-Valmer, écrivain mondain, fondateur et animateur de la Ligue des chefs de section, une association d'anciens combattants nationalistes, s'est engagé à le prendre sous son aile. Las, Simenon découvre que cette protection ne comporte que des menus services de portefaix et de manutention sommaires mal rétribués, même si son protecteur présomptueux s'est engagé à le présenter à des cercles littéraires. Vite remis de cette première désillusion, le jeune homme encore pauvre reporte son enthousiasme sur la Ville Lumière, la grande capitale des arts, découvre avec avidité ses multiples charmes et apprend à aimer ses délires, ses désordres et ses délices.

Le jeune homme n'abandonne pas ses projets et se marie à Liège avec Tigy le . Disposant des meubles de l'épousée, qui a d'ailleurs plus de ressources financières que le mari, le couple emménage à Paris. Active, Tigy installe un atelier et peint beaucoup de portraits qu'elle expose à Montmartre. Simenon, hâbleur, sait faire la « chasse aux femmes » (il aura de nombreuses aventures, et se forge la légende de « l'homme aux dix mille femmes »)[18], qui constituent les plus importants modèles de Tigy. Avec son épouse, Georges Simenon approfondit sa connaissance des arts. Il est attiré par la gravure et la sculpture et poursuit inlassablement sa découverte, commencée à Liége, de la peinture impressionniste. Jeune poète sensuel, il voudrait en plus donner une troisième dimension à l'expression écrite, exalter par l'écriture une sorte de « matière des mots », donner du poids et de la consistance aux choses écrites. Dans cette quête littéraire solitaire, ce manuel qui aime toucher, sentir physiquement ce qu'il accomplit retient surtout comme maître d'écriture Gogol et ses héritiers, à commencer par Dostoïevski et le courant psychologique né des écrivains russes jusqu'à Tchekhov.

Le couple aux revenus très modestes fréquente le petit cercle des expatriés liégeois. Enfin, la recommandation au réseau parisien lui permet de s'extirper de l'obscur travail à la Ligue.

De mai 1923 au printemps 1924, Georges Simenon travaille comme secrétaire particulier au service de Raymond d'Estutt, marquis de Tracy, propriétaire du quotidien Paris-Centre et trésorier de la Ligue des chefs de section. À ce titre, il réside entre autres au château de Tracy-sur-Loire et à celui de Paray-le-Frésil, dans l'Allier. Mais aussi 7, rue Creuse à Nevers, où le marquis louait un appartement chez M. Pinet des Ecots. Garçon de bureau chez Binet-Valmer, Simenon sortait de ce poste peu propice grâce au marquis. Chez lui, il continue à écrire des petits contes pour les journaux galants à l'eau de rose. À cette époque, il est amoureux fou de Régine, sa première épouse. Mais le marquis de Tracy n'accepte pas que celle-ci les suive dans leurs pérégrinations de chasses à grandes réceptions. Les deux jeunes mariés se cachent pour se retrouver. Simenon noircira alors jusqu'à dix lettres par jour pour Tigy.

Cette expérience dans l'Allier lui inspirera L'Affaire Saint-Fiacre écrit en 1932.

Alors que le jeune homme intelligent pénètre les arcanes de l'aristocratie française en déclin, tant à la campagne qu'à Paris, ses premières tentatives littéraires l'amènent à fréquenter le milieu des lettres et des journalistes littéraires. Il place, racontera-t-il plus tard, beaucoup d'espérances en des contes et nouvelles, qu'il apporte à Colette, directrice littéraire du très puissant quotidien parisien Le Matin. Et l'écrivain des années cinquante de suggérer tacitement la sévérité et la cruauté de cette patronne, refusant fermement toute chance d'édition au jeune écrivain raté.

La femme mûre vivant dans la haute société luxueuse proche du pouvoir lui impose des conseils de rigueur française, afin d'éviter la préciosité d'un style empâté ou pastiché : « Écrivez des histoires simples, surtout pas de littérature. » Et lorsqu'il récidive, elle lui rend le manuscrit, dépitée : « Encore trop littéraire ! » Vis-à-vis de la presse de l'après-guerre, Simenon, qui n'ignore pas la popularité de l'écrivain, immortelle égérie de la littérature française, l'appelle l'« adorable Colette » et lui fait endosser mythiquement la paternité de son style et de son œuvre. En réalité, les faits démentent cette histoire pour journalistes : nullement insensible à la beauté du jeune homme à l'accent liégeois – qu'elle appelle « mon petit Sim » – et qui, sous des airs narquois, paraît encore si timide, Colette a finalement accepté au moins deux manuscrits, nécessairement concis pour des impératifs de publication, dans la rubrique « Les mille et un matins », et dont l'un fut publié le . Ce qui est plus probable est le rôle à longue échéance de la mondaine Madame Colette, introductrice surtout de l'écrivain reconnu auprès de la belle société.

C'est mû par ses expériences que Georges Simenon simplifie radicalement son écriture et observe avec rigueur le fonctionnement de l'écriture commerciale selon les genres : littérature enfantine d'aventures et de combats, écrits de cœur pour midinettes, histoires sensuelles pour dactylos, drames effrayants pour concierges, historiettes de gare pour voyageurs, écrits érotiques ou licences pornographiques... Il commence à écrire sous des pseudonymes de plus en plus nombreux, visite maintenant les éditeurs et diffuseurs industriels pour collecter des demandes concrètes, fréquente de moins en moins et en tous cas sans en plus rien attendre, l'oisive et futile coterie littéraire parisienne. Les jours de relâche ou de fatigue, il part encore plus souvent à la découverte des bistrots, bougnats, meublés, hôtels minables, brasseries et petits restaurants, qui lui offrent le beaujolais, l’andouillette et les petits plats mitonnés.

Il observe avec encore plus d'attention le petit peuple parisien d’artisans besogneux, de concierges acariâtres et de pauvres types à la double vie, d'autant plus que, dès l'été 1924, le fructueux labeur du couple lui donne accès à un bel appartement au 21, place des Vosges[19].

Sa créativité, stimulée par les rencontres, voyages et séjours au-delà de Paris, lui assure un succès financier rapide en trois années. Passé vingt-deux ans, il abat avec sa machine à écrire deux récits de genre populaire par semaine à raison de huit heures et quatre-vingts pages par jour. À la maturité, commençant toujours à 4 heures du matin, il avoue rédiger vingt pages par d'intenses matinées et écrire invariablement un roman en onze journées, nécessairement continues.

Voyages et reportages, de 1928 à 1932

En 1928, il entreprend un long voyage en bateau (un canot de cinq mètres équipé d’un petit moteur[N 3]) dont il tire des reportages. Il y découvre l’eau et la navigation, qui deviendra un fil rouge tout au long de son œuvre. Il décide en 1929 d’entreprendre un tour de France des canaux et fait construire un bateau, l’Ostrogoth, sur lequel il vivra jusqu’en 1931. En 1930, dans une série de nouvelles pour Détective, écrites à la demande de Joseph Kessel, apparaît pour la première fois le personnage du commissaire Maigret.

En 1932, Simenon part pour une série de voyages et de reportages en Afrique, en Europe de l’Est, en Union soviétique et en Turquie. Après une longue croisière en Méditerranée, il s’embarque pour un tour du monde en 1934 et 1935. Lors de ses escales, il effectue des reportages, rencontre de nombreux personnages et fait beaucoup de photos[20]. À l'issue d'un trajet en Afrique, l'auteur publie un grand reportage dans la revue parisienne Voilà. Le retentissement de cet article très nettement anti-colonialiste est tel auprès du public que, quelque temps plus tard, Simenon n’obtient pas de visa du gouvernement français pour retourner sur ce continent. En fait à l’époque, un film diffusé dans les salles de cinéma et dénommé « L’Afrique qui parle » relatait la fameuse croisière noire organisée par Citroën. Inspiré, Simenon sous-titre son article : « L’Afrique vous parle, elle vous dit merde. »[21] - [22].

Il en profite aussi pour découvrir le plaisir auprès des femmes sous toutes les latitudes. En , lors d'un entretien avec son ami Federico Fellini, il avoue sur le ton de la boutade avoir effectué un petit calcul et être arrivé à un total de 10 000 femmes depuis l'âge de treize ans et demi, dont 8 000 étaient des prostituées[23]. Sa connaissance de ce monde peut expliquer la sympathie dont fait preuve Maigret à l'égard des prostituées, comme dans Maigret et l'Indicateur, qui se passe à Pigalle.

1933 : l'inspiration de Simenon à Charleroi

Lors de son enquête sur l’Europe de la crise, Simenon se rend à Charleroi, ville industrielle du Hainaut. Ce n’est pas son premier contact avec la ville : en 1920, Le Rappel a publié deux de ses contes et en 1921, le jeune reporter qu’il était y a suivi une course d’automobiles. Par contre, en 1933 l'écrivain prend le temps d’observer, d’enregistrer les lieux et d’entrer en contact avec les habitants. Dans cet esprit, il préfère parler avec ce qu’il appelle « les petites gens », c’est-à-dire les ouvriers. L’un de ces ouvriers l’invite au palais du Peuple, qui concentre toutes les organisations syndicales socialistes, et Simenon l’interroge sur leur situation sociale, leur manière de vivre et sur les grèves de 1932. Charleroi est touché par la crise économique, le chômage, la fermeture de charbonnages, de verreries et d’industries métallurgiques. De plus, Simenon s'imprègne des décors de la ville : les corons où habitent les ouvriers, les rues, les maisons salies par la pollution industrielle, les trams, le paysage industriel... et le palais du Peuple.

Il profite de ses trajets dans la ville pour prendre de nombreuses photos. Elles lui serviront pour illustrer le reportage Europe 33 que publiera l’année suivante Voilà. À Charleroi, Simenon va faire ce qu’il fera toujours au cours de sa carrière de romancier : mettre en mémoire un décor, dramatique ou paisible, qu’il réutilisera, peut-être des années plus tard, comme cadre spatial d’un roman. Ici, il va se cadrer dans le site de Charleroi pour imaginer, à l’automne de la même année, son roman Le Locataire, adapté à l’écran en 1982 par Pierre Granier-Deferre sous le titre L’Étoile du Nord, avec Philippe Noiret et Simone Signoret. Le héros du roman, Élie, est un homme en crise qui arrive dans un Charleroi en crise. Meurtrier, il vient se cacher dans une sorte de pension de famille. Pour ancrer son roman dans la réalité, Simenon va introduire son personnage dans les décors qu’il a vus, photographiés et mémorisés dans la ville belge. Il fera de même pour toute son œuvre, que le roman se situe à New York, à Paris, à Papeete, à Istanbul ou dans les 1 800 lieux différents qu’il a connus en voyageant[24] - [25] - [26]. Il montre sa très bonne connaissance de certaines grandes villes comme Paris ou de certaines régions, comme la Vendée ; et surtout il veut avant tout procurer au lecteur le sentiment d'un décor, d'un climat, d'une atmosphère.

De 1927 à 1939 : la région de La Rochelle

Dans l'œuvre de Simenon, trente-quatre romans et nouvelles se situent dans ou évoquent la ville de La Rochelle. Parmi les romans dans lesquels apparaissent cette ville et sa région, on peut citer Le Testament Donadieu (1936), Le Voyageur de la Toussaint (1941) et Les Fantômes du chapelier.

« La ville ce matin-là, ressemblait au La Rochelle de certaines gravures anciennes de Mme Brun. La marée était basse, le bassin presque vide de son eau. Les barques de pêche s’étaient peu à peu couchées dans la vase qu’on voyait, épaisse, sillonnée de minces ruisseaux…

[…] Chaque jour, les lampes s'allumaient un peu plus tôt et la seconde vie de la ville commençait, celle des bonnes femmes de la campagne ou de La Rochelle, allant, silhouettes noires, se heurter comme des phalènes aux vitrines illuminées, celle des bureaux silencieux où, de la rue, on voyait des employés courbés sous des abat-jour verts, vie d’hiver plus animée dans les rues commerçantes, plus mystérieuse dans les ruelles où les becs de gaz servent de point de rendez-vous et où l’on s’étreint sous les porches.

Dans le port, l’eau sentait plus fort, les bateaux se soulevaient davantage au rythme de la marée, les poulies grinçaient et tous les petits bistrots d’alentour étaient saturés de l’odeur du rhum chaud et de la laine mouillée. »

— Extrait du Testament Donadieu

Il découvre La Rochelle en 1927, alors qu’il passe ses vacances à l’île d'Aix, fuyant l'attraction de Joséphine Baker dont il était l’amant. Cette année-là, il se découvre aussi une passion pour la navigation, et c’est lors d’une course en bateau qu’il débarque sur les quais de La Rochelle et va prendre un verre au café de la Paix qui, plus tard, devient son quartier général et sera le lieu central de son roman Le Testament Donadieu. C'est dans ce café, en 1939, qu’il apprend en écoutant la TSF la déclaration de guerre ; il commande alors une bouteille de champagne et, faisant face à l’incompréhension des présents, il dit : « Au moins, celle-là, on est sûr qu’elle ne sera pas bue par les Allemands ! »

D'avril 1932 à 1936, il s’installe avec son épouse Tigy à La Richardière, une gentilhommière du XVIe siècle sise à Marsilly, qu’il utilise comme décor du château des Donadieu : « [...] ce bâtiment de pierre grise avec sa tour coiffée d’ardoises, autour duquel une allée de marronniers, un petit parc, puis, serré, touffu, humide, coincé entre de vieux murs, un bois en miniature, deux hectares de chênes, domaine des araignées et des serpents. »

De 1936 à 1938, il vit à Paris, boulevard Richard-Wallace. Il livre notamment des reportages pour Voilà, le Courrier royal ou France-Soir.

Début 1938, il loue la villa Agnès à La Rochelle, avant d’acheter en « une simple maison des champs » à Nieul-sur-Mer. Son premier fils, Marc Simenon, y naît en 1939. Dans Le Haut Mal (publié en 1933), l'intrigue se déroule principalement à Nieul[27].

La vision ambiguë que Simenon avait de la région et de la bourgeoisie locale, par exemple dans Maigret a peur, a quelquefois offusqué ses habitants. Toutefois, en 1989 la Ville de La Rochelle lui rend hommage de son vivant, en baptisant de son nom le quai situé en face du bassin des Grands Yachts. Déjà très malade, il n'a pu faire alors le déplacement pour assister à l'inauguration de cette nouvelle voie. En 2003, un autre hommage a lieu en présence de ses fils, Pierre et John Simenon.

La côte de Lumière a été mise en valeur en 2013 dans l'adaptation cinématographique homonyme de La Chambre bleue par Mathieu Amalric car des tournages y ont eu lieu[28]. John Simenon a été producteur associé de ce film, et a contribué à sa réalisation[29] - [30] - [31] - [32].

Pendant la guerre, entre 1940 et 1945

Pendant toute la guerre, Simenon continue à vivre en Vendée et en Charente-Maritime, mais cette période, assez mal connue, est sujette à de multiples soupçons.

Représentant de l'État belge auprès des Belges réfugiés, il refuse d'aider ceux d'entre eux qui sont juifs. Non seulement son frère fut volontaire auprès de la Waffen-SS Wallonie, mais de plus, selon certaines personnes, lors de cette période cruciale de sa vie et de son œuvre, l'écrivain aurait été un collaborateur, comme le dit de façon ambiguë Pierre Assouline dans sa biographie consacrée à Simenon, alors que Michel Carly, dans Simenon, les années secrètes – d'après son enquête et les témoignages recueillis – affirme que Simenon n'a pas été un « collabo », mais que, comme beaucoup à cette époque, il a été un peu lâche (afin d'échapper au service militaire, il n'est pas retourné en Belgique ), un peu rusé et opportuniste. Sans aucun sens de l’histoire, il a commis d'« énormes imprudences » en écrivant dans des journaux contrôlés par les Allemands, mais Simenon ne dénonce pas, ne s'engage pas, ne fait pas de politique, seulement de la fiction.

En fait, les accords qu'il a passés avec la firme cinématographique allemande Continental lui valent quelques tracas à la Libération[33]. En 1944, une dépêche de l'AFP, retrouvée à Poitiers, mentionne sa dénonciation pour « intelligence avec l'ennemi » par « certains villageois vendéens exaspérés par la conduite égoïste de cet écrivain affichant l'opulence de son train de vie, à l'époque des tickets d'alimentation. » Par ailleurs, « la Gestapo a soupçonné Simenon d'être juif, tablant sur une confusion entre Simenon et Simon, patronyme d'origine israélite. »

Lors de cette période, Simenon, qui n'est plus libre de ses mouvements, écrit énormément : vingt romans dont seulement trois Maigret. Parmi eux, de nombreux chefs-d'œuvre et paradoxalement, dans l'intrigue de ses romans, la grande présente est la Charente-Maritime, décrite comme « une région lumineuse, impressionniste, où la mer rejoint la terre, un plat pays », comme une lointaine nostalgie de la Belgique.

Simenon passe donc la Seconde Guerre mondiale en Vendée et entretient une correspondance avec André Gide[34]. Son dernier roman écrit en Vendée, Le Cercle des Mahé, a pour thème la crise de la quarantaine.

En Amériques, de 1945 à 1955

_without_hat_by_Erling_Mandelmann.jpg.webp)

En 1945, au sortir de la guerre, il fuit la justice française, le Comité national d’épuration des gens de lettres à Paris enquêtant sur ses succès littéraires et cinématographiques sous l'Occupation[35]. Il part s’installer au Canada, dans la contrée laurentienne au nord de Montréal. Avant de partir, il confie les droits d'édition de tous ses livres à Sven Nielsen, fondateur des Presses de la Cité, quittant les Éditions Gallimard, afin de pouvoir mieux gérer son œuvre, notamment la promotion et des droits d'auteur pour l'adaptation de ses romans au cinéma. Lors de son séjour au domaine d'Estérel (Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson), développement immobilier de style Art déco réalisé grâce aux investissements du baron Louis Empain, il travaille dans une des Log Cabin (LC5). Il y écrit trois romans, dont Trois chambres à Manhattan[36].

C'est lors d'un séjour à New York en qu'il engage en qualité de secrétaire bilingue Denyse Ouimet[37], qu'il épousera le à Reno dans le Nevada (ville réputée pour ses procédures de mariage et de divorce rapides), un jour après avoir obtenu le divorce d'avec Régine Renchon[38].

En 1946, il quitte le Canada pour les États-Unis et Hollywood qui lui faisait des appels d'offres pour l'adaptation de ses œuvres à l'écran depuis de nombreuses années. Il s'installe d'abord en Californie, puis en Floride et dans l'Arizona en 1947, à Carmel-by-the-Sea en Californie en 1949, avant de s'établir en à Lakeville dans le Connecticut, dans une propriété nommée Shadow Rock Farm, dont la grande maison de dix-huit pièces comporte huit chambres à coucher et six salles de bains[39]. Pendant dix années, il parcourt cet immense continent en voiture. Afin d’assouvir sa curiosité et son appétit de vivre, il visite intensément New York, la Floride, l’Arizona, la Californie et toute la côte est, des milliers de miles, de motels, de routes et de paysages grandioses[40]. Il découvre aussi une autre façon de travailler pour la police et pour la justice.

Avec Denyse, Canadienne française originaire d'Ottawa, plus jeune que lui de dix-sept ans, il vit une passion faite de sexe, de jalousie, de disputes et d’alcool, que son épouse évoquera dans le roman Le Phallus d'or publié en 1981 sous le pseudonyme d'Odile Dessane[41] - [42]. Denyse lui donne trois autres enfants, Jean (dit Johnny)[37], Marie-Georges (dite Marie-Jo[43]) et Pierre[44].

Pendant les années qu'il passe en Amérique, il écrit quarante-huit livres, dont certains ont atteint dans la traduction anglaise des tirages de 500 000 exemplaires : « Je suis bien en Amérique parce que là-bas, il n'y a pas de cafés littéraires où des intellectuels racontent les romans qu'ils n'écriront jamais. » Dès cette époque, les étudiants en langue française des universités américaines commencent à étudier l'œuvre de Simenon. C'est là qu'il rencontre l'avocat Harry Torczyner avec qui il reste en contact[40]. De ce séjour outre-Atlantique, il garde la sensation d'avoir perdu son « pari américain », sa « bataille américaine[45] ».

En Suisse, à partir de 1957

En 1952, il est reçu à l’Académie royale de Belgique et il revient définitivement en Europe le . Après une période mouvementée sur la Côte d'Azur à côtoyer la jet set, il finit par s’installer en Suisse dans le château d'Echandens[46] en 1957[N 4]. En 1956 il participe à un ballet, La Chambre, pour la Compagnie Roland Petit et raconte, sur une musique de Georges Auric et dans un décor de Bernard Buffet, une histoire policière. Satisfait du travail accompli, il écrit ensuite avec son vieil ami Georges Auric un opéra où il fera chanter des policiers et des mauvais garçons.

_-_1.jpg.webp)

En 1958, il est président du jury du festival du film international de Bruxelles, tenu avec un lustre exceptionnel dans le cadre de l'Exposition universelle de Bruxelles et durant lequel seront nommés, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, « les douze meilleurs films de tous les temps ».

En 1960, il préside le Festival de Cannes à l'issue duquel fut attribuée la Palme d'Or au film culte La Dolce Vita de Federico Fellini.

En 1963, il s'installe à Épalinges, au nord de Lausanne, où il se fait construire une gigantesque maison[47]. Sa femme Denyse, qui sombre dans l'alcool et la dépression (comme sa fille Marie-Jo), quitte la maison, le laissant seul avec ses enfants[46].

Les dix-sept dernières années, de 1972 à 1989

En 1972, Simenon, qui a soixante-neuf ans, renonce au roman mais n’en a pas fini avec l’écriture et l’exploration des méandres de l’homme, à commencer par lui-même. Il rédige une longue autobiographie de vingt-et-un volumes, dictant tout sur un petit magnétophone [8]:

« Des idées, je n’en ai jamais eu. Je me suis intéressé aux hommes, à l’homme de la rue surtout, j’ai essayé de le comprendre d’une façon fraternelle… Qu'ai-je construit ? Au fond, cela ne me regarde pas. »

En 1974, il quitte Épalinges pour vivre modestement avec Teresa Sburelin, son employée de maison et sa dernière compagne[48], dans la Maison rose, avenue des Figuiers à Lausanne, se rapprochant de « l'homme nu » qu'il a toujours cherché à appréhender[46].

En 1978, le suicide de sa fille Marie-Jo[43], d'une balle de revolver dans la poitrine à l'âge de vingt-cinq ans, endeuille ses dernières années.

À l'aube du , âgé de quatre-vingt-six ans, Georges Simenon s'éteint à son domicile lausannois ; son corps est incinéré le . La nuit même, Teresa Sburelin disperse ses cendres sur l'herbe du jardin dans l'ombre du cèdre du Liban, les mêlant à celles de sa fille[49].

Analyse

À la différence de beaucoup d’auteurs d’aujourd’hui qui essayent de construire l'intrigue la plus complexe possible, comme un jeu d’échecs, Simenon propose souvent une intrigue simple, avec un décor et des personnages forts, un héros attachant d’humanité, obligé d’aller au bout de lui-même, de sa logique.

Le message de Simenon est complexe et ambigu : ni coupables, ni innocents, mais des culpabilités qui s’engendrent et se détruisent dans une chaîne sans fin. Les romans de l’écrivain plongent surtout le lecteur dans un monde riche de formes, de couleurs, de senteurs, de bruits, de saveurs et de sensations tactiles.

« À la gare de Poitiers, où elle avait changé de train, elle n’avait pas pu résister. […] Il faisait vraiment chaud. On était en août et l’express qui l’avait amenée de Paris était bondé de gens qui partaient en vacances. Furtivement, fouillant son sac pour y chercher de la monnaie, elle avait balbutié :

— Servez-m’en un autre. »

— Extrait de Tante Jeanne

Selon le critique Robert Poulet :

« Presque tous ses récits commencent par cent pages magistrales, auxquelles on assiste comme à un phénomène naturel, et à l’issue desquelles on se trouve infailliblement devant une certaine quantité de matière vivante dont un autre Simenon s’empare alors pour en tirer des surprises et des drames beaucoup moins habilement. »

Il a aussi précisé que Simenon était meilleur dans la peinture des états que dans celle des actions, définissant son univers comme statique.

En dehors du Commissaire Maigret, dont l'essentiel des enquêtes se déroule à Paris, ses meilleurs romans sont basés sur des intrigues situées dans des petites villes de province, où évoluent de sombres personnages à l’apparence respectable, mais qui ourdissent de ténébreuses entreprises, dans une atmosphère sournoise et renfermée, dont les meilleurs exemples sont les romans Les Inconnus dans la maison et Le Voyageur de la Toussaint, mais aussi Panique, Les Fiançailles de M. Hire, La Marie du port et La Vérité sur Bébé Donge.

Simenon l'écrivain, en Belgique et en France

Simenon en Belgique, 1903-1922 : début de carrière

Georges Simenon commence une carrière journalistique en Belgique, en rédigeant des billets d'humeur publiés dans la Gazette de Liége ; celle-ci en publiera plus de 800, le premier s'intitule Hors du poulailler signé « Monsieur le Coq ».

Georges Simenon écrit et publie en 1920 son premier roman intitulé Au pont des Arches (« roman humoristique des mœurs liégeoises ») tiré à 1 500 exemplaires (Imprimerie Bénard - Liège). Puis, en 1921, il écrit son « second roman » humoristico-philosophique : Jehan Pinaguet, histoire d'un homme simple, qui restera inédit jusqu'en 1991. En 1921, il compose et tire lui-même, sur une des presses de la Gazette, en une douzaine d'exemplaires tout au plus, une plaquette de vingt-quatre pages, Les Ridicules, portraits qu'il dédie à sa fiancée (« À ma Régine pour ses étrennes »).

En 1922 la Gazette de Liége publie le 784e et tout dernier billet quotidien (Causons) de Georges Sim ; le lendemain, paraît son tout dernier article, une chronique théâtrale : « Au Forum, Berthe Bovy, les Liégeois et la presse ».

Simenon en France dès 1922 : une production littéraire abondante

À la fin de l'année 1922, Georges Simenon, âgé de dix-neuf ans, quitte la Belgique pour s'établir en France, à Paris (plus tard en province), et commence une production littéraire abondante. Il écrit environ un millier de contes légers destinés à des publications galantes ou humoristiques et quelque deux cents romans pour collections à bon marché, le tout sous dix-sept pseudonymes. Le plus connu, Georges Sim, l'impose dès 1928 dans le genre policier en même temps que dans les faveurs d'un large public.

En 1930, toute première apparition du commissaire Maigret dans l'œuvre de Simenon, début d'un roman-feuilleton, La Maison de l'inquiétude, signé Georges Sim, puis il crée « le personnage de Maigret » qui le rendit universellement célèbre.

Il parcourt l'Europe et l'Afrique, et produit des reportages pour la grande presse. De 1945 à 1955, il vit en Amérique (Canada, États-Unis). De retour en Europe, il se fixe définitivement en Suisse romande : à Échandens, à Épalinges, puis à Lausanne (1957).

La consécration institutionnelle à Paris puis à Liège

Pour Jean-Louis Dumortier, directeur du centre d'études Georges Simenon :

« La consécration lui viendra […] notamment de l'université de Liège, aux alentours des années 1970. Et cette reconnaissance académique est manière d'appropriation. Les travaux que l'écrivain suscite en Belgique à cette époque et depuis lors sont autant d'actes de revendications, de récupération : la Wallonie se rattache au fils prodige […] loin de résister à la manœuvre, Simenon […] l'a encouragée par un geste dont la signification est évidente. En 1977, il fait don de ses archives littéraires à l'université de Liège où le professeur Maurice Piron, avec ses assistants Jacques Dubois et Jean-Marie Klinkenberg, crée un Fonds et un Centre d'études Georges Simenon consacré à l'écrivain[50]. »

Des raisons plus fondamentales

On sait que Pedigree (publié en 1945 mais rédigé en 1943) représente une sorte d'autobiographie de Simenon, « le plus grand roman que Liège ait jamais inspiré », a écrit Maurice Piron[51]. Simenon écrivit ce livre sous le choc du diagnostic d'un médecin en 1941 qui lui prédisait n'avoir plus que deux ans à vivre[52]. Maurice Piron retient que plusieurs romans de Simenon comme Le Pendu de Saint-Pholien, La Danseuse du Gai-Moulin, Les Trois Crimes de mes amis sont explicitement liégeois, mais qu'il y a aussi des anomalies dans la description d'autres villes françaises qui s'expliquent par le fait que Simenon décrit en réalité sa ville natale à travers ces localités. Au-delà même des notations concernant les lieux, il y a toute une sociologie qui se relie à la ville natale du romancier. Ce qui amène Piron à conclure :

« Il y a, ainsi, plus qu'une empreinte qu'on parviendrait à localiser, une imprégnation liégeoise subtilement diffuse à travers toute l'œuvre. On peut en trouver l'origine dans l'œuvre elle-même, et à un point précis : c'est de nouveau vers Pedigree qu'il faut se tourner. Bien qu'il arrive loin dans la chronologie des écrits de l'auteur, Pedigree est réellement la matrice du roman simenonien[53]. »

Simenon dans la Pléiade

- Georges Simenon, Romans, premier tome, édition de Jacques Dubois et Benoît Denis. Paris, éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » no 495, 2003, 1 600 pages. Ce volume contient : Le Charretier de la Providence, L'Affaire Saint-Fiacre, Les Fiançailles de M. Hire, Le Coup de lune, La Maison du canal, L'Homme qui regardait passer les trains, Le Bourgmestre de Furnes, Les Inconnus dans la maison, La Veuve Couderc et Lettre à mon juge.

- Georges Simenon, Romans, deuxième tome, Paris, éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » no 496, 2003, 1 760 pages. Ce volume contient : La neige était sale, Les Mémoires de Maigret, La Mort de Belle, Maigret et l'Homme du banc, L'Horloger d'Everton, Le Président, Le Train, Maigret et les Braves Gens, Les Anneaux de Bicêtre, Le Petit Saint et Le Chat.

- Album Georges Simenon, édition de Pierre Hebey, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de Pléiade / Album » no 42, 2003, 317 pages.

- Georges Simenon, Pedigree et autres romans, troisième tome, Paris, éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » no 553, 2009, 1 744 pages. Ce volume contient : Les Gens d'en face, Les Trois Crimes de mes amis, Malempin, La Vérité sur Bébé Donge, Pedigree, Je me souviens, Les Complices, Les Autres, La Chambre bleue et, dans l'appendice, Lettre à ma mère.

Cette entrée de Simenon dans la célèbre collection est une consécration de son œuvre, présentée notamment par l'un de ses meilleurs spécialistes, le professeur liégeois Jacques Dubois.

Autres reconnaissances

- En 2005, il est nommé pour le titre du Belg der Belgen (le plus grand Belge). Dans la version flamande il finit à la 77e position, dans la version francophone en 10e position.

- La presse rapproche souvent Simenon de Balzac, mais ce cliché éculé, rejeté par le romancier lui-même, vient d'une citation invérifiable de Marcel Aymé qui aurait dit : « Simenon, c’est Balzac, sans les longueurs. »[54]

- Alain Bertrand, de son côté a dit de Simenon : « [Il] exprime peu pour sous-entendre beaucoup : nivelée jusqu'à l'indigence, sa prose gagne en suggestion ce qu'elle perd en expression. »

Œuvre de Georges Simenon

Simenon en chiffres

Ses romans donnent vie à plus de 9 000 personnages dans 1 800 lieux de par le monde, et des lieux qu'il connaît, qu'il a parcourus[55], mais ce sont d'abord[56] :

- jusqu'en 1929, 200 romans écrits sous 17 pseudonymes différents ;

- de 1929 à 1972 (année où il arrête d'écrire), 192 romans sous son nom propre, dont :

- 103 épisodes de Maigret (75 romans et 28 nouvelles),

- 117 romans (qu'il appelait ses « romans durs ») représentant 25 000 pages ;

- 25 ouvrages à caractère autobiographique ;

- 155 nouvelles ;

- les œuvres complètes publiées sous son patronyme en 27 volumes[57] ;

- plus de 500 millions de livres vendus :

- traduits en 55 langues,

- publiés dans 44 pays ;

- 187 films basés sur son œuvre, par le cinéma français ;

- des milliers d’articles dans différents journaux ;

- un millier de reportages autour du monde.

Les pseudonymes de Simenon

- Aramis

- Bobette

- Christian Brulls

- Georges Caraman

- J.-K. Charles

- Germain d’Antibes

- Jacques Dersonne

- Georges d'Isly

- La Déshabilleuse

- Luc Dorsan

- Jean Dorsage, Jean Dossage

- Jean du Perry

- Gemis

- Gom Gut

- Kim

- Georges-Martin-Georges, George Martin-George[58]

- Miquette

- Misti

- Pan

- Maurice Pertuis

- Plick et Plock

- Poum et Zette

- Sandor, Jean Sandor

- G. Sim, Georges Sim, Georges Simm

- Le Vieux Suiveur

- Gaston Vialis, Gaston Viallis, G. Vialio

- G. Violis

- G. Legros Jaques

On a longtemps cru que Max-André Dazergues était un pseudonyme de Simenon.

Série des Commissaire Maigret

Le personnage du commissaire Maigret fait une première apparition en 1929, Simenon publie alors son œuvre dans La Maison de l'inquiétude, dans une série de nouvelles pour Détective, écrites à la demande de Joseph Kessel.

Mais l'un des six premiers romans de la série qu'il propose à l'éditeur Fayard est Pietr-le-Letton (1931), écrit à bord de son yacht l’Ostrogoth. Le commissaire Maigret, silhouette massive, col de velours, chapeau melon et pipe à la bouche, attend un escroc international dans le hall de la gare du Nord. Voici comment Simenon le décrit :

« La charpente était plébéienne. Il était énorme et osseux. Des muscles durs se dessinaient sous le veston, déformaient vite ses pantalons les plus neufs. Il avait surtout une façon bien à lui de se camper quelque part qui n'était pas sans avoir déplu à maints de ses collègues eux-mêmes. C'était plus que de l'assurance, et pourtant ce n'était pas de l'orgueil. Il arrivait, d'un seul bloc, et dès lors il semblait que tout dût se briser contre ce bloc, soit qu'il avançât, soit qu'il restât planté sur ses jambes un peu écartées. La pipe était rivée dans la mâchoire. Il ne la retirait pas parce qu'il était au Majestic. Peut-être, au fond, était-ce un parti pris de vulgarité, de confiance en soi ? »

— Extrait de Pietr-le-Letton

Pour lancer ses premiers Maigret, Simenon organise le fameux Bal anthropométrique à l'entrée duquel les empreintes digitales des invités ont été prises.

Son éditeur, après avoir lu les tapuscrits des premiers Maigret, simule la catastrophe, tout en soutenant la proposition du jeune auteur intimidé dont il doute pourtant du succès :

« 1° Vos romans policiers ne sont pas de vrais romans policiers. Ils ne sont pas scientifiques. Ils ne jouent pas la règle du jeu.

2° Il n'y a pas d'amour, tout au moins d'amour comme on le conçoit dans le roman policier.

3° Il n'y a pas de personnages franchement sympathiques ou de personnages franchement antipathiques. Vos romans ne finissent ni bien ni mal. C'est désastreux.Ce ne sont pas des romans policiers. Ce n'est pas scientifique. Il n'y a pas de jeune premier ni d'héroïne. Pas de personnage sympathique et cela finit mal puisqu'on ne se marie jamais. Vous n'aurez pas mille lecteurs. »

Lorsque l'écrivain arrêta sa production, son éditeur consterné n'eut de cesse de lui en réclamer d'autres[59].

Les « romans durs »

Un certain nombre de romans de Georges Simenon ont constitué des étapes vers le « roman total » et sont qualifiés de « romans durs[60] ».

Recueils de nouvelles

- 13 Coupables (Les)

- 13 Énigmes (Les)

- 13 Mystères (Les)

- Bateau d'Émile (Le)

- Dossiers de l'agence « O » (Les)

- Exploits de l’inspecteur Sancette (Les)

- Maigret et l'inspecteur malgracieux

- Mauvaise Étoile (La)

- Noël de Maigret (Un)

- Nouvelles Enquêtes de Maigret (Les)

- Nouvelles inattendues

- Nouvelles introuvables

- Petit Docteur (Le)

- Petits Cochons sans queue (Les)

- Rue aux trois poussins (La)

- Sept minutes (Les)

- Signé Picpus

Autres publications (nouvelles, essais, articles, conférences, mémoires)

- Simenon avant Simenon : Les Exploits de l'inspecteur Sancette (Le Château des Sables Rouges, L. 53, Le Document violet, Les Enquêtes de l'inspecteur Sancette (compilation), Matricule 12 , L'Homme qui tremble, Les Amants du malheur, Katia, acrobate [1931-34]), 1999.

- Œuvres de jeunesse (Jehan Pinaguet, Au pont des Arches, Les Ridicules [1920-21]), 1991.

- Simenon avant Simenon : Yves Jarry détective aventurier [1928-29], 2004.

- Maigret entre en scène (Train de nuit, La Jeune Fille aux perles , La Femme rousse, La Maison de l'inquiétude, L'Homme à la cigarette [1930-33]), 1999.

- Mes apprentissages (À la découverte de la France, À la recherche de l'homme nu, À la rencontre des autres [1931-58]), 1976-89 - reportages.

- Lettre à ma mère, 1974 - voir Archive vidéo.

- Mémoires et Dictées :

- Je me souviens… (1945)[61].

- Quand j’étais vieux (1970).

- Des traces de pas (1975).

- Un homme comme un autre (1975).

- Les Petits Hommes (1976).

- Vent du Nord, vent du Sud (1976).

- À l'abri de notre arbre (1977).

- De la cave au grenier (1977).

- Un banc au soleil (1977).

- Au-delà de ma porte-fenêtre (1978).

- La Main dans la main (1978).

- Tant que je suis vivant (1978).

- Vacances obligatoires (1978).

- Je suis resté un enfant de chœur (1979).

- À quoi bon jurer ? (1979).

- Point-virgule (1979).

- Le Prix d'un homme (1980).

- Les Libertés qu'il nous reste (1980).

- On dit que j'ai soixante-quinze ans (1980).

- Quand vient le froid (1980).

- Destinées (1981).

- Jour et Nuit (1981).

- La Femme endormie (1981).

- Le Roman de l'homme, édition de l'Aire, Lausanne, 1980, 128 pages.

- Mémoires intimes suivis du Livre de Marie-Jo (1981).

- Portrait-souvenir de Balzac (1991) - textes sur des auteurs qu'il admirait.

Simenon au cinéma

L’univers de Simenon est relativement statique, mais cela n’a jamais découragé les réalisateurs de cinéma, pourtant « art du mouvement », à porter son œuvre sur grand écran. Plus de cinquante films ont été tournés par le cinéma en France à partir d’une œuvre de Georges Simenon. Des dizaines d’autres ont été tournés par d'autres industries cinématographiques à travers le monde.

Il fut le premier romancier contemporain à être adapté dès le début du parlant avec La Nuit du carrefour et Le Chien jaune, parus en 1931 et portés à l’écran dès 1932.

Mais finalement, les réussites sont assez rares, car, entre la fidélité décevante et la trahison féconde, la ligne de partage est étroite, de nombreux réalisateurs (et des plus prestigieux : Jean Renoir, Maurice Tourneur, Marcel Carné, Henri Verneuil, Henry Hathaway, Claude Autant-Lara, Jean-Pierre Melville, Bertrand Tavernier, Claude Chabrol, etc.) s’y sont essayés avec plus ou moins de succès. Finalement, le choix de l’interprète s’est toujours avéré primordial, surtout pour le célèbre commissaire Maigret, car c’est autour de lui que va se structurer le film, sa personnalité, son humanité et sa présence devant être aussi fortes que l’intrigue.

Les acteurs qui ont interprété, au cinéma, le célèbre commissaire sont : Pierre Renoir, Abel Tarride, Harry Baur, Albert Préjean, Charles Laughton, Michel Simon, Maurice Manson, Jean Gabin, Gino Cervi, Jean Richard, Bruno Cremer, Heinz Rühmann, Rowan Atkinson, Gérard Depardieu.

Jean Gabin et Simenon étaient très amis et l’acteur a tourné un total de dix films adaptés de Simenon, dans lesquels il a su presque faire oublier son passé cinématographique et ses très nombreux rôles de mauvais garçon.

Adaptations pour le cinéma (liste non exhaustive)

- La Nuit du Carrefour (Maigret) réalisé en 1932 par Jean Renoir avec Pierre Renoir.

- Le Chien jaune (Maigret) réalisé en 1932 par Jean Tarride.

- La Tête d'un homme (Maigret) réalisé en 1933 par Julien Duvivier avec Harry Baur.

- Annette et la Dame blonde réalisé en 1942 par Jean Dréville.

- La Maison des sept jeunes filles réalisé en 1942 par Albert Valentin.

- Picpus (d'après Signé Picpus) (Maigret) réalisé en 1942 par Richard Pottier avec Albert Préjean.

- Monsieur La Souris réalisé en 1942 par Georges Lacombe avec Raimu.

- Les Inconnus dans la maison réalisé en 1942 par Henri Decoin, scénario de Henri-Georges Clouzot avec Raimu.

- Cécile est morte (Maigret) réalisé en 1943 par Maurice Tourneur avec Albert Préjean.

- L'Homme de Londres réalisé en 1943 par Henri Decoin.

- Le Voyageur de la Toussaint réalisé en 1943 par Louis Daquin, dialogues de Marcel Aymé, avec Jules Berry, Gabrielle Dorziat, Louis Seigner, Serge Reggiani et Jean Desailly.

- Les Caves du Majestic (Maigret) réalisé en 1945 par Richard Pottier avec Albert Préjean.

- Panique (d'après Les Fiançailles de M. Hire) réalisé en 1946 par Julien Duvivier, adaptation de Charles Spaak.

- Dernier Refuge (d'après Le Locataire) réalisé en 1946 par Marc Maurette avec Raymond Rouleau, Mila Parély.

- La Marie du port réalisé en 1949 par Marcel Carné avec Jean Gabin, Blanchette Brunoy et Nicole Courcel, images de Henri Alekan.

- L'Homme de la Tour Eiffel (Maigret) réalisé en 1950 par Burgess Meredith, (d'après La Tête d'un homme).

- Le Fruit défendu réalisé en 1952 par Henri Verneuil, (d'après Lettre à mon juge) avec Fernandel et Raymond Pellegrin.

- La Vérité sur Bébé Donge réalisé en 1951 par Henri Decoin avec Jean Gabin et Danielle Darrieux.

- Brelan d'as (Maigret) réalisé en 1952 par Henri Verneuil avec Michel Simon.

- La neige était sale réalisé en 1954 par Luis Saslavsky, avec Daniel Gélin.

- Le Fond de la bouteille réalisé en 1956 par Henry Hathaway.

- Le Sang à la tête (d'après Le Fils Cardinaud) réalisé en 1956 par Gilles Grangier avec Jean Gabin.

- Les frères Rico réalisé en 1957 par Phil Karlson avec Richard Conte et Dianne Foster.

- Le Passager clandestin réalisé en 1958 par Ralph Habib avec Martine Carol.

- Maigret tend un piège (Maigret) réalisé en 1958 par Jean Delannoy avec Jean Gabin.

- En cas de malheur réalisé en 1958 par Claude Autant-Lara, avec Jean Gabin et Brigitte Bardot.

- Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre (Maigret) réalisé en 1959 par Jean Delannoy avec Jean Gabin.

- Le Baron de l'écluse réalisé en 1960 par Jean Delannoy avec Jean Gabin.

- Le Président réalisé en 1961 par Henri Verneuil, avec Jean Gabin et Bernard Blier.

- La Mort de Belle réalisé en 1961 par Édouard Molinaro, adaptation et dialogues de Jean Anouilh, avec Jean Desailly et Yves Robert.

- Le Bateau d'Émile réalisé en 1962 par Denys de La Patellière, avec Lino Ventura, Annie Girardot, Pierre Brasseur et Michel Simon.

- Maigret voit rouge (d'après Maigret, Lognon et les gangsters) (Maigret) réalisé en 1963 par Gilles Grangier avec Jean Gabin.

- L'Aîné des Ferchaux réalisé en 1963 par Jean-Pierre Melville, avec Charles Vanel et Jean-Paul Belmondo.

- Trois chambres à Manhattan réalisé en 1965 par Marcel Carné, avec Annie Girardot et Maurice Ronet.

- Le Commissaire Maigret à Pigalle (Maigret) réalisé en 1967 par Mario Landi, (d'après Maigret au Picratt's).

- L'Étranger dans la maison (en) réalisé en 1967 par Pierre Rouve, (d'après Les inconnus dans la maison), avec James Mason, Geraldine Chaplin et Bobby Darin.

- Maigret fait mouche (Maigret), (d’après La Danseuse du gai moulin) réalisé en 1968 par Alfred Weidenmann avec Heinz Rühmann, scénario de Herbert Reinecker, le père de l'« Inspecteur Derrick ».

- Le Chat réalisé en 1971 par Pierre Granier-Deferre, avec Simone Signoret et Jean Gabin.

- La Veuve Couderc réalisé en 1971 par Pierre Granier-Deferre, avec Simone Signoret et Alain Delon.

- Le Train réalisé en 1973 par Pierre Granier-Deferre, avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant.

- L'Horloger de Saint-Paul réalisé en 1974 par Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret et Jean Rochefort.

- L'Étoile du Nord réalisé en 1982 par Pierre Granier-Deferre, (d'après Le Locataire) avec Simone Signoret et Philippe Noiret.

- Les Fantômes du chapelier réalisé en 1982 par Claude Chabrol, avec Charles Aznavour, Michel Serrault et François Cluzet.

- Équateur réalisé en 1983 par Serge Gainsbourg, (d'après Le Coup de lune) avec Jean Bouise, Julien Guiomar et Francis Huster.

- Monsieur Hire (d’après Les Fiançailles de M. Hire) réalisé en 1989 par Patrice Leconte avec Michel Blanc et Sandrine Bonnaire.

- Betty réalisé en 1992 par Claude Chabrol avec Marie Trintignant.

- L'Inconnu dans la maison réalisé en 1992 par Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, (d'après Les Inconnus dans la maison).

- L'Ours en peluche réalisé en 1993 par Jacques Deray, avec Alain Delon.

- En plein cœur, remake d’En cas de malheur, réalisé par Pierre Jolivet en 1998 avec Gérard Lanvin, Carole Bouquet, Virginie Ledoyen et Guillaume Canet.

- Adela réalisé en 2000 par Eduardo Mignogna, avec Grégoire Colin et Martin Lamotte, (d'après Le Coup de lune).

- Feux rouges, réalise en 2004 par Cédric Kahn, avec Jean-Pierre Darroussin et Carole Bouquet.

- La Californie, réalisé en 2006 par Jacques Fieschi, avec Nathalie Baye, Ludivine Sagnier et Roschdy Zem (d'après Chemin sans issue).

- L'Homme de Londres, réalisé en 2007 par Béla Tarr, avec Tilda Swinton.

- La Chambre bleue, réalisé en 2014 par Mathieu Amalric, avec Léa Drucker.

- Maigret, réalisé en 2022 par Patrice Leconte, avec Gérard Depardieu et Aurore Clément, (d'après Maigret et la Jeune Morte)

Simenon à la télévision

Maigret

Il existe plusieurs séries de téléfilms montrant le commissaire Maigret dans plusieurs pays :

- En France, une mini-série et deux grandes séries ont été tournées :

- une première série de trois épisodes a été tournée au début des années 1950, avec Maurice Manson dans le rôle de Maigret. En réalité, ces épisodes ont été regroupés et retravaillés, et sont sortis au cinéma sous le titre Maigret dirige l'enquête. En 1960, un téléfilm dramatique, Liberty-Bar, a aussi été réalisé avec Louis Arbessier dans le rôle.

- la première grande série est celle réalisée, à partir de 1967, avec Jean Richard dans le rôle-titre, rôle qu’il jouera 88 fois en 24 ans (voir ).

- la seconde, à partir de 1991, avec Bruno Cremer, magistral dans le rôle-titre, rôle qu’il jouera 54 fois en 14 ans[62]. Cette série n'est pas tournée à Paris ou en France mais en République tchèque.

- En Angleterre, quatre séries ont été réalisées :

- une série de 52 épisodes a été réalisée entre 1960 et 1964, avec Rupert Davies dans le rôle de Maigret ;

- une deuxième série, entre 1964 et 1968, avec Kees Brusse dans le rôle-titre ;

- une troisième réalisée en 1991 avec Michael Gambon, sous l'intitulé « Inspector Maigret et Bohler».

- une quatrième réalisée en 2016 avec Rowan Atkinson.

- En Italie, une série a été réalisée avec Gino Cervi.

- Enfin, aux États-Unis, quelques titres ont été adaptés en téléfilms, dès mai 1950 sur CBS avec Herbert Berghof dans le rôle-titre et en 1952 avec Eli Wallach.

En guest star des séries françaises, on peut retrouver de grands acteurs tels que :

- Catherine Allégret, Michel Blanc, Jean-Pierre Castaldi, Daniel Ceccaldi, Fanny Cottençon, Gérard Depardieu, Jean Desailly, Gérard Desarthe, Dora Doll, Suzanne Flon, Michel Galabru, Ginette Garcin, Roland Giraud, Daniel Gélin, Macha Méril, Simone Valère, Rosy Varte, Marthe Villalonga, et bien d'autres… dans la première série ;

- et Heinz Bennent, Michel Bouquet, Élizabeth Bourgine, Aurore Clément, Arielle Dombasle, Marie Dubois, Renée Faure, Andréa Ferréol, Ginette Garcin, Bernadette Lafont, Odette Laure, Michael Lonsdale, Claude Piéplu, Agnès Soral, Alexandra Vandernoot, Karin Viard et Jean Yanne, et bien d'autres, dans la deuxième série.

Autres œuvres (liste non exhaustive)

- 1976: Les Anneaux de Bicêtre de Louis Grospierre avec Michel Bouquet et Claude Jade.

- 1977 : Il y a encore des noisetiers de Jean-Paul Sassy avec Jacques Dumesnil.

- 1995 : Le Blanc à lunettes d'Édouard Niermans avec Laurent Grévill.

- 2000 : L'Aîné des Ferchaux de Bernard Stora avec Jean-Paul Belmondo, Samy Naceri et Julie Depardieu.

- 2003 : La Maison du canal d'Alain Berliner, avec Isild Le Besco et Jean-Pierre Cassel.

- 2004 : Feux rouges de Cédric Kahn, avec Jean-Pierre Darroussin et Carole Bouquet.

- 2005 : Le Voyageur de la Toussaint de Philippe Laïk, avec Michel Duchaussoy.

- 2005 : La Tête haute (d'après Le Fils Cardinaud) de Gérard Jourd'hui avec Eddy Mitchell et Ticky Holgado

- 2006 : Les Innocents de Denis Malleval avec Olivier Marchal.

- 2007 : Monsieur Joseph d'Olivier Langlois avec Daniel Prévost.

- 2009 : Jusqu'à l'enfer (d'après La Mort de Belle) de Denis Malleval avec Bruno Solo.

- 2013 : L'Escalier de fer de Denis Malleval avec Laurent Gerra.

- 2013 : Les Complices de Christian Vincent avec Thierry Godard.

- 2015 : La Boule noire de Denis Malleval avec Bernard Campan.

- 2015 : La Mort d'Auguste de Denis Malleval avec Jean-Pierre Darroussin, Antoine Duléry et Bruno Solo.

Simenon au théâtre

- 1950 : La neige était sale, pièce de théâtre adaptée par Frédéric Dard et Georges Simenon.

- 1993 : Simenon, un homme connu pour sa notoriété, pièce interprétée par Philippe Peters, Philippe Derlet, Jean-Luc Couchard... dans le cadre de l'exposition Tout Simenon au Musée d'art wallon à Liège[63].

- 2005 : Lettre à mon juge, pièce de théâtre adaptée par Robert Benoît.

- 2012 : Lettre à ma mère, pièce de théâtre adaptée par Robert Benoît, avec la collaboration artistique de Natalia Apekisheva.

- 2016 : Le Train, adaptation de Pierre Assouline avec la troupe de la Comédie-Française. Diffusée par France Culture.

Archives radiophoniques et vidéos

- En 1955, les « Entretiens avec Georges Simenon », série d'émissions radiophoniques animée par André Parinaud.

- Vidéo:Georges Simenon, un dossier des archives de la Télévision suisse romande.

- Sur la piste de Maigret 51 épisodes du commissaire Maigret alias Jean Richard.

Notes et références

Notes

- Les immeubles des numéros 18 et 20 ont été par une explosion de gaz meurtrière le « Explosion à Liège : l’immeuble s’est effondré » - Le Soir, .

- Le groupe se réunissait au 13, rue des Écoliers, en Outremeuse.

- Et non une péniche comme le dit la légende.

- Pour éviter de payer des impôts en Suisse, il localise alors ses romans comme écrits à Noland.

Références

- Sa vie commence par un mystère : il serait né le vendredi 13 février à 0 h 10, mais déclaré du 12 par superstition de sa mère. Voir Bernard Alavoine, Biographie en ligne.

- Unesco, « Top 50 Auteurs » (consulté le ).

- Phrase de conclusion d'un texte donné par Gide aux Cahiers du Nord (Spécial Simenon) n° 51-52, Charleroi, 1939. Sur les rapports Simenon/Gide, voir Benoît Denis, Le Romancier En Projet: Quand André Gide étudiait Georges Simenon, Bulletin Des Amis d'André Gide, vol. 23, no. 105, 1995, pp. 53–70. lire en ligne.

- (en) « Georges Simenon, Belgian-French author », sur Encyclopædia Britannica, (consulté le ).

- Pierre Deligny et Michel Lemoine, « Simenon, Georges (1903-1989) », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ), § 1 (« L'apprentissage sur le terrain »).

- Lemoine et Boussart 2003, p. 10.

- « Georges Simenon », notice biographique, sur La Pléiade (consulté le ).

- Georges Simenon, Au-delà de ma porte-fenêtre, Paris, Presses de la Cité, coll. « Mes Dictées » (no 11), (réimpr. 2015), 1re éd., 1 vol., 182, 24 cm (ISBN 2-258-00474-8, OCLC 419232044, BNF 34618998, SUDOC 140807357, présentation en ligne, lire en ligne), « Samedi 12 février 1977 », en part. n. 1 [lire en ligne (page consultée le 1er avril 2017)].

- Georges Simenon (ill. de Jean Reschofsky), Je me souviens..., Paris, Presses de la Cité, coll. « Leurs souvenirs », , 1re éd., 1 vol., 232, in-8o (22 cm) (OCLC 369728419, BNF 31368459, SUDOC 13405220X, lire en ligne), p. 16 [aperçu (page consultée le 1er avril 2017)].

- Paul Daelewyn, La Côte d'Azur de Georges Simenon : lieux de vie et sources d'inspiration, Nice, Serre, , 1re éd., 1 vol., 94, 13,5 × 24,5 cm (ISBN 2-86410-419-9, BNF 39954764, SUDOC 087844699, présentation en ligne, lire en ligne), « Georges Simenon (1903-1989) : itinéraire commenté d'un homme doué », p. 88 [lire en ligne (page consultée le 1er avril 2017)].

- Alain De Preter, L'affaire Simenon : analyse du mal-être personnel de Simenon à travers ses écrits, Waterloo, Avant-Propos, (réimpr. ), 1re éd., 1 vol., 381, 15 × 23,5 cm (ISBN 2-930627-94-8 et 978-2-930627-94-6, OCLC 897805594, SUDOC 185872107, présentation en ligne, lire en ligne), « Introduction », § [2] (« Repères biographiques ») [lire en ligne (page consultée le 1er avril 2017)].

- Michel Lemoine et Michel Carly, Les chemins belges de Simenon, Liège, Céfal, , 1re éd., 1 vol., 183 (OCLC 491511230, SUDOC 073762938, lire en ligne), p. 16 [lire en ligne (page consultée le 1er avril 2017)].

- Chronologie du volume III Pedigree et autres romans dans la Bibliothèque de la Pléiade, éditions Gallimard, p. XXV-XXVII, 2009 (ISBN 978-2-07-011798-7).

- Jacques-Charles Lemaire, Simenon, jeune journaliste, Complexe, 240 pages, 2003.

- La consécration de Georges Simenon ?, sur rfi.fr.

- Jacques De Decker, « Des souvenirs précieux où Tigy raconte ses années folles avec Simenon. », Le Soir, (lire en ligne, consulté le )

- Presses de la Cité, p. 132.

- Michel Carly, Simenon et les femmes, Presses de la Cité, , p. 10.

- « L'homme aux 10 000 femmes », dhnet.be, 4 septembre 2009.

- Les reportages de cette époque ont été édités en 2001 chez Omnibus sous le titre Mes apprentissages, Reportages 1931-1946..

- Site liege28.blog, page "Oui, l’Afrique nous dit merde … et c’est bien fait !", consulté le 16 octobre 2020.

- Site arllfb.be article "Georges Simenon et l’Afrique Communication de Georges-Henri Dupont à la séance mensuelle du 13 décembre 2003", consulté le 16 octobre 2020.

- Dick Tomasovic, Simenon. Une légende du XXe siècle, Renaissance du livre, , p. 154.

- Michel Carly, Le Pays noir de Simenon, éditions du CEFAL, Liège, 1996.

- Georges Simenon, reportage Europe 33, paru dans l'hebdomadaire Voilà, 1933, réédité dans Tout Simenon, Mes apprentissages, Reportages 1931-46, p. 766-769, Omnibus, Paris, 2001.

- Michel Carly, Simenon, une vie, une œuvre, Nouvelle chronologie, in Tout Simenon, tome 27, p. 1533, Omnibus, Paris, 2004.

- (fr) « Le Haut Mal », sur Repérages (consulté le ).

- Source : générique.

- Voir sur idboox.com.

- Jean-Pierre Stroobants, « Georges Simenon rattrapé par le passé accablant de son frère », Le Monde, (lire en ligne).

- Voir sur pelerin.com.

- Voir sur tvmag.lefigaro.fr.

- François Quenin, « Simenon en quête de Maigret », in Historia no 674 de février 2003, p. 83.

- Georges Simenon et Andre Gide, ... sans trop de pudeur. Correspondance, 1938-1950, Paris, Ommnibus,

- Pierre Assouline, Simenon, op. cit., p. 370.

- (fr) « Le baron Louis Empain au Canada : un destin contrarié », sur Histoire-généalogie (consulté le ).

- Chronologie: Denyse Ouimet Biographie

- Alain Bertrand, Georges Simenon : de Maigret aux romans de la destinée, Éditions du CEFAL, , p. 225.

- Simenon fermier du Connecticut lance Maigret à la TV américaine, un article du Paris Match no 217 datant de mai 1953.

- Laurent Demoulin, « Georges Simenon en Amérique », émission La Marche de l'Histoire sur France Inter, 7 mai 2013.

- Cf. notice de personne du catalogue général de la BnF.

- Alain Bertrand, op. cit., p. 229.

- Marie-Jo Simenon (1953-1978) ; voir filmographie sur imdb.com.

- Julien Dieudonné, Aurélie de Cacqueray, Myriam Provence, Sophie Condat, Familles d'écrivains, Archives & culture, , p. 212.

- Michel Carly, « Un Simenon hors légende : Simenon, romancier de l'Amérique (1945-1955) », Bulletin de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, nos 3-4, , p. 38.

- Marie-Christine Gambart, « Georges Simenon l'écrivain voyageur », documentaire Une maison, un écrivain, 2012.

- « Le «bunker» de Georges Simenon à Epalinges sera démoli ce lundi », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )

- Danièle Abadie, L'Œil de Simenon, Galerie nationale du Jeu de Paume, , p. 271.

- Michel Carly, Simenon, la vie d'abord, Éditions du CEFAL, , p. 91.

- Jean-Louis Dumortier, Georges Simenon, Éditions Labor, Bruxelles, 1990, page 79. (ISBN 2-8040-0579-8).

- Maurice Piron, Aspects et profils de la culture romane en Belgique, Liège, Mardaga, 1978.

- Maurice Piron, « Georges Simenon et son pays natal », dans La Wallonie, le Pays et les Hommes, tome 3, Bruxelles, 1975, p. 85-96, p. 90.

- Maurice Piron, op. cit., p. 92.

- Patrick Berthier, « Le Balzac de Simenon », L'Année balzacienne, vol. 1, no 16, , p. 251.

- « Michel Carly nous emmène sur les traces de Simenon, ce soir sur La Une », sur rtbf.be, .

- Michel Carly, Simenon, la vie d'abord, éditions du CEFAL, , p. 98.

- Voir sur omnibus.tm.fr et toutsimenon.com.

- (fr) « pseudonymes de Simenon », sur Source : BnF (consulté le ).

- « Le romancier », conférence en 1945 à l'Institut culturel de New-York in Le Roman de l'Homme, op. cit..

- Résultat de recherche, Simenon en numérique - Catalogue de livres numériques.

- Écrit à partir de Pedigree (rédigé de 1941 à 1943) en 1945, édité aux Presses de la Cité, en tirage de tête, puis en 1978.

- Bienvenue sur le site du commissaire Maigret !.

- « “Tout Simenon” à Liège. La littérature en trois dimensions », un article de Pierre Maury, le 13 mai 1993.

Voir aussi

Interview

- Simenon évoque longuement le processus de création littéraire et sa façon de considérer ses personnages dans Entretiens avec les médecins (1968), repris dans Portrait-souvenir de Balzac et autres textes sur la littérature, Christian Bourgois, 2010 (ISBN 978-2-267-02101-1)

Biographies

- Pierre Assouline, Simenon, Gallimard, collection Folio n° 2797, 1996 (ISBN 978-2-07-038879-0)

- Pierre Assouline, Autodictionnaire Simenon, éditions Omnibus, Paris, 2009 (ISBN 978-2-258-08009-6)

- Jean-Christophe Camus, Simenon avant Simenon. Les Années de journalisme (1919-1922), Bruxelles, Didier-Hatier, 1989 (ISBN 978-2-87088-668-7)

- Jean-Christophe Camus, Les Années parisiennes (1923-1931). Simenon avant Simenon, Bruxelles, Didier Hatier, 1990 (ISBN 978-2-87088-708-0)

- Michel Carly, Simenon, les années secrètes (Vendée 1940-1945), éd. d'Orbestier, 2005, 180 pages (ISBN 978-2-84238-083-0)

- Michel Carly, Simenon, le bonheur à La Rochelle, Omnibus, 2019 (ISBN 978-2-258-16179-5)

- Patrick Chastenet et Philippe Chastenet, Simenon, album de famille « Les années Tigy », éd. Presses de la Cité, Paris, 125 pages

- Stanley Eskin, Simenon, une biographie, Presses de la Cité, 1990 (ISBN 2-258-03175-3)

- Patrick Marnham, Simenon - L'Homme qui n'était pas Maigret éd. Presses de la Cité, Paris, 2003 (avec 2 livrets de photos) (ISBN 978-2-258-06233-7)

- Jacques Touchard, « Visite à Georges Simenon », Clartés, vol. première année, no 3, , p. 9 (lire en ligne, consulté le )

Bibliographies

- Michel Lemoine, Index des personnages de Georges Simenon, Éditions Labor, collection Archives du futur, 1985 (ISBN 978-2-8040-0119-3)

- Michel Lemoine, L’Autre Univers de Simenon, guide complet des romans populaires publiés sous pseudonymes, éd. CEFAL, Liège, 1991 (ISBN 978-2-87130-026-7)

- Claude Menguy, De Georges Sim à Simenon, bibliographie. Éditions originales, éditions illustrées, collections diverses, y compris les œuvres publiées sous pseudonymes, Omnibus, 2004 (ISBN 978-2-258-06426-3)

- Maurice Piron, Michel Lemoine, L'Univers de Simenon, guide des romans et nouvelles (1931-1972) de Georges Simenon, Presses de la Cité, 1983 (ISBN 978-2-258-01152-6)

- Michel Schepens, Bibliographie illustrée des écrits sur Georges Simenon publiés en langue française, Bruxelles, Les Amis de Georges Simenon, 2010

Études

- Centre d’études Georges Simenon, Simenon, l’homme, l’univers, la création éd. Complexe, Bruxelles, 2002 (ISBN 978-2-87027-946-5)

- Collectif, Georges Simenon, de la Vendée aux quatre coins du monde, Somogy éditions d'art, 2011, catalogue de l'exposition à l'Historial de la Vendée (ISBN 978-2-7572-0468-9)

- Collectif, L'œil de Simenon, Galerie nationale du Jeu de Paume/Omnibus, 2003, catalogue de l'exposition (ISBN 978-2-258-06462-1)

- Danielle Bajomée, Simenon, une légende du XXe siècle (catalogue de l'exposition 2003), Bruxelles, La Renaissance du livre, 2003 (ISBN 978-2-8046-0717-3)

- J.B. Baronian, Simenon conteur et nouvelliste, Traces n°1, Université de Liège, 1989 (ISBN 978-2-87562-182-5)

- Laurent Demoulin (dir.), Cahier de L'Herne Simenon, L'Herne, 2013 (ISBN 978-2-85197-171-5)

- Claude Gauteur, D'après Simenon. Simenon et le cinéma, Éditions Omnibus, Paris, 2001 (ISBN 978-2-258-05607-7)

- Claudine Gothot-Mersch, Lire Simenon : réalité, fiction, écriture, /Labor, Bruxelles, 1993 (ISBN 978-2-8040-0911-3)

- Pierre Hebey, Album SImenon, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2003 (ISBN 978-2-07-011727-7)

- Jean Jour : Simenon, coll. « Qui suis-je ? », Pardès, 2005 (ISBN 978-2-86714-367-0)

- Francis Lacassin, La Vraie naissance de Maigret, Éditions du Rocher, 1992 (ISBN 978-2-268-01377-0)

- Michel Lemoine, Paris chez Simenon, Les Belles Lettres, 2000 (ISBN 978-2-251-74106-2)

- [Lemoine et Boussart 2003] Michel Lemoine et Jean-Denys Boussart (d'après les textes de) (adapté au « Circuit Simenon » par Wendy Nève et Rudi Katusic), Dans les pas de Georges Simenon : de la place Saint-Lambert à Outremeuse, Liège, Céfal (ouvrage publié avec l'appui du comité organisateur de « Wallonie 2003, année Simenon au pays de Liège » et le soutien de l'échevinat de l'Environnement, du Tourisme et du Cadre de vie de la ville de Liège), , 1re éd., 1 vol., 36-[2], 23 cm (ISBN 2-87130-134-4 et 9782871301349, OCLC 837515444).

- Thomas Narcejac, Le cas Simenon, Le Castor Astral, 2000 (ISBN 978-2-85920-389-4)

- Anne Richter : Simenon sous le masque, préface d'Eric-Emmanuel Schmitt, éd. Racine, 2007 (ISBN 978-2-87386-499-6)

- Maurizio Testa : Maigret et l'affaire Simenon, éd. Via Valeriano, Marseille, 2000 (ISBN 978-2-908144-41-3)

- Denis Tillinac : Le Mystère Simenon, La Table Ronde, 2002 (ISBN 978-2-7103-2569-7)

- Serge Toubiana et Michel Schepens : Simenon au cinéma, Les éditions Textuel, 2002 (ISBN 978-2-84597-061-8)

Revues

- Collectif, Cahiers Simenon, 21 numéros, 1986-2017

- Collectif, Revue Traces, Centre d'études Georges Simenon, Université de Liège. Sommaires en ligne

Articles connexes

- Liste des œuvres de Georges Simenon

- Commissaire Maigret, monde imaginaire

- Bernhard Kahn, illustrateur de plusieurs couvertures originales des romans de Simenon publiés chez Fayard

- Centre d'études et fonds Georges-Simenon, détenu par l’université de Liège au château de Colonster à Liège

- Richter, Susanne (2003): Der Privatdetektiv Nestor Burma und der Kommissar Jules Maigret – ein Vergleich.

Liens externes

- [vidéo] Georges Simenon en vidéo sur ina.fr

- Jean-François Merle, Le Bal anthropométrique de Simenon, la naissance d'un phénomène d'édition, Le blog Gallica, , en ligne

- Tout Simenon : romans et nouvelles, adaptations au cinéma et à la télévision, actualités, témoignages…

Bases de données et notices

- « Georges Simenon », sur la base de données des personnalités vaudoises sur la plateforme « Patrinum » de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Delarge

- (nl + en) RKDartists

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la recherche :

- (en) Who Named It?

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Biographie nationale de Belgique

- Britannica

- Brockhaus

- Deutsche Biographie

- Dictionnaire des Wallons

- Dictionnaire historique de la Suisse

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Munzinger

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija