Art martial

Un art martial est un style ou une école dont l’enseignement porte principalement sur des techniques de combat, à mains nues ou avec arme. Historiquement, cet apprentissage intègre une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi (essentielle, tant pour renoncer au combat s'il est évitable, que pour y faire face dans le cas contraire), et s’enrichit de multiples connaissances (culturelles, philosophiques et médicales, notamment). Ainsi, les arts martiaux visent au développement global de l’individu : externe (force, souplesse), interne (énergie, santé), intellectuel et moral.

Du fait de son histoire, le terme « art martial » est le plus souvent, dans le langage courant, utilisé pour désigner une discipline de combat asiatique, et les arts martiaux les plus populaires en Europe et en Amérique. Ils incluent les arts martiaux japonais, chinois, vietnamiens ou coréens. Cependant, des écoles similaires d’« arts du combat » existent dans de nombreuses régions et cultures, et les arts martiaux, au sens large, englobent aujourd’hui une grande variété de disciplines.

L'histoire des arts martiaux remonte aux premiers âges de l'humanité et se caractérise par un système complexe de diffusion parmi les cultures et les régions du monde.

Présentation

« Concept » occidental

Les difficultés à cerner le cœur et les limites du concept d’« arts martiaux » sont une problématique essentiellement occidentale. En Asie, ces questions ne se posent pas, chaque pays, chaque langue ayant son propre terme pour désigner sa pratique, voire plusieurs si cela s’avère nécessaire. Par souci de clarté, les ouvrages spécialisés utilisent ainsi, le plus souvent, ces termes « d’origine », retranscrits : Wǔshù pour les arts martiaux chinois, Bujutsu ou Budō pour les arts martiaux japonais, Vo Thuat pour le Viêt Nam, Thaing en birman, etc.

Origine de la locution

La locution française « arts martiaux » est la traduction de l’anglais « martial arts », un néologisme créé vers 1933 pour désigner initialement les techniques de combat du Japon[1]. Toutefois, le terme désigne, à l'origine, le système de combat en Europe, vers 1550. Il est dérivé du latin et signifie arts de Mars, dieu romain de la guerre[2].

Présents en Asie depuis longtemps, les Occidentaux n’avaient cependant pas appréhendé la richesse des arts martiaux, dont l’enseignement leur restait interdit, caché, et qu’ils assimilaient à des variantes de leur « boxe ». Ainsi, les journalistes occidentaux relatant la célèbre révolte de 1900 en Chine, parlèrent simplement de « boxeurs », d’où le nom « Révolte des Boxers »[3].

Mais de leur côté, les Japonais, épris de modernité et voulant cadrer avec la tendance sportive de l’époque, commencèrent vers 1880 à créer les « Budō » actuels (Judo, Kendo, Karatedo, Aïkido…), versions épurées de leurs arts martiaux traditionnels (bu-jutsu ou bu-jitsu), expurgées de leurs techniques les plus dangereuses. En meilleurs termes avec les Occidentaux, désireux de les séduire et de rehausser l’image du Japon, ils leur présentèrent ces « Budō », ouvrant l’Occident à la connaissance des « arts martiaux », comme on commença alors à les nommer…[4]

Étymologie

Parce qu’elle est souvent mal, ou incomplètement comprise en Occident, la locution « art martial » donne souvent lieu à discussion, ou prête à critiques et laisse certains pratiquants insatisfaits. Un petit détour par l’étymologie s’impose donc.

Que ce soit en Chine, au Japon ou au Viêt Nam, par exemple, le sinogramme (pictogramme) qui sera ultérieurement traduit par « martial » est le même : « Wu », en chinois, « Bu » en japonais, « Vo » en vietnamien. Utilisé comme signifiant « guerre », « combat », il représente de façon stylisée un garde avec une lance, et peut se décomposer en deux caractères[5], « arrêter » la « lance », de sorte que son sens est plutôt « celui qui maintient la paix », étant bien entendu que celui qui veut assurer la paix doit être « capable de se battre pour que cette valeur survive »[6]. Il y a donc une double signification : arrêter la lance de l’adversaire, et arrêter sa propre lance[7]. Ainsi se trace un portrait du combattant plus proche de notre notion du « chevaleresque » (avec ce que cela implique de bravoure, d’aspiration à la justice et de rectitude morale) que de l’image du guerrier assoiffé de conflit. On est assez loin, on le voit, des connotations courantes du terme « martial » en français. Venu du latin « Martialis » (de Mars, dieu de la guerre chez les Romains), le terme « martial » est défini par « qui dénote une âme belliqueuse », et renvoie à une idée d’agressivité, de violence assumée, voire souhaitée, l’emploi de la force étant ici préconisé pour résoudre un désaccord.

De plus, il est utile de s’interroger sur le sens véritable avec lequel il faut entendre le mot « art ». En effet, il n’y a pas vraiment de connotation artistique ou esthétique dans les termes japonais ou chinois d’origine, en dehors des formes ou katas traditionnels qui sont effectivement artistiques. Certains considèrent le mot « art » en son sens premier : « ensemble de moyens, de procédés conscients par lesquels l’homme tend à une certaine fin, cherche à atteindre un certain résultat »[8], tel qu’il est venu du latin : « ars : habileté, métier, connaissance technique »[9], c’est-à-dire sans implication d’esthétisme. Il ne s’agit pas de nier le fait, évident, que de certaines pratiques martiales se dégage un réel plaisir esthétique. D'autres adoptent l'esprit oriental qui associe à leur pratique martiale une forme d'art comme enseigné en faculté des beaux-arts, à l'instar de la peinture ou la calligraphie. Leur art résulte alors de la recherche de la perfection, ainsi que de l’harmonie des mouvements devant combiner équilibre, précision, puissance et vitesse, pour un maximum d’efficacité[10]. La dimension physique, technique, du combat est une dimension de l’apprentissage, l’ensemble formant un tout dense et nécessaire.

L’adoption unanime d’« art martial » provient donc de la traduction occidentale des kanji japonais. Le mieux est d'en revenir aux langues (Vietnamien, Chinois, Japonais, etc.) et aux contextes d'origine (guerres civiles, lois interdisant le port d'armes, recrutement de jeunes soldats dans l'armée, etc.). Les arts martiaux contribuent donc à embellir la personnalité de leurs pratiquants, tout en renforçant leur équilibre, leur bravoure et leur morale vis-à-vis de la société actuelle.

Sens moderne

À l’origine, la locution « arts martiaux » ne s’appliquait qu’à des disciplines de combat d’origine japonaise, et c’est encore ainsi qu’on la trouve définie par certains[11] - [12]. Cependant, l’usage a fait s’ouvrir cette définition à toutes les disciplines d’origine asiatique, et c’est généralement cette acception que l’on retrouve dans les ouvrages généralistes actuels[13], et dans l’usage courant.

Au XXIe siècle, la tendance à l’extension du concept semble se poursuivre, celui-ci se retrouvant parfois associé à une large variété de disciplines de combat, sans plus mentionner de critère d’origine géographique. En effet, tous les peuples du monde ont, face aux dangers et aux guerres, développé leurs propres systèmes de combat, que la mondialisation ou les travaux d’historiens ont permis de découvrir et de pratiquer. On parle ainsi d’arts martiaux historiques européens, d’arts martiaux brésiliens, d’arts martiaux tunisiens, etc. Pour certains, cet usage est abusif. Bien que ne remettant pas en cause l’authenticité de ces « arts du combat », ils considèrent l’origine géographique et l’ancrage culturel comme essentiels ou soulignent le fait que la « simple » pratique d’une technique de combat, aussi efficace soit-elle, ne suffit pas à faire d’une discipline un « art martial »[14]. Pour d’autres, la langue est vivante et évolue en fonction de l’usage qu’on en fait. Le débat reste ouvert.

Histoire

L’histoire des arts martiaux remonte aux premiers âges de l’humanité, et se caractérise par un système de diffusion complexe ayant vu s’entremêler les cultures, voyager les techniques et s’échanger les connaissances.

Autodéfense

À l’origine était la nécessité pour l’Homme de se défendre, lui, ses proches et ses biens. Ainsi se développèrent les premières techniques de combats, différentes selon leurs lieux d’origine car adaptées aux circonstances : climat, environnement naturel, etc. En effet, on ne se bat pas de la même façon selon qu’il fait chaud (vêtements légers, possibilité de sauts et de frappes aériennes) ou froid (vêtements épais, préférence pour un système à base de lutte et de saisies), selon la nature du sol (rizière ou aridité, par exemple), ou le type de « paysage » (végétation, relief)[15].

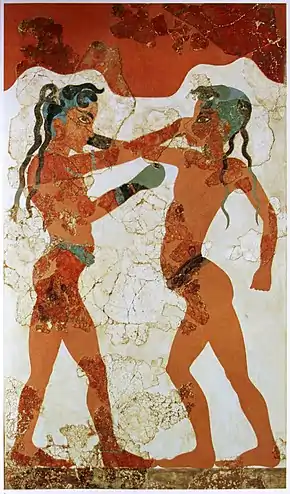

Les traces de ces pratiques sont rares. Les plus anciennes se trouvent en Inde, où les arts martiaux se développèrent précocement[16] : on en trouve mention dans le Rig-Véda, dont la composition remonterait entre 1500 et Et en Chine, par exemple, on a trouvé des poteries et des fresques datant de 1400 avant notre ère, représentant des techniques de combat utilisant poings et pieds[17].

Arts guerriers

Ensuite, les sociétés se structurant, vinrent les guerres. À la guerre, perdre, c’est mourir. En Asie, région du monde à l’origine de la plupart des arts martiaux, les guerres et conflits s’enchaînaient sans répit. Les techniques de combat primitives trouvèrent à se développer, se complexifier et se structurer, jusqu’à atteindre un très haut niveau de technicité. L’idée de stratégie militaire vit le jour. De nombreux récits et légendes relatent ainsi les exploits de grands souverains et guerriers, vainqueurs grâce à leur excellence et leur inventivité au niveau des techniques martiales.

Au VIe siècle avant l'ère actuelle, les théories exposées par Sun Tzu, (célèbre — mais peut-être légendaire — stratège) dans son « Art de la guerre » amorcent l’évolution des pratiques martiales vers les arts martiaux[18]. En effet, la Chine d'alors était constituée d’une multitude d’états en guerre quasi permanente. Ces batailles de grande ampleur étaient coûteuses en vies humaines, des paysans enrôlés, pour l’essentiel. Or, la prospérité de chaque pays reposait sur la production agricole par ces mêmes masses paysannes. Toute opération militaire impliquait donc une saignée durable dans la population et les revenus du pays. Pour Sun Tzu, l’important devient donc de limiter au maximum les pertes humaines, l’idéal étant d’amener l’adversaire à concéder sa défaite sans avoir à livrer combat, en prenant avant même l’affrontement un avantage stratégique insurmontable. Au-delà de cet aspect assez « pragmatique », les théories de Sun Tzu intègrent aussi l’influence du Taoïsme et du Yi Jing, important dans le domaine guerrier les notions de vertu et de moralité. Ainsi, alors qu’auparavant maîtriser sans tuer était prendre un risque inutile, le but est maintenant devenu de maîtriser, sans tuer ni se faire tuer, et de le faire avec noblesse[19]…

Voie pour l’accomplissement spirituel

Mais le véritable tournant vers les arts martiaux en tant que tels intervient environ un siècle plus tard, avec la fusion entre pratique martiale et pratique spirituelle, sous l’influence du bouddhisme, venu d’Inde. Selon la légende, Bodhidharma, un moine indien né à Kanchipuram dans le sud de l'Inde, aurait fondé près de Kottayam, au Kerala, la première école de kalarippayatt, puis serait parti pour la Chine au début du VIe siècle pour y rénover le Bouddhisme en pleine décadence. Le courant réformateur qu’il initia prit le nom de Chan en Chine, et donna naissance au bouddhisme Zen au Japon. À la fin de sa vie, après avoir beaucoup voyagé, il se fixa au monastère de Shaolin. Y constatant que les moines (passant leur temps à recopier des sûtras, pratiquant l’ascèse, etc.) étaient affaiblis, il leur aurait imposé une discipline physique leur permettant de renforcer leur santé et de rétablir une union harmonieuse entre le corps et l’esprit, afin de supporter les longues heures de méditation assise. En guise d’exercice, il leur enseigna des mouvements issus des arts martiaux indiens et chinois, qu’il avait lui-même perfectionnés au cours de ses périlleux voyages[20].

Si la légende n’est pas historiquement avérée, il n’en reste pas moins que c’est effectivement dans un lent phénomène d’osmose entre connaissances monastiques, pratiques prophylactiques et techniques guerrières que naissent les arts martiaux. À partir du VIe siècle, en Chine, des membres de la caste guerrière, séduits par la nouvelle sagesse du Taoïsme, font retraite dans les monastères et voient tout l’intérêt qu’ils peuvent tirer des techniques de concentration des moines, ainsi que de leurs connaissances spirituelles et médicinales. De leur côté, les moines intègrent certaines pratiques de combat à leur quotidien, tant pour leurs aspects énergétiques qu’afin de pouvoir se défendre contre les pillards. Les deux sphères de préoccupations (combat ou spiritualité) apparemment si différentes vont donc très lentement s’influencer l’une l’autre, jusqu’au plein épanouissement des arts martiaux sous l’influence du Bouddhisme et des techniques venues d’Inde dans son sillage[21].

Diffusion et évolution en Asie

Ainsi se créa un système complet, constitué à la fois d’une spiritualité, d’une pratique de combat, de techniques prophylactiques et de connaissances diverses. Cet enseignement se répandit dans toute l’Asie et se popularisa, suivant les trajets des moines itinérants utilisant leurs techniques de combat pour se défendre des aléas de la route qu’ils prenaient pour diffuser leur discours et leurs savoirs. Les guerres, encore elles, contribuèrent aussi à cette diffusion, au gré des affrontements de « styles », des occupations et des mouvements de populations.

.jpg.webp)

Les arts martiaux, en tant que systèmes complexes de connaissances, gagnèrent ainsi au cours des siècles suivants toutes les régions de Chine, le Tibet, puis le Sud-est asiatique : Birmanie dès le VIe siècle (Thaing ou Bando, Banshay, Lethwei, Naban), Thaïlande (Krabi krabong, Muay thaï), Laos, puis un peu plus tard la Corée, le Vietnam et le Japon. Se confrontant et s’assimilant aux pratiques locales, ils les firent évoluer et/ou s’y intégrèrent, de sorte qu’on se trouve face à des pratiques de combat en apparence très diversifiées. Ce qui les réunit, c’est, sous l’influence du Bouddhisme, du Taoïsme et du Confucianisme, l’apparition du terme « tao »/« do »/« dao ». Ici se trace la frontière entre arts de la guerre et arts martiaux : la pratique martiale est maintenant considérée comme une « Voie » pour l’accomplissement spirituel de l’individu[22]. Avec cette évolution, certains arts martiaux se détachent insensiblement du combat réel. Alors qu’elles n’étaient auparavant enseignées qu’aux militaires, les techniques de combats se popularisent mais « secret militaire » oblige, les mystifications sont nombreuses, les techniques réellement efficaces restant cachées, accessibles seulement au cercle restreint des élèves les plus assidus et les plus méritants. En outre, l’« entraînement » avec des pairs implique de limiter le risque de blesser l’adversaire, et l’affrontement se ritualise donc, des conventions se mettant en place. L’enseignement se sophistique, et y perd souvent de son applicabilité en situation réelle de combat de survie, s’enjolivant par exemple de techniques impressionnantes, sophistiquées ou esthétiques, mais n’ayant pas de sens, ou l’ayant égaré[23].

Technique de défense ancestrale des moines birmans – forme de type « tigre » (thaing).

Technique de défense ancestrale des moines birmans – forme de type « tigre » (thaing). Technique de défense de type aigle (thaing).

Technique de défense de type aigle (thaing). Technique de défense ancestrale des moines birmans (pongyi-thaing).

Technique de défense ancestrale des moines birmans (pongyi-thaing).

Enfin, vers le milieu du XXe siècle, certains arts martiaux ont évolué vers la pratique « sportive » : dans le but de pouvoir organiser des compétitions, on en élimina les techniques les plus dangereuses, on édicta des règles strictes pour l’affrontement, on établit des catégories de poids ou d’âge, etc. L’orientation récréative et éducative prend ici le pas sur les aspects d’autodéfense et d’accomplissement personnel.

Reste du monde

Face aux dangers et aux guerres, tous les peuples du monde ont développé leurs propres arts de combat, que la mondialisation et/ou les travaux d’historiens ont permis de (re)découvrir et, parfois, de pratiquer.

L'histoire des arts martiaux européens est extrêmement riche et diverse, remontant à l'antiquité avec le pancrace et le pugilat, mais elle a, plus qu'en Asie, subi la pression de l'évolution des armes à feu. Beaucoup de ces disciplines ont soit disparu, ou ont évolué en sports, telle que l'escrime sportive, la canne, la savate, la boxe. Néanmoins, les formes de lutte ou d'escrime ancienne sont réétudiées aujourd’hui au sein du mouvement des arts martiaux historiques européens. Le combattant médiéval était polyvalent et maîtrisait aussi bien la lutte que le combat à la dague, à l'épée, à l'arme d'hast en armure ou non, en mélangeant des techniques provenant des diverses sous-disciplines. Passé la Renaissance, la lutte est passée de mode dans les hautes classes de la société, qui n'a gardé que l'escrime comme forme de combat valorisée ; cependant elle est restée vivace dans les couches populaires. Ainsi des formes traditionnelles de lutte telle que le gouren breton, la glima scandinave ou la lutte suisse subsistent toujours aujourd’hui. Des systèmes à visée purement militaire telles que le close combat, le systema, le samoz sont nés en Europe et en Russie, et elles font également partie de l'histoire très récente des arts martiaux d'origine européenne.

Ailleurs dans le monde, on peut encore mentionner, par exemple, le lua, très ancien art du combat des îles d'Hawaï ; la capoeira, d’origine africaine mais s’étant développée essentiellement au Brésil, le moringue né à Madagascar, toutes les autres luttes traditionnelles africaines, etc.

Spécificités traditionnelles

Au sens restreint, le terme « arts martiaux » reste généralement, de par son histoire, appliqué aux arts du combat d’origine asiatique. Il découle de cet ancrage dans une culture et une spiritualité particulière certaines spécificités qui, bien que n’étant pas systématiquement partagées par tous les styles et écoles, méritent néanmoins d’être mentionnées.

Dimension spirituelle et code moral

Pour un combattant, la survie se joue en une fraction de seconde : pas question donc que la peur ou l’hésitation ne fasse trembler sa main… Au-delà du travail physique, l’entraînement au combat nécessite donc aussi un travail mental : le guerrier doit pouvoir regarder la mort en face, en accepter sereinement l’éventualité, faute de quoi, au moment décisif, l’affolement risque d'aveugler ses facultés. Il doit donc atteindre une disposition d’esprit lucide et sereine, permettant concentration et stratégie dans le combat… et discernement quant aux combats à mener. Ce travail sur soi, sur la maîtrise de soi, sur le sens et la valeur de la vie et de la mort, relève de la sphère de la spiritualité et doit être, on le voit, partie intégrante de la formation du combattant accompli.

Chaque art martial possède des valeurs spirituelles et philosophiques qui lui sont propres ; ces valeurs peuvent différer en fonction des styles et des écoles[24], mais, en Asie, on y retrouvera toujours l’influence des courants spirituels dominants : bouddhisme, taoïsme et confucianisme. Dans cet esprit, l’essentiel pour tout être humain est d’atteindre à son accomplissement ou, en d’autres termes, à la « sagesse ». Y arriver nécessite un travail long et difficile, où s’approfondit l’expérience de la réalité et de la présence à soi-même[25]. Ainsi, la pratique martiale est considérée comme une Voie (« tao » en chinois, « dao » en vietnamien[22], « dô » en japonais) pour l’accomplissement de l’individu, le travail extérieur devenant le support d’une métamorphose intérieure[26]. L’effort persévérant, permettant d’atteindre l’excellence (sens premier de « Kung-Fu ») en passant par la maîtrise de soi, ne vise pas tant, dans les arts martiaux, à devenir techniquement supérieur qu’à devenir un homme meilleur (même si les deux sont souvent liés).

À cette quête spirituelle est liée un code d’honneur qui, bien au-delà du « fair-play » occidental, lie le pratiquant en art martial pour l’ensemble de ses actes et décisions, tant dans le combat que dans sa vie quotidienne. Il est exigé de lui rectitude et vertu morale dans tous les aspects de son existence. Un célèbre exemple formalisé de ce code d’honneur est le Bushido, au Japon.

Composantes culturelles et éducatives

Si la pratique martiale est une Voie, elle n’est pas la seule, et l’éducation d’un pratiquant en arts martiaux incluait, traditionnellement, d’autres apprentissages nécessaires, de près ou de loin, pour devenir un homme meilleur, et un meilleur combattant : calligraphie, jeu d’échecs, philosophie, littérature, notions poussées de médecine traditionnelle, méditation, etc. Au pur niveau de la pratique martiale, les apports de ces apprentissages sont variés : maîtrise de soi, du geste et de la respiration, stratégie et psychologie du combat, santé par le renforcement du « Qi », connaissance des points vitaux (tant pour mettre l’adversaire hors d’état que pour se soigner), etc. Il reste généralement peu de traces de cette « éducation totale » dans la pratique occidentale des arts martiaux.

Par ailleurs, les arts martiaux les plus traditionnels véhiculent encore, pour certains, un riche héritage culturel, témoin de leurs origines respectives via des rites (cérémonial, salutations rituelles, etc.), des traditions (fêtes religieuses ou populaires…) ou des poèmes. Concernant ces derniers, rappelons que l’analphabétisme était largement répandu jusqu’il y a peu, et que la transmission orale était donc la règle. Elle se faisait sous forme de poèmes ou de chants (pour des raisons mnémotechniques) accompagnant l’exécution des enchaînements (« kata », « tao » ou « thao »). De par la volonté de chaque école de garder ses techniques secrètes, ces poèmes travestissaient les instructions techniques, les « enrobaient » dans des récits imagés et légendaires, typiques de leur culture et région d’origine, porteurs de sens et dépositaires de l’« âme » de l’école[27].

Lieu réservé aux arts martiaux

Contrairement au sport occidental, qui se pratique dans des salles d’entraînement polyvalentes, des gymnases sans âme, la plupart des écoles d’arts martiaux traditionnels disposent d’un lieu consacré à l’enseignement, spécifique et privé, généralement connu en Occident sous son nom japonais : le Dojo (Guan ou Kuan en Chine, Do-jang en coréen, Vo-duong en vietnamien). Il est évident que, selon la forme de pratique ou d’enseignement, ces lieux peuvent être très différents : véritable « institut » pour les écoles ayant pignon sur rue, temple, demeure privée en cas d’enseignement familial, mais aussi simple pièce au décorum restreint ou cour intérieure pour les écoles modestes, voir place publique ou clairière pour les maîtres itinérants… L’important est que ce lieu devienne, du fait de quelques symboles et rituels (orientation géographique, autel, objets symboliques, calligraphie, portrait du maître fondateur, salut, etc.), le « lieu de la Voie », c’est-à-dire, un lieu quasi sacré, de travail et de recueillement, et non un espace de loisir[28] - [29].

À l’heure actuelle, en Occident mais aussi en Asie, bien des écoles pratiquent, évidemment, dans des « salles de sport » qu’elles partagent avec d’autres disciplines. Mais beaucoup d’entre elles tentent de recréer cet esprit au moyen d’un « décorum » minimal, et en veillant aux aspects comportementaux des élèves (discrétion, courtoisie, politesse, ponctualité…).

Transmission par des « formes »

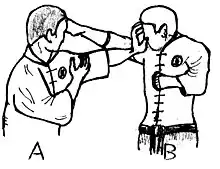

Beaucoup d’arts martiaux (mais pas tous) utilisent dans leur enseignement des enchaînements de mouvements prédéterminés, à mains nues ou avec arme(s), que l’on nomme « formes » en français, kata dans les arts martiaux japonais, poomsae dans les arts martiaux coréens, « akas » dans les arts martiaux birmans, taolu ou thao dans les arts martiaux chinois, « jurus » dans les arts martiaux indonésiens, thao quyên ou thao binh khi dans les arts martiaux vietnamiens.

La pratique d’un art martial ne peut se limiter à l’étude de ces enchaînements, mais ils sont un important pôle de transmission, car ils constituent une véritable bibliothèque de gestes d’attaque et de défense, liés avec finesse. Permettant d’assimiler et de travailler de techniques et des tactiques en simulant des situations de combat (y compris les plus dangereuses telles que l’affrontement à mains nues contre une arme), ils sont un excellent entraînement ayant des implications directes dans le combat libre. Ils sont aussi bénéfiques pour la concentration, pour la coordination physique et respiratoire et, dans le cas des arts martiaux dits « internes », renforceraient la santé en dynamisant la circulation du Qi. Enfin, chaque école ayant ses propres formes, parfois d’origine très ancienne, ces enchaînements sont souvent imprégnés de culture et de symbolisme, et ils servent ainsi littéralement de mémoire ou de testament, porteurs d’un message, codé sur plusieurs niveaux (tant au niveau de la gestuelle que du « poème » qui souvent les accompagne), inaccessible au débutant.

Armes et mains nues

Certains arts martiaux se pratiquent uniquement à mains nues (le Karaté, par exemple, dont le nom signifie, justement, « art de la main vide »), d’autres concentrent leur pratique sur l’apprentissage d’une seule et unique arme (le Kendo, par exemple), et d’autres écoles, enfin, combinent pratique à mains nues et pratiques des armes (l’Aïkido, pour rester dans les exemples japonais…). Les armes peuvent être extrêmement variées, et la liste serait trop longue à faire ici ; mentionnons, à titre d’exemple, les quatre armes de base en art martial chinois : épée, lance, bâton et sabre.

Système de grades

Popularisé en Occident par la glorieuse « ceinture noire », le système des ceintures n’est cependant pas unanimement partagé par les arts martiaux asiatiques, loin de là. En fait, ce qui est plus caractéristique des arts martiaux asiatiques, traditionnellement étrangers à l’idée de compétition, c’est l’évaluation du niveau des pratiquants par un système de rangs (élève/enseignant/maître) ou de grades : kyu et dan au Japon, duan en Chine, etc. Ce système marque l’évolution de la maîtrise du pratiquant via des « certificats » attribué par le maître ou à la suite de la présentation d’un examen devant un collège d’« experts » pour les niveaux plus avancés. Si certains arts martiaux refusent de marquer le grade par un signe extérieur (l’aïkido, par exemple), beaucoup d’autres ont adopté au XXe siècle le système hérité du Judo, où la ceinture, par sa couleur, symbolise le niveau. Les couleurs, et l’ordre de celles-ci peuvent cependant varier d’une discipline à l’autre[30].

Les arts martiaux comme phénomène social

Du point de vue de la sociologie, les représentations sociales des pratiquants d’arts martiaux permettent de comprendre ce dans quoi ceux-ci s’inscrivent actuellement : les loisirs sportifs et plus globalement les valeurs admises au sein de la société dans laquelle vivent les pratiquants. À partir de ce que pensent les pratiquants avancés des arts martiaux, il est possible de comprendre la notion de maître, établir le profil de l’attitude et du comportement de l’étudiant parfait, prôner des vertus qui font des pratiquants un citoyen idéal, ou se prononcer sur la valeur des grades, on voit se dessiner des variations et des différences qui vont au-delà de la critique intergénérationnelle. Ces critiques que l’on associe souvent à un fossé entre les générations sont plutôt un moyen détourné pour parler des changements survenus dans l’univers des arts martiaux. Les représentations sociales des pratiquants d’aujourd’hui sont des indices de la démocratisation des disciplines martiales correspondant aux aspects fonctionnalistes du loisir sportif contemporain[31].

Ce partage des valeurs communes entre les pratiquants peut se nommer le sport commun. Il peut se comprendre comme des expériences communes vécues à côté des institutions sportives comme un phénomène de masse. C’est exactement ce que sont les arts martiaux : des écoles, des clubs aux finalités et aux objectifs divers, qui peuvent prendre des formes allant de la pratique sportive au divertissement ludique de loisir. Toutefois, il importe de ne pas oublier que cette réalité n’a rien de dichotomique et ne se découpe pas uniquement entre les activités de sport et de loisirs, mais se présente plutôt sous la forme de centaines de clubs ou d’écoles, qui se situent à des degrés divers sur une échelle entre deux pôles. Et, à cet égard, la compétition sportive institutionnalisée n’est pas la seule différence. Certes, la forme compétitive est la plus visible et la plus connue, mais il s’agit plutôt de voir la configuration des modes de pratique que permet la démocratisation en récupérant et en institutionnalisant les nouvelles manières de pratiquer des arts martiaux, et, cela, sans nécessairement en faire un sport de compétition. Ne pensons qu’aux divers types de spectacles qui mettent en vedette des performances martiales : par exemple, le Cirque du Soleil a récemment recruté de jeunes québécois spécialistes de kata acrobatique dans sa troupe et continue de chercher d’autres personnes possédant ce genre de talent[31].

Prises dans leur ensemble, les disciplines martiales peuvent prendre des configurations et proposer des objectifs qui varient énormément les uns par rapport aux autres. Les notes d’observations, les entrevues semi-dirigées et les multiples observations participantes (Bernard, 2014) portant sur les clubs et les écoles d’arts martiaux sont les sources d’informations privilégiées qui permettent le classement des dits clubs et écoles sur l’échelle des modes de pratiques. Leur situation sur l’échelle ne signifie en rien que toutes les disciplines portant le même nom se classent au même endroit. Leur position confirme seulement l’existence d’un état de fait montrant que les arts martiaux oscillent entre les pôles que sont le sport et le loisir, ou encore les sports de combat et les loisirs d’inspiration martiale, voire à connotation martiale imaginaire. Il s’agit d’une réalité qui les tiraille, car ces disciplines doivent se soustraire aux attentes des gens qui voudraient les pratiquer et aux modes d’aujourd’hui pour continuer à être actives dans la société. Sans participer à la logique économique et d’offre de services propre à notre société, les arts martiaux pourraient alors demeurer des disciplines plus marginales[31].

Or, on remarque facilement que ces disciplines ne sont pas marginalisées, car, outre les écoles et les clubs d’arts martiaux qui s’affichent dans les villes et villages, on les rencontre à une multitude d’endroits : les sports olympiques, les spectacles de danse, au cinéma, dans les publicités, les émissions pour enfants, les dessins animés, dans les foyers pour personnes âgées en tant que technique de physiothérapie, dans les milieux défavorisés en tant que moyen d’intervention auprès des jeunes en difficulté, dans les programmes de sport-étude pour les élèves des écoles primaires et secondaires, dans les romans, les manga, les bandes dessinées, les vidéoclips, sans oublier les publications et les recherches universitaires qui s’y intéressent, etc.[31].

On peut comprendre la réalité des clubs et des écoles d’arts martiaux comme un grand espace dynamique : un univers du loisir sportif qui tente de satisfaire les multiples exigences d’une clientèle tout aussi variée. Cet espace est également compris comme une échelle graduée, où chacun des échelons se définit comme un point spécifique représentant un mode de pratique. Chaque mode de pratique se compose de caractéristiques qui le situent entre le pôle des activités sportives et celui des activités de loisirs. C’est pourquoi la plupart des écoles possèdent des caractéristiques propres à ces deux sphères sociales. Plus on est dans les extrémités de l’échelle, plus l’activité se définit simplement. Les ambiguïtés s’accumulent du moment où les disciplines offrent un produit diversifié dans le but de satisfaire le plus grand nombre d’attentes possibles. Pour en parler, il devient nécessaire d'utiliser le terme de sport dans ses deux acceptions, stricto sensu (institutions, règlements, compétition) et lato sensu (activités et produits dérivés du sport). Conséquemment, les orientations économiques, politiques et d’enseignements des écoles et des clubs tentent de trouver le juste milieu entre les diverses facettes qui composent la réalité sociale de notre époque[31].

Les différentes disciplines martiales se classent donc sur l’échelle des modes de pratique à l’intérieur de l’univers social des loisirs sportifs à partir de la répartition ou du « dosage » des différentes dimensions qui les composent et les caractérisent. Cette oscillation entre deux pôles se caractérise par les intérêts et les orientations des écoles et des clubs d’arts martiaux, en grande partie assujettis aux attentes et aux désirs des diverses générations de pratiquants qui les fréquentent. Si l’on veut donner une portée plus générale à ces propos, on peut dire que les diverses formes de combats codifiés se positionnent entre les divers pôles que sont :

- la performance sportive et la transmission de valeurs ;

- l’accessibilité à tous et les besoins spécifiques des gens de la région ;

- l’efficacité technique et l’esthétique des mouvements ;

- le désir de rayonner internationalement et le besoin de demeurer une communauté chaleureuse[31].

Sujets connexes

Comme souligné à de multiples reprises, les frontières du concept d’« art martial » sont floues, et il n’existe pas de stricts critères permettant de déterminer quelle pratique en relève. Au sein même des arts martiaux asiatiques, les différents styles et écoles proposent des pratiques extrêmement dissemblables, et le terme générique d’« arts martiaux » recouvre une grande complexité d’approches : vocation pratique de self-défense, approche spiritualiste, activité de type sportif, méthode axée sur l’interne… À titre d’exemple, la nomenclature mise en place par le gouvernement japonais distingue trois types d’arts martiaux : les « Bujutsu » (techniques guerrières à vocation pratique), les « Budō » (leur évolution fin XIXe siècle, non létal), et les « sports martiaux » (héritiers sportifs nés dans les années 1970)[32].

À partir du moment où l’on ouvre l’acceptation du concept « art martial » aux disciplines de combat d’origine non-asiatique, l’hétérogénéité des pratiques augmente encore. Ainsi, la capoeira, à mi-chemin entre danse et art martial, est un bon exemple de la variété de disciplines qu’englobent les arts martiaux.

En outre, un même « bagage » technique peut être pratiqué dans différentes optiques, en fonction de la manière dont le maître l’enseigne et des intentions de l’apprenant : application en combat réel, approche sportive de compétition, entretien de la forme physique et hygiène de vie, travail spirituel, etc. Ainsi, parce que le domaine est complexe et que le terme « art martial » peut servir d’étiquette commune à une large gamme de pratiques, il est intéressant d’étudier de plus près les liens particuliers que les arts martiaux entretiennent avec les systèmes de combat réel, avec le sport, et avec les arts énergétiques.

Arts internes

Il y a des millénaires, en même temps que l’homme développait des techniques de combat lui permettant de se défendre des agresseurs, il chercha à mieux comprendre le fonctionnement de son propre corps dans la santé et la maladie, et développa des remèdes et techniques afin de guérir, de vivre mieux, et plus longtemps. Ainsi, pour ce qui concerne les arts martiaux, furent mis au point, en Inde et en Chine, diverses pratiques corporelles et gymniques à visées thérapeutiques : massage, enchaînements de mouvements, travail de respiration… Ces pratiques de santé furent en bonne partie élaborées, à l’origine, par les femmes, pour préparer et récupérer de leurs grossesses, puis furent aussi adoptées par les vieillards ou les personnes affaiblies afin d’améliorer ou de conserver leur santé. Intégrées dans le cadre spirituel du Taoïsme sous le terme général de « Qi gong », ces gymnastiques thérapeutiques visent, par une parfaite coordination de la respiration avec des mouvements corporels entraînant un massage interne des organes et une activation de points d’énergie, à favoriser la bonne circulation de l’énergie interne et à la renforcer[33]. En termes de médecine chinoise, il s’agit d’équilibrer les forces yin et yang, et de renforcer le Qi. Ce « Qi gong » intéressa bien vite les combattants et pratiquants en arts martiaux, tant pour récupérer après l’effort que pour apprendre à mieux gérer leur énergie pendant le combat, augmentant ainsi leur efficacité. Ainsi, au Ve siècle av. J.-C., Bodhidharma l’intégra au kung-fu qu’il enseigna aux moines du monastère Shaolin.

À cette pratique de techniques gymniques thérapeutiques se mêle intimement un autre savoir de la médecine chinoise, essentiel lui-aussi pour le combattant : la connaissance précises des points vitaux du corps humain permettant, lorsqu’ils sont touchés, massés ou frappés de manière adéquate, de mettre l’adversaire hors d’état de nuire en interrompant l’écoulement du Qi (ou au contraire de réanimer en le rétablissant, les « katsu » japonais, par exemple)[34]. Certains arts martiaux s’élaborèrent ainsi en basant l’essentiel de leur pratique sur cette connaissance de la circulation du Qi et des moyens de l’interrompre[35].

On peut donc, très schématiquement, distinguer :

- les arts internes, ou énergétiques (ki cong, yoga, par exemple) à visées hygiénistes et prophylactiques, et/ou spirituelles, et sans nulle implication de combat ;

- les arts martiaux dits externes (« wai-jia » en Chine), traditionnellement associés à Shaolin (parenté bouddhiste) : la force prime, et l’efficacité est recherchée par une certaine puissance à l’impact visant à faire perdre connaissance ou à mettre hors d’état de nuire par réaction au cervelet (KO), fracture osseuse, etc.[35] La préférence ira au poing fermé, aux mouvements linéaires et discontinus, aux parades en blocage ; les énergies s’opposent et se contrecarrent. Le travail énergétique, lorsqu’il est pris en compte, vise essentiellement à améliorer les capacités du pratiquant ;

- les arts martiaux dits « internes » (« nei-jia » en Chine), traditionnellement associés au Mont Wudang (parenté taoïste) : il ne s’agit plus de frapper fort, mais vite et avec beaucoup de précision pour toucher des « points » très précis, ce qui nécessite dans un premier temps un lent travail d’apprentissage afin de développer exactitude, souplesse et fluidité[36]. La préférence va à la « main souple », aux mouvements circulaires et continus, aux parades par enroulements et aux esquives de manière à détourner ou absorber l’énergie de l’adversaire, voire à la retourner contre lui. Le travail énergétique est fondamental, tant dans la pratique que dans la stratégie de combat.

On entend souvent dire qu’aucun art martial n’est purement interne ou externe, et qu’il s’agit plutôt de deux approches entre lesquelles chacun se situe. Certes, la plupart des styles externes ont intégré un travail énergétique dans leur pratique afin d’améliorer souffle, énergie, coordination, concentration, etc., et des éléments techniques ont été échangés, partagés, intégrés, de part et d’autre. Reste que, bien qu’en partie compatibles et complémentaires, ces approches sont fondamentalement différentes au niveau de la finalité, et donc de la stratégie : les styles externes font confiance dans la force, dans une puissance « explosive », les styles internes cherchent la clef de la science des énergies et parient sur fluidité et extrême précision du mouvement. Des nuances peuvent être apportées en parlant plutôt de styles « durs », « doux », etc.[35]

Cette mise au point quant aux styles internes et externes permet de mieux comprendre le cas un peu particulier du Tai-chi-chuan, « souvent considéré comme une simple gymnastique thérapeutique qui n’aurait d’intérêt que pour les femmes et les vieillards ! »[37] ou « une danse-exercice destinée aux vieilles dames perturbées[35] »… Il est, en effet, essentiellement pratiqué en Occident comme art énergétique à finalité de santé et bien-être et a, dans ce cadre, très généralement perdu de vue son origine et sa finalité martiale. L’immense succès de ce Tai-chi « partiel », « inaccompli » pourrait-on dire, a créé dans les esprits occidentaux une incompréhension et une ambiguïté autour de ce que sont réellement les arts martiaux dits internes, dans leur ensemble.

Disciplines de combat réel

Les arts martiaux ont pour vocation première d’apprendre des techniques permettant d’immobiliser, de blesser et/ou de tuer l’adversaire, et son enseignement laisse donc une grande place à la recherche de l’efficacité martiale (placement vis-à-vis de l’adversaire, évaluation de la distance, précision et puissance des coups, économie des forces…), héritée d’un savoir-faire traditionnel longuement accumulé et enrichi. Cependant, du fait de l’histoire même des arts martiaux, les techniques véritablement efficaces en combat réel sont parfois perdues, soit qu’elles aient été oubliées ou mystifiées, soit qu’on ait préféré les laisser de côté pour des raisons de sécurité de l’entraînement, ou pour mettre l’accent sur d’autres aspects de l’apprentissage. En outre, sous l’influence spirituelle du bouddhisme et du taoïsme, les arts martiaux ont intégré une dimension morale qui peut s’avérer contradictoire avec les conditions réelles de combat de survie (un contre un, pas d’attaque par surprise ou par derrière, pas de coup sous la ceinture, etc.). Ainsi, ce que proposent aujourd’hui beaucoup d’écoles d’arts martiaux, c’est une approche essentiellement ritualisée du combat[38], avec ce risque que le pratiquant soit dans une certaine illusion quant à sa capacité à réagir en situation réelle.

À l'époque moderne, l’éventualité d’avoir à se battre à mains nues ou à l’arme blanche est improbable, et l’utilisation de ces techniques ne peut survenir qu’en des occasions rares et extrêmes, essentiellement dans les grandes villes où la criminalité urbaine expose à toutes sortes de dangers, ou en cas de guerre. Les principaux lieux où sont encore enseignées de telles techniques de combat « de survie » sont donc bien sûr la police et l’armée. En Asie, les arts martiaux y sont enseignés dans leur version la plus « dure », c’est-à-dire avec comme seul et unique critère une efficacité immédiate (ce qui donna, pour la version occidentale, le « close combat »). Ailleurs dans le monde aussi, certaines techniques forment des systèmes complets et organisés, tels par exemple le Krav-maga israélien ou le Sambo et le Systema russes[39].

Ces techniques, mises au point dans des contextes militaires, ont évolué vers une pratique plus sportive, et sont aujourd’hui disponibles sur le « marché » des arts martiaux. Ce qui les distingue principalement des arts martiaux asiatiques traditionnels, c’est l’absence des composantes spirituelles, morales et culturelles : l’apprentissage se centre uniquement sur des aspects pragmatiques (renforcement physique, assimilation de techniques, stratégie…), et ne vise pas au développement « global » de l’individu.

Sports de combat

Dans son acception moderne, le terme sport apparaît au XIXe siècle pour désigner une activité physique de loisir, régie par des règles, et le plus souvent orientée vers la compétition. Le nouveau mode de vie (et la richesse) induit par la révolution industrielle fait en effet émerger, en Occident, la notion de « loisir » (occupation du temps libre, visée ludique) et la nécessité d’instituer de nouvelles modalités d’exercices en plein air (visée hygiéniste). Cette pratique du « sport » voit le jour dans l’élite sociale européenne, puis gagne la bourgeoisie, et enfin les classes populaires. Les anciennes activités de combat ou de chasse (escrime, lutte, tir à l’arc, équitation…), ayant perdu l’essentiel de leurs raisons d’être, rejoignent d’anciens jeux et activités de « détente » (canotage, vélo, tennis, jeux de ballons…), les deux domaines formant une nouvelle catégorie d’activités de loisirs, développées sur le mode neuf de la « compétition ». Gymnastique et athlétisme sont en vogue. Ce qui caractérise toutes ces nouvelles pratiques, ce qui établit l’existence de ces nouveaux « sports », c’est la codification et la réglementation (règles du jeu, comptage des points, durées, distances, catégories d’âge ou de poids, etc.), puis très vite la naissance de fédérations et l’organisation de compétitions nationales et internationales. Amusement, victoires et exploits sont les nouveaux maîtres-mots[40].

C’est à cette époque, et sous l’influence de cette « mode », que le Japon, désireux de cadrer avec la tendance sportive internationale, transforma ses « bujutsu », arts martiaux japonais traditionnels, en « Budo », pratiques expurgées de tout ce qui était réellement dangereux : judo en 1882, kendo en 1903, kyudo en 1905, karatedo en 1935, aïkibudo en 1930 puis enfin aïkido en 1942[4]. C’est ainsi que les Occidentaux découvrirent les arts martiaux, et que certains arts martiaux (judo, karaté…), développant au XXe siècle une expression de compétition qui leur était originellement étrangère, entrèrent dans la sphère du sport, et plus précisément des « sports de combat », aux côtés de la boxe, de la lutte, de l’escrime, etc. On vit aussi apparaître les « Mixed Martial Arts », dits MMA (littéralement « arts martiaux mixtes »), terme anglophone pour désigner des rencontres interdisciplinaires qui ne sont possibles qu’en combat libre : à l’origine caractérisé par une presque totale absence de règles, le MMA est ensuite devenu un sport à part entière, très encadré et réglementé.

Ce qui distingue, essentiellement, les sports de combat des arts martiaux traditionnels, c’est la finalité : amusement et compétition pour les premiers, développement personnel et « survie » pour les seconds. Il ne s’agit plus de devenir un homme meilleur, mais de prendre part à un « jeu », dont le but est d’être le meilleur dans un système codifié[39]. Ce basculement en entraîne d’autres : l’orientation récréative implique la limitation de la prise de risque, et donc l’élimination des techniques dangereuses, et l’établissement de règles strictes ; la composante culturelle se trouve réduite à sa portion congrue (le vocabulaire technique, grosso modo), et la composante spirituelle disparaît quant à elle totalement.

Reste en partage l’aspect « santé », ainsi que la composante éducative et morale, même si sa portée en est amoindrie dans le « sport ». En effet, le sport ne se limite pas à ses aspects ludiques, il est aussi porteur d’un projet éducatif et moral, souligné par Pierre de Coubertin lors de la recréation des Jeux olympiques en 1896 : en tant qu’activité régie par des règles identiques pour tous, le sport porte des valeurs d’égalité et de justice. En outre, dans le cadre de l’éducation des enfants principalement, le sport s’avère, outre ses aspects de santé et de limitation de la violence, un excellent instrument éducatif en vue de développer le sens moral, l’esprit de groupe et la discipline (consentement volontaire au respect des règles)[40]. La pratique du sport favoriserait donc le bien-vivre ensemble et, par le biais du « fair-play », le développement du sens moral. Cependant, l’injonction morale à la rectitude et à la maîtrise de soi ne concerne le sportif que dans le cadre de sa pratique sportive, tandis qu’elle lie le pratiquant en arts martiaux à l’ensemble des actes de son existence.

Dans le monde

- Arts martiaux chinois : Wing chun, Wushu, Tai-chi-chuan, Jeet kune do…

- Arts martiaux japonais : Aïkido, Aïkibudo, Ju-jitsu, Kyudo, Ninjutsu, Judo, Jōdō, Karaté, Kendo, Kobudō, Yoseikan Budo, Sumo…

- Arts martiaux birmans : Bando, Banshay, Lethwei, Naban…

- Arts martiaux de Thaïlande : Krabi krabong, Muay thaï, Muay boran

- Arts martiaux de l'Insulinde : Pencak-Silat (Indonésie), Kali Arnis Eskrima (Philippines), Bersilat (Malaisie)…

- Arts martiaux vietnamiens : Vo Tu Do, Vovinam Viet Vo Dao, Vo Co Truyen, Qwan Ki Do, Wu Dao…

- Arts martiaux dravidiens : Kalarippayatt

- Arts martiaux français : Djokan, Tengu no michi, Savate

- Arts martiaux portugais : jogo do pau, pombo, lutte galhofa, contacto total militar, artdo policial, TDCU, tarareine, gauruni, etc.

- Arts martiaux russes : Sambo, Samoz, Systema…

- Arts martiaux coréens : Taekwondo, Hapkido, Sin Moo Hapkido, Taekkyon, Tangsudo…

- Arts martiaux brésiliens : Capoeira, Jiu-jitsu brésilien…

- Arts martiaux cambodgiens : Bokator

- Arts martiaux roumains: Trântă

- Arts martiaux malgache : Moraingy

Notes et références

- Valet 1999, p. 104

- (en) John Clements, « Short Introduction to Historical European Martial Arts », Meibukan Magazine, janvier 2006.

- Plée 1998, p. 70

- Plée 1998, p. 44

- « La saga du wu shu », Georges Charles (page consultée le 10 mai 2013)

- Cousergue 2009, p. 71

- Fauliot 1984, p. 18

- TLFi

- Wiktionnaire

- Fauliot 1984, p. 26

- CNRTL

- Mediadico

- Larousse

- G &R Habersetzer 2012, p. 20

- Cousergue 2009, p. 46

- Les arts martiaux indiens (page consultée le 10 mai 2013).

- Fauliot 1984, p. 20

- The Martial Arts and Sun Tzu, The Science of Strategy Institute (page consultée le 10 mai 2013).

- Plée 1998, p. 36

- Fauliot 1984, p. 22

- G &R Habersetzer 2012, p. 656

- Le Maléfan 1988, p. 15

- Plée 1998, p. 32,65 & 311

- Damaisin d’Arès & Passé 2008, p. 10-11

- Deshimaru 1983, p. 17

- Fauliot 1984, p. 18,19

- Plée 1998, p. 65

- Le Maléfan 1988, p. 21

- Fauliot 1984, p. 19

- Les ceintures et les couleurs en arts martiaux (consulté le 10 mai 2013).

- BERNARD, Olivier. (2014). Les arts martiaux : entre sports et loisirs. Dans BERNARD, Olivier. L’arrière-scène du monde des arts martiaux (pp.27-68). PUL, Québec (Canada).

- Cousergue 2009, p. 14.

- G &R Habersetzer 2012, p. 652

- Plée 1998, p. 68-69.

- Plée 1998, p. 91.

- Fauliot 1984, p. 24

- Fauliot 1984, p. 23

- Plée 1998, p. 280, 298 & 299

- Définition des arts martiaux (consulté le 10 mai 2013).

- Encyclopédie Larousse.

Voir aussi

Bibliographie

- Olivier Bernard, L'arrière-scène du monde des arts martiaux, Canada (Québec), Presses de l'Université Laval, 2014 (ISBN 978-2-7637-2250-4).

- Charles Malamoud, Nguyen T.T., Le champ des arts martiaux, la scène du sacrifice. Propos croisés sur des formes de rituels dans le monde sino-japonais et dans l’Inde, 2013 ([PDF] en ligne).

- Emmanuel Charlot et Patrick Denaud, Les arts martiaux, Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? » (no 1791), , 127 p. (ISBN 978-2-13-049706-6, BNF 36976208).

- Arnaud Cousergue, L’esprit du geste, Paris, Transboréal, , 89 p. (ISBN 978-2-913955-78-3, BNF 41470245).

- Jean-Christophe Damaisin d'Arès et Laurent Passé, Guide pratique des arts martiaux, Éditions Amphora, , 287 p. (ISBN 978-2-85180-732-8).

- Taisen Deshimaru, Zen & arts martiaux, Éditions Albin Michel, , 152 p. (ISBN 978-2-226-01788-8).

- (en) Don F. Draeger et Robert W. Smith, Comprehensive Asian Fighting Arts, Tokyo, Kodansha, .

- Pascal Fauliot, Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon, Éditions Albin Michel, (ISBN 978-2-226-02120-5).

- Louis Frédéric, Dictionnaire des arts martiaux, Paris, Éditions du Félin, , 385 p. (ISBN 978-2-86645-039-7, BNF 34933175).

- Gabrielle Habersetzer et Roland Habersetzer, Nouvelle encyclopédie des arts martiaux de l'Extrême-Orient : Technique, historique, biographique et culturelle., Paris, Éditions Amphora, , 1023 p. (ISBN 978-2-85180-841-7, BNF 42795390).

- Serj Le Maléfan, Découvrir le Vo-Viêtnam : les arts martiaux vietnamiens, Paris, Éditions Amphora, , 118 p. (ISBN 978-2-85180-162-3, BNF 34928824).

- Patrick Lombardo, Encyclopédie mondiale des arts martiaux, Paris, Éditions E.M., , 271 p. (ISBN 978-2-907736-21-3, BNF 37182718).

- Henry Plée, L’art sublime et ultime des points vitaux, Budo Éditions, , 366 p. (ISBN 978-2-908580-81-5).

- Nicolas Poy-Tardieu, Le guide des arts martiaux et sports de combat, Paris, Budo Éditions/Éditions de l'Eveil, , 193 p. (ISBN 978-2-84617-023-9, BNF 37708098).

- Sylvain Salvini, « La grande épopée des sports de combat et arts martiaux », Officiel Karaté Magazine, .

- Odon Valet, Une autre histoire des religions, vol. IV : Les religions extrême-orientales, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Religions » (no 385), , 128 p. (ISBN 978-2-07-052661-1, BNF 37180712).

Articles connexes

- Arts martiaux historiques européens

- Art martial interne et art martial externe

- Chikaraishi, forme d'entraînement aux arts martiaux

Liens externes

- Ressources relatives à la santé :

- (en) Medical Subject Headings

- (en) PatientLikeMe

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :